Деятельность российской трехсторонней комиссии как макроаспект развития социального диалога

Автор: Субхангулова Ксения Альмировна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена определению понятия «социальный диалог» и результатам его исследования на национальном уровне в российской действительности. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью гармонизации социально-трудовых отношений как одного из основных источников повышения производительности труда и удовлетворения интересов стороны работников и стороны работодателей (при поддержке государственной власти), что немаловажно в условиях изменения глобального рынка труда: повышения гибкости и появления новых форм трудовой деятельности. В статье представлен анализ деятельности Российской трехсторонней комиссии, в качестве материалов для исследования были рассмотрены данные протоколов заседаний Комиссии за последние 8 лет: с 2010 до 2017 г., а также сведения о нарушениях по итогам работы государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации за 2013-2016 гг., представленные в отчетах Федеральной службы по труду и занятости. Автором были выделены основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях за 8 лет и частота их обсуждений. В результате исследования было выявлено, что категории и частота вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, не всегда имеют прямую связь с зафиксированными в официальных службах трудовыми нарушениями. При этом количество трудовых нарушений по категориям вопросов сокращается в связи с установлением согласованности между тремя сторонами, что подтверждает значимость установления социального диалога между его участниками. Кроме того, автором были определены основные проблемы в работе Российской трехсторонней комиссии на основе изученных протоколов.

Социальный диалог, российская трехсторонняя комиссия, нарушения, социально-трудовые отношения, социальные партнеры, объединения работников, объединения работодателей

Короткий адрес: https://sciup.org/14971287

IDR: 14971287 | УДК: 331.104 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.2.2

Текст научной статьи Деятельность российской трехсторонней комиссии как макроаспект развития социального диалога

DOI:

Термин «социальное партнерство» в России может определяться двояко в зависимости от того, какой статус имеет сторона производственных отношений: наемный работник или предприниматель, но несмотря на различное понимание, основной направленностью социального партнерства признается извлечение преимуществ для совершенствования бизнеса. Первая составляющая понятия относится к социально-трудовой сфере и связанным с ней отношениям между работниками, работодателями и государством. Согласно второй позиции, социальное партнерство представляет собой общую деятельность между некоммерческими организациями и бизнесом, государством и бизнесом или трех сторон вместе, в результате которой в итоге должна быть получена определенная социальная выгода для общества.

В рамках нашего исследования мы делаем различие между понятиями «социальный диалог» и «социальное партнерство». Во-первых, термин «социальный диалог» мы не смешиваем с понятием «корпоративная социальная ответственность». Социальная ответственность бизнеса является самостоятельным инструментом поддержки общества через конкретные совместные социальные проекты и не ставит одной из своих основных задач урегулирование вопросов, связанных с социально-трудовой сферой. Во-вторых, понятие «социальный диалог» более широкое, чем «социальное партнерство», если воспринимать его в контексте трудовых отношений, поскольку в основу формирования принципов социального партнерства были заложены практики формирования социального диалога в развитых европейских странах. Социальный диалог является одним из самых эффективных инструментов развития производственных отношений в развитых странах. Несмотря на специфические особенности государств и небольшие различия в построении и функционировании данного механизма (социального диалога), он имеет четкую направленность и свою концепцию, заложенную Международной организацией труда, использующей социальный диалог в качестве основы построения социально-трудовых отношений [7].

Стоит также отметить, что термин «социальный диалог» является научным понятием и используется в основном для описания результатов исследования. В повседневности данное понятие редко озвучивается и подменяется различными категориями вопросов, такими как забастовочная деятельность, профсоюзное движение, благотворительность бизнес-структур, социальный проект, меценатство и другими. Кроме того, говоря о принципах реализации социального диалога в России, в первую очередь, возникают образы из советского прошлого: поддержка рабочих профсоюзами, общая собственность, полная передача ответственности за благополучие в обществе государству (властным структурам). Однако основной идеей реализации социального диалога является его направленность на солидарную ответственность, доверительные отношения между сторонами, работа ради общего дела (повышения производительности предприятия) и получения выгод каждой стороной. Это связано прежде всего с недостаточной подготовленностью российской экономики в целом к внедрению механизма без потери его ключевых особенностей, делающих его одним из самых эффективных инструментов развития социально-трудовых отношений в европейских странах. Так, А.И. Казачева, отмечая широкое применение социального диалога в европейских странах, указывает на его статус, не только как узаконенного государством института, но и определенного особенностями и традициями развития стран [1].

Применительно к российской действительности хотелось бы согласиться с автором статьи «Социальное партнерство в России: есть ли предпосылки?» Э.Н. Соболевым, который утверждает, что попытки устройства социального диалога по примеру европейских стран в 90-е годы были безуспешными ввиду неготовности субъектов социально-трудовых отношений к социальному диалогу: государство не служило гарантом соблюдения прав работников и работодателей, профсоюзам не хватало навыков эффективного ведения переговоров, а работодатели были сосредоточены в основном на контрактах с государством, что противоречило идее реализации социального диалога по европейским шаблонам [6].

Однако, обращаясь к статье С. Николаева, отметим, что социальный диалог способен оказывать влияние на формирование и реализацию социальной политики государства, поскольку развитие партнерских отношений между субъектами трудовой сферы обусловлено самой природой российской государственности и способствует положительному воздействию на идеологическое состояние современного общества [2].

В целях исследования социального диалога в России нами был проведен анализ работы Российской трехсторонней комиссии, представляющей социальный диалог на российском рынке труда на национальном уровне. Российская трехсторонняя комиссия (далее – Комиссия) является федеральным координационным органом, согласующим интересы объединений работников, объединений работодателей и Правительства РФ. Деятельность комиссии регламентируется Федеральным законом «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» от 01 мая 1999 г. № 92-ФЗ и Трудовым кодексом РФ (часть II, раздел II «Социальное партнерство в сфере труда») [3].

Данный уровень реализации принципов социального диалога был исследован с целью определения тесноты связи между рассматриваемыми вопросами на федеральном уровне и официально зарегистрированными обращениями по трудовым спорам, что немаловажно для дальнейшего анализа результативности деятельности Комиссии для других уровней социально-трудовых отношений [5].

В качестве материалов исследования были проанализированы протоколы заседаний Комиссии за последние 8 лет (2010–2017 гг.). Каждый год комиссия проводит не более 11 заседаний. В таблице 1 представлены данные с укрупненными категориями вопросов, рассматриваемых на заседаниях РТК, а также выявлены по каждому разделу согласованные и несогласованные вопросы. При этом в число несогласованных вопросов входит как полное отсутствие согласия, так и частичное согласие с учетом дальнейших доработок – однако, мы в исследовании относим подобное решение к несогласованности интересов трехстороннего сотрудничества.

Наиболее часто повторяющиеся вопросы заседаний связаны с бюджетами Фонда медицинского страхования, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, а также проблемами пенсионного, медицинского и социального страхования, что вполне логично, поскольку данные вопросы за рассматриваемый период закреплены в Генеральном соглашении и обязательны для обсуждения тремя сторонами Комиссии. Вопросы реализации Генерального соглашения также являются прямой непосредственной функцией Комиссии. По остальным трудовым вопросам наибольшее количество обращений было зафиксировано по следующим категориям: компенсации при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, специальная оценка условий труда, пенсионная реформа, иностранные работники, оплата труда различных категорий профессий, оценка квалификации, аттестация, развитие программ повышения квалификации.

Наибольшего согласия стороны Комиссии достигали по вопросам, связанным с профессиональными стандартами, соблюдения законодательства, охраны труда, морским и внутренним водным транспортом (более 75 % положительных результатов переговоров).

Абсолютного несогласия стороны достигли по вопросам бюджетной и налоговой политики, социальной защиты инвалидов, а также увольнения работников.

Среди вопросов, попавших в категорию «Разное», были сферы, к которым обращались на заседаниях менее трех раз за весь исследуемый период, среди них следующие:

-

1) валютное регулирование;

-

2) государственные программы;

-

3) государственная служба;

-

4) защита прав юридических лиц и ИП;

-

5) индексация выплат,

-

6) лицензирование видов деятельности, 7) микропредприятия;

-

8) мобильность трудовых ресурсов;

-

9) неполный рабочий день;

-

10) нормирование рабочего дня;

-

11) оплачиваемый отпуск;

-

12) основные направления деятельности на рынке труда 2011–2015 гг.;

-

13) подземные работы;

-

14) популяризация инженерных профессий;

-

15) пособия по беременности, уходу за детьми, а также уходу за детьми-инвалидами;

-

16) служебные командировки;

-

17) справочник профессий;

-

18) среднее и малое предпринимательство;

-

19) территории опережающего социально-экономического развития;

-

20) труд несовершеннолетних;

-

21) трудовые книжки;

-

22) физическая культура и спорт;

-

23) трудовой договор.

Таким образом, мы определили основные вопросы заседаний Комиссии, а также степени согласованности по категориям тем. В рамках данной работы мы выдвигаем следующие гипотезы:

Гипотеза 1: «Категории и частота вопросов, рассматриваемых на заседани-

Заседания РТК в период с 2010 по 2017 годы *

Таблица 1

|

Раздел |

Кате гории вопросов |

Государство |

Работники |

Работодатели |

Кол-во обращений |

Полное согласие (в абс. единицах) |

Согласие в % к общему числу |

||||||

|

с |

н |

д |

с |

н |

д |

с |

н |

д |

|||||

|

1 |

поддержка безработных |

10 |

0 |

0 |

4 |

4 |

2 |

8 |

1 |

1 |

10 |

4 |

40 |

|

2 |

реализация Генерального Соглашения |

8 |

0 |

4 |

7 |

0 |

5 |

7 |

0 |

5 |

12 |

7 |

58 |

|

3 |

образование |

3 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

3 |

1 |

33 |

|

4 |

помощь жителям Крайнего Севера |

4 |

0 |

1 |

4 |

0 |

1 |

4 |

0 |

1 |

5 |

4 |

80 |

|

5 |

профессиональные стандарты |

7 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

7 |

7 |

100 |

|

6 |

бюджет Пенсионного фонда |

12 |

0 |

3 |

9 |

1 |

5 |

8 |

2 |

5 |

15 |

8 |

53 |

|

7 |

бюджет Фонда медицинского страхования |

15 |

0 |

2 |

10 |

1 |

6 |

10 |

1 |

6 |

17 |

10 |

59 |

|

8 |

бюджет Фонда социального страхования |

12 |

0 |

3 |

8 |

0 |

7 |

8 |

0 |

7 |

15 |

8 |

53 |

|

9 |

компенсации при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, специальная оценка условий труда, охрана труда |

19 |

2 |

5 |

17 |

3 |

6 |

16 |

4 |

6 |

26 |

16 |

62 |

|

10 |

занятость населения |

9 |

0 |

0 |

6 |

1 |

2 |

6 |

1 |

2 |

9 |

6 |

67 |

|

11 |

иностранные работники |

14 |

0 |

1 |

8 |

3 |

4 |

12 |

1 |

2 |

15 |

8 |

53 |

|

12 |

оплата труда различных категорий профессий |

13 |

0 |

1 |

9 |

2 |

3 |

10 |

1 |

3 |

14 |

8 |

57 |

|

13 |

оценка квалификации, аттестация, развитие ППК |

12 |

0 |

1 |

9 |

0 |

4 |

9 |

0 |

4 |

13 |

9 |

69 |

|

14 |

МРОТ |

6 |

0 |

0 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

6 |

2 |

33 |

|

15 |

соблюдение законодательства |

4 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

4 |

4 |

100 |

|

16 |

социальное обеспечение |

5 |

0 |

1 |

4 |

1 |

1 |

4 |

0 |

2 |

6 |

4 |

67 |

|

17 |

пенсионное,медицинское, социальное страхование |

24 |

0 |

3 |

15 |

6 |

6 |

13 |

4 |

10 |

27 |

13 |

48 |

|

18 |

пенсионная реформа |

17 |

0 |

1 |

6 |

7 |

5 |

6 |

0 |

12 |

18 |

6 |

33 |

|

19 |

деятельность РТК |

12 |

1 |

1 |

10 |

2 |

2 |

11 |

1 |

2 |

14 |

9 |

64 |

|

20 |

праздники, выходные |

13 |

0 |

0 |

12 |

1 |

0 |

12 |

1 |

0 |

13 |

12 |

92 |

|

21 |

морской и внутренний водный транспорт |

4 |

0 |

0 |

3 |

1 |

0 |

4 |

0 |

0 |

4 |

3 |

75 |

|

22 |

бюджетная и налоговая политика |

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

7 |

7 |

0 |

0 |

|

23 |

социальная защита инвалидов |

2 |

0 |

1 |

1 |

0 |

2 |

0 |

1 |

2 |

3 |

0 |

0 |

|

24 |

увольнение работников |

2 |

1 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

2 |

1 |

3 |

0 |

0 |

|

25 |

разное |

27 |

1 |

4 |

20 |

3 |

9 |

19 |

2 |

11 |

32 |

18 |

56 |

Примечание. * – («с» – согласие трех сторон, «н» – несогласие стороны, «д» – доработка).

Составлено автором на основе протоколов Комиссии, представленных на сайте Правительства РФ [5].

ях Комиссии, имеет прямую связь с трудовыми нарушениями».

Гипотеза 2: «Количество трудовых нарушений по категориям вопросов сокращается в связи с установлением согласованности между тремя сторонами».

Для этого рассмотрим, какие нарушения были выявлены по итогам работы государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации за 2013–2016 гг., представленных в отчетах Федеральной службы по труду и занятости [4]. Рассмотреть временной промежуток (2010–2017 гг.), аналогичный периоду исследования работы Ко- миссии, не удалось, поскольку в открытых источниках информация предоставлена только за 4 года.

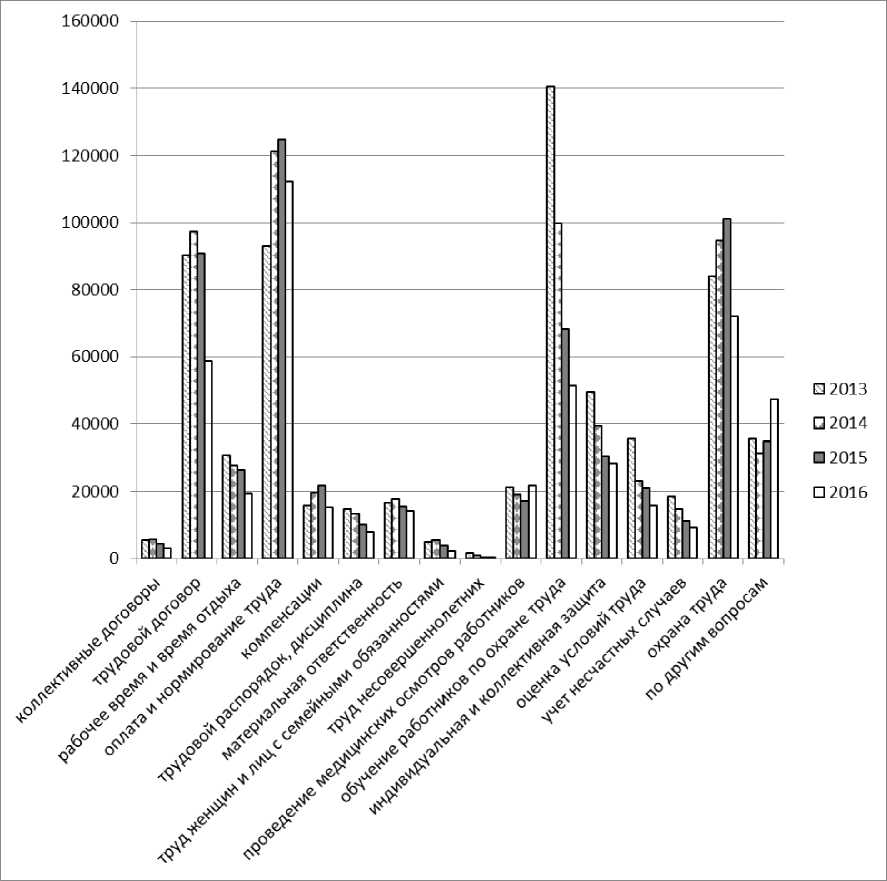

В результате, получаем диаграмму (рис. 1), где отчетливо прослеживается наибольшее количество обращений по нарушениям в рамках социально-трудовой сферы по четырем вопросам, касающимся:

-

1) трудового договора;

-

2) оплаты и нормирования труда;

-

3) обучения работников по охране труда;

-

4) охраны труда.

Однако с 2013 по 2016 гг. наблюдается в целом сокращение количества выявленных

Рис. 1. Выявленные нарушения по категориям вопросов

Примечание. Составлено по данным о количестве трудовых нарушений отчетов о работе государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации за 2014, 2015, 2016 гг. [4].

нарушений по категориям вопросов [4]. Исключения составляют лишь некоторые вопросы: за 4 года количество нарушений либо не сократилось, либо выросло. Так, например, вопрос оплаты и нормирования труда – в 2014 и 2015 гг. количество нарушений с каждым годом увеличивалось, а к 2016 упало, однако осталось высоким по сравнению с уровнем 2013 г. (выше на 21 %).

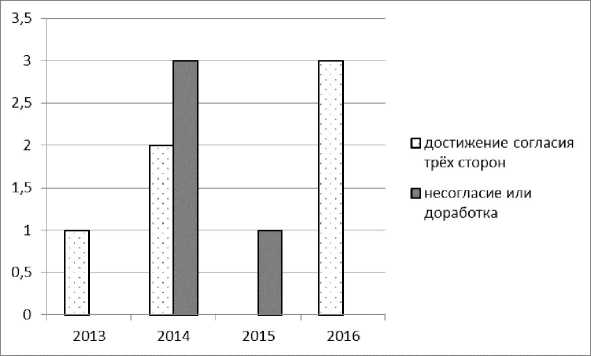

Таким образом, наша гипотеза 1 оправдалась частично. Так, вопросы, связанные с трудовым договором, не так часто поднимаются в рамках трехсторонних обсуждений на федеральном уровне, они попали в категорию «Разное», предполагающую, что данный вопрос (в чистом виде) был рассмотрен не более 3 раз за 8 лет, в то время как количество выявленных нарушений по данному вопросу было одним из наибольших (что не подтверждает гипотезу 1). В то же время проблема оплаты и нормирования труда являлась одной из самых актуальных на заседаниях Комиссии, что может являться откликом на зафиксированное огромное количество нарушений в данной области (подтверждает гипотезу 1). Рассмотрим количество обращений к данному вопросу за 2013–2016 гг. (рис. 2).

Таким образом, частота рассмотрения проблем, связанных с оплатой и нормированием труда, на заседаниях Комиссии имеет прямую связь с количеством правонарушений по данной категории вопросов, выявленных государственной инспекцией труда. Наибольшее количество рассмотрений данного вопроса относится к 2014 г. (5 раз поднимался на заседаниях Комиссии), при этом как мы видим абсолютного согласия между собой стороны трехсторонних переговоров не достигли. И это подтверждает гипотезу 2: полное согласие на всех заседаниях 2013–2015 гг. не достигнуто, и количество трудовых нарушений заметно не сокращается. А в 2016 г. мы видим достижение полной согласованности в данном вопросе и снижение уровня трудовых нарушений по данному разделу (см. рис. 1).

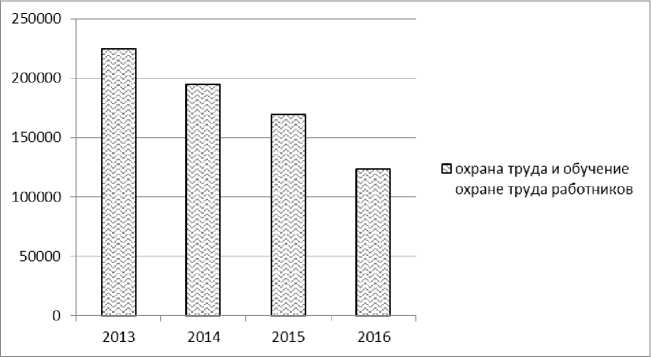

Следующие два крупных раздела, свидетельствующих о нарушениях в области охраны труда и обучения работников охране труда, мы объединили в один (см. рис. 3) и соотнесли с разделом 9 «Компенсации при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, специальная оценка условий труда, охрана труда» в соответствии с таблицей, составленной на основе протоколов заседаний Комиссии.

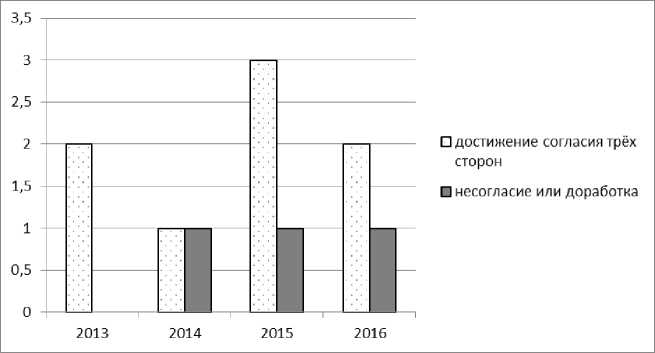

В данном случае соотнесение количества нарушений по данному вопросу и частоты обращений к вопросу на заседаниях Комиссии подтверждает гипотезу 1: за 8 лет к данному разделу Комиссия обращалась 26 раз на заседаниях и количество обращений ввиду трудовых нарушений наибольшее. Для проверки гипотезы 2 рассмотрим данный вопрос в разрезе 2013–2016 гг. (см. рис. 4).

Рис. 2. Частота рассмотрения вопроса оплаты труда различных категорий работников и достижение согласованности между тремя сторонами

Примечание. Составлено автором на основе протоколов Комиссии, представленных на сайте Правительства РФ [5].

Рис. 3. Нарушения в области охраны труда и обучения охране труда работников

Примечание. Составлено автором на основе протоколов Комиссии, представленных на сайте Правительства РФ [5].

Рис. 4. Частота рассмотрения вопроса охраны труда и специальной оценки условий труда и достижение согласованности между тремя сторонами

Примечание. Составлено автором на основе протоколов Комиссии, представленных на сайте Правительства РФ [5].

Из графика видно, что частота обращений к вопросу охраны труда была постоянной в 2013 и 2014 гг., выросла в 2015 до 4 раз и снизилась до 3 раз, превысив при этом количество рассмотрений вопроса в 2013 и 2014 годах.

Кроме того на заседаниях Комиссии достигалось в основном согласие, что коррелирует с сокращением количества нарушений в области охраны труда, что подтверждает гипотезу 2 по данному разделу.

Таким образом, на наш взгляд гипотеза 1 частично подтвердилась, и категории, и частота вопросов, рассматриваемых Комис- сией, отчасти зависит от количества нарушений, выявленных государственной инспекцией труда. Однако, хотелось бы отметить, что по некоторым вопросам не всегда количество нарушений значительно сокращалось, что связано с серьезными изменениями в некоторых сферах социально-трудового взаимодействия. Поэтому Комиссия, как орган, представляющий трехстороннее сотрудничество на федеральном уровне, обязан быть одной из главных сил, направляющих изменения в правильное русло. Так, например, насущной проблемой долгих десятилетий является вопрос пенсионной реформы. На за- седаниях он рассматривался 18 раз, и только в 33 % случаев было достигнуто согласие сторон, что говорит о разобщенности интересов государства, объединений работников и работодателей.

Гипотеза 2, на наш взгляд, подтвердилась, количество трудовых нарушений по категориям вопросов сокращается в связи с установлением согласованности между тремя сторонами. Что подтверждает значимость установления социального диалога между его участниками.

Также проанализировав информацию о проведенных заседаниях Комиссии за последние 8 лет, были выявлены следующие проблемные зоны в работе:

– часто не учитываются мнения объединений работников и работодателей при принятии нормативно-правовых актов, Правительство единолично рассматривает многие законопроекты;

– государство, являясь также работодателем, чаще действует в тандеме с объединениями работодателей, что прослеживается при исследовании принятых решений в протоколах Комиссии;

– слабая законодательная база в части мониторинга процессов осуществления принятых решений и игнорирование части принятых решений, – данная проблема была подчеркнута в рамках заседаний Комиссии, которая ищет способы разрешения ситуации;

– нарушение исполнения Генерального соглашения, а также процедуры ведения переговоров.

Таким образом, мы выявили основные недостатки деятельности РТК, а также основные вопросы в 2010–2017 гг., на которые было выделено наибольшее количество рассмотрений на заседаниях Комиссии. На заседаниях обсуждаются преимущественно вопросы, связанные со страхованием, планированием бюджетов Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования и Фонда социального страхования (что обусловлено выполнением обязательств Генерального соглашения между сторонами), охраной труда, несчастными случаями, трудовой деятельностью иностранных лиц, пенсионной реформой, оплатой труда и образованием. При этом, как мы выявили, комиссия не уделяет должного внимания проблемам, возникающим по причинам нарушения трудовых договоров, а именно последние составляют одну из наибольших категорий нарушений в социально-трудовых отношениях по данным государственной инспекции труда.

Список литературы Деятельность российской трехсторонней комиссии как макроаспект развития социального диалога

- Казачева, А. И. Социальный диалог как форма развития социально-трудовых отношений/А. И. Казачева//Омский научный вестник. -2011. -№ 2 (96). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyydialog-kak-forma-razvitiya-sotsialno-trudovyhotnosheniy (дата обращения: 05.03.2018). -Загл. с экрана.

- Николаев, С. Социальное партнерство способствует развитию современного российского общества/С. Николаев//Социальное партнерство. -М.: Изд-во ООО «ОЙЛ ПРЕСС», 2012. -№ 2 (53). -97 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.oilru.com/pdf_sp/social_partnership_35.pdf (дата обращения: 02.03.2018). -Загл. с экрана.

- О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: федер. закон от 01 мая 1999 г. № 92-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 мая 2016 г. № 142-ФЗ; от 28 дек. 2016 г. № 511-ФЗ) принят Государственной думой 2 апр. 1999 г. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Отчеты о работе государственных инспекций труда//Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.rostrud.ru/control/soblyudenie-zakonodatelstva-o-trude/?CAT_ID=4185 (дата обращения: 10.01.2018). -Загл. с экрана.

- Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений//Официальный сайт Правительства России. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://government.ru/department/141/events/(дата обращения: 02.03.2018). -Загл. с экрана.

- Соболев, Э. Н. Социальное партнерство в России: есть ли предпосылки?/Э. Н. Соболев//Россия путь к социальному государству: материалы Всерос. научной конференции. -М.: Изд-во Научный эксперт, 2008. -С. 562-576.

- Социальное партнерство в России. Сборник лучших практик//Информационно-аналитический журнал «Бизнес&общество». -М., 2015. -74 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://asp.org.ru/wp-content/uploads/2017/03/sotsialnoe-partnerstvo-v-rossii.pdf (дата обращения: 03.03.2018). -Загл. с экрана.