Деятельность Санкт-Петербургского архиерейского (митрополичьего) хора в конце XIX - начале ХХ вв

Автор: Чернышва Татьяна Алексеевна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: История Русской Православной Церкви в синодальный период

Статья в выпуске: 2 (61), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучение исторических страниц православной церковно-певческой культурына основе архивных документов - актуальная проблема современной истори-ческой науки. В центре внимания данной публикации деятельность известногоСанкт-Петербургского архиерейского (митрополичьего) хора в конце XIX - нача-ле XX вв., не только являвшегося важной богослужебной певческой «составляю-щей» в истории Александро-Невской Лавры, но и игравшего значительную рольв церковно-певческой истории Санкт-Петербурга и России в целом. При исследо-вании архивных материалов особое внимание было уделено изучению особенно-стей развития петербургской лаврской певческой традиции - уточнению истори-ческих данных о деятельности регентов хора и их помощников, о количественноми качественном (тембровом) структурном составе хора, о специфике репертуар-ной направленности и критериях отбора репертуара.

Православная хоровая культура, церковно-певческая тради-ция, регент, архивные документы, певческий репертуар, богослужебное пение, композиторское творчество, хоровое исполнительство, архиерейский (митрополи-чий) хор

Короткий адрес: https://sciup.org/140190087

IDR: 140190087

Текст научной статьи Деятельность Санкт-Петербургского архиерейского (митрополичьего) хора в конце XIX - начале ХХ вв

Рис. 1. Регент архиерейского (митрополичьего) хора Г.Ф. Львовский (1830–1894).2

позволяет восстановить некоторые исторические страницы деятельности архиерейского (митрополичьего) хора в период расцвета его творческих сил — в конце XIX — начале XX вв. В данной статье внимание обращено на восполнение и уточнение исторических данных о деятельности регентов хора и их помощников, о количественном и качественном (тембровом) структурном составе хора, о специфике репертуарной направленности и особенностях развития лаврской певческой традиции1.

Деятельность архиерейского (митрополичьего) хора во второй половине XIX – начале XX вв. протекала под руководством известных регентов: Г.Ф. Львовского (1830–1894) , управлявшего хором свыше 37 лет — с 1856 до 1893 гг., и И.Я. Тернова (1861–1925), управлявшего хором в целом около 25 лет — с 1893-го до июня 1917 г. и после небольшого перерыва — с января по ноябрь 1918 г.

После временного увольнения И.Я. Тернова в 1917 г. (по собственному желанию)3 деятельность Митрополичьего хора продолжалась под руководством и.о. регента И.В. Семёнова — с июня 1917 г. по январь 1918 г., а после окончательного ухода И.Я. Тернова в 1918 г. — под руководством регента А.Ф. Мартьянова с августа 1918-го по май 1919 г. и далее В.Л. Еловенко — с мая 1919 г., но уже в ином количественном и качественном (тембровом) составе.

Помимо должности 1-го регента, как при Г.Ф. Львовском, так и при И.Я. Тернове, в хоре также были должности 1-го помощника регента и 2-го помощника регента. Просмотр различных архивных документов — прошений, рапортов, докладов (в частности, финансовых документов, подаваемых регентами и их помощниками в Духовный Собор), позволяет восстановить их имена и получить некоторую информацию о датах и сроках их служения в Архиерейском хоре. Из приведенной ниже таблицы видно, что в разное время первыми и вторыми помощниками главных регентов Г.Ф. Львовского, а затем И.Я. Тернова были: И.В. Богданов, Е.К. Львовский, И.В. Семёнов, И.Е. Аркадьев, П.Л. Гаврилов, М.А. Лагунов, И.Д. Барсов, А.Ф. Мартьянов, В.Л. Еловенко. Некоторые из них, начиная свою деятельность в качестве 2-го помощника регента, назначались впоследствии на должность 1-го помощника регента и даже возглавляли хор, становясь 1-м регентом (в частности, И.Я. Тернов, И.В. Семёнов).

|

1-й регент |

1-й помощник регента |

2-й помощник регента |

|

1. Г.Ф. Львовский 1856 г. – 10 мая 1893 г. |

И.В. Богданов * |

Е.К. Львовский ** И.Я. Тернов — младший регент с 16 января 1893 г. до мая 1893 г. |

|

2. И.Я. Тернов 17 мая 1893 г. назначен старшим регентом, 24 декабря 1893 г. утвержден митрополитом на должность 1-го регента, занимал эту должность до июня 1917 г. и, после небольшого перерыва, с января 1918 г. до 1 ноября 1918 г.5 |

Богданов И.В. до апреля 1898 г. |

Львовский Е.К. до мая 1898 г. |

|

Львовский Е.К. май 1898 г. – август 1906 г. |

Аркадьев И.Е. май 1898 г. – декабрь 1903 г. |

|

|

Семёнов И.В. сентябрь 1904 г. – август 1906 г. |

||

|

И.В. Семёнов сентябрь 1906 г. – май 1917 г. |

П.Л. Гаврилов сентябрь 1906 г. – 13 июня 1909 г. |

|

|

3. И.В. Семёнов и.о. 1-го регента с июня 1917 г. по январь 1918 г. |

И.В. Семёнов январь 1918 г. – август 1918 г. |

М.А. Лагунов младший пом. регента 1 августа 1909 г. – 1918 г.6 |

|

4. А.Ф. Мартьянов регент хора с августа 1918 г. по май 1919 г. |

||

|

5. В.Л. Еловенко регент хора с мая 1919 г. |

Время руководства хором Г.Ф. Львовского и И.Я. Тернова — два значительных периода в деятельности архиерейского (митрополичьего) хора. Каждый из периодов был по-своему ценным, каждый из регентов внес свой вклад в развитие хора. Несмотря на различия — от особенностей профессиональных качеств регентов до различия внешних условий, в которых протекала деятельность коллектива, — вкупе эти два периода составили эпоху, характеризовавшуюся расцветом творческих сил хора и оставившую яркий след в истории церковного пения России. Однако заметим, что деятельность регентов архиерейского (митрополичьего) хора по-разному оценивалась дореволюционной публи-

Рис. 2. Регент архиерейского (митрополичьего) хора И.Я. Тернов (1861–1925)4.

цистикой начала XX в. Например, начало расцвета хора некоторые исследователи связывали прежде всего с именем «известного», «знаменитого», «выдающегося» регента И.Я. Тернова, тем самым умаляя достоинства предшествующего периода, протекавшего под управлением регента Г.Ф. Львовского. Эта точка зрения была весьма распространена7. Напротив, другие исследователи, отмечая заслуги Г.Ф. Львовского не только как регента, но и как композитора духовномузыкальных сочинений, автора переложений древних распевов, вошедших в репертуар многих церковных хоров, в том числе и московского Синодального хора и Придворной певческой капеллы, подчеркивали, что приход Тернова, вернувшего в репертуар хора сочинения композиторов-итальянцев, положил конец опоре на древние традиции церковного пения8. Например, Н.В. Романовский, цитируя прессу 1912 г.9, заметил: «О Тернове писали всегда “Нек плюс ультра”

(“Дальше — некуда!”). И вдруг появляется статья, резко осуждающая его деятельность в митрополичьем хоре. А в другой заметке, между прочим, сказано, что регент этого хора “в подметки не годится” (!) своим великим предшествен-никам»10.

Не ставя задачи дать сравнительную оценку деятельности двух регентов — Г.Ф. Львовского и И.Я. Тернова, попытаемся на основе документальной истории осветить некоторые факты из их жизни и тем самым пополнить сведения о деятельности архиерейского хора в периоды их руководства этим коллективом.

Одним из важных опубликованных источников, посвященных творческой биографии талантливого и высокообразованного регента Г.Ф. Львовского и поясняющих ценность его композиторского наследия, была изданная в 1911 г. книга А.Н. Карасёва «Григорий Фёдорович Львовский и его духовно-музыкальные произведения»11. Её автор — друг, единомышленник Г.Ф. Львовского, почитатель его духовно-музыкального творчества, был и первым издателем его авторских сочинений и переложений древних распевов (перечень их достаточно внушителен — 66 номеров). Благодаря проникновенно написанным страницам и документальным свидетельствам — в том числе десяти письмам Г.Ф. Львовского к друзьям и коллегам, эта книга представляет особый интерес для понимания глубины и значения личности регента. Факты, содержащиеся в письмах Г.Ф. Львовского к Л.С. Радкевичу12 и к А.Н. Карасёву, являются, по сути, страницами автобиографии регента13. В частности, два письма Григория Фёдоровича к Л.С. Радкевичу и восемь писем к А.Н. Карасёву, датированные 1892– 1894 гг., раскрывают содержание последних двух лет жизни Львовского, показывая его глубокие переживания по поводу перемен, происходящих в Архиерейском хоре, вызванных смертью митрополита Исидора (Никольского) в 1892 г. и последовавшим за ней назначением на петербургскую кафедру митрополита Палладия (Раева). Так, в письме Г.Ф. Львовского к А.Н. Карасёву от 5 января 1893 г. можно прочесть следующее: «Служебные обстоятельства мои приняли другое направление: митрополит, не говоря никому ни слова, выписал из Тамбова регента Арх. хора г. Тернова (которого он давно знает, как бывшего у него в Рязани регентом) и, как видно, предложил ему занять мое место: но г. Тернов прямо заявил митрополиту, что заменить меня он не может, а если желают, то он готов быть моим сотрудником и работать в угоду и во вкусе митрополита, только под моим руководством. Тогда решено было, что г. Тернов делается младшим регентом, а я остаюсь в качестве руководителя и наблюдателя старшим регентом»14.

Архивные материалы фонда Александро-Невской Лавры во многом дополняют опубликованные ранее источники и придают необходимую полноту рассмотрению некоторых обстоятельств деятельности архиерейского хора в течение «переходного» периода — от руководства хором Г.Ф. Львовского к руководству И.Я. Тернова.

Как известно, в 1856 г. Г.Ф. Львовский был вызван митрополитом Никанором из Кишинёва (где он 3 г. служил регентом архиерейского хора) в С.-Петербург на должность регента Александро-Невской Лавры. Уволился он по состоянию здоровья 10 мая 1893 г., прослужив 1-м регентом 37 лет15. Сведения об истории его служения в Архиерейском хоре и объяснение причины увольнения находим в прошении на имя митрополита Палладия, написанном в начале мая 1893 г.:

« Прослужа Св. Церкви Божией свыше 50-ти лет, сначала в качестве певца, а по окончании курса в регентских классах Придворной Капеллы и курса семинарских наук, в должности регента хоров с 1854 по 1856 г. Кишинёвского архиерейского, а с 1856 и по настоящее время, в должности регента

С.-Петербургского Александроневского хора, я, в следствии частых простуд, во время богослужений в храмах, крестных ходах и других случаях, подвергся жестокой ревматической болезни, выразившейся по преимуществу нестерпимою болью в ногах, отчего пребывание и стояние на клиросе, во время церковных служб, особенно в последние годы, стали для меня непостижимым бременем.

Преклонные годы, слабость сил и болезненное состояние, вынуждают меня беспокоить Ваше Высокопреосвященство всепокорнейшей просьбою об увольнении меня от должности регента хора Вашего Высокопреосвященства; во внимание же к свыше 50-ти летней службы моей шести архипастырям, 37-ми летним трудом моим по управлению здешним Лаврским хором, болезненному состоянию и семейному положению, смиреннейше прошу Ваше Высокопреосвященство, оказать мне милость, дарованием пожизненного права безвозмездного пользования квартирою с отоплением, в одном из Лаврских домов и назначением денежной пенсии, по милостивому соизволению и благоусмотрению Вашего Высокопреосвященства 16.

Просьба Г.Ф. Львовского об увольнении по собственному желанию была удовлетворена 10 мая 1893 г., и 26 мая 1893 г. ему была назначена пенсия 300 руб. в год и предоставлена «в безвозмездное пользование впредь пожизненно квартира в одном из Лаврских домов »17. Позже, через год после смерти мужа, в 1895 г. вдова Г.Ф. Львовского Татьяна Андреевна обратилась к митрополиту Санкт-Петербургскому Палладию с прошением:

«Всемилостивейший архипастырь, Вашему Высокопреосвященству благоугодно было назначить мне за 38 летнюю беспорочную службу покойного моего мужа, бывшего регента хора Вашего Высокопреосвященства, Григория Фёдоровича Львовского, из сумм Духовнаго Собора Александроневской Лавры пособие в размере 240 руб. на текущий 1895 год. Болезненное мое состояние, требующее постояннаго лечения и совершенно необезпеченное положение с двумя незамужними дочерьми вынуждают меня прибегнуть к стопам Вашего Высокопреосвященства с всепокорнейшей просьбой оказать высокое архипастырское милосердие, Всемилостивеший Владыко, и как милость назначить мне таковое пособие пожизненно». Положительное решение было принято 18 декабря 1895 г., но означенная в прошении сумма была уменьшена с 240 до 180 руб. и выдана была из лаврских экономических сумм не пожизненно, а только на 1896 г.18

Известно, что Г.Ф. Львовский (и впоследствии его жена) был похоронен « на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры, на третьей дорожке вправо от входа, у самой ограды обители» 19. Могила была украшена мраморным памятником, возведенным на средства почитателей, знакомых и родных. Однако, как сообщается в рукописном источнике — «Словаре русского церковного пения» регента-любителя Д.С. Семёнова (1894–1970), могилы Г.Ф. Львовского и его жены на Тихвинском кладбище в 1938 г. уже не существовало: «Могила эта находилась недалеко от могил-памятников Бородина и Мусоргского. Пишущий эти строки осенью 1922 г. был на могиле Л. (Г.Ф. Львовского — Т.Ч .). В 1938 г., когда Ал[ександро]-Невск[ое]. кладбище было превращено в Пантеон, могилы Л[ьвовского]-го, и рядом его жены, уже не было »20.

После поданного Г.Ф. Львовским прошения об увольнении дальнейшие события развивались стремительно. За решением от 10.05.1893 г. об увольнении Львовского последовало прошение И.Я. Тернова, написанное им 11.05.1893 г. на имя митрополита Палладия. Тернов писал: «В настоящее время, как мне сделалось известным, открылась вакансия регента певчих хора Вашего Высокопреосвященства, за увольнением от этой должности бывшего регента сего хора коллежского асеcсора Львовского по его прошению. Желая занять означенную должность, осмеливаюсь благопочтительнейше просить Вас, Милостивейший Первосвятитель, об определении меня регентом певчих Митрополичьего, Вашего Высокопреосвященства, хора. При сем представляю аттестат мой на право регента певческих хоров, выданный мне из Придворной Певческой Капеллы, от 24 июня 1880 г. за № 564, формулярный же список о моей прежней службе помощника классных наставников в Тамбовском реальном училище находится в С.-Петербургской духовной консистории при деле об определении меня в оную на службу 21.

Рис. 3. Памятник на могиле Г.Ф. Львовского и его жены

Т.А. Львовской на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры.22

В приложенном к этому прошению аттестате, выданном И.Я. Тернову по окончании Регентских классов Придворной капеллы с подписью Н. Бахметьева, сообщалось: «Аттестат № 2. Дан из Придворной капеллы почётному гражданину Ивану Т е р н о в у в том, что он для обучения певчих простому церковному пению и пению одобренных новейших духовных сочинений надлежащие познания имеет; пение же при богослужении концертов, как равно и собственных сочинений и переложений, не получивших одобрения Капеллы, ему воспрещается. С.-Петербург Июня 24 дня 1880 г.»23.

Аттестат И.Я. Тернова от 24 июня 1880 г. за№ 564 — характерный документ того времени, он выдавался регентам по окончании обучения в Придворной певческой капелле. Примечательно, что он содержал выписки «для указаний и руководства церковным регентам в их будущей деятельности». Произведены они были из различных документов, регламентирующих церковное пение в России — в частности, выписки из документа «Извлечение из Высочайших повелений» («Высочайшее повеление объявленное Правительствущему Сенату. 1846 г.) и из указов Его Императорского Величества и Св. Синода (от 30 июня дня 1849 г., 19 апреля 1850 г., 20 августа 1852 г., 21 сентября 1852 г., 12 сентября 1869 г.) 24.

Назначение И.Я. Тернова старшим регентом было одобрено 17 мая 1893 г. Его фамилию находим в докладе о разделе кружки за майскую треть 1893 г., где ему выписывалась сумма в размере 535 руб., а «выбывшему регенту Г. Львовскому — 25 р. за 7 дней »25. Однако, утверждение Тернова в должности 1-го регента осуществлено было несколько позже — в декабре 1893 г.: «С.-Петербургская духовная консистория имеет честь сообщить Духовному Собору, что коллежский секретарь Иван Тернов резолюциею Его Высокопреосвященства, от 24 декабря 1893 г., утверждён регентом хора певчих при С.-Петербургском митрополите» 26 .

Приход И.Я. Тернова к руководству архиерейским (митрополичьим) хором в мае 1893 г. был ознаменован многими переменами — прежде всего заметным увеличением количественного состава хора и улучшением его материального обеспечения. Важную роль в этом сыграл митрополит Палладий. В сохранившихся архивных документах находим сведения, что еще до каких-либо изменений в хоре, 10 декабря 1892 г., Санкт-Петербургсий митрополит обратился в Духовный Собор со следующим предложением:

«Озабочиваясь благосостоянием Александро-Невскаго певческаго хора, я нахожу, что производимое от Лавры сему хору жалованье в количестве двести сот рублей на весь хор крайне недостаточно.

Посему для привлечения в сей хор способных и благонадёжных певцов и удержания их в хоре предлагаю Духовному Собору увеличить содержание хора каждогодным отпуском на сей предмет трех тысяч рублей из Лавр- ских сумм, отпуская из сего 2400 р. по третям г., а 600 р. единовременно в конце каждого г. в виде премий»27.

Рассмотрев предложение митрополита, Духовный Собор Лавры написал доклад, в котором предложил «предписать регенту хора, чтобы он ежемесячно составлял расписание о разделе 200 рублей между певчими, с обозначением кому из них и сколько жалованья предполагается выдать и представлял бы таковое описание в Духовный Собор для надлежащего разсмотрения и утверждения».

Далее следовали подписи — казначея архимандрита Арсения, эконома Лавры архимандрита Иринарха, ризничего игумена Гедеона28. Предложение было составлено 28 декабря 1892 г., и уже на следующий день последовала положительная резолюция митрополита.

Известно, что увеличение количественного состава хора и улучшение его материального обеспечения было заветной мечтой Г.Ф. Львовского. Как подчеркивал А.Н. Карасев, «состоя более 35 лет регентом Александро-Невской Лавры, ГФ (Г.Ф. Львовский — Т.Ч. ) постоянно заботился как об увеличении числа певцов этого хора, так и о материальном положении их, что было сопряжено с немалыми препятствиями и огорчениями, и только после его ухода мы видим, что хор Александро-Невской Лавры был значительно увеличен до 80 человек и на содержание его отпускалась довольно значительная сумма»29.

Архивные документы о денежных доходах архиерейского хора за 1890– 1918 г. (в частности, ведомости о разделе кружечных сборов, составлявшиеся каждую треть года — январскую, майскую, сентябрьскую), позволяют привести следующие данные о составе хора в последние два года руководства хором Г.Ф. Львовского (1890–1891) и некоторых лет периода руководства хором И.Я. Тернова (1893–1918). В этих финансовых документах можно обнаружить информацию не только о материальном положении, но и о количественном и качественном (тембровом) составе хора, и установить также имена и фамилии малолетних и взрослых певчих, певших в эти годы. Представим эти данные в виде таблицы.

Певческий состав архиерейского хора под руководством Г.Ф. Львовского

|

Год |

Общее количество певчих |

Количество взрослых певчих |

Количество малолетних певчих |

|

189030 |

48 человек |

25 человек: Басов —14, Теноров — 11 |

23 человека |

|

189131 |

44–45 человек* |

20 человек: басов — 11, теноров — 9 |

24 человека: дискантов — 14, альтов — 9– 10 |

* количественный состав хора в течение 1891 г. изменялся: выбыло взрослых — 11 певчих, прибыло — 8; выбыло малолетних — 14 певчих, прибыло — 12.

Певческий состав архиерейского хора под руководством И.Я. Тернова

|

Год |

Общее количество певчих |

Количество взрослых певчих |

Количество малолетних певчих |

|

189332 |

51–62 человека |

18–24 человека: басов — 9–13, теноров — 9–11 |

33–38 человек: дискантов — 19–22, альтов — 14–16 |

|

189433 |

71–78 человек |

32 человека: басов — 17, теноров — 15 |

39–46 человек |

|

189534 |

89 человек |

32 человека: басов — 19, теноров — 13 |

57 человек: дискантов — 30, альтов — 27 |

|

189635 |

94 человека |

34 человека: басов — 19, теноров — 15 |

60 человек: дискантов — 35, альтов — 25 |

|

189836 |

99–105 человек |

39–41 человек: басов — 20-21, теноров — 18–21 |

60–64 человека: дискантов — 32–35, альтов — 28–30 |

|

189937 |

104 человека |

40 человек: басов — 21, теноров — 19 чел. |

64 человека: дискантов 1-х — 27, дискантов 2-х — 9, альтов 1х — 21, альтов 2-х — 7 |

|

1898–190238 |

102–110 человек |

33–41 человек |

60–68 человек |

|

190339 |

96 человек |

31 человек: басов — 16, теноров — 15 |

65 человек: дискантов — 37, альтов — 28 |

|

190440 |

99 человека |

33 человека: басов (максимально) — 18, теноров —15 |

66 человек: дискантов — 38, альтов — 28 |

|

190541 |

94 человека |

34 человека: басов — 21, теноров — 13 |

60 человек: дискантов 1-х — 24, дискантов 2х — 10, альтов — 26 |

|

190642 |

85 человек |

28 человек: басов — 16, теноров — 12 |

57 человек: дискантов 1-х — 23, дискантов 2х — 10, альтов — 24 |

|

190743 |

80–85 человек |

29 человек: басов — 15–16, теноров — 12– 14 |

52–56 человек: дискантов — 31–33, альтов — 21–23 |

|

190944 |

85–93 человека |

29–31 человек басов — 16–19, теноров — 11–14 |

55–62 человека: дискантов 1-х — 22–29, дискантов 2-х — 8–15, альтов — 20–25 |

Рис. 4. Архиерейский (митрополичий хор) во главе с И.Я. Терновым48.

|

191345 |

66 человек |

21 человек |

45 человек |

|

191746 |

93 человека |

28 человек |

65 человек |

|

191847 |

52 человека* |

12 человек |

40 человек |

1918 год был критическим для существования Митрополичьего хора — обсуждался вопрос и о его роспуске, и о замене его братским хором — например, выдвигались предложения, чтобы возглавил его Тернов. Стремительно ухудшающееся материальное положение привело к тому, что в конце февраля 1918 г. малолетние певчие прекратили петь в хоре, но благодаря материальной поддержке Д.Л. Аксёнова49 вскоре (в апреле 1918 г.) были возвращены в хор. Несколько месяцев существования хора без малолетних певчих заставили И.Я. Тернова позаботиться о специальном репертуаре для мужского хора — в частности, в своем рапорте в Духовный Собор 23 марта 1918 г. он писал: «Вследствие ухода из хора малолетних певчих, мне пришлось приобрести специально для больших певчих нот, а равно и в будущем имеется расход для 7-й недели Вел. Поста и Св. Пасхи» 50.

Внутренние и внешние обстоятельства нанесли удар и по составу взрослых певчих. Так, в списке регентов и взрослых певчих Петроградского митрополичьего хора, получавших столовые деньги с 6 мая по 6 июня (по старому стилю) 1918 г. обозначены всего лишь 22 певца и регенты — И.Я. Тернов и И.В. Семё-нов51 . В июле 1918 г., когда хором продолжал руководить И.Я. Тернов и его помощниками были И.В. Семёнов и И.Д. Барсов, столовые деньги в хоре получали 19 взрослых певчих52; с 6/19 июля по 6/19 августа — 16 певцов и регент И.Я. Тернов53. В списке регентов и взрослых певчих «Петроградскаго митропо-личьяго хора», получавших столовые деньги в августе 1918 г. обозначены всего лишь 15 певцов, фамилия регента Тернова отсутствует54.

Полагаю, что 1918 год стал последним годом работы архиерейского хора под управлением регента И.Я. Тернова. Осенью (в конце сентября) 1918 г. Тернов уехал в Тамбов, получив разрешение на «полутора-месячный отпуск с 25го сентября по 1-е ноября»55), из которого в Петроград, по-видимому, боль ше не вернулся. Подтверждением тому может служить заявление Д.Л. Аксёнова от 27 декабря 1918 г., в котором он, неудовлетворенный уровнем проведения богослужений (сокращением песнопений, отсутствием пения левого лика и др.), с сожалением вспоминает о традициях «высоко-художественного пения Терновского хора» и о том, что его хлопоты «о сохранении во главе хора его незаменимого регента И.Я. Тернова» не увенчались успехом56.

Причин для ухода И.Я. Тернова было много, и не все можно было объяснить только материальными невзгодами — голод, разруха, или возрастом и пошатнувшимся здоровьем немолодого уже регента — ему исполнилось тогда 57 лет. Рушилось самое главное в его жизни — архиерейский (митрополичий) хор, которому он не один десяток лет отдавал свои силы и талант. Один из лучших и значительных хоров России по своему количественному и качественному (тембровому) составу (мужские взрослые и детские голоса), лаврский хор воплощал и укреплял сложившуюся веками традицию русского православного пения a’cappella. Напомним, что, несмотря на нововведение А.А. Архангельского в конце XIX в. — использование в церковных хорах, наряду с мужскими женских голосов, — крупнейшие известные хоры охраняли вековые традиции мужского однородного или смешанного (включая детские голоса) тембрового состава хора. Так, оставались «неприкосновенными» хор Придворной певческой капеллы, хор Исаакиевского собора, хор Казанского собора, хор Лейб-гвардии. Измайловского полка (Троицкий собор), хор Воскресенского всех учебных заведений собора (Смольный), московский Синодальный хор, Чудовский хор и ряд других архиерейских хоров. Поэтому увольнение малолетних певчих из хора воспринималось И.Я. Терновым как крушение самой идеи существования лаврского хора. 17 сентября 1918 г. он пишет рапорт в Духовный Собор Лавры: «За последнее время родители малолетних певчих, заботясь о воспитании и образовании своих детей, отданных ими в наш хор, являются ко мне с вопросом: будет ли учение в школе при митрополичьем хоре? Они говорят: если не будут учить, то возьмут своих детей из хора. Почтительнейше прошу Духовный Собор сделать зависящее распоряжение, о том, чтобы школьное учение началось с 1-го октября (1918 г. — Т.Ч.). В противном случае хор мо- жет распасться, а равно прошу о приведении в надлежащий вид певческаго корпуса». На рапорт И.Я. Тернова от 21 сентября/4 окт.» была наложена резолюция: «В настоящее время школа открыта быть не может. Суждение о ремонте следует отложить до получения доклада комиссии»57. Возможно, этот ответ Духовного Собора Лавры подтолкнул регента к принятию окончательного решения об уходе.

Итак, изучение архивных документов с точки зрения анализа количественного и качественного состава хора показало, что при Г.Ф. Львовском Архиерейский хор в 1890 г. состоял из 48 певчих, в 1891 г. из 44–45 певчих; при И.Я. Тернове — в 1893 г. из 51–62 певчих и в дальнейшем (1898–1902 гг.) увеличился до 80–110 певчих. При этом увеличение количества певчих происходило достаточно быстро. В частности, сохранилось прошение и.о. регента И.Я. Тернова на имя митрополита Палладия о рассмотрении и утверждении ведомости о разделе 600 р., «назначенных к выдаче в виде награды, в конце каждого г., певчим хора Вашего Высокопреосвященства, причитающихся за истекающий 1893 год». Из него узнаём, что «наградные деньги были розданы регентам и певчим — 30 большим певчим и 46 малолетним певчим» . Т.е. сразу к концу первого, 1893-года работы Тернова хор увеличился и состоял из 76 певцов, представленных к награде58.

Само по себе это обстоятельство — увеличение почти вдвое (!) количества певцов — показывает, что хор вступил в новый период своей деятельности. В чем же причина такого решительного изменения количественного состава хора, которое сопровождалось одновременно и улучшением материального положения певчих?

Прежде всего, следует объяснить эти перемены приоритетным мнением митрополита Палладия — его желанием придать лаврскому богослужебному пению большую масштабность, торжественность и благолепие. Например, С.Г. Рункевич в своем исследовании в 1913 г. писал: «Владыка любил торжественность в церковном богослужении, богатую ризницу, множество сослужа-щих, хорошие голоса, стройное пение. Он улучшил свой митрополичий хор и вызвал для него из Тамбова регента Ивана Яковлевича Тернова, поставившего церковное пение в Лавре на желанную высоту»59.

Достижение «желанной высоты» и стремление к особой «торжественности» и «стройности» пения архиерейского хора повлекло за собой утверждение иного взгляда и на певческий репертуар хора, что явилось важным аргументом для увеличения количественного состава хора.

Как показывает история Александро-Невской Лавры второй половины XIX в., каждый из правящих архиереев — предшественников митрополита Палладия, имел свое особое отношение к церковному пению, оказывавшее влияние на репертуар и пение архиерейского (митрополичьего) хора. Так, известно, что митрополит Никанор ((Клементьевский), 1848–1856 гг.), «был истинный любитель и знаток древне-церковного пения, и при нем исполнялся исключительно столповой напев. Это направление продолжалось и при митрополите Гри-гории»60.

Далее, известно, что митрополит Григорий ((Постников), 1856–1860 гг.) «любил церковное пение, не щадил затрат на свой хор, и голосистых певчих собирал со всех концов России. Сам выбирал музыкальные песнопения»61. В поисках хороших певческих голосов, в частности, Г.Ф. Львовский «вскоре после поступления регентом в С.-Петербургский Александро-Невский Архиерейский хор, ‹…› должен был ехать в Малороссию набирать голоса для этого хора, а также для Исаакиевского хора при его сформировании»62. Как отмечал А.Н. Карасёв, «три года — во всё правление митрополита Григория, знатока и любителя знаменного пения, Гр. Ф. (Григорию Фёдоровичу — Т.Ч. ) приходилось проводить это пение в самые молодые и гибкие свои годы, и это пламя, возгоравшееся от древних напевов, не оставляло покойного во всю жизнь»63. Далее автор обратил внимание на то, что «Гр. Ф. вспоминал с особенным удовольствием и восторгом об этом — к сожалению, коротком (три года) — времени, когда древнее пение, вполне соответствующее его духу, укоренилось и процветало в его хоре, и когда сам регент пользовался ласкою и любовию митрополита Григория. Затем, в пении началось другое направление и наступило более тяжёлое время, продолжавшееся почти до самой смерти Григория Фёдоровича»64.

«Другое направление», начавшееся для Г.Ф. Львовского в период служения митрополита Исидора ((Никольского), 1860–1892 гг.), характеризовалось не только ослаблением прежнего внимания к развитию традиций древнего пения — к «процветанию» его в хоре, но и в целом — к качеству пения, красоте певческих голосов. Так, из сохранившегося чернового наброска Г.Ф. Львовского узнаём, что государь император, посетивший в 1865 г. один из концертов в Смольном институте, в котором принимал участие Архиерейский хор, лестно отозвался об исполнении церковных песнопений, но обратил внимание на то, что «хор Высокопреосвященства в последние годы стал слаб голосами»65. Объяснение этому Г.Ф. Львовский находил «в общем недостатке хороших голосов и особенно для церковных хоров». Сетовал он и «на все уменьшающееся число хороших хоровых церковных певцов из духовного звания, на плохое материальное обеспечение этих певцов», на невнимание к качеству их церковно-певческого образования66.

Из вышеизложенного нетрудно понять, почему перемены, начавшиеся в хоре при митрополите Палладии, болезненно воспринимались главным регентом Г.Ф. Львовским — и особенно процесс обновления хорового репертуара, демонстрирующий, по его мнению, не новый, а напротив, « стародавний взгляд на церковное пение». В частности, в письме Г.Ф. Львовского к Л.С. Радкевичу от 31 декабря 1892 г. находим следующие строки: «Переживаю я теперь тяжёлые дни: новый начальник, новые требования, новый или, лучше сказать, стародавний взгляд на церковное пение; все стремления к восстановлению древнего церковного пения и устроению его в церковном духе и стиле долой! Подавай Сарти, Галуппи даже Моцарта (не знаю с какой стороны) et tutti quanti заморских фабрикантов нашего православного церковного пения»67.

«Другое направление» и «стародавний взгляд» по выражению Г.Ф. Львовского, на церковное пение, наступившие в конце XIX в., воспринимались им не только отрицательно, но и с большим чувством сожаления. В письме к А.Н. Карасёву от 26 марта 1893 г. он писал: «Вы себе представить не можете, что происходит в исполнении церковного пения в управляемых мною хорах! Все переделано, и все лучшие песнопения (особенно мои труды) заменяются другими, привезёнными из разных мест, безграмотными и не выдерживающими критики — одним словом, здание, над которым я немало потрудился, рушится, а на его месте строятся лачужки, без всяких правил архитектурного художества!»68. Немаловажно и то, что авторские сочинения и переложения древних распевов Г.Ф. Львовского, исполнявшиеся многими хорами России (в том числе хором Придворной капеллы, хором Исаакиевского собора, Синодальным хором и др.), не были достаточно оценены и исполнялись в Александро-Невской Лавре крайне редко69. Причиной тому, как намекал А.Н. Карасёв, была не только скромность Г.Ф. Львовского: «В своем хоре Григорий Фёдорович не имел возможности ставить свои произведения, чему причиной была присущая ему скромность, а может быть и другие причины. Разве это не щемило душу, не мучило»70. При этом, как подчеркивал А.Н. Карасёв, издавать свои сочинения Г.Ф. Львовский начал в последние годы жизни, в то время как большинство из них написаны до 90-х годов XIX в.71

Таким образом, в казавшейся на первый взгляд чисто внешней, реорганизации архиерейского хора, происходившей в 1893 г., устанавливался иной взгляд на церковное пение, который суждено было воплотить в жизнь регенту И.Я. Тернову и вписать тем самым новую страницу в историю развития певческих традиций Александро-Невской Лавры.

Как известно, певческий репертуар — его профессиональный художественно-музыкальный уровень, критерии отбора произведений, их качество, сложность и др. — важная составляющая в характеристике певческой деятельности того или иного хора. На его выбор влияют многие факторы — и особенности исторических условий, в которых функционирует хор, и принятые за основу стилистические «нормы», диктуемые тем или иным временем, и уровень профессиональной грамотности певчих хора. Несомненно, важным является и мнение правящих архиереев, подтверждением чему — приведенные выше исторические факты. Но не последнюю роль в отношении выбора певческого репертуара играло и мнение самого регента. По нему можно было судить и об уровне его музыкального дарования, о его художественном вкусе, ориентации в музыкальном стиле, об уровне его профессиональной подготовки и др. В оценке деятельности И.Я. Тернова с этой точки зрения необходимую помощь могут оказать архивные материалы.

На основе документов фонда дореволюционной Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры о финансовых затратах архиерейского хора на покупку нот можно восстановить перечень песнопений, исполнявшихся в богослужебной и концертной практике хора в 1904–1913 гг. (см. Приложение 3). Конечно, следует учитывать, что не все приобретенные ноты непременно исполнялись хором. Кроме того, просмотренные документы позволяют воспроизвести репертуар хора лишь отчасти, но, тем не менее, они свидетельствуют о многом — начиная от уровня сложности и стилистической направленности репертуара, востребованного в данное историческое время, до некоторых деталей, сопровождавших покупку — стоимости нот, места приобретения и др.72

В представленном перечне нот можно увидеть разнообразный репертуар: от сочинений композиторов конца XVIII и первой половины XIX вв. — Д.С. Бортнянского, А. Веделя, П.И. Турчанинова, А.Ф. Львова до сочинений композиторов начала XX в. — А.Т. Гречанинова, А.Д. Кастальского, М.А. Лисицына, С.В. Панченко, Н.Н. Толстякова. Известно, например, что при И.Я. Тернове Архиерейский хор пел полностью литургию П.И. Чайковского, Всенощное бдение А.А. Архангельского, Страстную седмицу и Всенощное бдение А.Т. Гре- чанинова. Из приведенного перечня произведений можно сделать вывод, что регент не придерживался строго сочинений композиторов так называемой «петербургской» певческой традиции. Вполне очевидно, его обращение и к сочинениям композиторов Нового направления — как московской (Кастальский, Гречанинов, Никольский), так и петербургской традиции (Лисицын, Панченко, Компанейский). Подобная тенденция наблюдалось и в московском Синодальном хоре под управлением В.С. Орлова, Н.М. Данилина, но она не приветствовалась в петербургской Придворной певческой капелле, хотя и утрачивающей в начале XX в. свою цензорскую «монополию» на формирование церковно-певческого репертуара, но по-прежнему охранявшей «чистоту стиля» петербургской школы.

Даже по этому, далеко не полному, перечню сочинений, закупаемых при И.Я. Тернове для архиерейского (митрополичьего) хора, можно заметить, что подобный репертуар мог быть исполнен только хором, обладающим безупречным профессионализмом и высоким уровнем исполнительского мастерства. Судя по замечаниям дореволюционной критики, не всякий церковный хор России конца XIX — начала XX вв. мог похвастаться этим. И здесь важно обратить внимание на то, что в прессе в то время нередко подчеркивалось некое превосходство архиерейского (митрополичьего) перед самой Придворной певческой капеллой — как известно, в XIX — начале XX вв. она еще продолжала быть не только важным административным, образовательным, издательским церковно-певческим центром России, но и «образцом» для подражания в исполнительском и репертуаром плане. Тем не менее, например, «при поочерёдном с Придворной капеллой покуплетном пении знаменитой Херувимской № 7 Бортнянского на торжественном богослужении в Исаакиевском соборе» слушатели отдавали предпочтение Митрополичьему хору, а не капелле73.

Н.И. Компанейский в 1907 г. отмечал: «Церковное пение, руководимое питомцами Капеллы, находится в полном застое по всей России, даже в Петербурге поют очень плохо, долбя изо дня в день один и тот же репертуар, не представляющий никакого интереса — переложения Турчанинова, Виноградова, Веделя, Строкина и им подобных композиторов из регентов. Только лет десять тому назад в Петербурге Митрополичий хор начал знакомить публику с сочинениями Чайковского, Кастальского, Гречанинова и других авторов, работы коих не стыдно поставить Православной церкви рядом с сочинениями композиторов католической церкви. Но пение Митрополичьего хора, предназначенного для монастырских треб, не может служить целям чисто музыкальным, способствовать развитию в России церковной музыки и доставлять отечественным композиторам возможность слышать их произведения, тем более что интерес репертуара митрополичьего хора вполне зависит от воли регента И.Я. Тернова, от его личного художественного дарования»74 .

Подмеченная критиком «монастырское предназначение», «монастырская специфика» хора действительно имела место — в частности, в использовании репертуара, необходимого для обеспечения монастырских треб, которые по сложившейся традиции требовали простого пения, а не искусных сочинений современных композиторов. Но вопрос в том, в какой степени «монастырская специфика» в конце XIX — начале XX вв. выделяла архиерейский (митрополичий) хор среди других хоров Санкт-Петербурга и направляла его репертуар в особое «монастырское» русло развития, сдерживая его творческий потенциал в плане «чисто музыкального» развития и пения современных церковных песнопений.

Здесь следует вспомнить, что еще в первой половине XIX в. наблюдалась тенденция «уравнения» репертуара и исполнительского уровня хоров России (за исключением лишь некоторых хоров). Инициатива эта исходила от Придворной певческой капеллы, руководимой тогда А.Ф. Львовым. В частности, сохранился документ середины XIX в., свидетельствующий о влиянии этой тенденции на деятельность наиболее значительных хоров Санкт-Петербурга. Так, Архиерейский (Митрополичий хор), являясь лаврским монастырским хором и имея свою специфику, тем не менее, как и другие значительные церковные хоры Санкт-Петербурга (хор Петропавловского, Казанского и Исаакиевского соборов), находясь под покровительством митрополита, «равнялся» на репертуар и исполнительский уровень Придворной певческой капеллы. Например, об этом свидетельствует архивный документ 1849 г. — инструкция, данная коллежскому секретарю Рыбасову: «По соизволению Его Высокопреосвященства С.-Петербургского митрополита — Никанора, предлагаю Вашему Благородию посещать певческие хоры Петропавловского и Казанского соборов для того, чтобы эти хоры по возможности приблизить в пении к тому, как оное исполняется придворным хором. С тою же целью должны вы посещать и хор самого митрополита, всякий раз испрашивая соизволения Его Высокопреосвященства, не угодно ли ему будет при том дать вам какое либо особое приказание»75.

Предписания церковным хорам Санкт-Петербурга, исходящие от Придворной певческой капеллы, тем не менее, согласовывались с мнением митрополита, о чем свидетельствует письмо А.Ф. Львова митрополиту Никанору: «Милостивый архипастырь! Желая всемерно исполнить волю Вашего Высокопреосвященства приведением в порядок певческого хора здешняго Кафедрального Казанского собора, я почитаю необходимым пересмотреть все нотные сочинения и переложения, какие употребляются в этом хоре, дабы определить, какое из них запретить петь при церковном богослужении, сделав на самых нотах собственноручные отметки. Мера сия вообще неизбежна для того, чтобы оградить ею произвол управляющих певческими хорами, позволяющих себе петь в храме Божием такие ноты, которые приличны только или для классного, или для внецерковного исполнения, не говоря уже о тех, кои в художественном отношении вовсе не заслуживают ничьего внимания. Посему, если предложение мое Ваше Высокопреосвященство изволит одобрить, то покорнейше прошу Вас предписать начальству сего собора доставить, по требованию моему, все решительно ноты, какие в оном имеются, и вместе с тем позволить мне требовать того же и от других здешних певческих хоров» 76.

Тенденция «уравнения хоров», начавшаяся при А.Ф. Львове, и ориентация их на пение Придворной капеллы в дальнейшем, на протяжении XIX — начала XX вв., имела как положительное, так и «благотворно-разрушительное» действие77. В значительной степени она способствовала культивированию концертного стиля в исполнительстве и репертуаре церковных хоров. При этом развитие специфической направленности репертуара хоров — монастырских, архиерейских, соборных, приходских, учебных и т.д., и сохранение разнообразных певческих традиций уходило на второй план. Все церковное пение приводилось к некому «придворно-певческому» единообразию.

Тем не менее, сохранение «монастырской специфики» в Архиерейском хоре при Г.Ф. Львовском, а затем при И.Я. Тернове зависело не только от внешних «предписаний» — указаний, как петь и что петь хору, — но и, несомненно, определялось личными качествами, талантом и вкусом каждого из регентов. При этом нельзя не отметить и имевшую место преемственность традиций — например, это ощущалось в исполнении лаврским хором при И.Я. Тернове старинных церковных распевов, трепетное отношение к которым сформировалось еще при Г.Ф. Львовском. В частности, как отметил Н.В. Романовский (ссылаясь на статью Н.И. Компанейского в РМГ, 1902 г.), в конце XIX в. регент Тернов начал свою деятельность в Петербурге «с исполнения старинных распевов и, по отзывам современников, этим “забил капеллу”. Он требовал от певцов осмысленного произнесения текста песнопений, объяснял на спевках его образное содержание»78. По отзыву критика, Тернов «понял, что в искусстве великое заключается в простоте. Пение его хора отличается лёгкостью, быстротою, подвижностью, мягкостью звука и одновременностью окончаний без затяжек»79.

Однако, в стремлении И.Я. Тернова к «простоте» были и свои особенности. Так, в словаре Д.С. Семёнова в статье о И.Я. Тернове можно прочесть и следующее: «Просматривая многочисленные программы служб и концертов митр. хора под управл. Т., приходишь к выводу, что известной идейности, единства и художеств. ценности исполняемого Т. никогда не преследовал. Правда, он пел целую литургию П. Чайковского, изредка крупные произведения Кастальского и др., но очень редко, обнаруживая большую склонность к исполнению произведений в ординарной гармонизации Киевского и т.п. роспевов, или произведений типа “неизвестных” композиторов, доступных и вполне естественных для исполнения немудрыми сельскими хорами, а не митрополичьим хором высококвалифицированных певцов в составе около 200 человек» 80.

Д.С. Семёнов отмечает также, что И.Я. Тернов был автором «десятка духовно-музыкальных сочинений» и что он «является типичным композитором так называемой “регентской музыки” в стиле Виктора, Фатеева и мн. др., чьи произведения и не были известны хорам»81. Можно во многом возразить автору данной статьи — хотя бы в том, что хор Тернова никогда не состоял из 200 певцов. Известно, что были лишь единичные выступления регента, руко- водившего сводным хором нескольких соборов и церквей, на что здесь указывается — Тернов был приглашён «дирижировать (однажды) концертом хора “500”»82.

Объяснить использование в репертуаре хора Тернова целого пласта сочинений «регентской музыки» (В. Фатеев, А. Рожнов, А. Копылов, Е. Азеев, Н. Соколов и др.) нетрудно — исполнение произведений этих композиторов было характерным для петербургской церковно-певческой традиции конца XIX – начала XX вв. Известно, что многие из перечисленных композиторов управляли ведущими церковными хорами Санкт-Петербурга и их музыка была востребована в церковно-певческой практике.

Нельзя забывать и того, что в хоре Александро-Невской Лавры долгие годы работал в качестве певчего и библиотекаря известный издатель сборников духовной музыки П.М. Киреев, деятельность которого могла способствовать пополнению певческого репертуара архиерейского хора83. Например, известно, что 24 марта 1918 г. Тернов приобрел ноты для мужских голосов у Киреева — «№ 8 партитура, № 24, 25 партитуры». Судя по финансовым отчетам лаврского хора, П.М. Киреев пел в хоре вплоть до 1918 г.84 Получившие широкое распространение так называемые «киреевские сборники» и издания отдельных сочинений (1907–1917 гг., в литографическом виде — вторая половина 1920х гг.) предназначались для регентов и любителей церковной музыки. По вопросам их приобретения, как это указывалось, например, в издании 1915 г., можно было обращаться по адресу: «Петроград, Александро-Невская Лавра, Митрополичий хор, П.М. Кирееву». Сборники содержали сочинения различных композиторов, в том числе и регентов архиерейского хора — И. Семёнова, М. Ла-гунова85. Последний — М.А. Лагунов (наряду с Е.С. Азеевым, С.В. Панченко, Н.Д. Лебедевым, В.А. Фатеевым, Г.Я. Извековым) — был также редактором отдельных выпусков нотных изданий П.М. Киреева — в частности, «Духовномузыкальной хрестоматии» (Вып. 1 – 4).

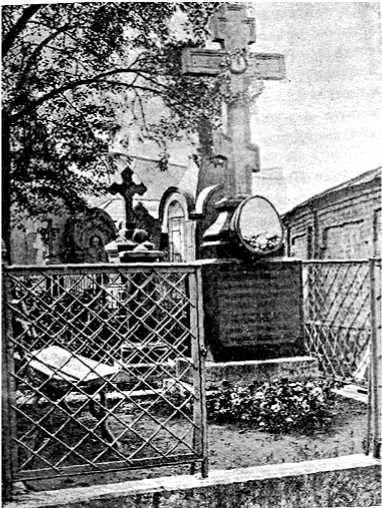

Заметим, что регент архиерейского хора, затем ставший дьяконом, И.Е. Аркадьев86, также сочинял духовную музыку — например, подарив Тернову партитуру трех своих сочинений, он сделал надпись: «Высокоуважаемому Ивану Яковлевичу, на добрую память от бывшего под Вашим руководством помощника дьякона И. Аркадьева ». Как на этом, подаренном И.Е. Аркадьевым экземпляре нот, так и на других нотах архиерейского хора И.Я. Тернов непременно ставил штамп — собственную печать (см. Рис. 5).

Влияние «киреевских сборников» на репертуар петербургского архиерейского хора, как, впрочем, и других церковных хоров — тема отдельного разговора. Укажем здесь только на то, что, при всех отмечаемых исследователями недостатках и достоинствах, они сыграли немаловажную роль в пробуждении в начале XX в. интереса к рукописному репертуару русских монастырей, в том числе и Александро-Невской Лавры. Предваряя одно из изданий87, П.М. Киреев, в частности, отмечал:

«При составлении настоящего сборника источником служили, главным образом, рукописные нотные сборники русских православных монастырей, как-то: Оптиной пустыни, Валаамского монастыря, Соловец-каго, Симонова московскаго, Киево-Печерской Лавры, Сергиево-Троицкой и Александро-Невской, а также Стараго Афона и др. Весь этот материал мною собирался много лет. Выбор сделан более чем из 1000 №№. Все эти песнопения Г.Я. Извековым тщательно проверены, исправлены и очищены от всех музыкальных погрешностей.

В настоящем сборнике, каждый регент и любитель церковной музыки найдёт такие прекрасные песнопения, которые никогда в печати не появлялись. Здесь собраны лучшие напевы и мелодии всех православных монастырей, которые распевались целыми веками».

Как известно, «регентская музыка» имела как сторонников, так и противников. Однако, какова бы ни была ценность этих сочинений с точки зрения «высокой музыки», сегодня можно утверждать, что многие песнопения из них

Рис. 5. Духовно-музыкальные сочинения 2-го помощника регента архиерейского (митрополичьего) хора дьякона И.Е. Аркадьева впоследствии стали церковно-певческой классикой, которая помогала преодолевать невзгоды советского времени в XX в. и продолжает оставаться классикой и сегодня, в начале XXI в., входя в богослужебно-певческую практику многих церковных хоров. То же можно сказать и о присутствовавших в репертуаре хора Тернова сочинениях старой петербургской школы Д.С. Бортнянского и его современников и новой, так называемой «немецко-петербургской» школы А.Ф. Львова и его последователей, по праву считающихся основой петербургской церковно-певческой традиции.

Целый ряд архивных документов свидетельствует о постоянной заботе регента о пополнении певческого репертуара хора, используемого в церковной и концертной практике. В частности, И.Я. Тернов был озадачен обновлением нотной библиотеки, которое требовало ежегодного вложения определенных денежных средств. В своем рапорте в Духовный Собор в 1903 г. регент пишет: «Все, необходимые для хора сочинения музыкальных композиторов до сего времени покупались на хоровые доходные деньги, на что расходовалось ежегодно до 300 руб.; причём при многолюдстве хора требовалось расписывать пьесы для каждого голоса в отдельности в большом количестве экземпляров, для чего был приобретён гектограф, а за печатание нот на оном уплачивалось из тех же средств более 100 руб. в год». Причем, по словам Тернова, не все печаталось на гектографе: «Приготовление и расписывание нот для голосов делал я сам». Далее, для «упрочения существования библиотеки хора он, г. Тернов, просит Духовный Собор об отпуске из Лаврских сумм ежегодно на приобретение нот для библиотеки и обновление их, на уплату за напечатание ихв отдельных голосах на гектографе иза переплёт нот по 400 руб. или же представить ему право представлять в Духовный Собор к уплате счета на приобретённыя ноты, а также за их расписывание, печатание, переплёт и проч.»88. Рассмотрев прошение главного регента, Духовный Собор удовлетворяет его просьбу об увеличении суммы до 400 руб. и приказывает: «Предложить регенту г. Тернову на будущее время представлять в Духовный Собор к уплате счета на упомянутый в рапорте его расход, о чём и сообщить ему предписанием»89.

Особый интерес вызывают архивные документы, свидетельствующие о разнообразной богослужебной, концертной и репетиционной деятельности архиерейского (митрополичьего) хора за пределами Лавры. О ней мы можем судить на основе сохранившихся финансовых документов — например, счетов об оплате проезда хора на концерты, репетиции, литургии, молебны, панихиды и др., осуществленные в 1902–1913 гг. Здесь можно увидеть денежные расходы хора за проезд в известные концертные залы и соборы Санкт-Петербурга: Капеллу, Смольный Воскресенский собор, Исаакиевский и Казанский соборы,

Петропавловскую крепость, Троице-Сергиеву пустынь, Св. Синод, Императорское человеколюбивое общество, Таврический дворец, Государственную Думу и др.

В частности, в финансовых документах 1902 г. отражены несколько поездок хора — на концерт, молебен, репетицию и др.90 Разнообразная деятельность хора отражена и в финансовых документах, содержащихся в архивных делах за последующие годы — 190391, 190492 и 1905 гг.93

В ряде случаев сведения о поездках хора содержались в рапортах главного регента И.Я. Тернова, подаваемых в Духовный Собор Александро-Невской Лавры, в которых он представлял отчет о денежных затратах на проезд. В частности, в одном из его рапортов указано, что в 1906 г. хор ездил на несколько казенных служб: «1) 8-го марта в Св. Синод для пения преждеосвященной обедни и молебна на 3-х фургонах. 2) 27-го апреля в Таврический дворец для пения молебна на открытие Государственной Думы на 3-х фургонах. 3) 28-го апреля в Дворянское собрание для пения молебна на открытие Государственного Совета на 3-х фургонах и 4) 9-го мая в Городскую Думу для пения духовных песнопений в день отчёта по Кирилловскому братству Пресвятой Богоро- дицы на 5-ти фургонах. При сем имею честь представить на означенные 14 фургонов счета на сумму 112 рублей. Регент Тернов. 20-го мая 1906 г.»94.

В одном из рапортов за 1907 год И.Я. Тернов сообщает, например, что 5го мая «по распоряжению Его Высокопреосвященства хор ездил на две панихиды по усопшем обер-прокуроре Святейшаго Синода Победоносцеве, израсходовано на проезд на две панихиды, туда и обратно на извозщиков восемь руб.» 95. В другом рапорте за 1907 год регент отчитывается перед Духовным Собором: «Честь имею донести Духовному Собору, что в течении настоящей трети г. хором были исполнены, следующия казенныя службы с необходимым хоровым расходом: 1-го июля для следования с крестным ходом в церковь Знамения, и от Казанскаго собора домой, израсходовано на извоз-щиков 12 руб. и на проезд 22 июля в Смольный собор в трех фургонах по 8 руб. каждый 24 руб.» 96

Разнообразная деятельность архиерейского хора отражена и в рапортах И.Я. Тернова за 1909 г. В одном из них сообщается, что «хор ездил на следу-ющия казенныя службы: 7-го февраля с.г. утром, для выноса тела в Бозе почившего Великого князя Владимира Александровича, и панихиды в Петропавловской крепости, вечером 7-го февраля, на панихиду в Петропавловскую крепость, 8-го февраля отпевание Великого князя Владимира Александровича». Уточняется, что 7 февраля в Петропавловскую крепость ездили «на 4-х санях утром и вечером — 2 с. больших по 8 р.=16 р., 2 с. маленьких по 6 р=12 р. и 8.02. 2 с. больших по 8 р.=16 р., 3 с. маленьких по 6 р=18 р.» 97; в другом рапорте — хор ездил 23 апреля 1909 г. «на казенную службу в Городскую Думу для пения концерта Православнаго епархиальнаго братства во имя Пресвятой Богородицы. Израсходовано хором на проезд (по конкам и на извозчиках) 25 р.» 98; в третьем рапорте — хор ездил «24-го мая с.г. в Киновию (на конках 1 р.) и 22 июля в Смольный собор (в фургонах 32 р.)» 99.

Активную деятельность хор вел, участвуя не только в концертах и архиерейских богослужениях по благословлению митрополита, но и в различных мероприятиях, посвященных важным историческим событиям, широко празднуемым в Российской империи. В частности, 30 мая 1903 г. Архиерейский хор участвовал в праздновании основания Санкт-Петербурга, о чем в финансовых документах находим сведения о счете за «проезд певчих 16 мая сего 1903 г. во Исаакиевский собор по случаю празднования двухсотлетия со времени основания г. Санкт-Петербурга — 30 мая 1903 г.»100

В 1913 г. широко праздновалось 300-летие Дома Романовых, и Архиерейский хор был приглашен на это знаменательное событие. В своем рапорте в Духовный Собор И.Я. Тернов отчитывался, что хор ездил « на казённые службы: 1) репетиции (15 и 18 февраля) и литургию 21 февраля в Казанский собор по случаю юбилея 300-летия Дома Романовых и 2) на собрание у обер-прокурора Святейшего Синода 23 февраля, при чем истрачено на проезд хора, в первом случае 52 р. 25 к; во втором — 15р. 90 к., всего 68р. 15 к.» 101 Благодаря немалым хлопотам И.Я. Тернова, писавшего прошения и митрополиту, и в канцелярию обер-прокурора Св. Синода, и в Духовный Собор Лавры, всем участникам хора — трем регентам (И.Я. Тернову, И.В. Семёнову, М.А. Лагунову) и 91 певчему (27 взрослым и 64 малолетним), принявшим участие в праздновании юбилея, были вручены наградные свидетельства. В списке награжденных был и певчий Поликарп Киреев102.

Представленными в данной статье сведениями о деятельности архиерейского (митрополичьего) хора конца XIX — начала XX вв. — о его регентах и их помощниках, о количественном и качественном (тембровом) структурном составе, о его репертуаре, концертной и богослужебной деятельности — далеко не исчерпывается вся полнота и ценность той роли, которую хор играл в истории русской хоровой культуры. Архивные документы, упомянутые в статье, являются лишь небольшой частью материалов, ждущих своих исследователей. Введение их в научный оборот откроет новые страницы в исследовании церковно-певческой истории России. Это поможет найти необходимую научную точку опоры в процессе возрождения и дальнейшего развития церковнопевческих традиций на современном этапе.

Приложение 1

Прошение регента Петроградского митрополичьего хора И.Я. Тернова в Духовный Собор Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры от 8-го мая 1917 г.

Данный документ, хранящийся в архивном фонде Александро-Невской Лавры, написан от руки и собственноручно подписан И.Я. Терновым 8 мая 1917 г. На документе имеется печать Духовного собора с датой — 8-е мая 1917 г. и порядковый номер принятого на рассмотрение документа — Д. 802. Здесь же проставлены три печатаные даты — «10 май 1917», «12 май 1917», «16 май 1917». Ниже красными чернилами пометка — «До Митр»., означавшее, что Духовный Собор не мог сразу принять решение, оставляя, по-видимому, его до согласования с митрополитом. Это подтверждается последующим документом — прошением И.Я. Тернова, написанным 13 мая 1917 г. «Его Преосвященству Вениамину епископу Гдовскому, временно управляющему Петроградскою епархиею», в котором он обращается с просьбой о предоставлении ему отпуска по состоянию здоровья: «6-го мая сего г. по расстроенному здоровью и по настоятельному совету врача, мною передано правление хором помощнику регента Ивану Семёнову, а 8-го мая подано прошение в Духовный Собор Лавры об увольнении меня в отставку; последнее распоряжение Святейшего Синода отдаляют на неопределённое время решение моего ходатайства об отставке, а посему почтительнейше прошу Ваше Преосвященство благоволите дать мне отпуск 1917 г. 13-го мая. Ив. Тернов»103. На прошении регента митрополит Вениамин собственноручно написал: «1917 мая 13. В духовный собор на разсмотрение. Еп. Вениамин»104.

Действительно, прошение И.Я. Тернова, поданное 8-го мая 1917 г. в Духовный Собор об увольнении по собственному желанию, долгое время ожидало принятия окончательного решения. Оно было внесено в данный документ лишь в конце июня 1917 г. — «27 / 06 уволить в отпуск с 1 июня с.г. с пенсией 1500 руб. в год». Позднее — 2-го июля 1917 г., Духовный Собор написал ответ «Регенту бывшего Митрополичьяго хора Ивану Яковлевичу Тернову», в котором подтвердил размер пенсии — « по сто двадцати пяти /125/ рублей в месяц из лаврских экономических сумм»и вместе с тем выразил «надежду на то, что если бы в будущем Лавре понадобилось Ваше знание и труды по певческому делу, Вы не откажитесь, если здоровье и силы позволят, снова посвятить некоторое время на службу Лавре, причём пенсия на это время будет, конечно, заменена соответствующим приличным вознаграждением».

«В Духовный Собор Свято-Троицкия Александро-Невския Лавры. регента Петроградскаго Митрополитскаго хора Ивана Тернова.

прошение.

С молитвой верующего в милость и правду Божию я, как прослуживший в качестве члена церковного клира, руководившего Митрополичьим хором при Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в продолжении свыше 24 лет (с 15-го января 1893 г.) * , — вынужден наконец решиться на прекращение моей служебной деятельности.

Под влиянием всего пережитого в продолжении почти четверти века (без 8 месяцев) и под давлением, главным образом, тяжких обстоятельств последняго времени **, силы мои настолько ослабли, что, для поддержания дальнейшего моего существования, мне необходим, по прилагаемому при сем свидетельству врача, полный покой и лучшие гигиенические условия жиз- ни ***.

В таком положении мне, страдающему неврастенией и имеющему от роду свыше 56 лет, из которых все лучшие годы отданы на служение любимому, специальному моему делу церковного пения, — остаётся в настоящее время лишь одно — обратиться к милостивому вниманию Духовного Собора Александро-Невской Лавры с почтительнейшею просьбою об увольнении меня установленным порядком от должности регента Митрополичьего хора с 10-го мая сего г., с назначением полной пенсии из подлежащего источника.

При этом позволяю себе выразить надежду, что недослуженные мною до 25 лет несколько месяцев едва-ли могут оказаться препятствием к удовлетворению моего ходатайства в полной мере, если принять во внимание и современные условия жизни, и мои преклонные г., при неспособности моей, по болезненному состоянию, к дальнейшей трудовой деятельности.

К сему прошению собственноручно подписываюсь Иван Тернов. **** 8-го мая 1917 года

Петроград».

РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1917. Д. 86. Л. 27.

Комментарии

-

* Дата зачисления И.Я. Тернова в Архиерейский (митрополичий) хор младшим регентом — 16 января 1893 г. до мая 1893 г.

-

* * События апреля1917 г. — волнения в хоре и далее забастовка певчих, потребовавших в ультимативной форме улучшения материальных условий труда и принятия мер по реформированию хора, — глубоко переживались И.Я. Терновым и подтолкнули его принять непростое решение об увольнении.

-

* ** К данному прошению И.Я. Тернов приложил свидетельство от врача — приват-доцента Военно-Медицинской академии, доктора медицины Павла Викторовича Модестова, подтверждающее нецелесообразность продолжения трудовой деятельности по состоянию здоровья105.

**** Написано рукой Тернова.

Приложение 2

Выписки из аттестата И.Я. Тернова (1880 г.)

«Извлечение из Высочайших повелений .

Высочайшее повеление, объявленное Правительствущему Сенату. 1846 г.»:

«Государь Император Высочайше повелеть изволил: Нигде в Православных церквах не вводить новых духовно-музыкальных сочинений без предварительного одобрения оных директором Придворной певческой капеллы, одобренные же им употреблять не иначе, как в печатных экземплярах и при том с разрешения Святейшаго Синода.

Во время присутствия особ высочайшей фамилии в епархиальных соборах или церквах, во всех случаях, употреблять всегда при богослужении придворное пение, за исключением только церквей, в коих искони, ведутся другие напевы;

Т.е. в церквах: греческих, грузинских и молдавских; а также: — Столповое в Московском Успенском и Новгородском Софийском соборах; Де-мественное — монастырях и единоверческих церквах; Киевское — в КиевоПечерской Лавре».

«Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода.

Июня 30 дня 1849 года .

Святейшего Синода Московской конторе и преосвященным епархиальным архиереям подтвердить указами, чтобы обучение хоров их поручаемо было непременно тем токмо лицам, кои получили уже, или впредь получат, аттестаты от придворной капеллы, и что бы об успехе в таковом обучении доставляемы были Святейшему Синоду надлежащие донесения по истечении каждого года».

«Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствую-щаго Синода.

Апреля 19 дня 1850 года.

Не допускать пения в церквах во время Божественной литургии, вместо причастного стиха, музыкальных произведений новейшего времени, печатных или рукописных, которые существуют под названием концертов».

«Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода.

Мая 26 дня 1850 года.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил: а) оставить в своей силе объявленную в 1846 г. Высочайшую волю, чтобы не вводить в употребление новых сочинений без одобрения оных директором капеллы, б) Продолжать обучение в придворной капелле регентов и выдавать установленные аттестаты; директору же капеллы поручить по сношению с епархиальным начальством и с полковыми командирами, поверять по временам действия этих регентов».

«Указ Святейшего Синода

Августа 20 дня 1852 года.

Подтвердить по всему духовному ведомству, чтобы, во избежание народного соблазна, не были отнюдь петы в церквах такие переложения церковных песнопений, которые не одобрены Св. Синодом к употреблению, и чтобы виновные в неисполнении сего регенты подвергаемы были строжайшему взысканию и удалению от их должностей».

«Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода.

Сентября 21 дня 1852 г.

Подтвердить по всему духовному ведомству о строжайшем наблюдении, чтобы в церквах не производилось неодобренных песнопений, и что циркулярное предписание Св. Синода от 14 февраля 1816 г. не отменяется».

«Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода.

Сентября 12 дня 1869 г.

О точном исполнении Высочайшего повеления 1846 г., (Втор. Полн. Собр. Зак. 1846 г. Т. XXI. № 20325) в коем между прочим постановлено: «Нигде в православных церквах не вводить новых духовно-музыкальных сочинений без предварительнаго одобрения оных директором придворной певческой капеллы, одобренныя же употреблять не иначе, как в печатных экземплярах и при том с разрешения Святейшего Синода».

Приказали: дать знать надлежащим местам и лицам духовнаго ведомства печатными указами, чтобы, в точное исполнение Высочайшаго повеления 23 августа 1846 г. (Втор. Полн. Собр. Зак. Т. XXI. № 20325), музыкальные сочинения, предназначенные для употребления в православных церквах, кои не получат предварительнаго одобрения от начальства придворной певческой капеллы впредь к разсмотрению Святейшего Синода не обращали, и всякия просьбы о разсмотрении подобных сочинений, если таковы поступят, оставляли без дей-ствия»106.

Приложение 3

Ноты, приобретенные для архиерейского хора в 1904–1913 гг.

Представленный репертуарный перечень составлен на основе просмотра финансовых документов, хранящихся в целом ряде архивных дел — за 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1913 гг. — местонахождение которых указывается в ссылках. В частности, данные сведения о репертуаре хора были извлечены из финансовых счетов, оформляемых при покупке тех или иных хоровых партитур или хоровых голосов. Фамилии композиторов и названия произведений указываются с сохранением написания их в архивных документах с небольшими уточнениями — в частности, полноты инициалов авторов.

Систематизация архивных дел по годам и даты приобретения покупки, проставляемые в финансовых документах, предоставили возможность составить данный репертуарный перечень с учётом последовательности приобретения нот в том или ином году. В ссылке при этом указывается только место хранения документа, название и номер архивного дела и порядковый номер просмотренных листов хранения.

1904 г .107:

-

1. Копылов А.А. Милость мира;

-

2. Бортнянский Д.С. Концерты: «Приидите, воспоим, людие»; «Гласом моим ко Господу воззвах»; «Скажи ми, Господи»; «Возведох очи мои в горы»;

-

3. Ирмосы первой седмицы Великого Поста;

-

4. «Ныне силы небесныя»;

-

5. Херувимская;

-

6. Ломакин Г.Я. Херувимская № 2;

-

7. Архангельский А.А. «Внуши, Боже, молитву мою»; Всенощная;

-

8. Чайковский П.И. Обедня;

-

9. 9 книг Минея Янв.;

-

10. 5 книг разных;

-

11. Служба преп. Серафиму Саровскому.

1905 г. 108:

-

1. Чайковский П.И. «Блажени, яже избрал»;

-

2. Гречанинов А.Т. Литургия;

-

3. Панченко С.В. Литургия;

-

4. Яичков Д.М. Избр. песнопения;

-

5. Догматики.

1906 г. 109:

-

1. Давыдов С.И. «Слава в Вышних Богу» на Р.Х.;

-

2. Глинка М.И. Херувимская;

-

3. Турчанинов П.И. Великопостные сочинения;

-

4. Бортнянский Д.С. Херувимская и др. соч.;

-

5. «Блажени людие»;

-

6. Архангельский А.А. Панихиды;

-

7. Духовно-музыкальные соч. (№№ 6, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 37, 42, 44, 45, 49, 53, 54);

-

8. Аллеманов Д.В. (№№ 46, 29, 69, 71, 20–30, 40–20);

-

9. Бирюков. (№№ 19, 35, 62, 82, 94/93, 97);

-

10. Вишневский. Херувимская;

-

11. Турчанинов П.И. Книга 2–9;

-

12. Кастальский А.Д. «Ныне отпущаеши» № 1;

-

13. Гречанинов А.Т. «Благослови, душе моя».

1907 г .110:

-

1. Фатеев А.С. Херувимская песнь (Софроньевская);

-

2. Милость мира (голоса);

-

3. Бортнянский Д.С. «Не умолчим никогда»;

-

4. 10 двухорных концертов (голоса);

-

5. 10 Хвалебных песен на два хора (голоса);

-

6. Концерт Д. 33 (голоса) («Вскую прискорбна еси, душе моя» — Т.Ч. );

-

7. «Боже! Песнь нову воспою Тебе»;

-

8. «Господь, просвещение мое» (голоса);

-

9. Концерт 34 («Да воскреснет Бог» — Т.Ч. );

-

10. Ирмосы: «Помощник и покровитель».

-

11. Лисицын М.А. «От юности моея»;

-

12. Львов А.Ф. Херувимская (голоса);

-

13. Калинников В.С. Духовно-музыкальные сочинения;

-

14. Компанейский Н.И. Духовно-музыкальные сочинения разн №№;

-

15. Архангельский А.А. «К Богородице прилежно»;

-

16. «Помилуй нас, Господи» (голоса);

-

17. Чайковский П.И. ор. 44 Литургия (голоса);

-

18. Малашкин Л.Д. ор. 46;

-

19. Азеев Е.С. «Иже Херувимы»;

-

20. Аллеманов Д.В. Псалмы Давида Пророка. Серия I, II, III (голоса);

-

21. Рожнов А.И. Службы на весь год;

-

22. Часы Пасхи и Пасх. Львовского и Смоленского;

-

23. Иванов Феофан;

-

24. Чесноков П.Г. Д. 3 Ангельский Собор.

1909 г .111:

-

1. Бортнянский Д.С. Концерты «Живый в помощи Вышняго»;

-

2. «Господь просвещение мое»;

-

3. «Тебе Бога хвалим»;

-

4. «Господи, Боже Израилев»;

-

5. «Не умолчим никогда, Богородице»;

-

6. «Услыши, Боже, глас мой»;

-

7. Чайковский П.И. Литургия;

-

8. Давыдов С.И. Концерт на Рождество «Слава в Вышних Богу»;

-

9. Архангельский А.А. Всенощное бдение;

-

10. Касторский А.В. Церковные хоры. Часть 1-ая: Всенощное бдение;

-

11. Кастальский А. Д. «Достойно есть»;

-

12. Никольский А.В. «Хвалите имя Господне»;

-

13. Отче наш;

-

14. На реках Вавилонских;

-

15. Триодь постн.;

-

16. Давыдов С.И. «Обновляйся Иерусалим»;

-

17. Никольский А.В. «Милость мира»;

-

18. Служба Анне Кашинской;

-

19. Азеев Е.С. Дух. соч.;

-

20. Чесноков П.Г. Oр. 9;

-

21. «Благочестивейшаго»;

-

22. Иванов. «Хвалите».

1913 г .112:

-

1. Фатеев В.А. Милость мира № 2;

-

2. Давидовский. Духовные муз. соч. — № 6, 9;

-

3. «Благочестивейшаго».

-

4. Кастальский А.Д. № 48;

-

5. Архангельский А.А. № 71, Концерт «Внуши Боже»;

-

6. Мясников. № 11;

-

7. Шимановский. № 2;

-

8. Львов А.Ф. Херувимская и № 1, № 2;

-

9. Соколов Н.А. № 21 «Не имамы иная помощи»;

-

10. «Милость мира»;

-

11. Бортнянский Д.С. «Живый в помощи Вышняго»;

-

12. «Вознесися на небо»;

-

13. Херувимская;

-

14. Гречанинов А.Т. Всенощное бдение;

-

15. Страстная седмица;

-

16. Чесноков П.Г. Оп. 37 № 1;

-

17. Бортнянский Д.С. «Отче наш».

-

18. Толстяков Н.Н. «Благослови, душе моя».

Список литературы Деятельность Санкт-Петербургского архиерейского (митрополичьего) хора в конце XIX - начале ХХ вв

- Карасёв А.Н. Григорий Фёдорович Львовский и его духовно-музыкальные произведения. М.: Типография Императорского Московского университета, 1911. 170 с.

- Лисицын М.А. Обзор духовно-музыкальной литературы. СПб.: 2-е изд., 1902.

- РГИА. Ф. 499. Оп. 1. 1849. Д. 809/27. Об уравнении пения в хорах: Митрополитском, Казанского и Петропавловского соборов кол. секретарём Рыбасовым и награждении его за то бриллиантовым перстнем.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 137. 1890. Д. 28. О певчих здешнего архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1891. Д. 118. О певчих здешнего архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1892. Д. 297. Об увеличении содержания Александроневского хора каждогодным отпуском из Лаврск. сумм 3000 руб.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1893. Д. 306. О певчих здешняго архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1893. Д. 380.Об увольнении коллежского асессора Григория Львовского от должности регента Митрополичьего певческого хора с пенсиею и квартирою и об определении испр. должн. ст. регента млад. регента Г. Тернова.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1894. Д. 456. О певчих здешнего архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1895. Д. 576. О певчих здешнего архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1895. Д. 665. О выдаче вдове бывшего регента певч. хора Львовской пособия на 1896 г. 180 руб. из эконом. Лавр. суммы.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 13. 1896. Д. 680. О певчих здешнего архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1898. Д. 20. О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1899. Д. 17. О певчих хора Его Высокопреосвященства.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1902. Д. 23. О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1903. Д. 23 О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1904. Д. 23 О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1905. Д. 23 О певчих архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1906. Д. 23 О певчих архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1907. Д. 23 О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1909. Д. 23 О певчих СПб архиерейского хора.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1913. Д. 29.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1917. Д. 86. О демонстративном выступлении певчих Митрополичьего и Братского хоров в 1917 году.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1918. Д. 29. О хоре певчих Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

- РГИА. Ф. 815. Оп. 11. 1919. Д. 3.

- Романовский Н.В. Русский регент. Легенды и были. Изд-е второе, дополненное. Лебедянь, 1992. 60 с.

- Рункевич С.Г. Cвято-Троицкая Александро-Невская Лавра. 1713-1913: Историческое исследование: В 2-х кн. Кн. 2. СПб.: Logos, 2001. 592 с.,

- Семёнов Д.С. Словарь русского церковного пения. 1-я редакция. Киров, 1941-1968.

- Хоровое и регентское дело. 1915. № 3.

- Чернышёва Т.А. Некоторые особенности развития Петербургской (придворной) церковно-певческой традиции конца 19 -начала 20 веков//Вестник СПбГУКИ. 2012. № 1. С. 143-148; № 2. С. 114-122.

- Чернышёва Т.А. Подвижники церковно-певческой культуры XX в.: Дмитрий Сергеевич Семёнов (по материалам неопубликованной рукописи)//Вестник СПбГУКИ. 2014. № 2 (19). С. 122-130.

- Шкаровский М.В. Александро-Невская Лавра в год революционных потрясений (1917-1918)//Христианское чтение. 2010. № 1. С. 6-33.

- Электронный ресурс «Газетные старости». URL: http://starosti.ru. Газетные старости из газеты «Петербургский листок», 13.02.1913.