Деятельностная организация занятий по изобразительному искусству для детей с разными возможностями развития

Автор: Дорофеева Наталия Валериевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Современный этап развития теории и практики учебной деятельности: научная школа В.В.Давыдова

Статья в выпуске: 1 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представляется опыт построения развивающей образовательной инклюзивной практики на примере организации занятий по изобразительной деятельности детей 6-11 лет. Представлен логико-психологический анализ учебной задачи по рисованию орнамента. Выделены этапы и формы организации совместной деятельности детей с разными возможностями развития.

Орнамент, общий способ действия, организация совместной деятельности, дети с разными возможностями развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14822549

IDR: 14822549

Текст научной статьи Деятельностная организация занятий по изобразительному искусству для детей с разными возможностями развития

Построение содержания и организация изобразительной деятельности детей с позиции системнодеятельностного подхода позволяет совершенствовать методы специальной педагогики в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и, как показывает практика, обеспечивает значительный коррекционный эффект.

При организации образовательной среды на занятиях по ИЗО мы исходили из культурологического подхода, который предполагает совместное творчество участников интегративного коллектива. Содержание развивающих занятий по изобразительной деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста с нормальным ходом развития и для детей с ОВЗ успешно апробировано, как в условиях детских садов, школ (г. Нижневартовск, г. Радужный, и др., 2005–2010 гг.), так и на базе учреждения дополнительного образования (АНО «Детско-юношеский клуб «Экватор», г. Астрахань, 2012– 2016 гг.).

Специально организованная изобразительная деятельность нацелена на формирование у детей начал художественной умелости, т.е. общей способности к освоению широкого круга подобных умений и их гибкому применению и видоизменению в нестандартных ситуациях. При таком понимании сама эта умелость выступает интегральной творческой способностью. Однако ожидаемый развивающий эффект достигается не прямым, а опосредованным образом. Он достижим насколько указанная деятельность будет обеспечивать развитие у детей творческого воображения и атрибутивной ему способности видеть целое раньше частей [1].

В.В. Давыдов определял воображение как «способность видеть целое раньше его частей», что подразумевает: во-первых, в модельном или знаковом плане способность выстраивать целостный образ, реализуя его в предметных действиях; во-вторых, определять цель действия и видеть способ его достижения.

Способность создавать такое осмысленное гармоническое целое, схватывать его до анализа «частей» активно формируется средствами художественной деятельности – в процессе творения и освоения продуктов художественно-эстетической культуры [2]. Отметим, что к настоящему времени Ю.А. Полуяновым на основе многолетних научных исследований разработан экспериментальный курс изобразительного искусства для учащихся младших классов, в основу которого положено развитие у них способности видеть целое раньше частей [4]. Этот курс ставит своей целью формирование у детей единого общего способа художественной деятельности – композиции. Усвоение этого способа как раз и предполагает интенсивное развитие названной способности.

Вместе с тем при ее формировании у детей с ОВЗ возникает известная трудность. Изобразительная деятельность, как и любая другая продуктивная деятельность, уже по определению направлена на получение конкретного продукта с вполне определенными свойствами. В этом продукте (в частности, в рисунке) должны «опредмечиваться» более или менее стабильные и отчетливые представления ребенка [3].

Для детей с ОВЗ решение задач, связанных с творческим воображением, становится возможным в условиях предметного и символического моделирования и совместной деятельности со взрослым и другими детьми, не имеющих ограничений в развитии.

Для реализации замысла, т.е. построения художественной формы взрослый вместе с детьми моделирует ситуацию, в которой открывается сущность способа создания художественного образа. Так, развивающей целью является формирование у детей общего способа построения художественной формы (например, орнамента), т.е. способа соединения в целое отдельных частей и элементов, руководствуясь своим замыслом. Создание общего способа происходит на основе моделирования. Поиск общего способа действия и его освоение является учебной ситуацией, особой художественной задачей, которая решается в процессе совместной деятельности с учетом различных возможностей детей.

В качестве художественного материала для учебной задачи нами был выбран орнамент в разных видах декоративной росписи. Основной путь формирования общего способа рисования орнамента прослеживается через актуализацию перед детьми задачи анализа своих действий в соответствии с условиями построения изображения.

Был проведен логико-предметный анализ общего способа рисования орнамента, который используется при решении художественных задач, связанных с различными видами декоративной росписи. Выделено генетически исходное отношение для этих действий, связь формы и ритма. Общий способ действия включает в себя два основных взаимосвязанных момента:

-

1 – выделение элементов орнамента по форме, цвету, величине;

-

2 – расположение этих элементов с учетом ритма (ритм включает в себя: повторение, чередование, колорит).

Таким образом, общий способ построения орнамента состоит в соединении некоторого множества ритмичных фигур. Такой анализ содержания декоративного рисования позволял создать ситуацию, по своей структуре максимально соответствующую условиям учебной деятельности.

В ходе организации совместной деятельности детям с педагогом и между собой, путем анализа образцов различных видов декоративной росписи («дымка», «городец», «хохлома») удалось выделить и зафиксировать в модельной форме общий способ изобразительного действия, характерный для построения орнамента, с помощью таблицы, памятки и др.

В таблице (рис. 1) были представлены элементы орнамента в различных видах росписи. Таблица задавала вариативность элементов по форме, цвету, величине, которые соотносятся с основным фоном росписи.

Рис. 1. Таблица изображения элементов

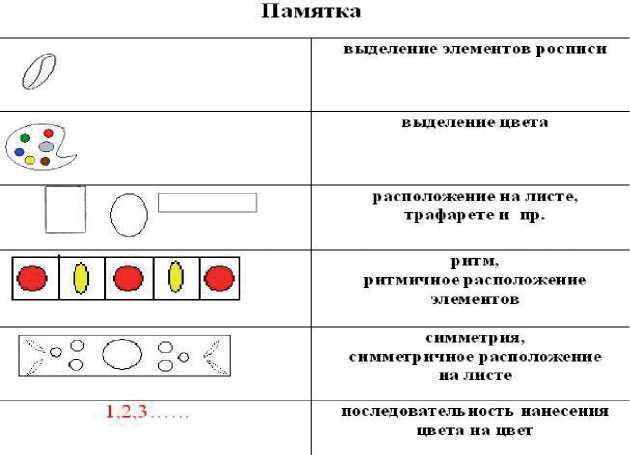

Памятка (рис. 2) имела перечень операций по построению орнамента и их символическое выражение, помогала прочитать последовательность выполнения действия:

-

1. Выделяю (выбираю) элементы для орнамента по цвету, форме, величине, количеству;

-

2. Строю композицию на фланелеграфе (на модели) по правилу чередования, симметрии;

-

3. Определяю последовательность наложения цвета;

-

4. Переношу орнамент на лист (на предмет) – рисую.

Рис.2. Памятка построения действия

Организация цикла занятий предполагала поэтапный характер.

На первом этапе – на уровне специальной цели действия – дети овладевали первой операцией – выделение элементов орнамента.

Второй этап включал в себя освоение операции расположения ритмичных фигур в композиции, где отрабатывались разные варианты ритмичности (повторение, чередование, симметрия). Первый и второй этап основывались на совместном поиске решения художественных задач.

На третьем этапе стояла задача построения орнамента по собственному замыслу и реализация его в самостоятельной деятельности детей. В этом случае появилась возможность определить меру освоенности общего способа построения орнамента.

Каждый этап сопровождался контрольно-оценочными действиями, направленными на анализ способов рисования и его результат. Были использованы такие формы контроля как: пооперационный, по результату и формы оценки: содержательная и ретроспективная.

Построенные на таких основаниях занятия по изобразительной деятельности не разрушают детское рисование, а наоборот вводят в эту деятельность общие принципы красоты, связанные с соединением –разъединением множества ритмичных фигур, имеющие широкий диапазон применения в художественном творчестве детей.

В данном цикле занятий предполагалось последовательное усложнение содержания осваиваемого способа действия построения орнамента, связанное с его применением в различных видах росписи (конкретно-практические условия применения общего способа действия). Так же последовательно усложняются формы организации деятельности детей: использование знаково-символических средств выражения орнамента, введение новых форм взаимодействия детей, усложнение правил рисования; переход от оценки и контроля работы партнера к самооценке способа и результата рисования.

Занятия включают е себя три основных вид совместной работы:

-

1. Обсуждение рисунков. Этот вид активности способствует формированию у детей контрольнооценочных действий и развивает способность к эстетической оценке. Оценка ребенком своих действий и действий товарища, а также конечного и промежуточного результата, активизирует их творческий потенциал. Следует отметить важную особенность художественной деятельности: найденный способ изображения не имеет единственного верного варианта, он всегда поливариативен. При этом верные решения, хотя они и различны, можно четко отличить от неверных, сопоставляя их с моделью общего способа действия, где перечислены все необходимые операции. Обсуждение рисунков (или анализ способов рисования) проводилось в следующих формах взаимодействия: фронтальная, игровая, соревновательная.

-

2. Решение художественной задачи – нахождение и освоение общего способа рисования через действие моделирования на предметном материале в процессе совместного поиска детьми и педагога. Педагог создает такую ситуацию, в которой дети вынуждены совершать определенные знаково-символические преобразования и проговаривать свои действия. Создание подобных ситуаций требует моделирования (отображения свойст объектов и действий с ними в предметной, символической и знаковой формах), а также преобразования ранее найденных моделей. В качестве средств для обеспечения моделирования используются фланелеграф, магнитная доска, методическое пособие из дерева «Орнамент» (Н. Зайцева), Блоки Дьенеша, глина, соленое тесто, фасоль, камушки, конструкторы, счетный материал и пр.

-

3. Самодеятельность детей. Основная идея данного вида работы инициация инициативы и творчества. Ребенок применяет освоенный способ создания художественной формы в рисунке по собственному замыслу. Причем, способ создания художественной формы, по своей психологической структуре, эквивалентен процессу создания образов воображения. Он служит не только способом реализации замысла в том или ином материале, но и способом создания замысла в воображении ребенка.

Идея проведения диалогов и дискуссий заимствована из экспериментального курса изобраз тельного искусства для младших школьников Ю.А.Полуянова и модифицирована применительно к обучению детей с ОВЗ, в том числе в дошкольном возрасте.

Список литературы Деятельностная организация занятий по изобразительному искусству для детей с разными возможностями развития

- Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996.

- Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968.

- Поддъяков Н. Н. Особенности психического развития детей дошкольного возраста. М., 1996. 31 с.

- Полуянов Ю.А. Соотношение учебной деятельности и творчества детей на занятиях изобразительным искусством//Вопр. психол. 1998. №5. С. 94-101.