Действие иммуномодулятора на легочную ткань при микобактериозе

Автор: Дудоладова Т.С., Кособоков Е.А.

Статья в выпуске: 4 т.256, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований являлось сравнение морфогистологических показателей в легочной ткани опытных животных, зараженных Mycobacterium scrofulaceum, с применением специфического иммуномодулятора КИМ-М2. При гистологическом исследовании выявлено, что у животных 1 группы, альвеолярное строение сохранено, в альвеолоцитах ядра четко просматриваются без видимых изменений. Стенки терминальных бронхиол напряжены, ворсинки правильной формы, не подвергаются распаду. Вокруг крупных бронхов отмечено умеренное разрастание соединительной ткани. При гистологическом исследовании обнаружено, что у животных 2 группы, ближе к периферии органа отмечаются обширные эмфиземы, стенки альвеол истончены, деформированы, подвергаются распаду, в альвеолоцитах ядра плохо различимы, подвергаются кариопикнозу. Вокруг крупных бронхов выявлено обильное разрастание соединительной ткани и обширные скопления лимфоидных клеток. Полученные данные, в ходе эксперимента, подтверждают, что иммуномодулятор обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом, так как в группе животных с применением специфического иммуномодулятора КИМ-М2 морфогистологических изменений в тканях легкого не выявлено, а у животных 2 группы, зараженных Mycobacterium scrofulaceum, отмечается интенсивное развития патологического процесса в легком.

Нтмб, заражение, иммуномодулятор, ким-м2, морские свинки, легкие

Короткий адрес: https://sciup.org/142239430

IDR: 142239430 | УДК: 619:611-018:636.97 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_256_74

Текст научной статьи Действие иммуномодулятора на легочную ткань при микобактериозе

К настоящему времени в мире резко возросло количество заболеваний, которые связывают с потенциально патогенными микроорганизмами рода Mycobacterium, но отличающимися по своим характеристикам от микобактерий туберкулеза. Такие бактерии принято называть нетуберкулезными микобактериями (НТМБ), а вызываемые ими заболевания микобактериозами. НТМБ представлены более чем 20 видами широко распространенных в окружающей среде кислотоустойчивых микроорганизмов, не входящих в состав M. tuberculosis complex. Однако значение отдельных видов НТМБ в патологии животных неоднозначно [3].

Микобактериоз (МБ) – инфекционное заболевание животных и человека, вызываемое нетуберкулезными микобактериями с формированием в пораженных органах и тканях гранулематозного воспаления.

Согласно классификации Runyon (А. Timple, E. H. Runyon, 1954), Mycobacterium scrofulaceum относятся ко II группе по скорости роста, морфологии колоний, скотохромогенные (образующие пигмент в темноте), являются патогенными – обладают способностью вызывать патологические изменения в легочной ткани, имеют широкое распространение в природе, на территории многих стран мира, в том числе и в России.

Ключевыми факторами риска при заражении микобактериями считаются: ослабленная иммунная система, хронический стресс, нарушение условий содержания и кормления, параметров микроклимата [1, 4].

Данный вид инфекции наносит животноводству огромный экономический ущерб, из-за сложности дифференциальной диагностики, снижения продуктивности, преждевременной выбраковки и сдачи животных на убой, продолжительностью и дороговизной противоэпизоотических мероприятий [5, 6].

По данным научных исследований авторов всего мира, самым практичным методом борьбы с туберкулёзом, является разработка препаратов и методик специфической иммунопрофилактики. Иммуномодулятор КИМ-М2 стимулирует иммунный ответ организма на микобактерии и их токсины и способствует активации регенеративных процессов в органах и тканях. Препарат изготовлен на основе антигенного комплекса вакцинного штамма БЦЖ, инкубированного с раствором формальдегида и конъюгированного с поливинилпирролидоном и полиэтиленгликолем [2].

Материал и методы исследований. Работа выполнялась в отделе ветеринарии (ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омский АНЦ». Исследования проведены на 15 опытных морских свинках, сформированных в 3 экспериментальные группы по 5 голов в каждой, отобранных по гендерному признаку, содержащихся в условиях специализированного вивария для проведения опытов с инфекционным агентом. Кормление и питьевой режим животных – стандартный.

Все действия с лабораторными животными проводились согласно Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных (Приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г.), требованиям Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным Всемирной медицинской ассоциации (2000 г.) и Европейской конвенции «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (1986 г.).

Экспериментальные группы животных включали: 1 группа: животных заражали Mycobacterium scrofulaceum, в дозе 0,001 мг/мл подкожно, через 30 дней вводили иммуномодулятор КИМ-М2 в дозе 500 мкг/мл белка подкожно (опытная группа); 2 группа: инокулировали Mycobacterium scrofulaceum, в дозе 0,001 мг/мл подкожно (контроль заражения); 3 группа: вводили стерильный физиологический раствор в дозе 1 мл подкожно.

Перед инфицированием и убоем все животные были исследованы ППД-туберкулином. До заражения все животные прореагировали отрицательно, по окончанию опыта животные 2 группы прореагировали положительно, а 1 и 3 группы прореагировали отрицательно. Морских свинок выводили из эксперимента на 60 сутки после начала опыта путем декапитации (под эфирным наркозом) и подвергали тотальному обескровливанию.

У животных на аутопсии извлекали органы дыхания и после макроскопического исследования вырезали кусочки легкого для гистологического исследования. При проведении гистологических исследований использовали стандартные методы. Кусочки органов фиксировали в 10 % нейтральном растворе формальдегида на фосфатном буфере. Проводку материала осуществляли в автомате для гистологической обработки ткани STP -120 (тип карусель, Германия). Заливку парафиновых блоков производили на станции заливки ткани парафином EC 350

(Германия). Серийные срезы готовили на микротоме роторного типа HM - 340E (Германия), толщиной 5 мкм. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином и заключали в заливочную среду «Витрогель» под покровное стекло.

Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микроскопе Axio-Imager A1 (Zeiss, Германия) с использованием компьютерного программного комплекса AxioVision Ver-4.7.

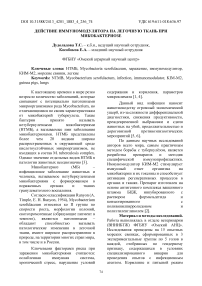

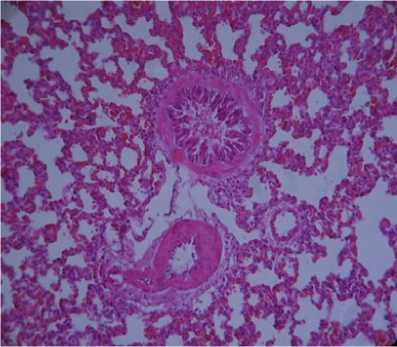

Результат исследований. У животных, с применением специфического иммуномодулятора КИМ-М2 гистоморфологические показатели сохраняются на уровне чистого контроля. Легкие бледно-розового цвета, не имеют уплотнений, геморрагических или некротических очагов. При гистологическом исследовании определено, что альвеолярное строение сохранено, в альвеолоцитах ядра четко просматриваются без видимых изменений. Стенки терминальных бронхиол напряжены, ворсинки правильной формы, не подвергаются распаду. Вокруг крупных бронхов отмечено умеренное разрастание соединительной ткани (Рисунок 1). В просветах кровеносных сосудов содержимое отсутствует. У интактных животных патологических изменений не выявлено, легочная ткань в пределах физиологической нормы (Рисунок 2).

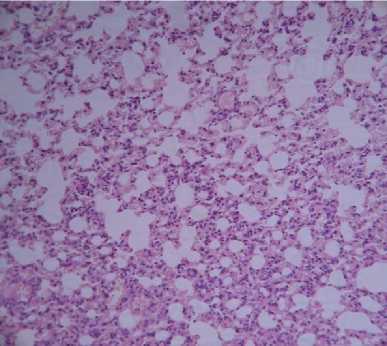

У животных при экспериментальном микобактериозе макроскопическим исследованием выявлено, что легкие увеличены примерно в 2 раза, плотные, гиперемированы, красного цвета. На органе видны крупные, единичные вкрапления серого цвета. При гистологическом исследовании обнаружено, что ближе к периферии органа отмечаются обширные эмфиземы, стенки альвеол истончены, деформированы, подвергаются распаду, в альвеолоцитах ядра плохо различимы, подвергаются кариопикнозу. Вокруг крупных бронхов выявлено обильное разрастание соединительной ткани и обширные скопления лимфоидных клеток (Рисунок 3).

Рисунок 1 – Легкое морской свинки (опытная группа). Умеренное разрастание соединительной ткани вокруг терминальной бронхиолы, отек стенки легочной вены. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

Рисунок 2 – Легкое морской свинки (интактная группа). Легочная ткань в норме. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

Рисунок 3 – Легкое морской свинки (контроль заражения). Деформация и распад стенок и ворсинок в терминальной бронхиоле, вокруг обширное разрастание соединительной ткани, на фоне эмфизематозного поражения. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

Заключение. В ходе эксперимента было установлено, что специфический иммуномодулятор КИМ-М2 способен оказывать иммуномодулирующее действие на организм животных, так как патологические изменения в легочной ткани животных, зараженных Mycobacterium scrofulaceum с применением КИМ-М2, не развиваются, структура органа сохраняется, гистологические -схожи с показателями интактных животных.

У животных, зараженных Mycobacterium scrofulaceum без применения КИМ-М2, патологические изменения ярко выражены, что обусловлено интенсивным развитием деструктивных процессов в тканях легкого и полным отсутствием регенерации на фоне снижения иммунной функции организма.

Специфический иммуномодулятор микробного происхождения КИМ-М2 способен оказывать иммуномодулирующее действие на структуры легкого, тем самым стимулирует способность организма бороться с нетуберкулезными микобактериями и продуктами их жизнедеятельности (токсинами) на фоне ярко выраженного иммунного ответа.

Целью исследований являлось сравнение морфогистологических показателей в легочной ткани опытных животных, зараженных Mycobacterium scrofulaceum, с применением специфического иммуномодулятора КИМ-М2.

При гистологическом исследовании выявлено, что у животных 1 группы, альвеолярное строение сохранено, в альвеолоцитах ядра четко просматриваются без видимых изменений. Стенки терминальных бронхиол напряжены, ворсинки правильной формы, не подвергаются распаду. Вокруг крупных бронхов отмечено умеренное разрастание соединительной ткани.

При гистологическом исследовании обнаружено, что у животных 2 группы, ближе к периферии органа отмечаются обширные эмфиземы, стенки альвеол истончены, деформированы, подвергаются распаду, в альвеолоцитах ядра плохо различимы, подвергаются кариопикнозу. Вокруг крупных бронхов выявлено обильное разрастание соединительной ткани и обширные скопления лимфоидных клеток.

Полученные данные, в ходе эксперимента, подтверждают, что иммуномодулятор обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом, так как в группе животных с применением специфического иммуномодулятора КИМ-М2 морфогистологических изменений в тканях легкого не выявлено, а у животных 2 группы, зараженных Mycobacterium scrofulaceum, отмечается интенсивное развития патологического процесса в легком.

Dudoladova T.S., Kosobokov E.A. Summary

The aim of the research was to compare morphological and histological parameters in the lung tissue of experimental animals infected with Mycobacterium scrofulaceum using a specific immunomodulator KIM-M2.

Histological examination revealed that in animals of the 1st group, the alveolar structure was preserved, in the alveolocytes the nuclei were clearly visible without visible changes. The walls of the terminal bronchioles are tense, the villi are regular in shape and do not decay. A moderate proliferation of connective tissue was noted around the large bronchi.

Histological examination revealed that in animals of the 2nd group, closer to the periphery of the organ, extensive emphysema is noted, the walls of the alveoli are thinned, deformed, disintegrate, the nuclei are poorly distinguishable in alveolocytes, and undergo karyopyknosis. Around the large bronchi revealed abundant growth of connective tissue and extensive accumulations of lymphoid cells.

The data obtained during the experiment confirm that the immunomodulator has a pronounced immunomodulatory effect, since in the group of animals using the specific immunomodulator KIM-M2 no morphological and histological changes in lung tissues were detected, and in animals of the 2nd group infected with Mycobacterium scrofulaceum, intensive development of pathological process in the lung.

Список литературы Действие иммуномодулятора на легочную ткань при микобактериозе

- Асрутдинова, Р. А. Сравнительная эффективность иммунотропных препаратов / Р. А. Асрутдинова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2010. - Т. 202. - С. 12-16. EDN: MVGKGT

- Власенко, В. С. Получение специфических антиген-полимерных комплексов и оценка их иммунобиологических свойств / В. С. Власенко, А. Н. Новиков, М. А. Бажин, Е. А. Кособоков // Монография. Омск: Издательство ИП Макшеевой Е.А. - 2022. - 196 с. EDN: DGECKH

- Дудоладова, Т. С. Сравнительная характеристика патоморфологических изменений у лабораторных животных, вызванных атипичными микобактериями / Т. С. Дудоладова, Е. А. Кособоков //Современные тенденции научного обеспечения в развитии АПК: сборникматериалов научно-практической (очно-заочной) конференции с международным участием. - Омск: Издательство ИП Макшеевой Е.А. - 2017. - С. 60-64. EDN: ZSCOVJ

- Иванова, З. А. Туберкулез легких и хронические болезни органов дыхания / З. А. Иванова, В. А. Кошечкин, И. Ю. Якушева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. - 2004. - Москва - № 2. - С. 114-116. EDN: IMQLLB

- Кособоков, Е. А. Влияние Mycobacteria bovis на легкие у морских свинок / Е. А. Кособоков, Т. С. Дудоладова, П. В. Аржаков // Состояние и перспективы научного обеспечения АПК Сибири:сборникматериаловнаучно-практической конференции, посвященной 190-летию опытного дела в Сибири, 100-летию сельскохозяйственной науки в Омском Прииртышье и 85-летию образования Сибирского НИИ сельского хозяйства.- Омск: Издательство ИП Макшеевой Е.А. - 2018. - С. 295-299.

- Макаев, Х. Н. Иммуномодулирующие средства при вакцинации животных против инфекционных болезней / Х. Н. Макаев, Д. А. Хузин, А. Г. Андреева, Э. Г. Зиатдинов, Р. А. Асрутдинова // Ветеринарный врач. - 2007. - № 5. - С. 23-25. EDN: JWAXUP