Декор костяных изделий бохайских памятников юга Дальнего Востока России

Автор: Галютин Е.С.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщаются сведения об имеющихся на сегодняшний день декорированных костяных изделиях из памятников юга Дальнего Востока России, относящихся ко времени существования государства Бохай (698–926 гг.). Автор предлагает вариант систематизации известных образцов декора на изделиях из кости в соответствии с его морфологией, последовательно анализируя такие типы композиции, как ритмическая, смысловая и смысловая, дополненная ритмом. В каждом случае декор анализируется в тесной связи с функцией артефакта, на который он нанесен, и техникой его выполнения.

Государство Бохай, костяные изделия, декор, композиция, знак, код

Короткий адрес: https://sciup.org/170209473

IDR: 170209473 | УДК: 903.01 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/29-41

Текст научной статьи Декор костяных изделий бохайских памятников юга Дальнего Востока России

Декорированные археологические изделия всегда являются вызовом для исследователей, что зачастую обусловлено отсутствием каких-либо однозначных трактовок нанесенного изображения. Интерпретация может облегчаться наличием письменных свидетельств или сопроводительных надписей (если речь идет о древних культурах с развитой письменностью и хорошей сохраннотью материала, например, о Древнем Китае) или же ситуацией, когда современная нам культура, хоть и в трансформированном виде, еще сохраняет внутреннюю связь символа и представлений о мире (этнографические материалы традиционных культур), или же когда источником вдохновения для создания изображения послужили связанные с религией сюжеты, получившие широкое распространение и хорошо изученные.

Декорированные костяные изделия, которые рассматриваются в данной статье, происходят из памятников государства Бохай (692–926 гг.) и его периферии, расположенных на территории Приморского края. При использовании данных артефактов в качестве археологического источника следует учитывать ряд обстоятельств: 1) декорированные находки в целом немногочисленны и составляют около 8% от общего числа найденных изделий из кости, возможно, в т.ч. из-за плохой сохранности этого органического материала в бо-хайских памятниках (кислые влажные почвы Приморья быстро разрушают кость); 2) большинство обнаруженных костяных изделий использовались в производственной деятельности и не орнаментировались; 3) многие изделия фрагментированы, из-за чего часть декора утеряна; 4) декор на костяных изделиях в целом малоизучен.

Раскопки бохайских памятников на территории России ведутся уже около 70 лет [20], а систематически - начиная с 1970-х гг. Существенный вклад в их изучение внесли Э.В. Шавкунов, В.И. Болдин, Е.И. Гельман, Ю.Г. Никитин, Н.А. Клюев, Е.В. Асташенкова и др. [11]. При исследовании городищ, поселений, могильников и буддийских храмов получен многочисленный и разнообразный археологический материал, включая артефакты из кости и рога, в т.ч. декорированные. Изучением орнамента на бохайских костяных изделиях занимались Э.В. Шавкунов [19; 20; 21; 22], Е.В. Асташенкова [1], В.И. Болдин и Н.В. Лещенко [4]. Так, Э.В. Шавкунов, обладая энциклопедическим умом и вниманием к деталям, дал интерпретацию декора большинства доступных ему костяных изделий (как он отмечает - не без помощи коллег), выделив особые черты, присущие бохайскому декору на костяных изделиях [19; 20]. Однако исследователь не ставил перед собой задачу анализа декора с целью его систематизации по каким-либо критериям, и обращался к декорированным костяным изделиям, чтобы охарактеризовать декоративно-прикладное искусство бохайцев в целом [20, с. 175-180].

В.И. Болдин и Н.В. Лещенко впервые систематизировали бохайские костяные и роговые изделия и выделили основные категории артефактов [4]. Однако анализ декора авторы не предложили, ограничившись публикацией изображений типичных костяных артефактов, включая декорированные.

Е.В. Асташенкова использовала в своей статье иной подход к изучению бохайских костяных из делий, определив специфику и основные методы исследования данного материала [1]. Исследователь, во-первых, рассматривала декор в связке с функциональным назначением предмета, во-вторых, искала аналогии не только среди костяных изделий, но также обращалась к анализу других декорированных материалов (керамика), в-третьих, осознавая ограниченность источников и их неоднозначность даже в функциональном назначении, предложила несколько вариантов интерпретации, среди которых выделила наиболее предпочтительные [1, с. 13-15].

Несмотря на существенный вклад в разработку методики анализа декорированного материала у бохайцев, внимание Е.В. Асташенковой в упомянутом исследовании было направлено только на один предмет - орнаментированный альчик из поселения Чернятино-2, остальные костяные изделия с декором были рассмотрены лишь частично.

Учитывая, что за последние 30 лет были проведены масштабные раскопки на ранее практически неизученных бохайских памятниках на территории России, в ходе них был получен новый материал, в т.ч. декорированные изделия из кости, требующие введения в научный оборот и интерпретации. Цель данной статьи - обобщение и систематизация сведений обо всех имеющихся к настоящему моменту декорированных костяных изделиях бохайских памятников на территории России.

На археологических памятниках юга Дальнего Востока России, относящихся к периоду существования государства Бохай, обнаружено 295 костяных изделия, из них 26 - декорированные. Они обнаружены на городищах Горбатка (2 экз.) (раскопки Е.И. Гельман в 1997, 2000–2005 гг. [6]), Ма-рьяновское (4 экз.) (раскопки Э.В. Шавкунова в 1971, 1993 гг.) [20; 22], Николаевское-II (11 экз.) (раскопки В.И. Болдина в 1975-1977 гг. [3]), Кокшаровка-1 (1 экз.) (раскопки Н.А. Клюева в 2008-2014 гг. [7]), поселении Константиновское-1 (3 экз.) (раскопки В.И. Болдина в 1987-1988, 19911992 гг. [4]), поселении Абрикосовское (1 экз.) (раскопки Е.И. Гельман в 2007–2008 гг. (Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 610)) и Черня-тино-2 (4 экз.) (раскопки Ю.Г. Никитина в 2001 и 2007 гг. [15]).

Для анализа данного материала были использованы методы систематизации и визуального анализа (в т.ч. под микроскопом Цейс C-300 с увеличением до 50 крат).

Теоретические основания характеристики декора

В основе предложенной нами систематизации (табл. 1) лежит схема, разработанная для решения археологических задач Ю.Л. Щаповой [23]. Она включает характеристику морфологии декора предмета, технологии нанесения декора и обозначение самого предмета с определением его функции. Для обозначения технологии нанесения декора на изделии использованы определения С.В. Иванова [10]. В качестве основы анализа и классификации декора на изделиях из кости в данной статье использованы теоретические разработки Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер [12].

Таблица 1

|

Морфология деко |

ра |

Техника /вид резьбы |

Предмет |

Кол-во |

|

|

Композиция |

Код |

Знак |

|||

|

Ритмическая |

Геометрический |

Круг с точкой |

Циркульная |

Пластина-накладка |

5 |

|

Подвеска |

1 |

||||

|

Круг, включенный в круг |

Циркульная |

Пластина-накладка |

4 |

||

|

Круг из наколов, «антиподальные линии» |

Линейная + накол |

Ременная накладка |

1 |

||

|

«Дуга» |

Линейная |

Псалия |

1 |

||

|

Линии, зигзаг |

Линейная + выемчатая |

Пластина |

1 |

||

|

Параллельные вертикальные линии |

Линейная |

2 |

|||

|

– |

«Разделительная фигура» |

Линейная |

Альчик |

1 |

|

|

Итого |

16 |

||||

|

Смысловая |

Герпетоморфный |

«Дракон» |

Многогранная выемчатая + линейная |

Подвеска-амулет |

1 |

|

«Ящерица» |

1 |

||||

|

«Черепаха» |

1 |

||||

|

Геометрический |

Круг, форма куба |

Многогранная выемчатая |

Игральная кость |

1 |

|

|

Итого |

4 |

||||

|

Смысловая, дополненная ритмом |

Антропоморфный (?) / зооморфный (?) |

«Нога» (?), круг, включенный в круг |

Линейная + циркульный |

Пластина-накладка |

1 |

|

Орнитоморфный |

«Птица», «разделительная фигура» |

Линейная |

1 |

||

|

Растительный |

«Цветок» (?), «разделительная фигура» |

Линейная |

1 |

||

|

«Цветок» (?) |

Выемчатая |

1 |

|||

|

Ихтиоморфный |

«Рыба», «разделительная фигура» |

Линейная |

1 |

||

|

– |

«Разделительная фигура» |

Линейная |

Заготовка пластины |

1 |

|

|

Итого |

6 |

||||

Сводная информация о декоре костяных изделий бохайских памятников на территории Приморского края

Такие основополагающие для изучаемой темы определения, как декор, орнамент, знак, композиция и код, употребляются в нашей работе в значениях, предложенных авторами. Так, декор понимается как целое, как система знаков, нанесенных на вещь [12, с. 7, 21]. Термин «орнамент» в неко- торых случаях можно употреблять как эквивалент термина «декор» (как это делает, например, С.В. Иванов [10]). Однако, следуя рассуждениям Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер, орнамент – это в основном ритмически упорядоченный узор с соблюдением симметрии, т.е. нечто обладающее оп- ределенными характерными чертами, но по полноте охвата содержания, нанесенного на вещь, уступающее декору [12, с. 7, 19–21, 39, 42]. Ясность в эту иерархию вносят определения понятий «знак» (минимальная смысловая единица того, что нанесено на материал) [12, с. 7, 23] и «композиция» (то, как эти знаки организованы) [12, c. 7, 39, 40]. В таком случае, если придерживаться терминологии Ю.Г. Кокориной и Ю.А. Лихтер, орнамент – это только один из типов композиции, определяемой как ритмическая, в основе которого лежит синтактика (принцип соединения знаков) [12, с. 39, 42]. Второй тип композиции – смысловой – зачастую содержит сюжет или изображает сценку, пейзаж, натюрморт, персон, но может быть дополнен ритмом, повторяемостью знаков; в основе данного типа лежит семантика (смысл) [12, с. 39]. Код – это «система выражения понятий, при которой они отождествляются с определенной системой знаков» [12, с. 7, 29]. С.В. Иванов вместо термина «код» использовал термин «мотив», выделяя зооморфный, растительный, геометрический [12, с. 344]. Таким образом, выстраивая понятийную иерархию, мы видим, что в основе анализа лежит понятие декора как системы, состоящей из единиц-знаков. Их сочетания образуют композиции, а если они включены в определенную систему знаков, то образуют код.

Поскольку орнаментированные костяные изделия представляют собой образцы декоративноприкладного искусства, то орнамент, функцию изделий и материал, из которого они изготовлены, продуктивнее рассматривать вместе. Материал определенно накладывает отпечаток на композицию, поэтому каждый тип композиции декора рассматривался в соответствие с тремя функциональными группами, в которых они встречались: пластины-накладки, подвески, игральные принадлежности.

Декорированные костяные пластины-накладки служили частью поясного набора и фиксировались на ткани или ремне при помощи небольших гвоздиков; некоторые, предположительно, могли крепиться к рукояти. Исходя из того, что одна из сторон пластины декорирована, а обратная зачастую имеет необработанную грубую губчатую структуру, можно заключить, что для данных изделий имелось четкое разграничение на лицевую и тыльную стороны.

Подвески из бохайских памятников на территории России представлены двумя группами: с герпетоморфным и геометрическим кодами. Данные изделия могли иметь разное назначение: аму- лет, часть шаманского костюма, держатель для кресала, псалии, кочедык. Благодаря небольшим размерам и наличию отверстий для фиксации данные изделия было удобно носить с собой, привязывая к поясу или костюму.

Об альчиках среди археологов, исследовавших бохайские памятники, сложилось представление как об игровом атрибуте [1; 2; 4; 20], а уже затем – как о ритуальном предмете [1]. По этой причине альчик, как и игральная кость, рассматриваются здесь в таком же качестве. Эти изделия могли использоваться и в ритуальных целях, например, в качестве погребального инвентаря. Однако рассматриваемые артефакты обнаружены на поселенческих памятниках.

Ритмическая композиция

В основу ритмической композиции положена синтактика, где первостепенно сочетание знаков и их организация в декоре, а не указание на образ, передачу смысла [12, с. 39, 42]. Для данного типа композиции характерен геометрический код и такие виды сочетаний, как орнамент и псевдоорнамент, разница между которыми заключается в приверженности первого к симметрии и в ее нарушении вторым [10, с. 208–209; 12, c. 43]. Еще одним важным видом ритмической композиции является рамка, задача которой состоит в том, чтобы «отделить включенную в нее композицию от остального пространства вещи или других композиций» [12, с. 43].

Для бохайских пластин-накладок и подвесок характерен геометрический код, основным знаком которого является окружность с наколом в центре. Каждая окружность выполнена аккуратно и имеет схожий диаметр (3–5 мм), что говорит об использовании специального инструмента – циркульного резца. В дальнейшем для обозначения ритмической композиции декора, в основе которой лежит знак круга с точкой в различных сочетаниях с сохранением симметрии между знаками и сочетаниями, будет использоваться принятое в научной литературе определение «циркульный орнамент» [6; 10; 14; 20]. В случае, когда в декоре будет присутствовать рамка, будет применяться термин «циркульный орнамент с рамкой».

Особенностью циркульного орнамента (с рамкой и без) у бохайцев является привязка знака круга к числам (три, четыре, пять) и разнообразие его сочетаний: круг с точкой; круг с точкой, включенный в круг; круг из точек. Иногда эти фигуры могут быть заключены рамку.

Зачастую на изделиях изображаются круги с точкой, которые сочетаются между собой путем соединения (размещаются рядом) [12, с. 38]. На городище Николаевское-II обнаружен обломок пластины, где имеется соединение кругов с точкой в «ромб» с пятью знаками (Рис. 1: 7). Возможно, подобный декор присутствовал и на костяной пластине из гоодища Горбатка, но ввиду фрагментарности изделия не ясно, каким изначально было общее количество знаков (сохранилось два) (Рис. 1: 2). На городище Кокшаровка-1 найден фрагмент пластины-накладки с тремя знаками круга с точкой, соединенными в «пирамиду» (Рис. 1: 1) [7, с. 192].

Также на бохайских костяных изделиях с циркульным орнаментом встречается комбинация знаков, когда один круг с центром-точкой включен в другой и образует двойной круг. Такая ритмическая композиция встречается на костяных накладках из городища Николаевское-II (3 экз.) (Рис. 1: 3, 4, 5). В двух случаях двойной круг, повторяясь трижды, образует «пирамиду», которая заключена в рамку прямоугольной формы (Рис. 1: 3, 4). На пластине размещено несколько таких рамок, отделенных друг от друга неорнаментиро-ванными вертикальными линиями. В данном случае мы имеем дело с включением знака в знак с последующим их соединением в «пирамиду» и образованием самостоятельной композиции через ее отсечение рамкой. Так образуется композиция, состоящая из отдельных композиций, при сохранении симметрии и повторяемости – циркульный орнамент с рамкой.

Сочетание знаков «круг, включенный в круг» также встречается на фрагменте пластины из поселения Чернятино-2 [16]. На указанном изделии их два, и они расположены диагонально относительно друг друга.

Рис. 1. Декорированные пластины-накладки:

1 – Кокшаровка-1; 2 – Горбатка; 3, 4, 5, 7 – Николаевское-II; 6 – Константиновское-1

На городище Николаевское-II обнаружена всего одна подвеска с циркульным орнаментом (Рис. 2: 1) [17], на которой круги с точкой расположены с двух сторон: с одной стороны – 17, с другой – 6. В изделии просверлены 4 сквозные отверстия, через которые мог продеваться шнурок.

В отношении происхождения циркульного орнамента на костяных изделиях бохайцев есть всего одна версия, принадлежащая Э.В. Шавкунову [18]. Он полагал, что этот орнамент был привнесен в бо-хайское декоративно-прикладное искусство сог-дийцами, которые были активными участниками торговли по Великому шелковому пути, имея не только экономическое, но и культурное влияние на народы Центральной Азии (например, тюрков).

О наличии культурных и торговых связей между бохайцами и согдийцами, по мнению Э.В. Шавку-нова, свидетельствовали находки обломков керамических сосудов со знаком круга из Новогордеевского поселения, которое исследователь определил как «посад, вынесенный за пределы расположенного рядом на Круглой сопке городища», в котором проживали и вели торговлю «выходцы из Средней Азии» [21, c. 101, 102, 104]. Однако принадлежность Новогордеевского поселения к государству Бохай была пересмотрена в работе Е.И. Гельман [4], где «согдийский» материал был отнесен к покровской культуре. Это не исключает присутствия бохайцев на территории данного поселения, т.к. рядом расположен многослойный памятник Ново- гордеевское городище с бохайским слоем, однако но из-за сильного разрушения в результате мелио-установить связь городища и поселения невозмож- рационных работ [5].

Рис. 2. Декорированные подвески из городища Николаевское-II

Вопрос о происхождении и семантике циркульного орнамента у бохайцев снова стал актуален в связи с получением новых материалов из бо-хайских памятников на территории Приморского края. Костяные пластины с циркульным орнаментом (с рамкой и без) обнаружены на городищах Горбатка и Кокшаровка-1, поселении Чернятино-2.

Что касается интерпретации самого знака круга как основы декора рассматриваемых изделий, можно предложить несколько версий. Во-первых, круг и его сочетания могут рассматриваться как часть буддийской символики - мандалы (одно из значений этого слова в санскрите – круг). Изображения мандалы могли использоваться «в качестве объектов или опоры для медитации, ритуалов и посвящений» [15, с. 93] и зачастую создавались как одноразовые с использованием таких материалов, как бумага, песок, земля [15, с. 94]. Основное развитие мандалы получили в Тибете, однако практика их изображения известна и в Центральной Азии. Хотя круг и составляет одну из основ изображения мандалы, но ее обязательным элементом также является квадрат, ориентированный по сторонам света. Ранее при описании бохайских костяных пластин со знаком круга отмечалось, что круги соединены так, что образуют углы ромба, в центре которого иногда размещается пятый круг. Однако «классические» мандалы композиционно намного сложнее, и такое их упрощенное воспроизведение нарушает основы практики их изображения в буддизме [18]. Тем не менее, такое изображение, возможно, считалось допустимым в рамках бохайской версии буддизма. Во-вторых, знак в виде круга можно рассматривать как универсальный, например, сим- волизирующий солнце [7; 10; 12]. Судя по тому, что изображение круга известно уже в материалах памятников эпохи палеолита, встречается на обширных территориях и у различных народов, данный знак имеет конвергентное происхождение [3; 7; 12; 13].

К ритмической композиции и геометрическому коду также можно отнести декор на пластине из поселения Константиновское-1 (Рис. 1: 6) [17]. Изделие сохранилось частично. Основными знаками декора выступают параллельные горизонтальные линии, которые заполняют пространство пластины. В предполагаемом центре пластины помещена рамка с двумя вертикально расположенными знаками зигзага, разделенными перемычкой.

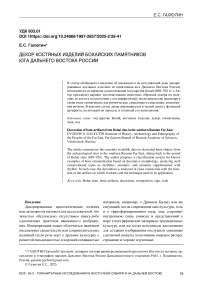

Ременная накладка с городища Николаев-ское-II (Рис. 3) выполнена в форме прямоугольника с одним заостренным концом. На лицевой поверхности изделия прорезан декор в виде Х-об-разных непересекающихся линий, образующих в центре две ромбовидные фигуры, в которые помещены круги из наколов-точек. На этом же памятнике найдена псалия в форме цилиндра, она украшена аналогичной композицией и кодом (Рис. 2: 2) [17]. Декор изделия образован знаками в виде противолежащих дуг, ограниченных с двух сторон прямыми линиями.

На поселении Чернятино-2 обнаружены две накладки прямоугольной формы [16] с декором в виде вертикальных, параллельно расположенных линий. На одной из пластин сочетание линий отсекается рамкой, образуя сегмент, подобно тому как это выполнено на пластине из поселения Кон-стантиновское-1.

Рис. 3. Декорированная ременная накладка из городища Николаевское-II

Таким образом, на бохайских костяных изделиях, обнаруженных на памятниках юга Дальнего Востока России, самым распространенным знаком в декоре с ритмической композицией был круг с точкой в центре, повторяющийся в различных сочетаниях и создающий ритм и симметрию, присущую орнаменту, который получил в литературе название циркульного [8; 10; 14; 20] и отнесен к геометрическому коду. Как уже отмечалось выше, знак круга имеет конвергентное происхождение и широко распространен, однако в бохай-ском декоре с циркульным орнаментом у него прослеживается ряд особенностей. Круги соединяются в сочетания по три, четыре или пять с соблюдением их ориентированности относительно друг друга, причем от количества знаков зависит способ их группировки («ромб», «пирамида»).

Указанные сочетания располагаются по всей поверхности изделия равномерно. На некоторых пластинах сочетания комбинируются, а включенные знаки могут образовывать новые соединения. Возможно сочетание двух видов ритмической композиции на одном изделии, например, «орнамент + рамка».

Смысловая композиция

Смысловой тип композиции представляет собой сочетание конкретных легкоузнаваемых знаков, отражающих определенное содержание изображения. Изделия, декор которых организован в соответствии с данным типом композиции, имеют определенное функциональное значение, напрямую зависящее от изображенных на них знаков.

Изделия, в декоре которых прослеживается смысловая композиция с герпетоморфным кодом, представлены подвесками в виде «дракона» из Марьяновского городища, «ящерицы» и «черепахи» из поселения Константиновское-1. В отношении изделия с изображением «дракона» (Рис. 4: 1) Э.В. Шавкунов высказал предположение, что это держатель от кресала, принадлежавшего шаману, который использовал именно этот орнамент, указывая на связь функции (высечение огня) и образа огнедышащего существа («дракон дарует пламя») [19, с. 73].

Рис. 4. Декорированные подвески:

1 - Марьяновское; 2, 3 - Контантиновское-1

Из поселения Константиновское-1 происходит изделие в виде «ящерицы» (Рис. 4: 2) [17]. Оно имеет веретеновидную форму, где нижняя часть -продолговатая с насечками, а в верхней есть округлое отверстие для продевания шнура. Выпуклая поверхность «тулова» покрыта резным орнаментом в виде косой сетки, состоящей из 21 пол- ной ромбической секции и 15 незавершенных, расположенных по краям «тулова», что создает естественный переход к «брюшку». В 9 секциях просверлены углубления-точки: 5 слева и 4 справа (относительно отверстия для шнурка). С обратной стороны изделия имеется углубление под большой палец руки. Это обстоятельство, а также за- зубренность «хвоста» и его форма (полукруглая в сечении) указывают на то, что данное изделие могло применяться как инструмент для плетения и развязывания узлов по типу кочедыка. Э.В. Шав- кунов высказывал версии, что это декорированная проколка [20, с. 178], упор для палочки лучкового огнива [22, с. 71] или же амулет роженицы (судя по этнографическим материалам) [22, с. 72].

На Константиновском-1 также обнаружена плоская костяная подвеска с закругленными краями в виде «черепахи» [20, с. 176; 22] (Рис. 4: 3). На сходство с этим земноводным указывают округлая форма «тулова» с выделенной «головой», в которой просверлено отверстие для продевания шнура. Лицевая поверхность покрыта сетчатым орнаментом, стилизованно изображающим панцирь. Обратная сторона изделия заштрихована параллельными горизонтальными линиями, видимо, обозначающими «брюшко». Несмотря на то, что зачастую образ черепахи ассоциируется с мудростью и долголетием, Э.В. Шавкунов, ссылаясь на этнографические источники, указывал на болезнетворную природу этого земноводного [22, с. 72], поэтому данное изделие могло выполнять функцию амулета-оберега от болезней.

К изделиям со смысловой композицией можно отнести игральную кость в виде кубика из Абри-косовского поселения (Рис. 5) [17]. Знак круга, высверленный на гранях в количестве от 1 до 6, напрямую связан с назначением и смыслом изделия - выдавать очки в процессе игры.

Рис. 5. Декорированная игральная кость из Абрикосовского поселения

Таким образом, рассмотренные бохайские изделия с декором, в основе которого лежит смысловая композиция, представлены подвесками (амулетами-оберегами, держателем для кресала) и игральной костью. Характерная особенность данной категории изделий состоит в том, что в одном случае сама форма предмета выступает в качестве знака, основополагающего для определения кода, а остальные знаки и их сочетания лишь уточняют это (как в случае с «черепахой» или «ящерицей»).

В других случаях сочетание нанесенных знаков вкупе с утилитарной функцией изделия указывает на конкретный образ («дракон»).

Смысловая композиция, дополненная ритмом

Так как некоторые изделия сочетают в себе композиционные черты ритмического и смыслового типов, выделяют такой подтип композиции, как дополненная ритмом смысловая композиция. В основе декора здесь лежит смысл, образ, код, в то время как, например, орнамент и прочие виды ритмической композиции имеют второстепенное значение [12, с. 42].

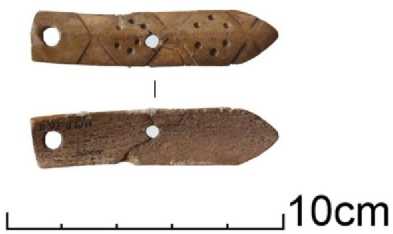

Для декорированных бохайских пластин-накладок со смысловым типом композиции, дополненным ритмом, характерны три вида кода -орнитоморфный, растительный, ихтиоморфный. В основе каждого есть смыслообразующий знак, вокруг которого выстраивается ритмическая композиция. В случае с растительным кодом таким знаком выступает «древо», например, на пластинах-накладках из городищ Марьяновское и Нико-лаевское-II (Рис. 6). Для орнитоморфного кода, пример которого представлен на пластине-накладке с Марьяновского городища, смыслообразующий знак - «птица». Далее эти знаки обрамляются дополнительными ритмическими знаками и композициями. В обоих кодах хорошо прослеживается стремление к симметрии, повторяемости знаков и композиций или наличие рамки. Так, на пластине-накладке из Марьяновского городища (Рис. 6: 1) условный центр обозначен симметрично расположенными фигурами подтреугольной формы, рассеченными надвое вертикальной линией, которая в то же время обозначает высоту композиции, заключенной в рамку.

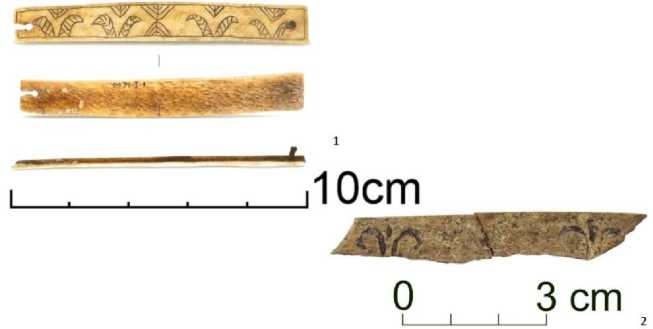

Судя по незаконченной пластине из городища Николаевское-II (Рис. 7) [17], можно утверждать, что данное обозначение условного центра, как и рамка, в которую вписывались смыслообразующие знаки композиции, изображались мастером первыми. В свое время Э.В. Шавкунов даже предложил использовать данный знак как обозначающий «бохайское происхождение» [20, c. 175]. Л.Н. Гусева интерпретировала аналогичное изображение, выполненное на керамике, как шаманское родовое древо, отражающее два мира [9, с. 130]. Данная «разделительная фигура» имеется и на декорированном альчике из Чернятино-2 [1, c. 13], и Е.В. Асташенкова, наряду с другими версиями, высказала предположение, что орнамент на изделии мог быть связан с календарным циклом [1, c. 14]. Однако определить код указанного знака или сочетания знаков невозможно. Такая же фигура, по-видимому, имеется на законченной

(судя по наличию отверстий для крепления и смысловой композиции) костяной пластине с предположительно ихтиоморфным кодом из городища Николаевское-IIl1 (Рис. 8) [17].

Рис. 6. Декорированные пластины-накладки:

1 - Марьяновское; 2 - Горбатка

Рис. 7. Заготовка пластины-накладки из городища Николаевское-II

Рис. 8. Декорированная пластина-накладка из городища Николаевское-II

Необходимо обратить внимание на значение рамки на некоторых из рассматриваемых пластин. Ранее отмечалось, что функция данного вида ритмической композиции состоит в том, чтобы отделять композицию от остального пространства или композиции друг от друга. Учитывая, что рамка на рассматриваемых изделиях расположена по краю всей пластины, в данном случае ее функция состоит в том, чтобы обозначить контур изделия и подчеркнуть контраст с поверхностью, на которую он крепилось.

Костяная пластина-накладка с орнитоморф-ным кодом из Марьяновского городища (Рис. 9) имеет прямоугольную форму. Знака разделения декора на две симметричные половины здесь нет, однако, следуя логике нанесения изображения на поверхность, за условную середину можно принять центральную смысловую композицию знаков «пара птиц с растительно-геометрическим мотивом» между ними [20, с. 176], а сам растительно-геометрический мотив между «птицами» - за обозначение центра всего декора. Другие пары располагались по сторонам от условного центра, однако нельзя сказать, что на равноудаленном расстоянии. Несмотря на то, что левый край пластины обломан, хорошо видно, что почти полностью присутствует пятая «птица», а линия рамки продолжается дальше. Это позволяет нам утверждать (учитывая, какое пространство занимает одна полная смысловая композиция «пара птиц с растительно-геометрическим мотивом»), что изначально на изделии было изображено три такие композиции, а левую часть декора на пластине завершал край рамки.

Рис. 9. Декорированная пластина-накладка из Марьяновского городища

Другая костяная пластина-накладка из Марья-новского городища с растительным кодом (Рис. 6: 1) [17] также имеет подпрямоугольную форму. Что касается орнамента на этом изделии, то Э.В. Шав-кунов интерпретировал его как изображение «змей, высунувших голову из земляных нор» [20, с. 176]. Однако при детальном рассмотрении и сравнении с другими пластинами возникло предположение, что это все же не «змеи». Во-первых, деталь, похожая на «язык змеи», имеется только у одной «головы». У других «голов» такая деталь отсутствует, а на всем изделии имеются следы повторной прорезки некоторых линий, из-за чего они расслаиваются. Во-вторых, прочерченные линии на тулове «змей» имеют в основном V-образный вид, иногда это просто косые линии, они могут пересекаться, образуя квадрат или треугольник. На тулове одной «змеи» есть только одна вертикальная линия, отсутствующая у других фигур. Из-за такого разнообразия обозначений представляется сомнительным интерпретировать их как изображение чешуйчатой кожи «змеи». Можно было бы предположить, что данное изделие не было закончено мастером и декор не завершен, однако наличие гвоздика для крепления скорее свидетельствует о его полной готовности. Соответственно, никаких доработок орнамента уже не предполагалось, иначе гвоздик создавал бы риск сломать край изделия, что фактически и произошло с одним из них в процессе его археологиза-ции. Кроме того, на костяных подвесках в форме «черепахи» и «ящерицы» из поселения Констан-тиновское-I и держателе для кресала в виде «дракона» из Марьяновского городища «чешуйчатая кожа» передана иначе - линиями, переплетенными в виде «косой сетки» (Рис. 4) [17]. Наконец, один из знаков композиции в виде «треугольника» Э.В. Шавкуновым был практически выпущен из рассмотрения. На наш взгляд, такой подход игнорирует логику композиции. Необходимо обратить внимание на то, что обе костяные пластины-накладки из Марьяновского городища обнаружены в одном жилище и имеют ряд стилистических сходств (рамка, симметричное расположение знаков, линия). Для них характерны общий уровень технического исполнения в виде линейной резьбы с повторной прорезкой, незавершенность некоторых линий, отсутствие четкой прямой линии. Эти признаки указывают на то, что оба изделия, с большой долей вероятности, были изготовлены одним мастером-косторезом. Также в обоих случаях имеется общая логика сочетания знаков в композициях: 2 + 1, где 2 знака расположены по сторонам, а 1 - посередине. Таким образом, знаки композиций не могут быть рассмотрены по отдельности, как независимые друг от друга, но лишь в связке, подчиненной композиционной логике «2 + 1». Итак, «треугольник» на данной пластине является неотъемлемой частью композиции, которую мы предлагаем интерпретировать как стилизованное изображение растения, предположительно, цветка. Т.н. «змеи» представляют собой «листья», а «треугольник» - «стебли с бутонами» или «бутон». В пользу данного предположения могут быть приведены следующие доводы. Во-первых, растение, изображенное на пластине с «птицами» (Рис. 9.), состоит из стебля и пересекающих его двух V-образных отростков, направленных концами вверх, и напоминает «треугольник». Во-вторых, форму и заполнение фигур, ранее обозначенных как «змеи», можно интерпретировать и как форму и заполнение «листа». В-третьих, изображение на пластине из Марьяновского городища имеет сходство с изображение цветка на костяной пластине, обнаруженной на городище Горбатка (Рис. 6: 2), хотя последнее и выполнено в совершенно иной манере.

Отдельно стоит рассмотреть пластину-накладку из городища Николаевское-II (Рис. 1: 5). Здесь мы снова возвращаемся к знаку круга. В данном случае «круг, включенный в круг» является частью изображения. Назначение данного псевдоорнамента (именно этот термин здесь наиболее применим) состоит в заполнении пустот как внутри изображаемого «нечто», так и вдоль его «тела», при этом, насколько можно судить по фрагменту, такие круги соединены по пять, четыре и три. Несмотря на то, что на сохранившемся фрагменте доминирует изображение круга, композицию данного декора нельзя считать ритмической, поэтому он отнесен нами к смысловому типу композиции, дополненному ритмом, т.к. сочетание знаков, образующих орнамент, служит здесь дополнением к изображению чего-то, что мы не можем определить в силу фрагментированности изделия (угадываются лишь черты антропоморфного, зооморфного или предметного кода).

Таким образом, при анализе костяных пластин-накладок с орнитоморфным и растительным кодами с городищ Марьяновское, Николаевское-II, Горбатка2 были выявлены следующие особенности декора, имеющего смысловую композицию, дополненную ритмом: 1) данный подтип композиции выстраивается вокруг смыслообразующего знака, определяющего код; 2) при создании композиции в первую очередь наносятся ритмические знаки, а вписываются смысловые; 3) в целом сочетание знаков в композиции подчинено больше ритмике, чем семантике, что отражается в симметричности, повторяемости и наличии рамки с «разделительной фигурой» в декоре; 4) логика сочетания знаков подчинена правилу «2 + 1», задающему ритмику сочетаний знаков внутри декора.

Заключение

Ввиду того, что кость является очень удобным материалом для декорирования, декор встречается на различных бохайских изделиях: пластинах-накладках, подвесках различного назначения, игральных принадлежностях. Большую их часть следует отнести к предметам декоративно-культового назначения и лишь единичные экземпляры – к предметам, выполняющим утилитарные функции (например, предполагаемый кочедык).

В результате анализа 26 экземпляров декорированных костяных изделий в зависимости от типа композиции декора было выделено три группы: с ритмической, смысловой и дополненной ритмом смысловой композицией. Наряду с типом композиции по возможности был выделен код: геометрический, орнитоморфный, герпетоморф-ный и растительный. Циркульный орнамент (с рамкой и без) – сочетание ритмического типа композиции и геометрического кода со знаком круга – является наиболее распространенным. Особенно популярен, по видимости, он был у бохайцев, проживавших в районе реки Илистой Михайловского района, откуда и происходит большая часть декорированных изделий. Изделия с дополненной ритмом смысловой композицией декора представлены только пластинами- накладками. Для такого варианта декора характерноналичие смыслообразующего знака, включенного в ритмическую композицию, которая создается в первую очередь.

На данный момент ввиду немногочисленности декорированных изделий раскрыть смысл каждого знака не предоставляется возможным. В случае ритмической композиции декор выполнял в большей степени эстетическую функцию, хотя не исключено, что циркульный орнамент – в силу привязки к числам и особенностям локализации на изделии – имел бóльшую смысловую нагрузку. В свою очередь декор, имеющий смысловую композицию, уже нес определенную информацию на уровне функции–образа–знака, однако его семантическое и функциональное значение пока невозможно постичь полностью ввиду неполноты наших знаний о духовной культуре бохайцев. Дальнейшие раскопки на бохайских памятниках юга Дальнего Востока и новые археологические материалы, вероятно, помогут пролить свет на эстетические и мировоззренческие представления бо-хайцев, нашедших отражение в т.ч. и в декоре на костяных изделиях.