Декор на текстиле и орнамент на андроновской керамике: возможности реконструкции

Автор: Савенкова М.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Орнамент с косыми треугольниками, меандровидными фигурами и оттисками гребенчатого штампа на керамических сосудах андроновской культуры бронзового века некоторыми исследователями определяется как заимствованный в декоре, выполненном в техниках ткачества, вышивки и аппликации. В статье проведено сравнение андроновского орнамента с декором, созданным по текстильным технологиям. Для реконструкции процесса формирования геометрических композиций были составлены схемы текстильных переплетений, послужившие основой для изготовления текстильных образцов в технике ткачества на дощечках-кардах. Отмечено широкое распространение подобных инструментов, применявшихся для выработки древнейшего вида текстиля с перевитой основой начиная с эпохи раннего неолита. Описывается последовательность выполнения узоров с вертикально-горизонтальными, диагонально-горизонтальными и диагонально-ромбическими элементами. Предложены различные варианты экспериментальных схем, проведен выбор наиболее рациональных приемов изготовления узоров. Исследована зависимость рисунка от последовательности заправки цветных нитей в отверстия. Отмечено, что для выполнения сложных рисунков использовался прием вращения блоков дощечек в разных направлениях. Технологический эксперимент позволяет сделать предположение о связи между андроновским орнаментом и вытканным узором как первоисточником для создания геометрических мотивов на керамических сосудах.

Андроновские древности, орнаменты сосудов, декор текстиля

Короткий адрес: https://sciup.org/145145872

IDR: 145145872 | УДК: 903.08 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.043-051

Текст научной статьи Декор на текстиле и орнамент на андроновской керамике: возможности реконструкции

Орнамент на керамике представителей андронов-ской общности вызывает большой интерес как один из источников их материальной культуры. Принципам построения декора, особенностям структурной организации узоров посвящены исследования Е.Е. Кузьминой [1994] и Ю.И. Михайлова [1990], размещению

Археология, этнография и антропология Евразии Том 46, № 2, 2018 © Савенкова М.М., 2018

Сравнение андроновского орнамента на сосудах и декора на текстиле

Связь андроновского орнамента на керамике с плетеными и ткаными прототипами можно объяснить общностью принципов построения орнаментальных структур. Этот вывод не распространяется на технику аппликации, узор которой может иметь любую конфигурацию, не обусловленную технологией изготовления. В технике вышивки крестом и гладью по счету нитей также можно выполнить практически любой рисунок из гребенчатых элементов.

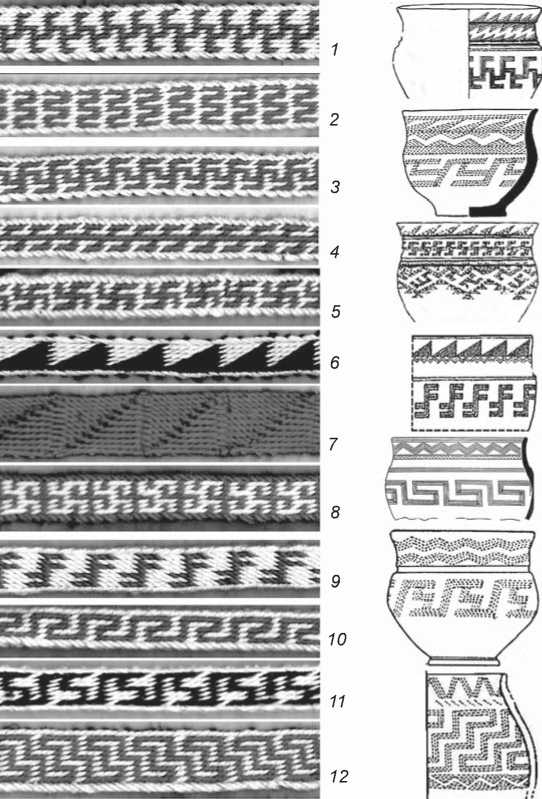

Сравнение орнамента на андроновских сосудах с ткаными узорами выявило их соответствие:

-

1) геометрические мотивы, составленные из горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов, являются типичным украшением тканей, в основе изготовления которых – переплетение вертикальных и горизонтальных нитей. Округлые элементы невозможно выткать, все они будут иметь более или менее геометризированные очертания. Все прямые линии андроновского орнамента расположены так же, как нити в структуре ткани;

-

2) особенность текстильного орнамента – равновесие фона и узора. Двутональность орнамента, неразличимость или тождество рисунка и фона на керамических сосудах позволяют предположить, что эти композиции создавались на основе текстильных образцов;

-

3) все части андроновских орнаментов взаимосвязаны, как нити в текстильном переплетении. Элементы орнамента и интервалы между ними должны либо быть одинаковыми (в техниках бранного ткачества), либо находиться в определенной зависимости (в технике ткачества на дощечках);

-

4) все орнаменты на тканях построены на основе приемов инверсии (лат. inversio – «перестановка, оборот»): мотив узора, расположенный на лицевой стороне изделия, на изнаночной становится фоном. Орнаментами, организованными таким образом, украшался народный текстиль, выполненный в техниках бранного ткачества, вышивки счетной гладью и аппликации;

-

5) мотивы некоторых орнаментов, выполненных гребенчатым штампом, имеют прямые аналоги в текстиле у родственных и не связанных родственными узами народов различных стран.

Указанные особенности андроновских орнаментов послужили основой для проведения технологического эксперимента. Сначала выявлялись схемы переплетения, а затем определялся инструментарий для воплощения узоров в текстиле. Несмотря на видовое разнообразие узорного ткачества, способов, позволяющих повторить орнаменты на керамике, немного.

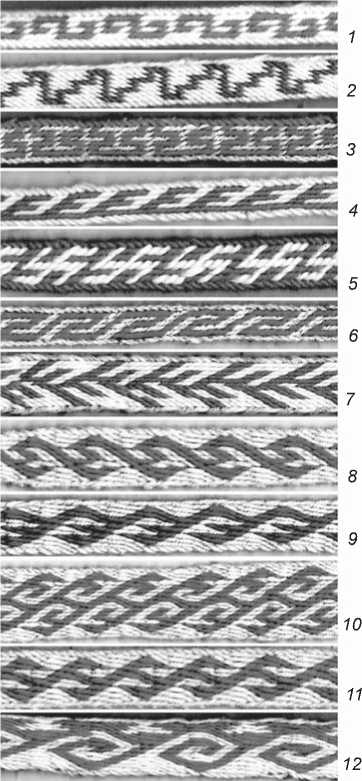

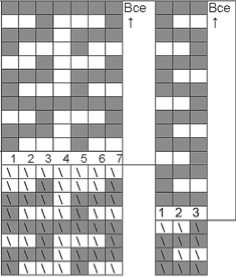

Техника бранного ткачества. Основана на прокидывании через всю ширину ткани узорной нити, которая периодически выходит на лицевую сторону изделия, создавая определенный орнамент. Очень длинные пробежки фона, характерные для андронов-ского узора, не отвечают данной технологии. Чтобы нити не висели на изнаночной стороне полотна, их через определенный интервал выводят на лицевую сторону. На тканых поясах в промежутках между мотивами орнамента нити образуют треугольные фигуры на лицевой стороне (рис. 1, 1). На андроновских сосудах ничего подобного не наблюдается, здесь отдельные мотивы разделяются большим пространством фона (рис. 1, 2).

В бранной технике невозможно повторить орнамент сосуда, поскольку он формируется в результате последовательного чередования лицевых и изна- ночных стежков. Чтобы цветная нить на изнаночной стороне не висела, протяжки ограничивают обычно перекрытием в 3–5 нитей, не больше.

Техника ткачества на дощечках. Наиболее вероятным прототипом узоров на керамике были орнаменты, выполненные в технике ткачества на дощечках. Она имеет разные названия: плетение на табличках, кардное ткачество, ткачество на кружках. В археологических коллекциях представлены пластинки – карды – из камня, дерева, кости, рога,

0 1 cм 5

6 0 1 cм

Рисунок Схема поворота дощечек орнамента

заправки

А - отверстия вверху

В - отверстия внизу

С-отверстия внизу D - отверстия вверху

\ \ \ \ \ Установка дощечек в S-образном положении

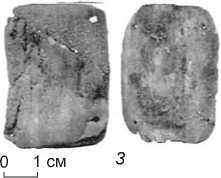

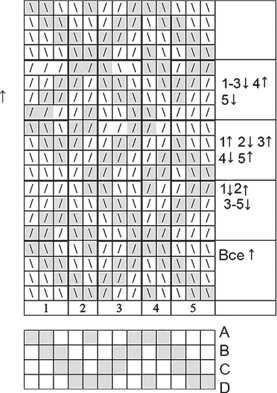

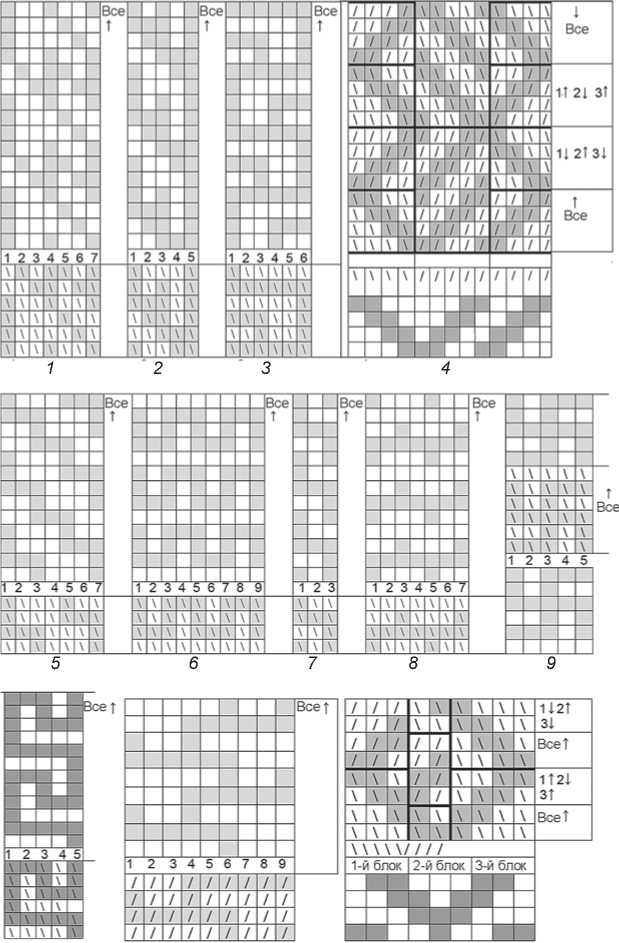

Рис. 1. Орнамент на поясе, выполненном в технике бранного ткачества ( 1 ), орнамент на сосуде из могильника Тасты-Бутак (Южный Урал) [Андроновская культура, 1966, табл. XXXIV, рис. 1] ( 2 ), приспособления для изготовления текстиля (дощечки) из скифского погребения V–IV вв. до н.э. у с. Булгаково (Украина) [Daragan, Gleba, Buravchuk, 2016, p. 59, fig. 6] ( 3 ), приспособление для изготовления сученого шнура с поселения Валентин Перешеек (Приморье) [Гарковик, 2006, с. 57, табл. 7, 4 ] ( 4 ), глиняные кружки с отверстиями с поселения Фефёлов Бор (Рязанская обл.) середины II – начала I тыс. до н.э. ( 5 ), дощечка вертлюг из Новгорода, X в. ( 6 ), схемы переплетения орнаментов: с вертикально-горизонтальными элементами для ткачества на дощечках с четырьмя отверстиями ( 7 ), с вертикально-горизонтальными элементами для ткачества на дощечках с шестью отверстиями ( 8 ), с диагонально-горизонтальными элементами для ткачества на дощечках с восемью отверстиями ( 9 ), с диагонально-ромбическими элементами для ткачества на дощечках с четырьмя отверстиями ( 10 ).

черепашьего панциря, слоновой кости, кожи, пергамента. В русской этнографии за этим инструментом закрепились названия «дощечки» и «кружки». Данные инструменты различаются не только по материалу, но и по размеру, форме, количеству и порядку имеющихся в них отверстий. В одном наборе могли использоваться дощечки с разным количеством отверстий – в зависимости от сложности создаваемых орнаментов. В скифском женском погребении V–IV вв. до н.э. на территории Южной Украины была обнаружена коробка с приспособлениями для ткачества [Daragan, Gleba, Buravchuk, 2016, p. 59], включавшими 19 деревянных прямоугольных дощечек с четырьмя отверстиями размерами 4,45 × 3,21; 3,99 × 2,28; 4,48 × 1,97 см (рис. 1, 3 ).

Технология работы на дощечках проста. Нити основы пропускаются сквозь отверстия в дощечках, после чего последние складываются, нити натягиваются и фиксируются. С каждым поворотом дощечек наверх поднимаются нити основы, находившиеся внизу, и создается пространство, называемое ткацким зевом, в которое прокидывается уточная нить. Нити основы, заправленные в одну дощечку, перевиваются друг с другом по мере вращения. Это спиральное переплетение является специфической чертой тканей, выработанных с использованием данного текстильного приспособления.

Дощечки – универсальный инструмент – возможно, были изобретены, как веретено и грузики, одновременно в разных географических зонах. Истоки этой техники находятся в древности. Ученый-ассириолог К.Ф. Леманн-Гаупт связывал появление тканья на дощечках в культуре Древнего Двуречья с созданием узорных поясов [1937, с. 45]. На рубеже IV–III тыс. до н.э. изготовленные здесь ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. Их делали в царских и храмовых мастерских, где трудились от нескольких сотен до нескольких тысяч ткачей. В халдейском г. Уре найдены записи о ткачах, датированные ок. 2 200 г. до н.э. Ширина полотнища ткани в это время определялась размером малого ручного горизонтального станка или большого вертикального. На горизонтальном станке ткали узкие ленты и перевязи [Очерки…, 1939]. Сохранилось свидетельство о том, что в больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки» [Дьяконов, 1990, с. 93]. Вероятно, речь идет о медных пластинках типа дощечек с отверстиями, т.к. только этот вид текстильного приспособления представлен большим количеством одинаковых деталей, от которых зависят ширина будущего изделия и сложность рисунка.

Текстиль с перевитой основой исследователи считают наиболее древним и архаичным. К эпохе раннего неолита (VII тыс. л. н.) отно сится найденная в пещере Чертовы Ворота (Приморье) циновка, кото- рая была выполнена в технике ткачества с перевитой основой из растительных волокон [Гарковик, 2006, с. 51, табл. 2, 2, 4, 5]. А.В. Гарковик выделяет среди неолитических находок с поселения Валентин Перешеек (Приморье) приспособление для сучения шнура из трех нитей, по форме близкое к крупному пряслицу (диаметр 6 см); у него одно отверстие расположено в центре и три – по периметру [Там же, с. 56, табл. 7, 4] (рис. 1, 4). Процесс соединения нескольких нитей в одну называется сучением. Эту технологию человек освоил одной из первых. Сученые нитки прочнее несученых.

В этнографических материалах Белоруссии имеются дощечки с пятью отверстиями, использовавшиеся при изготовлении шнуров. В центральное отверстие пропускалась толстая нить (или шнур), которая в работе не принимала участия. Она служила для придания прочности изделию: уток прокидывался попеременно то под ней, то над ней. В процессе ткачества центральная нить обвивалась нитями, заправленными в четыре отверстия по краям [Селiвончык, 2009, с. 24]. Костяная пластинка с пятью отверстиями для свивания веревок обнаружена также в слое X в. древнего Новгорода [Савенкова, 2012, с. 24, рис. 47] (рис. 1, 6 ).

Находки в виде кружков с двумя отверстиями, изготовленных из стенок сосудов, с поселения Фефёлов Бор (Рязанская обл.) середины II – начала I тыс. до н.э. атрибутированы как детали ткацкого станка [Фо-ломеев, Чернай, 1984, с. 49–50]. Диаметр изделий 2,5–4,5 см, отверстий 4–7 мм (рис. 1, 5 ). Б.А. Фоло-меев и И.Л. Чернай проводят параллель между глиняными кружками и этнографическими дощечками. Ткацкий станок мог состоять из нескольких кружков. В отверстия каждого кружка заправлялись нити, которые при вращении перевивались между собой. После очередного поворота нити, протянутые через все кружки, соединялись утком, образуя полотно.

Н.И. Лебедева считала, что на территории Европейской России ткачество на дощечках практиковалось с эпохи неолита. Оно предшествовало ткачеству понёв на станке. Ткачество на дощечках-вертлюгах с двумя отверстиями, как отмечает Н.И. Лебедева, было характерно для восточных славян [1956, с. 506, 523]. Обнаруженные в слоях XII–XIII вв. древнего Новгорода такие приспособления для ткачества, как костяные и деревянные пластинки квадратной и прямоугольной формы с двумя и четырьмя отверстиями использовались при изготовлении поясов [Савенкова, 2012].

Найденные в Скандинавских странах наиболее ранние материалы кардного ткачества отно сятся к бронзовому веку. В это время дощечки были частью вертикального ткацкого станка, служили для создания начальной кромки ткани; ее делали перед заправкой станка. Нити утка тесьмы, изготовленной на дощечках, выпускались с одной стороны изделия на длину, равную таковой готового полотна, одновременно являлись основой вертикального станка и натягивались с помощью грузиков. Кайма, сотканная на кардах-дощечках, – свидетельство ткачества на вертикальном станке. Л.Р. Кнудсен реконструировала технологию изготовления текстиля из захоронений в Веруккьо (Италия), датируемых 800–700 гг. до н.э. В погребениях были обнаружены большие красные полукруглые плащи с кромками, сплетенными на 36 дощечках. Одноцветные кромки с простым узором из фактурных треугольников были вплетены в ткань плаща после того, как было соткано основное саржевое полотно [Knudsen, 2012].

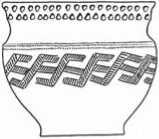

Следует отметить, что с амый распространенный андроновский орнамент из косых или равнобедренных треугольников на сосудах составлен из диагональных прерывистых линий, которые могли обозначать направление нитей при повороте дощечек в определенную сторону. Не исключено, что этот орнамент отражал фактуру ткани, а не цвет узора (рис. 2, 7 ).

Одним из примеров текстиля, выполненного с использованием большого количества дощечек, является тесьма, декорированная гребенчатыми и свасти-ческими мотивами, из кельтской могилы 530–520 гг. до н.э. в Хохдорфе (Южная Германия). Реконструкция полосы шириной 6 см была выполнена с использованием 98 дощечек [Stauffer, Knudsen, 2013]. С учетом сложности исполнения орнамента можно предположить, что технология прошла долгий путь развития, она была результатом коллективного творчества многих поколений.

Технологический эксперимент

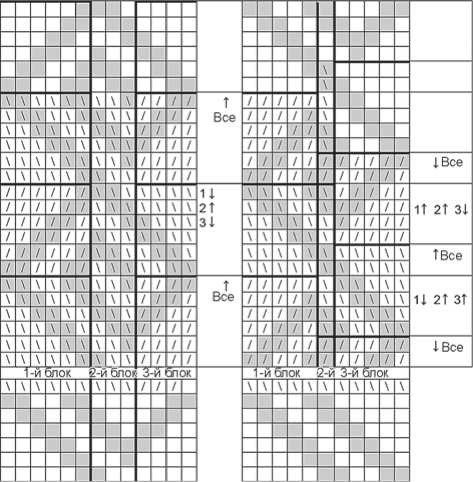

При реконструкции текстиля на основе андронов-ского орнамента (рис. 2, 13–19; 3, 13–18) автором был использован метод экспериментально-физического моделирования, в основу которого был положен структурный анализ. О.М. Рындина выделяла структурность как основной принцип построения орнамента и отмечала важность его соблюдения при воспроизведении технологий, традиция которых пресеклась [1996, с. 26]. Структурный анализ позволяет приме- нить метод составления схем переплетения на клетчатой бумаге для последующего создания текстильных образцов. Схема переплетения для выполнения текстиля на дощечках включает рисунок переплетения, схему заправки дощечек и схему последовательности поворотов дощечек. Рисунок переплетения для изготовления узорного текстиля на дощечках должен отвечать следующим требованиям:

-

1) мотивы орнамента строятся на различных вариантах комбинаций вертикалей, горизонталей и диагоналей;

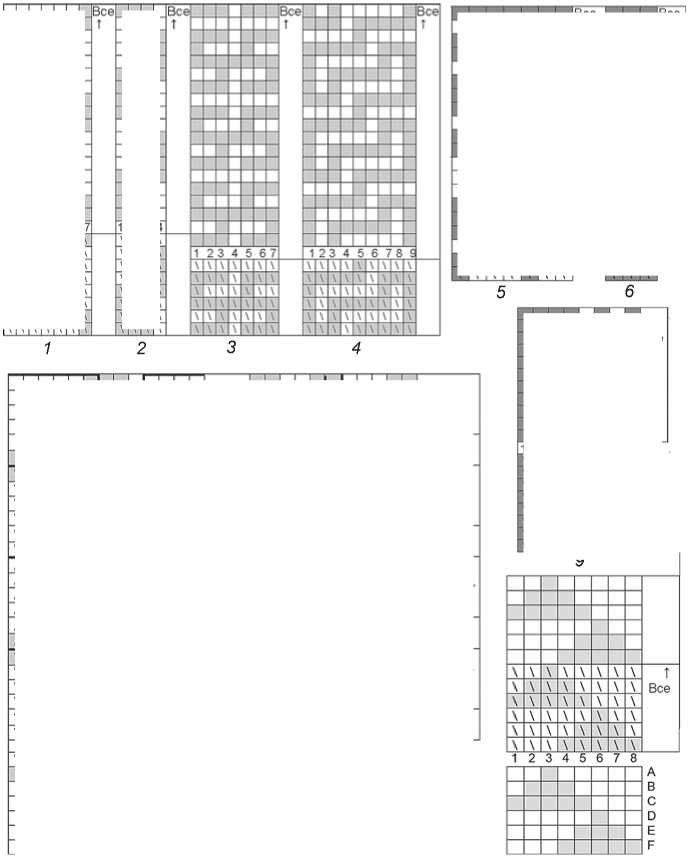

Рис. 3. Реконструкции текстиля с орнаментами из вертикально-горизонтальных элементов на дощечках с восемью отверстиями ( 1–3 ), из диагонально-горизонтальных элементов на дощечках с шестью отверстиями ( 4–6 ), из диагонально-ромбических элементов на дощечках с четырьмя и шестью отверстиями ( 7–12 ); керамика из могильника Биырек-коль [Кузьмина, 2008, с. 185, рис. 11] ( 13 ), могильников у с. Смолино [Андроновская культура, 1966, табл. VI, рис. 6] ( 14 ), Черняки-2 [Там же, табл. V, рис. 5] ( 15 ), Хабарное [Там же, табл. XXIV, рис. 2; XXVI, рис. 1] ( 16 , 18 ), Тасты-Бутак [Там же, табл. XXXII, рис. 9] ( 17 ).

-

2) количество квадратов одного цвета в узоре кратно 2, т.к. минимальное число поворотов дощечек в одном направлении равно 2;

-

3) направление движения дощечек отвечает направлению изображаемого орнамента, подчиняется пластике построения орнаментальных мотивов;

-

4) углы в рисунке соответствуют повороту дощечек в противоположном направлении;

-

5) при выполнении одного раппорта количество поворотов дощечек минимально; чем меньше поворотов, тем легче изготавливать текстиль;

-

6) дощечки поворачивают (блоками) несколько штук одновременно, предпочтение отдается варианту, при котором поворачиваются все дощечки сразу.

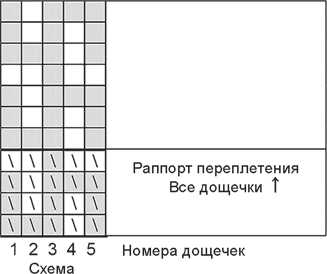

После создания рисунка переплетения необходимо определить, в каком положении (S- или Z-образном) должна находиться каждая дощечка, и порядок заполнения отверстий цветными нитями, т.е. составить схему заправки; она приводится ниже рисунка переплетения. На рисунке переплетения определяются направление вращения каждой дощечки при изменении цвета в узоре и точки поворотов дощечек. Схема поворота дощечек (приведена справа от рисунка переплетения) (см. рис. 1, 7 ) является руководством к выполнению узора. Наличие схемы переплетения позволяет выполнить узор практически любой сложности.

Все андроновские орнаменты были разделены на три группы, различающиеся по способам изготовления текстиля на их основе: с вертикально-горизонтальными элементами, с диагонально-горизонтальными, с диагонально-ромбическими.

Орнаменты с вертикально-горизонтальными элементами. Существует очень много техник ткачества на дощечках. Наиболее простой способ предполагает вращение дощечек все время в одном направлении. Узор получаемого таким образом текстиля очень прост: состоит из полос, углов, диагоналей. Первыми были реконструированы неширокие полосы орнаментов, построенных из вертикальных и горизонтальных элементов. Были созданы различные варианты экспериментальных схем, выбраны наиболее рациональные приемы изготовления узоров. По рисунку переплетения определялся раппорт орнамента. На схеме заправки дощечек каждая клетка узора обозначает отверстие с заправленной в него нитью основы. Для выполнения орнамента по схеме требуется пять дощечек с четырьмя отверстиями (см. рис. 1, 7 ).

Рисунок орнаментов с вертикально-горизонтальными элементами зависит от порядка заправки нитями отверстий дощечек. Для каждого рисунка существует своя последовательность установки цвета. При реконструкции первая и пятая дощечки заправлялись по схеме: 1 фоновая, 3 узорные нити; вторая и четвертая – 3 фоновые, 1 узорная; третья – 4 узорные нити. Дощечки устанавливались следующим об- разом: отверстие А – вверху впереди, отверстие D - вверху ближе к ткачу, B и C – внизу. На основе андронов-ских орнаментов были созданы технические рисунки, имеющие раппорт переплетения в 4 клетки (рис. 4, 5–8, 11; 5, 6). По этим схемам ткани изготавливаются простейшим способом вращения дощечек в одном направлении, но для каждого орнамента используется свой способ заправки (см. рис. 2, 1–4).

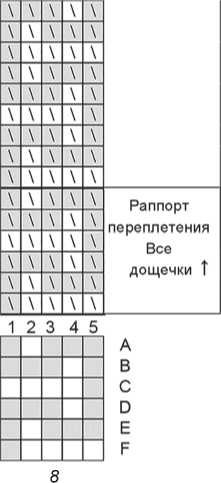

В процессе реконструкции выяснилось, что большая часть орнаментов имеет раппорт переплетения в 6 и 8 клеток (см. рис. 4, 3, 9, 10; 5 , 1–5, 9, 10 ). Поэтому были использованы дощечки с шестью и восемью отверстиями. На схеме заправки отверстие А находится вверху впереди, отверстие F – вверху ближе к ткачу, отверстия B–E располагаются по часовой стрелке внизу (см. рис. 1, 8 ). При каждом повороте дощечек открываются два зева, в которые прокидываются два утка.

Двухосновный текстиль, полученный при помощи этих дощечек, имеет рисунок, идентичный на лицевой и изнаночной стороне (см. рис. 2, 5, 6, 8–12; 3, 1–3 ). Возможно, такое двухосновное ткачество предшествовало изготовлению двухо сновных понёв на горизонтальном станке, уникальную технологию ткачества которых представляют этнографический материал из Рязанской и Тамбовской губ. и археологические находки из древнего Новгорода и с других территорий средневековой Руси.

Орнаменты с диагонально-горизонтальными элементами . При установке дощечек в S- или Z-образном

10 11 12

Рис. 4. Схемы для ткачества на дощечках с шестью ( 1–3, 9, 10 ) и четырьмя ( 4–8, 11, 12 ) отверстиями.

направлении получаются узоры диагонального направления. Их можно выполнить с помощью простого приема: каждая узорная нить в следующей дощечке сдвигается на одну клетку (см. рис. 1, 9). Андронов-ские орнаменты имеют различный угол наклона диагональных элементов. Он может зависеть, в частности, от толщины используемых нитей и степени их крутки: чем тоньше нить, тем меньше угол наклона диагонального элемента, приближающего ся к вертикальной линии (см. рис. 3, 4–6; 4, 1, 2). Орнамент в виде косых свастик выполнен на дощечках с восемью отверстиями, которые установлены так же, как при ткачестве орнаментов с вертикально-горизонтальными элементами в одном направлении. Нити заправлялись в отверстия строго по схеме, все дощечки вращались в одном направлении (см. рис. 1, 9).

Орнаменты с диагонально-ромбическими элементами. Самые сложные композиции были выполнены с использованием способа вращения дощечек с четырьмя отверстиями в различных направлениях в определенном порядке (см. рис. 4, 4, 12 ; 5, 7, 8 ).

Более сложные текстильные структуры могут быть созданы при наличии двух или более блоков дощечек, которые работают в определенной после-

|

1 2 |

3 |

4 бе |

7 |

|||

|

\ |

X |

X |

||||

|

\ |

\ |

X |

\ |

X |

||

|

X |

\ |

'.. |

X |

\ |

X |

X |

|

X |

\ |

\ |

X |

\ |

X |

|

|

X |

\ |

\ |

X |

X |

\ |

X |

|

X |

\ |

\ |

X |

X |

X |

|

|

X |

\ |

\ |

\ |

\ |

\ |

|

|

\ |

\ |

X |

X |

X |

X |

|

|

12 3 4 |

|||

|

X |

X |

X |

|

|

X |

\ |

X |

X |

|

V |

\ |

\ |

\ |

|

X |

X |

X |

|

|

X |

X |

X |

X |

|

X |

\ |

\ |

X |

|

X |

X |

X |

X |

|

X |

X |

X |

X |

Рис. 5. Схемы для ткачества на дощечках с восемью ( 1, 2, 5, 9 ), шестью ( 3, 4, 7, 8 , 10 ) и четырьмя ( 6 ) отверстиями.

довательности. Один блок может поворачиваться все время вперед, тогда как другие блоки вращаются то вперед, то назад. Этот способ ткачества носит название «египетские диагонали»; его суть в том, что структуры переплетения полностью состоят из диагональных линий. Как предполагают специалисты, этот метод зародился в Египте. Дощечки заправляются двумя светлыми цветами и двумя темными (см. рис. 3, 7–12 ).

Для изготовления текстиля по орнаменту сосуда из могильника Тасты-Бутак 15 дощечек были разделены на пять блоков (см. рис. 1, 10 ). Дощечки, входящие в 1, 3 и 5-й блоки, вращаются вперед и назад через четыре ряда, дощечки 2-го и 4-го блоков вращаются вперед и назад через восемь рядов. Раппорт переплетения состоит из четырех этапов.

При раппорте переплетения в 6 или 8 клеток большое количество нитей, заправленных в дощечку, позволяет создать более широкое пространство фона по отношению к рисунку, что соответствует композиции андроновских орнаментов. В этом случае в крайние дощечки заправляется всего одна узорная нить, а в остальные – фоновые.

Выводы

Для проверки предположения М.П. Грязнова и его последователей о связи декора на сосудах с орнаментами на одежде был проведен эксперимент по воссозданию приемов декорирования текстиля. Структурному анализу были подвергнуты 25 андроновских орнаментов, на основе которых составлены схемы переплетений (см. рис. 4, 5) и созданы образцы тканей (см. рис. 2, 3). Установлено, что все эти композиции строятся по принципу создания текстильных орнаментов, а значит, текстильный орнамент, возможно, послужил основанием для орнамента на глиняных сосудах.

Список литературы Декор на текстиле и орнамент на андроновской керамике: возможности реконструкции

- Андроновская культура. - М.; Л.: Наука, 1966. - Т. 1. -(САИ; вып. В 3-2).

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. - Л.: Наука, 1986. - 180 с.

- Гарковик А.В. Древний текстиль Приморья (по данным археологии) // Россия и АТР. - 2006. - № 3. - С. 48-61.

- Глушкова Т.Н. Археологический текстиль как источник по реконструкции древнего ткачества Западной Сибири: дис.. д-ра ист. наук. - Барнаул, 2004. - 416 с.

- Дьяконов И.М. Люди города Ура. - М.: Наука, 1990. -429 с.