Демографические последствия Великой Отечественной войны для кумандинцев (по материалам Нижнененинского сельсовета)

Автор: Николаев Василий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследование базируется на данных похозяйственных книг Нижнененинского сельсовета Солтонского района Алтайского края за начало 1950-х гг. Цель работы - определить влияние потерь в Великой Отечественной войне на демографическую сферу кумандинцев на примере их этнолокальной группы. Анализ половозрастной и семейной структур, уровня брачности указывает на кризисное положение в изучаемой группе коренного населения в начале 1950-х гг. По данным похозяйственного учета фиксируется половая диспропорция в пользу женщин, большая доля в общей структуре населения старших возрастов, малочисленность мужчин репродуктивного возраста, преобладание малодетных семей, «вынужденное безбрачие» значительной части женщин, архаизация семейных форм, высокая доля неполных семей и домохозяйств, состоящих из одного человека. Вследствие сокращения количества мужчин репродуктивного возраста послевоенный уровень рождаемости уступал довоенному. Ухудшение демографической ситуации дополнялось распространением межэтнических браков. Безвозвратные потери и возросшая смертность в силу обстоятельств жизни в тылу стали основными причинами трансформаций. Результаты исследования, основанные на данных этнолокальной группы кумандинцев, можно распространить на другие группы коренного населения региона, учитывая данные по безвозвратным потерям в годы Великой Отечественной войны.

Алтай, великая отечественная война, кумандинцы, этнолокальная группа, потери, этнодемография

Короткий адрес: https://sciup.org/147219541

IDR: 147219541 | УДК: 314.83

Текст научной статьи Демографические последствия Великой Отечественной войны для кумандинцев (по материалам Нижнененинского сельсовета)

Великая Отечественная война обернулась колоссальными потерями для населения всего Советского государства, в том числе и для коренных малочисленных народов Сибири и Севера. К сожалению, влияние войны на демографическую сферу коренных народов Сибири и Севера, как и в целом на этнокультурные процессы, оказалось вне исследовательского интереса отечественных этнографов. До настоящего времени в специальной литературе пред- ставлены лишь приблизительные подсчеты размеров демографических потерь, основанные на косвенных данных. Авторы одной из публикаций предположили, например, что «народы Сибири… понесли боевые потери в размере, превышающем общесоюзный уровень, внеся тем самым максимально возможный для себя вклад в достижение победы» [Скобелев, 2001]. Более точно потери были рассчитаны по материалам «Книг памяти» для среднеобских сель-

Таблица 1

Численность мужчин и женщин по возрастным группам в Нижнененинском сельсовете по данным на 1954 г. и безвозвратные потери в годы ВОВ, чел.

|

Возрастные группы по годам рождения |

Численность населения * |

Безвозвратные потери (только мужчины) ** |

|

|

мужчины |

женщины |

||

|

1895–1899 |

2 |

7 |

3 |

|

1900–1904 |

2 |

4 |

10 |

|

1905–1909 |

4 |

8 |

7 |

|

1910–1914 |

2 |

7 |

8 |

|

1915–1919 |

2 |

10 |

12 |

|

1920–1924 |

6 |

5 |

14 |

|

1925–1926 |

1 |

5 |

7 |

|

Итого |

19 |

46 |

61 |

* Составлено по данным похозяйственных книг.

** ГТЛ 1 ГЛ ГЛ Л ZA Л Лги г Г гп-1

Составлено по: [Книга памяти, 1994. С. 447–557].

мужчины женщины

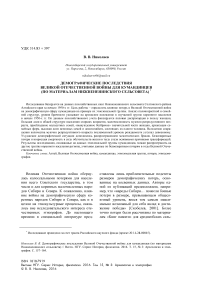

Распределение коренного населения Нижнененинского сельсовета по полу и возрасту в начале 1950-х гг. (в % от общего числа мужчин и женщин)

купов [Тучков, 2012]. Работы, посвященные анализу демографии кумандинцев, в послевоенный период отсутствуют.

Цель данной работы заключается в характеристике последствий Великой Отечественной войны для демографической структуры одного из коренных народов Южной Сибири – кумандинцев. Работа ос- нована на материалах похозяйственных книг Нижненениского сельсовета (далее – с/с) Солтонского района Алтайского края на начало 1950-х гг. и «Книг памяти» [1993; 1994; 1996]. Конкретные размеры потерь среди горно-алтайской группы кумандинцев по данному виду источников определить сложно, так как все автохтонное население в местных «Книгах памяти» было записано алтайцами.

Нижнененинский с/с выбран в силу его удаленности от экономических центров, что позволяет исключить миграции из числа факторов, определяющих численную и половозрастную динамику этнолокальной группы кумандинцев. Полная сохранность архива похозяйственных книг позволяет осуществить необходимые демографические расчеты.

По данным похозяйственного учета населения, к 1954 г. численность нижнене-нинской группы кумандинцев составляла 285 чел. – 127 мужчин и 158 женщин. Безвозвратные потери этой группы кумандин-цев в годы Великой Отечественной войны составили 61 чел., включая 1 ефрейтора, 6 сержантов и 2 лейтенантов (табл. 1).

В целом, по имеющимся сведениям о количестве мужчин и женщин 1895–1926 гг. рождения, доживших до 1954 г., можно говорить о сокращении их численности не менее чем в четыре и два раза соответственно за военный и послевоенный периоды. Большая часть потерь пришлась на возрастные группы 1915–1924 гг. рождения. Демографические потери в годы войны, отразившиеся на всех возрастных группах, значительно деформировали гендерную структуру этнолокальной группы куман-динцев. К началу 1950-х гг. доля мужчин в Нижнененинском с/с составила 44,6 % (см. рисунок). В возрасте от 35 лет и старше фиксируется преобладание женщин над мужчинами в два, а то и в три-пять раз (например, в 35–39-летнем возрасте).

Деформация половозрастной структуры населения влияла на уровень брачности в нижнененинской группе кумандинцев. По данным на начало 1950-х гг., в браке состояло 42,9 % мужчин и лишь 26 % женщин (табл. 2), что было связано не только с численным преобладанием женщин, но и отчасти с распространением межэтнических браков. Их доля в этот период составляла 17 %, в том числе 12 % приходилось на браки мужчин-кумандинцев с представительницами русского населения.

Среди не состоящих в браке мужчин (57,2 %) преобладали еще не вступавшие в брачные отношения и проживавшие с родителями или родственниками молодые люди в возрасте 16–29 лет (44 %). Подавляющее большинство мужчин старше 30 лет состоя- ли в браке. В то же время следует обратить внимание на значительное количество незамужних женщин во всех возрастных группах. При этом отмечается нарастание их доли в 40–49-летнем и с 55-летнего возраста (1905–1914 гг. рождения), что объясняется потерей супруга в годы войны. Высокие доли женщин – глав неполных семей (18,3 %) и одиноких (12,4 %) также во многом сопряжены с безвозвратными потерями изучаемой группы кумандинцев в 1941– 1945 гг.

Следствием войны стали изменения и в возрастной структуре населения. К началу 1950-х гг. доля детей составила 32,6 %, взрослых – 43,3 %, пожилых – 24,1 %. В соответствии со шкалой демографического старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета, этно-локальная группа кумандинцев к 1950-м гг. оказалась на очень высоком уровне демографической старости. Сокращение количества мужчин репродуктивного возраста в годы войны обусловило снижение уровня рождаемости. В результате в 1950-е гг. доля возрастной группы 1940–1944 гг. рождения (10–14-летние) существенно уступала «соседним»: 5,3 % против 10,5 % 15–19-летних и 8,1 % 5–9-летних.

При расчете возрастной группы 1941– 1945 гг. рождения возникает еще меньшее значение – 3,2 % от общей численности населения. При этом, по данным похозяйст-венного учета, в 1943 г. на территории сельсовета в кумандинских семьях не родилось (или не дожило до 1954 г.) ни одного ребенка.

Послевоенный рост рождаемости сложно назвать компенсационным, так как доля детей 1945–1954 гг. рождения заметно уступала возрастной группе 1935–1939 гг. рождения. На основе косвенных данных можно говорить о более низком уровне рождаемости на рубеже 1940–1950-х гг. в сравнении с довоенным периодом. Возможно, в некоторой степени более низкие показатели младших возрастных групп были обусловлены несовершенством похозяйственного учета населения, сокрытием фактов рождения коренным населением или поздней их фиксацией в сельсовете. Но очевидно при этом, что уровень детности кумандинских семей был низким – 1,5 (табл. 3). Обращает на себя внимание наличие большого числа семей с 1 ребенком (73 %); и это при сохранении установки на многодетность и отсутствии

Таблица 2

Распределение коренного населения Нижнененинского сельсовета бракоспособного возраста (16 лет и старше)

по полу, возрасту и отношению к браку в начале 1950-х гг. (%) *

|

Возраст (лет) |

Мужчины, всего 91 |

Женщины, всего 131 |

||||||||

|

Состоят в браке |

Не состоят в браке |

Состоят в браке |

Не состоят в браке |

|||||||

|

Всего |

Из них |

Всего |

Из них |

|||||||

|

глава неполной семьи |

живет в семье, с родственниками |

живет один |

глава неполной семьи |

живет в семье, с родственниками |

живет одна |

|||||

|

16–19 |

1,1 |

17,6 |

0 |

17,6 |

0 |

0 |

6,9 |

0 |

6,9 |

0 |

|

20–24 |

4,4 |

11 |

0 |

11 |

0 |

0 |

13 |

0 |

13 |

0 |

|

25–29 |

6,6 |

15,4 |

0 |

15,4 |

0 |

3,1 |

9,2 |

2,3 |

6,1 |

0,8 |

|

30–34 |

3,3 |

3,3 |

0 |

3,3 |

0 |

1,5 |

1,5 |

0 |

1,5 |

0 |

|

35–39 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3,1 |

2,3 |

0,8 |

1,5 |

0 |

|

40–44 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3,8 |

3,8 |

1,5 |

0 |

2,3 |

|

45–49 |

3,3 |

2,2 |

0 |

1,1 |

1,1 |

1,5 |

4,6 |

3,8 |

0 |

0,8 |

|

50–54 |

1,1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2,3 |

2,3 |

0 |

0 |

|

55–59 |

0 |

2,2 |

1,1 |

1,1 |

0 |

0,8 |

3,8 |

1,5 |

1,5 |

0,8 |

|

60–64 |

6,6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5,3 |

3,1 |

1,5 |

1,5 |

0 |

|

65–69 |

4,4 |

1,1 |

0 |

1,1 |

0 |

3,1 |

6,1 |

2,3 |

3,1 |

0,8 |

|

70 и старше |

9,9 |

4,4 |

1,1 |

1,1 |

2,2 |

3,8 |

17,6 |

2,3 |

8,4 |

6,9 |

|

Доля в общей численности населения от 16 лет и старше |

42,9 |

57,2 |

2,2 |

51,7 |

3,3 |

26 |

74,2 |

18,3 |

43,5 |

12,4 |

*

Табл. 2–4 составлены по данным похозяйственных книг.

Этнография народов Евразии

Таблица 3

|

Тип семьи |

Доля хозяйств, имеющих детей в количестве |

Среднее количество детей в семье |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||

|

Однородный |

чел. |

33 |

6 |

3 |

2 |

1 |

1,5 |

|

% |

73 |

13 |

7 |

5 |

2 |

||

|

Смешанный |

чел. |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

% |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

Таблица 4

|

Тип семьи |

Количество семей |

Количество членов семьи |

Средний размер семьи, чел. |

||

|

ед. |

% |

чел. |

% |

||

|

Полные семьи простые |

24 |

24 |

84 |

28 |

3,5 |

|

в том числе |

|||||

|

супружеская пара с детьми |

15 |

15 |

66 |

22 |

4,4 |

|

супружеская пара без детей |

9 |

9 |

18 |

6 |

2 |

|

Полные семьи сложные |

15 |

15 |

86 |

29 |

5,7 |

|

в том числе |

|||||

|

две супружеские пары с детьми |

3 |

2,9 |

17 |

6 |

5,7 |

|

супружеская пара с детьми и внуками |

3 |

2,9 |

25 |

8,4 |

8,3 |

|

супружеская пара с детьми и родителем |

1 |

1 |

4 |

1,3 |

4 |

|

супружеская пара с детьми и родственниками |

2 |

1,9 |

9 |

3 |

4,5 |

|

супружеская пара с детьми и племянниками |

1 |

1 |

4 |

1,3 |

4 |

|

супружеская пара с детьми, родителем и родственником |

4 |

3,8 |

24 |

8 |

6 |

|

супружеская пара с внуками |

1 |

1 |

3 |

1 |

3 |

|

Неполные семьи простые |

28 |

29 |

75 |

25 |

2,7 |

|

в том числе |

|||||

|

мать с детьми |

22 |

23 |

57 |

19 |

2,6 |

|

отец с детьми |

4 |

3,8 |

14 |

4 |

3,5 |

|

бабушка с внуками |

2 |

1,9 |

4 |

1 |

2 |

|

Неполные семьи сложные |

8 |

8 |

29 |

10 |

3,6 |

|

в том числе |

|||||

|

мать с детьми и внуками |

1 |

1 |

5 |

2 |

5 |

|

мать с детьми и родственниками |

1 |

1 |

4 |

1,3 |

4 |

|

отец с детьми и родственниками |

1 |

1 |

4 |

1,3 |

4 |

|

родственники |

2 |

2 |

7 |

2,4 |

3,5 |

|

братья, сестры |

3 |

3 |

9 |

3 |

3 |

|

Одинокие |

24 |

24 |

24 |

8 |

1 |

|

в том числе |

|||||

|

мужчины |

7 |

7 |

7 |

2 |

1 |

|

женщины |

17 |

17 |

17 |

6 |

1 |

|

Всего |

99 |

100 |

298 |

100 |

3 |

Детность однородных и смешанных семей кумандинцев Нижнененинского сельсовета в начале 1950-х гг.

Семейный состав коренного населения Нижнененинского сельсовета в начале 1950-х гг.

устоявшихся практик ограничения рождаемости.

Военные события наложили свой отпечаток и на семейную структуру этнолокальной группы кумандинцев. Доля полных (простых и сложных) семей составляла лишь 39 % (табл. 4). При этом часть полных сложных семей, включавших внуков, племянников или других родственников, являла собой пример архаизации семейной структуры в результате объединения двух семей из-за потери кормильцев в одной из них. Доля неполных семей (до 37 %) и одиноких (до 24 %), среди которых доля одиноких мужчин (7 %) и глав неполных семей (4,8 %), была незначительной. В результате доминирующими типами семьи в нижнене-нинской группе кумандинцев к 1950-м гг. стали домохозяйства, состоящие из матери и детей (23 %), одиноких женщин (17 %) и супружеских пар с детьми (15 %).

В целом, в годы Великой Отечественной войны произошли существенные изменения в демографической сфере кумандинцев Нижнененинского с/с. Основной причиной трансформаций стали безвозвратные потери и возросшая смертность автохтонного населения вследствие ухудшения условий жизни в тылу [Андреев и др., 1993. С. 77]. Половозрастная структура кумандинцев приобрела кризисные показатели: к началу 1950-х гг. сложилась диспропорция в пользу женщин; большую долю в общей структуре населения составили люди старших возрастов; существенно уменьшилась численность мужчин репродуктивного возраста; преобладающими стали малодетные семьи. Фиксируется «вынужденное безбрачие» значительной части женщин из-за ограниченного количества брачных партнеров в группах репродуктивного возраста. Семейную структуру характеризуют: архаизация (возрождение традиционных) семейных форм организации; высокие доли неполных семей и домохозяйств, состоящих из одного человека.

Представляется, что полученные выводы по нижнененинской группе в той или иной степени можно распространить на куман-динцев и северных алтайцев в целом. Так, в материалах «Книги памяти» Алтайского края зафиксировано 205 солтонских куман-динцев, погибших в годы войны, из которых 61 чел. был призван с территории Нижнене- нинского с/с. С территории Старобардин-ского (совр. Красногорского) района Алтайского края было призвано и не вернулось с полей сражений 113 кумандинцев [Книга памяти, 1993. С. 187–294; 1994. С. 447–557; 1996. С. 232–239, 393–396].

Корреляция демографических показателей среди других сообществ коренного населения региона может быть связана только с разными параметрами безвозвратных потерь в годы Великой Отечественной войны. В целом итоги войны могут быть сопоставимы по демографическим последствиям для большинства автохтонных этнолокаль-ных групп [Скобелев, 2001].

Список литературы Демографические последствия Великой Отечественной войны для кумандинцев (по материалам Нижнененинского сельсовета)

- Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского Союза: 1922- 1991. М.: Наука, 1993. 143 с.

- Книга памяти. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1993. Т. 3. 783 с.

- Книга памяти. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1994. Т. 5. 825 с.

- Книга памяти. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1996. Т. 9 дополнительный. 599 с.

- Скобелев С. Г. Боевые потери коренного населения Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Восточное общество исторических исследований и реконструкций «Великий Предел». 2001. URL: http://pacific-history.asia/boevye-poterinaseleniya-sibiri/#more-1748 (дата обращения 01.03.2015).

- Тучков А. Г. «Большая война» и демографическая ситуация у среднеобских селькупов // Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2012. № 9. С. 100-106.