Дендрохронологическая датировка построек центральной части посада Старотуруханского городища

Автор: Жарников З.Ю., Рудковская М.А., Визгалов Г.П., Мыглан В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты датирования построек памятника эпохи русской колонизации Сибири - Старотуруханского городища. Изложена краткая история Старотуруханска. Выполненный сравнительный анализ археологических и дендрохронологических источников позволил выявить на исследованном участке городища шесть строительных ярусов, относящихся к периоду с середины XVII до середины XVIII в.

Археология, дендрохронология, датировка, старотуруханское городище, новая мангазея

Короткий адрес: https://sciup.org/14523046

IDR: 14523046 | УДК: 902.6

Текст научной статьи Дендрохронологическая датировка построек центральной части посада Старотуруханского городища

В последние годы на фоне повышения общего интереса к проблемам Севера и приарктических территорий России тема освоения русскими северных районов Сибири привлекает все больше внимания. Однако этот регион остается малоизученным даже на фоне соседних – Западной Сибири и Якутии. На огромной территории севера Сибири стационарные археологические исследования проводились только на 12 объектах, отно сящихся к периоду освоения русскими Сибирской земли (XVI–XVIII вв.). В настоящее время Старотуруханское городище является единственным исследованным раскопками памятником русского освоения нижнего Енисея.

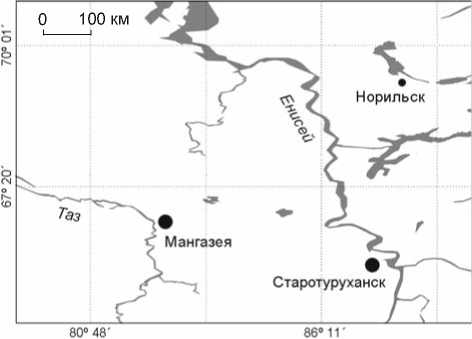

Город Туруханск – Новая Мангазея начался с Ту-руханского ясачного зимовья на р. Турухан в 4,5 км от ее впадения в енисейскую протоку Большой Шар (рис. 1). Существует несколько версий об основании зимовья. Так, Г.Ф. Миллер пишет о том, что время сооружения данного поселения соотносится со сбором первого ясака в 1607 г. с тунгусов, проживавших по Нижней Тунгуске, березовским казаком Михаилом Кашмыловым [2000, с. 29–30], который, вероятно, и заложил Туруханское зимовье. По мнению Б.О. Дол-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (58) 2014

Рис. 1. Расположение Старотуруханского городища и Мангазеи.

гих, основанном на данных ясачных книг, оно возникло уже в 1604 г. [1960, с. 122].

С постепенным упадком Мангазеи Туруханское зимовье все больше брало на себя ее функции и все чаще в документах называлось Новой Мангазеей (или просто Мангазеей). Здесь встречались служилые люди из всех ясачных зимовий и промышленные люди, возвращавшиеся с соболиных промыслов, здесь каждое лето устраивалась непрерывная ярмарка [Миллер, 2000, с. 99]. В 1670 г. в Туруханское зимовье из Ман-газеи было переведено воеводское управление, а 12 июля 1672 г. воевода Данила Наумов на месте зимовья заложил новый город.

Со второй половины XVII в. и до 1822 г. Туру-ханск – центр огромного Туруханского края, специализировавшийся на пушнине и рыболовстве. В 1708 г. по указу Петра I Новая Мангазея стала городом Сибирской губернии, в 1780 г. переименована в Туру-ханск, который в 1782 г. имел статус уездного города Томской области. С основанием Енисейской губернии и постепенным смещением хозяйственной жизни на юг начался упадок Туруханска, неуклонно сокращались численность его населения и объемы торговли. В 1822 г. Туруханск утратил статус окружного города и стал заштатным городом Енисейской губернии [Александров, 1964, с. 32]. В 1909 г. все его административные органы перевели в с. Монастырское, расположенное в устье р. Нижняя Тунгуска. В 1920 г. это село получило статус города и было переименовано в Туруханск. В свою очередь, бывшая Новая Мангазея стала селом Старо-Туруханск (позже деревня) [Туру-ханск…, 2004, с. 55]. На сегодняшний день это самое старое поселение на территории Красноярского края.

Материалы и методы

Первая археологическая разведка, в ходе которой выявлен культурный слой и дано название памятнику «Ста-ротуруханское городище», была проведена в 1970 г. В.Ф. Старковым в рамках работы Мангазейской экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Был составлен глазомерный план, собран подъемный материал XVII–XIX вв., в 12 современных ямах-погребах выполнена зачистка слоя [Старков, 1970].

В восточной и центральной части раскопа зафиксирована непрерывная застройка в период с середины XVII до середины XVIII в. Выявлено как минимум шесть строительных ярусов этого времени. Все строения несут следы пожаров. Сгоревший дом в Турухан-ске было принято разбирать до окладного венца или не скольких нижних. Разобранные бревна зачастую использовались вторично, при последующем строительстве, а оставшиеся в земле венцы служили фундаментом под новое сооружение. Общая ориентировка построек по линии западо-северо-запад – востоко-юго-восток сохранялась и соответствовала краю террасы.

Поскольку приарктические археологические памятники расположены в зоне распространения вечной мерзлоты, их нижние слои, датируемые XVII– XVIII вв., находятся круглогодично в замороженном состоянии, что обусловливает уникальную сохранность остатков материальной культуры, включая деревянные конструкции. В связи с этим появляется возможность выполнения комплексного археологического исследования с использованием методов естественных наук, в т.ч. дендрохронологии.

В ходе стационарных работ 2008–2011 гг. в раскопе Старотуруханского городища отобрана дендрохронологическая коллекция образцов в виде кернов, поперечных спилов и клиновидных выпилов, всего 96 экз. (табл. 1). Образцы взяты с девяти объектов, в результате датировано семь построек (1а, 2, 3, 5, 7–9), ограда усадьбы и мостовая.

Измерения ширины годичных колец произведены по стандартной методике на полуавтоматической установке «LINTAB» (с точностью 0,01 мм). Измеренные серии датированы посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919] и кросс-корреляционного анализа (в пакете специализированных программ для дендрохронологических исследований – DPL [Holms, 1984] и «TSAP V3.5» [Rinn, 1996]). В результате построены две древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) «Старотуруханск» – по кедру сибирскому ( Pinus sibirica Du Tour) и лиственнице сибирской ( Larix sibirica Ledeb). Для датировки собранного ден-дроархеологического материала использована построенная Ф. Швайнгрубером ДКХ «Мангазея» по кедру

Таблица 1. Характеристика дендрохронологического материала с построек центральной части посада Старотуруханского городища (раскоп 1, 2008–2011 гг.)

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Интервал, гг. |

Длина ряда, лет |

r |

σ |

Глубина (верхняя отметка) |

Тип образца |

Год отбора |

Порода |

Место отбора, примечания |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Постройка 1а |

||||||||||

|

1 |

d20 |

1541–1697 |

157 |

0,54 |

0,20 |

–120 |

Сектор |

2009 |

Кедр |

Внешний сруб, северная стена, пер- |

|

2 |

d24 |

1550–1697 |

148 |

0,53 |

0,22 |

–104 |

» |

2009 |

» |

вый венец; два образца с одного элемента постройки |

|

3 |

d19 |

1560–1695 |

136 |

0,51 |

0,39 |

–89 |

» |

2009 |

» |

Внешний сруб, северная стена, вто- |

|

4 |

d23 |

1555–1697 |

143 |

0,58 |

0,41 |

–83 |

» |

2009 |

» |

рой венец; два образца с одного элемента постройки |

|

5 |

st10_d01 |

1411–1709 |

299 |

0,43 |

0,34 |

–112 |

Спил |

2010 |

» |

Внешний сруб, восточная стена, пер- |

|

вый венец |

||||||||||

|

6 |

d25 |

1599–1698 |

100 |

0,56 |

0,18 |

–90 |

Сектор |

2009 |

Листв. |

Внешний сруб, восточная стена, вто- |

|

рой венец |

||||||||||

|

7 |

d21 |

1472–1652 |

181 |

0,53 |

0,18 |

–126 |

» |

2009 |

Кедр |

Внешний сруб, южная стена, первый |

|

венец |

||||||||||

|

8 |

d01 |

1344–1702 |

359 |

0,57 |

0,23 |

–109 |

Спил |

2008 |

» |

Внешний сруб, западная стена, пер- |

|

9 |

k07 |

1451–1708 |

258 |

0,54 |

0,18 |

–109 |

Керн |

2009 |

» |

вый венец; два образца с одного элемента постройки |

|

10 |

d22 |

Не датирован |

–143 |

Спил |

2009 |

» |

Внешний сруб, западная стена, под- |

|||

|

кладка под окладной венец, полбревна; креневая древесина |

||||||||||

|

11 |

k18 |

1663–1698 |

36 |

0,62 |

0,06 |

–120 |

Керн |

2009 |

» |

Внутренний сруб, северная стена, |

|

второй венец |

||||||||||

|

12 |

st10_d11 |

1612–1698 |

87 |

0,53 |

0,40 |

–139 |

Спил |

2010 |

» |

Внутренний сруб, южная лага пола |

|

13 |

k17 |

1572–1698 |

127 |

0,49 |

0,22 |

–116 |

Керн |

2009 |

» |

Внутренний сруб, западная стена, |

|

второй венец |

||||||||||

|

14 |

s11_49 |

1511–1675 |

165 |

0,66 |

0,49 |

–111 |

Спил |

2011 |

» |

Сени, западная стена, второй венец |

|

15 |

d05 |

Не датирован |

–92 |

» |

2009 |

Сосна |

Доска из слоя суглинка грязно-желто- |

|||

|

го цвета (уровень постройки 1) |

||||||||||

|

Постройка 2 |

||||||||||

|

16 |

st10_d10 |

1492–1700 |

209 |

0,40 |

0,35 |

–139 |

» |

2010 |

Кедр |

Северная стена, первый венец; под- |

|

коровое кольцо |

||||||||||

|

17 |

st10_d08 |

1429–1698 |

270 |

0,62 |

0,38 |

–140 |

» |

2010 |

» |

Восточная стена, первый венец |

|

18 |

k08 |

1588–1700 |

113 |

0,50 |

0,34 |

–168 |

Керн |

2009 |

» |

Южная стена, западное бревно-под- |

|

кладка под окладной венец |

||||||||||

|

19 |

st10_d09 |

1574–1680 |

107 |

0,54 |

0,36 |

–162 |

Спил |

2010 |

» |

Южная стена, восточное бревно-под- |

|

кладка под окладной венец |

||||||||||

|

20 |

k09 |

Не датирован |

–162 |

Керн |

2009 |

» |

Южная стена, восточное бревно- |

|||

|

подкладка под окладной венец; на образце широкие «благодушные» кольца |

||||||||||

|

21 |

d02 |

1493–1700 |

208 |

0,49 |

0,35 |

–142 |

Спил |

2008 |

» |

Западная стена, первый венец; под- |

|

22 |

k06 |

1561–1700 |

140 |

0,44 |

0,51 |

–143 |

Керн |

2009 |

» |

коровое кольцо, два образца с одного элемента постройки |

|

23 |

st10_d03 |

1591–1650 |

60 |

0,61 |

0,48 |

–145 |

Спил |

2010 |

» |

Северный пристрой, обрубок бревна- |

|

подкладки под восточную лагу – корабельный бархоут |

||||||||||

|

24 |

st10_d04 |

1541–1668 |

128 |

0,55 |

0,38 |

–155 |

» |

2010 |

» |

Северный пристрой, обрубок бревна- |

|

подкладки под западную лагу – корабельный бархоут |

||||||||||

|

25 |

st10_d02 |

1498–1654 |

157 |

0,56 |

0,32 |

–151 |

» |

2010 |

» |

Крыльцо, восточная нижняя лага |

|

26 |

k15 |

1543–1655 |

113 |

0,59 |

0,19 |

–148 |

Керн |

2009 |

» |

Крыльцо, восточная верхняя лага |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

27 |

k14 |

1441–1657 |

217 |

0,54 |

0,21 |

–155 |

Керн |

2009 |

Кедр |

Крыльцо, западная верхняя лага; |

|

28 |

d04 |

1372–1655 |

284 |

0,44 |

0,18 |

–151 |

Спил |

2008 |

» |

два образца с одного элемента постройки |

|

29 |

k16 |

1600–1644 |

45 |

0,49 |

0,36 |

–174 Пос |

Керн тройка 3 |

2009 |

» |

Корабельный бархоут в межжилищном пространстве на уровне постройки |

|

30 |

k13 |

1518–1669 |

152 |

0,47 |

0,32 |

–169 |

» |

2009 |

Листв. |

Восточная стена, первый венец; |

|

31 |

st10_d07 |

1449–1674 |

226 |

0,47 |

0,32 |

–169 |

Спил |

2010 |

» |

два образца с одного элемента постройки |

|

32 |

d03 |

Не датирован |

–157 |

» |

2008 |

» |

Восточная стена, второй венец (коко- |

|||

|

33 |

k11 |

1467–1673 |

207 |

0,58 |

0,29 |

–157 |

Керн |

2009 |

» |

ра); два образца с одного элемента постройки, не датирующийся образец содержит креневую древесину |

|

34 |

k10 |

1508–1673 |

166 |

0,34 |

0,40 |

–160 |

» |

2009 |

» |

Южная стена, первый венец |

|

35 |

k12 |

1518–1672 |

155 |

0,56 |

0,32 |

–162 |

» |

2009 |

» |

Лага вдоль восточной стены; два об- |

|

36 |

st10_d06 |

1515–1673 |

159 |

0,47 |

0,44 |

–162 |

Спил |

2010 |

» |

разца с одного элемента постройки |

|

37 38 |

d26 d27 |

Не датирован То же |

–172 –177 |

» » |

2009 2009 |

Сосна » |

Доска длинная, настил за постройкой Доска короткая, настил за постройкой |

|||

|

39 |

s11_05 |

1471–1669 |

199 |

0,53 |

0,23 |

–172 |

» |

2011 |

Кедр |

Бревно с нагелями на уровне постройки |

|

40 |

s11_59 |

Не датирован |

–206 Пос |

» тройка 5 |

2011 |

Рас.-сосуд. |

Горизонтальное бревно изгороди на уровне постройки |

|||

|

41 |

s11_55 |

1462–1718 |

257 |

0,46 |

0,34 |

–112 |

» |

2011 |

Кедр |

Южная стена, первый венец; подкоровое кольцо |

|

42 |

s11_26 |

1393–1718 |

326 |

0,56 |

0,23 |

–120 |

» |

2011 |

» |

Западная стена, первый венец; подкоровое кольцо |

|

43 |

s11_56 |

1466–1718 |

253 |

0,61 |

0,34 |

–103 Пос |

» тройка 7 |

2011 |

» |

Западная стена, второй венец; подкоровое кольцо |

|

44 |

s11_27 |

1331–1676 |

346 |

0,57 |

0,16 |

–180 |

» |

2011 |

» |

Северная стена, первый венец; подкоровое кольцо |

|

45 |

s11_25 |

1543–1650 |

108 |

0,56 |

0,36 |

–185 |

» |

2011 |

» |

Восточная стена, первый венец |

|

46 |

s11_24 |

1453–1675 |

223 |

0,48 |

0,26 |

–166 |

» |

2011 |

» |

Восточная стена, второй венец; подкоровое кольцо |

|

47 |

s11_01 |

1542–1676 |

135 |

0,43 |

0,44 |

–180 |

» |

2011 |

» |

Южная стена, первый венец; подкоровое кольцо |

|

48 |

s11_08 |

1471–1650 |

180 |

0,48 |

0,44 |

–187 |

» |

2011 |

» |

Западная стена, первый венец |

|

49 |

s11_46 |

1477–1674 |

197 |

0,46 |

0,25 |

–172 |

» |

2011 |

» |

Западная стена, второй венец; подкоровое кольцо |

|

50 |

s11_13 |

1540–1674 |

135 |

0,57 |

0,37 |

–186 |

» |

2011 |

Листв. |

Бревно-подпорка с внешней стороны северной стены; подкоровое кольцо |

|

51 |

s11_39 |

1516–1674 |

159 |

0,47 |

0,26 |

–180 |

» |

2011 |

Кедр |

Лага вдоль северной стены; подкоровое кольцо |

|

52 53 |

s11_61 s11_12 |

Не датирован То же |

–180 –190 |

» » |

2011 2011 |

» » |

Бревно из восточного продуха южной стены Южная завалинка, бревно № 1 |

|||

|

54 |

s11_42 |

1554–1676 |

123 |

0,51 |

0,35 |

–190 |

» |

2011 |

» |

Южная завалинка, бревно № 2; подкоровое кольцо |

|

55 |

s11_30 |

1644–1675 |

32 |

0,27 |

0,44 |

–200 |

» |

2011 |

» |

Внешнее бревно-подкладка под западную стену |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

56 |

s11_60 |

Не датирован |

–218 |

Спил |

2011 |

Рас.-сосуд. |

Бревно-подкладка под юго-западный угол |

|||

|

57 |

s11_38 |

1537–1673 |

137 |

0,58 |

0,28 |

–176 |

» |

2011 |

Кедр |

Бревно из западного продуха южной стены, между первым и вторым венцом |

|

58 |

s11_31 |

1624–1684 |

61 |

0,57 |

0,32 |

–180 |

» |

2011 |

» |

Столбик 1, юго-западный угол постройки |

|

59 |

s11_43 |

1550–1687 |

138 |

0,52 |

0,34 |

–185 |

» |

2011 |

» |

Столбик 2, около западной стены; следы короедов, подкоровое кольцо |

|

60 |

s11_36 |

1464–1673 |

210 |

0,41 |

0,16 |

–183 |

» |

2011 |

» |

Столбик 3, северо-западный угол |

|

61 |

s11_14 |

1553–1687 |

135 |

0,51 |

0,15 |

–155 |

» |

2011 |

» |

Столбик 4, около северной стены; подкоровое кольцо |

|

62 |

s11_51 |

1539–1687 |

149 |

0,60 |

0,27 |

–147 |

» |

2011 |

» |

Столбик 5; следы короедов, подкоровое кольцо |

|

63 |

s11_20 |

1535–1686 |

152 |

0,47 |

0,18 |

–147 |

» |

2011 |

» |

Столбик 6, около южной стены; подкоровое кольцо |

|

64 |

s11_03 |

1573–1687 |

115 |

0,59 |

0,19 |

–148 |

» |

2011 |

» |

Столбик 7, северо-восточный угол; подкоровое кольцо |

|

65 |

s11_35 |

1599–1687 |

89 |

0,36 |

0,25 |

–159 Пос |

» тройка 8 |

2011 |

» |

Столбик 8, юго-восточный угол |

|

66 |

s11_16 |

1460–1667 |

208 |

0,51 |

0,73 |

–214 |

» |

2011 |

Листв. |

Внешний сруб, южная стена, первый венец |

|

67 |

s11_29 |

1454–1667 |

214 |

0,58 |

0,55 |

–184 |

» |

2011 |

» |

Внешний сруб, южная стена, второй венец; подкоровое кольцо |

|

68 |

s11_15 |

1500–1666 |

167 |

0,66 |

0,70 |

–158 |

» |

2011 |

» |

Внешний сруб, южная стена, третий венец |

|

69 |

st10_d13 |

1485–1677 |

193 |

0,54 |

0,72 |

–132 |

» |

2010 |

Кедр |

Внешний сруб, южная стена, четвертый венец |

|

70 |

s11_18 |

1439–1667 |

229 |

0,50 |

0,75 |

–224 |

» |

2011 |

Листв. |

Внешний сруб, западная стена, первый венец |

|

71 |

s11_17 |

1451–1667 |

217 |

0,60 |

0,64 |

–197 |

» |

2011 |

» |

Внешний сруб, западная стена, второй венец |

|

72 |

s11_28 |

1454–1667 |

214 |

0,55 |

0,61 |

–168 |

» |

2011 |

» |

Внешний сруб, западная стена, третий венец |

|

73 |

s11_21 |

1512–1677 |

166 |

0,49 |

0,30 |

–182 |

» |

2011 |

Кедр |

Внутренний сруб, западная стена, первый венец |

|

74 |

s11_23 |

1479–1677 |

199 |

0,48 |

0,41 |

–159 |

» |

2011 |

» |

Внутренний сруб, западная стена, второй венец; подкоровое кольцо |

|

75 |

s11_54 |

1475–1650 |

176 |

0,47 |

0,26 |

–194 Ограда |

» постройк |

2011 и 8 |

» |

Внутренний сруб, западная стена, бревно-подкладка под стену; горелая внешняя часть |

|

76 |

s11_40 |

1471–1655 |

185 |

0,37 |

0,22 |

–198 |

» |

2011 |

» |

Восточная часть, первое бревно |

|

77 |

s11_22 |

1504–1676 |

173 |

0,42 |

0,23 |

–181 |

» |

2011 |

» |

Восточная часть, второе бревно |

|

78 |

s11_33 |

1551–1676 |

126 |

0,71 |

0,20 |

–162 |

» |

2011 |

» |

Восточная часть, третье бревно |

|

79 |

s11_52 |

1516–1676 |

161 |

0,43 |

0,31 |

–145 |

» |

2011 |

» |

Восточная часть, четвертое бревно |

|

80 |

s11_44 |

Не датирован |

–182 Мостова |

» я постро |

2011 йки 8 |

» |

Западная часть, первое бревно |

|||

|

81 |

s11_09 |

1491–1665 |

175 |

0,47 |

0,22 |

–187 |

» |

2011 |

» |

Бревно из настила западной части; следы короедов, подкоровое кольцо |

|

82 |

s11_58 |

1496–1668 |

173 |

0,54 |

0,37 |

–115 |

» |

2011 |

Листв. |

Бревно из настила |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Постройка 9 |

||||||||||

|

83 |

s11_53 |

1556–1649 |

94 |

0,55 |

0,96 |

–230 |

Спил |

2011 |

Листв. |

Западная клеть, северная стена, второй венец |

|

84 |

s11_41 |

1574–1649 |

76 |

0,61 |

0,65 |

–211 |

» |

2011 |

» |

Западная клеть, северная стена, третий венец |

|

85 |

s11_06 |

1561–1649 |

89 |

0,64 |

1,15 |

–242 |

» |

2011 |

Кедр |

Западная клеть, восточная стена, первый венец |

|

86 |

s11_47 |

1571–1649 |

79 |

0,57 |

0,60 |

–212 |

» |

2011 |

Листв. |

Западная клеть, восточная стена, второй венец |

|

87 |

s11_34 |

1563–1647 |

85 |

0,59 |

0,93 |

–245 |

» |

2011 |

» |

Западная клеть, южная стена, первый венец |

|

88 |

s11_32 |

1579–1649 |

71 |

0,59 |

0,85 |

–215 |

» |

2011 |

Кедр |

Западная клеть, поперечная лага |

|

89 |

s11_11 |

1335–1653 |

319 |

0,49 |

0,36 |

–165 |

» |

2011 |

» |

Сени, южная стена, западный столб |

|

90 |

s11_45 |

1396–1653 |

258 |

0,55 |

0,28 |

–154 |

» |

2011 |

» |

Сени, южная стена, восточный столб; подкоровое кольцо |

|

91 |

s11_07 |

1568–1650 |

83 |

0,54 |

0,48 |

–225 |

» |

2011 |

Листв. |

Сени, лага 1 (северная); следы короедов |

|

92 |

s11_02 |

1567–1653 |

87 |

0,65 |

0,58 |

–231 |

» |

2011 |

» |

Сени, лага 2 (средняя); кора |

|

93 |

s11_04 |

1581–1652 |

72 |

0,50 |

0,57 |

–222 |

» |

2011 |

» |

Сени, лага 3 (южная) |

|

94 |

s11_50 |

1537–1650 |

114 |

0,51 |

0,60 |

–228 |

» |

2011 |

Кедр |

Восточная клеть, южная стена, первый венец; подкоровое кольцо |

|

95 |

s11_37 |

1491–1650 |

160 |

0,62 |

0,26 |

–256 |

» |

2011 |

» |

Восточная клеть, западная стена, первый венец; следы короедов, подкоровое кольцо |

|

96 |

s11_10 |

1433–1650 |

218 |

0,50 |

0,19 |

–262 |

» |

2011 |

» |

Восточная клеть, подпорка под югозападный угол |

Примечания : r – межсериальный коэффициент корреляции, σ – стандартное отклонение; листв. – лиственница сибирская, рас.-сосуд. – рассеянно-сосудистая древесина.

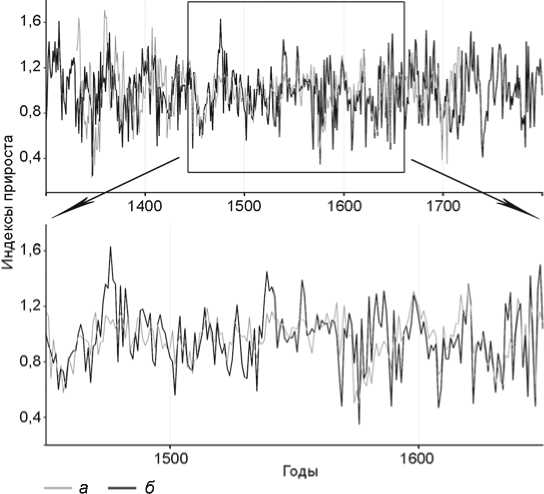

Рис. 2. Перекрестная датировка обобщенной стандартизированной хронологии «Старотуруханск» по археологической древесине ( а ) с ДКХ «Мангазея» ( б ). Обе по кедру сибирскому.

сибирскому, охватывающая период с 1246 по 1969 г. [Schweingruber]. Коэффициенты корреляции для общего интервала 1451–1698 гг. между ДКХ «Мангазея» и двумя ДКХ «Старо-туруханск» (по кедру и лиственнице) составили соответственно 0,58 и 0,66. Использование данной хронологии позволило верифицировать ранее полученные результаты [Мыглан, Жар-ников, Визгалов, 2011] и обеспечило надежную датировку индивидуальных серий прироста по археологической древесине на всей их протяженности (рис. 2, табл. 1). Выполненный гисто-метрический анализ образцов показал, что заготовка деревьев для строительства проходила в основном в осенне-зимний период, т.к. годичные кольца успели полностью сформироваться [Мыглан, Жарников, Визгалов, 2011].

Результаты и обсуждение

В ходе исследования из 96 образцов 85 удалось датировать. Неудачи с датировкой части образцов связаны с наличием у последних аномалий в приросте (креневая древесина), «благо-душностью»* прироста, недостаточной длиной индивидуальных серий, присутствием в выборке образцов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), для датирования которых нет необходимых ДКХ. Ксилотоми-ческий анализ показал, что исследованный материал распределяется по древесным породам следующим образом: 68 экз. – сосна сибирская, 23 – лиственница, 3 экз. – сосна обыкновенная. Лесообразующими породами в районе исследования являются сосна сибирская (кедр) и лиственница. Они в основном и использовались в качестве строительного материала. Сосна обыкновенная произрастает южнее, т.е. данная древесина была привезена и использована вторично.

Для удобства описания полученных результатов материал был разбит согласно расположению строительных ярусов в раскопе.

Нижний (первый) строительный ярус представлен постройкой 9 . Она жилая, трехчастная (изба–сени– изба). Полностью раскопана западная клеть размером по внутреннему контуру стен 360×370 см. Сруб сохранился на высоту двух венцов, диаметр бревен 21– 27 см, клеть срублена в обло с выпуском. Изба была утеплена завалинками: от южной сохранилось бревно, от западной – доска. Пол располагался на уровне третьего венца. От него остались две поперечные лаги. Размер сеней по внутренним стенам 370×322 см. От пола сохранились три поперечные лаги и одна доска. Последняя имеет размеры 364×40×4 см. Она вторичного использования, с многочисленными отверстиями, в которых остались фрагменты нагелей. Западная и восточная стены сеней являются стенами жилых клетей. Южная стена была выполнена в системе заплота. От нее сохранились два столба (диаметром 24 и 29 см), с вертикальными пазами для крепления поперечных досок. В сенях найдено большое количество предметов: выстилка из обуви, фрагментов ткани и одежды, деревянных, берестяных вещей, скопление грузил-киба-сов, поплавков, глиняная птичка-свистулька и др. Вторая изба (восточная клеть) жилая или хозяйственная. В раскопе зафиксирован ее западный угол. Сохранился только окладной венец. В срубе в пределах раскопа не обнаружено ни одной находки.

С постройки 9 отобрано 14 образцов (табл. 1). Элементы западной клети за исключением одного южного венца датируются 1649 г. Подкоровые кольца отсутствуют, поэтому можно сделать вывод, что эта клеть возведена не ранее 1649 г. Судя по результатам датирования образцов с сеней (лаг и столбов), наличию подкорового слоя у двух из них (s11_02 и s11_45), сени были сооружены не ранее 1653 г. С бревен восточной клети взято три образца, которые указывают на один год заготовки материала – 1650-й. Наличие подкорового кольца у двух из них (s11_37 и s11_50) позволяет говорить о сооружении этой клети не ранее 1650 г.

Наиболее вероятно, что первоначально была построена западная клеть, затем через год – восточная, а спустя три года избы объединили сенями в одну трехчастную конструкцию. Постройка 9 была уничтожена в результате пожара. Мощность и локализация прослойки горелой щепы свидетельствует о том, что очаг возгорания располагался в западной части западной клети.

Второй строительный ярус начал формироваться со времени строительства постройки 8 . Она была поставлена на месте восточной клети сгоревшей постройки 9, окладной венец которой использован в качестве фундамента, пожарище засыпано суглинком. Постройка 8 срубная, вероятно, являлась жилым домом. В раскопе исследован ее западный угол, расчищены четыре нижних бревна западной стены и три бревна южной (диаметром 25–33 см). Бревно окладного венца западной стены имеет диаметр 38 см, неошкуренное (s11_18), уложено четко поверх западного окладного бревна постройки 9 (s11_37). В первое время во дворе усадьбы оставались стоять заплотные столбы от сеней сгоревшей постройки. Видимо, это место оказалось за задней стеной дома, не было застроено и столбы не мешали его хозяевам, в результате чего здесь успел нарасти слой навоза, щепы и появился растительный покров, остатки которого фиксируются в раскопе в виде прослойки погребенного дерна с гумусированным суглинком под ним.

С постройки 8 взято 10 образцов, охватывающих венцы с первого по четвертый (табл. 1). Из них пять с внешнего сруба указывают на один год заготовки материала – 1667-й, а два – на 1666 и 1677 гг. Образцы с внутреннего сруба (s11_21 и s11_23) датируются 1677 г., горелая подпорка под западную стену строения – 1650 г. Последнее бревно-подкладка, скорее всего, использовано вторично и, вероятно, взято из сгоревшей постройки 9 (что подтверждается соответствием дат). Учитывая сохранность подкоровых колец у образцов s11_29 и s11_23, можно утверждать, что внешний сруб был построен не ранее 1667 г., внутренний позже на десять лет – не ранее 1677 г. Наличие в четвертом венце внешнего сруба бревна, образец которого (st10_d13) датируется 1677 г., указывает на факт перестройки.

Таким образом, перед нами складывается следующая последовательность строительства: постройка 9, простояв в общей сложности не более 18 лет, сгорела, на ее месте не ранее 1667 г. была сооружена постройка 8. В 1677 г. по какой-то причине (вероятно, после очередного пожара) потребовалась перестройка, в ходе которой возвели внутренний сруб-подпол дома, внешние стены разобрали до трех нижних венцов, а верхние заменили на новые. Это предположе- ние подтверждают данные стратиграфических наблюдений: внутренний сруб расположен на глубине –190… –208 см (относительно условного нуля памятника), что на 40–45 см выше внешнего (–230… –253 см относительно условного нуля памятника). Внутренний сруб поставлен на глиняную отсыпку, поверх которой фиксируется тонкая прослойка щепы коричневого цвета, образовавшаяся в ходе деятельности жителей дома до устройства сруба-подпола.

К северо-востоку от дома обнаружена мостовая. Она представляет собой дощатый настил, уложенный поверх поперечных бревен. Доски и бревна со временем «тонули» в грязи, поэтому сверху укладывали новые ярусы. Для дендрохронологического анализа с мостовой взято два образца. Они датируются 1665 и 1668 гг. (табл. 1), что соотносится со временем возведения постройки 8. Следовательно, настил для прохода вдоль дома, скорее всего, был уложен сразу же при строительстве (этот неизменный и проверенный временем способ борьбы с грязью используется и в настоящее время).

Третий строительный ярус выделяется в результате корреляции стратиграфических и планиграфи-ческих наблюдений. В процессе функционирования постройки 8 ее хозяева, видимо в связи со своим растущим экономическим благополучием, решили огородить двор и обустроить его хозяйственными строениями: на свободной площадке к западу от дома были сооружены две постройки. Рассмотрим объекты в хронологическом порядке их возведения.

Ограда усадьбы – стена из бревен в системе заплота к северо-востоку от постройки 8, установлена вплотную к мостовой. С конструкции взято пять образцов, из которых датируются четыре: три – 1676 г., один – 1655 г. (табл. 1). Можно предположить, что после постройки дома первые девять лет двор стоял неогороженным. Ограда была сооружена в 1676 г. Ранняя дата самого нижнего бревна восточной части ограды (образец s11_40) объясняется вторичным использованием строительного материала.

Постройка 7 представлена квадратным срубом размером 284×296 см по внутреннему контуру стен, сохранившимся на высоту двух венцов. Внутри установлены девять столбов диаметром от 11,0 до 18,5 см: четыре в углах, по одному по центру трех стен, два в середине постройки. Возможно, эти многочисленные столбы являлись сваями под половые лаги. Сами лаги и пол располагались выше и не сохранились в раскопе. Внутри постройки на уровне окладного венца фиксируется нижний пол, уложенный прямо на землю. Он сложен из отдельных разноразмерных досок, бондарных клепок и днищ, фрагментов лыж и др. Исходя из состава многочисленных находок, можно предположить, что постройка использовалась как жилая или в качестве сарая-склада.

С постройки 7 было взято 22 образца, из них датировано 19 (табл. 1). Анализ дат показал следующее: два окладных венца датируются 1650 г., что свидетельствует об их повторном использовании, остальные – в интервале с 1674 по 1676 г. Судя по образцам с сохранившимся подкоровым слоем (указывающим на год рубки), древесина для строительства заготавливалась на протяжении трех лет (с 1674 по 1676 г.). Таким образом, постройка 7 была возведена не ранее 1676 г. Следовательно, двор дома оставался незастроенным девять лет. Постройка 7 была сооружена одновременно с оградой. Дата их возведения близка ко времени перестройки дома усадьбы – 1677 г.

Дополнительную информацию о постройке 7 дают данные дендрохронологического датирования столбов. Результаты анализа восьми образцов (девятый столб является спиленным заплотным бревном постройки 9, датированным 1653 г.) показали: пять датируются 1687 г., остальные – 1673, 1684 и 1686 гг. Исходя из наличия подкорового кольца у образцов, можно говорить, что древесина была заготовлена с 1686 по 1687 г. Вероятно, простояв 11 лет, постройка подверглась ремонту: не ранее 1687 г. в ней заменили пол вместе со сваями. Были установлены новые восемь столбов, а девятый, самый старый (заплотное бревно от постройки 9), глубоко вкопанный, видимо, не стали вытаскивать и оставили на месте.

Постройка 3 представлена окладным венцом, бревном второго венца восточной стены и лагой, расположенной вдоль этой стены на расстоянии 5 см от нее. Длина во сточной стены изнутри 360 см, длину южной и северной стен вычислить невозможно, т.к. последняя уходит в стенку раскопа, а бревно южной обрублено. По аналогии со всеми другими исследованными строениями Старотуруханского городища можно предположить, что постройка 3 в плане была также близкой к квадрату. В качестве бревна второго венца восточной стены использована кокора, выступающая за пределы сруба на 73 см и расположенная загибом вверх. Судя по сохранившимся в ней фрагментам нагелей, первоначально это была судовая деталь – бимс (поперечная балка под настил палубы). Внутреннее заполнение мощными слоями навоза со щепой указывает на использование строения в качестве стайки (помещения для домашнего скота).

С постройки 3 взято 11 образцов, из которых семь датируются (табл. 1). Даты группируются в пределах 1669–1674 гг., часть периферийных колец у образцов отсутствует (что хорошо видно из сопоставления образцов, отобранных с одного элемента конструкции). Можно сделать вывод, что по стройка 3 была сооружена не ранее 1674 г. Однако по нижнему уровню фиксации (–183 см) она расположена выше постройки 7 (–200… –210 см) и основания изгороди (–211 см), следовательно, была поставлена позже них.

Исходя из мощности накопившегося культурного слоя относительно постройки 7 и изгороди (17–28 см), постройку 3 корректно датировать 80-ми гг. XVII в.

Четвертый строительный ярус характеризуется следующей картиной: жилая изба и стайка (постройки 8 и 3) продолжают стоять, постройка 7 сгорает и на ее месте возводят постройку 2 . Она квадратная в плане, 360×360 см по внутреннему контуру стен. От сруба сохранились три бревна окладного венца и два бревна-подпорки под южную стену. Диаметр бревен от 23 до 30 см. Окладной венец опирается на выступающие из земли остатки постройки 7 – бревна сруба и столбы. Состав многочисленных находок дает основание интерпретировать постройку 2 как жилую. К ее западной стене пристроено крыльцо-рундук, от него остались четыре горизонтальных бревна длиной от 207 до 246 см, диаметром 15–20 см и поперечная доска-ступень размером 107×30 см, толщиной 6,5 см. Взаиморасположение конструкций – на одном уровне, с упором друг в друга – позволяет говорить о наличии периода одновременного существования построек 2, 3 и крыльца.

С постройки 2 для дендрохронологического анализа было отобрано 14 образцов, из которых один не датирован (табл. 1). Из ше сти элементов сруба три датируются 1700 г., два – 1698 и 1680 гг. (вероятно, про сто отсутствует часть периферийных колец). В случае с бревнами-подкладками, образцы которых (st10_d03 и st10_d04) имеют более ранние даты, следует предположить вариант повторного использования древесины. Сохранившиеся подкоровые кольца приходятся на 1700 г., он, вероятно, и является временем строительства данного сооружения.

Отдельно стоит рассматривать данные дендрохронологического датирования деталей крыльца-рундука.

Анализ четырех образцов показал, что даты укладываются в интервал 1654–1657 гг. Учитывая отсутствие подкоровых колец у образцов, можно говорить о сооружении крыльца не ранее 1657 г. Однако наличие у бревен нефункциональных для данной конструкции пазов-чаш указывает на вторичное использование древесины, т.е. 1657 г. – это время заготовки древесины для сруба, послужившего впоследствии источником материала для крыльца. В нашем случае временем сооружения крыльца-рундука будет дата строительства постройки 2 – не ранее 1700 г.

Постройка 2, так же как предыдущая, сгорела. После пожара сруб разобрали до окладного венца, пожарище засыпали мощным слоем глины для нового строительства (постройки 1а).

Пятый строительный ярус представлен постройкой 1а , которая смещена на север относительно предыдущей, но ориентирована так же. Она двухчастная, с северной стороны к основному помещению пристроены сени. Изба имеет внутреннюю завалинку, представляющую собой конструкцию из двух срубов, вставленных один в другой. Они практически квадратные в плане, внешний 340×350 см (по внутреннему контуру стен), внутренний 232×244 см. Пространство между ними составляет 21–50 см. Во время функционирования постройки 1а оно не было заполнено, вероятно, с целью содержания подпола в сухости. Внутренний сруб имеет настил на уровне верха окладного венца и служил, видимо, подклетом – холодным складом под полом жилого дома для хранения продуктов. Сени пристроены в технике заплота: в длинных выпусках окладных венцов западной и восточной стен избы прорублены прямоугольные пазы для крепления вертикальных столбов, в которые, в свою очередь, крепились шипы горизонтальных бревен стен сеней.

Таблица 2. Время функционирования строительных ярусов Старотуруханского городища

|

Строительный ярус |

Номер постройки, другое сооружение |

Год |

Период су-ществова-ния, лет |

Примечание |

||

|

строительства |

перестройки |

разбора (пожара) |

||||

|

I |

9 |

1649 |

1650, 1653 |

1667 |

18 |

– |

|

II |

8 |

1667 |

1677 |

1718 |

51 |

В 1677 г. заменены верхние венцы |

|

(выше третьего) и сооружен подпол |

||||||

|

Мостовая |

1668 |

1676 |

1700 |

32 |

– |

|

|

III |

7 |

1676 |

1687 |

1700 |

24 |

Продолжают стоять постройка 8, огра- |

|

Ограда |

1776 |

– |

1700 |

24 |

да, мостовая |

|

|

3 |

1680-е |

– |

1709 |

? |

||

|

IV |

2 (вместе с |

1700 |

– |

1709 |

9 |

Продолжают стоять постройки 8, 3 |

|

крыльцом) |

||||||

|

V |

1а |

1709 |

– |

? |

От 9 |

Продолжает стоять постройка 8 |

|

VI |

1 |

1718? |

– |

? |

? |

– |

|

5 |

1718 |

– |

? |

? |

– |

|

С постройки 1а было отобрано 15 образцов, из которых 13 (без повторов элементов 10) датированы (табл. 1). Учитывая, что ни на одном образце подкоровый слой не сохранился, а основная часть дат приходится на период с 1695 по 1709 г., можно говорить о сооружении данного строения не ранее 1709 г. Эта дата логически укладывается в схему смены построек. Наличие образцов d21 и s11_49 свидетельствует о повторном использовании древесины.

Таким образом, 1709 г. является крайней датой для построек 2 (вместе с крыльцом) и 3. Соответственно, постройка 2 простояла около девяти лет.

Шестой строительный ярус характеризуется сменой постройки 8 на постройку 5. Верхние оставшиеся венцы внешнего сруба постройки 8 использованы в качестве фундамента под новый дом. Постройка 5 срубная, из бревен диаметром 28 см. Датированы три образца (табл. 1). Их подкоровые кольца пришлись на 1718 г. Следовательно, постройка 5 сооружена не ранее 1718 г. Эта дата может считаться конечной для постройки 8, которая являлась добротным жилым домом, простоявшим ок. 51 года (1667–1718 гг.) и пережившим несколько пожаров. Столь длительная «жизнь» вполне соответствует мощности накопившегося вокруг постройки 8 культурного слоя – 50–60 см.

На шестом строительном ярус е прослеживаются следы реконструкции постройки 1а. От нее были оставлены бревна окладного венца внешнего сруба и два венца внутреннего. Все пространство внутри внешнего сруба вместе с внутренним отсыпано желтым песком. На оставшихся внешних венцах возведено новое сооружение – постройка 1 . С нее не удалось взять ни одного образца из-за плохого состояния древесины, которая располагалась выше границы мерзлоты. Более поздних построек в раскопе не сохранилось. Верхние слои переотложены, в них найдены отдельно лежащие бревна от поздних разобранных сооружений.

Заключение

Расположение Старотуруханского городища в зоне распространения вечномерзлых грунтов обусловило уникальную сохранность построек в раскопе, что позволило в большинстве случаев с точностью до года установить время их возведения и образования строительных ярусов центральной части посада. В результате проведенного исследования в раскопе 1 выявлено шесть строительных ярусов (табл. 2). Первый (нижний) соответствует периоду функционирования постройки 9 – 1649–1667 гг.; второй связан с первым этапом постройки 8 и нижними настилами мостовой – 1667–1677 гг.; третий датируется временем существования построек 3, 7 и ограды усадьбы –

1676–1700 гг.; четвертый относится к периоду функционирования по стройки 2 – 1700–1709 гг.; пятый (постройка 1а) и шестой (постройки 1 и 5) ярусы по данным дендрохронологии имеют только начальную дату – соответственно 1709 и 1718 гг.