Дендрохронологическое датирование построек каркасно-столбового типа (на примере постройки 11 Усть-Войкарского городища)

Автор: Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Усть-Войкарское городище - многослойное поселение коренного населения Севера Западной Сибири, существовавшее в эпоху Средневековья - Нового времени. Памятник входит в круг редких в регионе поселенческих комплексов с мерзлым культурным слоем. Наличие мерзлоты обусловило приемлемую сохранность деревянных построек, образующих идентифицируемые архитектурно-планировочные структуры. В этих условиях естественным и перспективным шагом для решения проблем хронологии памятника является применение метода дендрохронологии. В статье рассматриваются особенности дендроанализа жилых построек каркасно-столбового типа на примере одного из строений поселения. Основные черты таких построек - внешние стены из вертикально установленных элементов, закрытое центральное помещение; открытый очаг в центре; проход по периметру центрального помещения; деревянные полы на всей площади постройки. Археологизированные остатки построек такого типа требуют более тщательного подхода при идентификации деталей, служащих источником дендрообразцов. В процессе анализа учитывается археолого-архитектурный контекст происхождения дендрообразцов, видовой и возрастной состав древесины, сезон заготовки деревьев. Для анализа образцы объединены в группы по принадлежности определенным структурным элементам строения. По результатам применения дендрохронологического метода высказано предположение, что постройка была сооружена в 70-х гг. XVII в. Анализ распределения дат показал периодическое обновление деталей в разных элементах постройки. Высокие статистические параметры синхронизации измеренных рядов прироста древесины показали, что ряд деталей изготовлен из одного ствола дерева. По данным дендроанализа приводится обоснование времени появления погребения, обнаруженного на площади постройки.

Усть-войкарское городище, север западной сибири, дендрохронология, каркасно-столбовые постройки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146444

IDR: 145146444 | УДК: 902/903 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0459-0467

Текст научной статьи Дендрохронологическое датирование построек каркасно-столбового типа (на примере постройки 11 Усть-Войкарского городища)

Архитектурная составляющая материальной культуры населения Усть-Войкарского городища (Север Западной Сибири) неоднократно привлекала внимание исследователей [Гаркуша, 2020]. Настоящая работа продолжает серию публикаций, в которых объекты строительства поселения анализируются с учетом данных, полученных методом дендрохронологии. Приведены результаты дендроанализа древесины из постройки 11*, на площади которой обнаружен неординарный археологический объект: парное погребение в очаге [Батани-на и др., 2019].

Постройка является типичным примером крупногабаритного стационарного каркасно-столбового жилого строения на «городище». В свою очередь, такие жилые дома имели широкое распространение на Севере Западной Сибири. Близкие аналоги таким строениям известны в архитектуре построек «самоедских» кварталов Надымского и оборонительно-жилого комплекса Полуйского городков [Кардаш, 2009, с. 56–58; 2013, с. 107–115]. Основные черты строений: огороженное центральное помещение; центральное размещение открытой очажной конструкции, представленной в виде прямоугольной рамы; наличие прохода по периметру центрального помещения. К входному проему во внешней стене пристраивался идущий на улицу небольшой коридор.

Как объект дендроархеологического исследования такой тип строений имеет свою специфику, отличную от срубной застройки. Элементы последней сравнительно легко узнаваемы среди остатков ар-хеологизированных построек, в отличие от каркасно-столбовых строений, характеризуемых значительным количеством вариантов (см., напр.: [Соколова, 1963]). Тем самым, для реконструкции истории строительства приобретает особое значение идентификация элементов конструкции, тщательная фиксация в описи источника дендрообразца и выбор методики дендроархеологических исследований.

Постройка площадью ок. 50 м2 размещалась в подготовленном неглубоком котловане. Внешние стены, кроме передней, набирались из вертикально установленных досок шириной 15–20 см. Нижняя часть стенового набора прижималась к стенкам котлована горизонтально уложенными жердями либо досками, зафиксированными колами. Передняя стена формировалась уложенным между столбами полубрусом. В ее середине, между двумя секциями стенового набора, оставлен входной проем шириной ок. 0,7 м. Со стороны проема торцы досок были затесаны для их фиксации «в заплот» (обрамление проема не сохранилось). Каркас внутреннего помещения образован столбами, выполненными из полубруса, полученного из бревен диаметром 18–23 см. Столбы устанавливали по углам и в серединной части намеченного периметра. Стены длиной ок. 4,5 м собирались «в заплот». Полы во внутреннем помещении (покрытие на лагах) состояли из отдельных секций шириной ок. 1,5 м, жестко не связанных ни между собой, ни с другими элементами постройки. В центральной части помещения размещалась очажная конструкция – двухвенцовая рама, стены которой соединены встык. Продольные стенки упирались в противоположную входу стену внутреннего помещения. Зона кострища отделена поперечной стенкой. Размеры очажной конструкции: 3 × 0,9–0,95 м; длина костровой зоны – 2,3 м. По периметру внутреннего помещения был организован проход шириной ок. 1,3 м. Пол в этой части помещения имел покрытие из различного по исполнению древесного материала. В целом уровень настилов в различных частях жилища был сопоставимый.

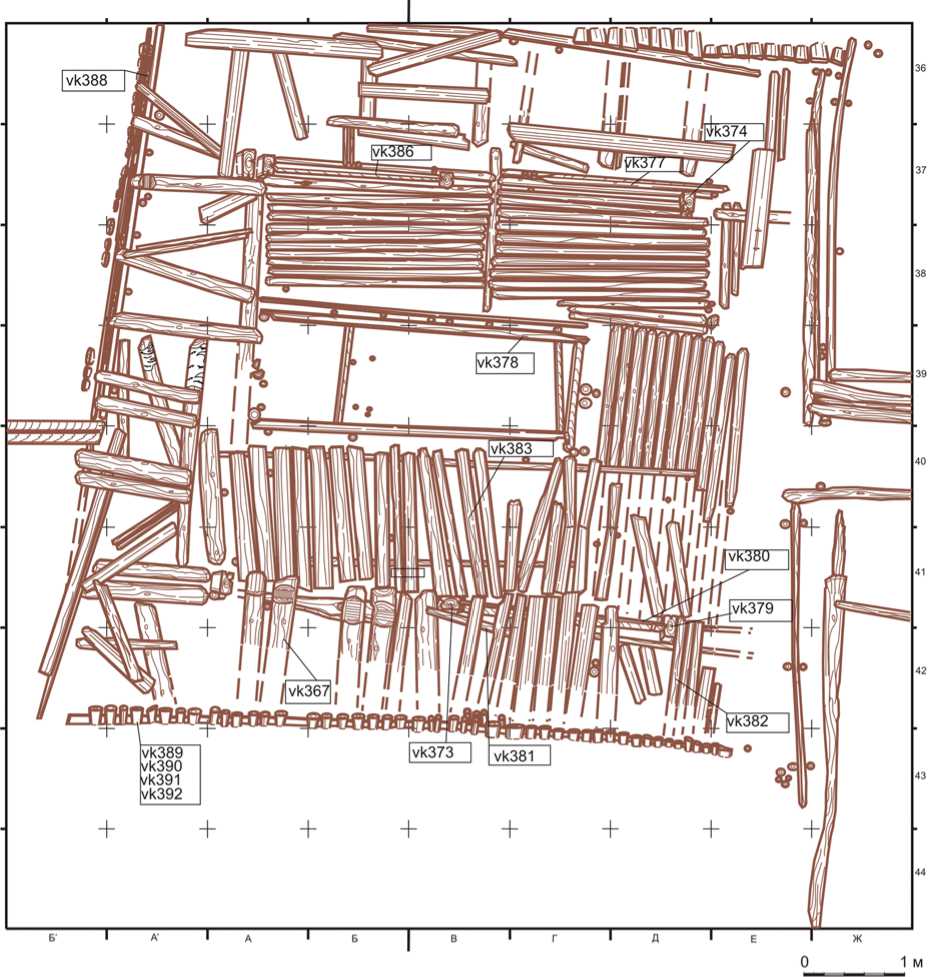

Основные критерии отбора образцов: происхождение от всех структурных элементов жилища; предполагаемое наличие на детали поверхности с подкоровым кольцом. К постройке был отнесен 21 образец, объединенный для анализа в группы по принадлежности к определенным элементам строения (рис. 1). Внешний стеновой набор (5 обр.): vk388–392. Столбы опорные (элементы каркаса внутреннего помещения) (3 обр.): vk373– 374, vk379. Стены внутреннего помещения (3 обр.): vk377, vk380, vk386. Детали настилов в различных частях помещения (9 обр.): vk367–372, vk381–383. Рама очага (1 обр.): vk378.

По видовому со ставу в выборке древесины доминирует ель ( Picea obovata Ledeb.); присутствуют единичные образцы кедра, лиственни-

Рис. 1. План постройки 11 с указанием мест отбора дендрообразцов.

цы*. Проведена оценка возрастного состава деревьев. Древесину принято разделять на 6 возрастных групп: 1) возраст деревьев до 50 лет; 2) деревья возрастом 51–100 лет; 3) 101–150; 4) 151–200; 5) 201–250; 6) свыше 250 лет [Черных, 1996, с. 36–37].

Образцы от внешних стен представлены древесиной разного вида. Для изготовления деталей стенового набора использовались деревья возрастом ок. 100 лет (II и III группы). Столбы выполнены из лиственницы (Larix Sibirica Ledeb.), возраст деревьев был близок к верхней границе II возрастной группы. Выделяется один из столбов, выполненный из дерева возрастом ок. 50 лет. Соотношение поперечного размера и количества годичных колец позволяет предположить, что эти деревья происходили из мест с различными условиями произрастания. Для внутренних стен и настилов применена разновозрастная древесина. Для изготовления настилов во внутреннем помещении использованы деревья возрастом от ок. 100 до 130 лет.

Сезон гибели (заготовки) деревьев с достоверно установленными подкоровыми кольцами (50 % от выборки) приходится на осенне-зимний период. Для части образцов с поврежденной поверхностью наличие подкорового кольца установлено предположительно, по косвенным признакам – процедура, широко применяемая в дендроархеологических исследованиях. Основание – совпадение в датах последних колец измеренных радиусов образца.

Измерение ширины годичных колец было выполнено на полуавтоматической установке «LINTAB–6» (с точностью 1/100 мм). Сравнение полученных рядов прироста выполнено методом перекрестного датирования в специализированной программе TSAP-Win Professional [Rinn, 2013]. Программа позволяет параллельно осуществлять в процессе перекрестного датирования визуальный контроль сопоставления графиков прироста и рассчитывать серию статистических параметров для каждого варианта их совмещения. Качество перекрестного датирования устанавливалось на основе стандартных статистических показателей, применяемых в программе TSAP:

– TV (T-Value) – стандартная t-статистика, демонстрирующая статистическую значимость коэффициента корреляции в зависимости от длины общего интервала двух серий;

– коэффициент ТВР. Представляет собой t–статистику, адаптированную по алгоритму М. Бейли и Дж. Пильчера, направленному на снижение низкочастотного тренда в исходных данных [Baillie, Pilcher, 1973];

– коэффициент Glk [Schweingruber, 1988, р. 83]. Указывает на степень сходства между двумя хронологиями, определяемую процентом совпадающих увеличений и уменьшений прироста;

– индекс перекрестного датирования CDI (Cross–Dating Index). Интегральный показатель, рассчитываемый на основе комплекса параметров, используемых TSAP.

Для контроля качества абсолютного датирования использовалась программа COFECHA; качество оценивалось по значениям коэффициента корреляции r [Grissino-Mayer, 2001].

Основной инструмент датирования – обобщенная древесно-кольцевая хронология (ДКХ) VKL по лиственнице, полученной в ходе раскопок. Ее календарная привязка была осуществлена при сопоставлении с длительной лиственничной мастер-хронологией «Yamal» [Briffa et al., 2013]. В свою очередь, индивидуальные ряды по хвойным разных видов показали приемлемую согласованность между собой. Это позволило, на основе отбора образцов по определенным критериям, сформировать обобщенные хронологии по хвойным для каждой постройки. Данные ДКХ привлекались для верификации датировок с неоднозначными результатами. Полученные хронологии для удаления трендов, имеющих неклиматическую природу, были стандартизированы методами «smoothing spline» (метод сглаживающего сплайна) и негативной экспоненты в программе ARSTAN [Cook, Krusic, 2005].

Относительное сопоставление рядов прироста по деталям от внешних стен показало наличие двух групп: vk388–389 и vk392, и vk390–391. Внутри каждой группы синхронизация между рядами характеризуется совокупностью высоких значений. В первой: Glk – 74–77 %, TV – 17,1–36,0; TВР – 6,1– 8,0; CDI – 57–68. Во второй: Glk – 77 %; TV – 15,1; TВР – 13,5; CDI – 98. Высокие статистические значения, наблюдаемые у рядов второй группы, позволяют предполагать изготовление деталей из одного ствола дерева. Даты периферийных колец внутри групп приходятся на один год. Однако попытка перекрестного датирования рядов из этих групп характеризовалась противоречивыми результатами. Как наиболее возможным был принят вариант, при котором относительные даты первой группы на 35 лет раньше дат второй группы. Сформированные две обобщенные последовательности рядов (107 и 76 лет) при сопоставлении между собой показали тот же результат, но с невысокими значениями показателей (Glk – 62 %, TV – 10,2; ТВР – 3,5; CDI – 22).

В группе столбов ряды по образцам vk373 и vk374 показали хорошую графическую синхронизацию; окончания рядов приходятся на один год. Статистические данные (Glk – 80 %, TV – 31,1; ТВР – 12,4; CDI – 92) позволяют утверждать, что детали выполнены из одного ствола дерева. Однако попытка сопоставления с ними образца от еще одного столба (vk379), имеющего 44 годичных кольца, показала противоречивые результаты.

Относительные даты деталей настилов из разных частей жилища образуют компактную хронологическую группу. Статистические параметры датирования характеризуются определенной вариабельностью. Интервалы лучших значений: Glk – 63– 83 %; ТВР – 4,9–14,8; CDI – 34–133. Дата периферийных колец у большинства образцов приходится на один год; дата vk383 на год позже. Для vk367, vk370, vk381, vk382 установлено наличие подкорового кольца. Для других оно допускается с вероятностью. Учитывая хронологическую компактность дат этой группы деталей можно заключить, что древесина могла быть заготовлена в течение 1–2 лет. Из этой серии выбиваются vk371 и vk381, имеющие достаточно низкие статистические значения показателей относительного датирования.

Немногочисленные образцы от внутренних стен и очага (vk377–378, vk380, vk386) также отличаются по качеству относительного сопоставления. Низкими значениями характеризуется позиция для vk386; для vk380 не удалось получить приемлемый результат.

Абсолютное датирование по ДКХ VKL показало распределение индивидуальных рядов по качеству статистических показателей (см. табли-

Постройка 11. Описание дендробразцов, статистические показатели датирования по хронологии VKL

|

к s о X со io О О л |

в |

в |

в |

1 |

в |

в |

в |

в |

В |

1 |

1 |

В |

в |

в |

в |

В |

в |

в |

В |

в |

2^ о Bt оз X О X X о сЗ X о о о й к сЗ*1 X X X о и о X ч й X о m о и Оч X X X о о X о Он X X m о Он X о с ю X сз" X о о X Xх Он o' X X о Он ю ю сЗ X сЗ X Он о X сЗ X У си |

|

|

х к |

гч о о 1-Н |

о |

о |

гч о о |

о |

о |

40 40 40 1-Н |

40 40 40 1-Н |

40 |

40 40 |

ГЧ 40 |

S |

*п Ох 40 О 40 1-Н |

ГЧ о о 1-Н |

о |

40 |

40 40 |

40 2 40 |

о ГЧ S\ 1-Н |

о ГЧ О\ 1-Н |

40 2 ЧР |

|

|

х 2 к |

40 |

й |

40 |

ГЧ ОО |

О\ О\ |

ОО |

2 |

V-) |

3 |

ОО |

% |

ОО 40 |

2 |

3 |

ОО rl 40 |

40 |

v-> |

S |

40 40 |

о |

||

|

св « к 5 S X « S 2 й о а « |

40 ^ |

О\ |

о |

40 °\ |

ОО |

Ох |

40 ОО rf |

Ох 4°г rf |

04 |

ГЧ ГЧ |

Ох |

40 rf |

Еп |

Й |

ГЧ |

m |

2 |

40 |

40 ГЧ |

40 |

rf |

|

|

сЗ 2 и а § |

ОГ |

S |

S |

ОГ |

Ох |

ОГ |

о |

Г1г |

О |

Г1 |

Г1г ГЧ |

ЕС |

о |

S |

ОГ |

ООг |

о |

ОГ |

ОО |

ОГ |

||

|

° я у § |

40 |

ц~> |

ОО ОО |

2 |

2 |

ГЧ |

+ rl ОО |

+ Ох |

2 |

+ |

40 |

+ |

+ 40 |

2 |

40 40 |

о |

2 |

40 |

^ |

+ |

||

|

40 ^ |

гч |

40 гч |

Г1г |

40 Г^ |

ОО Ох |

ОО Г1г |

ОО О1 ГЧ. |

^Ч |

ГЧ Г1г |

9 |

ОО |

Ох Ох |

ГЧ |

ГЧ Г1г |

Г1г |

2 |

Г1г |

ГЧ ГЧ |

40 04 |

|||

|

о4 |

2 |

2 оо^ |

40, |

Ох |

о |

о |

2 |

ГЧ 40 |

ГЧ Г1г |

40 40 |

6 |

4R |

О |

40 |

m |

|||||||

|

X |

ср |

40 |

40 |

Г1 |

Ох |

Й |

о |

о |

о |

о |

о |

40 |

о |

|||||||||

|

и |

40 ГЧ |

ОО |

ГЧ 40 |

40 |

ГЧ |

m |

Ох 40 |

S |

40 ГЧ |

40 |

40 |

m |

40 ГЧ |

ГЧ |

rl |

2 |

04 |

|||||

|

Он |

^ |

rr |

ОО |

40 |

ГЧ^ |

ОО, |

оГ |

О |

ггГ |

in |

ООг оГ |

О\ |

Г1г ГЧ |

оо” |

о. |

О\ ГЧ |

||||||

|

> |

’—г |

rr |

V |

rf |

rf |

vo |

rf |

rf |

ГЧ |

о. |

ООг |

rf |

ООг |

V |

°\ rf |

Г1г |

||||||

|

о |

2 |

40 |

40 40 |

V") |

40 |

Ох |

S |

40 40 |

40 |

40 |

2 |

ОО 40 |

ГЧ 40 |

40 |

||||||||

|

8 m ” |

й к |

m о Он |

m о Он |

m о Он |

m о Он |

m о Он |

й |

й |

m о Он |

m о Он |

й |

й |

о Он |

о Он |

о Он |

о Он |

й к |

й к |

m о Он |

m о Он |

й 2 |

|

|

00 X X * X сЗ X о н о 00 S |

сЗ п: X о Он к X сЗ сЗ X |

х х к о о О к ^ х м о м X X н о X к |

х х к о о О к ^ х м о м X X н о X к |

х х к о о О к ^ х м о м X X н о X к |

х х к о о О к ^ х м о м X X н о X к |

х х к о о О к ^ к м о м Е^ К н о оз к |

л К О н о >s о К К о К м ю ч о н о |

л к о н о >s о к к о К м ю ч о н о |

5S К к о о к ^ к м сЗ X к о н о |

сЗ оЗ У О сЗ X К О н о |

л к о н о >s о к к о К м ю ч о н о |

К! К К О о о к ^ к м сЗ X к о н о |

сЗ Ч К н о оЗ К « ч п: сЗ оЗ |

о п: о X о к м Е^ К н о оз к |

к к к о о О к ^ к м о м Е^ К н о оз к |

в; К К о о о к ^ к м сЗ X к о н о |

сЗ К о н о в; t* К 3 о К м |

сЗ К о н о в; t* К о К м |

сЗ К о н о в; t* К о К м |

сЗ К о н о в; t* К о К м |

сЗ к о F О К! К X В о X и |

|

|

§ § н g |

Он ю |

ю к |

ю к |

ю к |

ю к |

ю к |

ю к |

ю к |

п: |

ю к |

ю к |

п: |

S |

ю |

ю к |

X п: |

X п: |

X п: |

X п: |

X п: |

X |

|

|

о |

40 > |

ОО 40 2 > |

О\ 40 2 > |

2 > |

2 > |

Г1 2 > |

2 > |

2 > |

2 > |

ОО 2 > |

Ох 2 > |

2 > |

ОО 2 > |

ГЧ ОО 2 > |

2 2 > |

40 ОО 2 > |

ОО ОО 2 > |

Ох ОО 2 > |

2 > |

Ох 2 > |

ГЧ Ох 2 > |

Позиция «число колец» характеризует количество фактически измеренных колец, т.к. может отличаться от реального их количества на образце (знаком «+» помечены образцы, измеренные от сердцевины). R – межсерийный коэффициент корреляции; s – коэффициент чувствительности. Пр. к. – дата первого измеренного кольца; Пф. к. – дата периферийного кольца (жирным шрифтом выделена дата подкорового кольца). Курсивом выделены даты, реконструированные по результатам относительного датирования индивидуальных рядов, с привлечением обобщенных ДКХ по хвойным. В графе «сезон рубки» использованы обозначения, применяемые в

TSAP-Win: WKL – осенне-зимний период; WK? – подкоровое кольцо определено как вероятное.

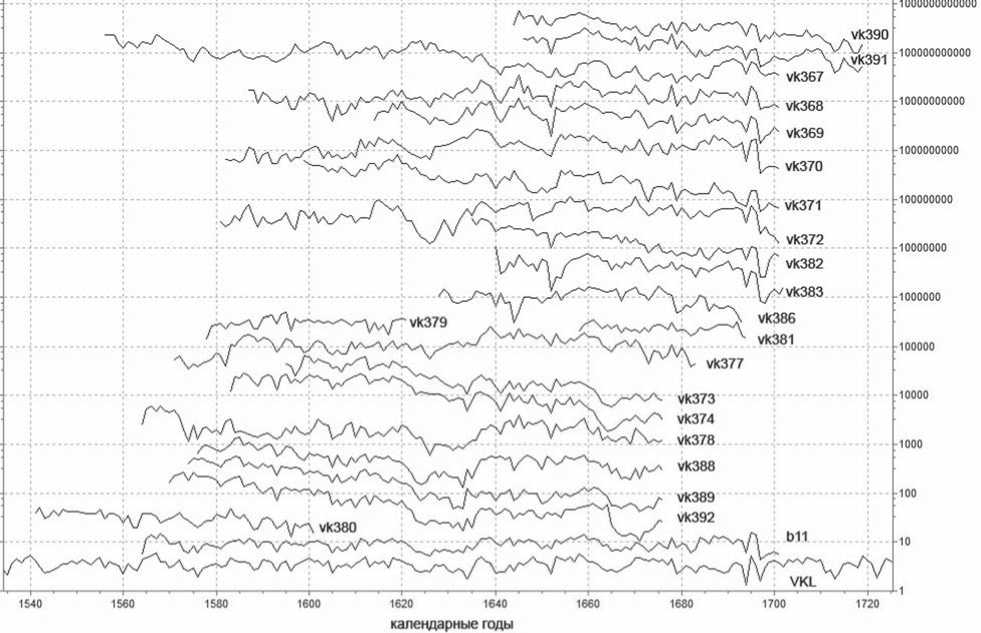

Рис. 2. Перекрестное датирование индивидуальных рядов (vk), обобщенной ДКХ по хвойным (b11), обобщенной хронологии по лиственнице (VKL). Графики представлены в формате полулогарифмических кривых.

цу ; рис. 2). Однозначные результаты имеют место для образцов vk368–370, vk373–374, vk378, vk382, vk390–391 (CDI варьирует от 35 до 85; r – 0,43– 0,79). Для других рядов наблюдается значительная вариабельность значений отдельных показателей; некоторые из них являются весьма низкими (CDI – от 19 до 31). Тем не менее лучшие рассчитанные варианты календарных дат соответствуют относительным. Проверка в программе COFECHA подтвердила даты для рядов с пониженными значениями TSAP-показателей. В свою очередь, «проблемные» результаты получили уверенное подтверждение более значимыми статистическими данными при сопоставлении с ДКХ по хвойным (CDI – 30–76).

Например, сомнения в результатах датирования образцов из внешних стен первой группы (vk388– 389 и vk392) были устранены при сопоставлении рядов с серией обобщенных ДКХ по хвойным, сопровождаемым более высокими статистическими данными (CDI – 32–76): осень-зима 1676/77 гг. Синхронизация обобщенного ряда, сформированного из данных «проблемных» рядов, могла сопровождаться совокупностями наиболее высоких значений (напр., CDI мог достигать значения 103). Напомним, что для vk379 и vk380 относительная 464

хронологическая позиция не была установлена. Однако попытка календарной привязки, несмотря на небольшое количество колец, сопровождалась совокупностями высоких значений (CDI – 60 и 67 соответственно).

Анализируя полученные дендродаты, отметим следующее. Среди деталей внешних стен определены две хронологические группы образцов: время рубки деревьев приходится на осенне-зимние периоды 1676/77 и 1719/20 гг. Два опорных столба заготовлены осенью-зимой 1676/77 гг. Разрыв в 55 лет с датой третьего столба (vk379) объясним потерей у последнего части периферийных колец. С этим периодом согласуется дата vk378 (рама очага; 1676 г.) со статусом вероятного подкорового кольца. Даты периферийных колец от деталей внутренних стеновых наборов образуют компактную группу. Наиболее значительный разрыв (83– 92 года) наблюдается с образцом vk380. С учетом возможной потери колец, здесь можно говорить об употреблении изначально переиспользованной древесины. Для трех образцов от деталей настилов установлено подкоровое кольцо, указывающее на осенне-зимний период 1701/02 гг. Учитывая, что даты периферийных колец других деталей из этой подгруппы также соответствуют этому време- ни, можно допустить, что деревья заготавливались в названные годы. Только дата лаги vk381 попадает на осень-зиму 1694/95 гг.

Ранее образцы из северного участка внешней стены уже являлись объектами датирования. Однако контекст был иной – эта часть строения была интерпретирована как «завалинка» срубной постройки 6* [Гурская, 2008, с. 219]. Тем самым, мы получили возможность дополнить характеристику использованного стройматериала. Сообщается, что количество годичных колец изменялось от 65 до 236, но в среднем составило ок. 100 лет, что соответствует и нашим наблюдениям. Деревья были заготовлены в летний период в 1665–1701 гг. Образцы принадлежат разным видам хвойных.

Отметим, что еще во время раскопок высота «завалинки» соответствовала уровню 2–4 венца постройки 9. Из этого следует, что во время функционирования построек 9 и 9А остатки внешних стен были хорошо заметны и, в силу периодического обновления конструкции, имели удовлетворительный вид. Вероятно, их состояние и натолкнуло строителей на мысль, использовать о статки старых стен в качестве основы для дополнительной теплоизолирующей конструкции срубов, близкой по устройству известным нам «завалинкам». Промежуток между стенами был заполнен мешаным слоем из древесных обломков и щепы. При этом практика замены отдельных деталей бывшей стены продолжалась как минимум до 1719/20 гг.

Учитывая несомненную функциональную связь внешних стен постройки 11 с возникшими позже срубами, отметим, что полученные даты не противоречат гипотетической истории строительства постройки 11. По имеющимся материалам, 1676/77 гг. возможно оценить наиболее вероятным временем ее строительства. В пользу этого свидетельствует время заготовки важных несущих элементов конструкции – опорных столбов каркаса внутреннего помещения. С этим периодом согласуются даты части деталей из внешних стен, а также даты деталей от очага и внутренней стены. Даты деталей настилов явно отражают этапы полного их обновления. Разброс дат образцов из внешних стен демонстри- рует периодические замены элементов стенового набора, где допускалось применение и вторичной древесины.

В свою очередь, отсутствуют однозначные маркеры, позволяющие аргументировано предложить относительно узкий период, в течение которого могло быть произведено захоронение на площади жилища. На основании имеющихся сведений, время его появления допустимо определить в пределах второй половины последней трети XVII в. – первого десятилетия XVIII в. (время появления постройки 9А), но не позже начала 40-х гг. XVIII в. (время строительства постройки 9).

Однако вызывает вопрос соотношение дат элементов последующей постройки 9А (в частности, венцов) с датами настилов, отнесенных к постройке 11: основной блок дат постройки 9А приходится на период 1698–1702 гг. Мы видим два возможных объяснения наблюдаемой ситуации. Во-первых, сруб был возведен непосредственно на руинах каркасно-столбового дома, и какие-то участки предыдущей постройки продолжали эксплуатироваться и в новом жилище. Это было возможным после проведения соответствующих ремонтных работ. Во-вторых, нетипичное оформление бревен венцов позволило выдвинуть предположение о том, что сруб был собран из переиспользованных деталей [Гаркуша, 2016], т.е. в реальности сруб постройки 9А мог быть сооружен несколько позже. Вероятно, оба процесса могли быть реализованы в комплексе.

Наблюдаемое соседство остатков стен каркасно-столбовых построек и срубов на примере постройки 11 позволяет предположить, что не все объекты, названные в ходе первых раскопок «частоколами», являются о статками легких ограждений. С большой вероятностью это могут быть остатки стен еще неисследованных построек архаичного типа. В частности, таковым может являться «частокол 4», перекрытый срубной постройкой 8, исследованной в 2004 г. [Федорова, 2006, с. 13]. Он представлен стыкующимися под прямым углом участками. Местоположение этого объекта находится на линии, образованной расположенными вдоль западной бровки холма крупногабаритными постройками.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства» (FWZG-2022-0005).

Список литературы Дендрохронологическое датирование построек каркасно-столбового типа (на примере постройки 11 Усть-Войкарского городища)

- Батанина О.В., Гаркуша Ю.Н., Зубова А.В., Новиков А.В., Поздняков Д.В. Комплексное антропологическое исследование останков из погребения в жилище на городище Усть-Войкарское (приполярная зона Западной Сибири) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – № 4. – С. 140–153.

- Бенькова В.Е., Швейнгрубер В.Х. Анатомия древесины растений России. – Берн: Хаупт, 2004. – 456 с.

- Гаркуша Ю.Н. Об одном из типов «остяцких» жилых строений в Нижнем Приобье (по материалам археологического исследования городища Усть-Войкарское в 2015 г.) // Баландинские чтения: сб. ст. науч. Чтений памяти С.Н. Баландина. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна, искусств, 2016. – Т. XI. – С. 27–34.

- Гаркуша Ю.Н. К истории археолого-архитектурного изучения городища Усть-Войкарского (Север Западной Сибири) // Баландинские чтения: сб. ст. науч. Чтений памяти С.Н. Баландина. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна, искусств, 2020. – Т. XV. – С. 133–139.

- Гурская М.А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. – Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. – С. 212–231.

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой трети XVIII вв. История и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных (Обдорские городки конца XVI – первой половины XVIII в. История и материальная культура). – Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. – 379 с.

- Соколова З.П. Материалы по жилищу, хозяйственным и культовым постройкам обских угров // Тр. ин-та этнографии. Новая серия. – 1963. – Т. 84. – С. 182–233.

- Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. – М.: Nox, 1996. – 216 с.

- Федорова Н.В. Войкарский городок. Итоги раскопок 2003–2005 гг. // Науч. вестн. ЯНАО. – 2006. – Вып. 4. – С. 11–17.

- Baillie M.G.L., Pilcher J.R. A simple cross-dating program for tree-ring research // Tree-Ring Bulletin. – 1973. – Vol. 33. – P. 7–14.

- Briffa К.R., Melvin T.M., Osborn T. J . , Hantemirov R.M., Kirdyanov A.V., Mazepa V.S., Shiyatov S.G., Esper J. Reassessing the evidence for treegrowth and inferred temperature change during the Common Era in Yamalia, northwest Siberia // Quatern. Sci. Rev. – 2013. – Vol. 72. – P. 83–107.

- Cook E.R., Krusic P.J. Program ARSTAN (Version 41d). – NY, Palisades: Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia Univ., 2005. – URL: http://www.ldeo.columbia.edu/tree-ring-laboratory/ (дата обращения: 20.12.2021).

- Grissino-Mayer H.D. Evaluating Crossdating Accuracy: A Manual and Tutorial for the Computer Program Cofecha // Tree-Ring Research. – 2001. – Vol. 57, iss. 2. – P. 205−211.

- Rinn F. TSAP-Win: time series analysis and presentation for dendrochronology and related applications. Version 4.64. User reference. – Heidelberg, Germany: Frank Rinn Distribution, 2013 – 100 p.

- Schweingruber F.H. Tree rings: basics and applications of dendrochronology. – Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1988. – 276 p.