Дендрохронология могильников таштыкской культуры Хакасско-Минусинской котловины: к постановке проблемы

Автор: Слюсаренко И.Ю., Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты дендрохронологического анализа древесины из памятников таштыкской культуры Хакасско-Минусинской котловины. Этот метод датирования подводит основы объективности и достоверности под хронологические построения. Базой для исследования послужила коллекция из 180 образцов древесины, которая представляет 9 памятников, включающих 26 грунтовых могил и 6 склепов. Территориально могильники расположены в западной части котловины и вдоль левобережья Красноярского водохранилища. В хронологическом отношении они датируются в диапазоне I-VII вв. Древесина в погребениях представлена хвойными породами двух видов: лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), которые применялись, как для стенок срубов, так и для перекрытий. В большинстве случаев древесина характеризуется различной степенью деградации, которая создает трудности при перекрестном датировании образцов. Задачи исследования: построение относительных («плавающих») древесно-кольцевых хронологий по древесине отдельных могильников; сравнение древесно-кольцевых хронологий разных могильников для проверки возможности разработки дендрошкалы для таштыкской культуры в целом. Для решения этих задач отобраны материалы двух могильников: Оглахты и Тесинский Залив-З. Для первого были сформированы обобщенные древесно-кольцевые хронологии (ДКХ): по лиственнице (OgL) протяженностью 228 лет, и по сосне (OgP) длиной 178 лет. Их также удалось датировать между собой. По древесине Тесинского Залива-З была составлена обобщенная ДКХ по лиственнице (TZL) протяженностью 95 лет, которая успешно датировалась с оглахтинской хронологией. Результаты исследования показали, что погребения Тесинского Залива-З сооружались примерно в тот же период, что и исследованные оглахтинские могилы. Полученные даты являются относительными, а превращение их в абсолютные возможно при помощи радиоуглеродного датирования дендрообразцов с использованием методики «wiggle-matching».

Таштыкская культура, хакасско-минусинская котловина, дендрохронология, относительное датирование, грунтовые могилы, склепы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146722

IDR: 145146722 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0864-0870

Текст научной статьи Дендрохронология могильников таштыкской культуры Хакасско-Минусинской котловины: к постановке проблемы

Таштыкская культура является одним из наиболее ярких историко-культурных феноменов на территории Хакасско-Минусинской котловины. Несмотря на длительную историю исследований таштыкских древностей, вопросы истоков и генезиса культуры, специфики погребальной обрядности, хронологии и периодизации по-прежнему далеки от разрешения. П.П. Азбелев, подводя итоги изысканий в области таштыкской хронологии, делая акцент в первую очередь на анализе материалов из склепов, посетовал, что «не проводились пока на материалах склепов и естественнонаучные изыскания, так что у нас нет и привычной сегодня археологу радиокарбон-ной или дендрохронологической ‘шпаргалки’» [Аз-белев, 2012, с. 276]. В равной степени, за редким исключением [Панкова и др., 2010], это утверждение можно отне сти и по отношению к грунтовым могилам. Однако в последующие годы были предприняты первые шаги в направлении разработки такой «шпаргалки», отчасти в силу общей тенденции на широкое внедрение в археологические исследования методов естественных наук, отчасти благодаря систематическому и осмысленному накоплению соответствующих материалов из таштыкских комплексов. Благодаря особенностям погребального обряда (сожжение склепов, применение бересты и др.), а также специфическим локальным условиям формирования культурного слоя, в ряде случаев комплекс таких обстоятельств способствовал хорошей сохранности органики, в т.ч. деревянных погребальных конструкций. В ходе раскопок последних лет удалось собрать определенное количество археологической древеси- ны, пригодной для дендрохронологического анализа. В настоящее время проводятся исследования по древесно-кольцевому датированию древесины из отдельных памятников таштыкской культуры. Некоторые результаты этого процесса представлены в предлагаемой статье.

Материалы и методы

Для действенности дендрохронологического анализа необходимо, чтобы коллекция материалов отвечала требованиям количественной и качественной представительности. Задача датирования памятников в рамках целой культуры также вызывает необходимость более широкого территориального и хронологического охвата. Кроме того, для лесостепной зоны Хакасии, где отсутствует единый лимитирующий климатический фактор, значимое влияние на динамику годового прироста деревьев, а, следовательно, и возможность синхронизации, оказывают топоэко-логические условия места произрастания и видовые особенности древесных растений [Бабушкина, 2011]. Эти природные факторы накладывают свои требования в отношении количественного и качественного состава исследуемой древесины.

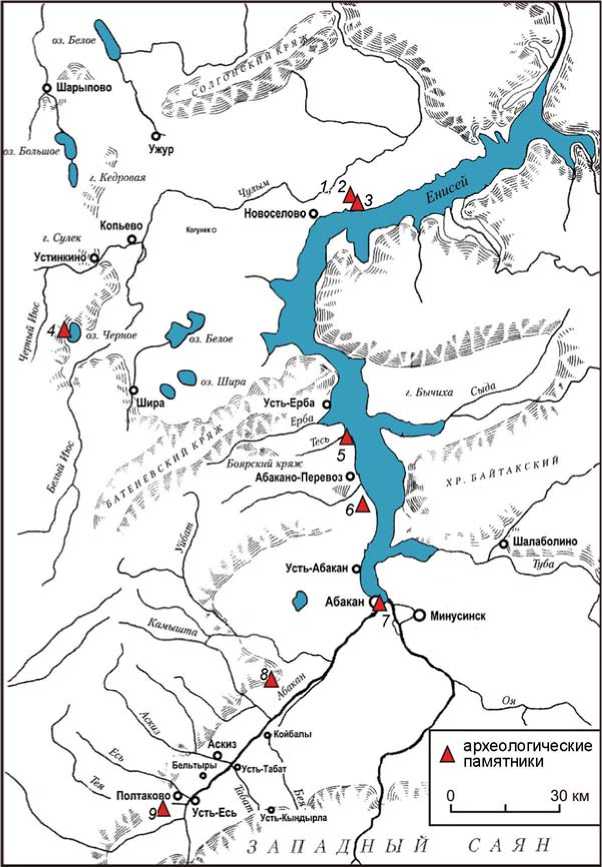

На сегодняшний день коллекция образцов таштык-ской древесины представлена 9 памятниками и насчитывает ок. 180 экз. (см. таблицу ). Территориально памятники приурочены к западной части ХакасскоМинусинской котловины, включая территорию вдоль левобережья Красноярского водохранилища (рис. 1).

В хронологическом отношении перечисленные памятники демонстрируют определенное разнообразие, устанавливаемое на основании предметного комплек-

Список памятников таштыкской культуры, из которых происходит коллекция древесины

|

Название памятника |

Авторы раскопок |

Тип погребальных сооружений |

Количество образцов |

|

Абакан-8 |

П.Б. Амзараков |

грунтовые могилы, склеп |

46 обр. (из 6 могил, 1 склепа) |

|

Арбан II |

Д.Г.Савинов |

склеп |

1 обр. |

|

Маркелов Мыс I |

Ю.В. Тетерин |

склепы |

5 обр. (из 2 склепов) |

|

Маркелов Мыс II |

О.А. Митько |

склепы |

2 обр. (из 2 склепов) |

|

Оглахтинский могильник |

А.В. Адрианов, Л.Р. Кызласов, О.В. Зайцева, Е.В. Водясов, С.В. Панкова |

грунтовые могилы |

79 обр. (из 9 могил) |

|

Сахсар |

И.А. Грачев |

грунтовые могилы |

5 обр. (из 2 могил) |

|

Тесинский Залив-3 |

О.А. Митько |

грунтовые могилы |

29 обр.(из 3 могил) |

|

Чегерак |

С.Г. Скобелев |

грунтовые могилы |

9 обр. (из 4 могил) |

|

Черноозерное II |

А.И. Готлиб |

грунтовые могилы |

2 обр. (из 4 могил) |

Рис. 1. Схема расположения памятников таштыкской культуры, из которых происходит древесина для дендрохронологических исследований.

1 – Маркелов Мыс I; 2 – Маркелов Мыс II; 3 – Чегерак; 4 – Черноозерное II; 5 – Те-синский Залив-3; 6 – Оглахтинский могильник; 7 – Абакан-8; 8 – Сахсар; 9 – Арбан II.

са, особенностей погребальной обрядности и радиоуглеродного датирования, располагаясь в диапазоне I–VII вв. [Азбелев, 2012; Амзараков, Ковалева, 2016; Готлиб, 2007; Грачев, 2010; Митько, 2007; Мить-ко и др., 2018; Панкова и др., 2010; Слюсаренко и др., 2017; Тетерин, 2007].

По количественному и качественному составу коллекция образцов древесины неоднородна. Это вызвано отчасти историей ее формирования. Несмотря на длительную историю исследования памятников таш-тыкской культуры, древесина от погребальных конструкций отбиралась в последние десятилетия лишь в отдельных случаях с целью радиоуглеродного датирования и сохранилась случайным образом в виде единичных образцов. Ситуация в корне изменилась в самые последние годы, когда при раскопках таш-тыкских могильников отбор древесины принял плано- мерный и целенаправленный характер, результатом чего стали серии образцов разной степени представленности (см. таблицу).

Наибольшей массовостью (79 обр.) отличается коллекция древесины из Оглахтинского могильника. Для данного памятника, имеющего долгую историю изучения, удалось задействовать все возможные источники поступления древесины: музейные коллекции, современные раскопки, повторные раскопки ранее исследованных объектов. Строительная древесина в таштыкских погребениях представлена хвойными породами двух видов: лиственница сибирская ( Larix sibirica Ledeb.) и сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.). Видовой состав древесины определен на основе анатомиче ских признаков, применяемых для ее идентификации [Бенькова, Швайнгрубер, 2004]. По имеющимся материалам пока трудно выявить строгую систему в использовании разных пород древесины. Так, в конструкциях Оглахтинского могильника в целом доминирует лиственница – 75 %, на сосну приходится 25 %, но соотношение между породами варьирует в разных объектах [Слюса-ренко, Гаркуша, 2023, с. 212, 225, 227]. Оба вида применялись как для стенок срубов, так и для перекрытий. Подобная картина наблюдается и на других памятниках, для которых имеются анатомические определения пород [Амза-раков, Ковалева, 2016, с. 52, 59].

Степень сохранности древесины весьма различается. В отсутствие общих доминирующих факторов, способ- ствующих обычно естественной консервации органики (многолетняя мерзлота, очень сухая среда и пр.) на сохранность древесины в условиях Хакасско-Минусинской котловины влияет совокупность специфических локальных условий. В силу этого, состояние древесных остатков может разительно отличаться даже в пределах одного памятника. Ярким примером является древесина из Оглахтинского могильника, степень сохранности которой возможно охарактеризовать как от удовлетворительной до очень высокой.

Однако для большинства памятников характерна та или иная степень поверхностной и глубинной деградации древесины. В ряде случаев образцы, полученные от стенок сруба или перекрытия, воспринимаемые на месте раскопок как монолит, при подготовке к измерениям оказываются состоящими из двух, а то и трех отдельных деталей. Такая ситуация зафиксиро- вана, напр., на образцах из могильника Тесинский Залив-3. Тем самым возникают сложности с атрибуцией конструктивного типа детали и точного ее местоположения в структуре объекта.

Отмеченная деградация древесины имеет следствием трудности при перекрестном датировании образцов. Разрушение внешних слоев, приводящее к потере иногда до нескольких десятков периферийных колец, не позволяет зафиксировать наличие подкорового кольца и, соответственно, установить год валки дерева, т.е. момент, после которого оно было использовано в конструкции. Невозможность определить точное количество утраченных наружных колец придает относительному и абсолютному датированию конкретных образцов в значительной степени предположительный характер.

Часто пороком древесины, приобретенным в процессе ее археологизации, является деформация годичных колец, выраженная в наблюдаемом на поперечном спиле сжатии слоев прироста. В большей степени этому явлению подвержена ранняя древесина. Таким образом, на образцах отчетливо фиксируются участки разной площади с искаженными, по сравнению с нормальной древесиной, слоями прироста, что вызывает сложности при синхронизации древесно-кольцевых рядов. В подобной ситуации применялся способ, используемый при измерении образцов с другой разновидностью эксцентричных слоев прироста – креневой древесины. В этом случае направление измерений имеет вид извилистой кривой, обходящей участки с искаженным приростом [Шиятов и др., 2000, с. 37]. Тем самым процесс измерения становился более трудоемким, но его итогом нередко являлись вполне приемлемые результаты. Такой подход мы считаем правомерным, учитывая ценность археологической древесины, как источника разнообразной информации об объекте.

Измерение ширины годичных колец было выполнено на полуавтоматической установке «LINTAB–6» (с точностью 1/100 мм), подключенной к компьютеру со специализированной программой TSAP-Win [Rinn, 2013]. Измеренные индивидуальные серии погодич-ного прироста перекрестно датировались в данной программе, позволяющей осуществлять визуальный контроль сопоставления графиков прироста и рассчитывать серию статистических параметров для каждого варианта их совмещения.

Качество перекрестного датирования древеснокольцевых рядов оценивалось на основе стандартных статистических показателей, применяемых в программе TSAP: Glk (коэффициент сходства-изменчивости), TBP (коэффициент Бейли-Пильчера), CDI (индекс перекрестного датирования). Для дополнительного контроля качества датирования использовалась программа COFECHA [Grissino-Mayer, 2001], в которой сходство древесно-кольцевых хронологий (далее – ДКХ) оценивалось посредством межсериального (R)

и парного (r) коэффициентов корреляции. Кроме того, использовался коэффициент чувствительности, который дает оценку силы воздействия внешних факторов на рост деревьев: чем он выше, тем сильнее годовой прирост реагирует на внешние условия.

Из индивидуальных древесно-кольцевых рядов, показавших максимальное сходство между собой, создавались обобщенные ДКХ соответственно для отдельных объектов и для памятника в целом. В дальнейшем такие ДКХ служили инструментом датирования для всех остальных образцов. Для построения из индивидуальных древесно-кольцевых рядов обобщенных хронологий использована программа ARSTAN [Cook, Krusic, 2005]. Она направлена на минимизацию влияния возрастного тренда и других факторов неклиматической природы, присутствующих в индивидуальных хронологиях, на абсолютные значения ширины прироста древесных колец.

Поскольку главной целью работы рассматривалась оценка перспективы дендрохронологического анализа таштыкской древесины, была сформирована рабочая коллекция, включающая образцы, отвечающие следующим требованиям:

– наиболее представительные в количественном отношении выборки образцов;

– наилучшая сохранность образцов;

– происхождение образцов из возможно большего числа погребений;

– принадлежность образцов к разным породам древесины;

– происхождение серий образцов из наиболее близко расположенных памятников со сходными ден-дроклиматическими условиями.

Таким образом, источниковую базу на первом этапе исследования составили две серии образцов:

– 40 дендрообразцов из 5 погребений Оглахтин-ского могильника;

– 29 дендрообразцов из 3 могил памятника Тесин-ский Залив-3.

Результаты и обсуждение

Подробные результаты дендрохронологического исследования древесины из Оглахтинского могильника отражены в специальной публикации [Слюсарен-ко, Гаркуша, 2023]. По итогам перекрестного датирования были сформированы две обобщенные ДКХ: по лиственнице (OgL) – протяженностью 228 лет; по сосне (OgP) – длиной 178 лет. Современные исследования динамики изменчивости годичного прироста у хвойных пород (лиственница и сосна) ХакасскоМинусинской котловины под воздействием климатических и локальных факторов показало высокую корреляцию между этими видами в пределах одних мест обитания [Zhirnova et al., 2021]. Сопоставление обобщенных ДКХ по лиственнице и сосне (OgL и OgP) подтвердило, что для местных условий возможно

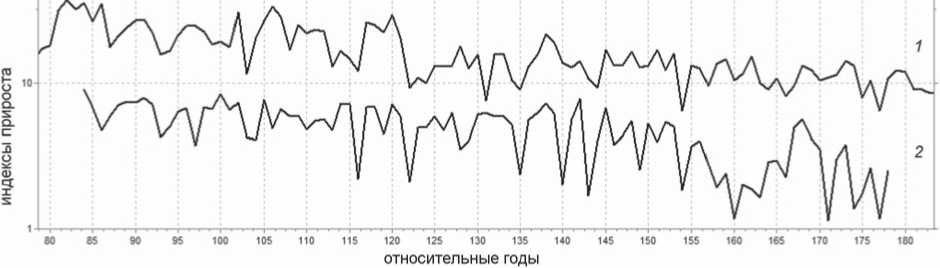

Рис. 2. Перекрестное датирование обобщенных древесно-кольцевых хронологий по лиственнице, сформированных по материалам Оглахтинского могильника ( 1 ) и могильника Тесинский Залив-3 ( 2 ). Графики представлены в полулогарифмическом виде.

перекрестное датирование между собой хвойных деревьев данных видов, происходящих из погребений Оглахтинского могильника. В целом из всей оглах-тинской серии не удалось получить хронологическую привязку лишь для 8 образцов (20 %). В рамках относительной хронологии исследованные погребения приходятся на интервал 184–238 гг.

Положительный опыт работы с оглахтинской древесиной позволил поставить вопрос о возможности сопоставления этих материалов с материалами других таштыкских могильников, в первую очередь наиболее близко расположенных. Ранее нами уже предпринималась попытка сравнения погребений из соседних могильников Маркелов Мыс II и Чеге-рак, которая увенчалась успехом [Слюсаренко и др., 2017]. Для настоящего исследования была отобрана, как наиболее отвечающая требованиям, серия образцов из 3 погребений грунтового могильника Тесин-ский Залив-3, расположенного при впадении р. Тесь в Енисей примерно в 30 км к ССЗ от Оглахтинского могильника.

Древесина из погребальных срубов Тесинского Залива-3 в целом имеет худшую сохранность по сравнению с оглахтинской. Из трех объектов (могилы 1, 2, 9) лучшее состояние демонстрирует материал из мог. 1. По видовому составу доминирует лиственница: из 17 образцов, для которых есть определения породы, пока выявлен только один сосновый.

Для 6 образцов (75 %) из мог. 1 получены индивидуальные ряды, характеризуемые хорошей согласованностью в изменении прироста, что отражают высокие значения межсериального коэффициента R – 0,61–0,80. На основе выборки из 4 образцов построена обобщенная хронология по лиственнице (TZL) протяженностью 95 лет с высокими значениями средних коэффициентов R и чувствительности (0,71 и 0,4 соответственно). В свою очередь, коэффициенты чувствительности индивидуальных рядов по образцам из мог. 1 демонстрируют значительный разброс – 0,17– 0,41. В определенной степени это может быть вызвано наличием в выборке образцов с небольшим количе- ством колец; относительно возрастные деревья (более 60 лет) показывают значения, близкие к верхнему порогу указанного интервала.

Образцы из других могил в основном ввиду приобретенных деформаций имеют невысокую степень синхронизации как между собой, так и с материалами из мог. 1. Те образцы, которые удалось датировать, по качеству корреляционных связей не могут быть включены в состав обобщенных ДКХ.

Попытка перекрестного датирования обобщенных лиственничных древесно-кольцевых хронологий, построенных для двух могильников, оказалась удачной. При сопоставлении хронологии TZL с оглахтинской ДКХ OgL получена достоверная синхронизация, характеризуемая следующими значениями: Glk – 73 %; ТВР – 5,8; CDI – 40. Парный коэффициент корреляции для этих двух обобщенных хронологий составил 0,41. По оглахтинской дендрошкале хронология Те-синского Залива-3 занимает интервал 84–178 гг. в относительных датах (рис. 2).

Пока единственный сосновый образец, происходящий из мог. 2, показал высокую степень синхронизации с оглахтинскими сосновыми хронологиями (CDI – 56–62). Учитывая, что оглахтинские обобщенные хронологии по лиственнице и сосне показали между собой убедительную согласованность в изменениях радиального прироста, то и сосновый образец из мог. 2 тем самым получил надежную относительную привязку в системе выстроенной хронологии. При этом лишь отдельные лиственничные образцы из мог. 2 демонстрируют высокую корреляционную связь с ДКХ TZL, которая иллюстрируется убедительными значениями CDI – 34–54.

Суммируя сведения о хронологическом распределении дат образцов из могильников Оглахты и Тесин-ский Залив-3, несмотря на отсутствие достоверных данных о потере периферийных колец на материалах из второго памятника, можно утверждать, что погребения Тесинского Залива-3 сооружались примерно в тот же период (ок. 178 г. по относительной шкале), что и исследованные оглахтинские могилы.

Заключение

Собранная в по следние годы коллекция таш-тыкской древесины позволила предпринять первые системные шаги в направлении дендрохронологического датирования памятников в пределах Хакасско-Минусинской котловины. Полученные обобщенные ДКХ для отдельных памятников имеют потенциал стать отправной точкой для формирования ряда локальных дендрохронологических шкал, относящихся к 1-й половине I тыс. н.э. Все вышеприведенные даты являются относительными, т.е. установленными в рамках «плавающей» древесно-кольцевой хронологии. Превращение их в абсолютные при помощи радиоуглеродного датирования дендрообразцов с использованием методики «wiggle-matching» является делом близкой перспективы.

При интерпретации относительных дат отдельных погребальных сооружений следует иметь в виду существующие аргументы в пользу мнения о мно-гоактности ритуальных действий в таштыкских погребальных комплексах [Вадецкая, 1999, с. 31], подтверждение чему, возможно, кроется в полученных дендрохронологических данных.

В любом случае использование естественно-научных методов датирования подводит основы объективности и достоверности под хронологические построения.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0010 «Палеоэкология человека и реконструкция природных условий Евразии в четвертичном периоде».

Список литературы Дендрохронология могильников таштыкской культуры Хакасско-Минусинской котловины: к постановке проблемы

- Азбелев П.П. Таштыкская хронология: состояние вопроса // Stratum plus. - 2012. - № 4. - С. 257-280. EDN: PBJQYJ

- Амзараков П.Б., Ковалева О.В. Памятники таштыкской культуры могильника Абакан-8 // Научное обозрение Саяно-Алтая. - 2016. - № 1. - С. 48-63. EDN: XSLHVR

- Бабушкина Е.А. Влияние климатических факторов и условий произрастания на изменчивость радиального прироста и структуры годичных колец: автореф. дис.. канд. биол. наук. - Красноярск, 2011. - 22 с. EDN: QHINEL

- Бенькова В.Е., Швейнгрубер В.Х. Анатомия древесины растений России. - Берн: Хаупт, 2004. - 456.

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб.: Петербургское Востоковедение (Archaeologica Petropolitana, VII), 1999. - 439 с. EDN: SGLCDJ