Депрессивные расстройства у пациентов кардиологического стационара

Автор: Розин А.И., Гарганеева Н.П., Счастный Е.Д., Репин А.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование распространенности депрессивных расстройств среди 354 пациентов специализированного кардиологического стационара. Представлена синдромологическая, нозологическая структура и клинические особенности депрессивных расстройств, выявленных у 60 (16,95%) больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с использование психометрических оценочных шкал, клинико-психопатологического и экспериментально-психологического методов. Показана целесообразность психиатрического консультирования в условиях кардиологического стационара.

Депрессивные расстройства, ишемическая болезнь сердца, психиатрическое консультирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14919228

IDR: 14919228 | УДК: 616.895.4:616.12-052:615.859

Текст научной статьи Депрессивные расстройства у пациентов кардиологического стационара

Проблема депрессий рассматривается как одна из ключевых не только в психиатрии, но и в общей медицине [1]. Особую актуальность эта проблема приобретает в кардиологической практике в связи с тем, что по своей медико-социальной значимости ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущее место в структуре общей заболеваемости, инвалидизации и смертности населения [2]. К наиболее распространенным психическим расстройствам, наблюдающимся у больных ИБС, относятся депрессии, составляющие 16–23% [3]. Частота “большой депрессии” среди больных ИБС, находящихся в стационаре, достигает 31% [4] и эта цифра существенно возрастает на 10–15%, если учитывать и другие расстройства депрессивного спектра, встречающиеся не только при аффективной патологии, но и синдромах “слабых аффектов депрессии” [5]. Зарубежные и отечественные эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о высокой распространенности депрессивных, тревожных и других расстройств в общемедицинской и кардиологической практике, намного превышающей ча- стоту этих расстройств в популяции. По данным программы “КОМПАС”, доля пациентов с расстройствами депрессивного спектра среди больных ИБС, наблюдающихся кардиологами, составила 55,7% [6]. Результаты исследования “КООРДИНАТА”, проведенные ГНИЦ профилактической медицины, свидетельствуют о том, что социальное неблагополучие общества, условия психосоциального стресса, в которых живет около 70% населения России, коррелируют с высокими уровнями распространенности психогенных расстройств, в том числе аффективных [7]. Важным аспектом, по мнению академика В.Я. Семке и соавт. (2004), раскрывающим региональные особенности, следует также назвать экологические условия, в частности, условия Сибири и Крайнего Севера, в которых состояние психической дезадаптации является определяющим фактором [8].

Современная тенденция развития психиатрии – это ее выход за рамки своей специальности. В условиях многопрофильной больницы 25% пациентов с психическими расстройствами нуждаются в специализированной психиатрической помощи, лечение 75% пациентов с расстройствами психической сферы можно осуществлять в ЛПУ общего профиля при консультации психиатра [9]. Так, результаты психиатрического консультирования выявили пограничные психические расстройства у 34,2% пациентов территориальной поликлиники [10]. Распространенность депрессивных расстройств, в частности, среди амбулаторной группы больных ИБС в постинфарктном периоде, составила 22,5% [11].

Психиатрическое консультирование рассматривается как область психиатрии, связанная с диагностикой и лечением пограничных психических расстройств в общесоматической сети. В этом плане первостепенное значение приобретает организация соответствующей современным стандартам консультативной психиатрической помощи.

Это создает условия для поиска перспективных мер интегративной многофакторной профилактики и разработки программ реабилитации больных ИБС с расстройствами депрессивного спектра при согласованном взаимодействии специалистов терапевтического (кардиологического) и психиатрического профиля [12, 13].

Целью работы являлось определение распространенности, синдромологической и нозологической структуры, клинических особенностей депрессивных расстройств у пациентов кардиологического стационара.

Материал и методы

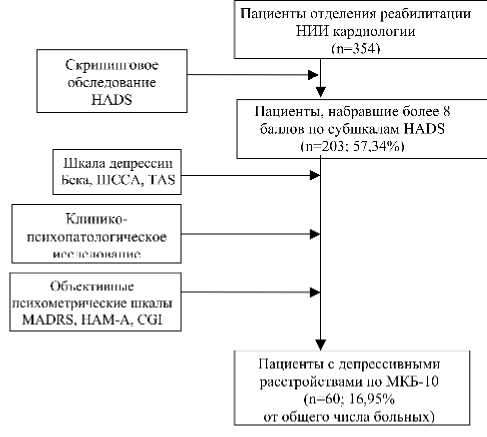

На базе отделения реабилитации клиники НИИ кардиологии СО РАМН было проведено сплошное скрининговое исследование 354 больных с верифицированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Пациенты с клиническим и субклиническим уровнем тревоги и депрессии по HADS (более 8 баллов), а также пациенты, нуждающиеся, по мнению лечащего врача, в осмотре, были проконсультированы психиатром. Пациенты, набравшие больше 8 баллов хотя бы по одной из подшкал HADS, заполняли опросник депрессии Бека, шкалу самооценки социальной адаптации (ШССА). Состояние пациента оценивалось по шкале депрессии Мон-тгомери–Асберга (MADRS), шкале глобального клинического впечатления (CGI), шкале тревоги Гамильтона (HAM-A). Уровень алекситимии определялся с помощью экспериментально-психологической методики – Торонтской алекситимической шкалы (TAS). Оценка психического состояния проводилась с использованием клиникопсихопатологического метода исследования. Диагноз аффективных расстройств устанавливался по результатам клинического интервью в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10. Анализировалась имеющаяся у пациентов медицинская документация. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 с представлением данных в виде средней величины и ее стандартной ошибки (M±m). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

В результате скринингового исследования с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии, проведенного среди 354 пациентов отделения реабилитации, 203 пациента (57,34%) показали по подшкалам HADS суммы баллов (более 8), соответствующие субклиническому и клиническому уровню тревоги и депрессии, и были осмотрены психиатром. Это свидетельствует о необходимости дополнительного психиатрического консультирования достаточно большой группы больных, находящихся на лечении в специализированном кардиологическом стационаре.

Так, по данным клинико-психопатологического исследования, а также используемых психометрических оценочных шкал, у 60 больных были выявлены депрессивные расстройства, достигшие нозологического уровня, что составило 16,95% случаев от общего числа стационарных пациентов, подвергшихся скрининговому обследованию, и 29,6% случаев от числа стационарных больных, осмотренных психиатром и показавших по предварительной оценке по шкалам HADS субклинический либо клинический уровень тревоги и депрессии, свидетельствующих о распространенности тревожно-депрессивных расстройств у больных кардиологического отделения реабилитации. В основную группу больных для детального исследования были включены 60 пациентов, имеющих коморбидную сердечно-сосудистую патологию и диагностированные депрессивные расстройства. Алгоритм исследования, отражающий результаты психиатрического консультирования больных кардиологического отделения реабилитации, представлен на рисунке 1.

Средний возраст пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессивными расстройствами составил 62,03±9,56 года, минимальный возраст – 38 лет, максимальный – 83 года. Распределение по полу было следующее: мужчины – 28 (46,67%), женщины – 32 (53,33%). Изучение социальных характеристик показало следующее распределение. По уровню образования: 3,33% имели неполное среднее образование, 13,3% – среднее, 26,6% – средне-специальное, 6,67% – незаконченное высшее,

Рис. 1. Алгоритм выявления депрессивных расстройств в кардиологическом стационаре

тогда как удельный вес лиц с высшим образованием в группе с депрессивными расстройствами оказался довольно высок – 50%. Общее число больных, сохранивших способность к трудовой деятельности, составило 16,67%. Из числа нетрудоспособных – пенсионеры по возрасту – 36,67%, инвалиды III группы – 13,33%, инвалиды II группы – 33,33%.

Семейное положение пациентов данной группы характеризовалось следующим образом: 46,67% состояли в браке, 23,33% были разведены, 30% вдовцы.

Заболевания сердечно-сосудистой системы были представлены верифицированными диагнозами ИБС (стенокардия напряжения ФК II – 26,67%, ФК III – 23,33%, нестабильная стенокардия – 26,67%) в 76,67% случаев; гипертонической болезнью II–III стадии – в 16,67%, другими (миокардит, клапанные пороки сердца, кардиомиопатия, нейроциркуляторная дистония) – в 6,7% случаев. Анализ структуры сердечно-сосудистой патологии показал наличие ассоциированных заболеваний и состояний с компонентами метаболического синдрома: у 80% больных ИБС наблюдалась АГ, у 63,3% – абдоминальное ожирение, у 50% – сахарный диабет типа 2 или нарушение толерантности к глюкозе. Дислипидемия выявлена у 46,67%, общее алиментарное ожирение – у 43,33% пациентов.

Была исследована структура пре-морбидных личностных особенностей пациентов: выявлялись тревожно-мнительные – 13,33%, шизоидные – 13,33%, возбудимые – 13,33%, астенические – 10%, циклоидные – 10%, истерические – 3,33% и относительно гармоничные – 36,67%. Алекситимия в данной выборке пациентов клинически отмечалась у 36,67%.

Синдромологически депрессивные расстройства у наблюдаемых больных были представлены: депрессивным синдромом – 26,67%, астено-депрессивным синдромом – 23,33%, депрессивно-дисфорическим – в 13,33%, тревожно-депрессивным – 23,33%, депрессивно-ипохондрическим – 13,34%.

В диагностическом плане в соответствии с критериями МКБ-10 данные синдромы выявлялись в рамках следующих рубрик психических расстройств (табл.).

Психические отклонения классифицировались на аффективные расстройства настроения (F 3), составившие 80% случаев (часто трактуются как “большая депрессия”); органическое депрессивное расстройство (F 06.36) – 10%, расстройство настроения органического генеза (например, вследствие атеросклеротического поражения сосудов головного мозга); невротические, связанные со стрессом расстройства (F 4) – 10%, психогенно провоцированные депрессивные расстройства (реакции) в случаях возможного выделения психотравмирующего фактора, вызвавшего возникновение расстройства настроения.

Выраженность расстройств тревожно-депрессивного спектра определялась преимущественно на уровне легкой и умеренной степени, что находит отражение в результатах, полученных при использовании психометрических объективных шкал и самоопросников для оценки психического состояния пациентов. По госпитальной шкале тревоги и депрессии уровень депрессии в среднем составил 9,63±2,46, тревоги – 11,47±2,51 баллов, что соответствует субклиническому и клиническому уровню расстройств. Однако по субъективной шкале самооценки депрессии Бека средний балл соответствовал уровню выраженной депрессии (22,83±3,66), что также подтверждалось умеренным уровнем депрессии по объективной шкале депрессии Монтгомери–Асберга (22,53±5,35).

Кроме того, по результатам оценки шкалы тревоги Гамильтона, средний балл составил 11,9±3,11, что расценивается как легкое тревожное расстройство. Обнаружены различия в показателях уровня тревоги в зависимости от пола обследованных как по самоопроснику HADS, так и по объективной шкале тревоги Гамильтона. У женщин по сравнению с мужчинами определялся статистически значимый более высокий уровень тревоги по шкале HADS (10,57±2,54 против 12,25±2,22; p<0,05) и по шкале HAM-A (10,5±3,19 против 13,13±2,49; p<0,01).

Таблица

Диагностические рубрики депрессивных расстройств у пациентов кардиологического отделения реабилитации по МКБ-10

|

Диагноз психического расстройства по МКБ-10 |

абс. |

% |

|

Аффективные расстройства (F 3) |

||

|

Депрессивный эпизод легкой степени |

2 |

3,33% |

|

Депрессивный эпизод умеренной степени |

16 |

26,67% |

|

Депрессивный эпизод тяжелой степени |

2 |

3,33% |

|

Дистимия |

18 |

30,00% |

|

Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод умеренной степени |

10 |

16,67% |

|

Органическое депрессивное расстройство (F 06.36) |

6 |

10,00% |

|

Невротические, связанные со стрессом расстройства (F 4) |

||

|

Смешанная тревожно-депрессивная реакция |

6 |

10,00% |

|

Всего: |

60 |

100,00% |

Представляют интерес данные о субъективном восприятии наличия депрессивных расстройств пациентами кардиологического стационара. Более половины пациентов (53,4%) адекватно оценивали свое психическое состояние и признавали наличие психического расстройства, соответственно адекватно принимали необходимость назначения антидепрессантов. 33,3% обследованных считали признаки выявленной депрессии проявлениями основного кардиологического заболевания, а 13,3% больных относили патологические эмоциональные изменения на счет возрастных причин, переутомления, плохого питания и других факторов. Подобное неприятие наличия расстройства настроения могло быть связано с рядом факторов: тяжестью самой депрессии, наличием алекситимии, настороженностью пациентов по отношению к службе психиатрической помощи .

Учитывая анамнестические сведения и в соответствии с ретроспективным анализом объективной информации по материалам медицинской документации, было установлено, что в 23,4% случаев появление признаков депрессии ассоциируется с началом развития сердечно-сосудистой патологии. В 43,3% депрессивное расстройство предшествовало выявлению и диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы, тогда как в 33,3% случаев, напротив, депрессивное расстройство было выявлено на фоне ранее верифицированного сердечно-сосудистого заболевания.

Депрессия и ИБС находятся в реципрокных отношениях, каждое из которых утяжеляет течение другого [5]. ИБС нередко является причиной развития и видоизменяет проявления депрессии, также как и депрессия оказывает существенное влияние на характер течения коронарной болезни сердца. Для ряда пациентов острый инфаркт миокарда становится мощным психотравмирующим фактором, с воздействием которого связано возникновение нозогенной депрессии [9]. При тяжелом поражении сердца наблюдаются соматогенные – сосудистые депрессии, обусловленные нарушениями гемодинамики. Прогрессирование ИБС может провоцировать наступление очередной депрессивной фазы эндогенной природы.

Проанализировав основные причины развития депрессивного расстройства в нашем исследовании, у пациентов описываемой группы депрессивные расстройства были разделены на нозогенные депрессии – 16,67%, психогенные – 20%, соматогенные – 23,33%, эндогенные – 20%, смешанные – 20%.

Пациентам предлагался для заполнения опросник самооценки социальной адаптации, среднее значение суммарного балла которого составило 33,9±7,9, что соответствует затруднениям социальной адаптации. При сравнении уровня социальной адаптации оказалось, что у пациентов с алекситимией статистически достоверно был ниже уровень адаптации по шкале самооценки социальной адаптации, чем у пациентов без алекситимии (35,57±7,79 против 31±7,53; p<0,05). Уровень адаптации также был выше у пациентов, принимающих наличие у себя депрессивного расстройства в сравнении с теми, кто относил симптомы депрессии на счет осложнений и проявлений основного кардиологического заболевания

(36,13±7,37 против 31±8,62; р<0,05). В группе пациентов, сохранивших трудоспособность и свой профессиональный статус, уровень социальной адаптации значительно превышал таковой у пациентов, имеющих группу инвалидности (39,8±4,82 против 32±6,27; р<0,01).

Обнаружены статистически значимые отличия в степени тяжести депрессии у больных ИБС в зависимости от ассоциированных заболеваний и состояний, обусловленных наличием компонентов метаболического синдрома. Так, у больных ИБС с абдоминальным ожирением по шкале депрессии Бека тяжесть депрессивного расстройства более выраженная (23,58±4,01 против 21,55±2,59; р<0,05). При наличии АГ у пациентов с ИБС уровень депрессии по шкале Бека значительно выше по сравнению с больными без сопутствующей АГ (23,46±3,7 против 20,33±2,23; р<0,01). У пациентов ИБС с атерогенной дислипидемией определялась статистически более тяжелая степень депрессии по шкале MADRS (24,36±5,86 против 20,93±4,36; р<0,05).

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о распространенности расстройств депрессивного спектра, составившей 16,95% случаев у больных кардиологического стационара. Каждый шестой пациент отделения реабилитации с заболеванием сердечно-сосудистой системы имеет депрессивное расстройство, достигающее нозологического уровня по МКБ-10, что требует оказания специализированной консультативной психиатрической помощи, назначения антидепрессивной медикаментозной терапии и катамнестического наблюдения.

У 40,39% больных от общего числа пациентов отделения реабилитации по результатам предварительного скрининга с использованием шкалы HADS были определены депрессия и тревога донозологического уровня. Этим пациентам показано включение в программу кардиореабилитации психологической коррекции и рациональной психотерапии.

Проведение предварительного скрининга для выявления тревожно-депрессивных расстройств с применением психодиагностических опросников является целесообразным и обоснованным методом обследования в условиях кардиологического стационара. Это позволяет врачу кардиологу своевременно направить больного на диагностическую психиатрическую консультацию.

Анализ особенностей депрессивных расстройств у больных с ССЗ с использованием различных методов (клинико-психопатологического, психометрических оценочных шкал, экспериментально-психологического) показал наличие статистически значимых различий в зависимости от синдромологической и нозологическаой структур выявленных психопатологических расстройств, пола пациентов, а также и клинических особенностей кардиальной патологии.

Полученные данные указывают на необходимость тесного сотрудничества специалистов кардиологов и психиатров, разработки программ комплексной вторичной профилактики и реабилитации больных ССЗ, проведения психотерапевтической и медикаментозной коррек- ции депрессивных расстройств с учетом выявленных особенностей, дифференцированного подхода к терапии этой когорты пациентов.

Список литературы Депрессивные расстройства у пациентов кардиологического стационара

- Rothenhausler H.B., Kapfhammer H.P. Depression in the medically ill: diagnosis and treatment considerations in C-L psychiatry settings//Fortschr. Neurol. Psychiatr. -2003. -Vol. 71(7). -P. 358-365.

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний -реальный путь улучшения демографической ситуации в России//Кардиология. -2007. -№1. -С. 4-7.

- Musselman D.L., Evans D.L., Nemeroff Ch.B. The relationship of depression to cardiovascular disease//Arch. Gen. Psychiatry. -1998. -Vol. 55. -P. 80-92.

- Strik J.J., Lousberga R., Cheriexb E.C., Honiga A. One year cumulative incidence of depression following myocardial infarction and impact on cardiac outcome//J. Psychosom. Res. -2004. -Vol. 56. -P. 59-66.

- Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., Дробижев М.Ю., Иванов С.В. Психокардиология. -М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. -784 с.

- Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Смулевич А.Б. и соавт. Депрессии и расстройства депрессивного спектра в общемедицинской практике. Результаты программы КОМПАС//Кардиология. -2004. -№1. -С. 48-54.

- Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. и соавт. Клинико-эпидемиологическая программа изучения депрессии в кардиологической практике: у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца (КООРДИНАТА): результаты многоцентрового исследования//Кардиология. -2007. -№3. -С. 28-37.

- Семке В.Я., Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г. Аффективные расстройства. Региональный аспект: научно-практическое издание. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. -234 с.

- Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. -М.: Мед. информ. агентство, 2003. -432 с.

- Лебедева В.Ф., Семке В.Я. Распространенность, клинические особенности и терапия невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств в территориальной поликлинике//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2004. -№4. -С. 56-59.

- Лебедева Е.В. Клиническая типология и терапия депрессивных расстройств у пациентов, перенесших инфаркт миокарда: Автореф. дис. … канд. мед. наук. -Томск, 2001. -26 с.

- Гарганеева Н.П. Новая стратегия многофакторной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами в условиях психосоциального стресса//Рус. мед. журнал. -2008. -Том 16, №25. -С. 1704-1711.

- Гарганеева Н.П., Белокрылова М.Ф. Основные симптомокомплексы и условия формирования неврологических и аффективных расстройств у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями//Сиб. мед. Журнал (Томск). -2009. -Том 24, №4 (Выпуск 2). -С. 11-17.