Деревянная антропоморфная скульптура Зауралья

Автор: Чаиркина Н.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются деревянные антропоморфные скульптуры, обнаруженные на торфяниковых памятниках Зауралья. Проанализированы их археологический контекст, датировка и стилистика изображений. Приведены данные по антропоморфным скульптурам Западной и Восточной Европы. В раскрытии семантики зауральских скульптурных изображений использован метод ретроспективного анализа мифоритуальной практики обских угров.

Зауралье, торфяниковые памятники, деревянная антропоморфная скульптура, археологический контекст, датировка, иконография, семантика

Короткий адрес: https://sciup.org/14523033

IDR: 14523033 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Деревянная антропоморфная скульптура Зауралья

Источники, археологический контекст и стилистика скульптур

На торфяниковых памятниках Зауралья обнаружено, вероятно, десять деревянных антропоморфных скульптур и одно изделие, отнесенное к числу антропоморфных условно: на культовой площадке VI Разреза Горбуновского торфяника (шесть), стоянке Разбойничий Остров (одна) и среди случайных находок с Ши-гирского торфяника (четыре)*. Есть упоминание еще об одном идоле, найденном на Горбуновском торфянике в 1932–1933 гг. при ремонте капитальной канавы, расположенной в 300 м к западу от VI Разреза. Он не сохранился, его точное местонахождение, комплекс сопровождающих находок и стилистические особенности не известны [Эдинг, 1937, с. 138].

На VI Разрезе найдены три целые и обломки трех скульптур [Эдинг, 1937, 1940б, с. 66, 102, рис. 63; Гаджиева, 2004; Чаиркина, 2004, с. 121–123]. В 1927 г. на участках 68 и 69 на глубине 250 см, на сапропеле, была обнаружена деревянная антропоморфная скульптура, лежавшая лицом вверх. Лицо покрывал кусок бересты. Фигура размером 123 × 9 × 9 см вырублена из искривленного ствола с затесанным под кол концом. Специально выделенная голова удлиненной формы расположена на пологих плечах, намечен изгиб спины; остальные детали не проработаны, не изображены руки и ноги (рис. 1). По данным Д.Н. Эдинга, сохранность идола неудовлетворительная: на лицевой части головы с трудом просматривается только отверстие рта. Рядом с антропоморфной скульптурой, на участках 68–76, на глубине 195–210 см фиксировалось скопление остатков обработанного дерева, широкие и узкие распластанные и согнутые вдвое куски бересты; на некоторых видны следы прошивки, а на одном – орнаментация бурой краской. На этой же глубине на участках 71 и 72 наблюдалась специальная площадка размером 125 × 100 × 4 см из явно привнесенной глины голубого цвета с фрагментами бересты [Эдинг, 1927, с. 24, 25; 1929, с. 12; 1937, с. 138].

В 1927 г. на участке 53 на глубине 228 см, на границе торфа и сапропеля, была обнаружена деревянная антропоморфная голова размером 41 × 12 × 6 см, обращенная лицом вниз [Эдинг, 1927, с. 23, 24; 1929, с. 12; 1937, с. 137, 138]. Она удлиненной формы, вырезана из узкой плахи. Слегка обгоревшая затылочная сторона плоская, шея тонкая. Нос в виде прямоугольной полосы изображен в одной плоскости с высоким и заостряющимся кверху лбом. Щеки, глаза и рот

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (57) 2014

ся между дугообразными надбровьями слегка загибающимся вверх выступом, конец которого, возможно, обломан. Глаза не обозначены, глубокий рот овальной формы. Условно изображено и тулово: подтесана верхняя часть груди и нижняя часть живота; круто срезаны плечи и стесана задняя сторона так, что плоская спина примерно с половины длины выгибается и в области таза выступает наравне с затылком. Остальная поверхность не обработана, не сглажены даже выступы от веток. Короткие ноги слегка согнуты в коленях; с внешней стороны бедер, которые специально не подчеркнуты, сохранилась естественная поверхность ствола, их внутренняя часть обработана широкими срезами. Голени выполнены в форме колышков с небольшими утолщениями в области икр (рис. 3, 1 ). Сохранившийся в паховой части след сучка, возможно, указывает на то, что это – изображение мужчины.

В описи предметов, обнаруженных на VI Разрезе Горбуновского торфяника в 1936 г., есть упоминания о четырех идолах. Один из них – кол длиной 166 см, в нижней части которого расположена антропоморфная личина, найден в трех обломках: два – на участке 412 на глубине 155–160 см, в сапропеле; один (верхняя часть) – на участке 391 в торфяно-сапропелевом слое [Эдинг, 1936; 1940а, с. 54, 55; 1940б, с. 66, 67, 102, рис. 64]. Лицо изображено в двухплоскостной манере: лоб и нос в виде узкой полосы, разделяющей углубленную плоскость щек, сливаются с поверхно-

50 cм

Рис. 1. Деревянная антропоморфная скульптура с VI Разреза Горбуновского торфяника. Коллекция ГИМ.

Оп. А381. № 8. Фото В.А. Мочуговского.

углублены (рис. 2). Рядом с изделием найдены редко рассеянная щепа и единичные фрагменты керамики, остатки сооружений не зафиксированы.

В раскопе 1931 г. на участках 265–268 на глубине 155–200 см было обнаружено деревянное сооружение, в котором найдены обломки ковша из капа, фрагмент деревянной чашки, «копыл» и орнаментированная береста со следами пришивки, заготовка и обломок рукояти весла. На участке 265 на глубине 185 см, рядом с настилом, находилась целая антропоморфная скульптура высотой 125 см [Эдинг, 1932а, л. 18; 1937; 1940б, с. 66, 102, рис. 63]. Ее голова немного выступала из сапропеля, в который фигура была погружена почти вертикально. Длинное цилиндрическое туловище без рук завершается тонкой шеей и тщательно проработанной головой овальной формы, на ее боковых поверхностях и затылочной стороне видны широкие срезы, выполненные желобчатым орудием. Нос не разделяет щеки, показанные одной плоскостью, а выдает-

Рис. 2. Деревянная антропоморфная голова с VI Разреза Горбуновского торфяника. Коллекция ГИМ. Оп. А381. № 9.

0 15 cм

Рис. 3. Деревянная антропоморфная скульптура с VI Разреза Горбуновского торфяника.

1 – коллекция НТМЗ. Пол. оп. № 54; 2 – коллекция ГИМ. Оп. А387. № 595. Фото В.А. Мочуговского.

0 15 cм

стью ствола. Под выступающим нижним контуром наблюдается плохо сохранившееся перевернутое изображение другой личины, выполненной в том же стиле (рис. 3, 2 ). На этом же участке на глубине 100–110 см, выше антропоморфной скульптуры, было зафиксиро-

Рис. 4. Фрагмент деревянной антропоморфной скульптуры с VI Разреза Горбуновского торфяника. Коллекция НТМЗ. Пол. оп. № 584.

0 3 cм

вано деревянное сооружение, рядом с которым найден ковш с рукоятью в виде головы лебедя и схематические фигурки птиц, у северо-восточного края – обломки двух деревянных изображений змей.

В 1936 г. на участке 413 под краем деревянного сооружения, на глубине 135 см был обнаружен обломок антропоморфной скульптуры длиной 74 см – фрагмент нижней части туловища и левой ноги, согнутой в колене, заостренной книзу. Упоминание о нем есть в научном отчете [Эдинг, 1936], однако его описание отсутствует в более поздних публикациях. Фигура отчасти повторяет иконографию скульптуры из раскопа 1931 г., но явно превышает ее размеры. Изделие хранится в НТМЗ (пол. оп. № 524).

В 1936 г. на участке 422 на глубине 140 см, во вторичном залегании вместе с керамикой, предметами из камня и рукоятями с изображениями голов животных, был найден фрагмент антропоморфной скульптуры. Упоминание о ней есть в научном отчете [Там же], однако отсутствует в научных публикациях. Фигура представлена примерно четвертью левой части туловища до начала ноги. Длина фрагмента 77 см. Фиксируется узкое плечо, обработанная затесами спина, сужающаяся к талии, и широкие бедра (рис. 4). Фигура, вероятно, аналогична предыдущей и скульптуре из раскопа 1931 г. По этому фрагменту получена АМS-дата 5 070 ± 60 л.н. (АА-86207), или 3970– 3710 гг. до н.э. [Chairkina, Kuzmin, Burr, 2013].

В коллекционную опись ГИМ № А387 за 1936 г. под № 600 занесены четыре обломка идола (?), обнаруженные на участке 391 «в выкиде» [Эдинг, 1936]. Однако в тексте отчета и в более поздних публикациях упоминаний о нем нет. Возможно, за скульптурное изображение в полевых условиях ошибочно были приняты обломки ствола со следами обработки.

Таким образом, в коллекциях ГИМ и НТМЗ сейчас присутствуют шесть антропоморфных деревянных скульптур с VI Разреза Горбуновского торфяника. В неясных условиях в нижней части торфяных отложений, на контакте торфа и сапропеля и в верхней час- ти сапропеля, возможно, найдены обломки еще двух скульптур, которые не сохранились. Их стилистические особенности не известны. На разных участках VI Разреза заболачивание и торфообразование (граница торфа и сапропеля) происходило в разное время, в конце IV – начале II тыс. до н.э., в эпоху раннего металла, что подтверждено серией радиоуглеродных дат, полученных по вмещающему слою и фрагментам деревянных сооружений [Чаиркина, 2010; Антипина, Панова, Чаир-кина, 2013]. Этим периодом до проведения AMS-анализа и установления максимально точного археологического контекста (определение глубины залегания

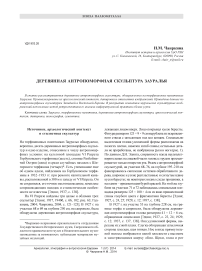

Рис. 5. Деревянная скульптура.

1 – антропоморфная голова со стоянки Разбойничий Остров. Коллекция ИИиА УрО РАН. Оп. 57. № 12; 2 – условно антропоморфное изделие из Шигирской коллекции. Коллекция СОКМ. С/м 8976 АШ-1036.

маг

3 cм

Рис. 6. Малый Шигир-ский идол. Коллекция СОКМ. С/м 8985 А-30.

всех типов керамики и комплекса находок, их корреляция с глубинными отметками и планиграфическим расположением деревянных сооружений и т.д.) каждого изделия, вероятно, можно датировать антропоморфные скульптуры c VI Разреза Горбуновского торфяника.

В слое эпохи раннего металла на стоянке Разбойничий Остров обнаружена деревянная антропоморфная голова размером 4,0 × 2,5…2,0 × 1,5 см (рис. 5, 1 ). Изделие частично обожжено, но детали формы не деформированы. Лицевой отдел выпуклый. Противолежащая сторона обработана одним срезом, доходящим до затылочной области, которая оформлена в виде карниза, вероятно имитировавшего волосы или головной убор. Лицо изображено в двухплоскостной манере: лоб и нос в виде узкой полосы, разделяющей щеки, показаны одной плоскостью, рот не обозначен. По обработанной древесине из культурного слоя изделие датируется 4 960 ± 210 л.н. (ИЭРЖ-131).

На Шигирском торфянике в неясных условиях найдены три (?) антропоморфные скульптуры и деревянный предмет с антропоморфной личиной, отнесенный к условно антропоморфным скульптурам. Последний овальной формы со специально выделенной головкой и туловом (?), в центре которого сквозное отверстие. На головке неглубокими вдавления-ми показаны глаза и рот, небольшим выступом – нос (рис. 5, 2 ). Такой же предмет, но без антропоморфной личины, обнаружен в 1932 г. на стоянке Стрелка Горбу-новского торфяника, на участке XXII на глубине 117– 135 см, вероятно, в слое эпохи раннего металла [Эдинг, 1932б]. По аналогии с ним изделие из Шигирской коллекции, возможно, относится к этому же времени.

Малый Шигирский идол длиной ок. 20 см – антропоморфная голова овальной формы с шеей, хорошо проработана. Слегка углубленные глаза и щеки изображены одной плоскостью, над которой возвышаются надбровья и лоб. Крупный рот показан широким овальным углублением. Голова, за исключением лица, покрыта узкими желобками, вдоль щек – зарубки (рис. 6). Волнистое обрамление лица, воспроизводящее, возможно, бороду или головной убор (капюшон?), и нос, трактованный не как продолжение плоскости лба, не типичны для зауральской антропоморфной скульптуры. Возраст изделия не известен.

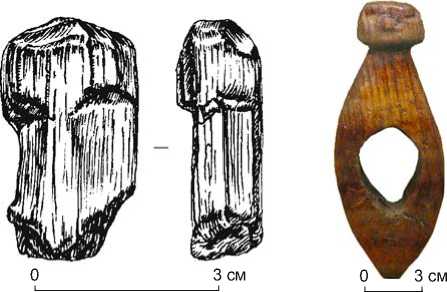

Большой Шигирский идол (рис. 7) по 14С датирован эпохой мезолита – 8 680 ± 140 (9467/1) и 8 750 ± 60 (9467/2) л.н.; 8 620 ± 70 (Ле-5303) л.н., или 7696–7540, 7886–7498 гг. до н.э. Стилистическим особенностям и семантике этой скульптуры посвящена специальная статья [Чаиркина, 2013].

В XIX в. небольшая коллекция предметов с Ши-гирского торфяника была вывезена в Париж бароном де Баем. Она хранится в Музее Человека – филиале Музея естественной истории [Савченко, Ромен, 2011]. Среди экспонатов этого собрания присутствует дере- вянная антропоморфная скульптура высотой ок. 43 см, максимальной шириной 10 см. Длинная заостренная верхняя часть головы, надбровные дуги и вытянутый прямоугольный нос, разделяющий щеки, переданы одной плоскостью, возвышающейся над щеками и нижней частью лица. Глаза и рот не обозначены. Туловище скульптуры специально не выделено, шея и плечи не обозначены. Голова опирается на небольшие, согнутые в коленях ноги. По продольному ребру, расположенному в центре оборотной стороны, нанесены девять поперечных зарубок. Прямых аналогов этой фигуры среди деревянных антропоморфных скульптур Зауралья нет, некоторое сходство прослеживается в оформлении лица и ног, слегка согнутых в коленях. Создается впечатление, что она более поздняя, возможно, этнографического времени, о чем свидетельствуют довольно близкие аналогии в материалах обских угров [Гемуев, Сагалаев, 1986]. Не исключена и ошибочность включения скульптуры в Шигирскую коллекцию: в трудах В.Я. Толмачева, где наиболее полно отражена история исследования и основные категории находок с Ши-гирского торфяника, упоминаний об этом идоле нет.

Таким образом, коллекция деревянных антропоморфных изображений Зауралья сейчас представлена 11 изделиями. Эпохой мезолита датируется Большой Шигирский идол. По семантике и стилистике, при наличии отдельных элементов сходства, он существенно отличается от остальных изображений [Чаиркина, 2013]. Большая часть скульптур обнаружена на VI Разрезе Гор-буновского торфяника в слоях эпохи раннего металла. Этим же временем можно датировать миниатюрную антропоморфную голову со стоянки Разбойничий Остров и, вероятно, изделие из Шигирской коллекции, отнесенное к условно антропоморфным скульптурам. Явно металлическим орудием выполнен и Малый Шигирский идол. Вряд ли на сегодняшний день возможна градация этих изделий по микропериодам и культурным типам эпохи раннего металла. Очевидна и невозможность построения прямолинейного типологического ряда от «простых» стилизованных колообразных фигур к более реалистичным скульптурам с проработанными головой, туловищем и ногами, имеющим, как показывают последние данные, довольно ранние 14С-даты.

Деревянная антропоморфная скульптура эпохи раннего металла Зауралья представлена двумя коло-образными фигурами, одна из которых с двумя, расположенными друг против друга личинами, другая с проработанной головой; фигурой с головой, туловищем и ногами; головами-личинами; обломками двух идолов с проработанными ногами, туловищем и бедрами. Все скульптуры, за исключением обломков двух последних, обнаруженных на VI Разрезе, не составляют устойчивых типов, специфичны и индивидуальны. Разнообразна манера оформления туловища: схематичность или детализация в изображении отдельных

Рис. 7. Большой Шигирский идол. Коллекция СОКМ. С/м 8985 А-1.

1 – графическая реконструкция (по: [Толмачев, 1916]); 2 – фото сохранившейся части скульптуры.

элементов. В положении фигур с несколько согнутой поясницей и ногами использован тот же стилистический прием, что и в изображении некоторых персонажей Большого Шигирского идола, на ряде уральских писаниц и в графических рисунках на керамике.

Моделировка головы прослежена на всех скульптурах, за исключением колообразной фигуры с двумя личинами с VI Разреза Горбуновского торфяника. Наиболее канонична обобщенная трактовка иконографии лица – использование двухплоскостной манеры изображения глаз, щек, носа и лба. Рот отсутствует на личинах колообразной скульптуры и миниатюрной голове с Разбойничьего Острова, в о стальных случаях он обозначен неглубокой овальной выемкой.

Изображение нескольких лиц, обращенных друг к другу, отмечено только на колообразной фигуре с VI Разреза. Возможно, мужскими являются фигура с ногами, обнаруженная в 1931 г. на VI Разрезе, и антропоморфная голова из Шигирской коллекции; женскими – фрагменты скульптур, найденные в 1936 г., с детализированными бедрами и ногами.

В целом для деревянной антропоморфной скульптуры Зауралья характерно многообразие общей формы, преобладание подчеркнутой моделировки головы, канонизм в оформлении лица; иногда изображения с согнутыми ногами, всегда – отсутствие рук.

Антропоморфные скульптуры Западной и Восточной Европы

На болотных массивах Западной Европы рядом с деревянными дорогами и на культовых площадках найдены многочисленные деревянные антропоморф- ные скульптуры эпохи мезолита – железного века [Immortal Images..., 2001].

Самая древняя (6 400 ± 85 л.н.) маленькая мужская статуэтка обнаружена в Виллемстаде (Нидерланды). Тело фигуры оформлено в виде прямоугольника, волнистые очертания которого делают его похожим на рукоять предмета. Руки и ноги не обозначены, лицо выразительно: изображены большие глаза, нос, рот и нижний контур головы. Неолитические скульптуры обнаружены в Сомерсете и Дагенхэме (Англия), около Ауриха (Германия), в Похьянкуру (Финляндия) (рис. 8, 1 ). Фигуры из Ауриха и Сомерсета были найдены около дорог, проложенных через болото. Исследователи обращают внимание на различия в их размерах и обнаружение в различных частях сооружений. Колообразные антропоморфные фигуры с головами грушевидной и круглой формы из Ауриха, найденные рядом с дорогой, функционировавшей между 2825 и 2140 гг. до н.э., возможно, указывали на ее опасные участки, являясь «хранителями» путешественников [Ibid., p. 78–80, 82]. Маленькая скульптура в Сомерсете (3600–2200 гг. до н.э.) была «скрыта» между верхним (4 840 ± 100 и 3 975 ± 92 л.н.) и более древним (4 570 ± 80; 4 266 ± 131 и 4 021 ± 103 л.н.) сооружениями. По мнению исследователей, она является изображением «божества» или «заместителя божества», «хранителя дороги», который оберегал ее от «злых духов» и недоброжелателей. Когда дорога приходила в негодность или надобность в ней отпадала, «хранителя» низвергали и бросали рядом. Д. и Б. Колес предполагают, что эта бисексуальная скульптура с ясно распознаваемой головой и тремя выступами на теле, интерпретируемыми как груди и фаллос, является ритуальным жертвоприношением для обеспечения успеха новой дороги [Ibid., p. 88, 90].

Эпохой бронзы датируются несколько скульптурных изображений, археологический контекст которых чаще всего не ясен: фигуры в виде доски из Лагоре (Ирландия) и Крагелунда (Дания), высокая фигура с проработанной головой, туловищем и ногами из Рала-гана (Ирландия). Значительно больше скульптур относится к последним столетиям до нашей эры и первым столетиям нашей эры [Ibid., p. 11] .

В западно-европейской литературе не употребляется термин «идол», используется понятие «антропоморфная фигура», трактуемое, впрочем, довольно широко. Одни фигуры ясно опознаваемы как антропоморфные, другие лишь напоминают их, являются почти необработанными натуральными стволами, какими-то деталями похожими на антропоморфное

0 3 cм

0 3 cм

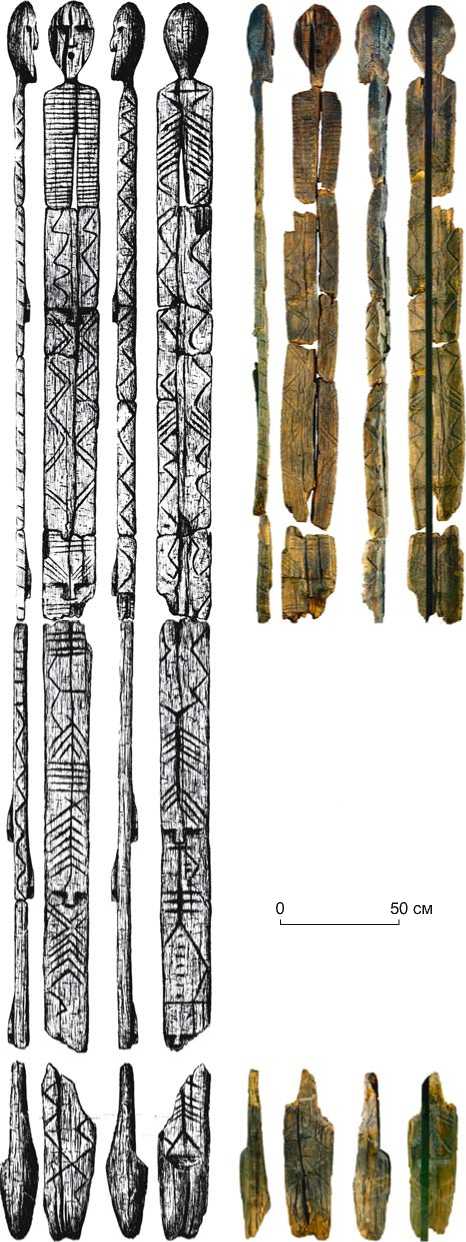

Рис. 8. Деревянная антропоморфная скульптура Западной и Восточной Европы.

1 – Похьянкуру (по: [Immortal Jmages..., 2001, p. 16, fig. 9]); 2 – поселение Швянтойи-28 (по: [Rimantiene, 2005, s. 103, abb. 46]).

существо. Некоторые скульптуры представляют собой изображение только головы (Похьянкуру) или туловища (Сомерсет). Наиболее явно антропоморфные – фигуры из Лагоре (3 650 ± 70 л.н.), Дагенхэма (3 800 ± 70 л.н.) и Ралагана (2 830 ± 70 л.н.). У них проработаны голова с изображением глаз, носа, рта и ушей, шея, туловище и ноги, но не у всех есть руки. Левая половина лица некоторых скульптур была, вероятно, преднамеренно повреждена в древности (Ра-лаган, Дагенхэм). Б. Колес, привлекая данные норвежской мифологии, ассоциирует их с богом Тором или с неким божеством, его предшественником [Ibid., p. 94–96]. У скульптуры из Лагоре есть фаллос, у фигуры из Дагенхэма имеется отверстие, в которое, возможно, его вставляли. Более абстрактна скульптура из Ауриха, у которой нет головы, но акцентированы бедра и ноги [Ibid., p. 45].

Спектр точек зрения на назначение деревянных антропоморфных фигур и на то, что или кого они олицетворяли, в западно-европейской литературе велик. Некоторые исследователи считают их изображением божеств. Однако пока ни одна скульптура не была бесспорно идентифицирована с персонажем, известным по письменным источникам. Есть мнение, что большинство фигур являлись, вероятно, изображениями «заместителей» сверхъестественных существ, функционируя как объекты культа. Возможно, некоторые изображали реальных предков [Ibid., p. 26, 86–88].

Еще меньшее количество деревянных антропоморфных скульптур эпохи неолита – раннего металла известно в Восточной Европе – четыре, и все они происходят с компактной территории Прибалтики. В жилище «А» сарнатского типа (первая половина, середина III – первая половина II тыс. до н.э.) на поселении Сарнате в Латвии найдена колообразная фигура длиной 167 см, изготовленная из лиственного дерева [Ванкина, 1970, с. 102, 103, табл. XXXVII]. Верхний конец ствола затесан с одной, нижний – с двух сторон. В верхней части, на расстоянии 46 см от конца, схематично изображено лицо. Голова и «ноги», намеченные узким концом ствола и выступом на месте колен, отделены от туловища зарубками, руки не обозначены. По мнению Л.В. Ванкиной, скульптура являлась изображением «домашнего» духа.

На поселении Швянтойи-28 в Литве найдена столбообразная фигура высотой 195 см, вырезанная из черной ольхи [Rimantiene, 2005, S. 102–105, abb. 46]. Голова длиной 32 см смоделирована в верхней части ствола (рис. 8, 2). Глазницы и щеки слегка углублены и разделены возвышающимся носом прямоугольной формы, образующим одну плоскость с надбровными дугами, лбом и поверхностью ствола. Рот отсутствует, подбородок суженный, подчеркнуты скулы. Верхняя часть головы, как и тонкая шея, подработана зарубками. Обозначены плечи и слегка намеченная среза- ми верхняя передняя часть туловища. Остальная поверхность не обработана. Изделие, видимо, не завершено: плечи расположены на разной высоте, минимальна подработка туловища. По 14С скульптура датирована первой четвертью IV тыс. до н.э. Аналогии этому изображению прослеживаются в сарнатской скульптуре и колообразных фигурах с VI Разреза.

Третья скульптура, вероятно, эпохи неолита, происходит из района устья р. Малмута на Лубанской низине в Латвии. Колообразная фигура выполнена из лиственного дерева. Голова не выделена, в верхней части ствола изображена личина: одной плоскостью переданы глаза и щеки, а возвышающиеся над ними нос, прямые надбровные дуги и лоб сливаются с поверхностью ствола. Нижняя часть личины углублена и, возможно, обозначает рот, подбородок выпуклый [Лозе, 1987, с. 45, рис. 4, 1 ].

На западном побережье Балтийского моря, на поселении Хопфенбах была обнаружена стилизованная деревянная антропоморфная скульптура высотой 350 см, датированная по 14С 5 645 ± 135 л.н. Голова фигуры слегка намечена, лицо не обозначено [Riman-tiene, 2005, S. 102–105].

Наличие колообразных форм, трактовка лица в двухплоскостной манере, изображения схематичных личин, отсутствие рук и рта, безусловно, сближают зауральскую скульптуру с антропоморфными фигурами Прибалтики и Финляндии (рис. 8). Менее определенны стилистические сопоставления с западно-европейскими деревянными скульптурами. Однако их (в т.ч. датируемых более поздним временем) расположение рядом с деревянными дорогами и площадками, а также на культовых местах и в виде преднамеренно помещенных в воду или болото предметов (кладов?) вызывает явные ассоциации с контекстом зауральских находок.

Семантический контекст

В анализе семантики деревянной антропоморфной скульптуры использованы материалы культовой практики обских угров – хантов и манси, что основывается на убеждении в существовании на территории Зауралья по меньшей мере в эпоху мезолита – раннего металла культур, генетически предшествовавших таежному компоненту угорской общности. Отдельные элементы мировоззренческих представлений древних уральцев явно сохранились в угорских легендах и мифах. Антропоморфные скульптуры эпохи раннего металла и деревянные, металлические идолы хантов и манси обнаруживают черты стилистического единства в иконографии лица, колообразных фигурах и фигурах с островерхими головами, скульптурах с ногами, но без рук [Гемуев, Сагалаев, 1986; Иванов, 1970].

Для обских угров характерно наличие большого количества антропоморфных изображений, оформление которых зависит от олицетворяемого персонажа и материала, используемого для изготовления идола. Они могли служить вместилищем души умершего обыкновенного члена рода или шамана, воплощением духа предков, изображать богов или духов (см.: [Соколова, 2009, с. 530–537, 608–638]). Есть мужские и женские духи, которые живут на небе, на земле, под землей, в лесах и водах. Локальные духи (домашние, личные, клана или рода), в отличие от всеобщих, изображаются в виде идолов и связаны с конкретным местом. Есть подчиненные духи – помощники или охранители духов-идолов. Как правило, они изображаются в виде доски или болванки с заостренной головой [Карьялайнен, 1994]. Изображением домашних духов, которые являются защитниками семьи, помогают на охоте и при добыче рыбы, может быть камень необычной формы, кукла из сукна, костяные фигурки, но чаще всего – деревянные и металлические идолы. Они хранятся в сундучке, мешке или вместилище из бересты на почетном месте в доме; могут стоять на открытом воздухе или помосте [Хэкель, 2001, с. 17–19, 23]. Клановые или родовые духи – это умершие герои, предки и основатели клана или рода. Их воплощением являются фигурки из камня, дерева и металла, чаще всего – более или менее тщательно обработанные антропоморфные идолы, которые стоят на священном месте, в специальном доме или постройке из столбов. Рядом может быть дом-амбар для жертв – пищи, вещей, животных. Клановые духи, как и домашние, оказывают помощь при охоте, добыче рыбы, в оленеводстве, в здоровье и деторождении, но они более сильные. Существуют определенные табу, связанные со священными местами и идолами. Почти с каждым локальным духом соотнесено какое-то животное, фигурку которого изготавливают из дерева, камня или металла. Их связь осуществляется в двух формах: дух превращается в животное или использует его как транспортное средство [Хэкель, 2001, с. 19–27].

Устойчивость мировоззренческих традиций и ритуальной практики древнего населения Зауралья проявилась в сохранении многих структурных элементов культовых площадок, обнаруженных на уральских торфяниках, в угорских культовых местах, прежде всего посвященных духу- или предку-покровителю; в труднодоступности (скрытности/«оберегаемости») священных ме ст, наличии специальных построек (площадок?), рядом с которыми помещены антропоморфные скульптуры и фигурки животных; принесении им жертвенных даров; в утвари (серебряные блюдца – глиняные тарелки, плоские деревянные лопаточки и ложкообразные грудные кости птиц – деревянные ложки и ковши; металлические стрелы – каменные наконечники стрел и др.). Аналогии прослеживаются и в отношении к антропоморфным скульптурам: «запрещено видеть лицо идола, которое закутывали», «во время переодевания отгораживали священное изображение берестяной ширмой» [Гему-ев, Сагалаев, 1986, c. 124, 146–148], хранение во вместилище из бересты – повсеместное нахождение кусков бересты рядом со скульптурами на VI Разрезе Горбу-новского торфяника, берестой было покрыто лицо ко-лообразной фигуры, обнаруженной в 1927 г.

Деревянная антропоморфная скульптура Зауралья, в т.ч. эпохи мезолита (Большой Шигирский идол), при всей схематичности настолько реалистична, что создается впечатление о ее соответствии вполне определенным мифическим персонажам или, с учетом значительного хронологического разрыва между археологическими и этнографическими материалами, их прототипам в обско-угорской мифологии. Голова-личина, обнаруженная на промысловой стоянке Разбойничий Остров, могла быть домашним духом – защитником семьи, помогающим на охоте и при добыче рыбы. Археологический контекст скульптур Шигир-ского торфяника не ясен, сложен анализ их семантических текстов. Не исключено, что скульптурное изображение антропоморфной головы было преднамеренно помещенной в воду или болото жертвой или даром, а изделие, отнесенное к антропоморфным условно, – своеобразным оберегом. Большой Шигир-ский идол, возможно, является мифическим текстом, повествованием о мироустройстве мезолитического населения Зауралья [Чаиркина, 2013].

Не исключено, что антропоморфные скульптуры, обнаруженные на культовой площадке VI Разреза Горбуновского торфяника, по многочисленным обско-угорским аналогиям, были воплощениями предков или духов-покровителей, а фигурки животных и птиц – изображениями помощников или стихий (сфер природы), подвластных тому или иному духу, его «транспортным средством», формой его превращения. О некой соподчиненности зоо- и орнитоморфных образов антропоморфным, возможно, свидетельствуют их размеры (всегда меньше натуральной величины) и манера стилистического воплощения, преимущественно на веслах, сосудах, рукоятях предметов, использующихся в культовой практике или специально изготовленных для проведения этих процедур, но остающихся, по существу, бытовыми. Антропоморфные скульптуры близки к натуральным размерам, они «самостоятельны», но выполнены схематично и грубо. Принципиальным является раннее появление у населения Зауралья мировоззренческих представлений, связанных с первопредком и/или предками (?), разнообразными духами, воплощенными в антропоморфных скульптурах, и атрибутивное, подчиненное положение изображений животных. Материалы VI Разреза свидетельствуют о существовании уже в эпоху ран- него металла специальных деревянных сооружений («домов»?) или площадок «для идолов» и их большом количестве на одном «священном месте».

На памятниках эпохи раннего металла Зауралья известны деревянные и каменные антропоморфные, зоо- и орнитоморфные скульптуры, их графические изображения на сосудах и писаницах. Верования, связанные с ними, безусловно, не были идентичными и не ограничивались рассмотренными аспектами, каждый образ многослоен и полисемантичен.