Деревянные колодцы Москвы XVII в. как объекты археологии

Автор: Максимова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена деревянным колодцам XVII в. как одному из основных инженерных сооружений, связанных с водоснабжением и водоотведением. На примере пирамидальных колодцев, обнаруженных при археологических работах в Высоко-Петровском монастыре (2016 г.) и в Новодевичьем монастыре (2017–2020 гг.), показываются конструктивные особенности их возведения. Также рассматриваются дренажные колодцы для отвода воды. Делается вывод, что пирамидальные колодцы имели сложную конструкцию, состояли из трех срубов и имели водозаборную функцию.

Колодцы, археология, дренажная система, пирамидальный колодец

Короткий адрес: https://sciup.org/143184806

IDR: 143184806 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.124-136

Текст научной статьи Деревянные колодцы Москвы XVII в. как объекты археологии

В ходе археологических работ часто раскрываются остатки систем жизнеобеспечения и городского благоустройства (каналы, траншеи, мостовые, водопроводы и т. д.), однако за редким исключением они остаются практически не исследованными.

Инженерные сооружения, связанные с водоснабжением и водоотведением, являются высокоинформативными. До XVIII в. они, как правило, строились из дерева. В такой богатой лесом стране, как Россия, их конструктивные особенности могут оказаться вполне оригинальными. В дальнейшем их стоит сравнить с европейскими и древнерусскими образцами, но для этого нужен хотя бы первичный набор информации по типам сооружений.

Один из определяющих функциональных типов водоснабжения, конечно, колодец – непременный элемент сцен деревенской (а до XVIII в. включительно и городской) жизни, служивший одним из естественных центров социализации и вошедший в систему народных представлений о мироустройстве (Валенцова, Виноградова, 1999. С. 536–541). Как тип сооружения, ранний русский деревянный колодец практически не изучен: в Южной Руси колодцы имели принципиально иную конструкцию (см.: Моргунов, 2005); хорошо изучены водоотводные

системы в Новгороде ( Колчин , 1985. С. 170–171. Табл. 81; Сорокин , 1995. С. 32–65. Илл. 26–61; Гайдуков , 2009).

В работах по изучению монастырского быта (см.: Романенко , 2002; Румянцева , 2002) практически не затрагиваются вопросы по истории систем водоснабжения. Письменные источники лишь упоминают наличие колодца в той или иной части монастыря, необходимость их ремонта или замены. К примеру, в переписной книге переписчика Рождественского монастыря стольника князя Ивана Борятинского 1701 г. помещена следующая информация: «Колодезь, на немъ шатеръ дощатой большой» ( Тихомиров , 1880. С. 58). Также редко колодцы изображались на общих монастырских планах.

Археологическое изучение является необходимым для понимания конструктивных особенностей колодцев.

Работы в слоях Москвы XVII–XVIII вв. дают возможность познакомиться и оценить степень оригинальности конструкций деревянных колодцев. В настоящее время в распоряжении одной только Московской археологической экспедиции имеются данные не менее чем по четырем колодцам, восходящим к XVII в., это колодцы в Романовом дворе ( Кренке , 2009. С. 60–61) и монастырях Высоко-Петровском ( Беляев и др. , 2017. С. 20–26) и особенно Новодевичьем (не менее трех), материал о которых получен в 2017–2020 гг.

При детальном знакомстве с колодцами, сохранность которых оказалась очень хорошей, выяснилось, что они представляли собой довольно сложное инженерное сооружение. А. И. Фальковский, впервые сделавший попытку обобщить сведения о колодцах Москвы (см.: Фальковский , 1950), представлял их похожими на современные деревенские. М. Г. Рабинович отмечает, что колодец крепился четырехугольным (гораздо реже – шестиугольным) срубом из обрезков бревен или брусьев. Над колодцами устраивался навес – сень. Воду доставали ведрами и кувшинами с помощью веревки, ворота или рычага – журавля. В последнем случае сени над колодцем быть не могло ( Рабинович , 1988. С. 58). Он также отмечает, что «углы сруба крепились в обло или в лапу, как и у современных колодцев. Водоразборный колодец в отличие от дренажного обычно имеет расширение (“шатром” или куполом) в нижней части» ( Рабинович , 1976. С. 37).

Археология показывает нам срубные конструкции, включающие верхнюю (накрывающую) пирамидальную («шатровую») часть и собственно колодец, т. е. прямоугольный сруб, зачастую имеющий дополнительные обвязки, по крайней мере, в верхней части. Шатровая часть дополнительно укреплялась врубками, имея также стойки (для крепления ворота?). В целом такая конструкция не только сложная, но и крупная.

Дренажные колодцы, как показали исследования в Новодевичьем монастыре, имели гораздо более простую конструкцию.

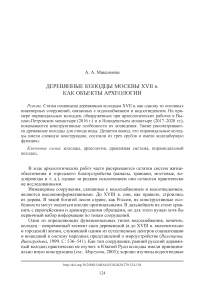

Перейдем к более подробному описанию изученных колодцев в Новодевичьем и Высоко-Петровском монастырях. Все исследованные колодцы относятся к концу XVI – XVIII в. По своим функциям они разделяются на две группы – пирамидальные шатровые водозаборные и дренажные. Подробно изучено три водозаборных колодца конца XVI – XVIII в. Дренажных выявлено два – они оба находились в южной части Новодевичьего монастыря и оба относятся ко второй половине XVII – первой половине XVIII в. (рис. 1).

Рис. 1. Планы монастырей

А – план западной части Новодевичьего монастыря с обозначением ранней монастырской застройки XV–XVII вв. (а) и расположения деревянных колодцев (б); Б – план южной части Высоко-Петровского монастыря с обозначением раскопов (а) и расположения деревянного колодца XVII в. (б)

Водозаборные колодцы

В Новодевичьем монастыре зафиксировано четыре водозаборных колодца, которые располагались в юго-западной части монастыря, что, по всей видимости, связано с высоким уровнем грунтовых вод в этой части монастыря. К слову, на некоторых участках исследования они начали проступать на глубине 200 см от уровня современной дневной поверхности, что зачастую усложняло процесс раскопок. Практически полностью раскрыты только два колодца.

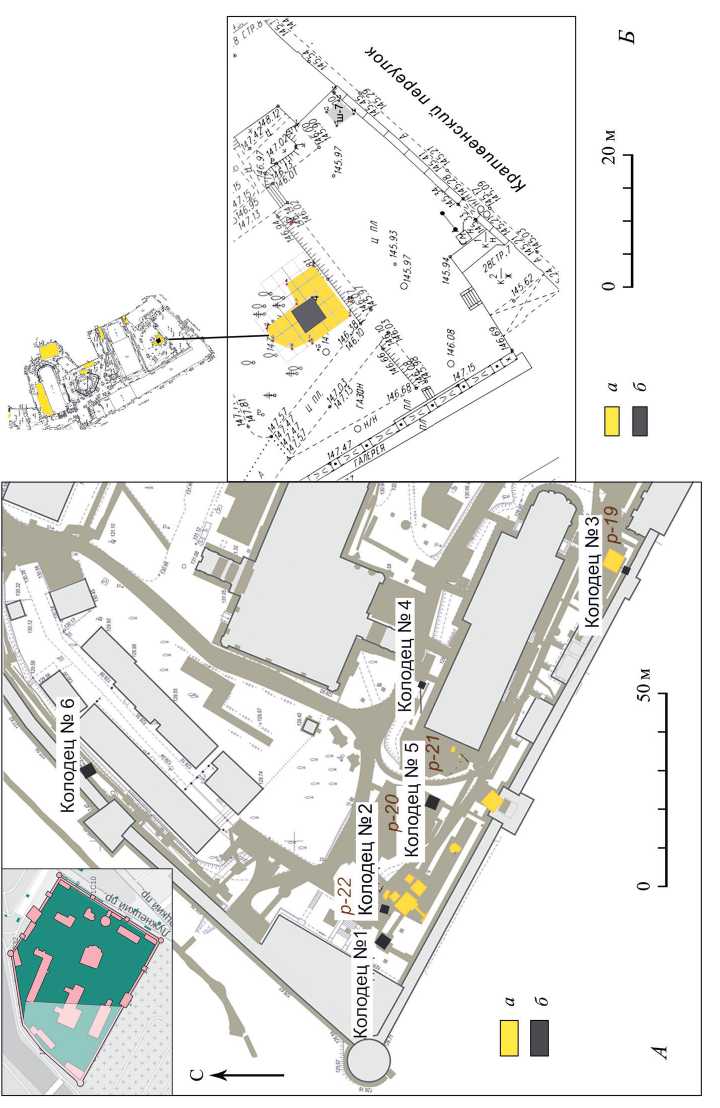

Колодец № 1 – самый ранний, он располагался за пределами ранней монастырской ограды и относится к концу XVI – первой половине XVII в., был засыпан при расширении монастыря при царевне Софье в 1680-х гг. Пирамидальный бревенчатый колодец раскрыт на 70 см ниже уровня древней поверхности (отм. -531/-569 см). Колодец исследован полностью: длина верхних венцов составляла 230 см, нижних – 280 см. Колодец пройден в среднем на 5–6 венцов, максимально – на 11 рядов. Сохранность бревен, диаметр которых составлял 18–20 см, хорошая. Углы колодца рублены «в лапу» (рис. 2). Колодец ориентирован по сторонам света, с отклонением от оси Смоленского собора на 15° к югу. Максимальная глубина составила 140 см.

Колодец заполнен темно-серой супесью с перегноем; в западной и восточной частях заполнение включает фрагменты деревянных бревен (отм. -573/-580 см). О времени засыпки колодца позволяет судить собранный материал: керамика (23 фрагмента), красные широкорамочные изразцы с коробчатой румпой и сложной орнаментикой: два лицевых с мелким раппортом растительного узора, напоминающего арабеск, и один поясной с витым валиком по низу.

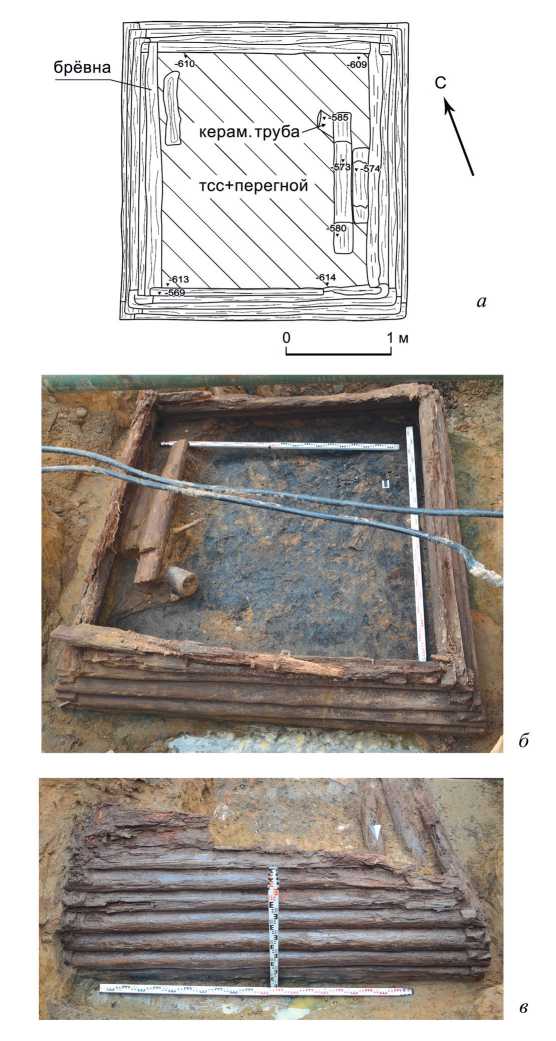

После расширения монастырской территории в 1680-х гг. в 4,8 м к востоку от засыпанного колодца появляется новый – он также пирамидальной формы, была раскрыта его сложная конструкция. Колодец № 2 был исследован в два этапа: сначала в границах археологического раскопа № 22 (2018 г.) и позднее в рамках обширных наблюдений 2019–2020 гг. (ШН-35, ШН-132) (рис. 1).

Изначально в раскопе была исследована южная часть колодца, северная часть находилась под коробом теплотрассы. Размеры строительной ямы колодца в верхней части составляли 340 х 306 см. В засыпке прослежены разнообразные слои на основе коричневой и темно-серой супеси с многочисленными включениями (кирпичный бой, кирпичная крошка, известь, уголь, песок, суглинок).

Верхний ярус собственно колодца зафиксирован на глубине 100 см от уровня современной дневной поверхности (отм. -483 см). Его размеры на исследованном участке составили: южная стенка 90 см в верхней части и 200 см в нижней части; восточная и западная зафиксированы фрагментарно (на длину 34–55 см). Сохранившаяся часть колодца состояла из 5 горизонтально лежащих друг на друге и плотно подогнанных бревен. Диаметр бревен составлял около 20 см. Углы колодца рублены «в лапу».

Северная стенка колодца на длину 200 см была зафиксирована в шурфе наблюдения 35 (ШН-35), здесь было прослежено всего три венца общей толщиной до 60 см. Более полную картину удалось выявить при фиксации шурфа наблюдения 132 (ШН-132). Здесь, после демонтажа короба теплотрассы, колодец был раскрыт на полную глубину, была прослежена его конструкция: выяснилось, что

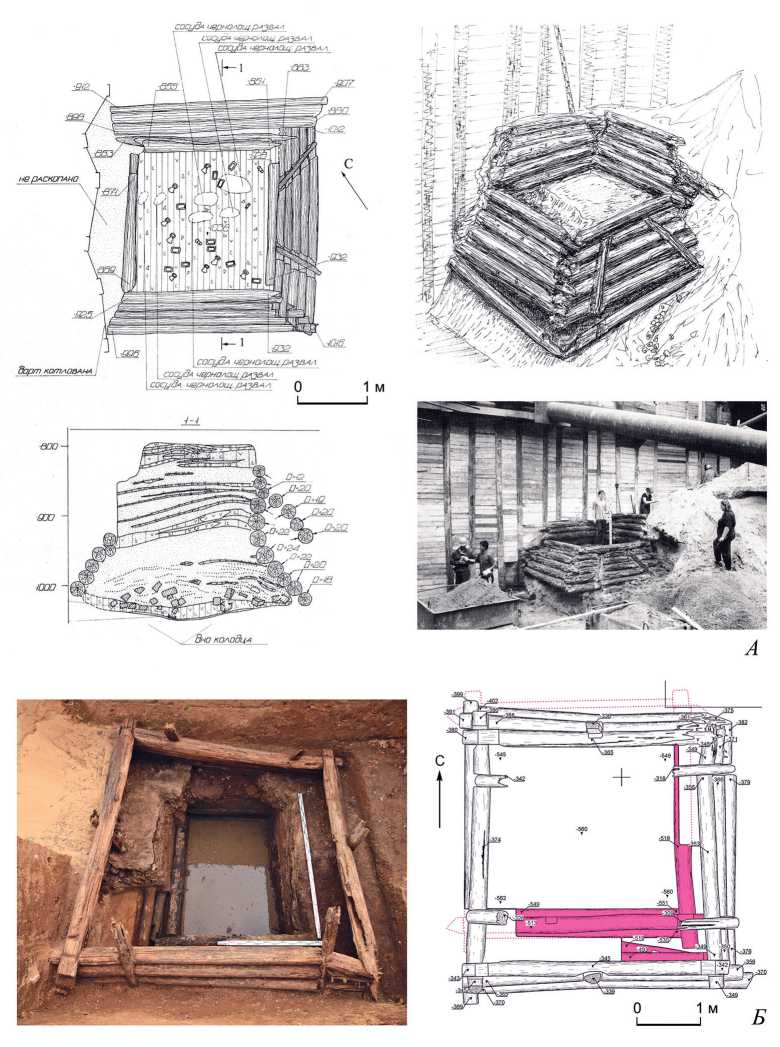

Рис. 2. Новодевичий монастырь, колодец № 1

а – план, чертеж; б – план, вид с севера, фото; в – северный фас, вид с севера, фото в составе колодца 3 сруба. Была полностью раскрыта западная стенка внешнего колодца (сруб № 1) – ее максимальная длина составила 286 см, северная и южная стенки зафиксированы на 180 и 150 см соответственно. Всего с уровня -490 см было зафиксировано 12 рядов бревен диаметром 20 см (рис. 3).

В процессе выборки заполнения колодца, на 120 см ниже верхнего венца (отм. -607 см) был прослежен сруб № 2 несколько меньших размеров – 224 × 93 см, всего выявлено 4 венца (53 см).

Внутри сруба № 2 располагался сруб № 3, который имел размеры 170 × 80 см. Выявлен 1 венец с уровня -652/-653 см. Нижняя нивелировочная отметка -680 см. Дальнейший прокоп был невозможен из-за постоянной заполняемости колодца водой. Таким образом, максимальная глубина колодца составляла 200 см (рис. 3).

В заполнении верхней части колодца отслежен слой серой супеси с известью и кирпичным боем (с ур. -507 см). В заполнении внутренний части (колодцы 2 и 3) отслежен слой темно-серой супеси с глиной (с ур. -620 см).

Материал колодца: керамика, фаянс (в том числе с клеймами М. С. Кузнецова, Тверская гос. фабрика, им. Кирова, ф-ка НКМР ПРОЛЕТАРИЙ, Дмитровская), фарфор, стеклянная посуда указывает на его довольно позднюю засыпку – XIX–XX вв.

Все три сруба рублены «в лапу».

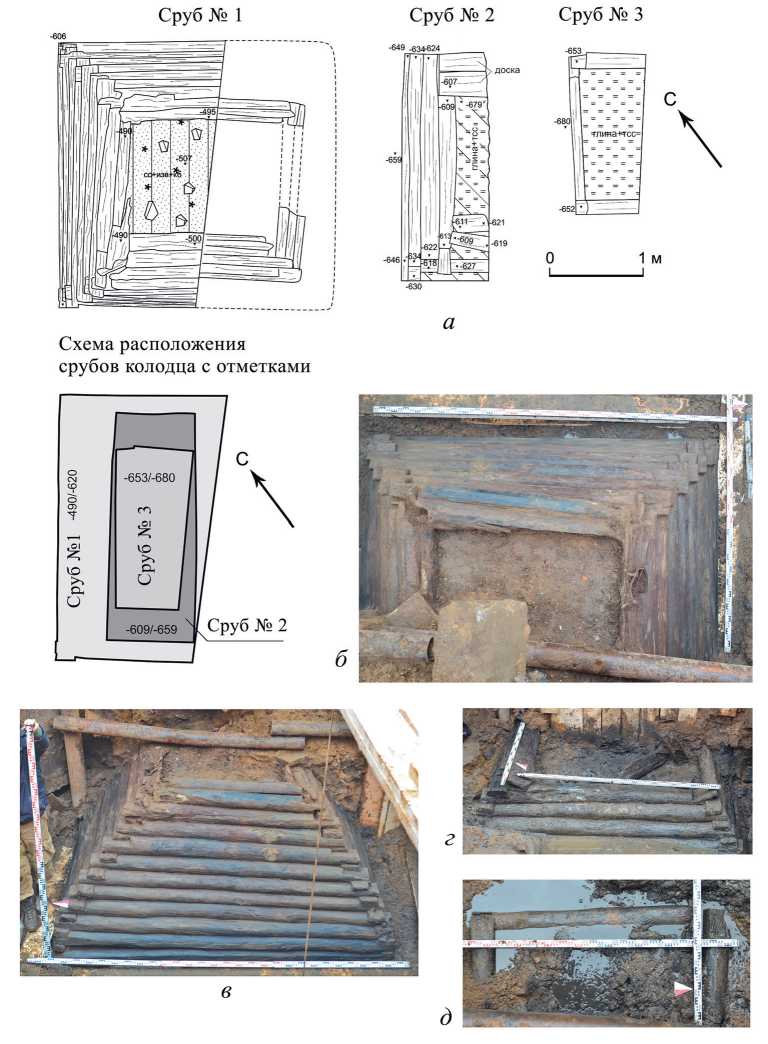

Колодец аналогичной конструкции из трех срубов зафиксирован в Высоко-Петровском монастыре, однако время его засыпки более раннее – первая треть XVIII в. ( Беляев и др. , 2017. С. 22). Колодец Высоко-Петровского монастыря крупнее, его внешняя сторона достигает 400 см. Остановимся на самых основных моментах. Изначально зафиксирован пирамидальный сруб № 1, максимальная сторона которого достигала 400 см. Он сохранился на 7 венцов (порядка 100 см). Его восточная и западная стороны были укреплены поперечными толстыми слегами, врубленными снаружи с соответствующим наклоном (по две слеги на сторону, ближе к краям). Посередине южной и северной стен сквозь сруб проходило по одной вертикальной балке с вырубленными в ней прямоугольными отверстиями – для продевания в них поперечных балок по оси колодца. Внутри этого колодца, ниже уровня дна его котлована располагался сруб № 2 – прямоугольный, внутренняя длина стенки составляла не менее 240 см. Углы срублены «в лапу». Внутри сруба № 2, на глубине 380 см, начиналась сохранная часть сруба № 3. Это собственно – колодец, как бы вставленный в шахту. Длина его стенки 220 см. Он срублен «в обло с остатком», из плотно подогнанных друг к другу более крупных (диаметр 18–22 см) бревен (Там же. С. 24) (рис. 4).

Дно колодца достигнуто не было из-за обильных грунтовых вод (максимальная глубина 430 см (отм. -484 см). Находки из заполнения колодца (монеты, керамика) показали, что он засыпан в первой трети XVIII в. Бытование верхних слоев непосредственного заполнения колодца – не позднее конца XVII в. (керамика, изразцы).

По всей видимости, колодец аналогичной конструкции зафиксирован при работах на Романовом дворе ( Кренке , 2009. С. 84–85.) Здесь был исследован только внешний пирамидальный сруб (как и колодец № 1 из Новодевичьего монастыря). Сруб сохранился на максимальную высоту 11 венцов общей глубиной 165 см (с отм. -851 см до отм. -1016 см). Диаметр бревен варьировался от 12 см

Сруб № 2

Сруб № 1

-609/-659 4

Схема расположения срубов колодца с отметками

Сруб № 2

Сруб № 3

-653/-680

доска

Рис. 3. Новодевичий монастырь, колодец № 2

а – план зафиксированных частей срубов № 1–3, чертеж; б – план сруба № 1, вид с востока, фото; в – западный фас сруба № 1, вид с запада, фото; г – западный фас сруба № 2, вид с запада, фото; д – план сруба № 3, вид с востока, фото

Рис. 4. Пирамидальные колодцы

А – колодец из раскопок на Романовом дворе: слева – план и разрез; справа – рисунок Н. А. Кренке и фото (по: Кренке, 2009. С. 306, 307); Б – колодец из раскопок в Высоко-Петровском монастыре: слева – фото, вид с востока; справа – план до 24 см, большая часть – около 20 см. Сруб – пирамидальной формы, в верхней части длина стенки достигала 220 см, нижней – 320 см. Углы сруба были рублены «в обло» с небольшими выпусками (рис. 4).

В восточной стенке снаружи в расширяющейся части было вырублено два паза, в которые вставлены брусья (?), дополнительно крепившие (?) венцы. Заполнение – песок с примесью бурой супеси и углистыми прослойками. В придонной части отмечалось скопление углей и обломков большемерных кирпичей.

Материал из засыпки: кирпичи с клеймами, керамика, стеклянные штофы, муравленые и красноглиняные изразцы указывают, что колодец был заброшен в третьей четверти XVII в.

Стоит заметить, что при выборке колодца № 1 из Новодевичьего монастыря никаких внутренних конструкций выявлено не было. Вполне возможно, что они находились ниже, однако дальнейшее исследование было невозможно из-за грунтовых вод. Также в нем не были прослежены поперечные слеги (их не было и в колодце № 2).

Исследованные колодцы в Новодевичьем и Высоко-Петровском монастырях позволили изучить особенности возведения водозаборных колодцев. Л. А. Беляев предлагает следующую гипотезу о сооружении подобных колодцев ( Беляев и др. , 2017. С. 24). Вкратце она сводится к следующим основным положениям:

– изначально копался котлован;

– затем в котлован устанавливался пирамидальный сруб, возможно, предназначенный для обеспечения дальнейшей работы;

– от низа котлована начиналась копка шахты;

– шахта крепилась срубом «в лапу», во избежание обсыпания грунта;

– по достижении определенного уровня в шахту вставлялся третий сруб – собственно колодец. Промежуток между срубами засыпался грунтом. Третий, основной сруб строители достраивали так, чтобы он находился над поверхностью земли.

Есть мнение ( Кренке , 2009. С. 84), что колодцы подобного устройства являются дренажными. М. Г. Рабинович считал, что колодцы шатром (куполом) водозаборные ( Рабинович , 1976. С. 37). Изученные колодцы в Новодевичьем и Высоко-Петровском монастырях не выявили признаков слива. Колодец в Высоко-Петровском монастыре (наиболее сохранившийся экземпляр) сохранял функцию водозаборного до конца XVIII в., колодцы Новодевичьего монастыря находились в хозяйственной зоне монастыря, что также предполагает их водозаборную функцию.

Дренажные колодцы

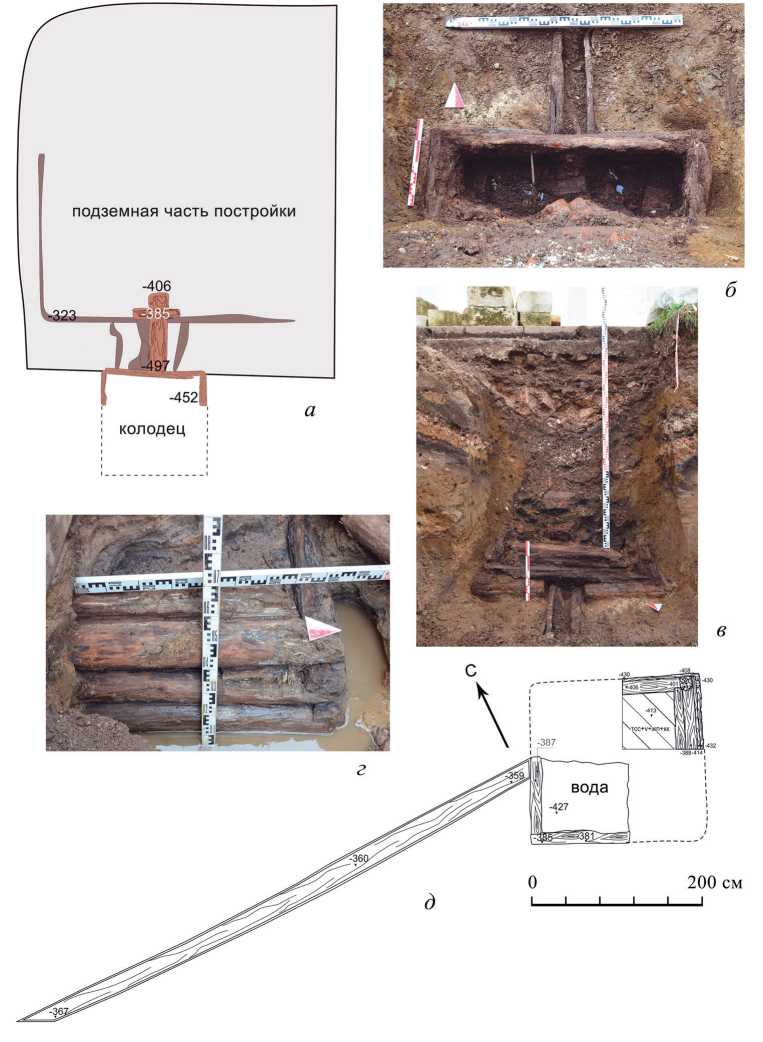

В Новодевичьем монастыре выявлено два дренажных колодца. Один из них находился в постройке второй половины XVII – начала XVIII в. – колодец № 3 ( Максимова , 2024. С. 195–196). Другой располагался к северу от здания Ирининских палат (колодец № 4).

Обратимся к колодцу № 3. Постройка второй половины XVII – начала XVIII в. располагалась в 2 м от южного прясла монастыря к западу от Южных въездных ворот (рис. 1). Наземная часть постройки, кроме отдельных бревен, не сохранилась. После разбора сохранившихся частей подклета на уровне примерно на 270 см ниже уровня современной дневной поверхности (отм. -380 см) прослежены остатки желоба, перекрытого досками. Ширина деревянного желоба составляла 22 см, глубина – 20 см. Желоб вел из постройки в деревянный колодец. Желоб входил в нижний из зафиксированных венцов колодца, для чего в нем было проделано отверстие. Колодец – небольшой, его северная стенка 135 см длиной. Глубина зафиксированной части колодца составила 120 см. Колодец сохранился на высоту трех венцов дерева общей мощностью около 21 см. Рубка «в лапу» (рис. 5).

Материал из заполнения колодца (керамика, изразцы) позволяет говорить, что он был засыпан в XVIII в.

По всей видимости, колодец выполнял функцию отвода воды из ледника постройки.

Более развитая конструкция ледника с отводом воды была зафиксирована в работах М. Г. Рабиновича на Яузе, где исследована благоустроенная надворная постройка. Уникальная дренажная система отвода воды из ледника представляла собой сложную систему из желоба, дренажной трубы и сточного колодца, который находился в полу сруба. Труба эта представляла собой дубовое бревно длиной 280 см и толщиной 28 см, в котором сверху выдолблен квадратный в сечении канал, шириной и глубиной 12 см, прикрытый сверху доской. Колодец – удлиненный, прямоугольный сруб, с углами, скрепленными «в обло» ( Рабинович , 1952. С. 65).

Еще один дренажный колодец располагался к северу от здания Ирининских палат. Он был исследован в два этапа – в 2019 г. в ходе наблюдений (ШН-139) был прослежен его северо-восточный угол размерами 95 × 88 см, а в 2020 г. на раскопе 4 дообследована его юго-западная часть размерами 126 × 106 см. Раскоп 4 и шурф наблюдения 139 примыкали друг к друг, что позволило установить полные размеры колодца – 200 × 200 см. Углы срублены «в лапу».

Выбрать колодец до дна не представлялось возможным из-за постоянного обвала перекопанного грунта и скопления грунтовых вод (рис. 5). Тем не менее удалось зафиксировать 2–4 венца высотой до 62 см. Диаметр бревен составлял 20 см.

К колодцу вел деревянный желоб (труба?) протяженностью 675 см и шириной 25 см. Желоб уходил под отмостку Ирининских палат и перебивал более ранние объекты – монастырскую стену XVI в. и столб галереи при Ирининских палатах, что позволяет датировать комплекс не ранее второй половины XVII в.

В заполнении колодца собрано четыре фрагмента керамики начала XVII в., а также 8 красных широкорамочных печных изразцов (в том числе лицевой с барсами-оглядышами у древа жизни, лицевой с орнаментальной композицией и изразцовая перемычка с орнаментом в виде «шишек»).

Исследованные колодцы в Новодевичьем и Высоко-Петровском монастырях позволяют пролить свет на особенности конструкций водозаборных и дренажных колодцев. Водозаборные колодцы – это сложные инженерные конструкции, для возведения которых требовалась слаженная работа мастеров. Дренажные колодцы имели более простую конструкцию, однако играли важную роль по отведению воды из построек.

Рис. 5. Новодевичий монастырь. Дренажные колодцы № 3 и № 4

а – план-схема постройки второй половины XVII – начала XVIII в. с обозначением расположения колодца; б – план колодца № 3, вид с юга, фото; в – северный фас колодца № 3, вид с севера, фото; г – восточный фас колодца № 4, вид с востока, фото; д – план колодца № 4 с дренажной трубой, чертеж