Деревянные лопаты раннего железного века (Алтай и сопредельные территории)

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена междисциплинарному исследованию одной из категорий хозяйственно-бытовых деревянных предметов - лопат. В погребениях раннего железного века на Алтае и сопредельных территориях Монголии и Казахстана обнаружены различные типы деревянных лопат, археологически целых и во фрагментах. Этот факт свидетельствует об их широком распространении в пространстве и применении в быту. Трасологический анализ следов обработки показал, что большинство этих изделий изготовлены «на скорую руку», вероятно, потому, что потребность в их использовании была велика. Технико-технологический и сравнительно-типологический анализы выявили преемственность традиций в выборе материала, инструментария и приемов и способов изготовления лопат.

Ранний железный век, алтай и сопредельные территории, дерево, технология изготовления лопат

Короткий адрес: https://sciup.org/14522390

IDR: 14522390 | УДК: 903.074

Текст научной статьи Деревянные лопаты раннего железного века (Алтай и сопредельные территории)

Деревянные лопаты – малоизученная категория хозяйственно-бытовых предметов носителей культур раннего железного века Северной Азии. Все лопаты найдены в погребениях. У археологи-че ских арте фактов сильно изношенные рабочие части (лезвия) с неровными краями, что позволяет высказать предположение о том, что лопатами не только выгребали почву из могильных ям, но могли ровнять стенки и дно, а также засыпать погребенных и погребальные сооружения. Видовое разнообразие этого инструмента говорит о том, что деревянные лопаты могли широко использоваться в жизни населения. Об этом свидетельствует их достаточно широкое распростране-366

ние во времени и пространстве. Как показывают этнографические источники, являясь хозяйственным инвентарем, они использовались для разнообразных бытовых и производственных нужд: как орудия для земляных и снежных работ; в кухонном хозяйстве; для отбора породы в рудном деле и т.п.

Все деревянные лопаты раннего железного века изготовлены из одной заготовки – массивной деревянной плахи. Составных (рукоять и рабочая часть отдельно) нет. Одна из археологически целых лопат из кург. 11 могильника Берель в Казахском Алтае состоит из трех частей, соединенных между собой при помощи комбинации пар отверстий с желобками

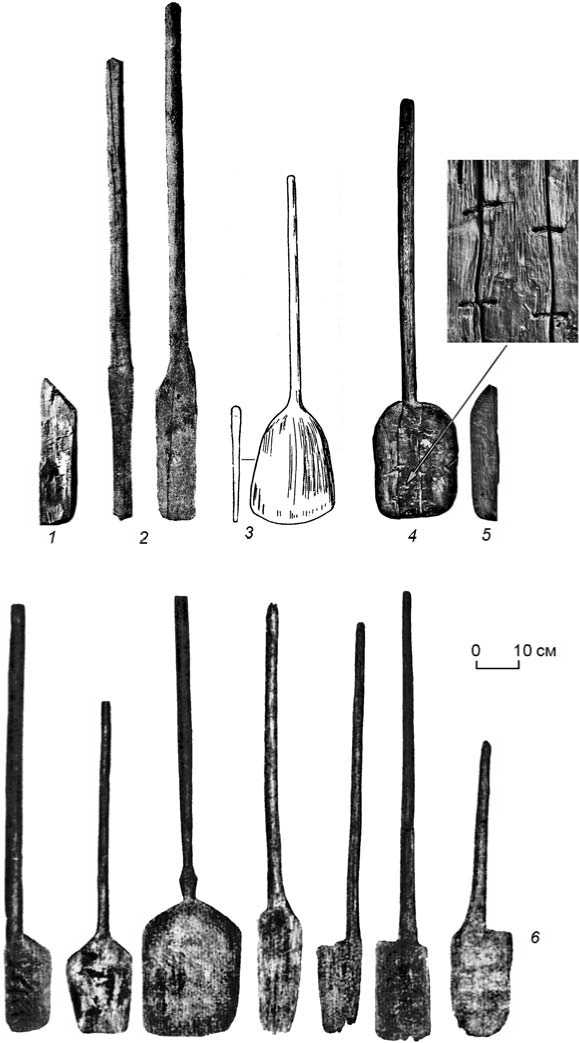

Рис. 1. Деревянные лопаты скифского времени Алтая и русских крестьян.

1 – кург. 1, Пазырык; 2 – кург. 2, Пазырык; 3 – кург. 1, Туэкта; 4, 5 – кург. 11 – Берель; 6 – этнографические лопаты русского населения.

и толстых жил (сыромятных ремешков), – следы давнего капитального ремонта.

Лопаты скифского времени (рис. 1, 1–5 ) найдены в курганах могильников Пазырык, Туэкта, Юстыд, Берель на Алтае, Саглы-Бажи в Туве [Руденко, 1953, с. 28–29; 1960, с. 112–113; Щукин, Баркова, Завитухина, 1975, с. 64; Кубарев, 1991, с. 24; BEREL – БЕРЕЛ, 2000, с. 27; Самашев, Фаизов, Базарбаева, 2001, с. 24; Самашев, Мыльников, 2004, с. 110–111].

Обломок рабочей части лопаты обнаружен в Пазырыке-1 [Грязнов, 1950, с. 20, табл. IV, 3 ]. Сохранившаяся длина – 35 см, ширина – 8,5 см, толщина – 2,7–3,0 см.

В Пазырыке-2 найдены две лопаты между бревнами наката. Одна из них короткая (общая длина – 115 см), другая длинная (127 см). Рабочие части обеих лопат узкие (обломаны): у короткой длина 12 см, у длинной – 35–38 см. Рукояти прямые, круглые в поперечном сечении, диаметром 5 см. Лопасти у обоих инструментов сработаны и сломаны [Руденко, 1953, с. 28–29, рис. 4].

Во время раскопок могильника Туэк-та в могильных ямах курганов не было найдено ни кольев, ни колотушек, ни молотов, как в Пазырыкских захоронениях. Это обстоятельство побудило С.И. Руденко высказать мысль о том, что пазы-рыкцы рыли тяжелый гранитно-глинистый грунт для погребений в курганах

Туэкты исключительно лопатами [1960, с. 112]. Он пишет: «В засыпке кургана первого найдены обломки семи деревянных лопат и несколько обломков их рукояток». Форма их рабочих частей отличается от пазырыкских тем, что они короче и расширяются книзу [Там же, с. 113, рис. 61]. Размеры рабочей части – 19 × 22 см. У некоторых проработаны боковые бортики высотой 5 мм для захвата большего количества грунта. В отличие от пазырыкских, рабочие части не плоские, а слегка выгнутые. Толщина у рукояти 3,5 см, у конца – 1,0–1,5 мм. Нижняя часть (лезвие) у большинства сильно сработана, о чем свидетельствуют выщерблены, вмятины и сколы. Рукояти лопат короткие, длиной от 0,5

до 1,0 м, в поперечном разрезе – круглые, диаметром 4–5 см.

Технико-технологический анализ показал, что почти все лопаты изготовлены из массивных березовых досок (плах), полученных путем раскола массивных стволов дерева при помощи клиньев. Плоскости досок отесывались теслом для удаления остроребрых продольных следов раскола. Затем производилась разметка будущего изделия. Первоначальное грубое выявление формы предмета производилось небольшим плотницким топориком. Рабочая часть (совок) и рукоять осторожно выравнивались легким (лицовочным) теслом. Окончательная доработка рукояти (придание ей округ- ло сти и гладкости) производилась лезвием ножа при помощи операции стружения. Сравнительнотипологический анализ показал, что у лопат из па-зырыкских курганов рабочая часть прямоугольная и плоская, из туэктинских – подтрапециевидная с овальными краями. Рукояти всех лопат округлые, диаметром 4–5 см, длиной 50–130 см, длина рабочей части – 22–38 см, ширина – 12–22 см, толщина – 2,7–3,5 см.

С точки зрения изучения технологии изготовления внимания заслуживают две лопаты хорошей сохранности, найденные во время раскопок кург. 11 на могильнике Берель (целая и фрагмент рабочей части). Археологически целый экземпляр лопаты (рис. 1, 4 ) обнаружен в погребальной камере, у северной стенки между плитками алевролита, он был положен лицевой плоскостью рабо-

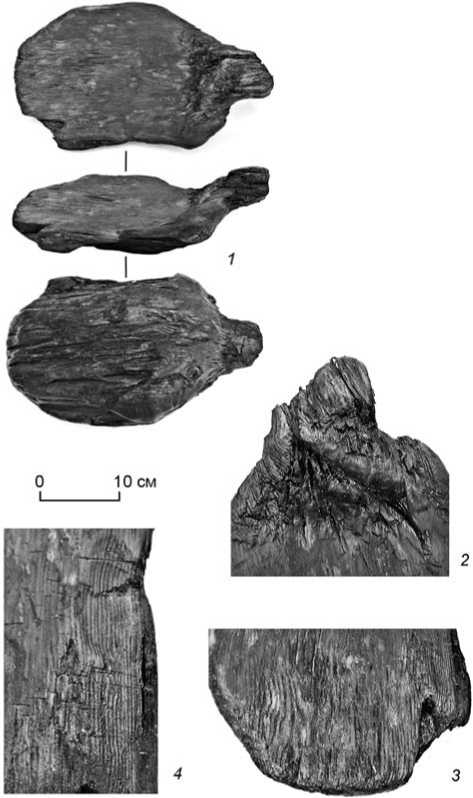

Рис. 2. Деревянная лопата гуннского времени. Кург. 31, могильник Ноин-Ула, Северная Монголия. Раскопки Н.В. Полосьмак.

1 – внешний вид лопаты в трех проекциях; 2 – фрагмент начала рукояти; 3 – лезвие рабочей части; 4 – следы лезвий ножа и стамески на лицевой плоскости.

чей части на грунт на уровне середины нижнего венца. Концом рукояти лопата была ориентирована на восток. От частого употребления в работе с плотным грунтом рабочая плоскость деревянного инструмента раскололась на три части и была восстановлена при помощи несложного ремонта. Вдоль трещин просверлены пять пар сквозных отверстий диаметром 0,25 см: три слева и два справа на расстоянии 2,2–2,5 см друг от друга. Для того чтобы жилы, пропущенные в эти отверстия и стягивавшие разломанные части, не выступали наружу и не мешали работе с грунтом, между отверстиями на обеих плоскостях прорезаны желобки глубиной и шириной 0,25–0,30 см. При помощи этих отверстий и сухожилий сломанные части лопаты жестко соединялись между собой. Возле о снования рукояти на рабочей части справа прорезано овальное отверстие размером 1,0 × 1,5 см. Назначение его неизвестно. Справа на участке рабочей плоскости зафиксированы следы инструмента с плоским тупым лезвием длиной 0,4 см и шириной 0,3 см. На расстоянии 22 см от конца рукояти обнаружено поперечное вдавление глубиной и шириной 0,4 см. Еще три небольших поперечных вдав-ления фиксируются в разных частях рукояти. После визуального осмотра (в рамках трасологического анализа) высказано предположение о том, что эти следы могли оставить два деревообрабатывающих инструмента – долото или тесло.

Вторая лопата представлена фрагментом (рис. 1, 5 ).

Гуннская лопата (рис. 2). Обнаружена при раскопках кург. 31 на могильнике гуннского времени Ноин-Ула в Северной Монголии. Массивная рабочая часть лопаты без рукояти (совок) найдена в мокрой илистой глине. Древесина разбухла от долгого нахождения во влажной среде и, наверняка, значительно увеличилась в размерах. Длина от начала рукояти – 30,2 см. Наибольшая сохранившаяся длина совка – 24,5 см, ширина – 20 см, толщина – 3,5–4,0 см. Ширина боковых граней – 13 см, ширина передней грани – 9 см. Длина обломка рукояти – 5 см, предполагаемый диаметр рукояти – 5,5–6,5 см. Толщина совка у обломанной рукояти – 6,0–7,5 см, у рабочего края – 2,5 см. Изготовлена из серединной части ствола сосны обыкновенной. Заготовка была получена в результате скола при помощи клиньев боковых частей бревна. На обеих поверхностях совка сохранились полустертые отпечатки лезвий орудий деревообработки – предположительно, топора и тесла с тонким уплощенным лезвием.

Рабочая часть лопаты (совок) имеет шесть граней. Обработана наспех, без особой тщательности. Верхняя плоскость довольно гладкая, ниж- няя – сильно изношена и по всей длине покрыта рядом глубоких остроребрых трещин-выемок. Лопатой, без сомнения, долго работали, применяя ее и в качестве ударного инструмента для рыхления грунта. В месте перехода рабочей части в толстую рукоять сохранились остатки массивного сучка. Очевидно, он и послужил причиной излома орудия.

Сравнительно-типологический анализ показывает, что традиции изготовления деревянных лопат консервативны. Они фиксируются на этнографических материалах. Лопаты раннего железного века Алтая по технологическим и морфологическим признакам близки подобным орудиям русских крестьян (см. рис. 1, 6 ). Русские мастерили их преимущественно из цельной заготовки – ствола осины и березы. Для этого использовали инструментарий, функционально близкий применявшемуся мастерами раннего железного века: малый плотницкий топорик, большой русский хозяйственный нож с широким и толстым клинком (косарь, «бабий топор»), нож для строгальных работ.

Список литературы Деревянные лопаты раннего железного века (Алтай и сопредельные территории)

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. -85 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. -Новосибирск: Наука, 1991. -190 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -359 с.

- Самашев З.С., Мыльников В.П. Деревообработка у древних скотоводов Казахского Алтая. (Материалы комплексного анализа деревянных предметов из курга

- на 11 могильника Берел). -Алматы: ОФ «Берел», 2004. -312 с. (на англ., рус. яз.).

- Самашев З.С., Фаизов К.Ш., Базарбаева Г.А. Археологические памятники и палеопочвы Казахского Алтая. -Алматы: ОФ «Берел», 2001. -108 с.

- Щукин М.Б., Баркова Л. Л., Завитухина М.П. Древняя Сибирь. Путеводитель по выставке «Культура и искусство древнего населения Сибири. VII в. до н. э. -XIII в. н.э.». -Л.: Аврора, 1975. -135 с.

- BEREL -БЕРЕЛ: альбом/З. Самашев, Г. Базарбаева, Г. Жумабекова, С. Сунгатай. -Алматы: Обществ. фонд поддержки истор.-археол. памятников и культурного наследия «Берел», 2000. -56 с.