Деревообрабатывающие инструменты плотников раннего железного века на Алтае и сопредельных территориях

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы атрибуции орудий для обработки дерева, использовавшихся в раннем железном веке на Алтае и сопредельных территориях. Основой для исследования послужили находки из погребений и поселений, а также предметы из кладов и подъемных материалов. Определение вида орудия и состава инструментария древних плотников базируется на реконструкции, которая выполнялась по следам-признакам, оставленным лезвиями этих орудий на поверхностях деревянных предметов. Исследования проводились традиционными и специальными методами (трасологический, сравнительно-типологический, физический эксперимент), позволяющими раскрыть функции изделия, технику его изготовления, воссоздать организацию производства, технологические процессы и в какой-то мере оценить уровень мастерства древнего человека. На основе данных комплексного анализа выделены категории и виды инструментов: рубящие металлические (кельты, топоры, тесла), ударные деревянные (молоты, молоты-киянки, колотушки), универсальные режуще-строгающие (ножи разных размеров и профилей), ударно-режущие комплексного действия (долота, стамески), режуще-проворачивающие (сверла-перки, шила-колизавры, шила остроконечные). Результаты трасологического анализа следов работы инструментами по операциям (рубка, отеска, раскол) показали, что с эпохи ранней бронзы использовались три вида обработки поверхности дерева рубящими орудиями: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Выявлены факторы, влиявшие на эффективность и чистоту обработки материала.

Ранний железный век, алтай, инструменты для обработки дерева, проблемы выделения инструментов

Короткий адрес: https://sciup.org/145145975

IDR: 145145975 | УДК: 903.01/09 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.110-119

Текст научной статьи Деревообрабатывающие инструменты плотников раннего железного века на Алтае и сопредельных территориях

Составить представление о способах изготовления изделий из дерева и деревообработке как о сложившейся системе (совокупности) последовательных действий в раннем железном веке на Алтае и сопредельных территориях возможно на основе результатов комплексного анализа всех деревянных изделий, а также каменных и металлических инструментов, при помощи которых эти предметы были изготовлены. Источников указанного времени сохранилось очень мало. Все деревянные артефакты изучаемого периода обнаружены в основном в памятниках, содержавших мерзлотные образования. Орудия обработки выявлены преимущественно в подъемном материале и в кладах, поэтому связать их с конкретным временем и местом можно только предположительно.

На внешней и внутренней поверхностях деревянных предметов, извлеченных из памятников с мерзлотой, сохранились первичные признаки обработки – следы лезвий инструментов древних плотников и резчиков по дереву. Трасологическое изучение этих следов и сравнительно-типологический анализ данных изделий с орудиями из кладов и подъемного материала позволили представить примерные размеры и форму рабочих частей, лезвий орудий, а также приемы и способы работы ими, выделить виды деревообработки в раннем железном веке.

Подавляющее большинство деревянных артефактов со следами обработки – это находки из памятников периода поздней бронзы и раннего железного века [Мыльников, 2003, 2008; Мыльников, Бобров, 2011]. Результаты трасологического и сравнительно-типологического анализов следов разнообразных орудий, позволившие выявить особенности обработки ими поверхности древесины, свидетельствуют о том, что в это время складывается основной набор инструментов для деревообработки из новых для представителей эпохи высококачественных материалов – бронзы и железа, совершенствуются приемы и способы изготовления предметов. Можно предположить, что именно в данный период формируются наиболее важные для данного региона или культуры традиции деревообработки. В связи с большим объемом работ усиливается кооперация деятельности, открываются широчайшие возможности для развития ремесленных форм производства предметов.

Материал (сырье), орудия обработки (инструменты), человек (специалист по деревообработке) образуют совокупность первичных средств, необходимых для организации работы по изготовлению предмета, это единое целое процесса любого древнейшего производства. Каждая из его составляющих имеет свои особенности, которые в совокупности с другими дают ясное представление о появлении готового продукта.

Методы и результаты исследования

Упорядоченно организованная система стадий и операций по изменению деревянных заготовок с применением всех видов инструментов с режущими лезвиями составляет процесс обработки дерева резанием [Борисов, 1999, с. 63]. В раннем железном веке обработка дерева включала несколько стадий, каждой из которой соответствовали свои операции (рис. 1). Каждая из стадий и операций требовала применения специально предназначенного для этого инструмента.

|

СТАДИИ |

||

|

ОТБОР МАТЕРИАЛА |

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ОБРАБОТКЕ |

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА) |

|

1 1 1 |

||

|

ОПЕРАЦИИ |

||

|

Выбор породы дерева Рубка Сучкование (обрубание сучков) Окорение (ошкуривание) Сушка |

Раскрой Раскол Разметка |

Рубка Отеска Лицовка Разметка Долбление Сверление Сращивание Сплачивание Техника углового сопряжения Техника шипового соединения Гнутье Точение на токарном станке Резание-строгание (резьба) |

Рис. 1. Процесс обработки дерева в раннем железном веке на Алтае.

Самые древние комплекты инструментов для первичной и вторичной обработки древесины зафиксированы среди предметов из камня с неолитических поселений Урала. «Черновая» – первичная – обработка дерева производилась при помощи топоров, долот, скребел, пил (пластины с зазубренными краями).

Набор инструментов для «производства беловых отделочных и гравировальных работ», т.е. для вторичной отделки, состоял из струг, строгальных ножей, сверл, разверток, резчиков, резцов [Усачева, 1997]. Многообразие каменных орудий неолитического времени, свидетельствующее о высоком уровне деревообработки, позволяет реконструировать технологию вторичной обработки поверхности изделий и определить порядок главных операций этого цикла: грубое строгание, скобление-выравнивание, чистовое строгание, резьба и гравировка, заглаживание и полировка [Мыльников, 2003].

Воссоздание специфических приемов и деталей обработки дерева в раннем железном веке затруд-

нено тем, что инструменты этого времени находят, как правило, среди подъемного материала и кладов, не «привязанных» к культурам [Акишев А.К., 1984, с. 10; Моргунова, 1994, с. 167; Мыльников, 2003; Акишев К.А., Кушаев, 1963, с. 106–110; Popescu, Antonini, Baipakov, 1998, p. 262, fig. 389–396]. Как отмечает Е.Н. Черных, в древности мастера очень бережно от-но сились к своим инструментам, они хранили даже сломанные, пришедшие в негодность орудия, боясь того, что те «могут лишить их мастерства и силы и наслать болезни на весь род за непочтительность к ним» [1972, с. 196].

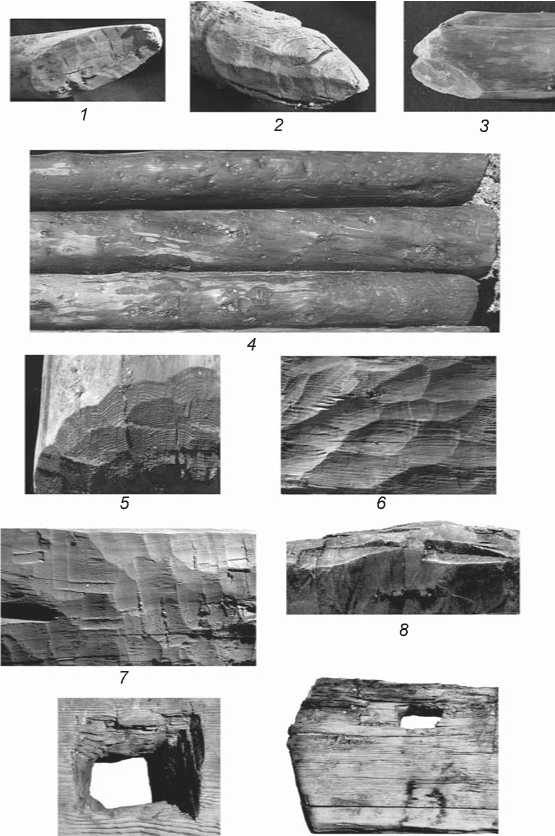

При отсутствии самих инструментов источником информации о них являются следы, оставленные орудиями на предметах из дерева (рис. 2, 3). Сопоставление таких следов на археологических артефактах, экспериментальных образцах и этнографических изделиях позволяет реконструировать облик инструмента: форму, ширину и толщину рабочей ча- сти, конфигурацию профиля лезвия, степень остроты и угол его заточки [Раев, 1976]. Данные о местоположении и характере следов орудий, их глубине, направлении хода лезвия составляют основу для реконструкции способов и приемов использования данного инструмента, технологических операций [Мыльников, 1999, 2008].

Для определения состава инструментария очень важны экспериментальные исследования. В раннескифском кургане Аржан в Туве на 560 бревнах погребального сооружения сохранились следы обработки, но самих инструментов обнаружить не удалось. Однако, опираясь на результаты трасологического анализа отпечатков лезвий, исследователи сделали вывод о том, что бревна комплекса были обтесаны орудиями двух типов – топором с лезвием шириной 4,9–6,1 см и теслом с лезвием шириной 3,5–4,5 см. Как показал технико-технологический анализ следов их применения, орудия были отлиты не менее чем в 72 формах [Немировская, 1975].

Экспериментально-трасологическое изучение орудий труда и их следов на предметах позволяет определить функцию изделия, технику его изготовления, рекон-

Рис. 2. Следы обработки металлическими орудиями на деревянных предметах раннего железного века. Алтай.

1–3 – рубка топором; 4 – ошкуривание бревна топором и теслом (снятие коры); 5–7 – отеска теслом; 8 – отеска топором; 9 – прорубание отверстия долотом и теслом; 10 – прорубание отверстия долотом и стамеской.

Рис. 3. Следы обработки металлическими орудиями на деревянных предметах раннего железного века. Алтай.

1 , 2 – резьба ножом; 3 – заглаживание; 4 – точение на токарном станке; 5 – шабрение (обработка инструментом типа рашпиля); 6 – полировка; 7 , 8 – сверление лучковым сверлом (круглый металлический стержень с раздвоенным концом – перка); 9 – сверление шилом с раздвоенным концом (колизавр); 10 , 11 – прорезание углубления стамесками с плоским и полукруглым лезвиями.

струировать организацию производства, технологические процессы и в какой-то мере оценить уровень мастерства древнего человека [Семёнов, Коробкова, 1983, с. 3–5; Волков, 2000; Мыльников, 2008, с. 22–26; 2011, с. 104–114; 2014, с. 55–59].

При выделении использовавшихся в раннем железном веке видов деревообрабатывающих инструментов по оставленным ими следам мы следовали определениям: деревообрабатывающий инструментарий – набор специальных орудий для обработки материала; обработка дерева – система приемов и способов воздействия различными орудиями на поверхность материала с целью изменения ее первичной формы до заданных объема и размеров.

Древний умелец, вероятно, как и современный мастер, в зависимости от собственной квалификации и поставленной цели определял качественный и количественный состав инструментария, необходимого для выполнения той или иной технологической задачи. Скорее всего, сами рабочие части орудий деревообработки кузнец или литейщик изготавливал по желанию и мерке мастера (на это указывают разнообразие форм, видов, типов и количество элементов). Рукояти для инстру- ментов деревообработчики выстругивали сами, подгоняя «под свою руку», чтобы можно было максимально удобно и с высокой эффективностью выполнять любую операцию. Так делают и современные «традиционные мастера», посвятившие свою жизнь работе с деревом [Токунага Кёко, 1997; Токунага Кёко, Ита-кура Ёсико, 1997, с. 13].

Сведения об обработке дерева, содержащиеся в трудах М.П. Грязнова [1950, 1980], С.И. Руденко [1948, 1953, 1960, 1962], С.А. Семёновa [1956, 1957], С.А. Семёновa, Г.Ф. Коробковой [1983], К.А. Акишева, Г. Кушаева [1963], А.Д. Грача [1980], Е.Л. Немировской [1975], результаты наших собственных трасо- логических и сравнительно-типологических анализов артефактов из дерева со следами применения орудий, этнографические материалы и экспериментальные данные дают основание утверждать, что плотники

10 11

Алтая и сопредельных территорий в раннем железном веке при обработке дерева использовали следующие виды инструментов: рубящие, ударные, режущие и их разновидности, колюще-проворачивающие, комплексного действия.

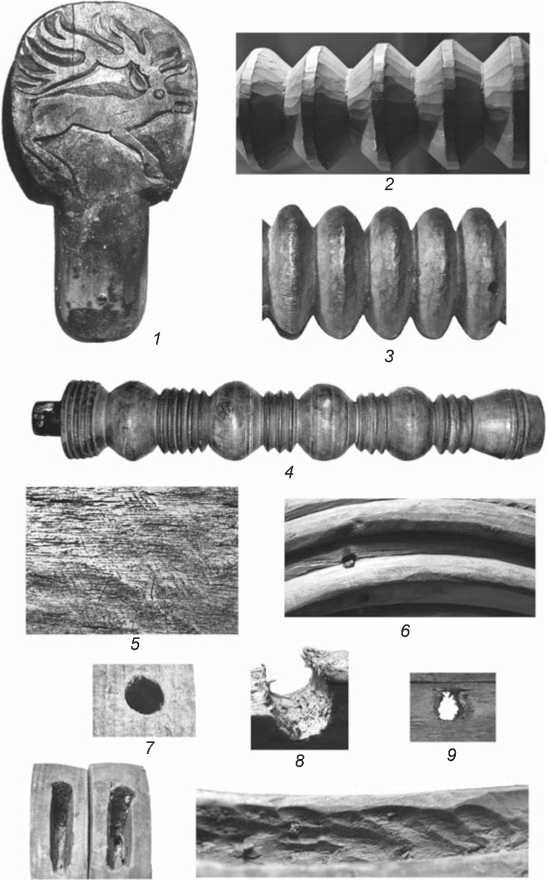

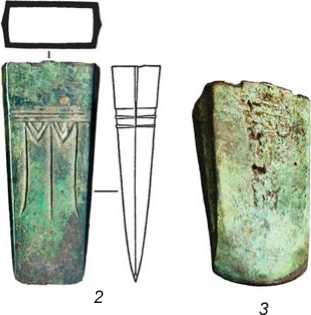

Рубящие инструменты – тесло, кельт, топор – состояли из деревянной рукояти и металлической части с о стрым режущим лезвием различной ширины и профиля (рис. 4, 5). Топоры и тесла со времени верхнего палеолита и до энеолита изготавливались из самых крепких пород камня – кремневых, кварцевых, базальтовых, яшмовых, затем – из меди и бронзы, с VI–V вв. до н.э. – преимущественно из железа.

В этой категории инструментов железный топор яв лялся самым сложным в изготовлении и универсаль ным орудием плотника [Завьялов, 1987, с. 156; Кол чин, 1953, с. 100–110; 1985].

12 13 14

Рис. 4. Двуушковые кельты ( 1–6 ), литейная форма для отливки кельтов ( 7 ), втульчатый кельт с пещеркой ( 8 ), одноушковые кельты ( 9 , 10 ), плоские лицовочные тесла с черешковым насадом ( 11–14 ) переходного времени от бронзового к железному веку и раннего железного века. Алтай.

1 , 2 , 6–14 – Музей Алтайского государственного университета, г. Барнаул [Радлов, 1896]; 4 – Музей Сибирского федерального университета, г. Красноярск; 5 – Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, г. Абакан.

На протяжении долгого времени наиболее распространенным орудием обработки древесины был кельт (см. рис. 4, 1–10 ; 5; 6, 8–11 ). В зависимости от насада (ориентация лезвия продольно или поперечно относительно оси рукояти) и сечения лезвия он использовался или как топор (при симметричном в сечении лезвии), или как тесло (при асимметричном лезвии).

В коллекциях бронзовых литых рубящих орудий выделены полифункциональные симметричные и асимметричные в сечении одно- и двуушковые кельты, кельты-лопатки и кельты-тесла с пещеркой, имеющие лезвия разных размеров и профилей [Бехтер, Хав-рин, 2002, рис. 1, 1 , 2 , 10 , 12 , 14 ]. Трасологический анализ показал, что размеры следов лезвий кельтов на деревянных предметах раннего железного века Алтая и сопредель-

ных территорий колеблются в пределах 3,7 × 5,9 см. Одно- и двуушковые кельты имели несколько функций (топор-тесло); кельты-лопатки и кельты-тесла с пещеркой использовались древними плотниками только как тесла, с полукруглой задней стенкой и вогнутой передней, а также с полукруглым, иногда полулунным лезвием (выборочные) применялись для захвата большого количества древесины при выборке полостей в процессе изготовления колод и болванок для производства посуды.

Предназначенные только для отески тесла были разного вида: с овальной задней стенкой и уплощенным лезвием (проходные) – для первичной обработки больших плоскостей с большим захватом древесины, с прямой задней и передней стенками и пло-

0 5 cм

Рис. 5. Втульчатые кельты. Западная Сибирь.

1 – переходное время от бронзового к железному веку, Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 2 – ранний железный век, Музей Сибирского федерального университета, г. Красноярск; 3 – ранний железный век, Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кыз-ласова, г. Абакан.

8 9 10 11

Рис. 6. Стамески, долота ( 1–7 ), двуушко-вый кельт ( 8 ), одноушковые кельты ( 9 , 10 ), кельт с пещеркой ( 11 ) из кладов переходного от бронзы к железу времени, XII–IX вв. до н.э. Казахстан.

1–5 , 10 , 11 – [Popesсu, Antonini, Baipakov, 1998, p. 262, fig. 389, 396]; 6,7 – [Ibid., p. 123, fig. 48, 49];

8 – [Ibid., p. 184, fig. 50]; 9 – [Ibid., p. 184, fig. 51].

ским, ровным лезвием (лицовочные) – для захвата малого количества древесины при окончательной выравнивающей подтеске и лицовке плоскостей деловой древесины в ходе строительства и создания заготовок для изготовления различных мелких деревянных хозяйственнобытовых предметов, а также для резьбы (см. рис. 4, 11–14 ; 6, 8–11 ). Размеры следов лезвий плоских тесел с черешковым насадом составляют 3,7 × 4,9 см.

Рис. 7. Стаме ски-долота ( 1–5 ), ножи ( 6–9 ), шилья ( 10–14 ) из археологических памятников раннего железного века Алтая, Западной Сибири и Казахстана.

1–4 , 12–14 – Музей Алтайского государственного университета, г. Барнаул; 5 – Музей с. Новоселово, Красноярский край; 6–11 – [Большой атлас Казахстана, 2011, с. 363, 364].

С развитием железообрабатывающего ремесла в III в. до н.э. – II в. н.э. бронзовые одно- и двууш-ковые кельты полностью исчезли [Чернецов, 1954, с. 186]; на смену им пришли более удобные и эффективные орудия с разомкнутыми втулками [Соенов, Константинова, 2013], проушные тесла, а также топоры из железа и стали. При расчленении крупных бревен на пластины (раскол) использовались клиновидные топоры типа современных колунов с симметричным и асимметричным в сечении туловом. Для специальных столярных работ изобрели топоры-молоты, выполнявшие функции двух орудий – топора и молотка [Фролов, 1996; Кирюшин, Иванов, 1996; Абдулганеев, 1996, с. 132; Нелин, 1996; Иванов, Исаев, 1999].

Бронзовые кельты с асимметричным в сечении телом, кельты-лопатки и кельты-тесла с пещеркой трансформировались в классические проушные: выборочные, проходные и лицовочные тесла с различными по форме и размерам лезвиями из железа или стали. Топор и тесло – основные орудия труда и у современных плотников.

Ударные инструменты – молоты, молотки-киянки разных размеров, выполненные из дерева, коло-

тушки из дерева и рога с рукоятями – применялись древними плотниками как посредники для работы со стамесками и долотами, для подгонки узлов углового сопряжения и т.п.

Инструменты комплексного характера (ударнорежущие, приводимые в действие при помощи ударных) – в основном металлические долота (из бронзы и железа) и редко стамески – использовались для долбления с целью создания сквозных и глухих гнезд [Мыльников, 2003], соединения отдельных деталей из дерева и других материалов (см. рис. 6, 1–7 ; 7, 1–5 ). Размеры лезвий стамесок 9 × 25 мм.

Режущие инструменты - резцы для токарного станка из закаленного железа или стали [Там же] – применялись при изготовлении фигурных деталей – ножек для деревянных блюд, ножек и спинок кресел и украшений деревянных колесниц элиты.

Режуще-проворачивающие инструменты - сверла-перки (из бронзы и железа) с ручным и лучковым приводом, шила-колизавры – стержни с раздвоенным лезвием с заостренными гранями – использовались для сверления сквозных и глухих отверстий, разных по диаметру и глубине, при изготовлении широкого круга предметов – от хозяйственно-бытовых до оружия.

Универсальные режуще-строгающие инструменты – разнообразные по форме ножи из бронзы и железа средних и малых размеров, чаще всего с узким обушком и очень острым тонким лезвием (см. рис. 7, 6–9 ; 8, 1–15 ), стамески небольших размеров с полукруглым или плоским лезвием (см. рис. 6, 1–7 ), долота с широким плоским лезвием – использовались для подготовки поверхности – лицовки заготовок для всех видов резьбы, выборки углублений, при изготовлении посуды и т.п.

Колюще-проворачивающие инструменты - шила – тонкие длинные заостренные на конце круглые стержни различного диаметра из бронзы или железа с деревянной рукоятью (см. рис. 7, 10–14 ) – использовались не только для прокалывания различных отверстий и углублений, но и для разметки рисунков и профилей на деревянных заготовках как чертежный разметочный инструмент.

Рис 8. Ножи ( 1–15 ), каменные абразивы ( 16–23 ) раннего железного века Алтая и Казахстана.

1–15 – Музей Алтайского государственного университета, г. Барнаул; 16–23 – Музей института археологии им. А.Х Маргулана, г. Алматы, Казахстан.

Результаты трасологического анализа свидетельствуют о том, что на Алтае уже в эпоху ранней бронзы мастера знали три вида обработки деревянных поверхностей рубящими инструментами – в торец, вдоль волокон и поперек волокон. В ходе экспериментов были выявлены некоторые особенности работы с крупномерной древесиной, которые подтверждаются данными этнографии.

Эффективность обработки дерева зависит от угла заострения лезвия, угла наклона лезвия на несущей рукояти, угла рубки, оте ски или резания материала (наклон инструмента во время работы), направления рубки, отески или резания поверхности (рост и угол наклона мастера), ширины рабочего края лезвия, формы рабочего края лезвия (овальная, полукруглая, уплощенная), степени затупленности лезвия инструмента, трения лезвия о древесину (стружка), твердости и упругости древесины.

Чистоту обработки дерева определяют форма, целостность (сохранность) и острота заточки рабочего края лезвия металлического инструмента; глубина и угол рубки, отески или резания материала; величина прикладываемого физического усилия; пластичность, степень усушки и влажности древесины.

Чтобы обеспечить качественную обработку по-верхно сти древесины, для оптимальной заточки и правки лезвий во время работы требовалось правильно подобрать абразивный инвентарь. Точилами и оселками служили чаще всего удлиненные прямоугольные или подтрапециевидные уплощенные бруски серого и бурого песчаника, глинистого сланца, мыльного камня. По степени зернистости структуры они подразделялись на грубые, средние и тонкие [Лукас, 1958, с. 670–680; Феофраст, 1951, с. 178]. В погребениях раннего железного века найдены целые наборы абразивных инструментов различных размеров и конфигураций (см. рис. 8, 16–23 ). В сечении точильные бруски были плоские, с закругленными торцами. В VI–V вв. до н.э. самые ценные абразивы могли использоваться в качестве символов власти – жезлов. Их оправляли в золотые футляры-рукояти, украшенные зернью. Ранее с учетом того, что оселки часто находили среди инвентаря, высказывалось предположение об их использовании в качестве амулетов [Грязнов, 1961]. Однако, согласно данным этнографических исследований, оселки служили не только точильными камнями, но и средством заживления ран [Королькова, 2001, с. 72, колл. 8; Галанина, 2001, с. 200, колл. 177].

При определении основных ступеней обработки дерева мы учитывали правило, выработанное многими поколениями специалистов деревообработчиков: для осуществления каждой определенной операции в первую очередь применялся инструмент, который был специально создан для нее. Принималось в расчет, что высокая квалификация позволяла отдельным мастерам в некоторых случаях производить несколько последовательных операций одним инструментом. Например, практика строительного дела и домостроения у обских угров определила рациональный состав инструментария, отдельные виды которого (топор, тесло, долото, нож) полифункциональны с древнейших времен [Морозов, 1993, с. 198–199]. Современные плотники топором могут вначале производить рубку (валку) дерева, затем – сучкование (освобождение ствола от сучьев), окорение (стесывание коры), раскрой ствола на бревна, отеску бревна, а также его раскол на доски, используя металлическую рабочую часть топора как клин; долбить топором, а не долотом (грубое прорубание больших отверстий известно еще с древности) [Семёнов, 1956, с. 210] и даже выстругивать небольшие дощечки, палочки и колышки.

Комплексный анализ значительного массива первичных источников хорошей сохранности, имеющих многочисленные следы лезвий различных инструментов, и сравнительный анализ их со вторичными источниками дает основание утверждать, что в раннем железном веке на Алтае были три основные отрасли деревообработки: строительное дело, плотницко-столярные работы, резьба. Многочисленные погребальные конструкции из дерева (надсрубные сооружения, срубы, погребальные ложа и т.п.), в которых получила отражение богатая практика возведения жилых домов и хозяйственных построек, а также всевозможные мелкие деревянные предметы для хозяйственно-бытовых нужд, вооружения, украшения свидетельствуют об использовании деревообработчиками разнообразного специализированного инвентаря для каждой из отраслей деревообработки.

Выводы

Орудия для работы с древесиной являются одной из главных составляющих процесса деревообработки в древности. Проблема выделения их в составе инструментария для обработки дерева в раннем железном веке на территории Алтая, его идентификация, атрибуция и классификация заключается в том, что сами деревообрабатывающие инструменты, за редким исключением, не встречаются в археологических памятниках, «привязанных» к определенной культуре. Их аналоги обнаруживаются в подъемном материале, кладах и среди случайных находок.

Воссоздать внешний облик орудий, реконструировать приемы и способы работы ими, выделить специальные наборы деревообрабатывающих инструментов возможно при условии проведения ряда специальных исследований первоисточников – деревянных предметов того времени со следами обработки.

Результаты трасологического анализа следов обработки, сохранившихся на внутренних и внешних поверхностях деревянных предметов, сравнительнотипологического анализа косвенных источников – металлических орудий из близких по времени археологических памятников, из собраний случайных находок и кладов, а также данные экспериментальных работ с копиями этих орудий составляют основу для реконструкции всех стадий и операций обработки материала и изготовления предмета, а значит, всего процесса деревообрабатывающего производства и создания готового продукта с максимальной степенью соответствия прототипу.

Список литературы Деревообрабатывающие инструменты плотников раннего железного века на Алтае и сопредельных территориях

- Абдулганеев М.Т. «Неизвестные» памятники раннего железного века в северных предгорьях Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: мат-лы науч.-практич. конф. – Барнаул, 1996. – С. 128–134.

- Акишев А.К. Искусство и мифология саков. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1984. – 175 с.

- Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. – 298 с.

- Бехтер А.В., Хаврин С.В. Степные бронзы из провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и проблемы восточной линии синхронизации // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. – Улан-Удэ; Чита: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2002. – С. 73–78.

- Большой атлас Казахстана. – М.: Дизайн. Информация. Картография, Феория, 2011. – 888 с.

- Борисов И.Б. Обработка дерева. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 320 с.

- Волков П.В. Новые аспекты исследований в экспериментальной археологии палеолита // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 4. – С. 30–37.

- Галанина Л.К. Скифское искусство Северного Причерноморья // Золотые олени Евразии. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – С. 164–203.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. – 85 с.

- Грязнов М.П. Так называемые оселки скифо-сарматского времени // Исследования по археологии СССР. – Л.: Ленингр. гос. ун-т, 1961. – С. 139–144.

- Грязнов М.П. Аржан. – Л.: Наука, 1980. – 80 с.

- Завьялов В.И. Деревообрабатывающий инструментарий прикамских племен // Новые археологические исследования на территории Урала. – Ижевск: Изд-во Ур. гос. ун-та, 1987. – С. 156–161.

- Иванов Г.Е., Исаев Н.Н. Бронзовый топор с поселения Крестьянское IV // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. – Барнаул, 1999. – Вып. X. – С. 82–85.

- Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е. Новые находки металлических изделий из Шипуновского района // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: мат-лы науч.-практич. конф. – Барнаул, 1996. – С. 81–91.

- Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси (Домонгольский период). – М.: АН СССР, 1953. – 260 с. – (МИА; № 32).

- Колчин Б.А. Ремесло. Древняя Русь: город, замок, село. – М.: Наука, 1985. – С. 243–297.

- Королькова Е.Ф. Филипповские курганы и звериный стиль // Золотые олени Евразии. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – С. 64–163.

- Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. – М.: Иностр. лит., 1958. – 730 с.

- Моргунова Н.Л. К вопросу об истоках сарматского элитарного погребального обряда (По материалам эпохи бронзы Южного Приуралья) // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху: мат-лы заседаний «круглого стола» (22–24 декабря 1994 г.). – СПб.: ИИМК РАН: Гос. Эрмитаж, 1994. – С. 166–169.

- Морозов В.М. Домостроение у обских угров (по данным различных источников) // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. – Екатеринбург: Наука, 1993. – С. 192–203.

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – 232 с.

- Мыльников В.П. Деревянные погребальные сооружения эпохи бронзы Западной Сибири // Социально-демографические процессы на территории Западной Сибири (древность и средневековье). – Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 2003. – С. 151–154.

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – 364 с.

- Мыльников В.П. Резьба по дереву в скифское время (Северная Азия). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 188 с.

- Мыльников В.П. Изучение археологических деревянных предметов (погребальные памятники Алтая и сопредельных территорий). – М.: ИА РАН, 2014. – 160 с. – (Методика полевых археологических исследований; вып. 8).

- Мыльников В.П., Бобров В.В. Деревянные погребальные сооружения эпохи бронзы Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 2011. – Т. 10. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 92–99.

- Нелин Д.В. Топоры эпохи бронзы из фондов Челябинского областного краеведчекого музея // Материалы по археологии и этнографии Южного Урала. – Челябинск: Творч. объед. «Каменный пояс», 1996. – С. 183–187. – (Тр. музеязаповедника Аркаим).

- Немировская Е.Л. Обработка дерева строителями кургана Аржан // Уч. зап. ТНИИЯЛИ. – Кызыл, 1975. – Т. 17. – С. 207–211.

- Радлов В.В. Сибирские древности: Из путевых записок по Сибири / пер. с нем. графа А.А. Бобринскаго. – СПб.: [Тип. И.Н. Скороходова], 1896. – 70 с.

- Раев Б.А. Техника фиксации следов древних орудий с помощью гипсовых слепков // СА. – 1976. – № 4. – С. 213–215.

- Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. – 73 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 359 с.

- Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 205 с.

- Семёнов С.А. Обработка дерева на древнем Алтае // СА. – 1956. – Т. XXVI. – С. 204–230.

- Семёнов С.А. Первобытная техника. – М.; Л.: Наука, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

- Семёнов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Мезолит – неолит. – Л.: Наука, 1983. – 255 с.

- Соенов В.И., Константинова Е.А. Деревообрабатывающие инструменты из могильника Верх-Уймон (Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – № 2. – С. 42–57.

- Токунага Кёко. Традиционный дровосек // NIPPONIA. Discovering Japan. – 1997. – № 1. – C. 9.

- Токунага Кёко, Итакура Ёсико. Мастера по дереву // NIPPONIA. Discovering Japan. – 1997. – № 1. – C. 10–13.

- Усачева И.В. Комплекс каменных деревообрабатывающих орудий эпохи неолита // Урал. ист. вестн. – Екатеринбург, 1997. – № 4. – С. 118–124.

- Феофраст. Исследование о растениях / пер. с древнегреч. – Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – 548 с.

- Фролов Я.В. Новые случайные находки предметов вооружения из Восточного Казахстана // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: мат-лы науч.- практич. конф. – Барнаул, 1996. – С. 91–94.

- Чернецов В.Н. [Рецензия] // СЭ. – 1954. – № 2. – С. 183–187. – Рец. на кн.: Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Черных Е.Н. Металл – человек – время. – М.: Наука, 1972. – 208 с.

- Popesсu G.A., Antonini C.S., Baipakov K. L’uоmo d’oro. La cultura delle steppe del Kasakhstan dall’età del bronzo alle grandi migrazioni. – Venezia: Electa, 1998. – 253 р.