Диагностика эймериоза крупного рогатого скота

Автор: Меренкова Надежда Владимировна, Родин Игорь Алексеевич, Коляда Анастасия Константиновна, Синикиди Мария Дмитриевна, Твердунова Марина Олеговна, Трибурт Анна Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Зоотехния и ветеринария

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - провести сравнительный анализ двух методов диагностики эймериоза крупного рогатого скота и выделить наиболее доступный и эффективный из них. Изучено распространение эймериоза крупного рогатого скота на территории учебно-опытного хозяйства МТФ № 3 «Кубань». При постановке диагноза учитывались клинические признаки у молодняка и взрослых животных, эпизоотологические данные, а также результаты проведенных лабораторных исследований проб фекалий. В общем счете было исследовано 215 проб фекалий от крупного рогатого скота голштинской породы. Для диагностики использовали методы Фюллеборна и Макмастера. Определение эймерий до вида проводили при помощи определителя Крылова. По данным амбулаторных журналов выявлена сезонная и возрастная предрасположенность к заболеванию. Из более чем 20 видов эймерий, описанных у КРС, превалируют в данном учебно-опытном хозяйстве виды, ответственные за наиболее яркое проявление клинических признаков с явлением геморрагической диареи: E. Zuerni, E. Bovis, E. ellipsoidalis. Установлено, что метод Макмастера является наиболее эффективным и доступным для диагностики эймериоза крупного рогатого скота. Выявлены наиболее уязвимые к данной инвазии возрастные группы: экстенсивность инвазии телят 1-2-месячного возраста составляет 12 %; 2-4 месячного - 22; 4-6 месячного - 31 %. Произведен анализ степени проявления инвазии, показавший, что клинически выраженный кокцидиоз как наиболее экономически затратная форма проявляется в 46 % случаев, в то время как субклиническая форма выявлена у 54 % процентов исследованных телят. В результате исследования последствий длительного переболевания телят эймериозом в субклинической форме сделан вывод о появлении в дальнейшем значительных последствий со стороны желудочно-кишечного тракта и других систем организма. Эти факторы снижают степень общего развития и экономической обоснованности содержания таких телят ввиду недобора мышечной массы, пониженного иммунитета и пониженной молочной продуктивности.

Эймериоз, крупный рогатый скот, инвазии, диагностика, e. zuerni, e. bovis, e. ellipsoidalis

Короткий адрес: https://sciup.org/140299737

IDR: 140299737 | УДК: 619:616.993.1-07]:636.2 | DOI: 10.36718/1819-4036-2023-5-149-155

Текст научной статьи Диагностика эймериоза крупного рогатого скота

Введение. Распространение протозойного заболевания, такого как эймериоз крупного рогатого скота, в течение прошедших 5 лет значительно увеличилось, а поскольку оно протекает не только в острой, подострой, но и хронической формах, было принято решение изучить глубже причину его возникновения, а также выявить наиболее доступный и эффективный метод диагностики [1–6].

Возбудителем заболевания являются простейшие, относящиеся к подклассу Coccidia, семейству Eimeriidae. Согласно литературным источникам, в семейство Eimeriidae включены и описаны 22 рода простейших. Локализация дан- ных паразитов чаще обнаруживается в кишечнике, тем самым провоцируя воспаление слизистой оболочки и расстройство пищеварения, что проявляется диареей и может вызывать впоследствии гибель животного [7–11].

Диагностика эймериоза крупного рогатого скота берет свое начало в 30-е гг. XX в. Тогда уже было установлено, что передача возбудителя осуществляется алиментарным путем во время контакта здоровых животных с инвазиро-ванными, а также при заражении окружающих предметов, к которым имеет доступ крупный рогатый скот. Кроме того, скученное содержание животных, несоблюдение зоогигиенических правил содержания и кормления животных, отсутствие регулярных мероприятий по профилактике заболеваний (вакцинация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация), допущение на территорию фермы бесхозных животных и посторонних лиц – все это является предрасполагающими факторами к возникновению заболевания [12–17].

Чаще всего острому течению заболевания подвержены животные возрастом от 3–5 недель до года, тогда как у взрослых оно протекает хронически [18–22].

Цель исследования – провести сравнительный анализ двух методов диагностики эй-мериоза крупного рогатого скота и выделить наиболее доступный и эффективный из них.

Задачи: установить сезонную динамику заболевания крупного рогатого скота эймериозом; провести сравнительный анализ двух методов диагностики эймериоза крупного рогатого скота и установить наиболее доступный и эффективный из них.

Материалы и методы. По данным анализа эпизоотической ситуации на территории учебноопытного хозяйства МТФ № 3 «Кубань» по инвазионным болезням было установлено, что распространение эймериоза составило 21 %. По данным амбулаторных журналов максимальная зараженность телят и взрослых животных за последние 4 года отмечается в весенний и осенний периоды, тогда как зимой и весной данный показатель составляет лишь 10–15 %. (табл. 1).

Таблица 1

Сезонная динамика экстенсивности инвазии крупного рогатого скота эймериозом, % от общего поголовья

|

Сезон |

Возраст |

|||

|

1–2 мес. |

2–4 мес. |

4–6 мес. |

1 год и более |

|

|

Зима |

10 |

11 |

14 |

10 |

|

Весна |

12 |

22 |

31 |

11 |

|

Лето |

11 |

14 |

13 |

12 |

|

осень |

13 |

24 |

33 |

10 |

Область исследования и размер выборки . Для проведения практической части исследования были отобраны пробы фекалий от 215 животных. Исследование было решено проводить на базе кафедры паразитологии, ветеринарносанитарной экспертизы и зоогигиены ФГБОУ Кубанского ГАУ (г. Краснодар).

Размер выборки (n = 215) был рассчитан с использованием ожидаемой распространенности Eimeria spp., которая приблизительно составляет 60 %.

Молодняк и телята были отобраны и распределены по трем возрастным группам: ≥ 1–2, 2–4 и 4–6 месяцев (с наличием клинических признаков кокцидиоза или без них). Телята, дегель-минтизированные за 15 дней до взятия пробы, были исключены из исследования.

Был проведен общий клинический осмотр, в ходе которого учитывали общее состояние, аппетит, активность, наличие жвачки, диареи, рвоты, кахексии, дегидратации, качество стула и наличие визуально различимых посторонних примесей в нем. Проведена поголовная термометрия.

Непосредственно из прямой кишки исследуемых животных для проведения паразитологических исследований были отобраны фекалии массой 15 г. Фекалии были идентифицированы по номеру и кличке, возрасту и полу, и доставлены в герметичном контейнере при температуре около 10 °С на кафедру, где проводилась исследовательская работа. Пробы до их непосредственного исследования хранились герметично в холодильнике при температуре 4 °С.

Результаты и и их обсуждение. Лабораторные исследования проводили при помощи методов Макмастера и Флюллеборна:

-

1. Методика Макмастера для определения количества фекальных ооцист на 1 г кала (О/г к.). Положительные образцы ≥ 500 О/г к. подвергали процессу споруляции с использованием 2,5 % дихромата калия в чашках Петри и инкубировали при комнатной температуре с последующей оксигенацией образцов каждые 24 ч в течение десяти дней. Ооцисты выделяли флотацией в растворе сахара (удельный вес 1,27), центрифугировали и проводили микро-

- скопию с помощью оптического микроскопа с использованием Velab VE-87 с увеличением в 1 000 раз.

-

2. Метод Фюллеборна . Пробы фекалий (по 3 г от каждой пробы) помещали в отдельные стерильные тары, к ним добавляли флотационную жидкость в размере 20 мл, перемешивали для создания однородной массы, после чего добавляли еще 80 мл раствора. Полученные взвеси процеживали через марлю (в 1 слой) в сухие стерильные стаканы. В таком виде взвеси оставляли на 50 мин при комнатной температу-

- ре для отстаивания, после чего образовавшиеся поверхностные пленки снимали при помощи петель и переносили их на предметные стекла для последующего микроскопирования.

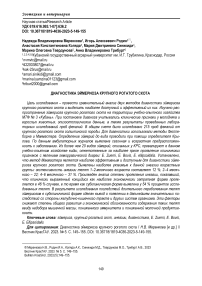

Идентификация была проведена в соответствии с фенотипическими характеристиками спорулированных ооцист в соответствии с определителем Крылова (рис.).

По результатам проведенных исследований было установлено 72 инвазированных эйме-риями животных (табл. 3).

Таблица 2

Морфология обнаруженных ооцист эймерий

|

Вид |

Морфология ооцисты |

Размер ооцисты, мкм |

|

E. bovis |

Яйцевидная или субсферическая, бесцветная и гладкая стенка с незаметными микропилями, без полярных гранул |

28 × 20 |

|

E. zuernii |

Субсферический, бесцветный, без микропиль |

18 × 16 |

|

E. ellipsoidalis |

Эллипсоидальная или слегка яйцевидная, бесцветная, без видимых микропиль, полярных гранул |

23 × 16 |

Изображения спорулированных ооцист вида Eimeria, полученные с помощью оптического микроскопа (увеличение 1000 раз): A – E. Bovis; B – E. Zuernii; H – E. Ellipsoidalis, согласно определителю Крылова

Таблица 3

Инвазированность эймериями крупного рогатого скота по возрастным группам (М)

|

Возрастная группа |

Инвазированные животные, гол. |

|

1–2 мес. |

16 |

|

2–4 мес. |

19 |

|

4–6 мес. |

24 |

|

1 год и более |

13 |

Экстенсивность инвазии подсчитывалась по следующей формуле:

Эинв = число инвазированных Eimeria / общее число животных выборки · 100 %.

Э инв = 72/215·100 % = 33 %.

Заключение. Было установлено, что наибольший процент заболевания крупного рогатого скота эймериозом наблюдается весной и осенью, тогда как зимой и летом он значительно снижен. Чаще заболевание диагностируется у телят возрастом 4–6 месяцев, тогда как крупный рогатый скот от года и старше подвержен данному заболеванию значительно меньше.

При проведении лабораторных исследований проб фекалий было определено, что метод Макмастера является более эффективным в связи с точным определением количества фекальных ооцист в стадии споруляции. Однако наиболее доступным методом остается метод Фюллеборна ввиду меньшей трудоемкости и быстроты проведения. В связи с этим было решено рекомендовать метод Макмастера как наиболее надежный и точный метод, а метод Фюллеборна – в качестве способа быстрого определения наличия инвазии в хозяйстве.

Список литературы Диагностика эймериоза крупного рогатого скота

- Справочник ветеринарного фельдшера: учеб. пособие для СПО / А.А. Алиев [и др.]; сост. Г.А. Кононов. СПб.: Лань, 2022. 896 с.

- Болезни крупного рогатого скота: учеб. пособие / А.М. Атаев [и др.]. Махачкала: Даг-ГАУ им. М.М. Джамбулатова, 2016. 295 с.

- Конова Г.А. Справочник ветеринарного фельдшера / под ред. Г.А. Конова. СПб.: Лань, 2022. С. 2.

- Латыпов Д.Г., Тимербаева Р.Р., Кириллов Е.Г. Паразитология и инвазионные болезни жвачных животных: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2022. 286 с.

- Коррекция воспроизводительной функции коров с острой субинволюцией матки / Б.В. Гаврилов [и др.] // Тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. 2019. № 76. С. 173–176.

- Профилактика репродуктивных расстройств у коров / М.А. Белобороденко [и др.] // Ветеринария Кубани. 2016. № 2. С. 10–12.

- Лазеротерапия и лазеропунктура при акушерско-гинекологических заболеваниях коров / Г.В. Казеев [и др.] // Ветеринария. 2002. № 2. С. 34.

- Родин И.А. Генетико-иммунологические аспекты профилактики мастита и взаимообусловленных с ним эндометрита у коров и диареи новорожденных телят: дис. … д-ра ветеринар. наук. Краснодар, 2002.

- Совершенствование лабораторного анализа с применением инновационных технологий / И.А. Родин [и др.] // Опыт международного сотрудничества в области экологии, лесного хозяйства, ветеринарной медицины и охотоведения (Летняя школа – Кубань 2011): мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2011. С. 172–176.

- Дополнительный лабораторный анализ ветеринарно-санитарного направления: выявление токсинов и микроорганизмов с применением цифровых технологий / С.Н. Поветкин [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2014. Т. 220, № 4. С. 188–191.

- Ветеринарно-санитарный и микробиологический контроль в консервном производстве / Б.В. Бенько [и др.] // Приоритетные и инновационные технологии в животноводстве – основа модернизации агропромышленного комплекса России: сб. науч. ст. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. науч-ных сотрудников и преподавателей. Ставрополь, 2017. С. 408–415.

- Динамика углеводно-липидного обмена при неспецифической терапии заболеваний репродуктивного аппарата у коров / С.С. Вачевский [и др.] // Ветеринария Кубани. 2012. № 21. С. 5–7.

- Влияние A-PRP-терапии на репаративную регенерацию костной ткани при свежих переломах костей конечностей / А.Н. Блажен-ко [и др.] // Инновационная медицина Кубани. 2019. № 3 (15). С. 32–38.

- Этиология, профилактика и лечение сельскохозяйственных животных и птицы при массовых болезнях молодняка с гастроэн-теральным и респираторным синдромами / Н.П. Зуев [и др.]; Белгород. гос. аграр. ун-т им. В.Я. Горина. Белгород, 2015.

- Пат. RU 2134116 C1. Способ комплексной профилактики и лечения эндометритов, маститов у коров и диспепсии у их потомства / Родин И.А., Перебора А.В. № 98105795/ 13; заявл. 25.03.1998, опубл. 10.08.1999.

- Состав маститогенной микрофлоры коров / А.В. Егунова [и др.] // Актуальные проблемы современной ветеринарной науки и практики: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института / Краснодар. научно-исследова-тельский ветеринарный ин-т; Кубан. гос. аг-рар. ун-т. Краснодар, 2016. С. 371–373.

- Профилактика мастита высокопродуктивных коров в условиях ОАО «Агрообъединение «Кубань» / В.В. Новиков [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 3 (77). С. 224–227.

- Стимуляция остеорегенерации с помощью PRP-терапии / И.А. Родин [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (71). С. 186–190.

- Оценка действия гонадотропинов на коров-доноров при трансплантации зигот / Б.В. Гаврилов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 1 (75). С. 175–178.

- Effect of training on femur mineral density of rats / N.G. Belyaev [et al.] // Biochemical and Cellular Archives. 2019. Т. 19, № 2. С. 3549–3552.

- Формирование групп риска собак по онкологическим заболеваниям на основании результатов многофакторного анализа, определяющих и способствующих развитию данной патологии факторов / С.П. Ханха-сыков [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 6 (74). С. 164–166.

- Остеодистрофия овец в условиях Республики Бурятии / В.В. Токарь [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 6 (74). С. 159–161.