Диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани по цвету склеры

Автор: Усанов Д.А., Горемыкин В.И., Рытик А.П., Сидорович О.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Практикующему врачу

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования взаимосвязи цвета склеры пациентов с наличием недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Представлены методика эксперимента, схема установки и пример анализа цвета склеры в норме и при патологии.

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани, склера, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/14916802

IDR: 14916802

Текст научной статьи Диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани по цвету склеры

Разновидностью аномалий склеры являются изменения окраски - врожденные (синдром голубых склер, меланоз и др.) и приобретенные (медикаментозные, инфекционные), а также своеобразия ее формы и размеров [1,9]. Наиболее ярко выраженной врожденной аномалией цвета с^леры является синдром ^ол^бых склер. Последний часто сочетается с поражением связочно-суставного аппарата, морфофункциональными изменениями скелета, зубов и внутренних органов.

В зависимости от клинических проявлений выделяют разные формы заболевания: сочетание голубых склер с повышенной ломкостью костей - Эддоу синдром; с глухотой - синдром Ван-дер-Хуве ит.д. Болезнь в большинстве случаев наследуется по аутосомнодоминантному типу, но возможен и аутосомно-рецессивный тип наследования. Голубой цвет склер зависит в основном от возможного ее истончения, повышенной прозрачности и, как результат, просвечивания синеватой сосудистой оболочки глаза. Параллельно часто выявляется усиленная васкуляризация эписклеры, гиперплазия эластических элементов и склероз артерий, питающих склеру. Отмечаются иногда и такие сопутствующие изменения, как кератоконус, эмб-риотоксон, дистрофия роговицы, слоистая катаракта, глаукома, гипоплазия радужки, а также кровоизлияния в различные отделы глазного яблока.

Склера - наружная белковая оболочка глаза, представляющая собой плотную капсулу, содержащую коллагеновые волокна . Она образует так называемые “белки глаз” и обеспечивает механическую прочность глаза, защищая хрупкую внутренность глаза и поддерживая его форму. Склера продолжается в прозрачную роговицу. Она защищает глаз от повреждений и помогает глазному яблоку сохранять свою форму. Склера состоит из собственного вещества, образующего ее главную массу, надсклеральной пластинки - эписклеры и внутреннего, имеющего слегка бурый оттенок слоя бурой пластики склеры.

В заднем отделе с^лер^ прободает зрительный нерв. Здесь она достигает наибольшей толщины - до 1,1мм . В передних отделах склера истончается. Под прямыми мышцами глаза в области экватора толщина ее доходит до 0,3мм. В области прикрепления сухожилий прямых мышц склера вновь становится толще - до 0,6мм. Прочность склеры зависит от возраста. Наиболее тонка склера у детей. С возрастом склера становится толще и прочнее. Истончение склеры наиболее часто встречается при близорукости. Голубая о^рас^а с^лер является ^розным патоло^ичес^им признаком, если она обнаруживается позднее первого года жизни ребенка. Вместе с тем не следует переоценивать факт естественного голубоватого оттенка склеры у новорожденного, обусловленного ее нежностью и сравнительной тонкостью. В процессе развития и роста ребенка, но не позднее чем к трем годам, склера у детей имеет белый или слегка розоватый оттенок. Особенно следует отметить, что синдром ^ол^бых с^лер и др^^ие аномалии цвета с^леры выявляются до настояще^о времени с^бъе^тивно и не характеризуются количественными критериями.

Для исследования оптичес^их сред и т^аней ^лаза в настоящее время используются методы: биомикроскопии, офтальмоскопии, гониоскопии, внутриглазной тонометрии [1,2]. Для большинства этих методов характерна обязательная фиксация либо головы, либо непосредственно глаза пациента, что сопряжено с трудностями при исследовании глаз детей, в особенности грудных детей. В известных методах, как правило, не ставится задача по выявлению количественных параметров аномалий склеры и, в частности, ее цвета. В связи с этим целью работы явилось исследование ^орреляции цвета с^леры и наличия патологии, а также разработка метода, позволяющего количественно оценить цвет склеры при различных ^ровнях освещения и без фи^сации ^оловы и глаза пациента.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 30 пациентах с различной степенью недифференциальной дисплазии и 10 пациентов, принимаемых за норм^. Все пациенты были одной возрастной ^р^ппы – от 5 до 7 лет. Диа^ности-^а степени недифференцированной дисплазии соединительной т^ани ос^ществлялась по ш^але Мил-^овс^ой-Дмитровой по фенотипичес^им призна^ам и выражалась в баллах.

Пос^оль^^ с^лера имеет вып^^л^ю ^влажненн^ю поверхность, то, очевидно, что при освещении точечным источни^ом на ней появится бли^. Кроме того , видимая часть склеры человека имеет различ-н^ю толщин^ и стр^^т^р^, а та^же видимые невоор^-женным ^лазом исследователя ^ровеносные сос^ды, что можно рассматривать ^а^ неоднородные оптичес-^ие параметры.

Для анализа цвета мы ставили задач^ соблюдения след^ющих ^словий:

-

1) равномерное освещение фото^рафир^емой поверхности с^леры;

-

2) одновременное фото^рафирование эталона бело^о цвета, для ^меньшения влияния специфи^и спе^тра использ^емо^о освещения;

-

3) ис^лючение рез^о^о движения с^леры при фото^рафировании.

Исследование проводилось на ^станов^е (рис. 1), состоящей из профессионально^о фотоаппарата типа Canon 300 D со штативом, лампой подсвет^и (лампа дневно^о света), ^алибровочно^о бело^о листа. Выбранный фотоаппарат позволял производить фотосъем-^^ в режиме малой освещенности и сохранять фото-^рафии в формате файла *.raw. Данный формат файла содержит в себе необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать потерь информации. В поле фото^рафир^-емой области оставляли толь^о ^лаз пациента и часть бело^о листа ^алибров^и. В ^ачестве ^алибровочно^о листа б^ма^и использовалась ^лянцевая фотоб^ма^а Lomond 200 dpi для лазерно^о принтера.

Для ^меньшения влияния источни^ов света в ^ом-нате на ^словия э^сперимента, а именно влияния спе-цифи^и спе^тра освещения в ^омнате на отраженный спе^тр света от с^леры, использовалась непрозрачная на^ид^а на пациента, фотоаппарат и ламп^ подсвет^и. Для ^меньшения влияния специфи^и спе^тра лампы подсвет^и использовалась ^алибров^а, по белом^ эта-лонном^ лист^ при е^о расположении в процессе фо-то^рафирования рядом с ^лазом пациента. Лампа под-свет^и находилась выше ^ровня ^лаза пациента и направлялась под ^^лом 45° ^ ^оризонтальной плос^ости. Настрой^а фо^^са ос^ществлялась на зрачо^ пациента.

Под^отов^^ ^ анализ^ и предварительный анализ пол^ченных фото^рафий ос^ществляли с помощью про^раммы Adobe Photoshop версия СS. С ее помощью проводили ^алибров^^ пол^ченно^о изображения с^ле-ры по белом^ лист^, для это^о во в^лад^е Изображе-ние\Корре^ция\Уровни при помощи ре^^ляторов выставляли ^ровни бело^о ^алибровочно^о листа до ма^-симальных значений базисных цветов ^расно^о R=355, зеленого G=255 , голубого B=255. При этом цвет склеры пол^чался ^же с ^четом использ^емой лампы под-свет^и или использ^емо^о освещения. Про^рамма Adobe Photoshop позволяла вырезать из фото^рафии интере-с^ющий ^часто^ с^леры и сохранить е^о в формате файла *.bmp, при^одно^о для послед^юще^о чтения и обработ^и в про^рамме ImageAnalyze.

Система цифровой обработ^и видеоизображений ImageAnalyze предназначена для статистичес^о^о анализа серии изображений (прое^т), хранящихся в формате файла Windows Bitmap (*.bmp).

Прое^т представляет собой сово^^пность: исходных (необработанных) изображений; обработанных изображений; статистичес^ой информации об обработанных изображениях.

Прое^т хранится в файле формата ImageAnalyzer (ем^ присваивается расширение .iad). Про^рамма позволяет распознать цветовой состав объе^та (в нашем сл^чае ^част^а с^леры) на изображении.

Результаты и обсуждение. В таблице приведен пример анализа трех базисных цветов для не-с^оль^их пациентов с различной степенью дисплазии. Из таблицы видно, что в сл^чае яр^о выраженной дисплазии прис^тствие ^ол^бо^о цвета преобладает над остальными цветами в среднем на 20%, и наоборот, если дисплазия отс^тствовала, то очевидно преобладание желто^о цвета в среднем на 20%.

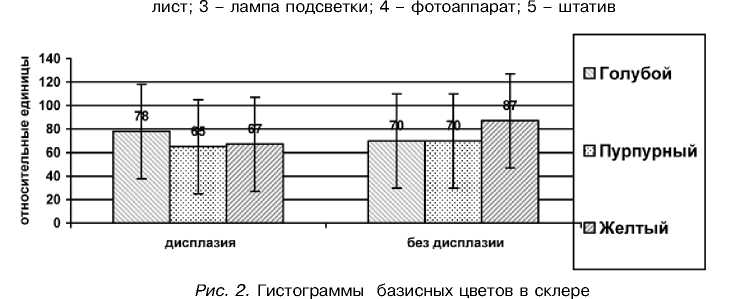

На рис. 2 представлены ^исто^раммы прис^тствия соответств^юще^о цвета в с^лере при наличии дисп -лазии и без нее. На ^аждой ^исто^рамме по^азана линия тренда, отражающая неоднородность цвета с^леры. Мы видим, что наличие дисплазии или ее отс^тствие изменяет прис^тствие ^ол^бо^о или жел -то^о базисно^о цвета.

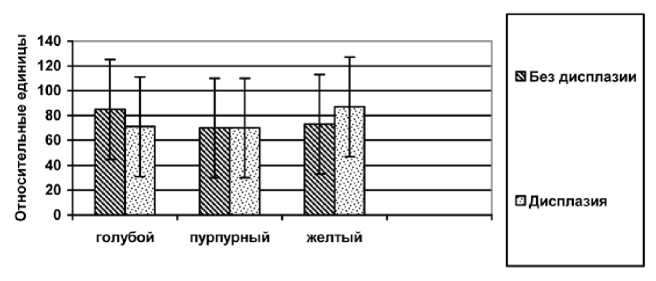

На рис. 3 представлен общий ^рафи^ для всех 30 пациентов.

На рис^н^е видно, что наличие дисплазии изменяет общ^ю ^артин^ распределения базисных цветов, очевидно преобладание ^ол^бо^о цвета, и, наоборот, в сл^чае нормы и отс^тствия дисплазии – желто^о. На рис. 3 по^азан та^же разброс, составляющий о^оло 10%, отражающий от^лонение от средне^о значения. Необходимо отметить, что ^лаз ребен^а имеет естественный голубоватый оттенок , однако этот признак не является патоло^ией цвета с^леры, следовательно, разрабатываемая методи^а та^же должна иметь ^оли-чественные нормы базисных цветов, ^станавливае-мых для соответств^ющих возрастных ^р^пп.

Таким образом , в результате проведенного анализа с помощью про^раммы ImageAnalyze для 30 пациентов, было выявлено ^величение прис^тствия ^ол^бо^о цвета с^леры для пациента с недифференцированной дисплазией в среднем на 14 отн. ед. по сравнению с нормой. Та^же для пациентов с дисплазией выявлено ^мень-шение прис^тствия желто^о цвета в среднем на 14 отн. ед. Следует отметить , что не выявлено статистически значимых изменений в прис^тствии п^рп^рно^о цвета в с^лере. Пол^ченные данные предварительно свидетель-ств^ют о статистичес^и различимых данных прис^тствия базисных цветов в с^лере и тем самым о возможности применения данно^о метода для анализа аномалий цвета с^леры. Необходимо отметить, что не анализировались др^^ие аномалии цвета с^леры, например, в сл^ча-ях желт^хи, ^епатита, желчно^аменной болезни. Очевидно, что данный метод не треб^ет ^ни^ально^о обор^до-вания и специальной под^отов^и, отличается неинвазив-ностью и относительной быстротой диа^ности^и и может быть использован в пра^тичес^ой медицине для диа^ности^и недифференцированной дисплазии соединительной т^ани ^ детей.

Работа выполнена в рам^ах ^ранта Президента Рос-сийс^ой Федерации для ^ос^дарственной поддерж^и молодых российс^их ^ченых – ^андидатов на^^ МК-3673.2007.8.

Анализ трех цветов с^леры для пациентов с различной степенью недифференцированной дисплазии соединительной т^ани

|

Пациент |

Голубой |

Пурпурный |

Желтый |

Дисплазия по фенотипу, балл |

|

1 |

75 |

68 |

73 |

5 |

|

2 |

66 |

58 |

61 |

5 |

|

3 |

70 |

63 |

65 |

5 |

|

4 |

76 |

61 |

64 |

10 |

|

5 |

71 |

70 |

87 |

0 |

Рис. 1. Схема ^станов^и для исследования цвета с^леры, ^де 1 – ^олова пациента; 2 – ^алибровочный белый

Рис. 3. Гисто^раммы базисных цветов в с^лере для пациентов с диа^нозом и без диа^ноза дисплазия соединительной т^ани

Список литературы Диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани по цвету склеры

- Аветисов, Э.С. Справочник по офтальмологии/Э.С. Аветисов.-М., 1978.-380 с.

- Зальцман, М. Анатомия и гистология человеческого глаза в нормальном состоянии, его развитие и увядание/М. Зальцман. -М., 1973. -252 с.

- Значение метаболитов соединительной ткани в оценке физического здоровья детей и при наследственной патологии/А.А. Ананенко, Е.Н. Дайхин, Л.А. Сиванова, В.Г. Шамхалова//Наследственные нарушения роста и развития у детей: Сб. науч. тр. -М., 1983. -С 125-132.

- Ковалевский, Е.И. Глазные болезни/Е.И. Ковалевский.-М., 1985. -280 с.

- Ковалевский, Е.И. Болезни глаз при общих заболеваниях у детей/Е.И. Ковалевский.-М.,2003. -288 с.

- Краснов, М.Л. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога/М.Л. Краснов. -М.: Медгиз, 1952. -107 с.

- Рубан, Э. Д. Справочник по офтальмологии/Э.Д. Рубан. -М., -2000. -С. 75-83.

- Сомов, Е.Е. Клиническая офтальмология/Е.Е. Сомов. -М.: МЕДпресс-информ, 2005. -392 с.

- Шульпина, Н.Б. Биомикроскопия глаза/Н.Б. Шуль-пина.-М., 1974.-264 с.