Диагностика причин ишемического инсульта в раннем послеоперационном периоде у больных с окклюзирующим атеросклерозом брахиоцефальных артерий

Автор: Лоенко В.Б., Дударев В.Е., Сорокина Е.А., Губенко А.В., Смяловский В.Э.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4-2 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

С целью выявления причин ишемического инсульта и оптимизации лечения в раннем послеоперационном периоде операций по поводу окклюзирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий обследовано 154 оперированных больных с различными вариантами поражения брахиоцефальных артерий при различных степенях недостаточности мозгового кровообращения. Для обследования указанных больных применялись неинвазивные ультразвуковые методы диагностики (транскраниальная допплерография и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий). Выполнено 168 операций 154 больным. Из 154 больных, прооперированных при окклюзирующем атеросклерозе брахиоцефальных артерий, летальные исходы отмечены у 6 человек, что составило 3,9% из всех оперированных больных. Причиной смертельных исходов служили острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу в первые сутки после выполнения вмешательств. У 2 (1,3%) больных развилась клиника преходящих изменений после каротидной эндартерэктомии с синтетической заплатой в 1 случае (0,65%) и в 1 случае (0,65%) после баллонной дилатации сонной артерии. В 1 (0,65%) случае при проведении баллонной дилатации подключичной артерии развилось ОНМК без летального исхода, но с развитием стойкого гемипареза на стороне операции. В 3 случаях (1,9%) после баллонной дилатации подключичных артерий при контрольной ангиографии была выявлена диссекция стенки сосуда без развития неврологической симптоматики. Причиной острого нарушения мозгового кровообращения в раннем послеоперационном периоде явилась церебральная эмболия, что подтверждено данными дуплексного сканирования и транскраниального мониторирования. Установлено, комплексное применение транскраниального мониторирования и дуплексного сканирования позволяют достоверно определить причину ишемического инсульта в раннем послеоперационном периоде, что в свою очередь позволяет определить лечебную тактику для нормализации мозгового кровообращения.

Реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях, ишемический инсульт, церебральная эмболия, транскраниальный мониторинг и дуплексное сканирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14919167

IDR: 14919167 | УДК: 616.145-089.168.1-073

Текст научной статьи Диагностика причин ишемического инсульта в раннем послеоперационном периоде у больных с окклюзирующим атеросклерозом брахиоцефальных артерий

«Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения является важной проблемой медицины». Данная фраза приобретает особый смысл, если уточнить угрожающий прогноз этого состояния для жизни и социальные последствия для общества в целом и конкретного пациента в частности. Как известно, смертность при ишемических инсультах в развитых странах составляет 30-75% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний [2]. При этом основной причиной нарушения мозгового кровообращения ишемического характера является атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий [3]. Преимущества хирургического лечения над медикаментозной терапией симптомных стенозов брахиоцефальных артерий более 60-70%, уста- новленные в проспективных рандомизированных исследованиях NASCET, ЕSCT и ACAS, обосновали показания к хирургическому лечению при этом заболевании. Следующим шагом научных исследований стало совершенствование хирургической техники и оптимизация тактики ведения пациента в пе-риоперационном периоде [1]. В связи с этим мы исследовали возможности ультразвуковой диагностики (транскраниальной допплерографии и дуплексного сканирования) в диагностике ранних послеоперационных осложнений.

Целью работы является оценка причин возникновения острого нарушения мозгового кровообращения в раннем послеоперационном периоде хирургического лечения окклюзирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий с учетом возможностей ультразвуковых методов исследования для оптимизации дифференцированного лечения этого осложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с 1998-го по 2008 год в отделении сосудистой хирургии Омской областной клинической больницы выполнено 168 операций у 154 больных с окклюзирующим атеросклерозом брахиоцефальных артерий. По половому составу преобладали мужчины, которых было 128 (83,1%) больных, в то время как женщин – только 26 (16,9%) человек. Следует отметить увеличение с 2,5% до 16,9% в последние 10 лет количества женщин с атеросклеротическим поражением брахиоцефальных артерий. Почти 8-кратное увеличение пациентов женского пола можно объяснить как повышением качества обследования пациентов с нарушением кровообращения головного мозга, так и появлением дополнительных факторов риска развития атеросклероза женского организма (стрессы, табачная зависимость, гиперхолестеринемия, малоподвижный образ жизни и др.), а также общей тенденцией увеличения заболеваемости атеросклерозом в обществе.

Асимптомное поражение брахиоцефальных артерий (БЦА) было диагностировано в 18,1% случаев. Больные с транзиторными ишемическими атаками (НМК2) имели смешанную (каротидную и вертебробазилярную) либо общемозговую (НМК3) симптоматику, выражающуюся в головокружениях, головных болях, снижениях памяти, нестабильном артериальном давлении. У больных, перенесших ишемический инсульт, очаговая симптоматика наблюдалась только в каротидном бассейне. В наших наблюдениях 75,5% составили больные с НМК 2. Пациенты с НМК 3 и последствиями перенесенного инсульта составили 4,5% и 1,9% соответственно.

В госпитальном периоде из 154 больных, оперированных при окклюзирующем атеросклерозе брахиоцефальных артерий, умерли 6 человек, что составило 3,9% из всех оперированных больных. 5 больных оперированы при вторых стадиях недостаточности мозгового кровотока, 1 – на фоне перенесенного инсульта в каротидном бассейне.

Из них 5 (3,2%) пациентов умерли после выполнения каротидной эндартерэктомии (КЭ) с аутовенозной заплатой и 1 (0,65%) больной – при попытке баллонной дилатации (БД) сонной артерии (СА). Причиной смертельных исходов явилось острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу в первые сутки после выполнения вмешательства. У 2 (1,3%) больных развилась клиника преходящих изменений: после каротидной эндартерэктомии с синтетической заплатой в 1 случае (0,65%) и в 1 случае (0,65%) после баллонной дилатации сонной артерии. В 1 (0,65%) случае при проведении баллонной дилатации подключичной артерии (ПКА) развилось ОНМК без летального исхода, но с развитием стойкого гемипареза на стороне операции. В 3 случаях (1,9%) после баллонной дилатации подключичных артерий при контрольной ангиографии была выявлена диссекция стенки сосуда без развития неврологической симптоматики (табл. 1).

В целом неблагоприятные исходы (местные и церебральные осложнения) после всех операций составили 11% случаев от всех оперированных больных, из них после открытых операций – 5,2% (n=8), после рентгенохирургических вмешательств – 5,8% (n=9). Всем оперированным больным в послеоперационном периоде проводилась дезагрегантная и реологическая терапия, направленная на профилактику тромботических осложнений в области операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У 144 оперированных пациентов послеоперационный период прошел без возникновения неврологических нарушений. После выполнения хирурги-

Таблица 1

Неблагоприятные исходы после выполненных вмешательств

|

Виды осложнений |

Вид вмешательства |

Количество, (%) |

||

|

КЭ |

БД СА |

БД ПКА |

||

|

ОНМК+ смерть |

5 |

1 |

0 |

6 (3,9%) |

|

ОНМК |

0 |

0 |

1* |

1 (0,65%)* |

|

ТИА |

1* |

1 |

0 |

2 (1,3%) |

|

Кровотечение из сонной артерии |

1* |

0 |

0 |

1 (0,65%)* |

|

Кровотечение из бедренной артерии |

0 |

0 |

1 |

1 (0,65%)* |

|

Диссекция+ тромбоз |

0 |

0 |

1 |

1 (0,65%)* |

|

Диссекция без тромбоза |

0 |

0 |

3 |

3 (1,9%) |

|

Синокаротидная реакция |

0 |

1 |

0 |

1 (0,65%)* |

|

Инфаркт миокарда |

1* |

0 |

0 |

1 (0,65%)* |

|

Всего |

8 (5,2%) |

3 (1,9%) |

6 (3,9%) |

17 (11%) |

Примечание. * – различия статистически значимы в сравнении с пунктом 1 при p=0,04 (точный критерий Фишера для малых выборок).

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ТИА – транзиторная ишемическая атака, КЭ – каротидная эндартерэктомия, БД – баллонная дилатация, СА – сонная артерия, ПКА – подключичная артерия.

ческих вмешательств острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу отмечались в 7 (4,6%) случаях. Из них в 6 (3,9%) случаях смертельный исход наступил в сроки до 2 недель с момента выполнения хирургического вмешательства. В 1 (0,65%) случае ОНМК без летального исхода, после медикаментозной терапии у больного сохранился гемипарез на стороне операции. В 2 случаях (1,3%) у больных отмечалась клиника преходящих нарушений мозгового кровообращения, которые купировались медикаментозно, без развития очаговых неврологических изменений. Следует отметить, что возникшие церебральные осложнения возникали на начальных этапах проводимого исследования. Для выявления причин развития нарушения мозгового кровообращения пациентам проводились транскраниальная допплерография и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

Было установлено, что основной причиной развития ОНМК при выполнении открытых операций явилась церебральная эмболия интракраниальных сегментов бассейна оперируемой артерии. Цереб-63

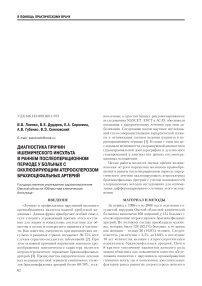

Рис. 1. Кривая линейной скорости кровотока по СМА на стороне операции с признаками церебральной эмболии (стрелками указано прохождение эмбола по СМА)

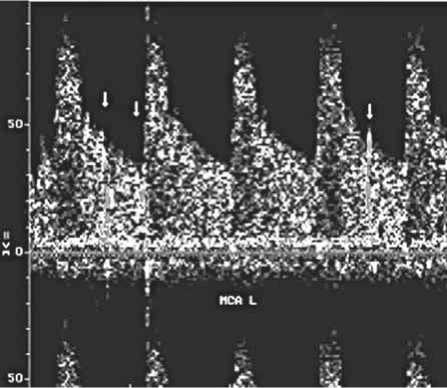

Рис. 2. Вид каротидной бифуркации после каротидной эндартерэктомии без признаков тромботического поражения

ральная эмболия подтверждена транскраниальным (ТКД) мониторингом линейной скорости кровотока по средней мозговой артерии (СМА). На рисунке 1 видны прохождения микроэмболов по СМА на стороне выполненной операции.

По данным контрольного дуплексного сканирования, выполненного у данной категории больных, признаков острого тромбоза сонной артерии в области выполнения операции не выявлено. На рисунке 2 представлена каротидная бифуркация после каротидной эндартерэктомии без признаков тромботического поражения.

Можно предположить (по данным дуплексного сканирования), что причиной церебральной эмболии в раннем послеоперационном периоде явились: флотация интимы сосуда после эндартерэктомии, нарушение геометрии сосудистого анастомоза, неполноценная эндартерэктомия атеросклеротической бляшки, диссекция интимы сонной артерии при наложении сосудистого шва. У двух пациентов, имевших в анамнезе постинфарктный кардиосклероз на фоне нарушения сократительной способности миокарда, нельзя исключить кардиальную причину церебральной эмболии. Причиной ОНМК после выполнения баллонной дилатации сонной артерии явилась восходящая диссекция интимы сосуда на фоне исходно измененной стенки артерии (у больного отмечался в анамнезе ипсилатеральный ишемический инсульт) с последующим развитием острого тромбоза. Клиника преходящих изменений в 1 случае (0,65%) отмечалась после выполнения баллонной дилатации сонной артерии, в 1 случае (0,65%) после каротидной эндартерэктомии. Причиной острого нарушения мозгового кровообращения без развития летального исхода в 1 случае (0,65%) явился пристеночный тромбоз на фоне диссекции стенки сосуда (по данным дуплексного сканирования) области баллонной дилатации подключичной артерии (ПКА) с возможной церебральной эмболией интра- краниальных отделов брахиоцефальных артерий. Причиной возникновения ТИА следует считать также церебральную эмболию «немых» участков головного мозга. В 1 (0,65%) случае отмечалось развитие синокаротидной реакции в ответ на раздражение барорецепторов интимы сосуда при проведении баллонной дилатации сонной артерии. Синокаротидная реакция купирована внутривенным введением атропина в стандартной дозировке. В 3 случаях (1,9%) диссекция стенки сосуда после БД ПКА не сопровождалась неврологической симптоматикой. Ведущими в неврологической симптоматике были общемозговые симптомы в виде головной боли, колебания артериального давления, незначительной спутанности сознания, заторможенности, в 1 случае (0,65%) отмечалось психомоторное возбуждение. Во всех случаях удалось добиться регресса неврологической симптоматики после проведения консервативного лечения. Очаговые изменения в неврологическом статусе отсутствовали. В последующем в течение месяца отмечалась нормализация неврологического статуса. У пациентов, которым была выполнена баллонная дилатация БЦА в сочетании со стентированием, признаков неврологической симптоматики в раннем послеоперационном периоде не отмечалось.

ВЫВОДЫ

-

1. Транскраниальная допплерография и дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий являются основными методами дифференциальной диагностики причин неврологических осложнений в послеоперационном периоде (тромбоз или церебральная эмболия), что, в свою очередь, определяет дальнейшие подходы к лечению и целесообразность планирования профилактических мероприятий по защите от эмболии у пациентов высокой группы риска.

-

2. В проведенном исследовании было установлено, что основной причиной летальных исходов в

-

3. Факторами риска возникновения церебральной эмболии могут служить особенности строения атеросклеротической бляшки (ее нестабильность), на начальных этапах исследования причинами острого нарушения мозгового кровообращения могут служить также и технические сложности при выполнении всех этапов реконструктивной операции.

-

4. При выполнении рентгенохирургических вмешательств на брахиоцефальных артериях интраоперационная диссекция интимы сосуда может служить причиной как ишемического инсульта, так и транзиторных ишемических атак, в связи с чем для устранения диссекции сосуда при выполнении баллонной дилатации целесообразно выполнение установки сосудистого стента.

-

5. В случае выявления тромбоза сонной артерии в области сосудистого анастомоза для восстановления церебрального кровообращения, на наш взгляд, необходима ревизия сонной артерии с попыткой тромбэктомии из нее. В случае если причиной ОНМК явилась церебральная эмболия, необходимо медикаментозными средствами добиваться ограничения зоны поражения головного мозга.

раннем послеоперационном периоде является острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, обусловленное церебральной эмболией.

Список литературы Диагностика причин ишемического инсульта в раннем послеоперационном периоде у больных с окклюзирующим атеросклерозом брахиоцефальных артерий

- Алекян Б.Г., Анри М., Спиридонов А.А., Тер-Акопян А.В. Эндоваскулярная хирургия при патологии брахиоцефальных артерий. -М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, 2001.

- Покровский А.В. Заболевания аорты и ее ветвей. -М.: Медицина, 1979.

- Рабкин И.Х., Матевосов А.Л., Готман Л.Н. Рентгеноэндоваскулярная хирургия. -М.: Медицина, 1987.