Диагностика пространственной деятельности детей

Автор: Груздева Ольга Васильевна, Дьячук Ирина Павловна, Лесняк Виталий Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2 (24), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам компьютерной диагностики самоорганизации деятельности учащихся по конструированию пазловых объектов. Полученные актиограммы учебной деятельности выявили существенные индивидуальные различия в способах получения информации о конструируемом объекте. Это позволяет повысить эффективность диагностики потенциала саморазвития пространственного воображения учащихся младших классов средней школы.

Учебная деятельность, самоорганизация, диагностика, решение задач, пространственное воображение, актиограмма, пространственные пазлы

Короткий адрес: https://sciup.org/144153716

IDR: 144153716

Текст научной статьи Диагностика пространственной деятельности детей

DIAGNOSTICS OF CHILDREN SPATIAL ACTIVITY

О.В. Груздева, И.П. Дьячук, В.А. Лесняк

O. V. Gruzdeva, I.P. Dyachuk, V.A. Lesnyak

Учебная деятельность, самоорганизация, диагностика, решение задач, пространственное воображение, актиограмма, пространственные пазлы.

Статья посвящена результатам компьютерной диагностики самоорганизации деятельности учащихся по конструированию пазловых объектов. Полученные актиограм-мы учебной деятельности выявили существенные индивидуальные различия в способах получения информации о конструируемом объекте. Это позволяет повысить эффективность диагностики потенциала саморазвития пространственного воображения учащихся младших классов средней школы.

Educational activity, self-organization, diagnostics, problem solving, spatial imagination, actiogram, spatial puzzles

The article is about the results of computer diagnostics of pupils, activities, self-organization on designing puzzle objects. The actiograms obtained as a result of educational activity revealed significant individual differences in the methods of getting information about the object under design. This can increase the efficiency of the diagnostics of spatial imagination,s self-development capacity of junior pupils in a secondary school.

Д ля решения проблемы выяснения того, как человек осуществляет поиск решения задач, существующие инструментальные методы типа гностической динамики (регистрация движения глаз) [Поспелов, Пушкин, 1972] или методы номотетической диагностики [Груздева, 2006] не позволяют получить информацию о динамике изменения структуры системы действий человека в процессе научения. В настоящей работе предлагается инструментальный метод исследования деятельности обучающихся, основанный на применении компьютерных систем [Дьячук, Шадрин, 2008, с. 230], позволяющих получать актиограм-мы – траектории, отображающие деятельность человека в процессе поиска решения задач.

Поиск решения задач конструирования пространственных пазловых объектов производится учащимся в пространстве состояний [Дьячук и др. 2010, с. 358], каждое из которых отображает текущую ситуацию задачи. Если испытуемый умеет отличать текущее состояние задачи от целевого, то внешних управлений его деятельностью не требуется. Если же условия поиска решения задачи не позволяют ему это делать, то возникает необ- ходимость в соответствующих управляющих воздействиях, которые носят ситуационный характер [Поспелов, 1971, с. 10].

Управление деятельностью учащегося должно осуществляться с учетом как текущей задачной ситуации, так и текущего состояния структуры его системы действий. Поскольку структура системы действий (деятельность) ученика в процессе научения изменяется, то соответственно должны изменяться и управляющие воздействия компьютерной системы. То есть для выработки управляющих воздействий компьютерная система управления деятельностью испытуемого должна не только отслеживать состояние решения задачи, но и проводить диагностику структуры системы его действий. Возникающая задача преобразования машинного описания текущего состояния решения задачи в обобщенную ситуацию решается методом обобщения по структурам ситуаций. Это преобразование выполняется программой обработки протоколов деятельности испытуемого.

Диагностика деятельности по конструированию пространственных объектов имеет большое значение для развития и коррекции функции во- ображения и зрительного синтеза. Зрительный синтез осуществляют, например, инженеры, работая над новыми проектами. Результат работы воображения и непосредственного восприятия эквивалентны.

Деятельность учащегося с пространственными объектами направлена на преобразование реальной действительности. Если в процессе работы над проектом будущего сооружения испытуемый не в состоянии «увидеть» все возможные как негативные, так и позитивные последствия решений о выборе того или иного действия, а увидит их после фактической реализации, то как минимум это приведет к неоправданным ошибкам в конструировании.

Поэтому проблема диагностики индивидуальных особенностей деятельности учащихся по конструированию пространственных объектов является актуальной и важной и с точки зрения управления процессом саморазвития их пространственного воображения, и с точки зрения выбора будущей профессии.

Актиограмма деятельности учащихся. Деятельность по конструированию пространственных объектов представляется в виде графиков, называемых актиограммами [Дьячук, Лариков, 2013, с. 103]. Actio – действие, gramma – график. Таким образом, актиограмма – это графическое отображение деятельности (действий) человека по аналогии с кардиограммой, которая представляет график деятельности сердца.

Сообщение учащемуся информации о «расстоянии до цели» и актиограмма уменьшают неопределенность в принятии решений о выборе действий и содействуют адаптации учащегося к проблемной среде в процессе научения решению задач.

Диагностика пространственной деятельности проводилась на выборке из 75 учащихся 4-х классов лицея № 102 г. Железногорска Красноярского края. Для проведения эксперимента по выявлению индивидуальных особенностей деятельности учащихся по сборке пространственной пазло-вой системы использовалась компьютерная система управления и диагностики деятельности, описанная в работе [Дьячук, Шадрин, 2008, с. 230]. В качестве объекта конструирования были выбраны рисунки: легковой машины; ядерного реакто- ра и т. п., которые учащиеся должны были собрать из фрагментов (пазлов). Задание состояло в сборке рисунка из 16 фрагментов.

Учащиеся могли совершать три вида действий: 1 – просмотр фрагментов в специальном окне; 2 – установка выбранного фрагмента на рабочее поле; 3 – отмена установленного ранее фрагмента. Система управления деятельностью позволяет «скрытно» следить и регистрировать в режиме реального времени действия учащихся при просмотре, установке и отмене установки фрагментов рисунка.

Поскольку конструирование рисунка в воображении есть результат (предпочтение) свободного выбора испытуемого, то на действия «просмотра» компьютерная система не оказывает никаких управляющих воздействий. Более того, компьютерная система, фиксируя действия «просмотра», не оценивает их с точки зрения приближения к цели.

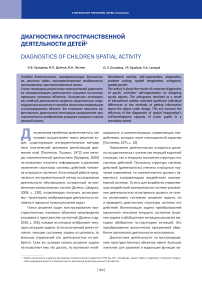

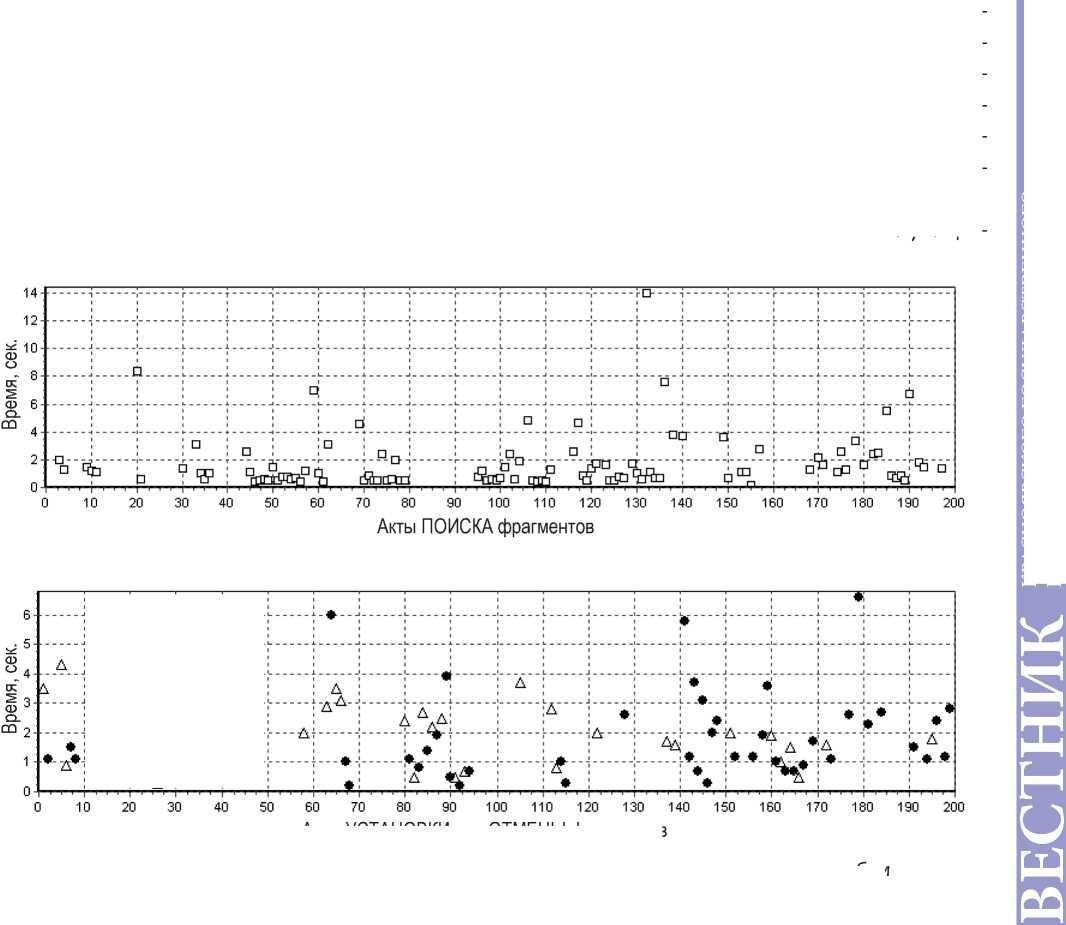

Стратегии поиска решения. В процессе научения конструированию пространственных объектов учащиеся применяют три стратегии поиска решения. Первую стратегию реализуют учащиеся, которых можно назвать наблюдателями, они обладают способностью осуществлять деятельность во внутреннем плане, т. е. мысленно. На рис. 1. представлены актиограммы «наблюдателя». Учащиеся-«наблюдатели» просматривают фрагменты объекта, пытаясь сконструировать целостный объект из фрагментов, связанных между собой пространственными отношениями, в воображении. И только после создания модели объекта в воображении они начинают выполнять действия по установке фрагментов.

При этом изображение получает подтверждение воображаемой интерпретации или новую интерпретацию из зрительного восприятия установленных фрагментов в составе объединяющего их целого. Объект сначала присутствует в виде мысленной гипотезы, и это позволяет учащемуся целенаправленно выделять на фактическом изображении и интерпретировать образующие его структурные части.

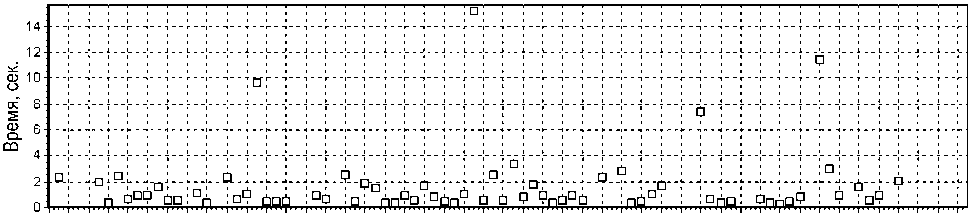

Вторая стратегия состоит в том, что информацию об объекте учащиеся получают из фактической ситуации. В их деятельности действия, связанные с просмотром, практически отсутствуют (рис. 2).

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА

О 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Акты ПОИСКА фрагментов

Акты УСТАНОВКИ или ОТМЕНЫ фрагментов

Рис. 1. Актиограмма структуры системы действий учащегося-«наблюдателя» (действиям «просмотр пазлов» отвечает верхний график, действиям «установка, отмена пазлов» отвечает нижний график)

Акты УСТАНОВКИ или ОТМЕНЫ фрагментов

Рис. 2. Актиограмма структуры действий учащегося, собирающего пазлы методом проб и ошибок

В основном их деятельность направлена на установку фрагментов и соответственно отмену, если они посчитали, что действие ошибочное. Можно отнести эту стратегию к методу проб и ошибок, а деятельность – с опорой на внешний контекст. Такая стратегия позволяет учащемуся бы- стро получить, пусть неправильный, но образ (фактическую ситуацию). Поскольку обработка фактической ситуации энергетически менее затратна, чем деятельность в «уме», то испытуемый вносит коррективы и исправления и достаточно быстро и эффективно исключает ошибочные действия.

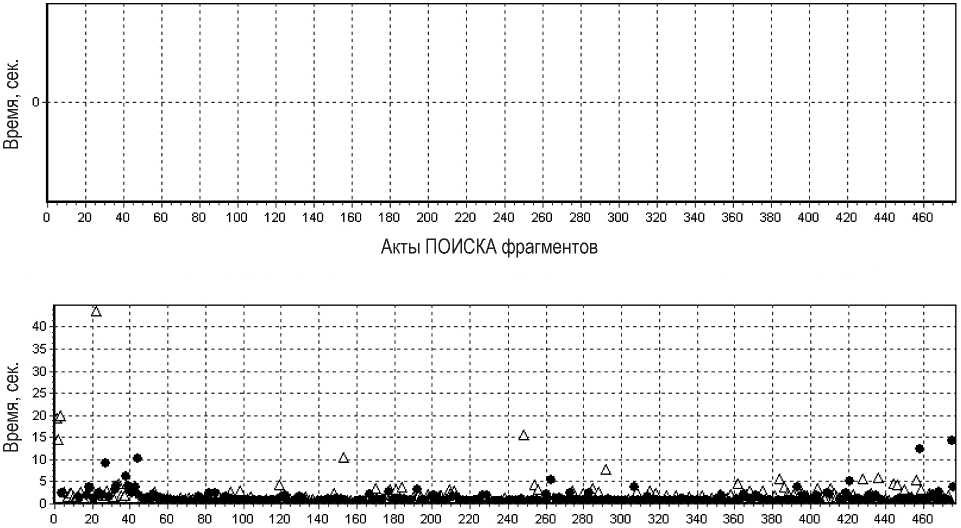

Третья стратегия представляет собой сочетание первой и второй стратегий (рис. 3). В определенном смысле такие учащиеся более гибкие в плане организации учебной деятельности. Это обусловлено их способностью переключаться от деятельности внутреннего плана – синтеза воображаемого образа в уме – к деятельности методом проб и ошибок на основе внешнего контекста. Как известно, манипулировать мысленным образом всегда сложнее, чем преобразовывать материализованный объект. При возможности выбора большинство людей будут почти всегда выбирать обработку фактической ситуации, а не воображаемой. Поэтому тот факт, что испытуемые из второй группы преимущественно использовали путь проб и ошибок, получая информацию об объекте из фактической ситуации, еще не говорит о том, что они не в состоянии получать информацию, моделируя пространственный объект мысленно, в воображении. Это скорее говорит об их предрасположенности вначале «сделать», а потом сообразно ситуации «исправлять». Тем более что условия деятельности позволяют это сделать.

Удивительно то, что в условиях свободы выбора находятся учащиеся, которые достаточно успешно конструируют объект мысленно, а затем

Акты УСТАНОВКИ или ОТМЕНЫ фрагментов

Рис. 3. Актиограмма деятельности учащегося, собирающего пазлы смешанным способом

|

д |

|

|

& |

*д** ^» -fc*r------:-♦—- д : : |

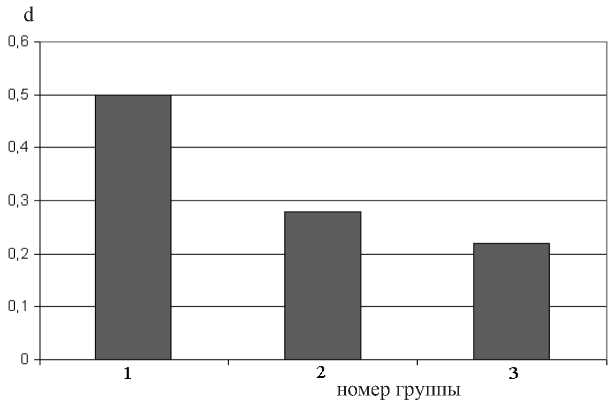

реализуют результаты деятельности своего воображения на практике. На рис. 4 приведена гистограмма распределения учащихся по выбранным ими стратегиям конструирования пространственного объекта. Около 50 % отдают предпочтение смешанной стратегии, 22 % учащихся пытаются понять устройство объекта, предварительно просматривая фрагменты, и 28 % применяют метод проб и ошибок. Наиболее оптимальная стратегия конструирования пазлов отвечает смешанному способу деятельности. В этом случае периоды интенсивных просмотров пазлов чередуются с методом проб и ошибок, когда испытуемый совершает действия установки и отмены. Деятельность, когда испытуемые пытаются вначале сконструировать объект в уме (получить какое-то представление), а затем переходят к реальной сборке пазлов, отвечает стратегии под номером 3.

Она требует от испытуемых существенно большего когнитивного ресурса, достаточно развитой способности к рефлексии, достаточной глубины памяти и развитого направленного внимания. Поэтому доля таких испытуемых наименьшая и равна 0.22. Учащиеся, действующие методом проб и ошибок, отвечают группе под номером 2.

Выборка испытуемых образована из учащих-

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА

ся: 4а класса (лучший класс по успеваемости); 4б класса (средний класс по успеваемости); 4в класс (слабый по успеваемости класс). Соответственно этому число учащихся, действующих методом проб и ошибок, – 4, 5, 11; действующих в уме или смешанным способом, – 21, 15, 15. Можно сделать вывод о том, что учащиеся из класса с лучшей успеваемостью имеют более развитую способность к действиям в уме и, следовательно, более успешны в учебной деятельности.

Если сравнить среднее число заданий, которые выполнили учащиеся 1, 2 и 3 групп (рис. 4), то для «наблюдателей» потребовалось 16,3, смешанных – 15,7 и учащихся, действующих методом проб и ошибок, – 15 заданий. То что «наблюдателям» пришлось выполнить в среднем больше заданий, прежде чем они исключили ошибочные действия, обусловлено тем, что для учащихся 4 классов деятельность в уме имеет определенную сложность и им гораздо ближе и эффективнее предметная деятельность, которая реализуется методом проб и ошибок.

Рис. 4. Гистограмма распределения учащихся по стратегиям конструирования пространственного объекта: 1 – группа смешанная стратегия, 2 – руппа стратегия проб и ошибок, 3 – группа стратегия деятельности в уме с опорой на просмотр пазлов

Выводы. Из анализа стратегий деятельности учащихся по конструированию пазлов можно сделать вывод, что если в структуре системы действий преобладают действия, связанные с просмотром, то можно предположить, что при конструировании пространственного объекта учащиеся осуществляют деятельность с опорой на внутренний контекст и их пространственное воображение достаточно хорошо развито.

Во второй стратегии поиска решения (см. выше) учащиеся совсем не пытаются просматривать предлагаемые фрагменты. Их деятельность реализует стратегию метода проб и ошибок практически без опоры на внутренний контекст (без моделирования ситуации в воображении).

Смешанная стратегия показывает испытуемых, делающих попытки получить информацию о конструируемом объекте через просмотр фрагментов, но переключающихся на деятельность путем проб и ошибок, не достигнув желаемого результата от использования воображения. С возрастанием информированности о конструируемом объекте эти ученики возвращаются к просмотру фрагментов.

Предлагаемая диагностика позволяет повысить эффективность и качество управления саморазвитием учащихся; реализует индивидуальный подход; помогает родителям в выборе будущей профессиональной деятельности для своих детей.