Диагностика уровня управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

Автор: Белова Е.Н., Абрамов А.Н.

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Менеджмент образования в открытом глобальном обществе

Статья в выпуске: 2 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях стремительной цифровизации образования перед педагогами встают новые вызовы, требующие не только владения цифровыми инструментами, но и развития управленческой компетентности, обеспечивающей успешное управление профессиональной педагогической деятельностью с применением цифровых технологий. Рассматривается проблема диагностики уровня управленческой компетентности педагогов школ в области применения цифровых технологий. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления дефицитов педагогов в области управления своей педагогической деятельностью, образовательным процессом, что включает целеполагание, планирование, координацию, мониторинг и анализ результатов обучения с использованием цифровых ресурсов. Цель статьи: теоретически обосновать подход к диагностике уровня развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий и описать результаты данной диагностики на начальном этапе опытно-экспериментальной работы. Методология исследования: системно-деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный методологические подходы. Использованы теоретические методы: анализ, систематизация; эмпирические: опрос, анкетирование, тестирование; статистические: t-критерий Стьюдента, методы математической обработки данных и методики диагностики: «интеллектуальный руководитель», «самооценка управления профессиональной педагогической деятельностью», «методика мотивации к успеху», «тест рефлексивной общительности (ТРО)». В работе представлен анализ существующих подходов к определению и оценке управленческой компетентности педагогов, выделены когнитивно-самообразовательный, управленческо-деятельностный, мотивационно-волевой, рефлексивно-оценочный компоненты данной компетентности, показатели их проявления, названы методики диагностики. Описаны результаты констатирующего этапа эмпирического исследования. Анализ данных показал, что большинство педагогов испытывают трудности в применении цифровых технологий в управлении образовательным процессом, что требует разработки и внедрения специализированных программ повышения квалификации, ориентированных на развитие управленческих компетенций в цифровой среде.

Управленческая компетентность педагога, цифровые технологии в образовании, диагностика компетентности, профессиональное развитие педагога, дополнительное профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/147250762

IDR: 147250762 | УДК: 378.046.4 | DOI: 10.15393/j5.art.2025.10589

Текст научной статьи Диагностика уровня управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

Современная образовательная среда динамично трансформируется под влиянием цифровых технологий, что приводит к изменению требований к профессиональной деятельности педагогов [1]. Педагогический процесс все более опирается на интеграцию разнообразных цифровых инструментов, облачных сервисов и образовательных платформ [2]. Без системного подхода к организации, планированию и координации этих ресурсов педагогическая деятельность теряет эффективность: фрагментарное использование технологий приводит к увеличению когнитивной нагрузки на учащихся и снижению результативности обучения. Концепция цифровой педагогической экосистемы рассматривает образовательную среду как совокупность взаимосвязанных компонентов: технологической инфраструктуры, методических ресурсов, социальной динамики и профессиональных практик.

Сегодня недостаточно просто владеть отдельными цифровыми инструментами ‒ необходимо уметь интегрировать их в образовательный процесс, управлять цифровыми ресурсами, анализировать их эффективность и обеспечивать продуктивное взаимодействие с учащимися и коллегами в цифровом пространстве [3]. В условиях активного развития онлайн-обучения и гибридных форматов организации учебного процесса педагогу требуется не только предметная и методическая компетентность, но и способность стратегически управлять собственной профессиональной деятельностью в цифровой среде [4].

Одним из ключевых вызовов становится необходимость развития управленческой компетентности, включающей навыки планирования, координации и мониторинга образовательного процесса с применением цифровых технологий [5]. В условиях цифровизации педагогу важно уметь не только выбирать и адаптировать цифровые инструменты, но и рационально распределять время, анализировать эффективность методик, оперативно реагировать на изменения и оценивать риски, связанные с цифровой безопасностью и информационной грамотностью [6].

Цель статьи: теоретически обосновать подход к диагностике уровня развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий и описать результаты данной диагностики на начальном этапе опытно-экспериментальной работы.

Обзор научной литературы по проблеме, посвященной вопросам развития управленческой компетентности педагогов, позволил под разными углами рассмотреть изучаемый процесс. Проблемы развития управленческой компетентности педагога исследуются в трудах: Е. Ю. Зиминой [7], Е. Н. Беловой [8], В. С. Гормаш [9], Т. Х. Абдулазимова, Д. Р. Гейдарова, Л. М. Хамхоева [10],

О. Ю. Заславской1. Структура управленческой компетентности и ее характеристики в работах: Т. Н. Педан [11], Л. А. Захарченко Г. Б. Медведева [12], О. А. Кузнецова2, Т. П. Афанасьева3. Оценку сформированности компетентности изучают А. П. Тряпицина [13], В. А. Козырева, Н. Ф. Радионова [14].

Исследования в областях цифровой и управленческой компетентностях педагогов привлекают внимание значительного числа авторов и проводятся в течение длительного периода. В существующих работах преимущественно рассматривается способность педагога к владению цифровыми технологиями как общий навык [15], однако вопрос управления этим уровнем владения остается недостаточно раскрытым. Наше исследование фокусируется на стратегических и тактических решениях, которые принимает педагог при планировании, координации и мониторинге образовательного процесса с использованием цифровых инструментов, а также на механизмах повышения собственной цифровой экспертизы. Это обстоятельство обуславливает актуальность исследования.

Методологическая база основывается на системном методологическом подходе, позволяющем исследовать процесс развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий как систему целостной, взаимосвязанной структуры, где все элементы (цели, задачи, методы, результаты, условия) взаимосвязаны и влияют друг на друга; аксиологическом подходе, раскрывающем ценности, которые лежат в основе развития данной компетентности и принятия управленческих решений; компетентностном подходе, позволяющем оценивать компоненты управленческой компетентности педагогов на основе определения показателей и уровней ее развития.

В основу исследования положены системно-деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный методологические подходы и методики диагностики: «Интеллектуальный руководитель» – автор Тони Бьюзен, «Самооценка управления профессиональной педагогической деятельностью» – автор

Елена Николаевна Белова, «Методика мотивации к успеху» - автор Теодор Элерс, «Тест рефлексивной общительности» (ТРО) - автор Игорь Владимирович Аношкин.

Мы определили ключевое понятие исследования (управленческая компетентность педагогов школ по применению цифровых технологий) как интегративное качество личности, включающее способность и готовность педагога своевременно выявлять, целостно анализировать, точно формулировать проблемы и задачи управления своей педагогической деятельностью по применению цифровых технологий, находить и реализовывать наиболее эффективные управленческие решения, способствующие повышению результативности собственной профессиональной педагогической деятельности [21].

Мы разделяем понятия «управленческая компетентность» и «самоуправ-ленческая компетентность». Управленческая компетентность предполагает совместный и системный характер действий, направленных на организацию и координацию образовательного процесса для группы обучающихся. В ее основе лежат навыки распределения ресурсов, принятия решений и оценки результатов командной работы.

Самоуправленческая компетентность, напротив, фокусируется на личной ответственности педагога за собственное профессиональное развитие: постановке индивидуальных целей, самоорганизации, мотивации и рефлексии.

Для более точного подбора методик определения управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий мы выделили компоненты изучаемой компетентности: когнитивно-самообразовательный, управленческо-деятельностный, мотивационно-волевой, рефлексивнооценочный [21]. Каждый из этих компонентов взаимодействует с другими, формируя целостную систему управленческих компетенций педагога, необходимую для эффективного функционирования в современной образовательной среде. Далее нами были определены показатели, отражающие четырехуровневое проявление развития, управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий: критический, низкий, средний, высокий.

В рамках диссертационного исследования было проведено анкетирование, позволяющее выявить текущий уровень управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий.

Для анализа были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы общей численностью 200 педагогов, работающих в новых школах города, населенного более чем миллионом жителей, расположенного в социально-финансово схожих районах. Экспериментальное исследование базировалось на комплексной методике, включающей четыре взаимодополняющих компонента оценки. Каждый блок измерялся через специально разработанные инструменты, адаптированные под специфику цифровых компетенций педагогов, они представлены в таблице 1.

Таблица 1

Методики диагностики развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

Table 1

Methods for diagnosing the development of management competence of school teachers in the use of digital technologies

|

Компонент |

Критерии оценки компонента |

Показатели критерия оценки |

Методика диагностики |

|

Когнитивно-самообразовательный ком понент |

Гностический (знаниевый) |

Знания и понимания педагогом содержания управленческой деятельности, методов управления, принципов самообразования, способность к поиску достоверной информации, а также способность выражать свои суждения, используя вербальные и невербальные средства общения |

Модифицированная методика «Интеллектуальный руководитель» Автор: Т. Бьюзен |

|

Операционнодеятельностный компонент |

Деятельностный |

Применения теоретических и практических навыков в процессе управления педагогической деятельностью. Умения планировать, организовывать свою педагогическую деятельность, принимать решения, эффективно взаимодействовать с коллегами |

Методика «Само оценка управления профессиональной педагогической деятельностью» Автор: Е. Н. Белова |

|

Мотивационно-волевой компонент |

Личностно-ориентационный |

Внутренние стимулы и стремления к достижению успеха в управленческой деятельности. Включает желание развиваться, стремление к самосовершенствованию, интерес к новым знаниям и навыкам, а также готовность брать на себя ответственность за принятые решения и результаты работы |

Методика мотива ции к успеху Автор: Т. Элерс |

|

Рефлексивнооценочный компонент |

Аналитический |

Способность к самоанализу и самооценке своей управленческой деятельности. Включает умение анализировать свои действия, оценивать их эффективность, выявлять ошибки и находить пути их исправления |

Тест рефлексивной общительности (ТРО). Автор: И. В. Аношкин |

Выбранные методики формируют многоуровневую систему диагностики, охватывающую ключевые аспекты управленческой деятельности педагога школы по применению цифровых технологий. Их комбинация позволяет не только оценить текущий уровень компетенций, но и выявить потенциал для адаптации к цифровой трансформации образовательной среды.

Модифицированная методика Т. Бьюзена «Интеллектуальный руководитель» акцентирует внимание на структуризации знаний и аналитических способностях, что критично для работы с цифровыми инструментами. Модифицированная методика Е. Н. Беловой «Самооценка управления профессиональной педагогической деятельностью» помогает оценить практические навыки организации цифровых процессов. С помощью модифицированной методики Т. Элерса выявлялись готовность к рискам и ориентация на результат, что особенно важно при внедрении экспериментальных технологий. Для диагностики способности педагогов к самооценке и коррекции цифровых стратегий применялся тест рефлексивной общительности (ТРО) И. В. Аношкина.

Для систематизации и первичного анализа полученных данных использовались таблицы, созданные в Microsoft Excel. Данный инструмент позволил структурировать результаты анкетирования, аккумулировать показатели по управленческой компетентности и организовать данные в удобном для последующей обработки формате. Визуальное представление данных посредством графиков и диаграмм дало возможность наглядно оценить основные тренды и различия между группами педагогов.

Анализ результатов тестирования (табл. 2) выявил значительную схожесть показателей между контрольной и экспериментальной группами по измеряемым компонентам управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий. В когнитивно-самообразовательном блоке обе группы продемонстрировали доминирование низкого уровня подготовки (78 % и 72 %, соответственно), при этом критический уровень в контрольной группе оказался на 3 % выше, что свидетельствует о системных проблемах в базовой цифровой подготовке и владении навыками поиска и верификации цифровой информации педагогов независимо от применяемых методик. Средний уровень в контрольной группе превышал экспериментальную на 5 %, что может объясняться компенсаторными механизмами профессионального опыта. На наш взгляд, основная проблема низких результатов – недостаток базовых знаний и навыков.

Таблица 2

Уровень развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

Table 2

Level of development of management competence of school teachers in the use of digital technologies

|

Уровни Компонент |

Высокий |

Средний |

Низкий |

Критический |

||||

|

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

|

|

Когнитивно самообразовательный |

2 % |

0 |

7 |

12 |

78 |

72 |

13 |

16 |

|

Управленческо-деятельностный |

10 |

7 |

45 |

42 |

39 |

45 |

6 |

6 |

|

Мотивационноволевой |

13 |

11 |

39 |

34 |

44 |

53 |

4 |

2 |

|

Рефлексивнооценочный |

16 |

19 |

53 |

47 |

28 |

29 |

3 |

5 |

|

Итог |

10 % |

9 % |

36 % |

34 % |

47 % |

50 % |

6 % |

7 % |

В операционно-деятельностном компоненте обнаружено схожее распределение уровней с разницей не более 6 % по основным категориям: высокий уровень (10 % и 7 %), средний (45 % и 42 %), низкий (39 % и 45 %). Более 60 % педагогов оценивают свою способность к самостоятельному освоению новых цифровых инструментов как «ниже среднего». Статистически значимые различия (p < 0.05) выявлены только в подгруппе педагогов со стажем 15‒20 лет, где экспериментальная группа показала преимущество в 12 баллов по шкале принятия управленческих решений. Однако общий коэффициент вариации между группами составил всего 8,3 %, что указывает на сопоставимость результатов в условиях применяемой методики оценки. Средний уровень доминирует в обеих группах, что указывает на необходимость развития более продвинутых навыков.

Анализ мотивационно-волевого компонента выявил схожие тенденции в обеих группах, хотя и с некоторыми нюансами. Доля педагогов, демонстрирующих высокий уровень мотивации и волевых качеств, составила 24 % в экспериментальной группе и 25 % в контрольной. Данный тест выявил средний и низкий показатели критического мышления у 70 % респондентов, что говорит об ограниченности способности педагогов к анализу и интерпретации цифровых данных. Однако детальное рассмотрение подгрупп обнаружило, что педагоги с опытом работы до 5 лет в контрольной группе показали на 7 % более низкие результаты по шкале профессиональной устойчивости, что может свидетельствовать о недостаточной адаптации молодых специалистов. При этом педагоги со стажем более 20 лет в обеих группах продемонстрировали максимальные значения по шкале технологического оптимизма, что может быть связано с эффектом привыкания к инновационным технологиям.

Анализ данных по рефлексивно-оценочному компоненту выявил незначительные различия между экспериментальной и контрольной группами. В экспериментальной группе 16 % педагогов продемонстрировали высокий уровень рефлексивной компетентности, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 19 %. Доля педагогов со средним уровнем выше в экспериментальной группе (53 % и 47 %), в то время как на критическом уровне в контрольной группе находится 5 % педагогов против 3 % в экспериментальной. Общая тенденция свидетельствует о сопоставимом уровне рефлексивной компетентности в обеих группах. Как и результат мотивационно-волевого компонента, в обеих группах большинство педагогов демонстрируют средний уровень рефлексии и оценки. Это может указывать на необходимость разработки методик, направленных на повышение уровня рефлексивных навыков до высокого.

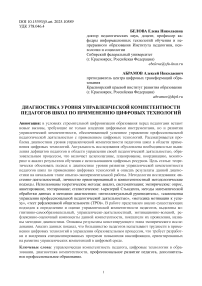

Диаграмма (см. рис.) отражает исходное распределение уровней управленческой компетентности педагогов в экспериментальной и контрольной группах, которые демонстрируют схожие показатели на начало эксперимента.

Различия между группами минимальны: экспериментальная группа имеет немного больше педагогов с высоким (10 против 9) и средним (36 против 34) уровнями изучаемой компетентности, тогда как контрольная группа лидирует по числу участников с низким уровнем (50 против 47) компетентности. Полное отсутствие критического уровня в обеих группах подтверждает их сопоставимость и достаточную подготовленность для дальнейшего исследования.

Уровень развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

Уровень развития управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий

The level of development of managerial competence of school teachers in the use of digital technologies

На основе анализа полученных данных по итогам диагностики, можно выделить несколько ключевых проблемных зон.

Большинство педагогов как в экспериментальной, так и в контрольной группах демонстрируют низкий уровень знаний и умений в области управления собственной профессиональной деятельностью по применению цифровых технологий. Педагоги не обладают достаточными знаниями и навыками в области информационного поиска, критического мышления и самообучения в цифровой среде. Это ограничивает их возможности в использовании цифровых технологий для обучения и управления собственной профессиональной деятельностью. Респонденты испытывают трудности в эффективном использовании цифровых инструментов для управления образовательным процессом, организации цифровой коммуникации и распределения временных ресурсов. Прослеживаются также сниженные мотивация и воля к освоению цифровых технологий, несмотря на то что обе группы показали относительно неплохие результаты в мотивационно-волевом компоненте, стоит учитывать, что мотивация может снижаться со временем, особенно при столкновении с трудностями в освоении цифровых технологий или негативного опыта.

В ходе проведенного исследования были выявлены дефициты педагогов по развитию их управленческой компетентности в области применения цифровых технологий. Анализ полученных данных показал, что, несмотря на высокую степень распространенности цифровых технологий в образовании, бо́льшая часть педагогов школ испытывают значительные затруднения в управлении своей профессиональной деятельностью с применением цифровых технологий.

Основные проблемы связаны с недостаточным уровнем когнитивносамообразовательных и управленческо-деятельностных компонентов, что снижает эффективность применения цифровых инструментов в управлении образовательным процессом.

Полученные данные подтверждают необходимость комплексного подхода к развитию управленческой компетентности педагогов школ по применению цифровых технологий. Это требует не только совершенствования системы дополнительного профессионального образования, создания курсов повышения квалификации с дальнейшим сопровождением педагогов, но и вступления педагогов в сетевые онлайн сообщества для самообразования и трансляции успешного опыта.

Данные процессы, в свою очередь, могут способствовать устойчивому внедрению цифровых технологий в школьное образование и улучшению качества образовательного процесса.