Диахронический и синхронический аспекты культурной идентичности татар

Автор: Умярова Ляйля Рушановна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования по проблемам этнокультурной идентичности татарского народа в синхроническом и диахроническом аспектах, а также трансформации феноменов культурной политики и памяти. Новизна изложенных результатов выражается в использовании междисциплинарного подхода к предмету, попытке построения авторской концепции мировоззренческих установок татар в синхроническом и диахроническом аспектах с выделением рационального, эмоционального и поведенческого компонентов. Анализируются современные особенности формирования этнокультурной идентичности татар, ее связи с исторической памятью народа. Сформулирована общая модель синхронического и диахронического аспектов мировоззренческой модели этнокультурной идентичности татар. Выдвинуто и обосновано предположение о нахождении сходных компонентов (рациональных, чувственных, ментальных, поведенческих), свойственных для синхронического и диахронического взглядов на вопросы этнической идентичности.

Идентичность, культурная политика, культурная память, тюрки, татары, ислам, процессы трансформации этноса, межкультурное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149134884

IDR: 149134884 | УДК: 39(=512.1) | DOI: 10.24158/fik.2021.1.18

Текст научной статьи Диахронический и синхронический аспекты культурной идентичности татар

Актуальность исследования обусловлена усилением внимания к этническому своеобразию народов на фоне глобализационных процессов. В ситуации повседневного воздействия мощных информационных технологий на образ жизни и культуру усложняется проблематика сохранения этнокультурной идентичности. В условиях кризиса национального и культурного самоопределения народов, который отмечается во всем мире, национальные элиты нередко используют возможности социального мифотворчества, идеологического и религиозного конструирования новых форм этнокультурной идентичности. Вместе с тем исследований, посвященных мировоззренческим аспектам идентификационных стратегий вообще и татарской в частности, в современной отечественной культурологии явно недостаточно.

Научная новизна работы состоит в использовании ресурса взаимодополнительности междисциплинарной, прежде всего культурфилософской, методологии изучения этнокультурной идентичности. Теоретическая значимость заключается в обосновании типа и этапов исторической динамики мировоззренческих оснований этнокультурной идентичности татарского народа, что впоследствии может быть применено к анализу генезиса идентичности других народов. На базе исследования выстроена модель трансформаций татарской идентичности на современном этапе в соответствии со сменой доминирующих мировоззренческих установок. Результаты позволят углубить теоретические представления о содержании, формах и специфике исторической динамики этнокультурной идентичности.

Изучение идентификационных процессов как таковых в качестве самостоятельного научного направления имеет относительно краткую историю. Однако сама проблематика уходит в глубокое прошлое, когда человек впервые задал себе вопрос: «Кто я?» Ответ практически полностью зависит от контекста вопрошания и может включать в себя пол, возраст, расовые особен- ности, этнический, конфессиональный, социальный аспекты. Говоря о мировоззренческом контексте этнокультурной идентичности, мы вторгаемся в принципиально межпредметное и полисемантическое пространство.

Объектом исследования выступает идентичность татарского этноса, предметом – динамическая трансформация татарской идентичности. Цель – выявить векторы динамики этнической идентичности татар в экстра- и интрообразах. Задача данной статьи состоит в анализе диахронического и синхронического аспектов культурной идентичности татар в экстра- и интрообразах.

Мировоззрение – философская категория, определяющая процесс осмысления и адаптации человека или группы лиц (этноса) к окружающей действительности. Исследователи выделяют макро- и микроуровень бытования мировоззрения, что соответствует коллективным и индивидуальным мировоззренческим моделям поведения и восприятия действительности.

Мировоззрение представляет собой коллективно и индивидуально создаваемую конструкцию, основанную на символических, актуальных с субъективной и объективной точек зрения, структурах, таких как мифология, отраженная в фольклоре и культурной памяти, и религия, определяющая взаимодействие с экзистенциальными вызовами. «Проблема природы и смысла общественной жизни есть, очевидно, часть, и притом, как это ясно само собой, очень существенная часть проблемы природы и смысла человеческой жизни вообще – проблемы человеческого самосознания. Она связана с вопросом, что такое есть человек и каково его истинное назначение» [1].

Мировоззрение осуществляет мотивационную, интерпретативную, адаптационную, консолидирующую функции в системе жизнедеятельности человека и этноса. Мировоззрение этноса может определяться примордиальными чертами (территориальной, языковой, религиозной общностью) и зависеть от наднациональных аспектов (государственной идеологии, межкультурного взаимодействия).

Изучение этнокультурной идентичности имеет междисциплинарный характер. На сегодняшний день в науке не существует единого мнения об основополагающих элементах идентичности. Сама она проходит трансформацию от механизма отделения себя от других, прежде всего чужаков, к институции, формирующей мнение о собственной этнокультурной природе в синхроническом и диахроническом аспектах.

По мнению Л.А. Иткуловой, «сущность мировоззрения этноса как социокультурного явления раскрывается как базовая характеристика примордиальности, которая позволяет реализовать смысловые основы существования человеческого рода как природной и социальной ценности» [2, c. 8]. Несмотря на критическое отношение к примордиальной теории в современной науке, отметим ряд элементов, выделенных Л.А. Иткуловой для башкирского этноса, актуальных для татарского: 1) наличие этнонима; 2) представление о Поволжье (Урале – для башкир) как о регионе происхождения и преимущественного проживания; 3) язык и мелодика народного творчества как отражение специфической картины мира; 4) «осмысление в соответствии с ментальными характеристиками и мировоззренческими установками фундаментальных ценностей культуры (коллективизм, героическая интенция мировоззрения, стремление к свободе, справедливости, благу, добру и красоте)»; 5) «наличие такого объединяющего башкирский этнос мировоззренческого фактора, как духовные ценности ислама, а также ценности иных религий и философских традиций, образующих российский суперэтнос» [3, c. 10–11].

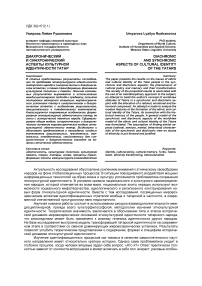

Таким образом, мы исходим из предположения, что татары представляют собой единый этнос, имеющий в себе субэтнические группы, основанные на территориальном (мишари, астраханцы, казанцы, сибирские татары) и конфессиональном (кряшены) аспектах. Объединяющими аспектами, по нашему мнению, являются общее происхождение, религиозные ценности, основанные на монотеизме (ислам в данном случае предстает доминирующей, но не единственной религией), литературный язык, музыкальная культура (таблица 1).

Таблица 1 – Мировоззренческие установки этнокультурной идентичности татар

|

Синхронический аспект |

Диахронический аспект |

||

|

Род Полностью отражает интрообраз культуры |

Этнос Частично отражает интрообраз культуры, частично – экстраобраз |

Нация Полностью отражает экстраобраз культуры |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Рациональный компонент |

Память рода; территория в значении малой родины, родовой деревни; связь с историей государства и народа через судьбу собственной семьи |

Культурная память; великий предок; память о собственной государственности, представления о религиозной принадлежности как примордиальной черты (всегда относились только к этой религиозной традиции), религиозные установки |

Политика культурной памяти в ее связи с экономическими приоритетами и актуальными внешними вызовами (культивирование образа Волжской Булгарии); целенаправленное использование религиозного аспекта для формирования положительного экстраобраза (традиционный ислам, новометодная проповедь как шаг к либерализации и демократизации сообщества) |

Продолжение таблицы 1

|

Чувственный компонент |

Традиция воспитания детей; музыкальная культура (колыбельные); поддержание уз родства; логика заключения брачных союзов, выбор невесты; отношение к страшим, включая братьев и сестер; выбор места погребения (родовая деревня) |

Формализованные жизненные установки, выраженные в пословицах, поговорках, сказках, легендах, сказаниях, песенной культуре в полном объеме |

Литература, театр драматический и музыкальный (балет «Шурале», национальные труппы, выведение фольклора на специализированный уровень культуры); использование этнической культуры на максимально обобщенном уровне, формирующем экстраобраз без учета региональных особенностей |

|

Ментальный компонент |

Ощущение внутреннего единства семьи как этнической особенности (сохранение понятия «большая семья»); кодексы «правильного» поведения для мужчин и женщин |

Субэтнические особенности, связанные с местом исторического проживания и историческими условиями бытования (климат, взаимоотношения с соседними народами, степень ассимиляции) |

Сохранение, изучение ментальных характеристик; сознательное выявление и подчеркивание положительных особенностей национального характера, мифологизация его |

|

Поведенческий компонент |

Туй (праздник); использование элементов традиционного быта, национального костюма в повседневной жизни; знание и применение родного языка (в его диалектной форме) |

Сабантуй областного и республиканского уровня; манифестация этнической принадлежности через использование элементов костюмного корпуса (тюбетейка у мужчин); национальные виды физической активности (верховая езда, борьба, стрельба из лука); поддержание, обучение, применение в быту и социальной сфере родного языка в его диалектной и литературной формах |

Всемирные, всероссийские, национальные конгрессы; система образования на национальном языке; формирование системы высшего образования с учетом национальных особенностей (Булгарская академия); закрепление части традиций, способствующих формированию положительного экстраобраза, на специализированном уровне (фестивали, сабантуи); манифестация национальной культуры средствами архитектуры (мечеть Кул Шариф, Булгарский комплекс); брендирование территории в соответствии с трендами политики культурной памяти; создание брендов одежды с национальными элементами |

Либерализация взглядов на ислам, постулирование его как возможного проводника прогресса, а не фанатических ограничений стали важными элементами идентичности, из памяти было извлечено стремление к знаниям, но «забыта» пантюркистская составляющая. По утверждению Ю.М. Лотмана, «каждая культура определяет свою парадигму того, что следует помнить (т. е. хранить), а что подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и “как бы перестает существовать”. Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти – забвения» [4, c. 201]. Как отмечал М. Хальбвакс, «общество стремится устранять из своей памяти все, что могло бы разделять индивидов, отдалять друг от друга группы; в каждую эпоху оно перерабатывает свои воспоминания, согласовывая их с переменными факторами своего равновесия. <…> …если воспоминания возникают вновь, значит, общество в каждый момент располагает необходимыми средствами для их воспроизведения» [5].

Мусульманский и тюркский мир многократно за ХХ в. пересматривал приоритеты развития как в интровертивном смысле, так и экстравертивном. Традиционное вероисповедание татар – ислам суннитского толка, Ханафитский мазхаб в новейший период пережил все вызовы и потрясения, которые были связаны с крахом советской идеологии, глобализмом, миграционными и деструктивными процессами. Оказалось недостаточным причислить себя к мусульманам, необходимо было продемонстрировать позитивный характер его прочтения местным этническим сообществом. В этом плане актуализация опыта Волжской Булгарии, основание Булгарской исламской академии в 2017 г., выпуск первых докторов исламских наук призваны сформировать положительный имидж этого мусульманского региона, а также укрепить его позиции в качестве государствообразующего.

Ориентация в политике памяти именно на Булгарию призвана также снять «негативные стереотипы и культурные травмы» [6, c. 13] в межэтническом и межконфессиональном взаимодействии. С помощью обращения к этому пласту исторического опыта татарского народа был сделан «переход от политического контекста актуализации к контексту туристическому и культурному» [7, c. 13]. Дополнительным положительным фактором использования Булгарии в качестве великого предка выступает возможность ее применения как основания для объединения всех татарских групп под общим началом. Необходимо согласиться, что «этноцентризм следует рассматривать как проективный симптом внутренних психологических состояний индивидов» [8, c. 114], таким образом, «статус “титульной” этнической группы часто приводит к тому, что конструирование образа Татарстана в публичном дискурсе является одновременно и конструированием образа татар» [9, c. 13].

Сложность анализа идентификационных процессов заключается в их многослойности и многозадачности. Во-первых, с точки зрения индивида, происходит соотнесение себя и этноса (я – русский, я – татарин). «Соборность есть единство “я” и “ты”, вырастающее из первичного в данном отношении единства “мы”. Соборное единство коренится в жизненном содержании самой личности» [10], отождествление себя и этнической группы формирует жизненные установки.

Во-вторых, группа определяет свой этнос через спектр характеристик. Создаются два образа: для себя и для других. Интрообраз может иметь ряд сужающих элементов, например по конфессиональному или территориальному принципу (мы – кряшены, мы – мишари). Экстраобраз оперирует большим количеством мифологем, актуальный набор которых обусловлен идеологической востребованностью текущего дня (мы – чингисиды, мы – наследники булгарской мудрости). Еще К. Ясперс, анализируя исторический процесс, говорил о смене видов сознания от мифологического через религиозное к рациональному. В ходе идентификации можно наблюдать похожие явления. Миф, став материалом языка, выражает в нем уже «не его исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ» [11, с. 33]. В силу общего ядра становления идентичности этноса (происхождение, религиозные основы, язык, традиции и связанная с ними музыкальная культура) мы предполагаем наличие сходных аспектов в формировании идентичности как в статике (синхрония), так и в динамике (диахрония). В динамическом ключе на первый план выступает манифестация наиболее значимого на данном историческом этапе аспекта (поведенческого, рационального, чувственного и т. п.), выбор которого обусловлен внешними факторами.

В-третьих, можно говорить о тенденции вписывания идентификационных процессов отдельных народов в формировании нации и надэтнической идентичности. В этом случае ключевые аспекты (великий предок, становление/утрата государственности, принятие/смена религии, особенности национальной архитектуры) жизни этноса рассматриваются как частный случай в создании государственной идентичности. В силу этого взгляд региональных и федеральных ученых может иметь разную систему координат. В более обобщающем плане вперед выдвигаются глобальные тренды, а не местные приоритеты. Духовные основы будут соотнесены с конституцией страны, а духовные ценности на первый план выведут консолидирующую роль религии. По мнению Л.В. Баевой, «собственная динамика развития инновационного мышления и оценивания, абсолютизировав постоянные перемены, обусловила и подготовила переход к отрицанию собственных приоритетов. Западное восприятие под влиянием внутренних ценностных факторов подошло к состоянию негативной оценки вещного бытия, составляющую сущность традиционного миропонимания» [12, c. 218].

Рассматривая синхронистический и диахронический аспекты этнокультурной идентификации татар, следует предположить, что культурная память может переживаться как непосредственный опыт семьи или рода в его взаимосвязи с судьбой страны и этноса, а может выступать частью специализированной политики культурной памяти, в этом случае ее задачами являются формирование позитивного экстраобраза этноса, преодоление культурных травм и фобий.

Важнейшим аспектом внешней манифестации, затрагивающей повседневную жизнедеятельность людей, следует назвать брендирование территории посредством ее этноспецифиче-ской маркировки и продвижение ее в таком виде на рынке культурных и туристических услуг. Проблема монетизации культурного наследия приводит к формированию целых туристических кластеров, изюминку которых составляют этноориентированные анимационные программы, национальная кухня, элементы этнической культуры, вплетенной в быт поселения. Последнее одновременно поддерживает сохранение национальной культуры и обеспечивает рабочими местами ее носителей. В этой же логике создаются линии модной одежды с ориентацией на национальные традиции. Свадебная мода в данном случае предназначена для внутренней аудитории, фолк-стиль – внешней.

Диахронный аспект этнокультурной идентичности, по мнению И.В. Малыгиной, «представляет собой напластование социокультурных оснований исторических форм этнокультурной идентичности: родовой, этнической и национальной» [13, c. 134]. Представляется, что абсолютно разграничить синхронический и диахронический аспекты вряд ли возможно в силу того, что родовая, этническая или национальная организация также имеет рациональную, чувственную, ментальную и манифестируемую поведенческую сторону бытования.

На этническом уровне присутствуют те же элементы синхронического аспекта, о которых мы говорили применительно к роду, но в отличие от него этнос демонстрирует смешанный тип культурного образа – частично экстравертивный, частично интровертивный. Прежде всего эта тенденция связана с бытованием языка в диалектных и литературных формах.

Память культуры на родовом уровне существует в истории семьи в неразрывном соединении с судьбой народа и государства, а также закреплена в месте родового погребения, деревни, мечети, которую строили предки, написанном своде правил поведения между членами семьи, отношениях старших и младших не только в межпоколенческом направлении, но и в горизонтальном. Несмотря на глобализационные процессы, устойчивыми оказываются обычаи и обряды жизненного цикла, связанные с рождением ребенка, свадьбой. При этом тюркская и мусульманская компоненты хотя и являются базовыми, но претерпевают сознательные трансформации с целью продемонстрировать приверженность принципам федерализма и толерантности в межкультурных межконфессиональных взаимодействиях.

По итогам исследования целесообразно сделать следующие выводы.

-

1. В результате изучения литературы можно отметить трансформацию идентичности от механизма отделения себя от других, прежде всего чужаков, к институции, формирующей мнение о собственной этнокультурной природе в синхроническом и диахроническом аспектах.

-

2. В ходе анализа мировоззренческих установок мы предположили, что татары вне зависимости от территории проживания являются единым этносом, объединенным общим происхождением, литературным языком, музыкальной культурой, с рядом специфических черт, обусловленных местом бытования и конфессиональной принадлежностью (мусульмане/православные).

-

3. Сегодня культурная политика, будучи направленной на монетизацию культурного наследия, брендирование территории, расширение рынка туризма и труда, обладает помимо идентификационной составляющей еще и экономической, которая, впрочем, тоже является частью идентификационных процессов для новых поколений.

-

4. Трансформация значимых элементов повседневной жизни, языка в его литературной и диалектной формах, а вместе с тем и динамическое изменение системы кодов, безусловно, являясь частью диахронического аспекта этнокультурной идентичности, в каждый отдельный момент может быть зафиксирована и в синхронических категориях. На уровне рода диахронический аспект демонстрирует интрообраз культуры, а на уровне нации – экстраобраз.

Ссылки:

-

1. Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 511 с.

-

2. Иткулова Л.А. Мировоззрение этноса как социокультурное явление: философский анализ : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Уфа, 2018. 37 с.

-

3. Там же. С. 10–11.

-

4. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 200–202.

-

5. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. 348 с.

-

6. Озерова К.А. Политика памяти как механизм формирования этнической идентичности (на примере конструирования памяти о Волжской Булгарии в Республике Татарстан) : автореф. дис. … канд. социол. наук. Казань, 2020. 25 с.

-

7. Там же. С. 13.

-

8. Малыгина И.В. Идентичность в философской, социальной и культурной антропологии : учебное пособие. Изд. 2-е. М., 2018. 240 с.

-

9. Озерова К.А. Указ. соч. С. 13.

-

10. Франк С.Л. Указ. соч.

-

11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 527 с.

-

12. Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального бытия: опыт экзистенциальной аксиологии : монография. М., 2003. 238 с.

-

13. Малыгина И.В. Указ. соч. С. 134.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Диахронический и синхронический аспекты культурной идентичности татар

- Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 511 с.

- Иткулова Л.А. Мировоззрение этноса как социокультурное явление: философский анализ : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Уфа, 2018. 37 с.

- Там же. С. 10-11.

- Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 200-202.

- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. 348 с.

- Озерова К.А. Политика памяти как механизм формирования этнической идентичности (на примере конструирования памяти о Волжской Булгарии в Республике Татарстан) : автореф. дис. ... канд. социол. наук. Казань, 2020. 25 с.

- Там же. С. 13.

- Малыгина И.В. Идентичность в философской, социальной и культурной антропологии : учебное пособие. Изд. 2-е. М., 2018. 240 с.

- Озерова К.А. Указ. соч. С. 13.

- Франк С.Л. Указ. соч.

- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 527 с.

- Баева Л.В. Ценностные основания индивидуального бытия: опыт экзистенциальной аксиологии : монография. М., 2003. 238 с.

- Малыгина И.В. Указ. соч. С. 134.