Дифференциация демографического потенциала в регионах России: математико-статистический анализ

Автор: Шубат О.М., Шубат М.И.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Негативные тренды популяционной динамики России актуализируют исследования и оценки демографического потенциала ее регионов. Цель настоящего исследования заключается в разработке и апробации методического инструментария оценки уровня демографического потенциала в регионах России, позволяющего выделять типологические группы российских территорий по уровню этого потенциала. Для проведения исследования использовались официальные данные об уровнях демографических показателей (рождаемость и смертность, миграционный прирост, доля трудоспособного населения, ожидаемая продолжительность жизни) в регионах России за 2023 г. Применялись методы агломеративной кластеризации. В ходе анализа было выделено пять типов регионов с уникальными демографическими профилями, соответствующими разному уровню демографического потенциала. Предложена методика расчета и рассчитан интегральный индекс, характеризующий уровень демографического потенциала региона. Результаты визуализированы в виде картограммы, отражающей пространственное распределение демографического потенциала. Определены пороговые значения для категоризации регионов, что позволяет разрабатывать меры демографической политики с учетом специфики кластеров. Полученные результаты обладают методической и практической значимостью, предлагая региональным властям инструмент для мониторинга и управления демографическими процессами.

Демографический потенциал, кластерный анализ, интегральный показатель, региональная дифференциация, демографические показатели, агломеративная кластеризация, картографическая визуализация, регионы России

Короткий адрес: https://sciup.org/149149030

IDR: 149149030 | УДК: 314.9:519.237 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.4

Текст научной статьи Дифференциация демографического потенциала в регионах России: математико-статистический анализ

,

,

,

,

Введение . Демографическая ситуация в России на протяжении нескольких десятилетий характеризуется значительными изменениями, оказывающими прямое влияние на социальное и экономическое развитие страны (Ростовская и др., 2022). Последние 5 лет демографические проблемы страны обострились. Так, обозначился тренд на снижение численности населения – если на 1 января 2020 г. этот показатель составлял 147,9 млн человек, то на 1 января 2025 года – 146,1 млн человек1. Суммарный коэффициент рождаемости в стране падает2; он значительно ниже уровня простого воспроизводства населения (≈ 2,1 ребенка на женщину). Показатель ожидаемой продолжительности жизни характеризуется неустойчивостью динамики и периодическими флуктуациями в сторону его понижения: 2020 – 71,58 лет; 2021 – 70,15; 2022 – 72,73; 2023 – 73,41; 2024 – 72,84 года.

Ситуация усугубляется неравномерностью регионального демографического развития: одни субъекты РФ сталкиваются с депопуляцией, тогда как другие демонстрируют рост за счет миграции и более высокой рождаемости. Причем демографическая динамика может кардинально различаться даже в соседствующих регионах. Так, например, в субъектах Уральского федерального округа наблюдаются очень различающиеся тенденции – в Тюменской области и двух ее автономных округах численность населения растет, а в трех других областях, наоборот, установился тренд на снижение количества проживающих граждан (табл. 1).

Таблица 1 – Изменение численности населения в субъектах Уральского федерального округа, человек3

Table 1 – Change in Population in the Regions of the Ural Federal District, People

|

Год |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

Курганская область |

–11 603 |

–16 065 |

–10 746 |

–8 584 |

–8 537 |

|

Свердловская область |

–20 661 |

–25 776 |

–24 530 |

–16 466 |

–1 243 |

|

Челябинская область |

–23 262 |

–23 944 |

–14 411 |

–11 347 |

–10 674 |

|

Тюменская область |

23 150 |

31 295 |

23 555 |

39 566 |

40 896 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

13 964 |

15 561 |

16 590 |

29 033 |

22 396 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

–1 292 |

2 468 |

1 143 |

3 573 |

7 145 |

Вместе с тем сохранение населения является важнейшей национальной целью развития России, обозначенной первой в списке таких целей специальным Указом Президента РФ4. Представляется, что сохранение населения в стране и ее отдельных регионах возможно при наличии соответствующего – демографического – потенциала. Его оценка, на наш взгляд, сегодня становится ключевым инструментом разработки эффективной региональной и общенациональной демографической политики.

Стоит отметить, что в академических исследованиях не выработано единой трактовки термина «демографический потенциал». Для его описания ученые оперируют различными комбинациями показателей – демографических, социальных, экономических (Рыбаковский, 2023), используют очень разные методические подходы и математические инструменты для его количественной оценки (Эдиев, 2003). Анализ научной литературы показывает, что исследования демографического потенциала сегодня ведутся по нескольким направлениям: одни исследователи занимаются вопросами идентификации понятия «демографический потенциал» (Локосов, 2023); другие – сосредоточиваются на оценке его уровня и тенденций (Абрамова, Гончарова, 2023; Бюраева, 2023), а также возможностей усиления (Ильин и др., 2021); относительно небольшой пул исследований посвящен разработке математико-статистических моделей для измерения и моделирования демографического потенциала (Шубат и др., 2019; Петракова, 2021). Такие исследования активно проводятся в отношении субъектов не только России, но и территориальных образований в других странах (Goraj et al., 2016). При этом ученые отмечают, что на сегодняшний день изучение демографического потенциала востребовано, поскольку необходимо фундаментальное осмысление и описание самой этой категории (Ростовская, Ситковский, 2024).

Цель настоящего исследования заключается в разработке и апробации методического инструментария оценки уровня демографического потенциала в регионах России, позволяющего выделять их типологические группы в соответствии с ним. Результаты данного исследования, как представляется, способны усилить информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений в сфере демографии, создавая тем самым предпосылки для реализации более точечных, адресных и потому более эффективных мер демографической политики.

Данные и методика исследования . В настоящем исследовании демографический потенциал региона рассматривается как комплексная характеристика, отражающая способность региона к воспроизводству населения и обеспечению устойчивого развития. Для его характеристики мы предложили использовать шесть показателей демографической динамики:

– общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 человек населения);

– суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину);

– общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек населения);

– долю трудоспособного населения (в возрасте от 15 до 64 лет) в общей численности населения;

– коэффициент миграционного прироста (на 10 000 человек населения);

– ожидаемую продолжительность жизни при рождении.

В совокупности эти показатели позволяют оценить различные компоненты демографического потенциала – репродуктивные тенденции, состояние здоровья населения, трудовой потенциал. В большинстве отечественных исследований ученые используют именно такой набор показателей с некоторыми вариациями – дополнениями или, наоборот, усечениями. Тем не менее предварительно проведенный анализ отечественного научно-исследовательского дискурса демографического потенциала позволил сделать вывод о наличии своего рода академического консенсуса относительно возможностей перечисленных показателей характеризовать уровень демографического потенциала региона.

В качестве информационной базы для проведения исследования использовались официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2023 г., представленные в региональном разрезе1. База данных для проведения исследования состояла из 83 российских регионов (некоторые из них не были охвачены исследованием в силу отсутствия всех необходимых для расчета статистических данных).

Для выявления групп регионов со схожим уровнем и профилем демографического потенциала применялся кластерный анализ. Процедура включала несколько шагов:

шаг 1: определение оптимального количества кластеров. Для этой цели был использован метод локтя (MacQueen, 1967), который анализирует сумму квадратов внутрикластерных расстояний, и метод силуэта (Rousseeuw, 1987), оценивающий качество разделения на кластеры;

шаг 2: тестирование и выбор алгоритма кластеризации. Проводилось сравнение четырех алгоритмов: K-средних, агломеративной иерархической кластеризации, DBSCAN и MeanShift (MacQueen, 1967; Sokal, Sneath, 1963; Ester et al., 1996; Fukunaga, Hostetler, 1975). Выбор наилучшего алгоритма осуществлялся на основе максимального значения силуэтного коэффициента и интерпретируемости результатов;

шаг 3: анализ и профилирование кластеров. После проведения кластеризации для каждой группы были рассчитаны центроиды (средние значения показателей), которые легли в основу описания профилей и присвоения им содержательных характеристик.

Для проведения кластерного анализа значения исходных показателей были нормализованы с помощью метода Min-Max, что позволило привести их к единому диапазону от 0 до 1 и тем самым устранить влияние различий в уровнях измерений этих показателей. Нормализация осуществлялась по следующей формуле:

X’ = (X - Xmin) / (Xmax - Xmin), (1)

где X′ – нормализованное значение;

X – исходное значение;

Xmin – минимальное значение в наборе данных;

Xmax – максимальное значение в наборе данных.

Поскольку высокий уровень смертности негативно влияет на демографический потенциал региона, для этого показателя применялась обратная нормализация, чтобы более высокие значения смертности соответствовали более низким значениям нормализованного показателя.

Для уменьшения избыточного влияния на формирование кластеров показателей рождаемости (общего и суммарного коэффициентов) значения соответствующих переменных были уменьшены в два раза. Это позволило сбалансировать вклад этих демографических показателей в итоговую кластеризацию.

Для количественной оценки уровня демографического потенциала в регионе или кластере регионов было предложено рассчитывать и интерпретировать интегральный показатель (Z), представляющий собой взвешенную сумму нормализованных значений указанных выше демографических показателей, что позволяет свести их в единый индекс в диапазоне от 0 (крайне низкий уровень демографического потенциала) до 1 (высокий).

Таким образом, интегральный показатель уровня демографического потенциала рассчитывался по формуле:

Z = Σ (feature i × weight i ), (2)

где Z – интегральный показатель;

feature i – нормализованное значение демографического показателя, используемого для оценки уровня демографического потенциала;

weight i – вес соответствующего показателя.

Веса для расчета интегрального показателя были выбраны исходя из принципа равного вклада каждого демографического показателя в общее значение уровня демографического потенциала региона. Вместе с тем заметим, что такие веса в дальнейшем могут быть скорректированы с учетом результатов других исследований и/или экспертных оценок. Учитывая высокую корреляцию между общим и суммарным коэффициентами рождаемости (коэффициент корреляции – 0,93), их веса были уменьшены вдвое, чтобы избежать избыточного влияния фактора рождаемости на итоговую оценку.

Результаты исследования . В процессе реализации кластерного анализа с помощью метода локтя и метода силуэта, а также визуализации была построена и проанализирована дендрограмма кластеризации – мы приняли решение о разделении совокупности регионов на 5 кластеров по уровню демографического потенциала. Такое их количество позволяет отразить значимое разнообразие регионов России, избегая при этом излишней детализации.

Далее было проведено сравнение четырех алгоритмов кластеризации. Методы DBSCAN и MeanShift не дали четко выраженных и легко интерпретируемых кластеров. Наилучшие результаты показали K-means и агломеративная кластеризация. Для окончательного выбора был рассчитан силуэтный коэффициент, который оказался выше у агломеративной кластеризации (0,353), по сравнению с K-means (0,275). Таким образом, для дальнейшего анализа был выбран метод агло-меративной кластеризации

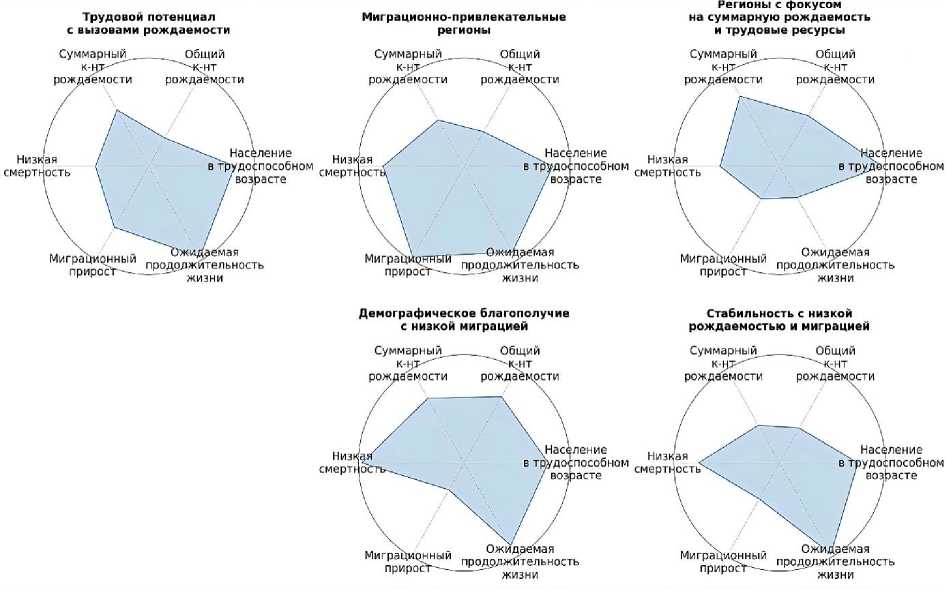

Профили сформированных кластеров регионов по уровню демографического потенциала были визуализированы с помощью лепестковых диаграмм (рис. 1).

Рисунок 1 – Профили сформированных кластеров

Figure 1 – Clusters’ Profiles

На рис. 1 изображены кластерные центроиды – средние значения каждого демографического показателя в соответствующем кластере. Такой способ визуализации позволяет представить специфику каждого кластера и проводить сравнения кластеров по всем анализируемым демографическим показателям одновременно. Представим содержательную характеристику сформированных кластеров.

Кластер 1: «Трудовой потенциал с вызовами рождаемости». Регионы этого кластера (самого многочисленного) характеризуются высокой долей трудоспособного населения и достаточно высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Вместе с тем в них наблюдается низкая (и даже крайне низкая) рождаемость и относительно высокая смертность. Развитие демографического потенциала здесь сдерживается проблемами, связанными с естественным движением населения.

Кластер 2: «Миграционно-привлекательные регионы». Ключевая черта этого кластера – высокий миграционный прирост, который компенсирует низкие показатели рождаемости. В этих регионах также наблюдается низкая смертность и довольно высокая доля трудоспособного населения. Демографический потенциал этого кластера сильно зависит от внешней миграции.

Кластер 3: «Регионы с фокусом на суммарную рождаемость и трудовые ресурсы». Отличаются очень высокой долей трудоспособного населения и высоким потенциалом рождаемости (суммарный коэффициент), но при этом имеют низкую ожидаемую продолжительность жизни и низкую миграционную привлекательность.

Кластер 4: «Демографическое благополучие с низкой миграцией». Демонстрирует самый сбалансированный и положительный профиль: очень низкая смертность, высокая продолжительность жизни и умеренный уровень рождаемости. Слабой стороной этого кластера является практически нулевой миграционный прирост. Демографический потенциал кластера основан на процессах естественного движения населения.

Кластер 5: «Стабильность с низкой рождаемостью и миграцией». В эту группу входят регионы с высокой продолжительностью жизни населения и долей трудоспособного населения выше среднего, но при этом с самыми низкими показателями рождаемости и миграции. Их демографический потенциал находится под угрозой из-за крайне низкого уровня воспроизводства.

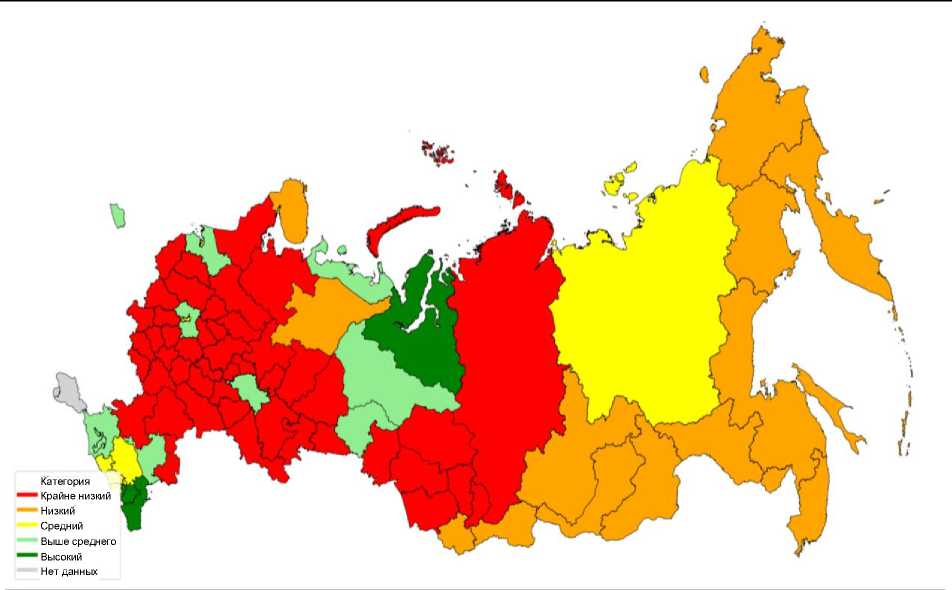

В ходе дальнейшего анализа для каждого кластера был рассчитан интегральный показатель уровня демографического потенциала, и на его основе кластерам были присвоены качественные категории – от «крайне низкий уровень демографического потенциала» до «высокий уровень демографического потенциала». В табл. 2 представлено распределение кластеров по уровням демографического потенциала, а на рис. 2 – регионов по кластерам и уровням демографического потенциала.

Таблица 2 – Определение уровня демографического потенциала в кластерах на основе интегрального показателя

Table 2 – Identification of the Level of Demographic Potential in Clusters

Based on the Integral Indicator

|

Значение интегрального показателя |

Уровень демографического потенциала |

Кластер, соответствующий данному уровню демографического потенциала |

|

0,284 |

Крайне низкий |

Кластер 1: «Трудовой потенциал с вызовами рождаемости» |

|

0,330 |

Низкий |

Кластер 3: «Регионы с фокусом на суммарную рождаемость и трудовые ресурсы» |

|

0,488 |

Средний |

Кластер 5: «Стабильность с низкой рождаемостью и миграцией» |

|

0,507 |

Выше среднего |

Кластер 2: «Миграционно-привлекательные регионы» |

|

0,686 |

Высокий |

Кластер 4: «Демографическое благополучие с низкой миграцией» |

Разработанный методический инструментарий может быть адаптирован для оценки уровня демографического потенциала конкретного региона и в другие периоды. Для этого необходимо рассчитать интегральный показатель уровня демографического потенциала и сопоставить его со значениями кластерных центроидов. Близость интегрального показателя региона к центроиду кластера с определенным уровнем демографического потенциала будет определять и уровень демографического потенциала данного региона. При этом для определения степени близости к центроиду может использоваться величина стандартного отклонения внутри каждого кластера – так называемая сигма-окрестность. Таким образом, для оценки уровня демографического потенциала региона в дальнейшем может использоваться градация интегрального показателя, представленная в табл. 3.

Рисунок 2 – Кластеры регионов РФ по уровню демографического потенциала, 2023 г.

Figure 2 – Clusters of Regions of the Russian Federation by Level of Demographic Potential, 2023

Таблица 3 – Границы интегрального показателя для определения уровня демографического потенциала региона

Table 3 – Boundaries of the Integral Indicator for Determining the Level of Demographic Potential of a Region

|

Границы интегрального показателя |

Уровень демографического потенциала региона |

|

(0, 0.307] |

Крайне низкий |

|

(0.307, 0.409] |

Низкий |

|

(0.409, 0.497] |

Средний |

|

(0.497, 0.597] |

Выше среднего |

|

(0.597, 1] |

Высокий |

Заключение . Проведенное исследование позволило разработать и апробировать методический инструментарий для оценки уровня демографического потенциала регионов России и анализа его региональной дифференциации в стране. Разработанный методический инструментарий включает в себя кластеризацию регионального пространства России и выделение типологических групп регионов со схожим уровнем демографического потенциала, расчет интегрального показателя и определение границ этого показателя, дифференцирующих уровни демографического потенциала. Применение методов машинного обучения, в частности, кластерного анализа, показало возможность более точной и многоаспектной оценки демографической ситуации в стране и ее отдельных регионах.

Ключевым результатом работы является разделение регионов на пять кластеров с уникальными демографическими профилями. Эта типология выходит за рамки простого ранжирования и вскрывает внутреннюю структуру проблем и преимуществ каждого кластера. Например, становится очевидно, что стратегии для регионов из кластера «Трудовой потенциал с вызовами рождаемости» должны быть сфокусированы на стимулировании рождаемости, в то время как для кластера «Миграционно-привлекательные регионы» актуальнее задачи по интеграции мигрантов и созданию условий для их укоренения, чтобы снизить зависимость от постоянного притока человеческих ресурсов извне.

Полученные результаты, как представляется, обладают практической значимостью. Прежде всего, предложенный инструментарий может быть полезен для органов власти, принимающих решения в сфере демографии. Разработанная типология регионов может служить основой для перехода от универсальных мер демографической политики к дифференцированным, «таргетированным» стратегиям, учитывающим специфику каждого кластера регионов.

Кроме того, интегральный показатель и определенные для него пороговые значения могут использоваться в качестве инструмента для мониторинга демографической ситуации в динамике и оценки эффективности реализуемых региональных программ социально-экономического, демографического развития.

Вместе с тем мы осознаем и некоторые ограничения разработанного инструментария. Во-первых, выбор и взвешивание компонентов интегрального показателя содержат элемент субъективности и в дальнейшем могут быть уточнены с привлечением представителей экспертного сообщества. Во-вторых, анализ и оценка уровня демографического потенциала в настоящем исследовании основаны исключительно на количественных данных Росстата, полнота и доступность которых накладывают свои ограничения. В связи с этим в качестве перспективных направлений дальнейших наших исследований мы определяем следующие:

– включение в анализ показателей, характеризующих «качественную» сторону демографического потенциала, таких как уровень образования населения, показатели здоровья, доступность социальной инфраструктуры и др.;

– исследование динамики кластерной структуры, изучение того, как регионы перемещаются между кластерами с течением времени, что позволит оценить устойчивость траекторий демографического развития. демографических траекторий.