Дифференциация проб при обнаружении прорывного газа месторождения северной части Колвинского мегавала

Автор: Антипина О.А., Вершинина Е.А., Тараканова Ю.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты геохимического изучения образцов попутного нефтяного газа месторождения северной части Колвинского мегавала с целью дифференциации проб для обнаружения наличия прорывного газа. По результатам исследований произведено деление проб попутного нефтяного газа на группы и рассчитана доля обнаруженного прорывного газа.

Попутный нефтяной газ, растворенный газ, газ газовой шапки, геохимический показатель.

Короткий адрес: https://sciup.org/147247296

IDR: 147247296 | УДК: 553.981.8 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.1.86

Текст научной статьи Дифференциация проб при обнаружении прорывного газа месторождения северной части Колвинского мегавала

В настоящее время геохимические методы исследования широко используются в поисковой геологии нефти и газа. Данные методы позволяют получить информацию, исходя из которой можно, например, проводить типизацию флюидов, корреляцию продуктивных пластов, моделирование путей миграции углеводородов (Ермаков и др., 1990). Также актуальной задачей является определение типа добываемой продукции, в том числе принадлежность газа к растворенному газу либо газу газовой шапки.

При разработке месторождений, в которых смесь углеводородов при начальных пластовых условиях находится в однофазном состоянии, ведется добыча не только нефти, но и растворенного в нефти газа (попутный нефтяной газ). Исследуемое месторождение представляет собой двухфазную систему, в которой кроме нефти и растворенного в нефти газа могут добывать газ газовой шапки. Газ газовой шапки (ГШ) попадает в продукцию нефтяных скважин и добывается вместе с растворённым газом (РГ) при возникновении прорывов газа в нефтяную часть залежи. Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи: определение компонентного состава отобранных проб газа, дифференциация и характеристика данных проб газа, сравнение полученных результатов с газами ГШ и РГ на предмет обнаружения наличия прорывного газа и расчета его доли.

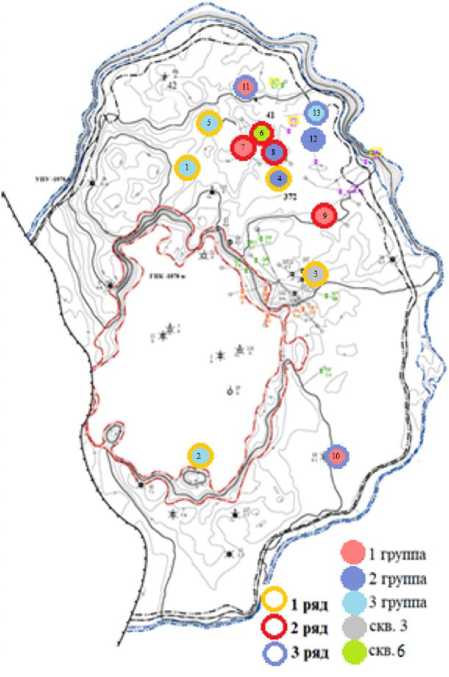

Исследуемые пробы газа отобраны на устьях горизонтальных добывающих скважин, расположенных на разном расстоянии от газонефтяного контакта (ГНК), залежи II продуктивного пласта артинского яруса нижней перми (P^r-II) месторождения

Эта работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

(рис. 1). Пробы газов ГШ и РГ отобраны через нефтяные и газовые скважины, перфорированные в нефтенасыщенных и газонасыщенных интервалах залежи соответственно. Месторождение Х является нефтегазоконденсатным, артинский ярус представлен известковыми отложениями. Для данного месторождения подобные исследования углеводородных газов с последующей обработкой и систематизацией результатов проводятся впервые.

Отбор проб газа осуществлялся на устьях добывающих скважин в апреле 2023 г. при помощи пробоотборников ПГО-100, пробы поступали в лабораторию отдела геохимических исследований филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в г. Перми. Анализ проб на компонентный состав проводился на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000.2» методом газоадсорбционной хроматографии.

Таблица. Компонентный состав и физико-химические свойства проб газа

|

ч № ь |

3 а я § * о Я И я а У |

Компонентный состав попутного газа, % мол. |

||||||||||||

|

И |

и |

и |

Z |

6 и |

и |

и |

и |

и |

и я |

и |

и я |

и |

||

|

1 |

1 |

<0,001 |

0,015 |

0,001 |

4,830 |

0,072 |

91,740 |

1,845 |

0,712 |

0,134 |

0,295 |

0,115 |

0,116 |

0,095 |

|

1 |

2 |

<0,001 |

0,015 |

<0,001 |

3,780 |

0,199 |

93,280 |

1,696 |

0,509 |

0,088 |

0,222 |

0,067 |

0,071 |

0,048 |

|

1 |

3 |

<0,001 |

0,015 |

<0,001 |

4,580 |

0,083 |

94,100 |

0,843 |

0,199 |

0,029 |

0,069 |

0,022 |

0,024 |

0,022 |

|

1 |

4 |

<0,001 |

0,010 |

<0,001 |

4,070 |

0,145 |

92,560 |

2,091 |

0,699 |

0,102 |

0,201 |

0,047 |

0,046 |

0,023 |

|

1 |

5 |

<0,001 |

0,014 |

<0,001 |

3,830 |

0,374 |

92,380 |

2,187 |

0,701 |

0,111 |

0,234 |

0,065 |

0,073 |

0,022 |

|

2 |

6 |

<0,001 |

0,018 |

0,002 |

6,068 |

0,071 |

91,620 |

1,573 |

0,415 |

0,051 |

0,096 |

0,023 |

0,025 |

0,020 |

|

2 |

7 |

<0,001 |

0,007 |

<0,001 |

0,439 |

0,893 |

87,130 |

4,633 |

3,371 |

0,749 |

1,716 |

0,458 |

0,401 |

0,147 |

|

2 |

8 |

<0,001 |

0,021 |

0,004 |

4,810 |

0,083 |

91,930 |

2,049 |

0,661 |

0,098 |

0,197 |

0,049 |

0,050 |

0,034 |

|

2 |

9 |

<0,001 |

0,004 |

<0,001 |

0,086 |

0,473 |

77,990 |

7,501 |

6,312 |

1,483 |

3,540 |

1,113 |

1,034 |

0,368 |

|

3 |

10 |

<0,001 |

0,003 |

<0,001 |

1,071 |

0,207 |

89,850 |

4,485 |

2,681 |

0,453 |

0,847 |

0,171 |

0,143 |

0,059 |

|

3 |

11 |

<0,001 |

0,006 |

<0,001 |

1,629 |

0,569 |

81,320 |

6,809 |

5,046 |

0,984 |

1,980 |

0,583 |

0,591 |

0,337 |

|

3 |

12 |

<0,001 |

0,010 |

<0,001 |

5,974 |

0,285 |

89,880 |

2,408 |

0,902 |

0,136 |

0,260 |

0,057 |

0,051 |

0,025 |

|

3 |

13 |

<0,001 |

0,009 |

<0,001 |

4,134 |

1,377 |

90,630 |

2,270 |

0,819 |

0,128 |

0,283 |

0,098 |

0,121 |

0,091 |

Компонентный состав отобранных проб газа представлен в таблице. Скважины, наиболее близко расположенные к ГНК, обозначены как 1-й ряд, скважины, более удаленные от ГНК – как 2-й ряд, 3-й ряд – это скважины, максимально удаленные от ГНК (рис. 1). Состав попутного нефтяного газа включает в себя углеводороды парафинового ряда, азот, углекислый газ, водород, гелий. Данные пробы представляют собой бессерни-стые, низкоуглекислые и низкогелиевые газы.

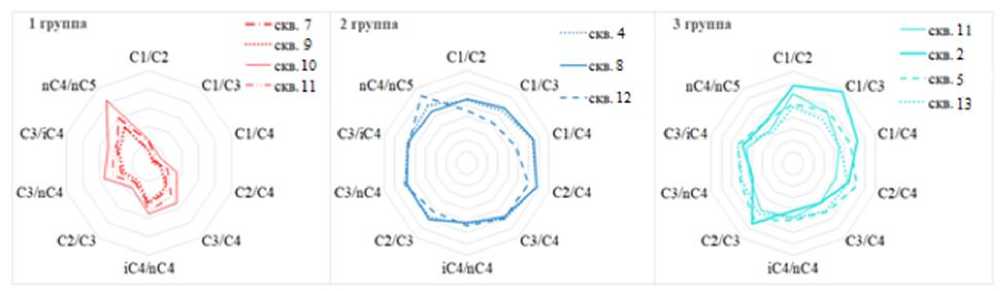

На основании проведенных газохроматографических исследований были рассчитаны соотношения, которые применимы для качественной оценки типа нефтяного резервуара, оценки уровня зрелости и миграционных режимов нефтяных коллекторов (Зорь- кин и др., 1984). Для выявления показателей, позволяющих наиболее эффективно поделить на группы исследуемые пробы газа, проведен анализ большого количества соотношений, по результатам которого выбраны маркерные показатели, представляющие собой соотношения легких углеводородов состава С1-С5. На основании маркерных показателей были построены лепестковые диаграммы – многопараметрические графики в полярных координатах (рис. 2).

Полученные диаграммы позволили поделить исследуемые пробы газа на следующие группы:

-

1 группа – скважины 10, 11, 7, 9;

-

2 группа – скважины 4, 12, 8;

-

3 группа – скважины 1, 2, 5, 13.

Диаграммы наглядно демонстрируют общность и различие углеводородного состава исследуемых объектов: профиль образцов 1-й группы более вытянутый по осям «nC4/nC5» и «С3/С4»; профили 2-й и 3-й групп отличаются распределением значений вдоль оси «nC4/nC5». Профили 2-й и 3-й групп схожи с профилем ГШ Pia-II. Образцы из скважин 3 и 6 не вошли ни в одну из указанных групп, они формируют свои индивидуальные профили.

Рис. 1. Схема расположения скважин с учетом удаленности от ГНК и дифференциации образцов проб газа

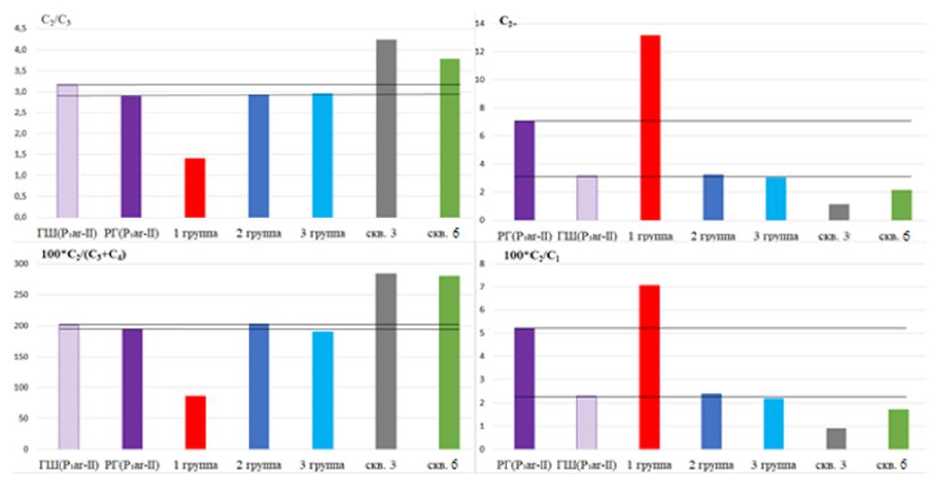

Сравнение характеристик газов ГШ и РГ с составом отобранных проб газа позволило выявить наличие прорывного газа в попутном нефтяном газе. Для решения данной задачи будем опираться на газогеохимические коэффициенты, применяемые для определения фазового состояния УВ в залежи. Проанализировав всю совокупность коэффициентов (Зорькин и др., 1984; Степанова, 1983; Коротаев, 1999), мы остановились на коэффициентах, предложенных В.И. Старосель- ским, который для определения флюида, насыщающего залежь, использовал четыре параметра в качестве газогеохимических коэффициентов: коэффициент этанизации С2/С3, С2+, 100*С2/(С3+С4), 100*С2/С1.

Диаграммы на рис. 3 наглядно демонстрируют, что пробы газов 2-й и 3-й групп представляют собой смесь ГШ и РГ: значения их газогеохимических коэффициентов находятся в пределах диапазонов, соответствующих значениям параметров для ГШ и РГ. На диаграммах диапазоны параметров ГШ и РГ обозначены сплошными линиями.

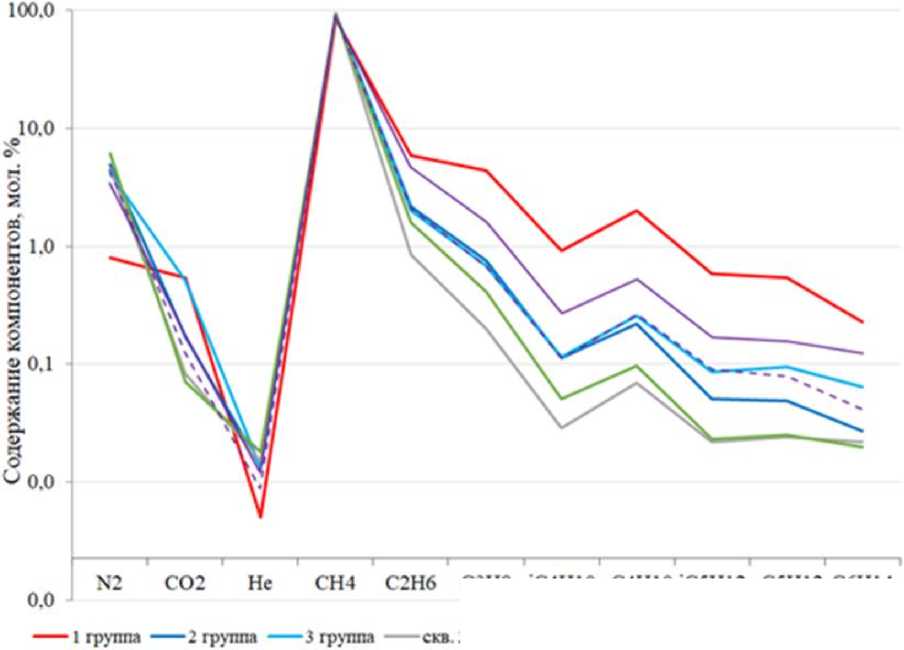

Следует отметить, что компонентный состав проб газа группы 1 отличается от компонентных составов газов ГШ и РГ данной залежи (рис. 4): усредненные значения концентраций углеводородных компонентов имеют более высокие значения, а усредненное значение концентраций азота – более низкое. Также для газов этой группы характерно повышенное содержание тяжелых компонентов С3+ (пробы газов данной группы относятся к категории полужирных в отличие от газов других групп, которые относятся к сухим), пониженный коэффициент этанизации, равный 1,3. Полученные результаты, отличные от результатов газов ГШ и РГ, не позволили взять данную группу для расчета доли прорывного газа.

Пробы газов из скважин 3 и 6 имеют свои характерные черты: коэффициент этаниза-ции равен 4, сумма тяжелых УВ значительно меньше, чем для ГШ и РГ, поэтому данные пробы тоже не использовались для расчета доли прорывного газа.

Газы 2-й и 3-й группы, также как РГ и ГШ, по коэффициенту жирности являются сухими газами, коэффициент этанизации равен 3.

Во второй группе содержание азота изменяется в пределах от 4,01 до 5,97 мол.%, в третьей – от 3,78 до 4,83 мол.%. Углекислый газ во второй группе изменяется от 0 ,083 до 0,285 мол.%, в третьей – от 0,072 до 1,377 мол.%. По усредненному содержанию углеводородных компонентов эти группы схожи (рис. 4). Содержание тяжелых УВ: 0,13 (2-я группа) и 0,25 (3 группа) соответственно.

Рис. 2. Лепестковая диаграмма маркерных показателей групп

Рис. 3. Результаты расчетов газогеохимических коэффициентов

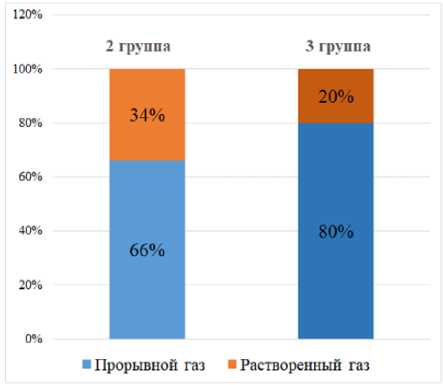

Для 2-й и 3-й групп рассчитано усредненное значение доли прорывного газа в соответствии с литературными данными (Чах-махчев и др., 1993). Сущность метода заключается в сравнении концентрации i-го компонента попутного нефтяного газа с концентрацией данного компонента в растворенном газе и газе газовой шапки.

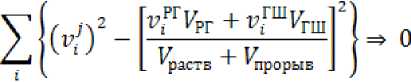

Состав прорывного газа рассчитывается с учетом выполнения следующего условия: разность квадратов текущей и рассчитанной концентраций по всем компонентам попутного нефтяного газа должна стремиться к нулю:

где vi – объемная доля i-го компонента в газе; V РГ – добываемый объем растворенного в нефти газа; V ГШ – добываемый объем прорывного газа; i – компонент, входящий в состав газовой смеси.

Математические расчеты подтвердили, что попутный нефтяной газ групп 2 и 3 представляет собой смесь прорывного и растворенного газа. На рисунке 5 продемонстрирована количественная оценка доли прорывного газа в общем потоке газа на устье скважины, для групп 2 и 3 она составляет 66 и 80 % соответственно. Стоит отметить, что группы 2 и 3 включают в себя скважины, относящиеся к разным рядам, следовательно, удаленность интервалов перфорации от ГНК не влияет на количество прорывного газа.

Рис. 4. Усредненное значение компонентного состава

C3HS iC4H10nC4Hl0iC5H12nC5H12 C6H14

J ---era S ---РГ(Р.аг-П)---ПЩР.м-П)

На основании полученных результатов хроматографических исследований компонентного состава проб газа залежи Piar-II месторождения северной части Колвинского мегавала выявлены маркерные показатели, позволяющие провести их дифференциацию.

Выполнен расчет газогеохимических коэффициентов: С2/С3, С2+, 100*С2/(С3+С4), 100*С2/С1. Проведенный с их помощью сравнительный анализ помог выявить наличие прорывного газа и рассчитать его долю.

Для подтверждения выделенных групп газов, выявления и обоснования протекающих процессов в залежи Piar-II месторождения требуется продолжить изучение данного объекта, в том числе выполнить дополнительный отбор и анализ проб газа, который позволит увеличить объем статистических данных.

Рис. 5. Состав попутного нефтяного газа

Список литературы Дифференциация проб при обнаружении прорывного газа месторождения северной части Колвинского мегавала

- Ермаков В.И., Зорькин Л.М, Скоробогатов В.А., Старосельский В.И. Геология и геохимия природных горючих газов. М.: Недра, 1990. 315 с.

- Зорькин Л.М., Старобинец И.С, Стадник Е.В. Геохимия природных газов нефтегазоносных бассейнов. М.: Недра, 1984. 248 с.

- Степанова Г.С. «Фазовые превращения в месторождениях нефти и газа». М.: Недра, 1983.

- Коротаев Ю.П. Избранные труды: в 3 т. М.: Недра, 1999. Т. 2. С. 72.

- Чахмахчев В.А., Аксенов А.А., Барс Е.А., Жузе Т.П., Тихомиров В.И., Пунанова С.А., Виноградова Т.Л., Разумова Е.Р., Скульская З.М., Чахмах-чев А.В. Геолого-геохимические методы оценки нефтегазоностности локальных объектов М.: ИГиРГИ, 1993.

- Гультяева Н.А., Фоминых О.В. Энергетический потенциал попутно добываемого нефтяного газа. Учет прорывного газа в общем объеме добываемой продукции скважин // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2013. № 10. С. 64–71.