Дифференциальная оценка заработной платы членов инвалидных артелей в период новой экономической политики (на материалах Астраханской губернии)

Автор: Попова Е.П.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Юг России в первой половине ХХ века

Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье проведена дифференциальная оценка динамики среднего заработка членов инвалидных артелей Астраханской губернии в 1923–1928 годах. Методы и материалы. Исследование опирается как на специальные методы исторической науки, так и на методы математической статистики. Для изучения был привлечен широкий круг исторических источников, хранящихся в Государственном архиве Астраханской области, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, а также материалы периодической печати и статистические справочники. Анализ. Произведены расчеты среднего уровня заработкачленов инвалидных артелей как за весь период изучения, так и отдельно по каждому году с выявлением характера и причин изменений. Проведен сравнительный анализ нормы среднего заработка одного рабочего Астраханской губернии со средним заработком членов инвалидных кооперативов, а также с пенсией, получаемой инвалидами в указанный промежуток исследования. Результаты. Установлено, что общий средний заработок членов инвалидных артелей в 1923–1928 г. мог составлять от 52 руб. до 55 руб. 48 копеек. В зависимости от года он мог варьироваться от 20 руб. 85 коп. до 79 руб. 99 копеек. Выяснено, что средний заработок приблизился к необходимой норме лишь к 1928 г., тем не менее он был выше того пенсионного довольствия, которое выплачивалось инвалидам в соответствующий период. Проанализировав все полученные данные, можно заключить, что уровень заработка членов инвалидных артелей был ключевым фактором при решении организовать артель или вступить в нее.

Количественная история, математические методы, заработная плата, инвалидные артели, Астраханская губерния

Короткий адрес: https://sciup.org/149149142

IDR: 149149142 | УДК: 94(470.46):347.727.4 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.10

Текст научной статьи Дифференциальная оценка заработной платы членов инвалидных артелей в период новой экономической политики (на материалах Астраханской губернии)

DOI:

Цитирование. Попова Е. П. Дифференциальная оценка заработной платы членов инвалидных артелей в период новой экономической политики (на материалах Астраханской губернии) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, №4. – С. 124–133. – DOI:

Введение. Важным аспектом социальной политики советского государства в период 1923–1928 гг. являлось обеспечение трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, в частности инвалидов, которые после нескольких войн столкнулись с высоким уровнем безработицы и социальной изоляции. Астраханская губерния оказалась в числе тех, где данная инициатива была воспринята особенно положительно: в первый год после начала формирования объединений инвалидов количество кооперативов увеличилось с 6 до 22 [44, л. 32]. Это свидетельствует о растущем интересе к созданию условий для интеграции инвалидов в экономическую жизнь. Изучение уровня материального обеспечения членов инвалидных артелей является прямым показателем эффективности государственной социальной политики указанного периода, направленной на вовлечение в трудовую деятельность и социальную защиту экономически уязвимых категорий граждан.

Цель данной работы заключается в проведении полной дифференциальной оценки уровня среднего заработка членов артелей инвалидов в период новой экономической политики на территории Астраханской губернии.

Методы и материалы. Исследование основывается на неопубликованных документах Государственного архива Астраханской области (далее – ГААО), а также привлечены периодические издания и статистические справочники, охватывающие изучаемый период. В процессе анализа данных были использованы методы математической статис- тики для расчета сумм заработка и группировки материалов (среднее, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, средняя ошибка выборки, предельная ошибка выборки, доверительный интервал).

Одновременно с этим применялись исторические методы, такие как хронологический и сравнительно-исторический, для изучения динамики изменений заработной платы членов инвалидных артелей в 1923–1928 годах.

Историография. Проблематика материального обеспечения членов инвалидных артелей нашла отражение во многих исследованиях, в том числе Д.С. Кошкина [17], Э. Гениша [11], Т.В. Глазуновой [12] и других авторов. Тем не менее в указанных работах вопросы, связанные с заработной платой членов артелей, освещены недостаточно полно либо вовсе не рассматриваются.

Интерес к применению математических методов в исторической науке возник еще в 1960-х гг., однако активные исследования начались только в 1980–1990-х гг. с внедрением электронных вычислительных машин. На этом этапе значительный вклад внесли И.Д. Ковальченко [14; 15] и другие ученые, такие как К.Б. Литвак [18] и Б.Н. Миронов [42], применявшие количественные методы для изучения исторических событий. Математические методы в исторических исследованиях являются эффективным инструментом для анализа «больших данных», проверки гипотез, моделирования альтернативных сценариев, междисциплинарного взаимодействия и решения других не менее важных задач. Однако их применение не должно вытеснять или полностью заменять традиционные подходы, а использоваться как дополнение, повышая достоверность научных выводов.

Тем не менее в настоящее время наблюдается дефицит работ, использующих математическую статистику, если не считать учебных пособий [55] и методических указаний [43]. В отличие от этого, зарубежные исследователи, включая П.С. Турчина и С.А. Нефедова [56], активно применяют количественные методы.

Анализ. Прежде всего, для получения достоверных данных о среднем заработке членов инвалидных артелей Астраханской губернии необходимо было определить хронологические рамки исследования. Нижней границей исследования является 1923 г. – год создания инвалидных артелей в Астраханской губернии [45, л. 1], верхней границей – 1928 г., год завершения НЭПа.

В исследуемый период объединения инвалидов играли значимую роль в экономическом развитии региона, демонстрируя активность в ключевых отраслях. Наибольшее распространение получили артели в рыбной промышленности – базовой сфере региональной экономики. Среди них выделялись «Замьянов-ская» [52], «Инрыбак» [5], «Луч Кооперации» [9; 25], «Красный рыбак» [3], «Труд» [33], «Схип» [22], «Красный батрак» [20], «Оборот» [38], «Производитель» [4], «Рыбпромт-ранс» [31], «Личный труд» [49], «Объединение» [29], «Рыбопроизводство» [21], «Самопомощь» [32] и «Инвалид» [28]. Последняя, в частности, осуществляла поставки рыбной продукции для государственных нужд, что подчеркивает ее стратегическую важность.

Параллельно инвалидные кооперативы развивались и в других секторах экономики, формируя многопрофильную систему:

-

1. Торгово-производственная сфера включала объединения «Воля» [41], «1 мая» [26], «Инвалид-труд» [27], «Коминтерн» [2; 47], «Новость» [6], «Юлдуз» [37], «Красный инвалид» [39] и др.

-

2. Хлебопекарная отрасль была представлена артелями «Красный глухонемой» [24], «Хлебпроизводственник» [19], «Нарпит» [8], «Работник» [1], «Хлебопек» [35] и др.

-

3. Булочно-кондитерское производство развивалось благодаря артелям «Хозяйственник» [36], «Труженник» [34] и др.

-

4. Ремесленные мастерские при Астраханском губернском производственно-кооперативном объединении инвалидов войны и труда (далее – ГИКО) [50] охватывали сапожное, столярное, слесарное, шапочно-фуражное и другие направления. В данной отрасли также трудились члены артелей «Проводник» [30], «Согласие» [7], «Восток» [53].

-

5. Специализированные направления: заготовка фуража – «Богатырь» [23]; транспортные услуги – «Экспорт» [40]; эксплуатация бань – «Интернациональная» [48].

Деятельность представленных инвалидных артелей не только охватывала доминирующую рыбную отрасль, но и способствовала диверсификации хозяйства, обеспечивая занятость, удовлетворение базовых потребностей населения и развитие инфраструктуры. Это позволяет утверждать, что кооперативы инвалидов стали важным элементом социально-экономической системы региона.

Из всего массива документов, хранящихся в ГААО, были отобраны: книги со счетами членов артелей, ведомости на выдачу заработной платы, а также бухгалтерские отчетные документы. При внешней оценке источников оказалось, что все документы инвалидных артелей после ликвидации сдавались в Астраханское губернское архивное бюро, где в дальнейшем использовались только работниками архива для проверки наличия, уточнения заголовков и т. д. Большая часть этих материалов не была вовлечена в научный оборот историками, сохраняя статус неопубликованных источников.

В результате внутренней критики источников установлено:

-

1. Книги счетов оформлены преимущественно в едином стиле, характерном для финансовых документов того периода. Наличие пометок о выплатах и расчетах свидетельствует, что документы создавались непосредственно в ходе деятельности артелей, а не реконструировались постфактум.

-

2. Ведомости на выдачу заработной платы содержат подписи членов артелей (для анализа использовались только строки с подписями), а также визы должностных лиц

-

3. Сводные таблицы заработной платы аналогично заверены подписями ответственных лиц, обеспечивающими достоверность данных.

-

4. Для повышения точности расчетов проведена фильтрация списков членов артелей, так как часть документов включала сведения о вольнонаемных работниках и сторонних лицах.

и печати организаций, что подтверждает их подлинность.

Таким образом, установлено, что все использованные документы являются подлинными и репрезентативными для исследования. Условия их сбора и хранения в ГААО соответствуют требованиям архивного дела, что позволяет считать полученные данные достоверными.

В результате изучения архивных источников была обнаружена 2 491 карточка с указанием заработка членов артели. Полученные данные нами систематизированы в программе Microsoft Excel. Их структура включает следующие категории: именной указатель, сведения о заработке, месяц и год выплаты. В расчетах учитывался не только основной оклад, но и дополнительные выплаты: компенсации за переработки, отпускные, вознаграждения за выполнение вспомогательных работ, премии за ревизию, доля прибыли, выходные пособия и другие виды доходов, которые члены инвалидных артелей получали на руки и они были зафиксированы в документах.

Несмотря на возможность формирования выборки было принято решение использовать полный массив данных. Это связано с проблемой «естественных выборок» в исторических исследованиях: часть информации со временем теряется из-за различных факторов, что ведет к искажению результатов. Полное применение доступных данных позволяет минимизировать эту погрешность.

Первым условием для использования «естественной выборки» является получение достаточно большого объема данных, что в нашем случае выполнено. Второе условие – равномерность охвата частичными данными генеральной совокупности. Оно проверяется как с точки зрения географической принадлежности полученных данных, так и временного периода [51, с. 73]. Проанализировав генераль- ную совокупность, можно заключить следующее: данные содержат информацию о многих территориальных единицах Астраханской губернии (показатели охватывают как артели города Астрахани, так и артели сельских поселений губернии). Было установлено, что единицы совокупности соответствуют всему временному промежутку, выбранному для исследования, а именно 1923 г. – 71 шт., 1924 г. – 604 шт., 1925 г. – 487 шт., 1926 г. – 216 шт., 1927 г. – 133 шт., 1928 г. – 980 штук.

Для проверки случайности выборки использовался метод критерия знаков. Его суть заключается в сравнении значения признака текущей единицы совокупности с предыдущей. Положительная разница фиксируется знаком «+», отрицательная – «–» [55, с. 72]. Полученные автором результаты демонстрируют близкие значения: 908 «+» и 824 «–». Незначительный разрыв между ними подтверждает случайный характер выборки, что позволяет считать ее репрезентативной.

После подтверждения достоверности данных с использованием стандартных функций Microsoft Excel был определен средний заработок членов инвалидных артелей Астраханской губернии в период с 1923 по 1928 год. Рассчитанное значение составило 53 руб. 74 коп. в месяц. В целях повышения точности результата был проведен расчет среднего квадратического отклонения [55, с. 52] от теоретически возможного «идеального» заработка, который был бы получен при наличии полных данных по всем инвалидным кооперативам губернии (1):

S ( x - x )2

N

где x – значение в наборе данных (в данном случае величина заработка за определенный месяц); x – среднее значение всей выборки (53 р. 74 к.); N – общее количество значений в совокупности (2 491 шт.).

После проведенных вычислений значение среднего квадратического отклонения в данном исследовании составило 44 руб. 29 копеек. Разница между средним заработком (53 руб. 74 коп.) и стандартным отклонением достигает почти 10 руб., что указывает на существенный разброс данных. Для уточнения результатов и оценки относительной изменчи-

ЮГ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ вости заработков необходимо рассчитать коэффициент вариации (2) [55, с. 53]:

CV =я* 100%. (2)

x

В данном исследовании показатель коэффициента вариации составил 82,4 %, что свидетельствует о существенной вариации признаков внутри совокупности (значение выше порогового уровня в 35 %, принятого для оценки однородности совокупности).

В связи с этим для повышения достоверности результатов были проведены дополнительные расчеты: средняя [43, с. 11] (3) и предельная ошибки выборки [43, с. 12] (4), а также доверительный интервал. Средняя ошибка выборки составила 89 копеек.

Предельная ошибка ( А ) выборки показывает диапазон возможных значений характеристик генеральной совокупности. Она рассчитывается с помощью коэффициента кратности средней ошибки выборки ( t ). В свою очередь, этот показатель зависит от вероятнос-

ВЕКА ти P, с которой гарантируется величина предельной ошибки выборки. В исторических исследованиях обычно используется показатель P = 0,95 и t = 1,96 (с вероятностью в 95 % предельная ошибка будет в 1,96 раз больше средней) [55, с. 64–65]. Путем вычислений получаем А = 1,96 * 0,89 = 1 руб. 74 копеек.

А = t * р (4)

Следующим этапом стало выявление доверительного интервала, который показывает статистические характеристики генеральной совокупности в пределах заданной вероятности [43, с. 12] (5–6):

52 < 53,74 < 55,48. (6)

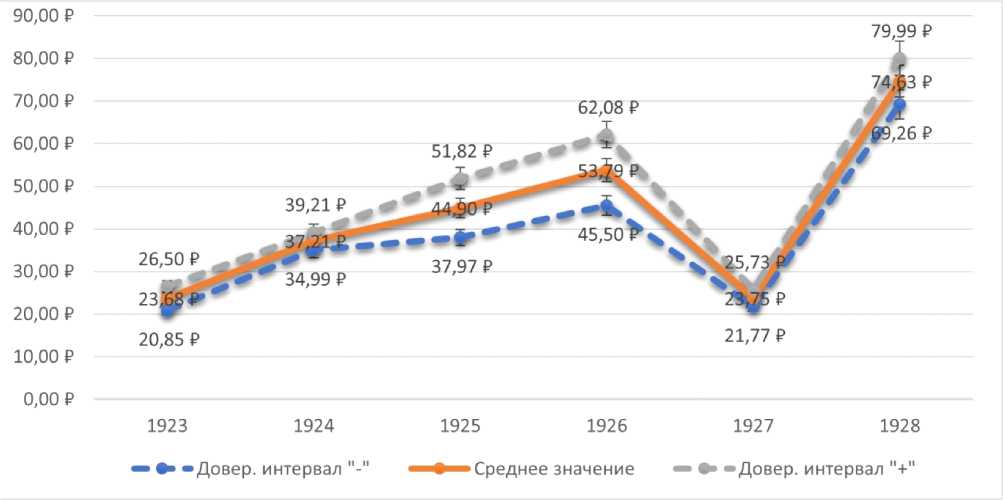

Произведем вышеуказанные вычисления по каждому году отдельно для анализа динамики колебаний уровня заработка членов инвалидных артелей. По диаграмме видно, что уровень среднего заработка членов инвалидных артелей Астраханской губернии ежегодно увеличивался вплоть до 1927 г., когда фиксируется резкий спад, вернувший показатель

Сводная диаграмма значений заработка членов инвалидных артелей

Summary diagram of the values of earnings of the members of disabled people’s artels

Примечание. Составлено автором на основе ранее полученных данных заработка членов инвалидных артелей Астраханской губернии.

практически к уровню 1923 года. Такая ситуация, вероятно, связана с ликвидацией ГИКО в январе 1927 г. и созданием Бюро Кооперации инвалидов при Губернском союзе (далее – ОБКИ) [51, с. 153].

Реорганизация повлекла проверки и ликвидацию действующих артелей, а новые кооперативы формировались после строгого отбора членов, что, по-видимому, снизило уровень заработка. Однако в 1928 г. ситуация изменилась: заработок вырос до 69 руб. 29 коп. – 79 руб. 99 копеек. ОБКИ перешла к стратегии укрупнения артелей и концентрации на «однородных» направлениях, что подразумевало ограниченное число кооперативов с максимальным числом участников [13, л. 53]. Расчеты подтверждают эффективность данной стратегии.

В соответствии с официальными статистическими данными в регионе норма средней заработной платы для одного работника была установлена в 1924/25 г. в размере – 50 руб. 60 коп., в 1925/26 г. – 55 руб., в 1926/27 г. – 61 руб. 40 коп., в 1927/28 г. – 66 руб. [16, с. 137]. Таким образом, к 1925 г. заработок в артелях приблизился к среднерегиональной норме, а к 1928 г. значительно ее превысил.

Необходимо заметить, что, становясь членом инвалидного кооператива, человек автоматически лишался пенсионного довольствия от государства, что, естественно, могло способствовать ухудшению его материального положения. Стоит добавить, что пенсия полагалась лишь представителям первых трех групп инвалидности. В 1924 г. пособие инвалидам третьей группы составляло – 4 руб. 50 коп. [46, л. 4], в 1925 г. – 7 руб. 65 коп. [10, с. 4], в 1927 г. – 11 руб. 32 коп. [54, л. 15]. Сравнивая размер пособий с заработком членов инвалидных артелей, можно прийти к выводу, что его размер был выше пенсионного довольствия от 2 до 8 раз. Это объясняет рост числа артелей с 1923 г.: экономическая выгода для инвалидов была очевидной.

Результаты. Подводя итог, можно заключить, что в годы НЭПа заработная плата являлась одной из ключевых характеристик, отражающих социальное положение индивидуума в обществе, и инвалиды, вступавшие в кооперативные объединения, не являются исключением. Рассмотрение данного показателя в историческом контексте позволило глуб- же понять, насколько денежное вознаграждение для членов артелей было важным мотивом для вступления в такие объединения и активной работы в ней.

Проведя необходимые вычисления, с вероятностью в 95 % можно утверждать, что общий средний заработок членов инвалидных артелей на территории Астраханского региона в период с 1923 по 1928 г. мог изменяться в пределах от 52 руб. до 55 руб. 48 копеек. Его увеличение по годам фиксируется равномерно до 1927 г., в 1927 г. произошел резкий спад, который совпал с реорганизацией структуры и деятельности артелей. Тем не менее стоит отметить, что уровень заработка стал соответствовать определенной государством норме уже к 1925 году. Его размер был выше получаемых субсидий (пенсии) в несколько раз, что скорее всего являлось одной из причин вступления в инвалидные кооперативы.