Диффузная биогеннная нагрузка на чудско-псковское озеро с российской водосборной территории в современных условиях

Автор: Кондратьев Сергей Алексеевич, Мельник Марина Михайловна, Шмакова Марина Валентиновна, Уличев Владимир Иванович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 3 (32), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ условий формирования природной и антропогенной составляющих диффузной биогенной нагрузки на Чудско-Псковское озеро на современном этапе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что не только тип подстилающей поверхности является определяющим фактором выноса биогенных веществ с рассматриваемых водосборов. На настоящий момент отсутствует информация обо всех источниках биогенного загрязнения водотоков бассейна Чудско-Псковского озера. С использованием методов математического моделирования дана количественная оценка нагрузки от известных источников с учетом параметров распределения годовых значений. Основной рекомендацией по снижению диффузной биогенной нагрузки на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора является оптимизация сельскохозяйственной деятельности, обеспечивающая максимальное использование органических удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур с последующим выведением содержащихся в них биогенных веществ из биогенного баланса водосбора.

Биогенные вещества, водосбор, диффузная нагрузка, озеро, сток, детерминировано-стохастическая модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14031783

IDR: 14031783 | УДК: 556.55

Текст научной статьи Диффузная биогеннная нагрузка на чудско-псковское озеро с российской водосборной территории в современных условиях

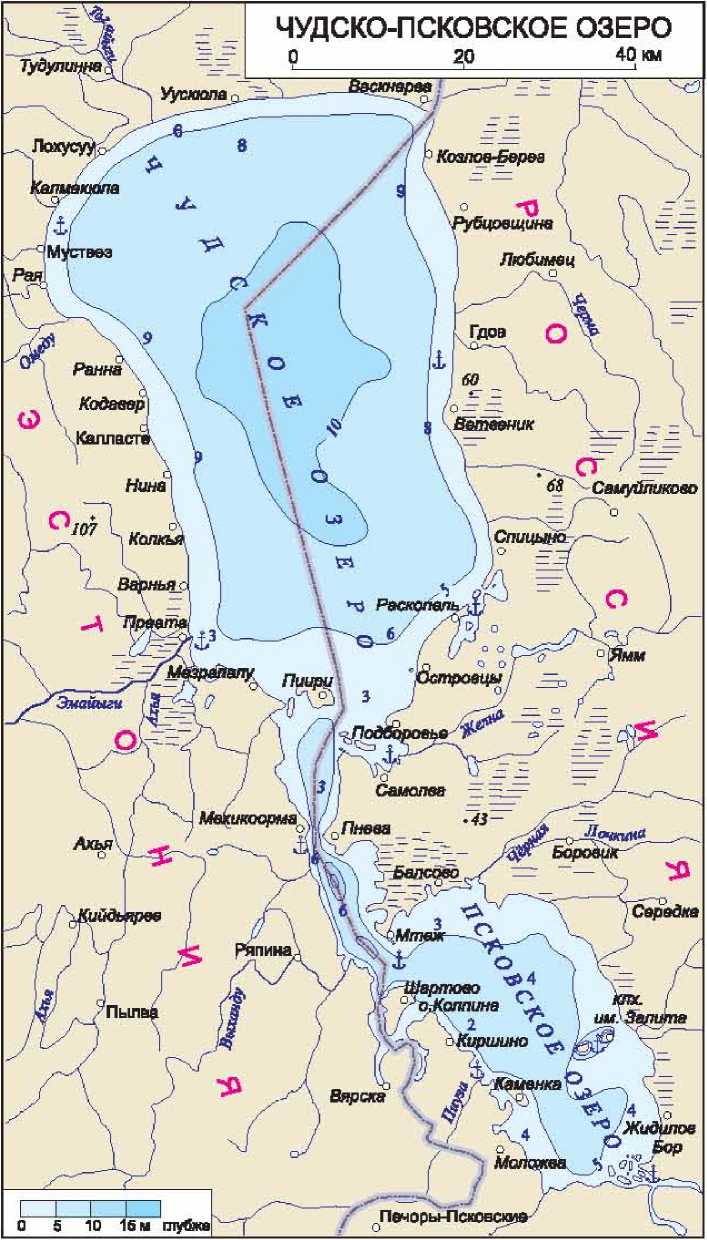

Чудско-Псковское озеро (Peipsi-Pihk-va – эст.) – четве р тый по величине п р есноводный водоемом Европы и крупнейший Европейский трансграничный водоемом, расположенный на границе между Россией и Эстонией. Общая площадь озера составляет 3555 км2, из них 1985 км2 относится к России и 1570 км2 – к Эстонии. Водоем делится на три основные части: Чудское озеро с площадью акватории 2611 км2, Псковское озеро – 708 км2 и соединяющее их Теплое озеро – 236 км2. Общий объем водной массы Чудско-Псковского озера составляет 25.07 км3, из них объем водной массы Чудского озера – 21,79 км3, Псковского озера – 0,60 км3, Теплого озера – 2,68 км3. Средняя глубинаЧудского озера – 8,3 м, Псковского озера – 3.8 м, Теплого озера – 2,5 м [1; 5]. Схема водоема приведена на рис. 1.

Общая водосборная площадь составляет ~44000 км2, из которой 26% находится в Эстонии, 67% – в России и 7% – в Латвии. Наиболее крупные притоки – р. Великая с площадью водосбора 25200 км2 или 58% общей площади водосбора и р. Эмайыги – 9740 км2 или 22% общей площади. Значимыми притоками озера на российской части водосбора также являются реки Желча, Пиуза и Гдовка с площадями водосбора 1200, 800 и 150 км2 соответственно.

Ранее изучение формирования биогенной нагрузки на Чудско-Псковское озеро, которая определяет его эвтрофирование, проводилось в рамках проекта TACIS «План управления водными ресурсами бассейна реки Нарва и Чудского озера» [4] и гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 08-05-13533-офи_ц «Разработка комплекса моделей для оценки изменений качества воды крупного пресноводного водоема под влиянием гидрометеорологических факторов и хозяйственной деятельности на водосборе (на примере Чудско-Псковского озера)» [1]. В соответствии с результатами указанных исследований биогенная нагрузка на Чудско-Псковское озеро в начале прошлого десятилетия оценивалась в 654 т ^ год-1 и 7672 т ^ год-1. При этом наиболее значимый вклад в фосфорную нагрузку, определяющую скорость антропогенного эвтрофирования водоема, вносят продукты животноводства, составляющие 54% от значения нагрузки на водосбор. При этом природная (фоновая) компонента нагрузки составляет 36% – для фосфора и 45% – для азота от значений суммарной нагрузки на озеро [3].

Целью настоящей работы является анализ условий формирования природной и антропогенной составляющих диффузной биогенной нагрузки на Чудско-Псковское озеро на современном этапе, ее количественная оценка (с учетом параметров распределения годовых значений) и выявление основных направлений снижения.

* Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке НЛБВУ (федеральный контракт № 23/12200 от 17.12.2012) и РФФИ (грант № 12-05-00702-а).

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2014

Рис.1. Схема Чудско-Псковского озера.

Таблица 1 характеристика рек на водосборной территории Чудско-Псковского озера, обследованных в 2013 г.

|

№ п/п |

название реки |

Площадь бассейна, кв. км |

Среднегодовой расход воды, м3/сек |

Район впадения реки |

||

|

название водного объекта |

Берег (правый или левый) |

Расстояние от устья, км |

||||

|

1 |

Черма |

32,8 |

оз. Чудское |

Устьевая часть |

||

|

2 |

Гдовка |

150 |

1,7 |

оз. Чудское |

Устьевая часть |

|

|

3 |

Желча |

1200 |

11,4 |

оз. Чудское |

Устьевая часть |

|

|

4 |

Черная |

530 |

оз. Псковское |

Устьевая часть |

||

|

5 |

Лочкина |

р. Черная |

ЛБ |

6 |

||

|

6 |

Толба |

199 |

оз. Псковское |

Устьевая часть |

||

|

7 |

Обдех |

оз. Псковское |

Устьевая часть |

|||

|

8 |

Пимжа |

800 |

5,9 |

оз. Псковское |

Устьевая часть |

|

|

9 |

Пскова |

1000 |

9,8 |

р.Великая |

ПБ |

17 |

|

10 |

Череха |

3230 |

25,5 |

р.Великая |

ПБ |

24 |

|

11 |

Кебь |

694 |

5,6 |

р. Череха |

ПБ |

8 |

|

12 |

Кудеб |

760 |

7,7 |

р.Великая |

ЛБ |

58 |

|

13 |

Вяда |

1160 |

р.Великая |

ЛБ |

82 |

|

|

14 |

Кухва |

828 |

р.Великая |

ЛБ |

85 |

|

|

15 |

Утроя |

3000 |

17,9 |

р.Великая |

ЛБ |

87 |

|

16 |

Щепец |

р.Великая |

ПБ |

90 |

||

|

17 |

Синяя |

2040 |

4,7 |

р.Великая |

ЛБ |

129 |

|

18 |

Исса |

1580 |

6,2 |

р.Великая |

ЛБ |

178 |

|

19 |

Алоль |

860 |

8,5 |

р.Великая |

ПБ |

323 |

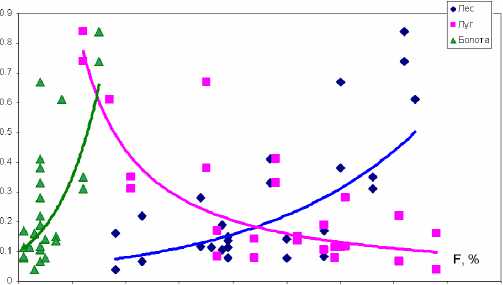

В 2013 г. для оценки диффузной биогенной нагрузки с Российской части водосбора на Чудско-Псковское озеро выполнено обследование 19 рек, характеристики которых приведены в табл. 1. Выполнены измерения расходов воды и содержания в ней азота (N: NH4+, NO2-, NO3-, N общ.), фосфора (Р: Р , Р ) и железа (Fe ). Сделана попыт-мин. общ. общ ка проанализировать взаимосвязь между измеренными значениями концентраций примеси и структурой подстилающей поверхности водосборов. На рис. 2 представлены зависимости содержания Feобщ от процента площади водосбора, занятого болотами, лесами и сельскохозяйственными территориями. Полученные результаты достаточно наглядно иллюстрируют увеличение концентрации Feобщ с увеличением доли площадей болот на водосборе, что имеет ясное логическое объяснение. Обилие гумуса и дефицит кислорода способствуют выносу железа. Отсутствие гумуса и наличие кислорода на полевых участках водосбора приводят к уменьшению выноса железа с увеличением доли полевых площадей на водосборе. Промежуточное положение занимает кривая, аппроксимирующая вынос железа в зависимости от лесных площадей. Из приведенных материалов можно сделать вывод о том, что именно соотношение различных типов подстилающей поверхности определяет вынос Feобщ с рассмотренных водосборов.

Принципиально иная картина наблюдается при анализе факторов, формиру-

Fe общ мг/л

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Рис. 2. Взаимосвязь между измеренными значениями концентраций ^eобщ и структурой подстилающей поверхности водосборов.

Среда обитания

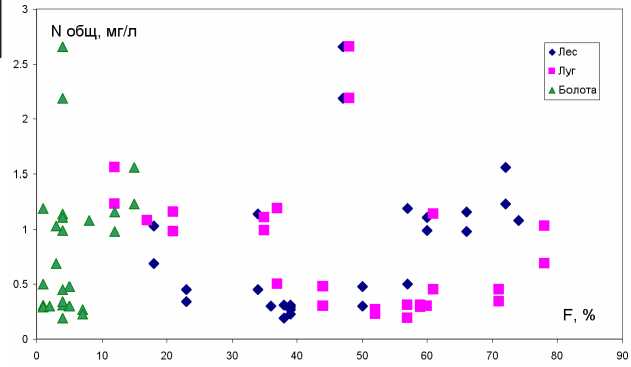

Рис. 3. Взаимосвязь между измеренными значениями концентраций ^общ и структурой подстилающей поверхности водосборов.

ствует информация обо всех источниках загрязнения водотоков Российской части бассейна Чудско-Псковского озера. Не только тип подстилающей поверхности определяет содержание азота и фосфора в стоке рек, а последующий мониторинг диффузной нагрузки необходимо сопровождать более детальной идентификацией источников нагрузки.

При решении задачи количественной оценки биогенной нагрузки с использованием методов математического моделирования корректно говорить только о нагрузке, сформированной известными источниками

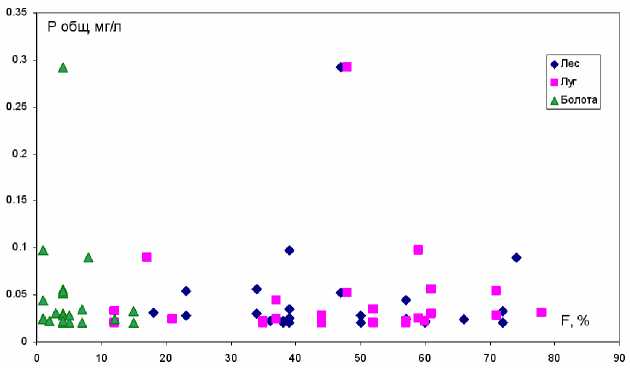

Рис. 4. Взаимосвязь между измеренными значениями концентраций ^общ и структурой подстилающей поверхности водосборов.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2014

ющих вынос азота и фосфора (рис. 3 и 4). Из представленных графиков следует, что в рассматриваемом случае вовсе не тип подстилающей поверхности является определяющим фактором выноса биогенных веществ.

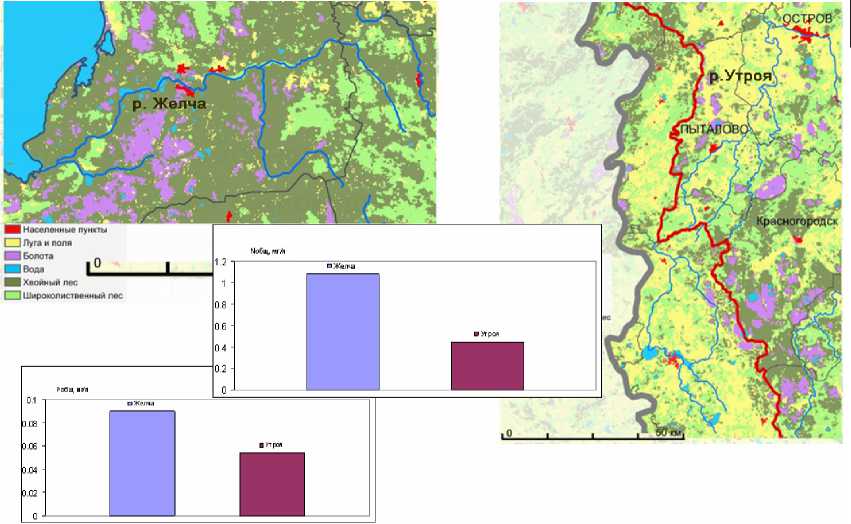

Подтверждением сказанного выше являются и данные, приведенные на рис. 5. Здесь представлено сравнение выноса азота и фосфора с водосборов рек Желча и Утроя. Принципиальное различие между ними состоит в том, что водосбор Желчи более чем на 70% покрыт лесом, а водосбор Утрои – более чем на 70% полем. Существующие представления об эмиссии биогенных веществ для лесных и полевых участков говорят о том, что концентрации азота и фосфора в стоке Утрои должны существенно превышать значения концентраций в Желче. Однако результаты измерений 2013 г. показывают обратное.

На основании изложенного можно заключить, что на настоящий момент отсут- загрязнения. В качестве инструмента для такой оценки использовалась детерминировано-сто-хастическая модель (ДСМ) стока и биогенной нагрузки, разработанная в Институте озероведения РАН [2].

ДС моделирование стока и биогенной нагрузки на водные объекты основано на использовании гидрологической модели, модели биогенной нагрузки и стохастической модели погоды (СМП), которая обеспечивает метеорологическими рядами гидрологическую модель (рис. 6).

В рамках ДС моделирования стока и биогенной нагрузки решаются следующие задачи:

-

1. Оценка параметров СМП для наблюденных рядов метеорологических элементов (среднесуточная температура воздуха, суточные слои осадков).

-

2. Имитационное моделирование рядов метеорологических элементов продолжительной длины.

-

3. Пересчет суточных значений метеорологических элементов в среднемесячные значения.

-

4. Моделирование месячных (годовых) слоев стока по гидрологической модели.

-

5. Моделирование годовых значений биогенной нагрузки (фосфор, азот) по модели биогенной нагрузки.

-

6. Оценка параметров распределения годовых значений биогенной нагрузки – среднего и среднего квадратичного отклонения.

Итогом ДС моделирования в данном случае является набор кривых распределения годовых значений стока и биогенной нагрузки.

Рис. 6. Схема ДС моделирования стока и биогенной нагрузки.

Рис. 5. Сравнение концентраций общего азота и общего фосфора в стоке водосборов рек Желча и Утроя.

При выполнении расчетов следует обратить особое внимание на информацию о биогенном балансе сельскохозяйственных водосборов Псковской области, приведенном в табл. 2. Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие интересные выводы:

-

1. Начиная с 90-х годов прошл о го век а вынос биогенных веществ с выращенным урожаем существенно превосходит пополнение запасов питательных веществ в действующем слое почвы за счет внесения удобрений.

-

2. Сказанное приводит как к снижению урожайности, так и к уменьшению выноса с сельхозугодий за счет снижения содержания биогенных веществ в почвенных водах. В пределе – это фоновый вынос для данного типа почв. Однако процесс происходит не быстро, значительный запас биогенных веществ в почвах сельхозугодий позволит сохраняться современному уровню биогенной эмиссии еще достаточно долго.

-

3. В качестве органических удобрений на поля вносится не более 20% биогенных веществ, входящих в состав образующегося на фермах органического вещества, соответствующего численности домашних животных. Куда девается оставшаяся часть потенциальных органических удобрений – неизвестно. Часть из них наверняка принимает участие в формировании биогенной нагрузки. Однако официальной, точной и достоверной информации об этом нет, поэтому и соответствующих расчетов не может быть проведено.

Таким образом, при выполнении расчетов диффузной биогенной нагрузки на озеро можно не учитывать влияние внесения удобрений как минеральных, так и органических, поскольку оно компенсируется высоким уровнем выноса с урожаем.

В проведенном моделировании принимают участие такие источники биогенной

Среда обитания

Таблица 2

Элементы биогенного баланса сельскохозяйственных водосборов Псковской области

|

1990 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

|

Внесено NPK, тыс. т д.в.: |

50.5 |

8.2 |

3.9 |

3.6 |

3.8 |

4.2 |

4.2 |

4.0 |

|

– с минеральными удобрениями |

14.3 |

1.7 |

0.6 |

0.6 |

0.8 |

1.0 |

1.2 |

1.0 |

|

– с органическими удобрениями |

36.2 |

6.5 |

3.3 |

3.0 |

3.0 |

3.2 |

3.0 |

3.0 |

|

Вынос NPK с урожаем с/х культур, тыс. т д.в. |

44.5 |

15.1 |

13.8 |

11.0 |

14.0 |

12.5 |

15.1 |

12.5 |

нагрузки, как атмосферные выпадения, природная эмиссия из почв, эмиссия биогенных веществ с различных типом подстилающей поверхности. Результаты расчетов стока и выноса биогенных веществ с водосбора представлены в табл. 3. Здесь приведены параметры распределения рассчитанных годовых слоев стока с водосбора, средние значения нагрузки общим фосфором и общим азотом (400 т Р/год, 8549 т N/год) и ее природной составляющей (269 т Р/год, 3573 т N/год) на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора, их средние квадратичные отклонения, а также значения, рассчитанные для многоводных (обеспеченностью 1 и 5%) и маловодных (обеспеченностью 95 и 99%) лет. Нетрудно видеть, что изменчивость стока в зависимости от метеорологических параметров более существенна по сравнению с изменчивостью биогенной нагрузки. Сказанное объясняется тем, что не все источники нагрузки напрямую зависят от водности года.

Следует помнить, что расчеты, результаты которых представлены в табл. 3, выполнены для известных источников нагрузки без учета влияния минеральных и органических удобрений, которые с избытком компенсируются выносом биогенных веществ с выращенным урожаем. К этим значениям (400 т Р/год, 8549 т N/год) должна приближаться реальная нагрузка при минимизации объемов неизвестных на настоящий момент поступлений азота и фосфора.

Не оцениваемые прежде значения биогенной нагрузки разной обеспеченности ориентированы, прежде всего, на решение задач, связанных с планированием мероприятий по снижению поступления биогенных веществ в Чудско-Псковского озера из различных источников, расположенных на территориях, неконтролируемых системой государственного мониторинга. Наличие информации не только о средних значения нагрузки, но и о нагрузке различной обеспеченности, позволяет существенно расширить область применения математических методов при регламентировании хозяйственной деятельности на водосборе, приводящей к интенсивному поступлению биогенных веществ в водные объекты и вызывающей их антропогенное эвтрофирование.

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что не только тип подстилающей поверхности является определяющим фактором выноса биогенных веществ с рассматриваемых водосборов. На настоящий момент отсутствует информация о всех источниках биогенного загрязнения водотоков бассейна Чудско-Псковского озера.

О наличии неизвестных на настоящий момент факторов, воздействующих

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2014

Таблица 3

Параметры распределения рассчитанных годовых слоев стока Q, диффузной биогенной нагрузки L^dif и LNdif на водосбор Чудско-Псковского озера с российской части водосбора, приро д ные составляющей фосфорной и азотной нагрузки L^nat и LNnat: среднее – X среднее квадратичное отклонение – σ, значения обеспеченностью 1, 5, 25, 75, 95 и 99%

|

X |

σ |

X 1% |

X 5% |

X 25% |

X75% |

X 95% |

X 99% |

|

|

Q, м 3 /с |

242,41 |

57,02 |

375 |

336 |

281 |

204 |

148 |

110 |

|

LPdif, т/год |

400 |

81,52 |

590 |

535 |

455 |

345 |

265 |

210 |

|

LРnat, т/год |

269 |

50,67 |

387 |

353 |

303 |

235 |

185 |

151 |

|

LNdif, т/год |

8549 |

2013 |

13239 |

11870 |

9898 |

7200 |

5228 |

3859 |

|

LNnat, т/год |

3573 |

841 |

5533 |

4961 |

4136 |

3010 |

2185 |

1613 |

* при получении дополнительных результатов натурных измерений параметры расчетов могут быть уточнены.

на вынос биогенных веществ с водосбора Чудско-Псковского, говорит тот факт, что образование азота и фосфора на животноводческих предприятиях и птицефабриках намного превосходит нагрузку на водосбор за счет внесения органических удобрений. Можно предположить, что именно эта разница между произведенными и внесенными на поля органическими удобрениями формирует значительную часть биогенной нагрузки. И именно этот фактор формирования нагрузки следует рассматривать в будущих работах наиболее подробно.

Принимая во внимание нормативы HELCOM [6] по внесению фосфора и азота на поля с органическими удобрениями (25 кг Р га-1год-1 и 170 кг N га-1год-1) можно оценить верхний предел внесения биогенных веществ на площадь сельхоз угодий водосбора в 23296 т Р год-1 и 158 418 т N год-1. Приведенные цифры более чем на порядок превосходят значения Робщ и Nобщ, которые образуются за год на фермах и птицефабриках, расположенных на водосборе Чудско-Псковского озера (1760 т Р год-1 и 7240 т N год-1). Из сказанного можно заключить, что сельское хозяйство Псковской области имеет большие возможности по использованию удобрений без нарушения рекомендаций HELCOM. В этом случае все образовавшееся на водосборе органическое вещество может быть использовано в сельском хозяйстве Псковской области при соблюдении соответствующих технологий внесения удобрений.

Также следует, что основной рекомендацией по снижению диффузной биоген- ной нагрузки на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора является оптимизация сельскохозяйственной деятельности, обеспечивающая максимальное использование органических удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур с последующим выведением содержащихся в них биогенных веществ из биогенного баланса водосбора. В этом случае биогенная нагрузка на Чудско-Псковское озеро с Российской части водосбора не будет превышать расчетных значений в среднем составляющих 400 т Р год-1 и 8549 т N год-1.

Кроме того, на каждом конкретном водосборе, характеризующимся высоким уровнем выноса биогенных веществ, следует принимать локальные инженерные меры по снижению нагрузки на озеро в соответствии с конкретными особенностями объекта. К их числу относятся:

– создание водоохранных зон и прибрежных полос;

– возобновление лесных массивов на водосборном бассейне;

– торфование и землевание почв водосбора;

– вселение высшей водной растительности, ее последующее выкашивание и удаление;

– устройство прудов в гидрографической сети и копаний на пойменных зем- лях;

– обвалование водое м ов и о тдельных участков гидрографической сети;

– отвод с т очных вод от вод о ема;

– известкование почв, лесных массивов, гидрографической сети.

Список литературы Диффузная биогеннная нагрузка на чудско-псковское озеро с российской водосборной территории в современных условиях

- Кондратьев С.А., Голосов С.Д, Зверев И.С., Рябченко В.А., Дворников А.Ю. Моделирование абиотических процессов в системе водосбор-водоем (на примере Чудско-Псковского озера). -СПб.: Нестор-История, 2010. -116 с.

- Кондратьев С.А. Шмакова М.В. Уличев В.И. Детерминировано-стохастическое моделирование стока и биогенной нагрузки на водные объекты (на примере Финского залива). -СПб.: Нестор-История, 2013. -36 с.

- Кондратьев С.А., Мельник М.М., Шмакова М.В., Маркова Е.Г., Ульянова Т.Ю. Метод расчета внешней нагрузки на Чудско-Псковское озеро с Российской территории водосбора//Общество. Среда. Развитие. -2010, № 1. -С. 183-197.

- План управления водными ресурсами бассейна реки Нарва и Чудского озера. Отчет по проекту TACIS. -Псков, Изд-во ПГПИ, 2006. -286 с.

- Nutrient loads to Lake Peipsi. Environmental monitoring of Lake Peipsi/Chudskoe 1998-1999. -Norwegian Centre for Soil and Environmental Research, Jordforsk Report N4/01, 1999. -66 p.

- HELCOM Baltic Sea Action Plan. -Helsinki: Helsinki Commission Publ., 2007. -103 p.