Динамика агроэкологических условий в склоново-западинном агроландшафте Красноярской лесостепи

Автор: Жуков З.С., Жукова И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Учет природных особенностей является неотъемлемой частью современного сельско-го хозяйства. Это особенно актуально для агроландшафтов, расположенных в условиях неоднородного рельефа. На пахотном масси-ве в землепользовании учхоза «Миндерлин-ское», расположенном в Красноярской лесо-степи на бугристо-склоново-западинном рель-ефе, заложена катена протяженностью 940 метров, в пределах которой выделены проб- ные площади в элювиальной, трансэлювиаль- ной, трансэлювиально-аккумулятивной и трансаккумулятивной позициях. В почвенных образцах, отобранных в течение вегетацион- ного сезона 2014-2015 гг. на каждой пробной площади с глубины 0-20 и 20-40 см, определе- ны аммонийный азот дисульфофеноловым методом, аммиачный азот колориметриче- ским методом Несслера, подвижный фосфор колориметрическим методом по Чирикову и обменный калий на пламенном фотометре по Чирикову, дана оценка температурному режи- му почв и запасам продуктивной влаги, прове- ден учет фитомассы и стерневых остатков с использованием шаблона 20•20 см в пяти- кратной повторности. Установлена четкая смена агроэкологических условий в пределах неоднородного по рельефу поля. Закономер-ность изменения гидротермических, водно-солевых, почвенных параметров определяет увеличение запасов продуктивной влаги, по-вышение питательных элементов от элюви-альной к трансаккумулятивной части агро-ландшафта. В динамике нитратного азота наблюдается его уменьшение к концу вегета-ционного сезона на всех позициях катены. Со-держание аммонийного азота возрастает осенью по сравнению с весенним сроком опре-деления. Количественные изменения подвиж-ного фосфора и обменного калия в течение вегетационного сезона проявляются незна-чительно. Установлена взаимосвязь между продуктивностью агроценоза и плодородием почв.

Агроландшафт, катена, гумус, элементы питания

Короткий адрес: https://sciup.org/14084521

IDR: 14084521 | УДК: 631.452

Текст научной статьи Динамика агроэкологических условий в склоново-западинном агроландшафте Красноярской лесостепи

Введение. Учет природных особенностей, к которым относятся климат, рельеф, почвообразующие породы, является неотъемлемой частью современного сельского хозяйства. В настоящее время возрастает необходимость учета биологических требований сельскохозяйственных культур, которые должны быть отражены в агроэкологических районированиях [1]. Выявление специфики природных условий позволяет обосновать мероприятия по рациональному использованию земель в хозяйствах, предупреждению развития процессов деградации почв и повышению их плодородия. Кроме того, создается возможность планирования производства в целом на перспективу. Определяются затратные механизмы на восстановление деградированных почв и намечаются мероприятия по дальнейшему их рациональному использованию.

Красноярская лесостепь представляет собой широкоувалистую аккумулятивную, местами денудационно-аккумулятивную равнину, ограниченную на юго-западе Кемчугским нагорьем, на юге – Восточным Саяном, на востоке – Енисейским кряжем [2]. Наибольшие отметки (>400 м) преобладают в южной и западной частях лесостепи, где рельеф представлен холмами и увалами с покатыми южными и пологими северными склонами, а равнина переходит в денудационную. В северной части территории высотные отметки понижаются до 260–220 м [3]. Для Красноярской лесостепи характерны разнообразные условия почвообразования: концентрическая зональность растительного и почвенного покрова, равнинно-бугристо-западинный рельеф, континентальность климата, дефицит тепла, сезонная мерзлота, многообразие генетически разных почвообразующих пород, что является причиной резкой территориальной неоднородности почвенного покрова [4]. Среди материнских пород в Красноярской лесостепи преобладают желто-бурые облессованные карбонатные тяжелые суглинки и глины.

Цель работы . Оценка агроэкологических условий агроландшафта, расположенного в условиях неоднородного рельефа Красноярской лесостепи, на основе экспериментальных данных.

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в агроландшафте учхоза «Миндерлинское», расположенном в Красноярской лесостепи. В пределах поля заложена катена протяженностью 940 метров, на которой выделены пробные площади в элювиальной (1 п.п.), трансэлювиальной (2 п.п.), трансэлюви-ально-аккумулятивной (3 п.п.) и трансаккумулятивной (4 п.п.) позициях. На каждой пробной площади заложены почвенные разрезы, в которых выделены генетические горизонты и описаны морфологические признаки. По профилю разрезов определены запасы углерода гумуса методом Тюрина в модификации Никитина. На каждой позиции в течение вегетационных сезонов (май–сентябрь) 2014–2015 гг. отбирали почвенные образцы с глубины 0–20 и 20–40 см в пятикратной повторности, определяли влажность и температуру почвы в тех же глубинах, а также анализировали на содержание N-NO3 дисульфофеноловым методом, N-NH4 колориметрическим методом Несслера, подвижный фосфор колориметрическим методом по Чирикову и обменный калий на пламенном фотометре по Чирикову.

В конце вегетационного сезона проведен учет урожайности фитомассы и стерневых остатков с использованием шаблона 20·20 см в пятикратной повторности.

Результаты и их обсуждение. Территория землепользования учхоза «Миндерлинское» площадью 4,5 тыс. га находится на широте 56,4ºс.ш. в центральной части Красноярской лесостепи, расположенной на стыке юго-восточной и восточной окраины Западно-Сибирской низменности и предгорной равнины Восточного Саяна. По геоморфологическому строению, степени и характеру эрозионного расчленения эта территория относится к Приенисейской холмистоувалистой среднерасчлененной денудационной равнине, по агроклиматическому районированию – к умеренному поясу и холодноумеренному подпоясу с резкими суточными и годовыми колебаниями температуры [13].

По данным [5], в структуре почвенного покрова землепользования учхоза «Миндерлин-ское» значительную долю (21 %) составляют ареалы мощных темно-серых оподзоленных почв в комплексе с лугово-черноземными опод-золенными. Эти почвы сформированы на делювиальных глинах и имеют тяжелосуглинистый и легкоглинистый гранулометрический состав. Темно-серые почвы распространяются на вершинах плоских увалов или на средних частях северных и восточных склонов. Луговочерноземные занимают шлейфы и понижения склонов. Серые оподзоленные почвы, доля которых составляет около 22 % от общей площа- ди хозяйства, приурочены к наиболее высоким абсолютным отметкам: вершинам высоких увалов, верхним частям склонов северной экспозиции. Здесь преобладают среднемощные серые почвы в комплексе с маломощными видами.

Черноземы выщелоченные среднегумусные мало- и среднемощные и тучные среднемощные, распространенные по южным и западным склонам невысоких увалов и холмов, занимают 23 % от общей площади. Данные почвы более всего подвержены дефляции. Почвообразующими породами для них служат лессовидные суглинки и глины, обусловливая тяжелосуглинистый гранулометрический состав верхних горизонтов этих почв. На крутых южных склонах формируются легкосуглинистые почвы с признаками эродированности. В основном выщелоченные черноземы сочетаются с обыкновенными среднегумусными и лугово-черноземными оподзоленными почвами. Оподзоленных черноземов мало, менее 1 % от площади хозяйства.

Площади, занятые обыкновенными черноземами среднегумусными средне- и маломощными, составляют около 11 % территории. Это повышенные участки водораздельной равнины с развитым бугристо-западинным микрорельефом.

Полугидроморфно-подчиненные элементарные почвенные структуры (ЭПС) составляют лугово-черноземные почвы: обычные, оподзо-ленные, карбонатные в однородных контурах и в сочетаниях. Их доля в общей площади хозяйства равняется 18 %. Это территории надпойменных террас, днища логов и западин. Здесь же небольшими массивами встречаются солончаковые почвы в комплексе с перегнойно-торфяно-болотными, доля которых вместе с почвами пойм составляет 4,3 %.

Неоднородность почвенного покрова учхоза «Миндерлинское» четко обнаруживается на катене (табл. 1). Суть катенного подхода удобна для анализа экологических закономерностей и сводится к выделению в любой местности одного или нескольких модельных геоморфологических профилей, проходящих от самого высокого места территории к самому низкому.

Таблица 1

Агроландшафт катены

|

Номер пробной площади |

Позиция агроландшафта |

Почва |

|

1 |

Элювиальная |

Чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый |

|

2 |

Трансэлювиальная |

Чернозем обыкновенный среднемощный эродированный тяжелосуглинистый |

|

3 |

Трансэлювиальноаккумулятивная |

Лугово-черноземная мощная тяжелосуглинистая |

|

4 |

Трансаккумулятивная |

Черноземно-луговая оподзоленная среднемощная тяжелосуглинистая |

Агроландшафт катены характеризуется постепенной сменой элювиальной позиции на выровненной части на трансаккумулятивную на большой блюдцеобразной западине в шлейфовой части катены. В структуре почвенного покрова этого агроландшафта наблюдается переход от автоморфных почв к полугидроморфным в соответствии с изменением мезорельефа. Те и другие имеют одинаковый тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Несмотря на одинаковую мощность гумусово-аккумулятивного горизонта, чернозем обыкновенный на трансэлювиальной (склоновой) позиции отличается от чернозема обыкновенного на элювиальной позиции признаками эродированности. В весенний период эта часть агроландшафта нарушена глубокими и протяженными промоинами. В непосредственной близости шлейфовой части склона выделяется микрозападина с лугово- черноземной мощной почвой, которая постепенно переходит в более пониженную часть катены с черноземно-луговой среднемощной почвой.

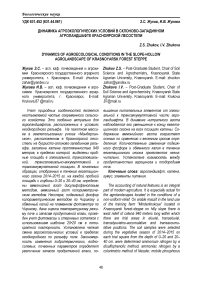

Неодинаковые свойства почв на катене определяют агрономическую неоднородность и различное агроэкологическое состояние поля на позициях катены, что должно учитываться при разработке агротехнологий. Характер различий почвообразования по катене определяется прежде всего изменением степени гидроморфизма почв, который зависит от сочетания двух гидрофакторов: а) уровня грунтовых вод и степени капиллярной влаги от их зеркала в профиль почвы; б) объема плоскостного и внутрипоч-венного бокового стока атмосферной влаги сверху вниз по профилю катены [6]. Дополняя друг друга, оба гидрофактора приводят к последовательному увеличению вниз по катене запаса влаги в почве (рис. 1).

Рис. 1. Запасы продуктивной влаги в слое 0–40 см (среднее за 2014–2015 гг.)

Увеличение запасов продуктивной влаги в мае на 3-й и 4-й п.п. связано с плоскостным и внутрипочвенным стоком атмосферных осадков и бурным таянием снега, благодаря чему западина 4-й п.п. наполняется водой. В период активного развития растений и засушливых условий в июле запасы влаги снижаются по сравнению с весенними и практически выравниваются по всем позициям катены. К концу вегетационного сезона, когда потребность растений во влаге минимальная, а количество осадков увеличивается, вновь наблюдается накопление влаги в почве (особенно в сентябре). В этот период за- пасы влаги варьируют от 87 до 127 мм, тем самым превосходя весенние запасы.

Среди морфологических признаков в заложенных разрезах на трансэлювиальноаккумулятивном и трансаккумулятивном агроландшафтах отмечается более выраженное оглеение в горизонте ВС и С, что обусловлено продолжительным промерзанием и медленным оттаиванием этой части профиля. В целом разница температур почвы на катене в течение вегетационного сезона в слое 0–20 и 20–40 см незначительна (табл. 2).

Таблица 2

|

Номер пробной площади |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

|

1 |

10,0 / 7,0 |

19,2 / 16,7 |

18,2 / 17,2 |

15,5 / 15,2 |

9,5 / 10,2 |

|

2 |

9,0 / 7,0 |

17,5 / 16,7 |

18,5 / 18,2 |

16,0 / 16,0 |

9,5 / 10,0 |

|

3 |

9,0 / 7,5 |

17,0 / 15,7 |

18,2 / 17,5 |

15,5 / 15,2 |

10,0 / 10,5 |

|

4 |

10,5 / 9,0 |

17,7 / 15,5 |

17,7 / 17,7 |

15,7 / 15,5 |

10,0 /10,2 |

Температура почвы (0–20 / 20–40 см), ºС

Наибольшая температура почвы отмечается в период максимального прогрева воздуха (июнь, июль) и минимального выпадения осадков. В мае и сентябре наиболее теплыми являются лугово-черноземная и черноземно-луговая почвы.

Катена служит тем элементом ландшафта, где происходят характерные для данной зоны перемещение, перераспределение, вымывание и аккумуляция веществ под влиянием водного и твердого стока [7, 8]. Химические вещества поступают в агроценоз катены с атмосферными осадками, перемещаются с поверхностным и боковым стоком, поднимаются из грунтовых вод в почву с восходящими растворами, опускаются в грунтовые воды с гравитационным стоком. Миграция химических веществ сопровождается их перераспределением и дифференциацией по профилю почвы в результате процессов растворения, осаждения, обменных реакций, выноса и закрепления взвешенных частиц. Эти процессы протекают на фоне трансформации и мобилизации питательных элементов, осуществляемых непосредственно в почве.

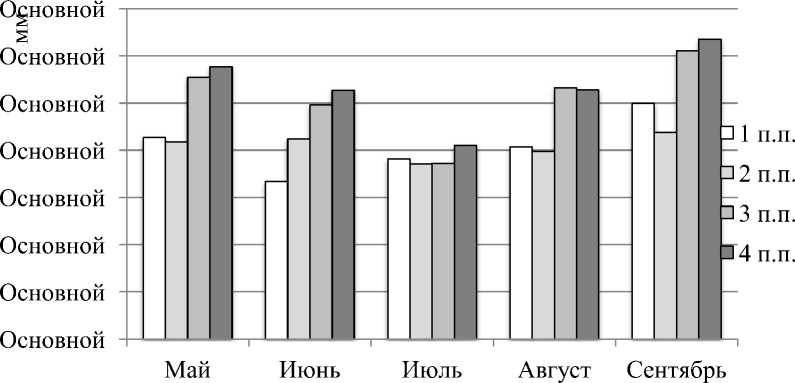

Важнейшим показателем плодородия почв является степень их гумусированности. Содер- жание углерода гумуса в черноземе обыкновенном элювиальной и трансэлювиальной позиции агроландшафта практически одинаковое (рис. 2). Максимальное значение (3,43–4,10 %) отмечается в слое 0–10 см, далее вниз по профилю наблюдается резкое уменьшение. Пониженная мощность гумусового слоя (до 21 см) и повышенное количество гумуса в самой верхней его части являются провинциальными особенностями центральносибирских черноземов, что обусловлено напряженным термическим режимом [3].

Лугово-черноземная почва трансэлювиаль-но-аккумулятивной части агроландшафта характеризуется максимальным накоплением углерода гумуса в метровом слое. Причем его увеличение происходит до 40 см (5,89–6,62 %), далее вниз по профилю наблюдается плавное уменьшение до 1,26 %. Строение профиля луговочерноземной почвы близко к черноземам. Она имеет мощный (108 см) богато гумусированный горизонт темной окраски и формируется в условиях намыва и повышенного увлажнения за счет поверхностного притока влаги и более близкого к поверхности залегания грунтовых вод [9].

В черноземно-луговой почве трансаккумулятивной позиции агроландшафта отмечается значительное накопление углерода гумуса до 50 см. Далее по профилю наблюдается довольно резкое снижение гумусовых веществ.

Содержание азота, как показывают многолетние исследования [3, 9], находится в тесной корреляционной связи с количеством гумуса. Азотный фонд почв представлен главным обра- зом стойкими негидролизуемыми соединениями [9]. Легкогидролизуемые соединения азота являются ближайшим резервом для питания растений. Но только небольшая часть (1–2%) приходится на усвояемый растениями минеральный азот, в составе которого в большей степени, присутствует нитратная форма [10–12], в меньшей – азот обменного аммония [9].

0 2 4

С, %

6 S

......1 п.п.

- - ~ 2 п.п.

— • 3 п.п.

— 4 п.п.

Рис. 2. Содержание углерода гумуса в почвах агроландшафта, %

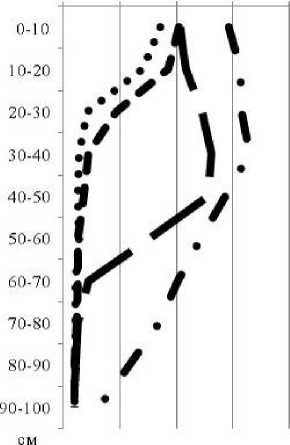

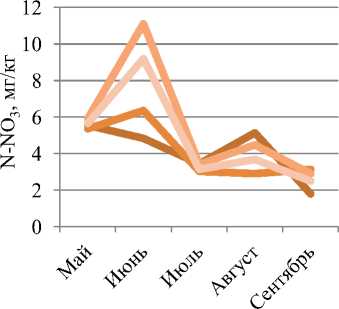

Максимальное накопление нитратного азота в почве весной связано с подтягиванием капиллярной влаги к прогреваемой поверхности и ак- тивизацией микробиологических процессов после промораживания при хорошем увлажнении и оптимальной температуре почвы (рис. 3, 4).

Рис. 3. Содержание нитратного азота в слое 0–20 см, мг/кг

^^^» 1 п.п.

2 п.п.

3 п.п.

4 п.п.

Рис. 4. Содержание нитратного азота в слое 20–40 см, мг/кг

К июню, по мнению [3], как правило, происходит увеличение нитратов в слое 20–40 см, что подтверждают наши данные. К июлю наблюдается резкий спад нитратного азота, что может быть связано с недостатком влаги и большим потреблением элемента растениями. В конце вегетационного сезона уменьшение нитратов связано с неблагоприятными условиями (понижение температуры почвы, избыточное увлажнение, вымывание в нижние слои), что приводит к затуханию микробиологических процессов. В целом наиболее богатым по содержанию нитратного азота является пахотный горизонт почв (до 15,6 мг/кг).

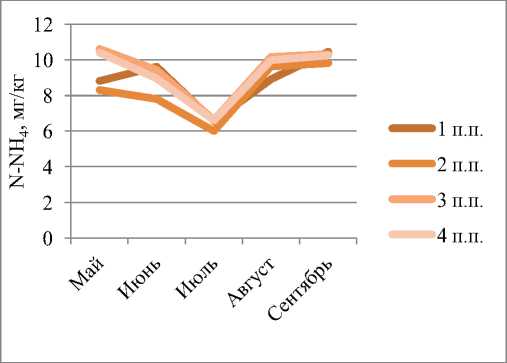

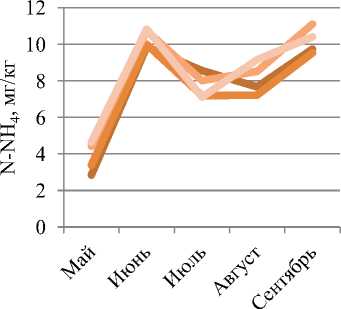

Содержание аммонийного азота, как и нитратного, меняется в течение вегетационного срока. Его динамика обусловлена особенностями процессов аммони- и нитрификационных процессов на каждой позиции агроландшафта.

Стоит отметить, что нитратный азот преобладает над аммонийным, что может быть обусловлено неодинаковым составом микробных ценозов, различным характером динамики трофических групп микроорганизмов и их биогенности [13–15].

В целом динамика обеих форм азота имеет общие черты: весной количество их максимальное, летом – минимальное, осенью – либо еще уменьшается, либо слегка повышается. Наши данные также подтверждают связь гумуса и минерализуемых форм азота. В позициях катены, характеризующихся высоким содержанием гумуса, содержится больше минерализуемых форм азота.

Из больших запасов фосфора в почвах растения могут использовать очень небольшую их часть, так называемые подвижные формы фосфатов.

Рис. 5. Содержание аммонийного азота в слое 0–20 см, мг/кг

^^м1 п.п.

^2 п.п.

^^в3 п.п.

^4 п.п.

Рис. 6. Содержание аммонийного азота в слое 20–40 см, мг/кг

□ 1 п.п.

□ 2 п.п.

□ 3 п.п.

■ 4 п.п.

Рис. 7. Содержание подвижного фосфора в слое 0–20 см, мг/кг

Hill

□ 1 п.п.

-

□ 2 п.п.

-

□ 3 п.п.

-

■ 4 п.п.

Рис. 8. Содержание подвижного фосфора в слое 20–40 см, мг/кг

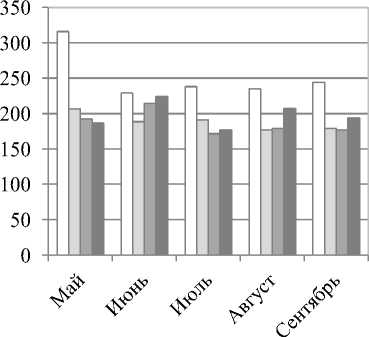

Содержание подвижных фосфатов в почвах катены изменяется от высокого до очень высокого (см. рис. 5 и 6). Наибольшее их количество (до 316 мг/кг) отмечено в черноземе обыкновенном элювиальной части агроландшафта.

Стоит отметить, что запасы подвижного фосфора в почвах Красноярского края разнообразны и вариабельны в пространстве на уровне не только районов, но и хозяйства [3]. Это обусловлено качеством материнских пород, порой их быстрой сменой, уровнем применения удобрений и др. Согласно нашим данным, каких-либо заметных изменений по содержанию подвижного фосфора в течение вегетационного сезона не наблюдается. Однако в подпахотном слое (20–40 см) подвижных фосфатов всегда меньше, чем в пахотном (0–20 см).

Содержание обменного калия в почвах кате- ны варьирует от повышенной до очень высокой обеспеченности (рис. 9 и 10). Существенных различий в динамике элемента не отмечается.

О продуктивности агроценоза катены можно судить по запасам живой фитомассы, которая определяется рядом факторов: количеством солнечной радиации и осадков, их распределением по сезону, влажностью воздуха и почвы, доступностью питательных элементов для растений и солевым режимом почвы [8, 9]. Влияние этих факторов зависит от положения агроландшафта в позициях катены.

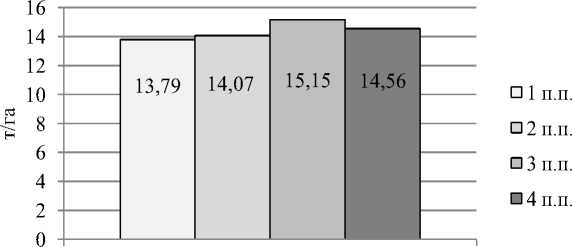

Запас фитомассы максимален в центре катены на трансэлювильно-аккумулятивной позиции агроландшафта (рис. 11). Он снижается в сторону как более увлажненной (трансаккумулятивной), так и более сухих позиций агроландшафта.

Hill

□ 1 п.п.

□ 2 п.п.

□ 3 п.п.

■ 4 п.п.

Рис. 9. Содержание обменного калия в слое 0–20 см, мг/кг

□ 1 п.п.

нН

□ 2 п.п.

□ 3 п.п.

■ 4 п.п.

Рис. 10. Содержание обменного калия в слое 20–40 см, мг/кг

Рис. 11. Запасы фитомассы, т/га

Выводы

-

1. В условиях склоново-западинного рельефа Красноярской лесостепи четко прослеживается смена агроэкологических условий. Закономерность изменения гидротермических, водно-солевых, почвенных параметров определяет увеличение запасов продуктивной влаги, повышение питательных элементов от элювиальной к трансаккумулятивной части агроландшафта.

-

2. В динамике нитратного азота наблюдается его уменьшение к концу вегетационного сезона на всех позициях катены. Содержание аммонийного азота, напротив, возрастает осенью по сравнению с весенним сроком определения. Количественные изменения подвижного фосфора и обменного калия в течение вегетационного сезона проявляются незначительно.

Список литературы Динамика агроэкологических условий в склоново-западинном агроландшафте Красноярской лесостепи

- Булгаков Д.С. Агроэкологическая оценка пахотных почв. -М.: Изд-во Почв. ин-та им. В.В. Докучаева, 2002. -252 с.

- Сергеев Г.М. Островные лесостепи и под-тайга Приенисейской Сибири. -Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. -262 с.

- Пути воспроизводства плодородия черно-земов Красноярского края: технологические рекомендации/под ред. Ю.Ф. Едимеичева. -Красноярск: Гротеск, 2002. -127 с.

- Чупрова В.В. Земельные ресурсы и эколо-го-географические условия почвообразова-ния в Средней Сибири (Красноярский край): проблемная лекция. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2014. -32 с.

- Оценка плодородия почв и почвенных ком-бинаций пахотных земель Красноярской лесостепи/В.В. Чупрова, Т.Н. Демьяненко, З.С. Жуков //Почвоведение и агро-химия. -2015. -№ 2. -С. 47-55.

- Мордкович В.Г., Шатохина Н.Г., Титляно-ва А.А. Степные катены. -Новосибирск: Наука, 1985. -118 с.

- Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований при-родных ландшафтов. -М.: Изд-во МГУ, 1964. -229 с.

- Перельман Л.И. Геохимия ландшафта. -М.: Высш. шк., 1966. -391 с.

- Бугаков П.С., Чупрова В.В. Агрономическая характеристика почв земледельческой зо-ны Красноярского края: учеб. пособие. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 1995. -176 с.

- Гамзиков Г.П. Азот в земледелии Западной Сибири. -М.: Наука, 1981. -265 с.

- Кочергин А.Е. Условия азотного питания зерновых культур на черноземах Сибири//Агробиология. -1956. -№ 2. -С. 10-20.

- Крупкин П.И. Эффективность азотных удобрений в связи с содержанием азота и другими агрохимическими показателями почв Средней Сибири//Агрохимия. -1982. -№ 11. -С. 17-23.

- Полонская Д.Е. Микробиологическая харак-теристика выщелоченного чернозема в агро-ценозах Красноярского края//Агротехника сельскохозяйственных культур в Восточной Сибири. -Красноярск, 1989. -С. 102-109.

- Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика орга-нического вещества и биологический круго-ворот в основных типах растительности. -М.; Л.: Наука, 1965. -253 с.

- Титлянова А.А. Биологический круговорот углерода в травянистых биогеоценозах. -Новосибирск: Наука, 1977. -219 с.