Динамика антропометрических показателей при билокальном дистракционном остеосинтезе голени у пациентов с врожденным укорочением конечностей

Автор: Гореванов Э.А., Мурадисинов С.О., Попков Д.А., Колчев О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В процессе билокального дистракционного остеосинтеза костей голени при врожденном ее укорочении на разных этапах лечения измеряли окружность сегмента на уровне верхней, средней и нижней третей. Используя данные показатели, определяли объем сегмента, представив его в виде комбинации двух усеченных конусов. В результате измерений получены данные, подтверждающие тот факт, что в процессе удлинения происходит не растяжение, а рост мягких тканей, т.е. показатели относительного объема после удлинения сегмента близки к исходным показателям.

Голень, врожденное укорочение, билокальный дистракционный остеосинтез, антропометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120626

IDR: 142120626

Текст научной статьи Динамика антропометрических показателей при билокальном дистракционном остеосинтезе голени у пациентов с врожденным укорочением конечностей

Укорочение нижних конечностей остается важнейшей медико-социальной проблемой [1, 5]. Наиболее перспективным при удлинении конечностей во всем мире признан метод и аппарат Илизарова. Удлинение конечности обусловлено регенераторными свойствами костной ткани и всего мягкотканного компонента удлиняемого сегмента. Процесс удлинения приводит к изменению пропорций и объема тканей удлиняемого

МАТЕРИАЛ

Анализировались истории болезни 16 пациентов обоих полов с монолатеральной аплазией или гипоплазией малоберцовой кости в возрасте от 9 до 15 лет. Средний возраст пациентов составил 12,5 ± 1,7 года.

Основой исследования послужили данные измерений сантиметровой лентой окружности и длины укороченных и интактных голеней у одних и тех же пациентов, выполненные до операции и через 4 - 6 месяцев после снятия аппарата. Длину сегмента, кроме того, определяли по сегмента. Отчасти это связано со способностью мягких тканей и к растяжению, и к росту. Многие авторы посвящали свои публикации вопросу состояния мягкотканного компонента в процессе удлинения сегментов конечностей и в отдаленном периоде [2-4, 6-11], но примеров анализа изменений объемных антропометрических показателей и их количественной оценки в литературе мы не встретили.

И МЕТОДЫ рентгенологическим снимкам, выполненным в предоперационном и ближайшем периодах. Интервал между измерениями (от момента операции до явки на контрольный осмотр через 4-6 месяцев после снятия аппарата) составлял в среднем 10,2±2,1 месяца.

Использовались антропометрический, рентгенологический и статистический методы исследования.

Статистическую обработку материала проводили по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Путем измерений интактной и укороченной голеней до операции и в ближайшем периоде после лечения были получены средние значения их анатомической длины. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 Анатомическая длина укороченной и интактной голеней до и после лечения

|

Сегмент |

Анатомическая длина (см) |

|

|

до операции |

через 4-6 мес. после снятия аппарата |

|

|

Укороченная голень |

28,3 ± 1,9 |

34,1 ± 2,1 |

|

Интактная голень |

33,9 ± 1,8 |

34,3 ± 2,0 |

Величина прироста длины сегмента в исследуемой группе составляла от 4 до 8 см. Средняя величина удлинения - 5,8 ± 0,5 см.

Проведенный t-тест показал, что имеются статистически достоверные различия средней анатомической длины укороченной голени до и после лечения (р < 0,01). Отмечены и статистически достоверные отличия анатомической длины интактной голени в дооперационном и ближайшем послеоперационном периодах (р < 0,05), связанные, по-видимому, с естественным ростом конечностей исследуемых пациентов. Средняя анатомическая длина интактного сегмента за тот же период увеличилась с 33,9 ± 1,8 см до 34,3 ± 2,0 см, т.е. величина естественного прироста составила 0,9 ± 0,2 см.

Для определения объема удлиняемой и интактной голеней мы использовали формулу для вычисления объема усеченного конуса:

v — (r2 + r2 + R1 • r2 ) (1), где V – объем конуса, h – высота конуса, R1 – площадь первого основания, R2 – площадь второго основания.

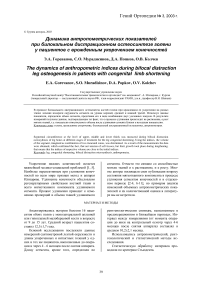

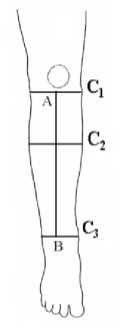

Однако, учитывая особенности формы голени, для более точного определения ее объема мы представили голень как комбинацию двух различных по форме усеченных конусов, обращенных основаниями друг к другу (рис. 1).

При этом измерение окружности в средней части (С2) производили на уровне наибольшего массива мягких тканей голени. На основании исследования 22 сегментов у здоровых детей школьного и подросткового возраста определили, что уровень расположения наибольшей окружности голени в средней части, в силу ее анатомического строения, находится проксимальнее точки, разделяющей на равные части расстояние между щелями коленного и голеностопного суставов.

Измерения показали, что такая плоскость измерения делит длину сегмента на два отрезка: несколько более короткий, проксимальный, относительная длина которого в среднем выража- ется формулой h1=0,44∙h, где h1 – длина проксимального отрезка, h – анатомическая длина голени, и более длинный – дистальный, относительная длина которого выражается формулой h2=0,56∙h, где h2 – длина дистального отрезка, h – анатомическая длина голени, С1 – окружность голени на уровне щели коленного сустава, С3 – окружность голени в нижней трети на 3 см выше вершины внутренней лодыжки.

а

б

Рис. 1. Схема голени как условной комбинации двух усеченных конусов; а – прямая проекция; б – боковая проекция

Учитывая, что С1, С2 и С3 – это окружности голени в верхней, средней и нижней третях в сантиметрах, а линия АВ (h) – это длина голени в сантиметрах, преобразовали формулу для расчета объема усеченного конуса в формулу для вычисления объемов двух разных конусов, основания которых расположены на уровнях измерения окружностей голени:

v_ h • 0,44(c2 + C2 + C • C2)

12 n

(h • 0,56 - 3)(c2 + c2 + C2 • C3)

(2),

12n где V – объем голени, h (АВ) – анатомическая длина голени, С1 – окружность голени в верхней трети голени, С2 - окружность голени в средней трети голени, С3 - окружность голени в нижней трети голени.

Формула применялась нами в данном виде, т.к. она удобна для выполнения вычислений в программе Microsoft Excel и позволяет сравнить объем проксимального и дистального отделов голени.

Для подтверждения достоверности данных, полученных при использовании этой формулы у 22 здоровых подростков, параллельно с математическими вычислениями объема здоровой голени осуществляли вычисление данного показателя путем определения объема воды, вытесненной голенью из резервуара. Для этого наносили линию-метку на конечности на уровне щели коленного сустава и на 3 см проксимальнее вершины внутренней лодыжки. Вначале в емкость собира- ли воду, вытесненную только стопой, затем в другой сосуд – воду, вытесненную голенью и стопой вместе. После этого легко определялся объем вытесненной воды только голенью. Теоретические расчеты абсолютно совпадали с измерениями, полученными на практике.

Средний возраст пациентов составил 14,1 ± 1,2 года. Средняя анатомическая длина голени - 36,8 ± 1,5 см. Средний объем здоровой голени, полученный путем вычисления, составил 2492,6 ± 170,3 см3, а путем определения вытесненной воды - 2496,5 ± 242,6 см3. Коэффициенты, полученные у каждого обследуемого путем деления математически полученного объема на экспериментально определенный, располагались в пределах от 0,94 до 1,09, средний коэффициент - 1,02 ± 0,04, т.е. близок к 1. Анализ двух рядов данных (объемов голеней, полученных двумя путями) с применением критерия Стьюдента показал, что статистически достоверных отличий между ними не существует (р > 0,05). Следовательно, показатели объема здоровой голени, полученные путем вычисления по формуле 2, достаточно достоверны.

Используя формулы 1 и 2, вычислили объем тканей укороченного и интактного сегментов в предоперационном и отдаленном послеоперационном периодах (табл. 2).

В дооперационном периоде достоверных отличий в показателях среднего объема укороченной голени (р > 0,05), полученных путем вычисления его по формуле 1 и 2, не отмечается. В отдаленном периоде так же не существует достоверных отличий показателей объема укороченной голени, полученных путем вычисления по обеим формулам (р > 0,05).

Таблица 2 Показатели объемов голеней (см3) до и после лечения по формуле объема усеченного конуса (1) и формуле объема комбинации конусов, адаптированной для голени человека (2)

|

Обследуемый сегмент |

Период обследования |

|||

|

до лечения (см3) |

после лечения (см3) |

|||

|

3 |

4 |

3 |

4 |

|

|

Укороченный сегмент |

915,8 ± 204,0 |

907,9 ± 172,1 |

1358,9 ± 342,0 |

1363,4 ± 303,2 |

|

Интактный сегмент |

1399,4 ± 396,3 |

1588,0 ± 464,7 |

1480,3 ± 410,3 |

1686,3 ± 488,1 |

Однако отмечено, что при сравнении средних объемов интактной голени, полученных путем вычисления с применением обеих формул в дооперационном периоде имеются достоверные отличия, говорящие о неоднородности генеральных совокупностей (р < 0,01). Аналогичное утверждение позволяет сделать t-тест двух групп объемов интактных голеней, полученных с применением формул 1 и 2 в ближайшем периоде (р < 0,01).

Приведенные выше данные позволяют предположить, что в условиях аплазии или гипоплазии малоберцовой кости атрофия мягких тканей выражена настолько, что форма пораженной голени близка к форме простого усеченного конуса, обращенного более широким основанием в проксимальном направлении, и применение формулы объема усеченного конуса для определения объема голени в этом случае позволяет получить достоверные данные. Однако при определении объема интактной голени, имеющей сложную форму в связи с выраженным развитием мышц задней группы, правомерно применение более сложной формулы, позволяющей определять объем голени как образования, по форме близкого к сочетанию двух разновеликих конусов. В дальнейшем мы будем анализировать данные объемов укороченной и интактной голеней, полученных с применением именно этой формулы.

Анализ изменения объемов укороченной голени, наблюдаемого нами от момента операции до отдаленного послеоперационного исследования показал, что в исследуемой группе при среднем удлинении 5,8 ± 0,5 см величина среднего объема пораженного сегмента увеличилась с 907,9 ± 172,1см3 (коэффициент вариации -21,5%) до 1363,4 ± 303,2см 3 . Проведенный анализ с применением критерия Стьюдента позволяет утверждать, что существуют статистически достоверные признаки неоднородности в исследуемых группах (р < 0,01), т.е. предположение, что объем оперированного сегмента за данный период не изменился, – неверно.

Средний объем интактной голени за тот же период изменился значительно менее существенно: от 1588,0 ± 464,7см3 до 1686,3 ± 488,1см3. Статистически достоверных отличий в этих рядах данных не обнаружено (р > 0,05). Незначительное увеличение показателя среднего объема интактной голени в отдаленном периоде относительно дооперационного, вероятнее всего, является результатом естественного роста детей в исследуемой группе. Об этом свидетельствует и увеличение средней длины интактного сегмента за тот же период - с 33,3 ± ,3,6 см до 34,3 ± 3,3 см (n=16).

Увеличение средних показателей объема укороченного сегмента в исследуемой группе за данный период свидетельствует о росте мягких тканей удлиненной голени как результате реакции тканей на воздействие напряжения растяжения, возникающего в результате билокально-го дистракционного остеосинтеза.

Особенность анатомического строения голени позволяет утверждать, что основной массив мягких тканей находится в проксимальной части сегмента, где располагается брюшко большинства мышц голени. Предложенная формула расчета объема голени позволяет оценить соотношение объема верхней и нижней частей голени в дооперационном и отдаленном периодах при удлинении приблизительно на равную ве- личину большеберцовой кости в проксимальной и дистальной частях. Для этого, применяя формулу 2, у каждого пациента определяли отношение объема проксимальной части удлиняемой голени к дистальной в дооперационном и ближайшем периодах, при этом уровень разделения голени на проксимальный и дистальный отделы располагался в области наиболее широкой ее части, как было описано выше.

Среднее отношение объемов проксимальной и дистальной частей удлиняемой голени в до-операционном периоде выражалось цифрами 1,2 ± 01, в отдаленном периоде - 1,1 ± 0,1. В результате анализа t-критерия Стьюдента достоверных отличий в двух рядах данных не обнаружено (р > 0,05), т.е. можно сделать предположение, что в результате удлинения голени при аплазии или гипоплазии малоберцовой кости методом билокального дистракционного остеосинтеза прирост объема удлиняемого сегмента происходит равномерно за счет проксимальной и дистальной частей голени, а преобладание в составе мягких тканей на каком-либо уровне мышечной массы либо сухожилий, вероятно, не влияет при удлинении на увеличение объема в этом участке пораженного сегмента.

На удлиняемой и интактной конечностях в ближайшем периоде в исследуемой группе отмечено увеличение среднего показателя относительного объема голени – отношение объема голени к длине сегмента (см3/см). Данные приведены в таблице 3.

Средний относительный объем укороченного сегмента в дооперационном периоде составлял 32,2±4,8 см3/см, в отдаленном - 40,0±8,3 см3/см, т.е. относительный объем увеличился в среднем на 24,2%. Отмечены статистически достоверные отличия (р<0,05) в рядах данных относительного объема дооперационного и ближайшего периодов.

Таблица 3

Показатели относительного объема голени (см3/см)

|

Обследуемый сегмент |

Период наблюдения |

|

|

до лечения (см3/см) |

после лечения (см3/см) |

|

|

Укороченный сегмент |

32,2 ± 4,8 |

40,0 ± 8,3 |

|

Интактный сегмент |

51,2 ± 9,4 |

52,7 ± 10,4 |

Средний относительный объем укороченного сегмента в дооперационном периоде составлял 32,2 ± 4,8 см3/см, в отдаленном - 40,0 ± 8,3 см3/см, т.е. относительный объем увеличился в среднем на 24,2%. Отмечены статистически достоверные отличия (р < 0,05) в рядах данных относительного объема дооперационного и ближайшего периодов.

Таким образом, среднее удлинение в исследуемой группе составило 5,8 ± 0,5 см, объем удлиняемой голени увеличился в среднем на 455,5 ± 151,3 см3, следовательно, удлинение на 1 см у пациентов данной возрастной группы вызвало увеличение объема сегмента, определяемого в ближайшем периоде, в среднем на 73,9 ± 26,0 см3. Относительный объем голени, при величине удлинения 5,8 ± 0,5 см, возрос в среднем на 24,2%, а каждый сантиметр удлинения привел к увеличению относительного объема на 4,2%. По-видимому, это связано с формированием новой костной ткани при удлинении, ростом мягких тканей голени в процессе восстановительного лечения и с гидростатическими изменениями в тканях конечности при репаративном костеобразовании.