Динамика биомеханических свойств кожных покровов, стенок артерий и скелетных мышц при увеличении продольных размеров конечности

Автор: Щуров В.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (68) т.19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ динамики биомеханических свойств стенок сосудов, кожных покровов и скелетных мышц нижних конечностей при увеличении продольных размеров голени и бедра в процессе естественного роста у детей и при оперативном удлинении по методу Илизарова на 10-30 % от первоначальной длины. С помощью оригинальных методов исследованы эти свойства артерий, кожи и мышц у 450 здоровых людей в возрасте от 7 до 23 лет и 197 пациентов с врожденными укорочениями нижних конечностей. Показано, что у здоровых детей пропорциональность между увеличением длины конечности и увеличением показателей упругих свойств стенок артерий сохраняется до 6 лет, кожных покровов - до 10 лет и скелетных мышц - до 18 лет. Сразу после оперативного удлинения конечности показатели биомеханических свойств кожных покровов и мышц становятся больше исходных величин, а сила мышц снижается. В отдаленные сроки после лечения биомеханические показатели мягких тканей приближаются к уровню показателей, характерных для здоровых сверстников. Тем не менее сократительная способность мышц восстанавливается сравнительно медленно и лишь в отдаленные сроки после окончания лечения. Темпы такого восстановления зависят от величины удлинения конечности и выше у более молодых пациентов.

Биомеханика тканей, поперечная твердость мышц, динамометрия, рост детей, удлинение конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/146216175

IDR: 146216175 | УДК: 616.71-007.157-089.151:572.5.087

Текст научной статьи Динамика биомеханических свойств кожных покровов, стенок артерий и скелетных мышц при увеличении продольных размеров конечности

У здоровых детей процессы роста и развития функций осуществляются практически синхронно. В то же время известно, что после оперативного удлинения отстающей в росте конечности на большие величины практически нет проблем с кровоснабжением ее тканей, сохраняются рубцы на кожных покровах в местах проведения спиц и существенно снижается сократительная способность мышц. Чтобы понять причину асинхронности восстановительных процессов в различных тканях, нами проведено сравнительное исследование динамики биомеханических свойств стенок артерий, кожных покровов и мышц голени у здоровых детей и у больных в условиях естественного продольного роста и при оперативном удлинении пораженной конечности. Теоретическое обоснование оперативного увеличения размеров конечностей дано Г.А. Илизаровым [1] в открытом им законе о стимулирующем влиянии возникающего при дистракции напряжения растяжения тканей на их регенерацию и рост.

Щуров Владимир Алексеевич, д.м.н., профессор, г.н.с. лаборатории исправления деформаций и удлинения конечностей, Курган

Целью исследования явился не только сравнительный анализ динамики биомеханических свойств артерий, кожных покровов и мышц конечности в условиях естественного роста и после их оперативного удлинения, но и оценка уровня восстановления сократительной способности мышц у больных после лечения.

Материал и методы исследования

Комплексно обследованы 450 здоровых детей в возрасте от 7 до 23 лет и 197 больных с врожденными укорочениями нижних конечностей до лечения, в ближайшие 6 месяцев и в отдаленные сроки после окончания удлинения с помощью метода чрескостного остеосинтеза отстающей в росте нижней конечности на 10–30 % от исходной длины за счет увеличения продольных размеров бедра и голени. Средний возраст больных при обследовании в ближайшие 6 месяцев после окончания лечения составил 13,2 ± 0,8 г.

О биомеханических свойствах артерий конечности судили по величине скорости распространения артериальной пульсовой волны ( V , см/с), отражающей модуль упругости стенок сосудов мышечного типа [10]. Оцениваемое расстояние от щели коленного сустава до внутренней лодыжки, где располагались сфигмографические датчики, сопоставляли с разницей времени начала анакроты пульсовой волны подколенной артерии и задней большеберцовой артерии [4].

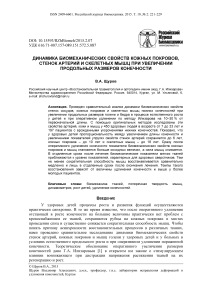

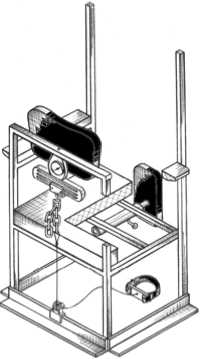

Исследование упруго-эластических свойств кожи проводили с помощью разработанного авторами устройства [8]. В простейшей схеме эластометра момент силы прилагают к поверхности кожи через предварительно покрытый адгезивным материалом опорный диск диаметром 2 см (рис. 1). Способ основан на оценке величины ротации участка кожных покровов при приложении тангенциально направленного усилия с моментом 6 Н∙см и стандартной величине прилагаемого осевого давления, достаточного для надежного сцепления накладного диска и поверхности кожи. Устройство состоит из стержня, являющегося осью, на одном конце которого неподвижно укреплен опорный диск, а на другом – подвижно металлическая пластинка. На секторе нанесена шкала в градусах. Стрелка служит для отсчета угла ротации накладного диска под влиянием прилагаемого момента силы. Плоская пружина неподвижно соединена со стержнем. Вторая стрелка и шкала предназначены для контроля необходимого вращающего момента силы.

При тестировании кожных покровов моментами силы в диапазоне 5–10 Н∙см связь между моментом силы, площадью накладного диска и углом ротации кожи может быть описана с точностью ± 5 % следующей приближенной зависимостью: Е = М /( а∙S ), где Е – показатель упругости кожи; М – момент силы; а – угол ротации кожи; S – площадь опорного диска. В пределах действующих сил угол ротации кожи пропорционален прилагаемому моменту силы и обратно пропорционален площади накладного диска и упруго-эластическим свойствам кожных покровов. Размерность показателя эластичности кожи выражают в г/(см∙град). При постоянном моменте силы и площади накладного диска показатель Е обратно пропорционален углу ротации кожи. Исследование упруго-эластических свойств кожного покрова средней трети задней поверхности голени проводили в состоянии физического покоя, в положении обследуемого лежа на животе.

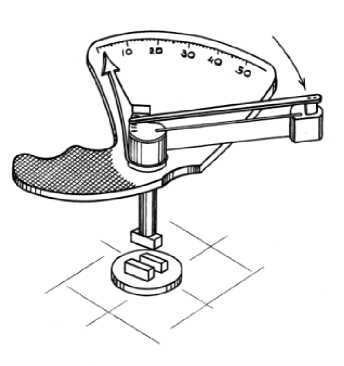

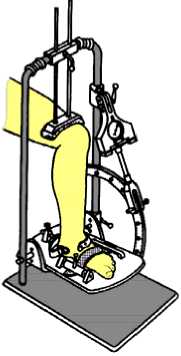

Оценка показателя упругости (поперечной твердости) икроножной мышцы осуществлялась с помощью механического миотонометра (рис. 2), выполненного на базе индикатора перемещения часового типа с ценой деления 0,01 мм, на ножке которого крепится опорный цилиндр с наружным диаметром 20 мм, а внутри цилиндра находится подвижный шток с опорной пяткой диаметром 5 мм. Величина подъема штока при опускании устройства массой 250 г на поверхность стекла – 4,35 мм.

Рис. 1. Принципиальная схема устройства Рис. 2. Схема, поясняющая способ для измерения эластичности кожных определения поперечной твердости мышц покровов

Исследование проводилось в состоянии покоя, с использованием подставки под дистальный отдел стопы, исключающей упо р переднего отдела стопы в поверхность кушетки. Величина подъема штока в сотых долях мм при опускании уст р ойства на наружное брюшко икроножной мышцы пр и нималась за показа т ель ее упругости и выражалась в условных единицах. У здоровых детей показатель увеличивался по мере увеличения длины голени от 0 усл. ед. и достигал у женщин 20–40 лет 75–100 усл. ед., у мужчин того же возраста – 100–150 усл. ед. [9].

Исследование внутримышечного дав л ения выполнено у добровольно давших согласие на исследование 30 здоровых людей и 33 больных в про ц ессе лечения. Метод основан на том, что через иглу диаметром 0,8 и длиной 60 мм в мышцу по ходу волокон вводится 1 мл стерильного изотони ч еского раствора. Затем в ту же область с помощью вращающегося с постоянной скоростью эксцентрич е ского толкателя со скоростью 2 мл/мин порциями по 0,5 мл вводится физиологический раствор с минутным интервалом. С помощью манометра « Gould » P 23 ID (США) регистрируются ступенчато возрастающие величины внутритканевого давления [6]. Из п о лученных величин вычитается значение предварительно определенного давления, обусловленного гидродинамическим сопрот и влением измерител ь ной системы. Затем строится график зависимости давления о т объема жидкости и определяется то давление, которое должно быть в ткани до начала введения раствора.

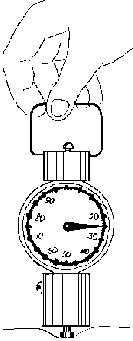

Определение внутримышечного давления у обследуемых п озволило построить график взаимосвязи этого показателя и п о казателя поперечной твердости мышц (рис. 3). Между показателями выявлена высокая степень корреляционной взаимосвязи.

Внутримышечное давление, мм рт. ст.

Рис. 3. Взаимосвязь между величиной поперечной твердости брюшка икрон о жной мышцы и внутримышечным давлением в мышце у здоровых обследуемых и у больных при уд л инении голени

Рис. 4. Схема динамометрического стенда для определения момента силы передней и задней групп мышц бедра. Сила мышц-разгибателей определяется в положении сидя, мышц-сгибателей – в позе стоя лицом к стенду с упором коленом в выдвижной торец

Рис. 5. Схема динамометрического стенда для определения момента силы мышц голени. Ось вращения голеностопного сустава совпадает с осью подвески стенда. Угол в коленном суставе – 90º, возможно изменение установки угла в голеностопном суставе от 80 до 115º

Определение максимального момента силы мышц-сгибателей и разгибателей стопы осуществлялось с помощью динамометрических стендов (рис. 4 и 5) [5, 7]. Чтобы исключить влияние на показатели увеличивающейся с возрастом массы тела, мы использовали относительные показатели момента силы мышц, выражающиеся в Н∙м на 1 кг массы тела.

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с помощью пакета анализа данных Microsoft Excel 2010. Для оценки достоверности различий результатов использовали t -критерий Стьюдента. Применяли методы корреляционного и регрессионного анализа c определением соответственно коэффициентов корреляции r и индекса детерминации R 2 .

Результаты исследования и их обсуждение

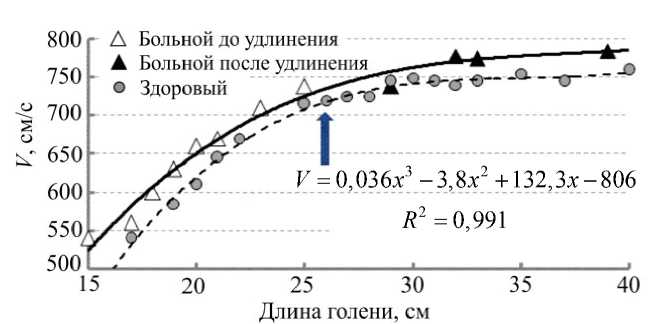

Величина скорости распространения пульсовой волны ( V , см/с ) , отражающая упруго-эластические свойства стенок артерий, у детей до 6 лет увеличивалась по мере прироста длины голени (рис. 6). В дальнейшем величина V определялась уже количеством прожитых лет. У больных детей V возрастала после оперативного изменения продольных размеров голени. В процессе дистракции, в отличие от биомеханических параметров других тканей, величина V существенно не изменялась, поскольку сохранение просвета приносящих кровь артерий обеспечивает кровоснабжение тканей.

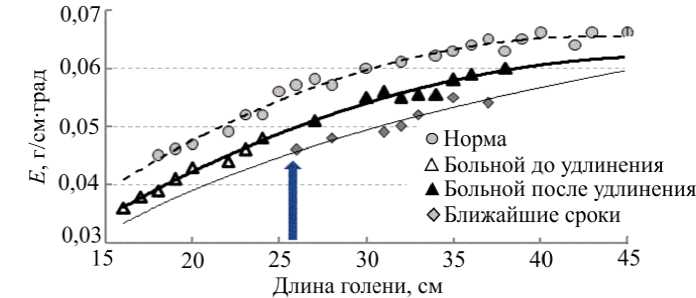

Показатель эластичности кожных покровов E у здоровых детей увеличивался пропорционально приросту длины голени до 10 лет. У больных этот показатель ниже нормы и возрастал после оперативного увеличения длины конечности, достигая расчетных значений в отдаленные сроки (более 1 года) после лечения (рис. 7).

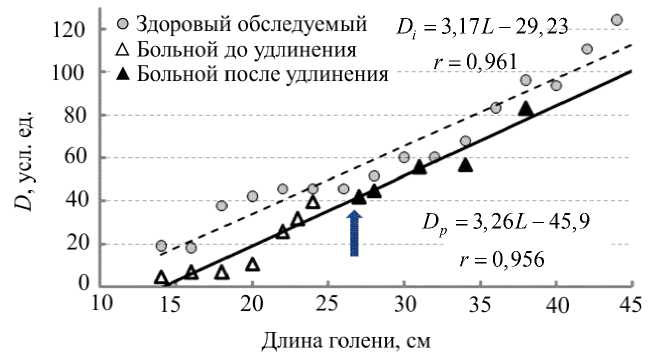

В отличие от стенок артерий и кожных покровов, биомеханические свойства мышц нижних конечностей определялись их продольными размерами до окончания периода естественного продольного роста (до 18 лет). Эта пропорциональность сохранялась, в том числе у больных с гипофизарным гигантизмом (при увеличении длины голени до 60 см).

Рис. 6. Зависимость показателя тонуса стенок артерий от длины го л ени у здоровых обследуемых и у больных до и после (после стрелки) удлинени я конечности

Рис. 7. Показатель упругости кожных покровов голени в норме и у бол ь ных до лечения, по истечении восстановительного периода после леч е ния и ближайшие сроки пос л е удлинения голени

При удлинении голени при дистракц и и показатель упру г ости задней группы мышц голени возрастал на 346 % по сравнению с исходным уровнем. Обх в ат голени при этом становился больше на 3 см. Такой прирост показателя поперечной твердости мышц обусловлен также изменением гидратации тканей.

После окончания удлинения голени в течение всего периода фиксации величина показателя упругости мышц снижалась, оставаясь значитель н о выше исходных значений (183 ± 8 усл. ед.) вследствие сохраняющейся повышенно й гидратац и и тканей. В дальнейшем, в отдаленные сроки после лечения (более года), показатель после снятия аппарата приближался к уровню, соответствующему здоровым сверстникам с такими же продольными размерами нижних конечностей (рис. 8).

У детей, в отличие от подростков, в п р оцессе естественного продольного роста конечности происходило самопроизвольное у величение не только длины кости, но и сократительной части мышц [9, 11], поэтому показатель их поперечной твердости оставался сравнительно низким.

В подростковом возрасте под влиянием скачка роста начи н алось существенное увеличение напряжения растяжения мышц. Такая же картина наблюдалась и при оперативном удлинении конечности, но темп увеличения размеров в этом случае выше примерно в 30 раз и, соответственно, в 2–3 раза больше напряжения р а стяжения тканей. Для мышц при их сокращени и увеличение напряжения растяжения сухожилий – обычный момент их работы и не является стимулом для регенерации и роста. Пластические возможности соедините л ьнотканых элементов значительно ниже, поэтому полная компенсация возросших п оказателей упругости мышц за счет

Рис. 8. Зависимость показателя поперечной твердости мышц от продольных размеров голени у здоровых обследуемых и у больных до и после (после стрелки) удлинения голени продольного роста сухожильной части мышц происходила в ближайшие месяцы после окончания периода дистракции и проявлялась в восстановлении амплитуды изменения длины сократительной части мышц (амплитуда движений в суставах). При этом важно не допустить при дистракции повышения внутримышечного давления до величин перекрытия артериолярного русла (более 50 мм рт. ст.), когда показатель упругости мышц превышает 230 усл. ед. В таких случаях продолжение дистракции в том же темпе может привести к ишемии ткани и повреждению сократительных элементов.

Существует несколько способов предохранения мышц от ишемического повреждения: созданием исходного запаса свободного хода мышц за счет изменения угла установки в суставе при наложении аппа р ата, фармакологическое снижение величины напряжения растяжения мышц, высокодробная дистракция на протяжении суток (1 мм за 60 приемов в сутки [3]). В период лечения важно осуществлять контроль за состоянием упругости удлиняемых мышц и кровоснабжением конечности, за самочувствием и уровнем системного артериально г о давления у больного.

Сократительная способность мышц нижних конечностей являе т ся важне й шим показателем функционального состояния опорно-двигательной системы. В условиях естественного роста у детей и подростков сила мышц бедра и голени увеличивается пропорционально изменению продольных разм е ров этих сегментов конечности. Однако при оперативном удлинении бедра и голени динамометрич е ские характеристики мышц падают практически до нуля и восстанавливаются в ближайшие месяцы после окончания лечения, обычно не дости г ая исходных значений (табл. 1).

Наиболее существенные различия в показателях амплитуды были выявлены у больных с разной величиной удлинения в перв ы е 4 месяца после с н ятия аппарата. Чем на большую величину удлинено бедро ( Х , % от исходной длины), тем м е ньше амплитуда движений в коленном суставе ( A , % от уровня нормы): А = 74,1 – 1,54 Х ; r = –0,997 .

При одинаковой величине удлинения бедра чем моложе были пациенты, тем быстрее и в большем объеме восстанавливалась амплитуда движений в кол е нном суставе. К концу 1-го года после снятия аппарата Илизарова зависимость амплитуды движений в коленном суставе от возраста пациентов описывалась уравн е нием регрессии A = 148 – 3,40 Т ; r = 0,720 .

Относительный момент силы передней и задней групп мышц отстающей в росте голени до лечения составлял соответственно 73 и 78 % (р < 0,001) от уровня здоровой. В ближайшие сроки после лечения – 70 и 55 %, в от д аленные сроки – 71 и 81 % (табл. 2).

Таблица 1

Относительный момент силы мышц бедра до и после удлинения, Н^м/кг

|

Группа обследуемых |

Число наблюдений |

Разгибатели голени |

С гибатели голени |

||

|

интактная |

больная |

интактная |

больная |

||

|

До лечения |

103 |

1,63 ± 0,0 8 |

1,15 ± 0,07* |

1,27 ± 0,06 |

1,01 ± 0,05* |

|

Ближайшие сроки после лечения |

27 |

1,50 ± 0,1 6 |

0,7 ± 0,16* |

1,25 ± 0,12 |

0,81 ± 0,15* |

|

Отдаленные сроки после лечения |

27 |

1,65 ± 0,1 3 |

1,09 ± 0,10* |

1,37 ± 0,12 |

1,02 ± 0,9 |

Примечание: * – отличие от уровня интактной конечности достоверно, p ≤ 0,05.

Таблица 2

Относительный момент силы мышц голени до и после лечения, Н^м/кг

|

Группа обследуемых |

Число наблюдений |

Тыльные сгибатели стопы |

Подошвенные сгибатели стопы |

||

|

интактная |

больная |

интактная |

больная |

||

|

До лечения |

103 |

0,70 ± 0,04 |

0,51 ± 0,04* |

1,41 ± 0,05 |

1,10 ± 0,07* |

|

Ближайшие сроки |

27 |

0,58 ± 0,05 |

0,41 ± 0,04* |

1,26 ± 0,09 |

0,70 ± 0,10* |

|

Отдаленные сроки |

27 |

0,68 ± 0,06 |

0,48 ± 0,05* |

1,56 ± 0,16 |

1, 2 6 ± 0,18 |

Примечание: * – отличие от уровня интактной конечности достоверно, p ≤ 0,05.

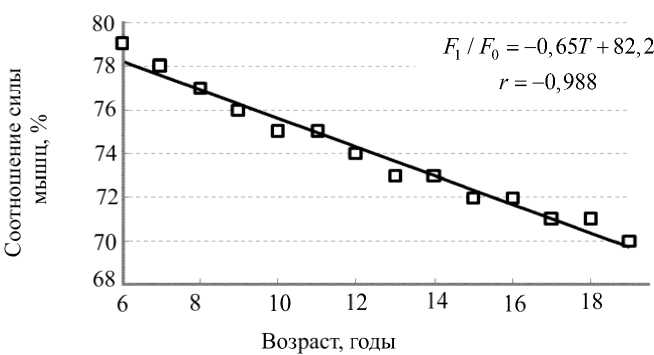

С увеличением возраста больных уровень восстановления силы мышц удлиненной конечности становился меньше ( р ис. 9). Поэтому удлинение конечности в раннем возрасте (до 10 лет) оправдано, поскольку после лечения про д олжаются процессы естественного роста, и ткани легче адаптируются к новым биомеханическим условиям.

Рис. 9. Возрастная динамика соотношения момента силы задней группы мышц удлиненной и интактной конечностей

Установлено, что чем больше отставание конечности в росте, тем ниже показатели ее силы. Взаимосвязь между величиной отставания продольных размеров пораженной голени ( L , см) и относительным моментом силы мышц – подошвенных сгибателей стопы ( F , Н∙м/кг) может быть описана уравнением линейной регрессии F = 1,7 – 0,096 L ; r = 0,260. Соответственно, чем на большую величину удлинялась голень, тем ниже уровень восстановления силы мышц.

Таким образом, по мере естественного продольного роста у пациентов происходит прирост показателей упруго-эластических свойств мягких тканей конечностей, который одновременно может свидетельствовать об уменьшении резерва их продольного роста и функционального восстановления после оперативного увеличения длины конечности. Линейная зависимость биомеханических свойств стенок артерий от продольных размеров конечности сохраняется до 6 лет, кожных покровов – до 10 лет и мышц – до 18 лет. Эти различия зависимости свойств тканей от изменения размеров конечности определяют большую уязвимость мышц при дистракции, более медленные темпы функциональной реабилитации после окончания лечения.

Поэтому наиболее важное значение в ограничении масштаба изменения размеров тела больных за счет удлинения конечностей имеют прирост в процессе дистракции напряжения мышц, ухудшение их кровоснабжения и появление болевого синдрома. Ишемическое повреждение мышц вследствие возникающих трудностей кровоснабжения может привести к нарушению их структуры и в последующем к недовосстановлению сократительной способности. Поэтому при прогнозировании функциональных исходов лечения нужно учитывать не только эстетический эффект от прироста длины отстающих в росте конечностей и увеличения длины шага больных [4], но и степень снижения сократительной способности мышц, возрастающей по мере продолжения дистракции и особенно с увеличением возраста пациентов.

Благодарности

Автор благодарит ортопедов, член-корреспондента Российской академии наук, профессора В.И. Шевцова, профессоров А.В. Попкова, А.М. Аранович, Г.С. Джанбахишова, доктора медицинских наук К.И. Новикова и кандидата медицинских наук С.О. Мурадисинова, которые проводили лечение больных, участвовавших в биомеханическом обследовании.

Список литературы Динамика биомеханических свойств кожных покровов, стенок артерий и скелетных мышц при увеличении продольных размеров конечности

- Илизаров Г.А. Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (эффект Илизарова). Диплом № 255. Заявка № 11271 от 25.12.85. Бюл. изобретателя. 1989. № 15.

- Савицкий Н.Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики. -Л., 1974. -310 с.

- Шевцов В.И., Попков А.В. Круглосуточное удлинение конечностей в автоматическом режиме. -Курган, 2003. -С. 1-16.

- Шевцов В.И., Щуров В.А., Менщикова Т.И. Теоретические предпосылки и практические последствия увеличения длины нижних конечностей у больных ахондроплазией//Российский журнал биомеханики. -2000. -Т. 4, № 3. -С. 74-79.

- Щуров В.А. Устройство для ангулодинамометрии: патент 2029536 РФ МКИ3 А61Н1/00 № 5042260/14; заявл. 15.05.92; опубл. 27.02.95. Бюл. изобр. 1995. № 6.

- Щуров В.А., Горбачева Л.Ю., Сысенко Ю.М. Измерение давления в икроножной мышце при лечении по Илизарову больных с повреждениями голени//Вестник хирургии имени И.И. Грекова. -1994. -№ 1-2. -С. 67-69.

- Щуров В.А., Долганова Т.И., Долганов Д.В., Атманский И.А. Устройство для определения силы мышц бедра: патент на полезную модель № 35703 РФ; № 200311 8782; заявл. 10.07.04.

- Щуров В.А., Долганова Т.И., Щурова Е.Н. Скорость распространения пульсовой волны при изменении длины конечности и регионального артериального давления у обследуемых разного возраста//Физиология человека. -1993. -Т. 19, № 4. -С. 64-69.

- Щуров В.А., Кудрин Б.И., Шеин А.П. Взаимосвязь биомеханических и функциональных характеристик мягких тканей голени при ее удлинении по Илизарову//Ортопедическая травматология. -1981. -№ 10. -С. 30-34.

- Щуров В.А., Соломка О.В. Ортостатические изменения упругости кожных покровов нижних конечностей у больных, перенесших инфаркт миокарда//Российский журнал биомеханики. -2002. -Т. 6, № 4. -С. 79-83.

- Stewart D.M. Charter 5. The role tension in muscle growth/ed. by R.J. Goss//Regulation of organ and tissue growth. -New York: Academic Press, 1972. -P. 77-100.