Динамика показателей кардиореспираторной системы у детей 6-7 лет

Бесплатный доступ

Исследования функционального состояния кардиореспираторной системы нашли широкое применение для оценки адаптационных резервов организма человека. При изменениях социального статуса человека адаптационный потенциал его организма может значительно снижаться. Надежными маркерами ограничений адаптационного потенциала у людей различного возраста являются снижение величин основных легочных объемов в условиях физиологического покоя и при выполнении тестовых нагрузочных проб. Не менее важную роль в адаптационных перестройках играет сердечно-сосудистая система. Деятельность ее чаще всего становится фактором, лимитирующим развитие приспособительных реакций организма в процессе его адаптации к различным условиям внешней среды. Поступление в среднюю школу и обучение в ней в течение первых месяцев является мощным стресс-фактором для организма ребенка. В связи с этим особую актуальность приобретают мониторинговые исследования функциональных характеристик кардиореспираторной системы учащихся первых классов общеобразовательных школ, выполненные в первые месяцы учебного года.

Кардиореспираторная система, спирометрия, типы вегетативных регуляций сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/149129672

IDR: 149129672 | УДК: 612:616.1

Текст научной статьи Динамика показателей кардиореспираторной системы у детей 6-7 лет

Дети школьного возраста составляют значительную и наиболее перспективную часть нашего общества. В период выраженного демографического спада, переживаемого Россией, здоровье детей приобретает особую ценность. Школьный возраст чрезвычайно важен в физиологическом, психологическом, нравственном и социальном становлении человека, и от здоровья ребенка в этом возрасте зависит здоровье человека во все последующие возрастные периоды, включая зрелость и старость.

Особенности развития кардиореспира-торной системы у детей представлены в ряде публикаций отечественных и зарубежных исследователей. Однако проблема исследования особенностей развития данной системы у детской популяции до настоящего времени ос- тается актуальной. Это обусловлено тем, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы являются маркерами качества адаптационных процессов растущего организма.

Врачи и медики-физиологи обращают все большее внимание на раннюю диагностику нарушений адаптации важнейших морфофункциональных систем человека при смене им социального и профессионального статуса [6; 7]. Данное направление исследований исключительно актуально для повышения качества жизни учащихся средних общеобразовательных школ [2; 4; 5].

Известно, что эффективность обучения и воспитания зависит от анатомо-физиологических особенностей и адаптационных возможностей растущего организма, поэтому изучение кардиореспираторной системы у детей младшего школьного возраста является весьма актуальным как с теоретических, так и с практических позиций.

Цель работы : анализ функциональных характеристик внешнего дыхания детей-школьников младшей возрастной группы с различными типами вегетативных регуляций деятельности сердца в динамике функциональных проб, влияющих на эффективность активной экспирации.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 15 учащихся первых классов средней общеобразовательной школы № 103 г. Волгограда (возраст – 7,2 ± 0,4 лет). Обследования проведены после получения согласия их родителей и администрации учреждения.

Исследование показателей внешнего дыхания у детей проводили с помощью методики спирометрии на аппарате «Дифференциальный электронный спирометр» (ДЭС) [3].

Методом обычной и форсированной спирометрии у обследуемых обеих возрастных групп определяли: жизненную емкость легких в фазу экспирации (ЖЕЛ, л), экспираторную форсированную жизненную емкость легких (ЭФЖЕЛ, л), экспираторную форсированную жизненную емкость легких за первую секунду форсированного выдоха (ЭФЖЕЛ1, л/с), резервный объем выдоха (РОвыд, л), форсированный резервный объем выдоха (ФРОвыд, л).

Для исследований вегетативных регуляций сердечного ритма применена стандартная методика кардиоритмографии (КРГ), реализуемая соответствующим программным пакетом диагностического комплекса «Валента». По результатам КРГ получен общепринятый набор показателей, характеризующих вариабельность сердечного ритма каждого обследованного [1]. Сбор первичных данных осуществлялся в первой половине дня (8.30– 11.30), в положении обследуемых сидя.

Определяли следующие параметры сердечного ритма: частоту сердечных сокращений (ЧСС), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах (ВР), коэффициент монотонности (КМ), индекс напряжения регуляторных систем (ИНрс).

Статистическая обработка первичной информации включала в себя вычисление средних арифметических (M), ошибки средней (m). Достоверности различий показателей определяли по значениям t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

С учетом тесной взаимосвязи функциональной активности респираторной и сердечнососудистой систем вся группа обследованных была разделена на подгруппы, в зависимости от типа вегетативных регуляций ритма сердца.

Критерием выделения типов вегетативных регуляций являлся индекс напряжения регуляторных систем (ИНрс, у. е.). На основании величин ИНрс определен симпатикото-нический тип регуляций ритма сердца (ИНрс > 120 у. е.) и парасимпатикотоничес-кий тип (ИНрс < 100 у. е.).

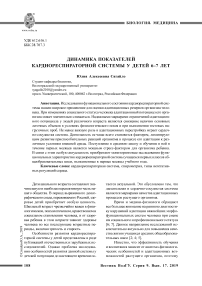

У детей с симпатикотоническим типом вегетативных регуляций изменение положения тела существенно влияло на основные дыхательные объемы, измеренные во время обычной, нефорсированной экспирации (см. рис. 1).

В целом для симпатикотонического типа характерна незначительная динамика параметров дыхательных объемов, определенных посредством обычной спирометрии в различных положениях тела.

Исключение составляет ДО, который был несколько выше в положении лежа как на спине, так и на животе, чем в положении сидя. Однако определение ДО у детей 6–7 лет методом усреднения величин 10 попыток дает значительную погрешность. В положении лежа многие дети пытались дышать более глубоко, поскольку данная поза менее удобна для спирометрического обследования.

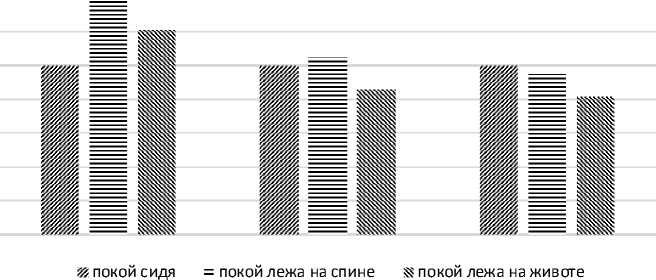

Параметры форсированной экспирации в симпатикотоническом типе имели незначительную динамику при перемене положения тела ребенка в пространстве (см. рис. 2).

В положении лежа на животе наблюдалось снижение всех параметров форсированной экспирации, однако, вследствие значительного индивидуального разброса их значений, различия величин данных параметров с уровнем в положении сидя были недостоверны.

Таким образом, в положении как лежа на спине, так и лежа на животе, дети испытывали затруднения выполнения в основном завершающего этапа скоростной экспирации – что и отражает снижение ФРОвыд и ФРОвыд1. По-ви-димому, это объясняется недостаточной тренированностью, «гиподинамичностью» обследованных, функциональной слабостью их вспомогательных экспираторных мышц (внутренних межреберных мышц), что особенно сказывается на снижении скорости окончания дыхательных экскурсий при форсированном выдохе.

После теста Мартине у детей наблюдалось существенное возрастание величин ФРОвыд и ФРОвыд1. По-видимому, физические нагрузки обладают значительным общим тренирующим эффектом, способствуя повышению тонуса вспомогательных экспираторных мышц, а также, возможно, способствуя некоторому снижению тонуса трахеобронхиального дерева во время своего выполнения.

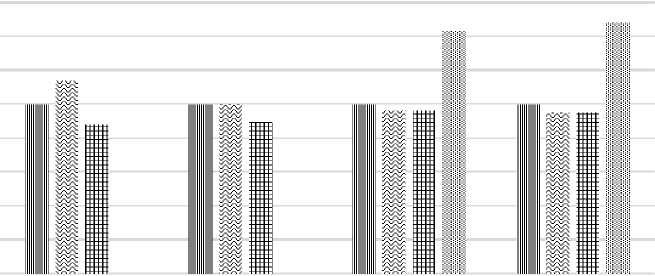

Парасимпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца, в отличие от симпатикотонического типа, характеризуется более выраженной динамикой дыхательных объемов при перемене положения тела ребенка. Не исключено, что это обусловлено особенностями телесной конституции детей-па-расимпатикотоников. Возможно, что изменения амплитуды движений диафрагмы и, осо-

Рис. 1. Симпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца.

Сравнительная динамика основных дыхательных объемов, измеренных методом обычной спирометрии в различных положениях тела обследуемых детей. Положение сидя принято за 100 %

Illi покой сидя S покой лежа на спине # покой лежа на животе И после нагрузки

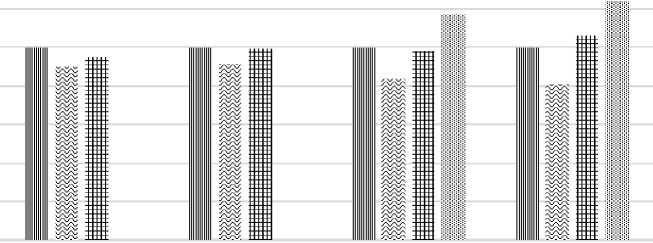

Рис. 2. Симпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца.

Сравнительная динамика основных дыхательных объемов, измеренных методом форсированной спирометрии в различных положениях тела обследуемых детей и после нагрузки.

Положение сидя принято за 100 %

бенно, наружных косых межреберных мышц у детей-парасимпатикотоников (более «широкогрудых», склонных к гиперстеническому типу телосложения, чем симпатикотоники) в положении лежа на животе более ограничены. В силу этого в данном положении наблюдается снижение ЖЕЛ и РОвыд (рис. 3).

Переворот на живот, способствуя повышению внутрибрюшного давления, является фактором, облегчающим завершение наиболее глубокого, полного выдоха. Если ребенок достаточно тренирован, имеет хорошее развитие мышц груди, то, успешно выполнив глубокий, полный вдох в положении лежа на животе, он далее выполняет глубокую эффектив- ную экспирацию, чему способствует увеличение давления в брюшной полости. Этим, на наш взгляд, объясняется возрастание РОвыд и ЖЕЛ в положении лежа на животе.

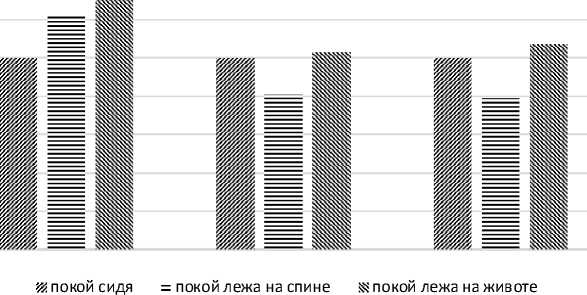

Для парасимпатикотонического типа по сравнению с симпатикотоническим типом характерна более высокая изменчивость легочных объемов, измеренных методом форсированной спирометрии. В положении лежа на спине дети-парасимпатикотоники испытывают затруднения с выполнением форсированной экспирации, что возможно связано с некоторым ограничением подвижности ребер и, соответственно, со снижением эффективности деятельности вспомогательных экспираторных мышц (рис. 4).

Рис. 3. Парасимпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца.

Сравнительная динамика основных дыхательных объемов, измеренных методом обычной спирометрии в различных положениях тела обследуемых детей. Положение сидя принято за 100 %

mu покой сидя а покой лежа на спине Е покой лежа на животе в после нагрузки

Рис. 4. Парасимпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца.

Сравнительная динамика основных дыхательных объемов, измеренных методом форсированной спирометрии в различных положениях тела обследуемых детей и после нагрузки.

Положение сидя принято за 100 %

Тест Мартине в парасимпатикотоничес-ком типе, также, как и в симпатикотоническом, способствует повышению величин ФРОвыд и ФРОвыд1, что объясняется тренирующим эффектом физических нагрузок и повышением проходимости трахеобронхиального дерева. Однако эти эффекты действия физической нагрузки в парасимпатикотоническом типе выражены слабее, чем в симпатикотоническом типе.

Заключение

Качество жизни школьников младших классов в значительной мере определяется успешностью адаптации к умственным, эмоциональным и смешанным нагрузкам, сопровождающим смену социального статуса человека.

Функциональное состояние респираторной и сердечно-сосудистой систем, оперативно реагирующее на действие констелляций стресс-факторов, позволяет судить о развитии негативных процессов, возникновении признаков дизрегуляции многих морфофункциональных систем организма.

Проведенные исследования методами кардиоритмографии и обычной и форсированной спирометрии позволили установить, что наличие симпатикотонического типа вегетативных регуляций кардиогемодинамики является маркером снижения величин параметров форсированной экспирации при нагрузках, тогда как парасимпатикотонический тип имеет больший диапазон функциональных резервов функции внешнего дыхания в условиях функциональных воздействий на организм ребенка.

Парасимпатикотонический тип вегетативных регуляций ритма сердца, в отличие от симпатикотонического типа характеризуется более выраженной динамикой дыхательных объемов при перемене положения тела ребенка. Не исключено, что это обусловлено особенностями телесной конституции де-тей-парасимпатикотоников. Возможно, что изменения амплитуды движений диафрагмы и, особенно, наружных косых межреберных мышц у детей-парасимпатикотоников (более «широкогрудых», склонных к гиперстеническому типу телосложения, чем симпатикото-ники) в положении лежа на животе более ограничены.

Список литературы Динамика показателей кардиореспираторной системы у детей 6-7 лет

- Баевский, Р. М. Вариабельность сердечного ритма: основы метода и новые направления / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов // Новые методы электрокардиографии / под ред. С. В. Грачева, Г. Г. Иванова, А. Л. Сыркина. - М.: Техносфера, 2007. - 149 с.

- ВУЗ, здоровье и проблемы адаптации / Г. М. Коновалова [и др.]. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. - 159 с.

- Исупов, И. Б. Создание и совершенствование учебных приборов междисциплинарного назначения как составная часть модернизации образовательного процесса (Опыт конструирования. Обобщение): монография / И. Б. Исупов. - Волгоград: Изд-во ВГАПО, 2015. - 224 с.

- Функциональное состояние и регуляторно-адаптивные возможности организма человека: монография / Г. А. Севрюкова [и др.]. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 104 с.

- Функциональные особенности дыхательной системы у молодых людей с последствиями детского церебрального паралича / Я. Г. Шмарина [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 8 (50), ч. 2. - С. 31-33.

- Stress due to exam in medical students-role of yoga / A. Malathi [et al.] // Indian J. Physiol. Pharmacol. - 1999. - Vol. 43, № 2. - P. 218-224.

- The effects of occupational stress on blood pressure in men and women / Th. Pickering // Acta physiol. Scand. Suppl. - 1997. - Vol. 161, Suppl. № 640. - P. 125-128.