Динамика показателей скелетного гомеостаза у травматологических больных в условиях применения ГБО

Автор: Кузнецова Л.С., Лунева С.Н., Сысенко Ю.М., Николайчук Е.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

В динамике обследованы 35 больных с переломами длинных трубчатых костей, которым был произведен закрытый чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова. 15 пациентам в послеоперационном периоде были проведены сеансы ГБО, 20 пациентов проходили лечение без применения баротерапии. В сыворотке крови исследовали активность щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ), их костных изоэнзимов (КЩФ и ТрКФ), уровни общего кальция, магния, неорганического фосфата и хлоридов. Было доказано положительное влияние применения ГБО-терапии на качество и сроки консолидации переломов.

Травма, переломы, длинные трубчатые кости, чрескостный остеосинтез, гбо, скелетный гомеостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/142120664

IDR: 142120664

Текст научной статьи Динамика показателей скелетного гомеостаза у травматологических больных в условиях применения ГБО

Известно, что скелетная травма влияет на состояние гомеостаза, находящегося под контролем практически всех системных и местных факторов. Как любой стресс-синдром, она включает острую фазу адаптации и фазу перехода к долговременной адаптации, которые характеризуются усилием активности определенных групп факторов катаболической или анаболической направленности, что в приложении к репаративному остеогенезу соответствует резорбтивной (катаболической) и биосинтетической (анаболической) фазам костеобразования, т.е. фазам ремоделирования [1]. Глубина и продолжительность фаз адаптационного ответа зависят от объема оперативного вмешательства и адекватности лечебных мероприятий.

Основными принципами лечения травматологических больных являются восстановление анатомических взаимоотношений поврежденного сегмента и его функции с ранней активизацией больного. Оценивая характер развития фаз адаптации при помощи биохимических маркеров резорбции и новообразования, характера кальций-фосфорного обмена, важного фактора поддержания гомеостаза межклеточной жидкости и костной ткани, можно получить критерии прогнозирования течения репаративного процесса и проводить корригирующие лечебные мероприятия. При оценке изменений в костной ткани необходимо учитывать, что сдвиги метаболизма в ней отражают показатели крови, и параметры минерально-белкового – углеводного и липидного обмена отклоняются в сыворотке крови в ответ на процессы, протекающие в кости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С целью изучения метаболической реакции на травму и условия реабилитации проведены динамические исследования сыворотки крови у 35 больных с переломами длинных трубчатых костей в возрасте от 50 до 70 лет, которым был произведен закрытый чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова. Больные были разделены на 2 группы: I группа (15 больных) в послеоперационном периоде получала сеансы ГБО, II группа (20 больных) проходила лечение без применения баротерапии.

Лечение проводилось в одноместной лечебной барокамере БЛКС 303 МК на 2-5 день после осуществления чрескостного остеосинтеза.

Выбор режима и схемы применения ГБО определялись общим состоянием больного, тяжестью повреждения кости и окружающих ее мягких тканей, наличием сопутствующих повреждений и заболеваний, переносимостью ГБО-тера-пии.

Режим на изопрессии составлял 1,4-2 ата, подбирался индивидуально, с экспозицией 40-60 мин. Количество сеансов составляло 8-10.

Забор крови производили на 3 день после произведенного чрескостного остеосинтеза, после проведения курса ГБО, что соответствовало 20-23 дню после операции, перед снятием аппарата (50-53 день) и через 1 месяц после снятия аппарата.

Лабораторный контроль за процессом заживления переломов и прогнозом их исходов включал определение щелочной (ЩФ) и кислой (КФ) фосфатаз, их костных изоэнзимов КЩФ и

РЕЗУЛЬТАТЫ

Получение травм и наложение аппарата приводили к мобилизации основных систем поддержания гомеостаза и стимуляции биосинтеза коллагена и неколлагеновых белков, являющихся основой органического матрикса, выполняющего опорную и регуляторные функции.

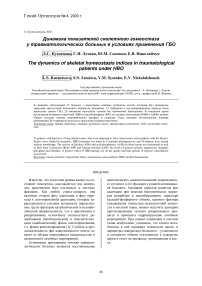

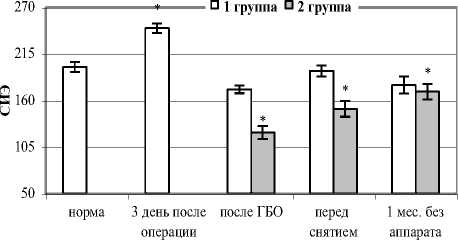

Максимальные изменения всех изучаемых параметров наблюдали на 3 сутки после остеосинтеза (таблица 1). Отмечалась гиперкальциемия, гиперфосфатемия, повышалась концентрация хлорид-ионов, соответственно достоверно увеличивался СИЭ. Возрастала активность как общей ЩФ, так и КЩФ в большей степени, чем ТрКФ, ИФ увеличивался в 1,7 раза (рис. 1, 2). В обеих группах картина была аналогичной.

На 20-23 сутки показатели скелетного гомеостаза в группах больных имели существенные различия. У пациентов I группы метаболи-

ТрЩФ – маркеров новообразования и резорбции костной ткани, уровни общего кальция (Са), магния (Mg), неорганического фосфата (Рн) и хлоридов (Cl). Активность ферментов определяли на фотометре «Stat Fax» (США), используя наборы реактивов «Витал» (Россия), изоферменты – методом ЭФ на системе «Paragon» и «Bekman» (США). Содержание электролитов определяли на анализаторе «Corning» (Великобритания).

Травматическая болезнь обусловливает широкий спектр изменений параметров внутренней среды и метаболизма, что вместе с возрастом, локализацией и тяжестью перелома приводит к значительному варьированию результатов. С целью повышения информативности и нивелирования отдельных значений были рассчитаны интегральные индексы: системный индекс электролитов [(СИЭ), отражавший процессы минерализации и деминерализации (СИЭ = (Са×Mg× Cl)/Р н ] и системный индекс фосфатаз (ИФ), отражающий соотношение объемов резорбции и костеобразования [(ИФ = КЩФ/ТрКФ)].

Биологический символ индексов заключался в характеристике костного ремоделирования, соотношении паратирин-кальцитонин зависимых фаз костеобразования [4]. Достоверность различий в малых выборках оценивали, используя непараметрические критерии Вилкоксона-Манна-Уитни [2]. Контролем служили сыворотка крови группы здоровых лиц аналогичного возраста.

ОБСУЖДЕНИЕ ческий профиль был близок к физиологической норме, низкое значение СИЭ наблюдалось за счет гипокальциемии и магниемии. Достоверные различия сохранялись для значений КЩФ и ТрКФ, однако их активность была сбалансирована, и ИФ находился в интервале нормальных значений. У пациентов II группы достоверные различия сохранялись в активности КЩФ и ТрКФ, т.е активность остеобластов уравновешивалась функциональной активностью остеокластов, ИФ был в пределах нормы, что соответствовало фазе ремоделирования. Во II группе отмечалась гипокальциемия, соответственно СИЭ оставался достоверно низким, ИФ был сдвинут в сторону остеокластической резорбции. Но тем не менее в последующем прослеживалась положительная тенденция нормализации показателей скелетного гомеостаза.

Таблица 1

Активность фосфомоноэстераз и показатели скелетного гомеостаза у травматологических больных в процессе лечения в условиях применения ГБО

|

Сроки исследования |

№ группы |

Показатели |

|||||||

|

Са ммоль/л |

Mg ммоль/л |

Cl ммоль/л |

P н, ммоль/л |

СИЭ |

КЩФ Е/л |

ТрКФ, Е/л |

ИФ |

||

|

Контрольная группа |

n=17 |

2,38±0,17 |

0,86±0,04 |

109,0±7,5 |

1,12±0,10 |

199,2±5,9 |

49,0±3,22 |

3,60±0,19 |

11,7±0,10 |

|

3-й день после остеосинтеза |

n=35 Iгр.=15 IIгр.=20 |

3,10±0,19* |

1,10±0,11* |

115,0±4,21* |

1,60±0,12* |

245,0±5,67* |

135,0±7,2* |

7,9±0,36* |

17,3±1,1* |

|

После ГБО, 20 дней после остеосинтеза |

I гр. |

2,18±0,11 |

0,80±0,02 |

110,0±3,91 |

1,16±0,12 |

172,9±4,5 |

122,7±5,11* |

11,4±0,78* |

10,7±0,60* |

|

II гр. |

2,02±0,14* |

0,68±0,01* |

108,9±5,2 |

1,30±0,12* |

122,0±7,8* |

115,0±6,2* |

13,0±0,86* |

8,8±0,74* |

|

|

Перед снятием аппарата, 50 дней после остеосинтеза |

I гр. |

2,20±0,19 |

0,80±0,02 |

108,0±6,1 |

0,94±0,10 |

194,6±6,4 |

78,0±4,91* |

7,8±0,69* |

10,0±1,0* |

|

II гр. |

2,08±0,12* |

0,70±0,04 |

110,0±7,8 |

1,07±0,09 |

149,7±9,1* |

60,0±2,02 |

7,9±0,72 |

7,60±0,70* |

|

|

1 месяц без аппарата |

I гр. |

2,26±0,19 |

0,80±0,09 |

108,0±7,1 |

1,20±0,17 |

178,0±10,2 |

62,0±3,10 |

5,7±0,27 |

10,9±1,11 |

|

II гр. |

2,10±0,18 |

0,76±0,08 |

110,0±9,2 |

1,02±0,10 |

170,0± 6,1 |

56,0±4,19 |

6,2±0,31 |

9,1±0,26* |

|

Примечание: * – различия с контролем достоверны Р ≤ 0,05

аппарата

Рис. 1. Динамика СИЭ в послеоперационном периоде

операции снятием после аппарата снятия аппарата

Рис. 2. Динамика ИФ в послеоперационном периоде

Через 1 месяц после снятия с поврежденного сегмента аппарата у пациентов I группы все параметры укладывались в значения физиологической нормы, а у пациентов II группы СИЭ и ИФ оставались достоверно ниже. Из чего следует, что изменение показателей гомеостаза было более стойким, а катаболическая фаза – продолжительнее.

Высокая активность метаболизма костной ткани обеспечивает ее возможность пластично реагировать на изменения механических напряжений, нейроэндокринной регуляции, а также метаболических сдвигов, развивающихся в организме. Это достигается за счет изменения спектра и распределения в органическом матриксе ферментов, их ингибиторов, гликопротеинов, минералов. Биохимические параметры ремоделирования невозможно отдифференцировать в зависимости от изменений обмена в разных отделах кости. Они отражают итоговые изменения резорбции или новообразования, направленные в ту или иную сторону, и отвечают на изменения в структуре кости быстрее, чем это фиксируют другие методы исследований [5].

Наиболее выраженная перестройка регуляторных механизмов происходит в первые 3 су- ток после операции. Активность ферментов, принимающих участие в ремоделировании костной ткани (КЩФ и ТрКФ) под влиянием экстремального фактора, каким является травма, сдвинута в сторону гиперкомпенсации, что является проявлением биохимической адаптации. Гомеостатические механизмы, которые вызывают изменения функции почек и костной ткани, направлены на поддержание постоянства состава крови, в частности, электролитов. Повышение КЩФ и ТрКФ в крови после остеосинтеза обусловлено вначале поступлением их из зоны перелома, из дегенерирующих остеоцитов и остеобластов, в последующем – из пролифе-рующих остеогенных клеток. Наибольшее содержание коллагена костной ткани совпадает с высокой активностью КЩФ, участвующей в образовании фибриллярных белков и ядер минерализации в костной ткани.

С возрастом наблюдается торможение новообразования костной ткани, снижение функции остеобластов в формировании очагов минерализации, снижение остеогенетических потенций [7]. Применение ГБО в послеоперационном периоде стимулировало репаративные процессы, что нашло выражение в сокращении фазы ката- болизма и более раннем наступлении фазы долговременной адаптации – анаболической. У больных I группы применение гипербарического кислорода благоприятно влияет на уровень целостного организма, стимулирует остеогене-тическую дифференциацию остеобластов, активизирует биосинтетические процессы и белково-синтетическую функцию печени [3, 6].

Процессы депонирования кальция и фосфора в костях, их абсорбция в кишечнике и экскреция с мочой сбалансированы, и восстановление их уровня в крови является свидетельством отсутствия остеопоротического синдрома и остеомаляции. Изменение магния коррелирует с динамикой калия, хлорид-ион содержится в интерстициальной жидкости, определяет рН внутренней среды и влияет на обмен электролитов.

При изучении процессов регенерации обнаружилась четкая параллель между оптимальны- ми показателями минерального обмена и стадиями репаративного процесса. Ремоделирование является одним из звеньев адаптационной перестройки костной ткани и возникает под действием различного рода факторов: в данном случае – травмы. Начальный этап адаптационной реакции – ответ на прикладываемое напряжение, следующий этап – инициация адаптационного ответа в костном матриксе химическими факторами, а конкретно – вымыванием из кристалла гидроксиаппатита Са, Мg и Рн, что сопровождалось повышением СИЭ и ИФ. Затем следует фаза физиологической регенерации, которая представлена ремоделированием и соответствует фазе долговременной адаптации. Характерными чертами являлись восстановление в сыворотке крови уровня минералов, нормализация соотношения костеобразования и резорбции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррективный анализ биохимических данных показал, что применение ГБО в терапевтических дозах в раннем послеоперационном периоде положительно влияет на восстановление минерального обмена и баланса между остеоге незом и резорбцией, активизирует метаболиче ские процессы и способствует заживлению пе реломов.