Динамика профессиональных деструкций в соотношении с динамикой эго-идентичности у представителей социальной и производственной сфер деятельности

Автор: Солдатова Елена Леонидовна, Шевченко Анна Александровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии

Статья в выпуске: 45 (304), 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложен подход к изучению профессиональных деструкций с позиции положений концепции динамики эго-идентичности в нормативных кризисах развития личности взрослого человека. Выявлены общие и специфические особенности профессиональных деструкций представителей производственной и социальной сфер деятельности.

Профессиональные деструкции, эго-идентичность, выгорание

Короткий адрес: https://sciup.org/147159789

IDR: 147159789 | УДК: 159.923+316.6

Текст научной статьи Динамика профессиональных деструкций в соотношении с динамикой эго-идентичности у представителей социальной и производственной сфер деятельности

Современное российское общество нуждается в успешных специалистах, способных к эффективной реализации профессиональных задач. Однако условия деятельности, связанные с отсутствием стабильности, высокими требованиями, предъявляемыми к личности, способствуют возникновению профессиональных деструкций и снижению эффективности профессиональной деятельности. Для профилактики профессиональных деструкций и совершенствования профессионального обучения специалистов, квалификация которых соответствует требованиям нового времени, необходимо понимание специфики этих профессиональных деструкций и динамики их развития.

В отечественной психологии термин «профессиональные деструкции» появился относительно недавно и занял прочное место среди терминов, обозначающих негативные профессиональные явления, такие, например, как психическое выгорание и профессиональные деформации. Несмотря на интерес к теме, существует неоднозначное понимание данных явлений: они рассматриваются и как самостоятельные, и как тождественные, и как находящиеся в родовидовых отношениях. Например, в работах В.Е. Орла [4] и Э.Э. Сыманюк [7] профессиональные деформации рассматриваются как вид профессиональных деструкций, в работах Э.Ф. Зеера [3] и Ю.П. Поваренкова [5] эти понятия отождествляются. Большинством исследователей профессиональная деформация понимается как изменения структуры личности и деятельности профессионала.

Относительно соотношения понятий «профессиональные деструкции» и «психическое выгорание» в научной литературе также не существует единства. Так, В.Е. Орел, Ю.П. Поваренков психическое выгорание рассматривают как вид профессиональных деструкций, а Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк – как вид профессиональной деформации.

В современной психологической науке наиболее исследованным среди представленных выше явлений является психическое выгорание. Можно выделить несколько групп подходов к его изучению: изучение источников выгорания, его структуры (структурный), процесса (процессный), подход к описанию выгорания с системных позиций (системный).

В зависимости от того, что выделяется исследователем в качестве основных причин выгорания, существуют четыре группы подходов к описанию данного явления: индивидуальный (механизм возникновения выгорания объясняется действием внутренних причин – утомление, неудачный поиск смыла жизни и т. д.), интерперсональный (причиной выгорания является асимметрия отношений профессионала и клиента), организационный (организационная среда рассматривается как фактор формирования выгорания) и интегративный (выгорание вызывается интегративным взаимодействием личностных и организационных факторов).

Структурный подход рассматривает выгорание как конструкт, в структуру которого входят несколько компонентов. Структура психического выгорания (по мнению С. Maslach и S. Jacson) включает три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию (дегуманизацию отношений) и редукцию профессиональных достижений (снижение профессиональной самооценки) [8]. Многочисленные исследования не только подтвердили правомерность такого представления о структуре выгорания, но и существенно расширили сферу их применения, включив в перечни «риска выгорания» сферы деятельности, не связанные с межличностными контактами .

Процессный подход рассматривает выгорание как динамический процесс, развивающийся во времени и имеющий определенный фазы. Наиболее популярной точкой зрения в этом подходе является рассмотрение выгорания с позиции теории стресса (C. Cherniss, В.В. Бойко). В соответсвии с такими представлениями был разработан опросник [1], однако сведение выгорания только к стрессу, на наш взгляд, чрезмерно упрощает понимание данного явления.

Описания психического выгорания с системных позиций предложено в структурно-генетической концепции В.Е. Орла [4], в которой выгорание представлено как антисистема, поскольку оказывает разрушительное воздействие на системы, в чей состав она входит.

Анализ исследований по данной пробле- ме позволил выделить некоторые существующие противоречия. Во-первых, отсутствует четкая дифференциация понятий «профессиональные деструкции», «психическое выгорание» и «профессиональная деформация», в связи с чем не существует однозначного понимания структуры профессиональных деструкций. Во-вторых, наиболее часто проявления профессиональных деструкций, деформации и выгорания были исследованы у представителей социальной сферы деятельности – учителей, руководителей, социальных работников, психологов, сотрудников правоохранительных органов, хотя некоторыми авторами эти явления понимаются как общепрофессиональные [4, 8]. Только незначительная часть исследований выполнена на представителях несоциальных сфер деятельности, и динамический аспект в таких исследованиях, как правило, не представлен.

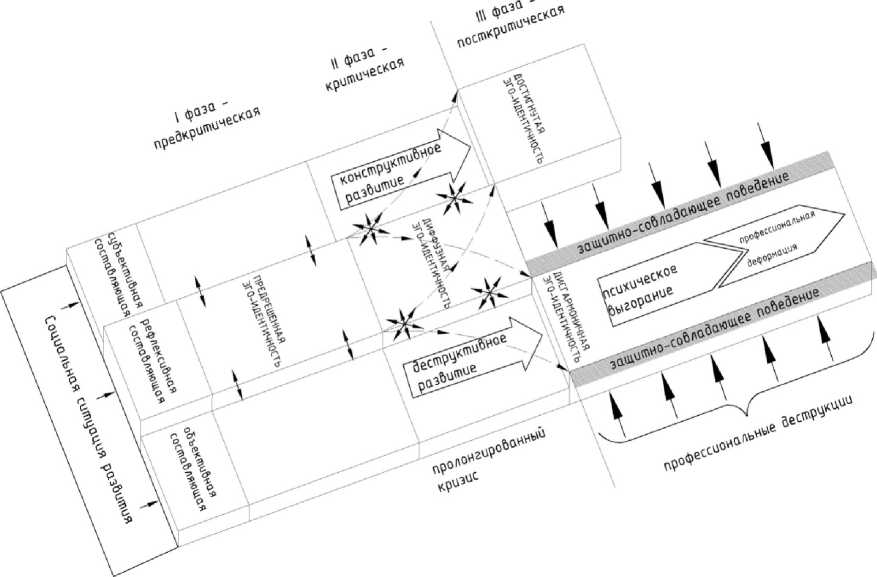

Выявленные противоречия обосновывают актуальность исследования профессиональных деструкций у представителей производственной сферы деятельности. Первым этапом такого исследования стало создание теоретической модели (см. рисунок). Методологическую основу данной модели составляет структурно-генетическая концепция профес-

Модель психологического содержания и особенностей возникновения профессиональных деструкций

сионального выгорания В.Е. Орла [4] и концепция динамики эго-идентичности в нормативных кризисах взрослого человека Е.Л. Солдатовой [6].

Согласно концепции динамики нормативного кризиса Е.Л. Солдатовой любой нормативный кризис развития, в том числе и профессиональный, открывается изменением объективной составляющей социальной ситуации развития. В профессиональном кризисе таким пусковым механизмом может явиться, например, изменение профессионального статуса или вхождение в новое профессиональное сообщество, что приводит к изменениям в субъективной составляющей социальной ситуации развития (фактически – в структуре личности). Например, изменения в целях и ценностях влекут за собой изменения в са-моотношении и ставят субъекта перед вопросом о соответствии новым требованиям. Эту оценку производит рефлексивная составляющая структуры личности, а именно эгоидентичность. Первой фазе нормативного кризиса соответствует статус предрешенной идентичности, во второй фазе кризис усугубляется и ей соответствует статус диффузной идентичности. В норме в третьей фазе происходит выход из кризиса и адаптация к новым требованиям, формируется достигнутая эгоидентичность. В случае неконструктивного разрешения противоречия между объективно изменившимися условиями профессиональной деятельности и отношением личности к этим изменениям из-за недостаточной рефлексии формируется дисгармоничная эгоидентичность. Защитно-совладающее поведение замещает рефлексию и препятствует ей. Формирование дисгармоничной идентичности сопряжено с нарушениями в межличностных отношениях и отрицанием общественных этических норм (объективные изменения), с несформированной системой ценностей, отсутствием жизненных целей (изменение отношения к деятельности). Дисгармоничная эго-идентичность является основой для формирования психического выгорания.

В модели психологического содержания и особенностей возникновения профессиональных деструкций психическому выгоранию принадлежит центральная роль. Это положение основывается на структурно-генетической концепции профессионального выгорания В.Е. Орла, согласно которой выгорание понимается как антисистема, продуцирующая из- менения в структуре личности (то есть приводящая к деформации).

Профессиональные деформации проявляются на всех уровнях системы отношений профессионала: межличностном, внутрилич-ностном (деформация жизненных целей и смыслов), рефлексивном (изменение защитно-совладающего поведения, замещающего рефлексию).

Таким образом, такого рода модель, основанная на положениях концепции динамики нормативного кризиса Е.Л. Солдатовой и структурно-генетической концепции профессионального выгорания В.Е. Орла, позволяет преодолеть выделенные противоречия и обосновать возможность исследования структурных и динамических аспектов профессиональных деструкций. Обобщая вышеизложенное, можно предложить следующие представления о профессиональных деструкциях, которые понимаются нами как негативное профессиональное явление, являющееся результатом дисгармоничного прохождения нормативных кризисов развития личности, возникающим вследствие неконструктивного разрешения противоречия между объективно изменившимися условиями профессиональной деятельности и отношением личности к этим изменениям. Психологическое содержание профессиональных деструкций определяется спецификой социальной ситуации развития и включает психическое выгорание, дисгармоничную эго-идентичность и неэффективное защитно-совладающее поведение, деформацию межличностных отношений и жизненных целей.

В дальнейшем проводилась эмпирическая проверка описанной выше модели.

В работе использована методика исследования психического выгорания: опросник MBI (С. Maslach и S. Jacson) в адаптации Н.Е. Водопьяновой [2], предназначенный для исследования представителей социальной сферы деятельности; методика В.Е. Орла [4], предназначенная для представителей производственной сферы деятельности, а также методика диагностики структуры и статусов эгоидентичности (СЭИ-тест) Е.Л. Солдатовой [6].

В исследовании приняли участие представители социальной сферы деятельности – 186 человек и производственной сферы деятельности – 139 человек. Все участники исследования по внешнему критерию были разделены на две группы: профессионалы с вы- соким уровнем выгорания и профессионалы с низким уровнем выгорания. Для выявления значимости различий в распределении специалистов с разным уровнем выгорания в группах представителей социальной и производственной сфер деятельности был использован критерий φ* – угловое преобразование Фишера. Выявлено, что между исследуемыми группами не обнаружено статистически значимых отличий в доле участников с разным уровнем выгорания (для групп с высоким уровнем выгорания φ* = 0,259, с низким уровнем φ* = 1,097; φ* = 1,64 (р ≤ 0,05) и φ* = 2,31 (р ≤ 0,01)), и, следовательно, результаты обеих групп подходят для дальнейшего сравнения.

Для выявления преобладания доли «выгоревших» и «невыгоревших» профессионалов в каждой фазе нормативного кризиса был использован критерий φ* – угловое преобразование Фишера. Результаты математической обработки данных представлены в таблице.

Соотношение «выгоревших» и «невыгоревших» профессионалов в разных фазах нормативного кризиса

|

Группы |

Социальная сфера |

Производственная сф |

ера |

||||

|

Фазы кризиса |

Шкалы-СЭИ-теста |

«Выгоревшие» (%) |

«Невыгоревшие» (%) |

φ* |

«Выгоревшие» (%) |

«Невыгоревшие» (%) |

φ* |

|

I фаза кризиса (предрешенная эго-идентичность) |

ОП |

15,8 |

25,4 |

1,8* |

23,1 |

20,7 |

0,45 |

|

ОВ |

12,3 |

14,2 |

0,50 |

15,3 |

11,9 |

0,93 |

|

|

С |

13,8 |

20,0 |

1,41 |

17,4 |

18,1 |

0,15 |

|

|

ОЖП |

8,7 |

14,1 |

1,64* |

16 |

9,5 |

1,81* |

|

|

ЭЗ |

12,7 |

15,3 |

0,65 |

15,5 |

16,9 |

0,32 |

|

|

ПН |

8,8 |

10,7 |

0,64 |

11,1 |

11,6 |

0,16 |

|

|

ОЦ |

10,6 |

13,1 |

0,69 |

14,6 |

8,2 |

1,88* |

|

|

СС |

16,4 |

15,6 |

0,17 |

18,2 |

16,7 |

0,32 |

|

|

II фаза кризиса (диффузная эгоидентичность) |

ОП |

4,4 |

5,3 |

0,31 |

9,1 |

6,6 |

0,73 |

|

ОВ |

8,6 |

6,2 |

0,82 |

9,7 |

9,1 |

0,19 |

|

|

С |

10,3 |

2,1 |

3,09** |

11,6 |

5,1 |

1,98* |

|

|

ОЖП |

9,8 |

10,9 |

0,35 |

13,0 |

11,2 |

0,51 |

|

|

ЭЗ |

6,7 |

12,7 |

1,78* |

7,7 |

16,9 |

2,4** |

|

|

ПН |

8,8 |

14,6 |

1,84* |

11,6 |

13,1 |

0,45 |

|

|

ОЦ |

4,4 |

5,0 |

0,25 |

12,3 |

10,5 |

0,52 |

|

|

СС |

5,7 |

5,7 |

0 |

6,8 |

9,1 |

0,69 |

|

|

Пролонгированный кризис (дисгармоничная эго-идентичность) |

ОП |

3,5 |

3,5 |

0 |

8,3 |

2,5 |

2,07* |

|

ОВ |

7,4 |

3,7 |

1,47 |

9,7 |

5,7 |

1,42 |

|

|

С |

7,6 |

2,1 |

2,28* |

7,2 |

5,8 |

0,47 |

|

|

ОЖП |

5,4 |

8,2 |

1,07 |

9,5 |

8,9 |

0,19 |

|

|

ЭЗ |

2,7 |

7,3 |

1,88* |

5,6 |

5,6 |

0 |

|

|

ПН |

4,9 |

9,8 |

1,93* |

7,6 |

10,1 |

0,88 |

|

|

ОЦ |

1,3 |

10,6 |

3,89** |

8,2 |

5,8 |

0,87 |

|

|

СС |

2,5 |

4,9 |

1,01 |

3,0 |

6,1 |

1,23 |

|

|

III фаза кризиса (автономная эго-идентичность) |

ОП |

2,6 |

1,8 |

0,41 |

0,8 |

1,7 |

0,64 |

|

ОВ |

4,9 |

4,9 |

0 |

1,7 |

2,3 |

0,40 |

|

|

С |

3,4 |

6,9 |

1,36 |

2,9 |

3,6 |

0,33 |

|

|

ОЖП |

5,4 |

1,6 |

2,07* |

0,6 |

2,4 |

1,43 |

|

|

ЭЗ |

4,7 |

2,0 |

1,33 |

1,4 |

1,4 |

0 |

|

|

ПН |

1,5 |

1,5 |

0 |

2,0 |

1,5 |

0,38 |

|

|

ОЦ |

6,3 |

3,8 |

1,03 |

5,3 |

6,4 |

0,43 |

|

|

СС |

7,4 |

4,9 |

0,82 |

4,5 |

3,0 |

0,64 |

|

ОП – общий показатель; ОВ – ответственность за выбор; С – самодостаточность;

ОЖП – осознанность жизненного пути; ЭЗ – эмоциональная зрелость;

ПН – принятие настоящего; ОЦ – осознанность ценностей; СС – соответствие себе;

φ* – угловое преобразование Фишера; (%) – процентная доля;

* – уровень статистической значимости 0,05; **– уровень статистической значимости 0,01.

СЭИ-тест – тест структуры и статусов эго-идентичности.

В первой фазе нормативного кризиса выявлены профессионально-специфические закономерности для каждой сферы деятельности:

-

• в социальной сфере доля «невыгоревших» профессионалов значимо больше, чем доля «выгоревших» (по шкалам «общий показатель» φ* = 1,8 при р ≤ 0,05 и «осознанность жизненного пути» φ* = 1,64 при р ≤ 0,05). Очевидно, число «невыгоревших» специалистов больше среди респондентов, идентичность которых соответствует первой фазе кризиса. Вероятно, выгорание формируется на последующих этапах нормативного кризиса;

-

• в производственной сфере доля «выгоревших» профессионалов значимо больше, чем доля «невыгоревших» (по шкалам «осознанность жизненного пути» φ* = 1,81 при р ≤ 0,05 и «осознанность ценностей» φ* = 1,88 при р ≤ 0,05). Вероятно, что первая фаза нормативного кризиса является сензитивным периодом для формирования психического выгорания и профессиональных деструкций в целом у работников производства. Этим фактом объясняется большая подверженность выгоранию представителей данной группы профессий. Больший вклад в формирование психического выгорания вносит инфантильное представление о своем развитии и стагнация системы ценностей респондентов.

Второй фазе нормативного кризиса в группе представителей социальной сферы деятельности соответствуют как высокие уровни выгорания – доля «выгоревших» профессионалов значимо больше, чем доля «невыгоревших» (по шкале «самодостаточность» φ* = 3,09 при р ≤ 0,01), так и низкие уровни выгорания – доля «невыгоревших» профессионалов значимо больше, чем доля «выгоревших» (по шкалам «принятие настоящего» φ* = 1,84 при р ≤ 0,05 и «эмоциональная зрелость» φ* = 1,78 при р ≤ 0,05).

Второй фазе кризиса в группе представителей производственной сферы деятельности соответствуют как высокие уровни выгорания – доля «выгоревших» профессионалов (по шкале «самодостаточность» φ* = 1,98 при р ≤ 0,05) значимо больше, чем доля «невыгоревших»; так и низкие уровни выгорания – доля «невыгоревших» профессионалов значимо больше, чем доля «выгоревших» (по шкале «эмоциональная зрелость» φ* = 2,4 при р ≤ 0,01).

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в двух профессиональных груп- пах доля «выгоревших» участников с показателем статуса диффузной эго-идентичности по шкале «самодостаточность» значимо выше, чем доля «невыгоревших», и доля «выгоревших» респондентов с показателем статуса диффузной эго-идентичности шкалы «эмоциональная зрелость» значимо ниже, чем у «невыгоревших» специалистов. Вероятно, что для «выгоревших» специалистов более характерно неверие в себя, пассивность и отстраненность, а менее характерно подавление сильных эмоциональных переживаний. Для «невыгоревших» специалистов социальной сферы более характерно непринятие своего статуса, недовольство настоящим, чем для «выгоревших». В целом вторая фаза кризиса является переломным моментом в течение кризиса. Возможны два варианта исхода: продуктивный выход из кризиса и снижение уровня выгорания либо переход в пролонгированный кризис и усиление выгорания.

В пролонгированном кризисе выявлены универсальные закономерности для представителей обеих сфер деятельности: доля «выгоревших» профессионалов значимо больше, чем «невыгоревших» (по шкале «самодостаточность» φ* = 2,28 при р ≤ 0,05 для представителей социальной сферы деятельности; по шкале «общий показатель» φ* = 2,07 при р ≤ 0,05 для представителей производственной сферы деятельности). В данном случае дисгармоничная эго-идентичность может являться основой формирования выгорания.

Обнаружены профессионально-специфические особенности только для представителей социальной сферы деятельности: доля «невыгоревших» профессионалов значимо больше, чем «выгоревших» (по шкалам «эмоциональная зрелость» φ* = 1,88 при р ≤ 0,05, «принятие настоящего» φ* = 1,93 при р ≤ 0,05, «осознанность ценностей» φ* = 3,89 при р ≤ 0,01). Можно заключить, что «выгоревшие» представители социальной сферы деятельности характеризуются нестабильностью по параметру уверенности в себе (выражено неверие в себя либо абсолютизация своей независимости). Менее характерны для них противоречия в системе ценностей и эмоциональной сфере, непринятие роли настоящего в понимании жизненного пути, чем для «невыгоревших». Вероятно, в данном случае дисгармоничная идентичность является основой для формирования других синдромов, как профессиональных, так и непрофессиональных.

В третьей фазе кризиса выявлены профессионально-специфические особенности только у представителей социальной сферы деятельности: доля «выгоревших» профессионалов с высоким показателем автономии по шкале «осознанность жизненного пути» значимо больше, чем «невыгоревших» (φ* = 2,07 при р ≤ 0,05). Можно заключить, что для «выгоревших» лиц более характерно реалистическое представление о своем жизненном пути, чем для «невыгоревших». Вероятно, лишение иллюзий относительно своих способностей и невозможности оказывать влияние на сложные рабочие ситуации способствует формированию выгорания. Полученные данные объяснимы неоправданными ожиданиями специалистов социальной сферы деятельности (так называемым «синдромом Флоренс Найтингейл») [1].

Таким образом, выявлены особенности профессиональных деструкций в соотношении с динамикой эго-идентичности в нормативном кризисе. У работников производства профессиональные деструкции возникают уже в первой фазе, вторая фаза нормативного кризиса для представителей обеих сфер деятельности является возможностью для выхода из кризиса или перехода в пролонгированный кризис и роста профессиональных деструкций. Основой для возникновения психического выгорания является пролонгированный кризис. Снижение показателей выгорания у профессионалов с профессиональными деструкциями происходит в третьей фазе нормативного кризиса.

Список литературы Динамика профессиональных деструкций в соотношении с динамикой эго-идентичности у представителей социальной и производственной сфер деятельности

- Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других/В.В. Бойко. -М.: Наука, 1996. -472 с.

- Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса/Н.Е. Водопьянова. -СПб.: Питер, 2009. -336 с.

- Зеер Э.Ф. Психология профессий/Э.Ф. Зеер. -Екатеринбург: УГППУ, 1999. -280 с.

- Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности/В.Е. Орел. -М.: Изд-во «Ин-т психологии РАН», 2005. -330 с.

- Поваренков Ю.П. Конструктивные и деструктивные тенденции профессионального становления и реализации личности/Ю. П. Поваренков//Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специалистов помогающих профессий (в медицинской, психологической и педагогической практике): сб. науч. ст. -Курск: Изд-во Курского госуниверситета, 2007. -С. 132-135.

- Солдатова Е.Л. Системогенез личности: кризисы и идентичность: учеб. пособие/Е.Л. Солдатова. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. -179 с.

- Сыманюк Э.Э. Психологические основания профессиональных деструкций педагога: дис.. д-ра психол. наук/Э.Э. Сыманюк. -Екатеринбург, 2005. -452 с.

- Maslach C. Job burnout: new directions in research and intervention/C. Maslach//Current Directions in Psychological Science. -2003. -Vol. 12. -P. 189-192.