Динамика развития прибрежной котловины выдувания (Вислинская коса, Юго-Восточная Балтика)

Автор: А.Р. Данченков, Е.Д. Питерниекс, Н.С. Белов

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (367), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты 12-летнего исследования развития элемента дюнного комплекса на Вислинской косе Балтийского моря. Объект исследования представляет собой интенсивно развивающуюся в ходе антропогенного воздействия котловину выдувания. Оценка развития форм рельефа во времени осуществлялась посредством определения геоморфологических изменений при использовании ЦМР, которые были получены с помощью топографических измерений наземного лазерного сканирования (НЛС) либо аэротриангуляции с сетью опознавательных знаков, сопровождаемых GNSS RTK-измерениями. Выявлено, что скорость опустынивания зависит от структуры растительных сообществ и поддерживается за счет импульсного поступления песка по сети каналов. Наиболее активно ассимилируются травяные территории, обладая низкой шероховатостью, в то время как древесно-кустарниковая растительность, наоборот, разряжает ветропесчаный поток, наращивая перед собой аккумулятивную толщу. При соединении с пляжем котловина обладает наибольшей активностью, которая снижается по достижении ею критической ширины, когда эффект Вентури перестает быть действенным в условиях имеющегося ветрового климата.

Приморская дюна, котловина выдувания, анализ ЦМР, эколого-геоморфологические опасности, вектор геометрической трансформации рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/149149050

IDR: 149149050 | УДК: 551.435.32 | DOI: 10.19110/geov.2025.7.2

Текст научной статьи Динамика развития прибрежной котловины выдувания (Вислинская коса, Юго-Восточная Балтика)

Котловины выдувания представляют собой впадины, образующиеся на песчаных ландшафтах в результате дефляции неуплотненных отложений. Данное явление происходит под воздействием эоловых процессов вследствие изменений климата, антропогенного воздействия или сокращения растительного покрова до такой степени, что растительность больше не может развиваться и удерживать песок (Zhou et al., 2022, Du Pont et al., 2024). Представляя собой комплекс процессов эрозии и накопления осадков, котловины выдувания формируют сложную и изменчивую эколого-геоморфологическую систему (Flor and Martínez, 2023). Понимание закономерностей морфологической эволюции под действием подобных комплексных про- цессов, а также количественные оценки динамики котловин выдувания в различных климатических поясах приобретают все более актуальный характер в последние годы (Laporte-Fauret et al., 2022).

Объект исследования

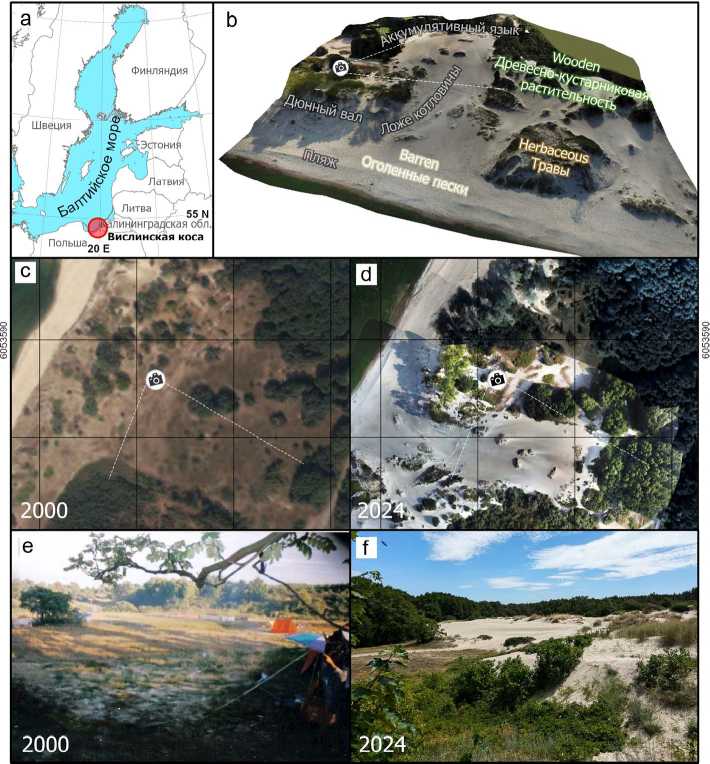

Объект мониторинга представляет собой элемент дюнного комплекса с интенсивно развивающейся котловиной выдувания, расположенный в северо-западной части Вислинской косы юго-восточной Балтики в районе г. Шведская (рис. 1). В рельефе участка в районе г. Шведская прослеживается зональная последовательность в направлении «море — залив»: пляж, защитный пляжевый дюнный вал (авандюна), примор-

Рис. 1. Котловина выдувания: а — расположение объекта исследования; b — визуализация морфологии котловины выдувания по состоянию на конец 2024 г. с подписями характерных покрытий; cмена покрытия и вид на ЮВ склона конуса выноса песчаного материала с обозначением точки фотографирования: c, e — в 2000 г., d, f — в 2024 г.

Fig. 1. Blowout: a — location of the study object; b — visualization of the blowout morphology at the end of 2024 with captions of typical coverages; change of coverage and view of the SE slope of the talus of sandy material with the marking of the photo point: c, e — in 2000, d, f — in 2024

ская дюнная гряда, имеющими разную устойчивость. Пляжевая зона характеризуется наличием несформи-рованных почв с единичными галофитно-псаммофит-ными группировками; авандюна представлена несфор-мированными почвами, полузакрепленными и закрепленными псаммофиторазнотравно-злаковой растительностью; приморская дюнная гряда и межгрядовая западина сформированы слабопрогумусированными песками, закрепленными псаммофиторазнотравно-мшисто-лишайниковой растительностью с древеснокустарниковыми группировками. Масштабный процесс развития котловины выдувания начался в 2000 г. и был обусловлен активизацией рекреационной деятельности в зоне приморского дюнного грядового комплекса (проведением фестиваля бардовской музыки). Угнетение надпочвенного покрова и реактивация песков к 2002 г. привела к образованию четырех пар блюдцеобразных котловин на наветренной и подветренной частях авандюны. Их развитие уже к 2007—2009 гг. привело к включению с морским пляжем в систему отдельных сквозных котловин. К 2012 г. постепенное поперечное расширение объединило отдельные каналы в котловину шириной 49 м, продолжающую свое развитие и к апрелю 2024 г. достигнувшую 160 м.

Материалы и методы

Топографические наблюдения

Исследование состояния котловины выдувания на модельном участке производилось в период 2012—

2024 гг. Для получения последовательных моделей состояния объекта исследования выполнялись топографические измерения НЛС, либо аэротриангуляция с сетью опознаков, сопровождаемые GNSS RTK-измерениями в зависимости от условий в год наблюдений. Наблюдения выполнялись ежегодно с 2012 по 2024 г. посредством сканера TOPCON GLS1500 и в отдельные годы сопровождались фотосъемкой с квадрокоптера DJI Phantom 4 (камера Sony FC330) с высоты 50 м. Определение координат производилось с использованием спутникового геодезического оборудования TOPCON GR-5 в режиме RTK от сети базовых станций при фиксированном решении.

Постобработка результатов НЛС выполнялась в ПО TOPCON ScanMaster 2.5. Обработка материалов, подготовка цифровых моделей и аэротриангуляция выполнялась в ГИС Esri ArcGIS Pro в единой плановой и высотной системах координат. Для сглаживания модели поверхности и устранения малых шумов использовался метод локальных полиномов (Goodin et al., 1979). Построение регулярной цифровой модели рельефа осуществлялось с использованием метода Natural neighbor с ячейкой (с) 0.1 м (Sibson, 1981). Подробнее о методах и точности измерений в (Danchenkov and Belov, 2023). Исследуемый набор данных включает цифровые модели рельефа за период 2012—2024 гг. (всего 14 моделей разрешением 0.1 м/пиксель), фотопланы за период 2017—2024 гг. (8 мозаик разрешением 3 см/пик-сель), спутниковые снимки за период 2012—2015 гг., 2021 г. (5 снимков разрешением 1 м/пиксель).

Расчет морфологических изменений

Оценка развития котловины выдувания во времени осуществлялась при использовании цифровых моделей рельефа (ЦМР). Вычитание ЦМР, полученной в более ранний момент времени, из ЦМР, полученной позднее, по методу (Bannister et al., 1998) позволило получить карты разницы высотных отметок (Δh (dh/ dt), м/период). Для количественной характеристики динамики рельефа под действием эоловых процессов было построено 13 карт разницы за период 2012—2024 гг.

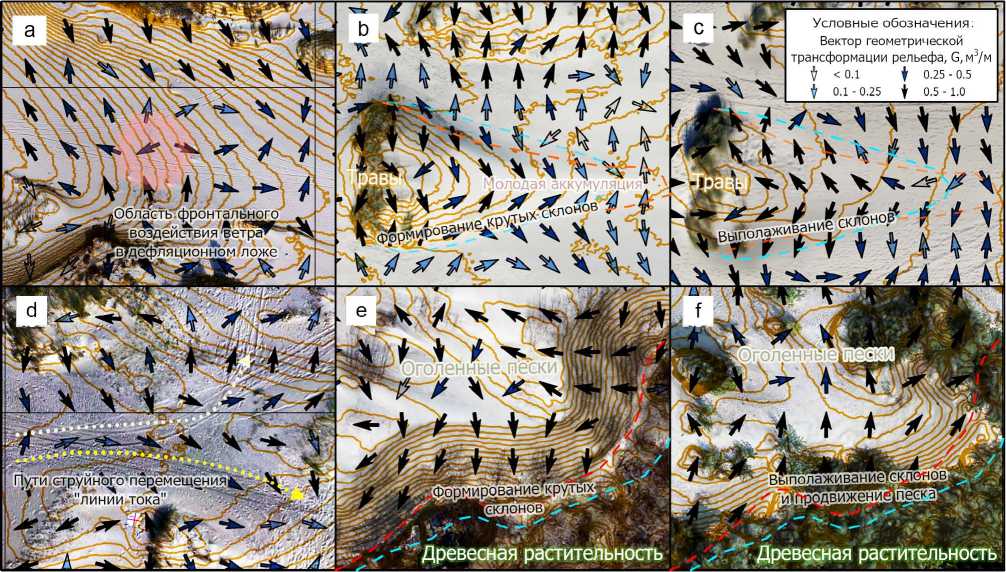

Направление и интенсивность морфодинамики оценивались посредством дифференциального анализа растровых карт разницы высот (Danchenkov et al., 2019). Для каждой ячейки размером с = 0.1 м были определены скорости морфологических изменений (вектор геометрической трансформации G (м3/м/период) по осям согласно формуле 1:

„ _ dAh _ Ahx-Ahx-r dx с dAh ^^у Ahy—i

У dy с

Путь (азимут Gdir) и величина вектора геометрической трансформации G (м3/м/период) как следствия эолового переноса песка определялись согласно формулам 2, 3:

\G\ =

Gx + Gj,

Gdir = atan2 (3) уьу/

Вектор геометрической трансформации G количественно выражает объем материала, переместившийся между соседними ячейками. Эта векторная величина характеризует процесс переноса, раскрывая механику динамики рельефа через изменение его формы. Для котловин выдувания, в частности, указывает направление и интенсивность выноса, визуализируя в картах векторов транспортные коридоры, связывая зоны дефляции с участками аккумуляции.

Расчет потенциала эолового переноса песка

Расчет потенциала ветропесчаного потока для поперечного сечения шириной 1 м проводился по уравнению Кавамюры, позволяющему учесть влажность песков, диаметр зерен песка и влияние шероховатости местности на перенос (Duarte-Campos et al., 2018) (формула 4):

q = ck^(yt- u^cy, + u^2, (4)

где q — мощность ветропесчаного потока (м3/м/с); Ck = 2.78 (экспериментальная безразмерная константа Кавамюры (Kawamura, 1951); ρ a — плотность воздуха (1.225 кг/м3); U*tm — критическая скорость сдвига (формула 6) (м/с); U* — скорость сдвига (формула 5) (м/с).

Суммарный поток массы Q (м3/м/период) оценивался как сумма потоков q для каждого диаметра частицы D (мм), согласно усредненной гранулометрической кривой распределения, характерной для типов седиментологических обстановок. Скорость сдвига рассчитывалась на основе скорости ветра, приведенной к высоте 1 м с учетом шероховатости, по логарифми- 18

ческому закону (Manwell et. al., 2010), согласно формуле 5:

ln(—)

~ 11 z°

~ uref zref, In C---

4 Zo 7

где Uref — измеренная скорость (м/с) на высоте zref метеостанции; z0 — шероховатость (м).

Шероховатость открытой песчаной поверхности определялась по соотношению z0 = 2 * D/30 (Sherman, 1992). Коэффициент шероховатости z0 для участков, покрытых травами-псаммофитами, был принят 0.1 м, для участков с древесно-кустарниковой растительностью — 0.3 м (Данченков, 2020)1. Определение пороговой скорости сдвига песков U*tm осуществлялось согласно выражению (формула 6):

Ps

U*tm=A gD^(l + C^[M+ MaJ),

Pa

где ρa — плотность воздуха (1.225 кг/м3); ρs — плотность песков (2650 кг/м3); A = 0.1 (безразмерная эмпириче- ская константа Багнольда (Bagnold, 1941).

Влажность песка учитывается через константу C, зависящую от диаметра частицы D и влажности песков M ( %) с учетом аномалии влажности Ma( %), выраженной в процентном влагосодержании. Использовалось следующее распределение значений коэффициентов с увеличением диаметра частицы: С = 1.66 при D = 0.1 мм, С = 1.59 при D = 0.25 мм, С = 1.87 при D = 0.355 мм, С = 2.15 при D = 0.5 мм и С = 2.15 при D = 0.71 мм (Dong et al., 2001).

Скорость и направление ветра на высоте 10 м дис- кретностью 1 час получены по результатам климатического реанализа ERA5 (Hersbach et al., 2020) в ближайшей проверенной по береговым метеостанциям ячейке (54.7N, 19.6E), расположенной в 5 км в Балтийском море (Капустина, Зимин, 2023).

Седиментологические исследования

Отбор проб на гранулометрический состав и влажность песков проводился в период 2019—2024 гг., всего было отобрано 78 проб. Отборы проводились в летний и зимний сезоны, а также после штормового события осенью 2023 г. Отборы проводились по характеру подстилающего покрытия: на незакрепленных песках, в сообществах трав-псаммофитов и между сезонным опадом древесно-кустарниковой растительности. В пределах открытых активных песков опробовались участки, литологически однородные в момент опробования, а также участки устойчивых укрупнений и измельчений размерности.

(1957) для литологического картирования и интерпретации седиментологических условий.

Определение влажности выполнялось с использованием лабораторных весов и сушильного шкафа. Определение аномалии влажности пробы выполнялось для каждой отдельной даты пробоотбора: осуществлялась выборка проб, характеризующих все оголенные инсолированные пески, и находилась их средняя влажность M0 ( %). Далее для каждой пробы, отобранной в ту же дату, определялась аномалия влажности Ma относительно данного значения M0 в соответствующую дату отбора по формуле 7:

Ma=Mi-M0, (7)

где M0 — средняя влажность открытых инсолирован-ных песков, Mi — влажность пробы.

Посредством интерполяции результатов были составлены растровые распределения основных показателей: аномалии влажности Ma, медианного диаметра D50, сортировки.

По результатам анализов и полевых наблюдений была выполнена группировка проб в обстановки по положению в морфодинамической системе, подстилающему покрытию, гранулометрическому составу, аномалии влажности. Были выделены 3 основные обстановки: открытые пески — не закрепленные растительностью пески, травы — покрытие травами-псаммофитами, древесно-кустарниковая растительность — слои песка между поверхностями сезонного опада листвы на участках древесно-кустарниковой растительности. Среди открытых песков по устойчивым между съемками аномалиям крупности отложений бы- ли выделены 4 обстановки: морской пляж — надводная берма до входа в котловину, конвергентные зоны — аномалии гранулометрического состава молодых аккумулятивных бугров, линии тока — трассы аномалий повышенной крупности между аккумулятивными формами, дефляционное ложе — область аномалии крупности в ложе котловины.

Результаты

Седиментологические характеристики котловины выдувания

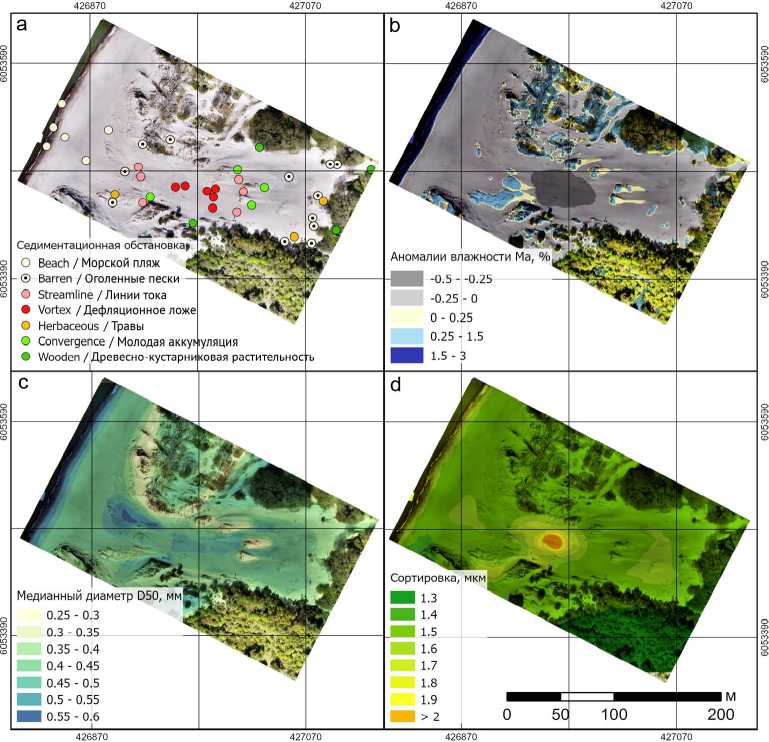

На рис. 2 представлены результаты картографирования основных литологических показателей, а также аномалий влажности, дающих основное представление о характере распределения и ассоциации с происходящими морфодинамическими процессами. Среди аномалий влажности наблюдаются участки повышенной сухости (Ma до –0.5 %), а также повышенной влажности (Ma до 1.5—2 %), ассоциированные с участками характерных обстановок (табл. 1).

На участках, покрытых травами, выделяется наиболее высокая аномалия влажности — до 1.2 %, постепенно снижающаяся до 0.19 % к участкам с древеснокустарниковой растительностью. В областях наиболее молодой эоловой аккумуляции это связано с уменьшением медианного диаметра и увеличением влаго-емкости отложений.

Области повышенной сухости (отрицательной аномалии влажности) отмечаются в дефляционном ложе котловины (до –0.5 %), в областях современных транзита — аккумуляции (–0.1 … –0.13 %). Незначительные

Рис. 2. Литологические схемы: a — точек отбора и их категоризации, b — аномалий влажности Ma, c — медианного диаметра D50, d — сортировки

Fig. 2. Lithology schemes: a — sampling points and their categorization, b — moisture anomaly Ma, c — median diameter D50, d — sorting

Таблица 1. Литологическая композиция и аномалии влажности седиментологических обстановок

Table 1. Lithological composition and moisture anomalies of sedimentation environment

В характерном пространственном распределении медианного диаметра (рис. 2, c) трассируется конус выноса повышенной крупности с аномалией крупности отложений до 0.6 мм вдоль оси котловины, указывая на общее направление миграции песка. Следует отметить градиентную зону крупности 0.3—0.6 мм на правом борту котловины, где может располагаться основной маршрут поступления наносов с пляжа.

Отмечается, что аномалии малого медианного диаметра (до 0.3 мм) характерны как для дефлируемого дюнного вала, так и для современных эоловых образований в областях современной эоловой аккумуляции, а также вдоль пояса растительности согласно принципу пофракционной седиментации в условиях снижения кинетической энергии.

В сортировке песков четко выделяется аномалия c величиной > 2 мкм в центре дефляционного ложа, что свидетельствует о нестабильной аккумуляции, подверженной турбулентности, при которых более мелкие частицы не отлагаются. Подобные аномалии, но более слабые, ~ 1.6 мкм, в тыльной части пляжа, у входа в котловину, а также в тыльной части конуса выноса свидетельствуют о современном транзите-аккумуляции в этих областях. Наилучшая сортировка < 1.4 мкм характерна для современных эоловых отложений лесопокрытых территорий, куда проникновение песка наиболее затруднено.

Морфологическая динамика котловины выдувания и потенциал развития ветропесчаного потока

С использованием метеорологических данных ERA5 и коэффициентов шероховатости местности z0 был выполнен расчет потенциала эолового переноса 20

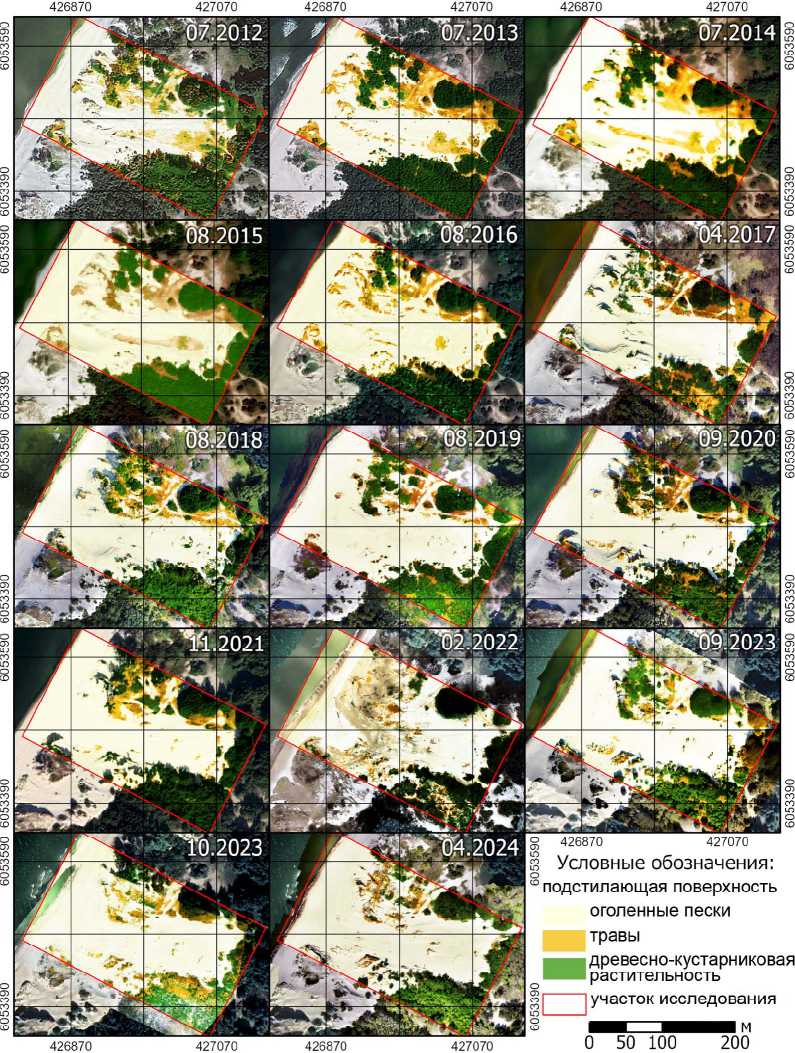

песка Q (суммарного потока массы) по градациям подстилающей поверхности и крупности песков для периодов наблюдений (табл. 2). Динамика изменения подстилающей поверхности исследуемого участка площадью 50 га по классам, включающим открытые пески, траву, древесную и кустарниковую растительность за исследуемый период, представлена на рис. 3.

По материалам спутниковых наблюдений и аэрофотоснимков, захватывающих период с июля 2012 г. по апрель 2024 г., были установлены характерные темпы изменения подстилающей поверхности по трем классам (рис. 3). По мере продвижения песчаных наносов вглубь приморского дюнного грядового комплекса и прироста объема песчаных масс происходит сокращение покрытия травами-псаммофитами с 60 до 7 % (табл. 2). Площадь, занимаемая древесно-кустарниковой растительностью, демонстрирует общий тренд к снижению с 30 до 26 %. Однако динамика напочвенного покрова нелинейна и, очевидно, отчасти соподчинена фазе жизненного цикла на дату измерений, обеспечивая некоторые межгодовые флуктуации. Наблюдается нелинейное приращение ширины котловины выдувания, после 2018 г. скачкообразно увеличивающееся за счет полной деградации останцов дюнного вала. К 2024 г. ширина котловины составила 160 м.

Комбинация силы ветра, влажности, гранулометрического состава, структуры растительного покрова была выражена в суммарном ветропесчаном потоке Q (суммарном потоке массы) за 12-летний период (табл. 2). Характерно прослеживается влияние шероховатости на потенциал транспорта различных фракционных составляющих ветропесчаного потока: поток массы снижается по достижении трав и древеснокустарниковой растительности. Поток массы Q на закрепленных травянистой растительностью участках насыщен фракциями преимущественно 0.1—0.25 мм. В пределах территорий с древесно-кустарниковыми

Таблица 2. Потенциал эолового переноса песка (суммарного потока массы) по градациям шероховатости и крупности Q (м3/м) и структура подстилающей поверхности за период 2000—2024 гг.

Table 2. Aeolian sand transport potential (total mass flux) by gradations of roughness and size Q (m3/m) and structure of the underlying surface for the period from 2000 to 2024

|

Дата Date |

Открытые пески Barren |

Покрытие травами-псаммофитами Herbaceous |

Древесно-кустарниковая растительность Wooden |

Ширина котловины выдувания, W, м Blowout width, W, m |

|||

|

площадь поверхности, coverage area, % |

Q, м3/м Q, m3/m |

площадь поверхности, coverage area, % |

Q, м3/м Q, m3/m |

площадь поверхности, coverage area, % |

Q, м3/м Q, m3/m |

||

|

9/1/2000 |

10 |

— |

60 |

— |

30 |

— |

0 |

|

1/8/2012 |

49 |

— |

22 |

— |

29 |

— |

69 |

|

24/7/2013 |

43 |

59.4 |

22 |

0.015 |

34 |

0.003 |

72 |

|

15/7/2014 |

47 |

105.7 |

24 |

0.022 |

28 |

0.001 |

73 |

|

3/8/2015 |

52 |

100.3 |

24 |

0.024 |

24 |

0.002 |

74 |

|

9/8/2016 |

58 |

82.4 |

19 |

< 0.001 |

24 |

< 0.001 |

76 |

|

1/4/2017 |

62 |

80.6 |

14 |

< 0.001 |

25 |

< 0.001 |

80 |

|

29/8/2018 |

62 |

117.9 |

10 |

0.001 |

28 |

< 0.001 |

89 |

|

21/8/2019 |

63 |

100.9 |

9 |

0.001 |

28 |

< 0.001 |

97 |

|

23/9/2020 |

58 |

100.9 |

14 |

0.001 |

28 |

< 0.001 |

148 |

|

3/11/2021 |

59 |

85.0 |

9 |

< 0.001 |

31 |

< 0.001 |

153 |

|

2/2/2022 |

72 |

72.7 |

4 |

0.005 |

24 |

< 0.001 |

157 |

|

21/9/2023 |

63 |

104.5 |

13 |

0.003 |

24 |

< 0.001 |

159 |

|

19/10/2023 |

66 |

24.2 |

16 |

0.001 |

18 |

< 0.001 |

159 |

|

19/4/2024 |

68 |

84.0 |

7 |

0.001 |

26 |

< 0.001 |

160 |

Таблица 3. Осредненные по площади морфодинамические характеристики котловины выдувания (Δh — разница высот, Gdir — азимут морфодинамических изменений (направление геометрической трансформации), |G| — интенсивность по типам подстилающей поверхности)

Table 3. Averaged over the area morphodynamic characteristics of the blowout (Δh — difference in heights, Gdir — azimuth of morphodynamic changes (direction of transformation), |G| — intensity by types of underlying surface)

|

Дата Date |

Открытые пески Barren |

Покрытие травами-псаммофитами Herbaceous |

Древесно-кустарниковая растительность Wooden |

||||||

|

Δh, м Δh, m |

G dir |

|G|, м3/м |G|, m3/m |

Δh, м Δh, m |

G dir |

|G|, м3/м |G|, m3/m |

Δh, м Δh, m |

G dir |

|G|, м3/м |G|, m3/m |

|

|

— |

–0.04 |

298 |

0.037 |

–0.04 |

250 |

0.16 |

–0.04 |

260 |

0.23 |

|

7/15/2014 |

–0.25 |

120 |

0.039 |

–0.25 |

6 |

0.25 |

–0.25 |

33 |

0.82 |

|

8/3/2015 |

–0.37 |

104 |

0.046 |

–0.37 |

96 |

0.23 |

–0.37 |

28 |

0.41 |

|

8/9/2016 |

0.10 |

137 |

0.015 |

0.10 |

22 |

0.33 |

0.10 |

135 |

1.32 |

|

4/1/2017 |

0.02 |

168 |

0.016 |

0.02 |

150 |

0.29 |

0.02 |

115 |

0.35 |

|

8/29/2018 |

–0.09 |

133 |

0.009 |

–0.09 |

17 |

0.26 |

–0.09 |

2 |

0.39 |

|

8/21/2019 |

–0.06 |

49 |

0.039 |

–0.06 |

96 |

0.15 |

–0.06 |

109 |

0.07 |

|

9/23/2020 |

–0.04 |

301 |

0.021 |

–0.04 |

359 |

0.40 |

–0.04 |

358 |

0.35 |

|

11/3/2021 |

0.04 |

201 |

0.020 |

0.04 |

185 |

0.27 |

0.04 |

371 |

0.18 |

|

2/2/2022 |

0.03 |

34 |

0.017 |

0.03 |

144 |

0.14 |

0.03 |

144 |

0.13 |

|

9/21/2023 |

–0.18 |

29 |

0.006 |

–0.18 |

19 |

0.40 |

–0.18 |

0 |

0.63 |

|

10/19/2023 |

–0.20 |

52 |

0.042 |

–0.20 |

180 |

0.79 |

–0.20 |

169 |

0.74 |

|

4/19/2024 |

0.12 |

127 |

0.045 |

0.12 |

0 |

0.29 |

0.12 |

170 |

0.10 |

|

Среднее/Mean |

–0.07 |

130 |

0.005 |

–0.07 |

45 |

0.07 |

–0.07 |

116 |

0.08 |

Рис. 3. Панно спутниковых изображений и аэрофотосъемок за период 2012—2024 гг.

Fig. 3. Panel of satellite images and aerial photographs from 2012 to 2024

группировками эоловый потенциал ограничен фракцией 0.1 мм, демонстрируя наибольшую возможность для разрежения ветропесчаного потока. Морфодинамические показатели, полученные по результатам анализа ЦМР, приведены в табл. 3.

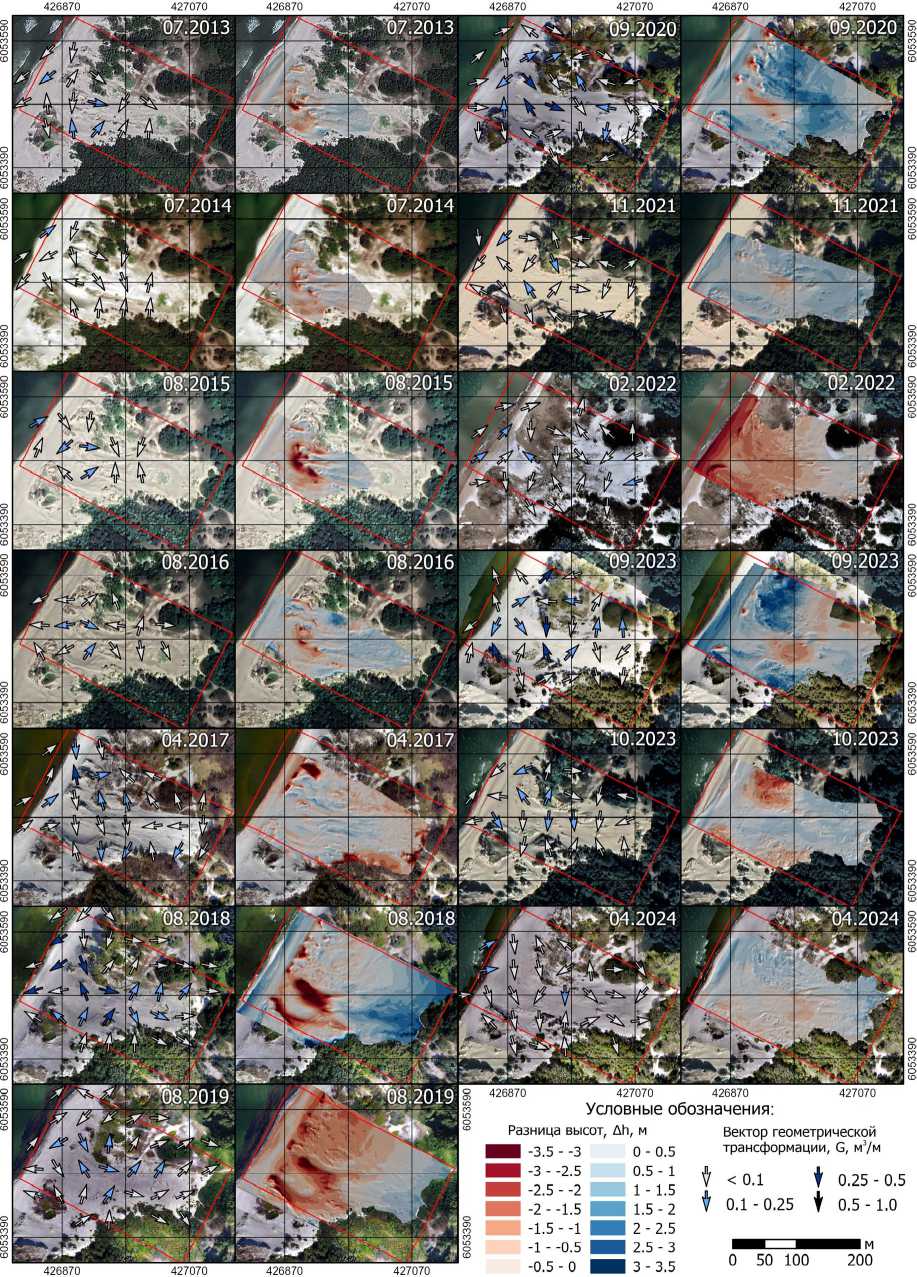

К 2012—2013 гг. в дюнном валу выработался устойчивый канал дефляционного ложа с конусом выноса песчаного материала (рис. 4), способствующий полноценному вовлечению пляжевых наносов в ветропесчаный поток (табл. 3). В этот период уже не наблюдалось высоких темпов приращения ширины котловины, которые на тот момент зависели от резистивных качеств останцов авандюны. В 2016—2021 гг. приращение ширины происходило скачкообразно, сопровождаясь умеренным эффективным потенциалом ветропесчаного потока, что способствовало аккумуляции 22

песчаных масс на языке выноса и ассимиляции лесных массивов.

К 2020 г. площадь открытых песков составляла 60 % территории, дефляции подверглись последние останцы авандюны, что отразилось в направлении перемещения песчаного материала, сохранявшего до этого времени восточную ориентацию. К началу 2022 г. в ходе серии последовательных штормовых событий (Belov et al., 2022; Kruglova et al., 2022; Stont et al., 2023a; Stont et al., 2023b) дефляционное ложе котловины многократно подвергалось волновому воздействию. Гидрогенное перемещение обломочного материала в ложе котловины привело к формированию обширной позитивной аномалии перепада высот, а также поля отложений морского мусора. Это позволило псаммофитам появиться в данной области уже

Рис. 4. Межгодовая морфодинамика котловины выдувания за период 2012—2024 гг.: цифровые модели разницы высот Δh и перемещения песчаного тела (вектор геометрической трансформации) G. Стрелки и их цвет указывают на преобладающее направление вектора Gdir и его интенсивность |G|

Fig. 4. Interannual morphodynamics of the blowout for the period 2012—2024: DOD Δh and sand body displacement (vector of transformation) G. The arrows and their coloring indicate the prevailing direction of the vector Gdir and its intensity |G|

к следующему вегетационному сезону, в 2023 г., что можно считать началом перехода в умеренную фазу развития, частично контролируемую пионерной растительностью. В последний штормовой период, в 2023—2024 гг., наблюдалось активное эоловое накопление в области растительных группировок (формирование закустовых бугров), сопровождаемое струйным перемещением песка по «руслам» между ними, способствовавшим поддержанию ассимиляции территорий конусом выноса песчаного материала.

Обсуждение

Особенности морфодинамических процессов в прибрежной котловине выдувания

Наиболее существенной особенностью развития прибрежных котловин выдувания является их подчиненность штормовым событиям, формируемым в ЮгоВосточной Балтике циклонической активностью, сопровождаемой осадками. Регулярные поступления атмосферных осадков поддерживают режим влажности и его пространственную неоднородность, что отражается в морфологии и динамике котловины выдувания.

Напрямую изменяя потенциал транспорта песка ветром, влажность снижает дефляционные потери на открытых песках. Для сухих песков достаточно незначительной полосы насыщения для формирования ветропесчаного потока, способствующего перераспределению масс (Delgado-Fernandez, 2010). Это свидетельствует о том, что пространственная неоднородность влажности песка будет иметь большее влияние при ветрах, направленных перпендикулярно котловине, чем при более сильных морских направлениях ветров вдоль оси котловины.

В табл. 4 приведен суммарный ветропесчаный поток Q (суммарный поток массы), обеспечивающий морфодинамический процесс в котловине выдувания за исследуемый период.

Седиментологическая обстановка связывает влажность песка с его литологическими свойствами, шеро- ховатостью покрытия и характеризует особенность и неоднородность формирования суммарного ветропесчаного потока Q (суммарного потока массы). В результате в котловине выдувания формируются паттерны потока объема G, характеризующие морфодинамический процесс (рис. 5).

В ходе протекания морфодинамического процесса происходит адаптация рельефа под имеющиеся седиментологические условия. Новый рельеф вследствие связности влажных песков пребывает в рефлективном состоянии, характеризуясь устойчивыми и крутыми склонами. Дальнейшая релаксация и перераспределение потенциальной энергии, накопленной при слоистой аккумуляции песка, изменяет форму эолового рельефа на диссипативную, формируя аккумулятивные языки.

По окончании эффективных ветровых событий при высыхании песка под действием гравитационных сил происходит выполаживание до угла естественного откоса. При этом поверхностное высыхание песка приводит к его осыпанию и формированию струек течений, сопровождающемуся оголением корневых систем растений. На активных осыпных склонах конусов выноса песчаного материала такое направление может иметь вектор, обратный направлению эффективных ветров (рис. 5, e, f). Резкое разрежение потока на границе такого элемента шероховатости создает толстый рефлективный слой с почти отвесными углами наклона, а аномалией влажности обеспечивается его устойчивость. При высыхании адгезионные связи ослабевают, существующие цепочки напряжений между песчинками разрушаются и толща осыпается.

Определение количественных характеристик типичных морфодинамических процессов и их паттернов позволяет нормировать влияние внешних явлений на развитие рельефа. В котловинах выдувания нарушается поперечная зональность морфодинамических процессов, характерная для прибрежного эолового рельефа (Danchenkov et al., 2019).

Табл. 4. Ветропесчаный поток Q (поток массы) (м3/м/12 лет) для характерных седиментологических обстановок (потенциал эолового транспорта с учетом грансостава и влажности). Приведена сумма потока Q за 2012—2024 гг.

Table 4. Aeolian sand flux Q (mass flux) (m3/m/for 12 years) for typical sedimentological environment (aeolian transport potential with consideration of grain composition and moisture). The sum of flux Q for 2012—2024

|

Седиментологическая обстановка Sedimentation environment |

Диаметр частицы D, мм / Grain diameter D, mm |

Суммарный ветропесчаный поток Q, м3/м Total aeolian flux Q, m3/m |

||||

|

0.1 |

0.25 |

0.355 |

0.5 |

0.71 |

||

|

Открытые пески / Barren |

478 |

405 |

220 |

15 |

0 |

1118 |

|

Травы / Herbaceous |

0.07 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.07 |

|

Древесно-кустарниковая растительность / Wooden |

0.01 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.01 |

|

Морской пляж / Sea beach |

92 |

186 |

231 |

19 |

0 |

528 |

|

Конвергентные зоны Convergent zones |

675 |

351 |

99 |

2 |

0 |

1127 |

|

Линии тока / Streamlines |

245 |

180 |

103 |

10 |

0 |

538 |

|

Дефляционное ложе Deflation bed |

743 |

932 |

842 |

132 |

7 |

2656 |

Рис. 5. Характерные паттерны геометрической трансформации: a — морфодинамический «вихрь» в наветренной части дефляционного ложа; b — локальные каналы усиления транспорта — «линии тока», вызванные эффектом Вентури; c — конвергентные морфодинамические структуры в областях эоловой аккумуляции в рефлективном состоянии после штормового события; d — те же структуры после релаксации от просушки и осыпания (диссипативное состояние); e — наращивание песчаного тела перед лесной и кустарниковой растительностью после штормового события в рефлективном состоянии; f — то же тело, ассимилировавшее новую площадь через 16 месяцев после релаксации

Fig. 5. Typical patterns of the relief transformation vector: a — morphodynamic «vortex» in the windward part of the deflationary bed; b — local amplification channels — «streamlines» caused by the Venturi effect; c — convergent morphodynamic structures in areas of aeolian accumulation in the reflective state after a storm event; d — same structures after relaxation after drying and shattering (dissipative state); e — sand body buildup in front of woody and shrubby vegetation in a reflective condition following a storm event; f — same body, which assimilated a new area in 16 months after relaxation

Морфодинамика котловины выдувания и ее связь с ландшафтной структурой Морфологическое развитие котловины выдувания в активной геоморфологической фазе зависит от структуры растительных сообществ дефляционно-аккумулятивной равнины и связано с шириной котловины. Мозаичность прибрежной растительности от древесно-кустарниковых группировок до разреженных сообществ псаммофитной растительности трансформирует эоловые потоки, выступая в качестве элементов аккумуляции, и абсорбирует часть импульса, переданного ветром. Такие локальные шероховатости приводят к уменьшению дефляции и способствуют аккумуляции. Изменение структуры растительного покрова вследствие динамических процессов, приводящих к погребению растительности на отдельных участках, создают новый фон для протекания эоловых процессов и дальнейшего развития котловины выдувания.

Степень трансформации воздушных потоков зависит от степени закрепления открытых участков растительностью и структуры надпочвенного покрова (для него характерны значения шероховатости z0 ≈ 0.07—0.30); для контактных участков дюнной гряды — пальве (дефляционно-аккумулятивная равнина с подветренной стороны дюнного вала) с древесно-кустарниковой растительностью (z0 ≈ 0.07—1.30). Аккумуляция песчаного материала на этих площадях происходит на большей площади и более тонким слоем (Δh +0.1 м/год). На участках с древесно-кустарниковой растительностью (z0 ≈ 0.3—2.0) отмечается, что коррелированность убывания площади с шириной котловины проявляется заметно позже (через 12 лет после инициации), по мере наращивания толщи песка (Δh ≈ +1—1.5 м/год) и формирования крутых наветренных склонов конусов выноса. Древесно-кустарниковая растительность вызывает разряжение ветропесчаного потока и формирование высоких, до 7—10 м, крутых (30—32°) подветренных склонов аккумулятивного языка (конуса выноса песчаного материала).

Наибольшая морфолитодинамическая активность наблюдается при переходе чашевидных котловин выдувания к сквозным котловинам, когда происходит объединение двух типов потоков: к потоку котловины добавляется поток пляжа, следующего через разрыв. На входе в котловину происходит сужение сечения потока, что приводит к увеличению скоростей движения (Gouramanis et al., 2024; Lamy et al., 2024) и формированию области пониженного давления, подсасывающей песок.

По мере развития аккумулятивных тел переход от активной фазы к умеренной происходит за счет развития растительных сообществ преимущественно на открытых участках вследствие достижения пороговой ширины (150 м), уже не обеспечивающей достаточное локальное ускорение ветра.

На этом этапе начинает наиболее ярко проявляться закономерность, являющаяся формой эффекта Вентури: с ходом времени на поверхности песка развиваются связанные струи тока песчаного материала, обеспечивающие как постепенное движение песчаного тела, так и формирование на его поверхности «русел» для поддержания такого процесса. Согласно наблюдениям, на «старых» аккумулятивных образованиях, дюнных валах и авандюнах такие линии тока формировались в местах расположения бывших чашевидных котловин, а на поверхности аккумулятивного языка (конуса выноса) они соотносятся с междюнными понижениями со сформированным растительным покровом, представленным как участками с сохранившимися сообществами, так и новой генерацией псаммофитов.

В зависимости от характера растительности и геоморфологической структуры (наличие положительных форм рельефа на пути движения песка / осложнение форм рельефа) темпы продвижения аккумулятивных языков (конусов выноса песчаного материала) варьировались: на открытых участках — до 18 м/год, при касательном контакте — до 11 м/год, на участках с древесно-кустарниковыми группировками — до 8 м/год.

Переход дюн из стабильного в активное состояние (реактивация) через возникновение и развитие котловин выдувания является очевидной частью общих тенденций деградации прибрежных дюн. Развитие котловин выдувания приводит к увеличению площади открытых песков ввиду миграции и, как следствие, потере биоразнообразия, опасности для объектов инфраструктуры, увеличению эксплуатационных расходов.

При этом стабилизация конусов выноса песчаного материала растительностью способствует формированию дополнительных естественных барьеров от штормовых нагонов в условиях роста уровня моря и интенсификации береговой эрозии, поскольку мощность песчаной толщи может достигать отметок 10— 12 м выше уровня моря, что соответствует высоте дюн- 26

ного вала. На ландшафтном уровне подобный механизм, вероятно, неоднократно проявлялся в ходе формирования Вислинской косы, постепенно генерируя палеодюны, которые по настоящее время наблюдаются в рельефе (Badyukova et al., 2011).

Заключение

Развитие котловины выдувания на морском берегу как многокомпонентной системы соподчинено сложной климатической, экологической и геоморфологической связи. Соотношение количества эффективной ветровой энергии с мозаичным проявлением лимитирующих факторов (влажности, шероховатости, гранулометрической композиции), протекающих на фоне морфологически динамичной поверхности неконсолидированного осадка и модификаторов тока — различных растительных сообществ, определяет темп дефляционно-аккумулятивных процессов, а также проявление характерных морфодинамических паттернов и процессов, стимулирующих вовлечение новых площадей. Так, даже на этапе умеренной геоморфологической активности, после достижения пороговой ширины котловины струйный характер эоловых потоков за счет множественных, самоорганизующихся в пределах аномалий влажности или шероховатости сужений сечений создают локальные ускорения в пределах слоя сальтации за счет эффекта Вентури. Создаваемая струя в конически-расходящемся канале имеет более высокий литодинамический потенциал и может транспортировать как большие объемы мелкого, так и крупный материал дальше в направлении линий тока. На этапе активного формирования эрозионного коридора такой эффект формируется самой котловиной выдувания до момента достижения критического размера, зависящего от ветро-волновых процессов и объема поступающих наносов, а также присутствия аномалий: растительности, палеопочв, морского мусора, унаследованного рельефа. Наибольшей седиментационной эффективностью обладает древесно-кустарниковая растительность. При этом формируется особая обстановка миграции песка, эолового вертикального накопления влажных песков с последующей фазой пересыхания, осыпания и горизонтальной миграции в текучей форме. Травянистая растительность, обладающая умеренным седиментационным потенциалом, формирует крупные аномалии влажности и конвергентные морфодинамические паттерны, существенно разряжая эоловый поток от мелкой фракции, обладающей высокой влагоемкостью, что способствует реколонизации травами. При этом создаваемые резистивными формами рельефа поперечные сечения поддерживают эоловый поток. Развивающиеся котловины выдувания при морфологической адаптации ассимилируют новые территории в процессе опустынивания, что обуславливает необходимость проведения восстановительных мероприятий на наиболее ранних этапах.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-77-01039.