Динамика связанных с полом проявлений тревожности у подростков с психическими расстройствами психотического уровня

Автор: Малкова Елена Евгеньевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Клиническая (медицинская) психология

Статья в выпуске: 6 (265), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована динамика проявлений тревожности у 82 девочек и 71 мальчика подросткового возраста с психической симптоматикой психотического уровня при шизофрении, шизотипическом расстройстве и аффективных психических расстройствах. Выявлен более высокий уровень тревожности у подростков-мальчиков, снижение уровня тревожности по мере увеличения возраста пациентов и нивелирование различий в уровне тревожности у обследованных подростков мужского и женского пола, объясняемые наличием когнитивных искажений, нарастанием диффузии идентичности и тенденции к распаду личности при психических расстройствах психотического уровня.

Тревога, тревожность, психоз, подростки, гендерные различия, личностная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/147159820

IDR: 147159820 | УДК: 159.923.2+159.922.77:616.89

Текст научной статьи Динамика связанных с полом проявлений тревожности у подростков с психическими расстройствами психотического уровня

Подростковый возраст относится к кризисным периодам развития, для которого характерна неустойчивость эмоций, суждений и поведения, и поэтому считается наиболее противоречивым и дисгармоничным по сравнению с другими возрастными фазами развития личности. Развитие самосознания и самооценки, завершающееся формированием личностной структуры [9], характеризуется для подростка становлением новой субъективной реальности, а именно - идентификации себя как продукта сексуальных, когнитивных и социальных трансформаций.

В последние годы в Российской Федерации рост заболеваемости психическими расстройствами у детей и подростков стал особенно заметным и в целом опережает аналогичные показатели у взрослых [5]. Исследования последних лет показали, что в структуре всей психической патологии у детей в возрасте до 14 лет психотические расстройства составляют 3,1 % [15]. Исследования эпидемиологического характера показали, что тревога в рамках психотического расстройства встречается у 2,5 % детей и подростков [21 ], причем начало заболевания приходится, как правило, на пубертатный возраст.

Собственно функциональный аспект исследований детской и подростковой тревожности предполагает рассмотрение её как системного свойства, которое проявляется на всех уровнях активности ребенка. Несмотря на неизменную популярность такого рода исследований (как самого феномена тревож- ности и тревоги, так и их проявлений в клинике психических расстройств), измерение ее, по нашему мнению, остается совершенно неудовлетворительным с научной точки зрения [1].

Тем не менее, несмотря на имеющиеся разногласия и субъективность оценок, наблюдается согласованность в трактовках роли тревоги в патогенезе психических расстройств: она рассматривается и как пусковой механизм психических нарушений, и как механизм, осложняющий течение уже имеющегося расстройства и накладывающий свой отпечаток на личность в целом. Это мнение находит подтверждение в данных о неблагоприятном клиническом прогнозе при сочетании синдромов тревожного регистра (собственно тревоги, страхов и навязчивостей) с личностными нарушениями, особенно - с шизотипическим, зависимым, истерическим и пограничным вариантами расстройств личности [17, 19]. При этом самым прогностически неблагоприятным считается сочетание всех этих личностных свойств у одного пациента [20].

Как известно, принятая для взрослых классификация психических расстройств оказалась неприменимой в отношении детей и подростков [13]. В частности, течение психотических расстройств у детей отличается от такового у взрослых, прежде всего, тем, что личность ребенка в своем развитии взаимодействует с болезненным процессом. В соответствии с этим возможны два варианта про- гноза: в первом случае значительных задержек роста и развития ребенка не отмечается, в периоде формирования и оформления дефекта у таких детей преобладают типичная для психозов симптоматика расстройств личности; во втором случае дети в периоде дефекта отличаются слабоумием или же задержкой развития различной степени тяжести. При этом И.И. Сергеевым и Э.Л. Казанцевой [14] в качестве общей тенденции развития тревожных расстройств у детей выявлена следующая динамика: манифестная овладевающая личностью тревога сменяется навязчивым состоянием, а затем трансформируется в сверхценное образование. Кроме того, обращает на себя внимание то, что тревожно-фобические феномены в клинике психотических состояний у детей и подростков довольно часто встречаются в рамках обсессивнокомпульсивного расстройства.

К началу подросткового возраста клиническая картина тревожных переживаний заметно усложняется, обогащаясь новыми сюжетами и более сложными формами стратегий преодоления (как более конструктивных, так и малоэффективных) [3, 10, 18, 22]. Некоторые авторы [4, 12] оценивают сам подростковый возраст как фактор, предрасполагающий к развитию тревожности.

В рамках выполненного нами исследования тревога у подростков рассматривается как своеобразная реакция на попытки справиться с нарастанием характерной для данного возрастного периода внутренней дезинтеграции на всех уровнях функционирования. Не секрет, что личность подростка в пубертатном периоде подвержена серьезным структурным изменениям, связанным с формированием идентичности. Согласно Э. Эриксону [16] перспектива «найти себя» и опасность «себя потерять» ни в одной другой стадии жизненного цикла так не связаны друг с другом, как в подростковом возрасте. Исходя из этого, вопрос о том, каким образом закономерно возникающая в этом возрасте тревога трансформирует внутреннее ощущение единства «Я» в случае психотических нарушений, представляется важным с точки зрения изучения механизмов нормального и аномального развития личности и полоролевой идентичности.

На протяжении ряда лет проводилось исследование тревожной симптоматики в структуре психических расстройств психотического уровня у 153 подростков (82 девочек и 71 мальчика) в возрасте от 11 до 17 лет. В про Серия «Психология», выпуск 16

грамму обследования включалось объективное клинико-психопатологическое исследование врачами-специалистами (психиатрами, психотерапевтами, неврологами), проводившееся в клинических отделениях Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, консультативно-диагностического центра Санкт-Петербургской педиатрической академии, а также Санкт-Петербургского городского кризисного центра для детей и подростков.

Критерием включения в выборку являлось наличие тревожных расстройств в качестве доминирующих нарушений в структуре актуального психического состояния пациентов с расстройствами психотического уровня. Другим критерием формирования группы больных с тревожной симптоматикой являлась верификация статуса пациентов по принципу «психотическое-непсихотическое», оценивающему качественную квалификацию нарушений по уровню психических расстройств, их своеобразной глубине и выраженности психопатологической картины заболевания: наличие грубых нарушений в восприятии и осмыслении реальности (бред, галлюцинации, помрачение сознания); отсутствие осознания болезни (нарушение критики); неправильное, чаще нелепое и опасное поведение (психомоторное возбуждение, склонность к агрессии, стремление к суициду, отказ от помощи врача). Достоверность диагноза наличия психического заболевания психотического уровня (наличия психотического эпизода) у этих подростков была подтверждена катамнестическими данными, получаемыми как непосредственно в момент обследования, так и спустя 5–7 лет после первичного обследования.

Наличие столь грубой психопатологической симптоматики в период обострения заболевания, безусловно, являлось серьезным препятствием для психодиагностического исследования. Поэтому такие больные исследовались в периоды редукции активной продуктивной симптоматики на фоне выраженных проявлений тревоги.

Для экспериментально-психологического изучения возрастной динамики структуры тревоги у подростков с тревожными расстройствами психотического уровня была использована оригинальная «Методика многомерной оценки детской тревожности» (МОДТ) [10]. Данная методика представляет собой многошкальный опросник. Разработанные нами принципы многомерной оценки детской тревожности способны отразить не только уровень и характер тревожности у детей и подростков школьного возраста (7–18 лет), но также и максимально возможный спектр ситуаций, в которых эта тревожность может возникать. Опросник отвечает современным психометрическим критериям надежности (r = 0,51…0,78) и валидности (r = 0,47…0,56). Полученные данные экспериментально-психологического исследования были обработаны статистически. Для выявления особенностей проявлений тревоги и тревожности у школьников разных половозрастных групп при патологии психотического уровня, а также оценки динамики их различий производилось сопоставление средних величин шкальных оценок опросника МОДТ в исследуемых группах. Выявлялись те шкалы, для которых различия достигали уровня статистической значимости р<0,05. Такое сопоставление проводилось раздельно для каждой из четырех исследованных подгрупп, сформированной по возрастным диапазонам и полу.

Вся выборка пациентов была разделена также на две подвыборки по характеру клинических проявлений. Первую группу составили 111 пациентов с процессуальными заболеваниями (шизофрения и шизотипические расстройства – 72,5 % всей выборки), вторую группу – 42 подростка с аффективной патологией психотического уровня – 27,5 %. Распределение пациентов по возрасту в этих подгруппах представлено в табл. 1.

Таким образом, менее всего (12,4 %) в выборке представлены младшие подростки (11–12 лет), чуть больше (20,9 %) представлено пациентов среднего подросткового возраста (13–14 лет) и более 2/3 выборки (66,7 %) составили старшие подростки. В целом рас- пределение испытуемых по возрасту отражает классические представления об особенностях биогенетической этапности индивидуального развития, заключающихся в переходе от аффективного к эмоционально-идеаторному уровню нервно-психического реагирования. Именно этому уровню, согласно биогенетической теории этапности индивидуального развития, соответствует период наиболее вероятного развития расстройств психотического уровня, сопряженных с расстройствами сознания, наличием сверхценных образований и нарушениями мышления. Распределение обследованных пациентов по клиническим нозологическим группам (в соответствии с их квалификацией в МКБ-10) представлено в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что гендерное распределение пациентов по нозологическим группам относительно равномерно. При этом в первой выборке преобладали больные с шизотипическим расстройством (F21) – 28,8 % всей численности и параноидной формой шизофрении (F20.0) – 23,4%, а во второй – синдромом де ля Туретта (F95.2) – 21,4 %, тревожным расстройством органической природы (F06.4) –– 21,4 % и собственно депрессивным эпизодом психотического уровня (F32) – 19,1 %.

По результатам анализа данных анамнеза больных первой группы особо обращает на себя внимание тот факт, что у многих подростков с шизотипическим расстройством и острым полиморфным психотическим расстройством без симптомов шизофрении появление психотической тревоги первоначально было вызвано психогенными факторами. Психогении, перенесенные этими детьми, были шоковыми или же (в подавляющем большинстве) имели характер длительной травма-тизации («провалился в люк, долго там нахо-

Таблица 1

Распределение исследованных школьников, страдающих патологией психотического уровня, по нозологическим и возрастным группам

|

Возрастная группа |

Шизофрения и шизотипические расстройства |

Аффективные расстройства настроения, личности и поведения, включая органические |

Всего |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Младшие подростки (11–12 лет) |

19 |

17,1 |

– |

– |

19 |

12,4 |

|

Подростки (13–14 лет) |

22 |

19,8 |

10 |

23,8 |

32 |

20,9 |

|

Старшие подростки (15–17 лет) |

70 |

63,1 |

32 |

76,2 |

102 |

66,7 |

|

Итого |

111 |

72,5 |

42 |

27,5 |

153 |

100 |

Таблица 2

Расстройства психотического уровня с преимущественно астеническими, тревожно-фобическими, обсессивно-фобическими, тревожно-депрессивными и поведенческими жалобами

|

Диагноз |

Девочки |

Мальчики |

Все |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Шизофрения и шизотипические расстройства |

60 |

54,1 |

51 |

45,9 |

111 |

72,5 |

|

Параноидная шизофрения (F20.0) |

16 |

26,7 |

10 |

19,6 |

26 |

23,4 |

|

Постшизофреническая депрессия (F20.4 |

2 |

3,3 |

3 |

5,9 |

5 |

4,5 |

|

Шизотипическое расстройство (F21) |

21 |

35,0 |

11 |

21,6 |

32 |

28,8 |

|

Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении (F23.0) |

10 |

16,7 |

5 |

9,8 |

15 |

13,5 |

|

Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства (F23.3) |

7 |

11,7 |

7 |

13,7 |

14 |

12,6 |

|

Другие острые и транзиторные психотические расстройства (F23.8) |

1 |

1,6 |

6 |

11,8 |

7 |

6,3 |

|

Шизоаффективное расстройство (F25) |

3 |

5,0 |

9 |

17,6 |

12 |

10,9 |

|

Аффективные расстройства настроения, личности и поведения, включая органические |

22 |

52,4 |

20 |

47,6 |

42 |

27,5 |

|

Депрессивный эпизод (F32) |

5 |

22,8 |

3 |

15,0 |

8 |

19,1 |

|

Синдром Аспергера (F84.5) |

3 |

13,6 |

1 |

5,0 |

4 |

9,5 |

|

Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности (F60.6) |

– |

– |

6 |

30,0 |

6 |

14,2 |

|

Трихотиломания (F63.3) |

– |

– |

2 |

10,0 |

2 |

4,8 |

|

Расстройство поведения (F91) |

2 |

9,1 |

– |

– |

2 |

4,8 |

|

Тикозное расстройство (F95) |

1 |

4,5 |

1 |

5,0 |

2 |

4,8 |

|

Комбинированное голосовое и множественное двигательное тикозное расстройство (синдром де ля Туретта) (F95.2) |

2 |

9,1 |

7 |

35,0 |

9 |

21,4 |

|

Тревожное расстройство органической природы (F06.4) |

9 |

40,9 |

– |

– |

9 |

21,4 |

|

Всего |

82 |

53,6 |

71 |

46,4 |

153 |

100 |

дился, кричал, пока не был вытащен строителями»; совершение развратных действия в отношении подростка, участие или присутствие в качестве свидетеля при ДТП со смертельным исходом, при террористических актах, военных действиях на территории Чечни, Дагестана и Ингушетии и т. п.). Характерной особенностью пациентов этой выборки являлось отсутствие в клинико-анамнестических данных соответствия степени тяжести психо-травматизации и последовавшей за ней психогенной реакцией: даже самая незначительная причина могла давать тяжелую, совершенно неадекватную тревожную реакцию, с развитием несвойственной психике данного возраста склонности к инертности в переживаниях.

Типичными симптомами, характеризующими уровень тревоги при остром начале параноидной шизофрении и шизоаффективного расстройства, у исследованных подростков являлись страхи, возникающие в связи с искаженным восприятием окружающего. Эти страхи появлялись эпизодически и часто сопровождались галлюцинациями. Такие страхи у подростков, в отличие от невротических, характеризовались немотивированностью и психологической непонятностью, остротой переживания, полной убежденностью пациентов в реальности происхождения вызвавшего их события. В то же время при отсутствии у пациентов тревожных опасений подобного рода их реакции на окружающий мир были лишены свойственной этому возрасту аффективной живости. Их также отличала раздражительность, характеризующаяся нелепостью реакции в ответ на вызвавшую их внешнюю причину. Переживаемые на начальных стадиях заболевания галлюцинации, как правило, со временем исчезали, но сопровождающая их субъективно переживаемая интенсивная тревога довольно часто сохранялась и повторялась как стабильный симптом на всех стадиях заболевания.

У пациентов второй группы с тревожным спектром аффективных расстройств настрое- ния личности и поведения была характерна синдромальная нечеткость, легкость перехода симптоматики на другой психопатологический уровень, тяготение к формированию особой подростковой фабулы, отражающей возрастные особенности ключевых переживаний, свойственных этапу подростковости, а также нестабильность вегетативного статуса, придающая этой симптоматике особую окраску. Угнетенное настроение сочеталось с выраженной тревогой, страхом, беспокойством, ожиданием несчастья, неотвратимых бед, «чего-то страшного». Во время такого состояния могли наблюдаться акты аутоагрессии вплоть до суицидальных попыток и самоубийств, формировались бредовые идеи самообвинения и преследования. При этом тревожнодепрессивный аффект сочетался с замедленностью и затруднением всех психических процессов и нарушениями сна. В начале собственно депрессивного эпизода и уклоняющегося расстройства личности наблюдалось изменение всего поведения подростка в целом: исключение привычных для него видов деятельности, дистанционирование при опросах и затруднениях речевого контакта, непонятность и импульсивность поступков. При собственно психотических расстройствах поведения (F91) в начальной стадии заболевания поступки больных отличались неожиданностью и необъяснимостью ни с точки зрения их характерологических особенностей, ни с точки зрения истории их предшествующего развития. Кроме того, на фоне признаков повышенной тревожности описанная симптоматика в дальнейшем имела тенденцию к росту, часто на фоне обострения заболевания без видимых причин. В этих случаях клиническая картина отличалась особой стойкостью, резистентностью к различным видам терапевтических вмешательств в сочетании с психологически очевидно выраженным утрированным отсутствием эгодистонности восприятия нарушений, переходящих с уровня сверхценностных психопатологических образований в регистр субпсихотической симптоматики.

Тревожно-фобические нарушения наблюдались также в рамках тревожного расстройства органической природы (F06.4) и синдрома де ля Туретта (F95.2). В варианте, ассоциированном с расстройствами аффективного и неврозоподобного регистров, у подростков с обсессивно-фобической симптоматикой (преимущественно навязчивыми страхами контра стного типа с обыденным содержанием) об- 84

наруживались проявления социальной тревоги, изолированные фобии, сохраняя эгоди-стонность к имевшимся опасениям. При этом обсессии (преимущественно с тематикой опасения быть зараженным), сосуществовавшие с расстройствами параноидного регистра, сопровождались большим количеством защитных действий (включая ритуалы мытья и очищения) и утратой эгодистонности. По мере увеличения возраста подростков клиническая картина подобного рода расстройств усложняется, становится более полиморфной, симптомы характеризуются незавершенностью, присоединением нарушений поведения, сочетающихся со сложными дисморфофоби-ческими, тревожными и ипохондрическими конструкциями, а также анорексией. Нередко такие подростки обнаруживали поведенческие девиации, в рамках реакций гиперкомпенсации и группирования со сверстниками.

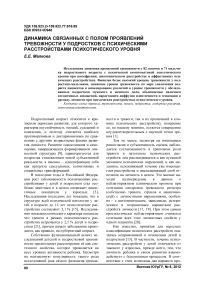

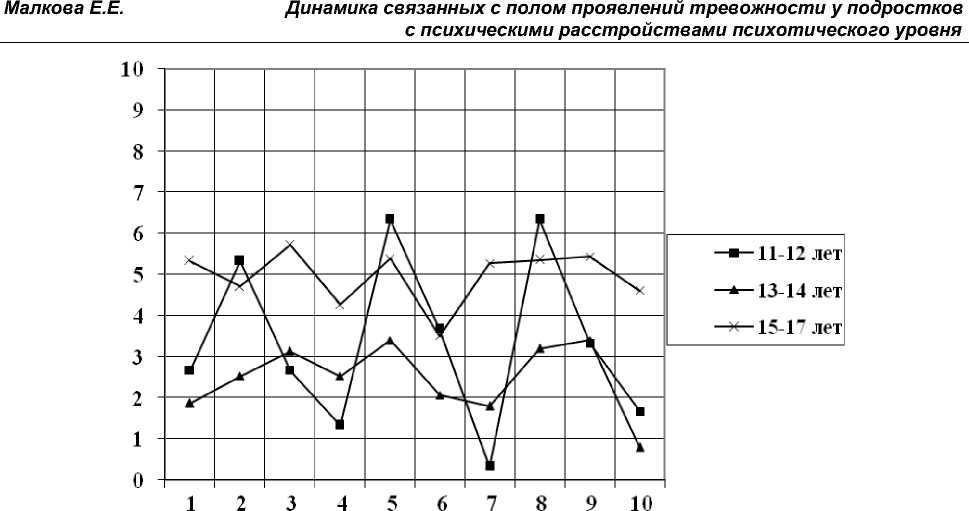

Результаты экспериментально-психологического исследования по «Методике многомерной оценки детской тревожности» (МОДТ) в подгруппах подростков (девочек и мальчиков) представлены на рис. 1 и 21.

Представленные на рисунке данные свидетельствуют, что наиболее общие тенденции оценки тревожности оказались в значительной степени связанными с полоспецифическими особенностями тревожных переживаний подростков различных возрастных групп. Так, можно говорить о полоспецифических особенностях динамики тревоги, возникающей при общении с близкими взрослыми (шкала 5): у мальчиков вне зависимости от их возраста этот показатель остается относительно стабильным.

В отличие от этого у девочек в начале подросткового криза (11–12 лет) этот показатель крайне высок, а на переходе негативной фазы криза в позитивную (13–14 лет) резко снижается и к окончанию школьного обучения (15–17 лет) стабилизируется на отметке

Шкалы МОДТ

Рис. 1. Динамика проявлений тревожности у девочек-подростков при патологии психотического уровня

Рис. 2. Динамика проявлений тревожности у мальчиков-подростков при патологии психотического уровня

повышенного его уровня. Аналогичного рода соотношения отмечаются и в отношениях со сверстниками (шкала 2), и в связи с успешностью в обучении (шкала 6), и в ситуациях проверки знаний (шкала 8) на фоне колебаний показателя вегетативной реактивности (шкала 10). Поскольку снижение показателей тревоги в личностно-значимых для подростка сферах наблюдается исключительно у девоче-ки в самый важный момент перехода от нега- тивной и позитивной фаз возрастного криза, то можно предположить влияние психотической симптоматики на адекватность восприятия действительности. При этом акценты тревожных переживаний у пациенток смещаются с психологически понятных феноменов на вычурные или малозначимые для данного возрастного этапа моменты. Динамика эмоциональных проявлений у мальчиков оказывается более «понятной» с точки зрения клас- сических представлений о психотическом пациенте такого возраста, характеризующегося тенденцией повышения значимости отношения со сверстниками (шкала 2) по мере взросления, и соответственно приводит к росту тревоги, а отношения с учителями (формальными взрослыми) обесцениваются (шкала 4). Именно показатель уровня тревоги в отношениях с учителями оказывается сильно зависящим от пола ребенка, поскольку с возрастом у девочек он заметно растет, а у мальчиков падает.

Поскольку тревожные переживания, связанные с «близкими» отношениями (со значимыми близкими – родителями и сверстниками), постепенно теряют свою напряженность и перестают играть для пациента роль объекта, поддерживающего развитие «Я», то любой Другой, кто может в сознании подростка выполнять эту функцию, обладает, по мнению Х. Кохута, потенциальной способностью функционировать как Эгообъект [8].

Безусловно, фактор пола учителя (в российской действительности – преимущественно женский) оказался связанным с успешностью в обучении, поскольку беспокойство, которое испытывают подростки (в большей степени мальчики), заставляет их регрессировать к пралогическому мышлению, выражаясь в магическом мышлении. Таким образом, снижение с возрастом тревоги в отношениях с учителями у мальчиков может быть объяснено нарастанием напряженности архаических психологических защит, протекторно ограждающих его личность от дезинтеграции. В то же время увеличение значения этого показателя у девочек отражает, по всей видимости, нарастание восприятия конкурентных отношений с образами женщин-учителей, поскольку именно учитель, задающий вопросы, на которые не всегда известен «правильный ответ», способен поставить под сомнение позитивную оценку возможностей подростка в глазах окружающих.

Динамика проявлений тревожности у мальчиков и девочек различных возрастных групп (табл. 3–5) свидетельствует о наличии значительных различий в переживаниях тревоги у мальчиков и девочек на период от начала подросткового криза (11–12 лет) до полного их нивелирования к 15–17 годам.

Так, в возрасте 11–12 лет характер и уровень тревожности у мальчиков и девочек, страдающих тревожными расстройствами психотического уровня, существенно различаются по всем изучаемым показателям, причем мальчики, в целом, оказываются более тревожными, чем девочки (см. табл. 3). В то же время характер тревожных переживаний у них несколько различается. Девочки оказываются в большей степени зависимыми от взаимоотношений со сверстниками (шкала 2) и родителями (шкала 5), в то время как мальчиков в большей степени тревожат отношения с учителями (шкала 4) и успешность обучения (шкала 6). Данный факт представляется весьма логичным с точки зрения сложившихся представлений о гендерных различиях в «опредмечивании» тревоги мальчиков и девочек [6], когда девочки онтогенетичечески более

Таблица 3

Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 11–12 лет при патологии психотического уровня

|

Шкала |

Девочки, N=9 |

Мальчики, N=10 |

Р |

||

|

M |

m |

M |

m |

||

|

1. Общая тревожность |

2,67 |

0,17 |

8,40 |

0,16 |

0,00 |

|

2. Тревога в отношениях со сверстниками |

5,33 |

0,14 |

1,70 |

0,15 |

0,00 |

|

3. Тревога, связанная с оценкой окружающих |

2,67 |

0,17 |

1,60 |

0,16 |

0,00 |

|

4. Тревога в отношениях с учителями |

1,33 |

0,17 |

6,30 |

0,15 |

0,00 |

|

5. Тревога в отношениях с родителями |

6,33 |

0,16 |

5,40 |

0,16 |

0,00 |

|

6. Тревога, связанная с успешностью в обучении |

3,67 |

0,17 |

6,30 |

0,15 |

0,00 |

|

7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |

0,33 |

0,17 |

2,40 |

0,16 |

0,00 |

|

8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |

6,33 |

0,17 |

9,30 |

0,15 |

0,00 |

|

9. Снижение психической активности, обусловленное тревогой |

3,33 |

0,15 |

6,40 |

0,16 |

0,00 |

|

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой |

1,67 |

0,17 |

4,30 |

0,15 |

0,00 |

Таблица 4

Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 13–14 лет при патологии психотического уровня

|

Шкала |

Девочки, N=15 |

Мальчики, N=16 |

Р |

||

|

M |

m |

M |

m |

||

|

1. Общая тревожность |

1,87 |

0,55 |

4,00 |

0,84 |

0,04 |

|

2. Тревога в отношениях со сверстниками |

2,53 |

0,60 |

2,75 |

0,21 |

0,73 |

|

3. Тревога, связанная с оценкой окружающих |

3,13 |

0,74 |

5,25 |

0,28 |

0,01 |

|

4. Тревога в отношениях с учителями |

2,53 |

0,46 |

4,25 |

0,53 |

0,02 |

|

5. Тревога в отношениях с родителями |

3,40 |

0,74 |

5,50 |

0,74 |

0,05 |

|

6. Тревога, связанная с успешностью в обучении |

2,07 |

0,27 |

3,50 |

0,39 |

0,01 |

|

7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |

1,80 |

0,35 |

3,25 |

0,46 |

0,02 |

|

8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |

3,20 |

0,82 |

5,00 |

0,18 |

0,04 |

|

9. Снижение психической активности, обусловленное тревогой |

3,40 |

0,75 |

3,75 |

0,38 |

0,67 |

|

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой |

0,80 |

0,22 |

4,00 |

0,66 |

0,00 |

Таблица 5

Сопоставление характера и уровня тревожности у мальчиков и девочек 15–17 лет при патологии психотического уровня

|

Шкала |

Девочки, N=51 |

Мальчики, N=45 |

Р |

||

|

M |

m |

M |

m |

||

|

1. Общая тревожность |

5,33 |

0,37 |

4,76 |

0,42 |

0,30 |

|

2. Тревога в отношениях со сверстниками |

4,71 |

0,32 |

4,89 |

0,32 |

0,69 |

|

3. Тревога, связанная с оценкой окружающих |

5,73 |

0,30 |

5,84 |

0,40 |

0,81 |

|

4. Тревога в отношениях с учителями |

4,27 |

0,23 |

3,40 |

0,45 |

0,08 |

|

5. Тревога в отношениях с родителями |

5,39 |

0,40 |

5,56 |

0,37 |

0,77 |

|

6. Тревога, связанная с успешностью в обучении |

3,51 |

0,33 |

4,38 |

0,39 |

0,09 |

|

7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения |

5,27 |

0,31 |

5,31 |

0,33 |

0,94 |

|

8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний |

5,35 |

0,39 |

5,04 |

0,41 |

0,59 |

|

9. Снижение психической активности, обусловленное тревогой |

5,43 |

0,31 |

5,20 |

0,34 |

0,61 |

|

10. Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная тревогой |

4,61 |

0,36 |

4,80 |

0,32 |

0,70 |

целостны и, оставаясь в зоне социальных контактов, могут еще некоторое время сохранять свою самость.

Обращает на себя внимание крайне высокий показатель тревоги, возникающей в ситуациях проверки знаний (шкала 8), который выделяется в профиле как мальчиков, так и девочек. Причем у мальчиков он достигает экстремальных значений (m=9,30±0,15) на фоне выраженной тенденции к снижению психической активности (шкала 9) и повышению вегетативной реактивности (шкала 10) в тревожных для подростка ситуациях. Это может быть также объяснено с позиций полового диморфизма [2], когда внутренняя структура личности мальчика в большей степени биологически обусловлена, а признаки ее дезорганизации проявляются на уровне телесных дисфункций. Таким образом, можно предположить, что собственно тревога у подростков 12–13 лет определяет яркие полоспецифические различия в трансформации психических состояний при патологии психотического уровня, когда у мальчиков в большей степени задействуются так называемые «глубинные» (психофизиологические) механизмы саморегуляции, отвечающие за витальный тонус (психическая активность и вегетативная реактивность), в то время как у девочек в большей степени страдают межличностные отношения с близкими родственниками и друзьями. Вероятно, именно эти тенденции проявлений тревоги можно считать неблагоприятными прогностическими признаками в плане перехода тревожных переживаний с уровня сверхценных психопатологических образований в регистр субпсихотической симптоматики.

По мере взросления (к возрасту 13–14 лет) тревога в отношениях с близкими сверстниками (шкала 2) и родителями (шкала 5) снижается и у девочек, и у мальчиков. При этом можно наблюдать и нарастание признаков астении в ответ на тревогу (шкала 9). Тем не менее, общий показатель тревожности (шкала 1) у мальчиков, объективно снижаясь, сохраняет свои лидирующие позиции относительно такового у девочек, что свидетельствует о более высокой тревожности мальчиков. В то же время спектр тревожных ситуаций сужается и концентрируется в области так называемых «школьных» проблем (шкала 6) и проблем, связанных с презентацией (шкала 7) и проверкой (шкала 8) собственной компетентности в глазах «независимых» окружающих (шкалы 3, 4).

Уровень тревоги как у мальчиков, так и у девочек с тревожными расстройствами психотического уровня к 15–17 годам относительно стабилизируется на средних значениях и значимых половозрастных отличий не выявляется (табл. 5). Учитывая, что именно подростковый возраст является возрастом формирования зрелой идентичности личности, можно предположить, что в этом случае имеется нивелирование фактора пола, являющегося ключевым звеном (базовой характеристикой) в формировании личностной идентичности. По мнению М. Кле, в этом возрасте подросток еще бисексуален [7]. Тем не менее, именно в этот период половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. Именно появление сексуальной идентификации в течение раннего подросткового периода является предпосылкой для продвижения гетеросексуальной позиции в собственно подростковом периоде.

В норме у подростков отчетливо проявляется ориентация на образы мужественности-женственности в поведении и проявлении личностных свойств. Отсутствие же различий и «размывание» самой структуры тревожности в старшем подростковом возрасте при тревожных расстройствах психотического уровня могут свидетельствовать о нарастании диффузии индентичности и тенденции к распаду личности.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно заключить, что закономерный рост тревоги на фоне выраженных полоспецифических особенностей в начале подросткового криза у тревожных подростков при патологии психотического уровня способен дезорганизовать развитие личности. Болезнь в данном случае «разрушает» еще только формирующуюся структуру личности, психопатологически «опредмечивая» тревогу в психологически понятных областях межличностных отношений у девочек и телесном образе у мальчиков. Именно патологический процесс, смещая акценты тревоги в область психотических нарушений тестирования реальности, размывает идентичность и «уводит от реальности», когда в старшем подростковом возрасте мы наблюдаем малодифференцированную тревогу и отсутствие различий по полу.

Список литературы Динамика связанных с полом проявлений тревожности у подростков с психическими расстройствами психотического уровня

- Астапов, В.М. Тревожные расстройства в детском и подростковом возрасте. Теория и практика: монография/В.М. Астапов, Е.Е. Малкова. -М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. -368 с.

- Геодакян, В.А. Эволюционные хромосомы и эволюционный половой диморфизм/В.А. Геодакян//Известия Академии наук. Серия биологическая. -2000. -№ 2. -С. 133-148.

- Гиндикин, В.Я. Личностная патология/В.Я. Гиндикин, В.А. Гурьева. -М.: Триада-Х, 1999. -266 с.

- Грошева, Е.В. Особенности течения шизофрении у подростков в зависимости от сопутствующих социально-психологических факторов/Е.В. Грошева, А.Н. Алехин//Вестник Балтийской педагогической академии. -2005. -№ 61. -С. 75-78.

- Гурович, И.Я. Актуальные проблемы детской психиатрической службы в России/И.Я. Гурович, В.М. Волошин, В.Б. Голанд//Социальная и клиническая психиатрия. -2002. -Т. 12. -Вып. 2. -С. 15-18.

- Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий/Е.П. Ильин. -СПб.: Питер, 2010. -701 с.

- Кле, М. Психология подростка: (психосексуальное развитие): пер. с фр./М. Кле. -М.: Педагогика, 1991. -174 с.

- Кохут, Х. Анализ самости: Систематический подход к лечению нарциссических нарушений личности/Х. Кохут. -М.: Когито-Центр, 2003. -368 с.

- Кржечковский, А.Ю. Формирование самосознания у детей и подростков как метод профилактики пограничных психических расстройств/А. Ю. Кржечковский//Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. -2011. -№ 5. -http://medpsy.ru (дата обращения: 01.02.2012).

- Малкова (Ромицына), Е.Е. Психодиагностическая методика многомерной оценки детской тревожности. Пособие для врачей и психологов/Е.Е. Малкова (Ромицына). -СПб.: Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 2007. -34 с.

- Малкова, Е.Е. Особенности психологических защит и их связь с тревогой у подростков с шизотипическим расстройством/Е.Е. Малкова//Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. -СПб., 2011.

- Некоторые сравнительно-возрастные особенности формирования небредовых ипохондрических расстройств у детей и подростков/А.А. Кашникова, Ю.Б. Коваленко, Е. В. Корень и др.//Вопросы психического здоровья детей и подростков. -2008. -№ 1. -С. 85-90.

- Попов, Ю.В. Тревожные состояния в Международной классификации психических болезней 10-го пересмотра/Ю.В. Попов//Психиатрия и психофармакотерапия. -2002. -Т. 4. -№ 2. -С. 44-46.

- Сергеев, И.И. Фобические расстройства у детей и подростков/И.И. Сергеев, Э.Л. Казанцева. -М.: Аванти, 2005. -195 с.

- Состояние психического здоровья детей: Проблемы, пути решения. Коллегия МЗ РФ от 15.05.2001 г. Решение. Протокол № 9. -М.: МЗ РФ, 2001. -10 с.

- Эриксон, Э. Идентичность. Хрестоматия/Э. Эриксон. -М.: МПСИ, 2008. -272 с.

- A prospective three-year follow-up study of borderline personality disorder in patients/R. Antikainen, J. Hintikka, J. Lehtonen et al.//Acta Psychiat Scand, 1995. -V. 5. -P. 327-335.

- Bell-Dolan, D.J. Symptoms of anxiety disorders in normal children/D.J. Bell-Dolan, C. G. Last, C. C. Strauss//J Am Acad Child Adol Psychiat, 1990. -V. 29. -P. 759-765.

- DSM-III-R personality disorders in a mood and anxiety disorders clinic: Prevalence, comorbidity and clinical correlates/S.N. Flick, P.P. Roy-Byrne, D.S. Cowley et al.//J Aff Dis, 1993. -V. 2. -P. 71-79.

- Effect of axis II diagnoses on treatment outcome with clomipramine in 55 patients with obsessive-compulsive disorder/L. Baer, M. Jenike, D. W. Black et al.//Arch Gen Psychiat., 1992. -V. 49. -P. 862-866.

- Frequency of obsessive-compulsive disorder in a community simple of young adolescents/L.A. Valleni-Basile, C.Z. Garrison, K.L. Jakson et al.//J Am Acad Child Adol Psychiat, 1994. -V. 33. -P. 782-791.

- Nissen, G. Pubertatskrisen und Storungen der psychosexellen Entwicklung/G. Nissen//Lerbuch der speziellen Kinder-und Jugendpsychiatrie. H. Harbauer (Hrsg.). -Berlin, 1971. -P. 133-137, 155.