Динамика востребованности образа СССР в интернет-пространстве России

Автор: Гущин Я.Д., Балаш В.А.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 12, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно рассмотрена методология определения востребованности образа Советского Союза в целом в контексте исторической памяти. Определена детерминанта этой динамики для интернет-пространства России. Рассмотрены статистические данные о количестве упоминаний терминов «СССР» и «Советский Союз» в издании «Аргументы и факты» за период 1984-2021 гг., а также об истории поисковых запросов «СССР» в Google за 2004-2021 гг. На основании полученной информации делаются предположения о росте интереса к СССР в форме ностальгии и иных проявлений среди разных поколений. Анализируется динамика изменения отношения граждан к советскому государству за новейшую историю России, делается ряд предположений о ее причинах и предпосылках. В частности, спады и подъемы интереса связаны с реализуемой в стране политической программой, внутренним ощущением нестабильности граждан, а также диалогом поколений - носителей ценностей во второй половине 2010-х гг.

Историческая память ссср, интернет-пространство, трансформация ценностей, "мемориальные" войны, информационная война, ностальгия, формы общественного сознания, глобализация

Короткий адрес: https://sciup.org/149141934

IDR: 149141934 | УДК: 124.5:316.654 | DOI: 10.24158/fik.2022.12.2

Текст научной статьи Динамика востребованности образа СССР в интернет-пространстве России

-

1. Поиск характерных для российского общества ценностей и определение вектора

-

2. Необходимость не просто качественного антропологического анализа запросов

-

3. Важность изучения современных тенденций в трактовке и анализе форм обществен

трансформации этих ценностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

социума, но и поиск подходов к их количественному описанию.

ного сознания с учетом неоднозначности и «болезненности» изучаемого явления как в России, так и в международном культурно-политическом пространстве. В качестве иллюстрации можно привести ряд примеров: информационные и материальные «мемориальные» войны, попытки переосмысления ролей сторон Великой Отечественной войны и отдельных личностей в истории страны.

Важным методологическим базисом данной работы служит само конструирование исторической памяти об СССР. После развала Советского Союза в 1991 г. главными «хранилищами» прошлого были газеты, журналы, архивные съемки, свидетельства очевидцев и учебники. При этом очевидным политически мотивированных ходом был отказ от социализма в идеологическом смысле, а также смещение фокуса внимания в сторону капиталистических ценностей (частная собственность вместо государственной, демократия вместо коммунизма, рыночные отношения и т. д.). Постепенно медиапространство того времени заполнялось именно такими материалами, что только усилилось с приходом к власти в медийных холдингах олигархов (Березовский, Гусинский, и т. д.) Их политика создания контента была продиктована не желанием сохранить историческое наследие, а, скорее, экономическими интересами (извлечь прибыль из предприятия) и политическими мотивами (борьба за власть и сохранение олигархического статуса). После начала нулевых прежние олигархи оставили эту практику, сам их политический статус изменился, как и повестка дня. Многие издания и проекты вышли в интернет-пространство, которое устроено иначе. На данный момент оно регулируется интересами аудитории, а также контентной политикой крупных проектов (Яндекс, Гугл, Вконтакте и т. д.) и государства (запрет ряда интернет-проектов на территории РФ). При этом мы можем говорить о формировании так называемых экосистем на базе прошлых поисковых систем и мобильных операторов. Так, И.В. Резник, О.Ю. Ермоловская, В.Ф. Ильина отмечают, что, несмотря на финансовые ресурсы, на данный момент экосистемы не полностью диверсифицированы экономически и субстанционально в сознании пользователей и «приходят к выводам о зависимости результативности экосистемы от основного сегмента и росте значимости дополнительных» (Резник и др., 2022: 73). Даже Яндекс не просто вынужден считаться с интересами аудитории, но и строить весь бизнес на «гребне ее запроса». Постоянно собирая информацию о всех действиях пользователя в Сети, он формирует рекламные и иные взаимодействия, а также выстраивает личное информационное пространство пользователя там, где это уместно.

Такой скачок в технической работе СМИ и сети Интернет повлиял на саму механику конструирования и отображения смыслов, что в свою очередь отразилось и на облике исторической памяти. Роль катализатора этих виртуальных процессов сыграла глобализация, когда различные конструкты и ментальные построения, имеющие источником исторически разные культурные и политические формации, но интерпретирующие одни и те же события, столкнулись друг с другом в интернет-пространстве. Эти процессы сами по себе имели объективную экономико-культурную природу: «…экономический разрыв создает благоприятные условия для вмешательства и влияния одними народами и странами в культурные процессы других народов и стран. Культура, как показывает огромный и разнообразный исторический опыт, является полем острой, непрекраща-ющейся борьбы, конкуренции различных народов, пытающихся получить определенное преимущество перед другими народами в духовной и политической сферах, и она же является одним из важнейших инструментов духовного и политического воздействия» (Гаппасова и др., 2021: 20). Необходимо подчеркнуть, что глобализация вне политических процессов могла бы обогатить взаимное видение исторических процессов, помочь в настройке межкультурной коммуникации, создать почву для крупных международных социально-экономических проектов. Вместо этого со второй половины 2010-х гг., а где-то и ранее, западные политические силы стали использовать международные площадки как инструменты для подготовки, а затем и ведения информационной войны. Как и любая война, это противостояние имеет целью захват ресурсов. В данном случае речь идет о человеческих ресурсах: «Одним из таких методов является так называемая “Информационная война”, суть которой заключается в противостоянии двух и более государств за умы и настроения людей» (Цыплаков, 2019: 384).

Этот процесс привел к нескольким категориям результатов:

-

1. Расщепление некоторых слоев общества по убеждениям и последующий выезд

-

2. Активная попытка граждан найти опору в условиях неопределенности, бытового и

- информационного дискомфорта.

за границу части населения.

Важно отметить, что ощущение нестабильности не является атрибутом лишь старшего поколения, оно характерно и для молодежи: «Обобщая результаты исследования, мы констатируем, что около четверти студентов из нашей выборки характеризуются интолерантностью к неопределенности. Это значит, что в случае возникновения перед ними какой-либо неоднозначности и нестабильности, данная категория испытуемых не будет обладать достаточным набором поведенческих реакций» (Джембек, 2022: 283).

Подобное обстоятельство имеет социальную и когнитивную природу. Социальный аспект заключается в том, что молодые люди воспитывались поколениями X и послевоенным поколением, которые в свою очередь тяготели именно к стабильности. Период застоя СССР был оценен ими позитивно именно благодаря ощущению «завтра все будет так же, как вчера». Когнитивный аспект заключается в том, что общество еще не научилось жить в условиях постоянной изменчивости, хотя попытки описания практического социального нормирования этого явления предпринимаются давно. В качестве примера можно привести концепцию «антихрупкости».

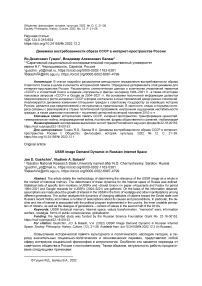

На графике (рис. 1) приведено количество упоминаний СССР именно в такой форме во всех разделах издания «Аргументы и факты», отнесенное к количеству слов в издании, сгруппированное по годам. Другими словами, это доля материалов, в которых упоминается СССР независимо от контекста. Важно отметить: рассматривались любые упоминания, как позитивные, так и негативные, во всех сферах и смыслах. Нас интересует исключительно участие термина «СССР» в «повестке дня». При этом не ставится целью анализ формируемого СМИ образа, лишь внимание, которое ему уделяется.

Рисунок 1 – Частотность упоминания СССР в газете «Аргументы и факты» по годам

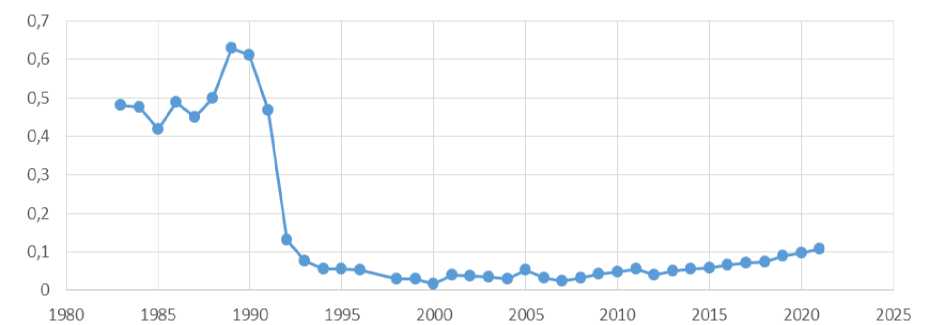

Частотность упоминания сочетания «Советский Союз» ожидаемо имеет схожую динамику (рис. 2). Исследование показало, что наивысшие его показатели относятся к периоду с 1984 по 1991 гг. Очевидно, что это время активного функционирования самого СССР, когда исследуемый термин являлся адекватным обозначением страны.

Рисунок 2 – Частотность упоминания сочетания «Советский Союз» в газете «Аргументы и факты» по годам

После этого мы видим резкий спад в упоминаемости, который перешел в постепенное медленное падение, длившееся до 2000 г., после чего оно остановилось. При этом с 2012 г. отмечается восходящий тренд: количество упоминаний постепенно росло с каждым годом, как бы укореняя понятие в информационной среде, хотя никакой необходимости в этом не было, ведь слово уже не несло тот сакральный смысл, что в 1990-е гг.

Мы можем говорить о мотивах «предания забвению» в размышлениях о причинах этого падения на рубеже XX–XXI вв., но корректнее будет сказать о смене вектора внимания. Люди пытались жить по-новому, осваиваясь в демократическом государстве, принимая правила игры. «Забыть неудобное прошлое» – проявление искреннего желания людей иметь счастливую жизнь в других реалиях. Поиск новых смыслов, перестройка социальной реальности заняли внимание людей настолько, что СССР перестал быть значимой темой, что хорошо видно на графике.

Ситуация изменилась во второй половине 2010-х гг., когда экономический рост закончился, политическая ситуация обострилась, а идея о сильной России через продвинутую либеральную демократию и полное сотрудничество с Западом потерпела поражение в умах людей. При этом у населения прошли обиды на прошлое, и появилась мотивация для интеграции полученного опыта существования при социализме и демократии в рамках одной жизни. Теперь источником вдохновения стала та историческая память, которая была доступна населению с учетом его возрастного состава.

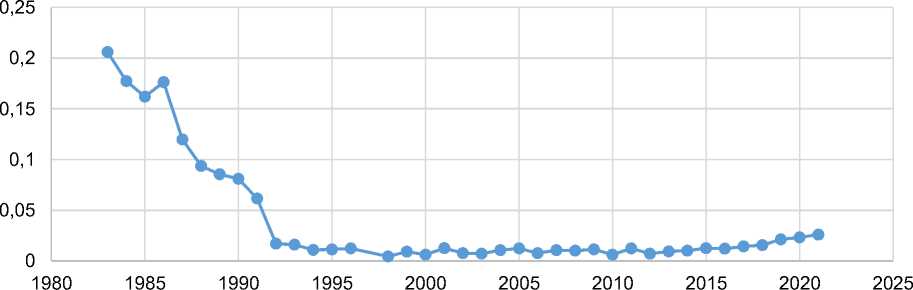

Рисунок 3 – Количество упоминаний СССР в газете «Аргументы и факты» по годам

Интересно, что в абсолютных значениях упоминаний за последние несколько лет термин сегодня более активно используется, чем в конце 1980-х гг. и даже в момент развала СССР (рис. 3). Это может говорить о чрезвычайно высокой значимости понятия, которое, однако, размывается на фоне большого количества событий, нуждающихся в освещении. За эти годы вырос не только тираж газеты «Аргументы и факты», но и количество рубрик, тем, статей в ней.

В рассматриваемый период произошло очень много мировых и локальных событий, которые активно обсуждались в социальных сетях и на других интернет-площадках. Более того, значимая часть этих событий имела «хайп в качестве ведущей модальности освоения действительности в социальных медиа» (Насртдинова, 2020: 173), что заставляет нас говорить о захвате фокуса внимания граждан информацией, никак напрямую с СССР не связанной. Несмотря на это, понятие Советского Союза осталось не только на страницах газеты «Аргументы и факты», но и в виртуальном пространстве людей.

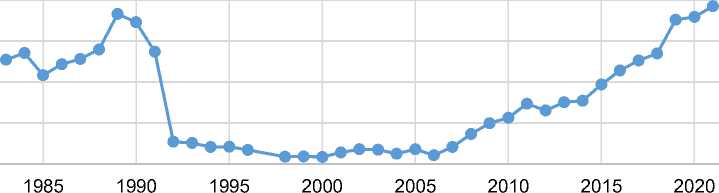

В нашем исследовании также необходимо исключить влияние на оценку современных трендов редакционной политики издания. Для этого обратимся к другой диаграмме (рис. 4).

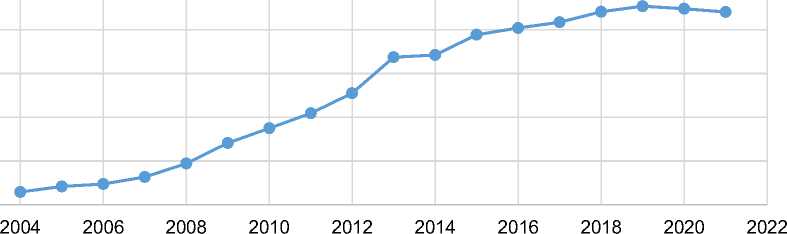

Рисунок 4 – Динамика запросов «СССР» в поисковике Google, в баллах

На графике (см. рис. 4) отражено количество запросов «СССР», сделанных из разных точек мира, определенное в баллах от 0 до 100. Мы взяли количество баллов за месяц в течение года и сложили их, чтобы исключить сезонность и увидеть динамику, распределенную по годам. Баллы – это показатель интереса людей к той или иной теме, определяемый на основе алгоритмов Google. Точная методика вычислений нас в текущем исследовании не интересует, важна лишь связь количества баллов за месяц и интереса аудитории. Статистика доступна с 2004 г. Показатель брался не для России, а для всех запросов по миру на русском языке, так как нас интересует историческая память наследия СССР, а эта тема касается и стран СНГ, и всех переселенцев из бывшего Советского Союза и нынешней России.

Легко заметить, что интерес к теме со стороны пользователей Интернета значительно вырос, и лишь в 2019 г. закрепился на уровне около 900 баллов за год. Это свидетельствует о том, что рост интереса к СССР по-прежнему существует: на постсоветском пространстве он впервые проявился в середине нулевых и постепенно увеличивался с каждым годом, причем с 2014 г. темпы роста немного увеличились. В данной работе нет цели определить точную статистическую корреляцию, однако есть задача обосновать тренд в философско-антропологическом ключе. Снова обратим внимание на то, что 2019–2021 гг. – это время мощных мировых и локальных «хайпов», что оттягивало на себя интерес аудитории от рефлексии и ностальгии по Советскому Союзу. Однако тяга к советскому прошлому оказалась так велика, что тренд увеличения интереса к этой теме сломать не удалось. Отметим, что в последнем графике отражены данные по совокупности запросов российских и иностранных граждан, которые благодаря политике западных СМИ захотели узнать больше об СССР.

Рассмотрим глубинные тенденции, которые лежат в основе такого поведения граждан. Очевидно, что важная часть этих трендов находится в подсознании людей, и поэтому не формулируется ими явно. Однако ряд предпосылок роста интереса к СССР мы попробуем обозначить:

-

1. Снятие негласного табу на обсуждение Советского Союза и его неоднозначного наследия. Чувство стыда за сделанные ошибки прошло, а политика больше не опиралась на необходимость «поворота курса», поставив во главу угла собственную идеологию традиционных ценностей. Пришло время принятия прошлого, его осмысления с точки зрения прожитого опыта.

-

2. За 1990-е гг. ностальгия как массовое явление еще не успела вырасти в тренд. Однако в нулевые, когда дети 1980-х и 1990-х гг. выросли и столкнулись с «трудностями взрослой жизни», их сознание стало тосковать по детству, которое проходило либо собственно в СССР, либо в контексте, им сформированном (все, что окружало нас в начале 1990-х и до этого момента было либо экспортом, либо создано в СССР). Сама культура общения оставалась прежней.

-

3. Поиск стабильности в обществе перемен как точки опоры: «В условиях общей нестабильности и отсутствия перспектив реального развития неизбежно возрастает интерес к прошлому, в восприятии которого на первый план выходят не ужасы тоталитарного режима, но элементы стабильности и социальной защищенности» (Романова, Федорова, 2021: 10).

-

4. Эмоциональная и психологическая поддержка, которую дает ощущение ностальгии: «Мы убеждены в существовании связи – натуралистической и причинной – между ностальгией и самодостаточностью и в механизмах, стоящих за этим отношением» (Hong et al., 2022: 735). Графики, представленные выше, могут служить косвенным подтверждением этой гипотезы. Дело в том, что психологический механизм ностальгии позволяет получать удовольствие и удовлетворение от самого процесса воспоминаний, что при условии упомянутой нестабильности и незащищенности делает их удобным способом психологической разгрузки, который подпитывается старшим поколением.

С другой стороны, во второй половине 2010-х гг. начали выходить на пенсию представители поколения Х, которые невольно сравнивали свой уровень жизни сейчас и в СССР, который они застали в сознательном возрасте. Такой дискурс подводит нас к системе оценки тенденций ностальгии и памяти, базирующейся на логике поколений, когда становится «необходим учет социокультурного единства мифотворцев-мифопотребителей, осуществляемый с помощью понятия “поколение”» (Тихонова, 2022: 721).

Считаем, что анализ динамики численных показателей прямого и косвенного типа изменения восприятия СССР должен строиться с учетом как исторической памяти об этом явлении в разрезе диалога поколений, так и социальной ситуации в стране и мире. Можно уверенно сказать, что понятие СССР заняло твердое место в картине мира граждан разного возраста. Важной частью интереса к Советскому Союзу являются ностальгические чувства и тот ресурс ощущения стабильности и защищенности, который дает ностальгия.

Список литературы Динамика востребованности образа СССР в интернет-пространстве России

- Гаппасова А.Г., Садыкова Т.М., Стамова Р.Д. Взаимосвязь и противоречия процессов глобализации и культурной глобализации // Chronos. 2021. Т. 6, № 7 (57). С. 19-22.

- Джембек Ю.И. Феномен неопределенности и уровень толерантности к неопределенности у студенческой молодежи // Информация и образование: границы коммуникаций. 2022. № 14 (22). С. 282-283.

- Насртдинова В.М. Хайп как превалирующая модальность рецепции инфоповодов в социальных сетях (на примере пандемии коронавируса) // Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 2. С. 173-177.

- Резник И.В., Ермоловская О.Ю., Ильина В.Ф. Главные экосистемы РФ: точки и факторы роста. На примере "Яндекс", "СБЕР", "VK" // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. № 2. С. 73-79.

- Романова А.П., Федорова М.М. "Советская ностальгия" несоветского цифрового поколения // Южно-российский журнал социальных наук. 2021. Т. 22, № 1. С. 6-18.

- Тихонова С.В. Советская ностальгия как цифровой миф // После постпозитивизма. М., 2022. С. 721-723.

- Цыплаков А.Ю. Информационные войны. Российская Федерация в условиях информационной войны // Актуальные вопросы становления российской государственности: генезис, проблемы, тенденции. Таганрог, 2019. С. 384-388.

- Hong E.K., Sedikides C., Wildschu T. How Does Nostalgia Conduce to Global Self-Continuity? The Roles of Identity Narrative, Associative Links, and Stability // Personality and Social Psychology Bulletin. 2022. Vol. 48 (5). P. 735-749.