Динамика взаимодействия коммуникативной компетентности и толерантности в профессиональной деятельности и подготовке сотрудников органов внутренних дел

Автор: Гончарова Н.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 1 (100), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Исследование динамики взаимодействия коммуникативных умений и толерантности позволяет осуществлять направленную профилактику интолерантного поведения в деятельности и подготовке сотрудников органов внутренних дел к условиям профессионального общения. Цель - оценка толерантности и коммуникативной компетентности курсантов образовательной организации МВД России и установление степени готовности обучающихся к самостоятельному выполнению задач профессионального взаимодействия.

Толерантность, коммуникативная компетентность, личностные факторы, социальная компетентность, коммуникативная толерантность, профессионально важные качества, курсанты, сотрудники полиции

Короткий адрес: https://sciup.org/149147729

IDR: 149147729 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-1100-6-14

Текст научной статьи Динамика взаимодействия коммуникативной компетентности и толерантности в профессиональной деятельности и подготовке сотрудников органов внутренних дел

Natalya А. Goncharova, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor at the chair of Pedagogy and Psychology 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Высокий уровень психологической и моральной нагрузки, испытываемый сотрудниками органов внутренних дел в деятельности, необходимость решать чужие проблемы и регулировать конфликтные отношения, соприкосновение с трагедиями человеческих судеб составляют существенные риски для конструктивной коммуникации и толерантного поведения. К толерантному поведению обязывает Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», согласно п. 3 ст. 7 которого сотрудник должен «прояв- лять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию». Такие моральные требования, значимые для многих профессий социономической сферы, связаны с необходимостью ежедневного социального взаимодействия в соответствии с принципами толерантности. Однако только в правоохранительной деятельности частота коммуникаций с гражданами выступает в качестве предиктора формирования специфических свойств личности, выраженных в эмоциональной черствости, равнодушии, жестокости и враждебности [1]. При этом активизируются негативные состояния агрессивности, озлобленности, нетерпимости и предвзятости, детерминирующие конфронтацию в межличностном взаимодействии и нарушение безопасности. Последствия такого поведения отражаются на эффективности деятельности, отношении общества к органам внутренних дел (далее — ОВД) и имидже полиции. Поэтому вопросы коммуникативной компетентности и толерантности как профессионально важных качеств сотрудников широко обсуждаются в актуальных исследованиях, а их решение обеспечивает реализацию гуманитарной миссии ОВД, сохранение безопасности личности и доверие граждан [2–5].

Цель — оценка толерантности и коммуникативной компетентности курсантов образовательной организации МВД России и установление степени готовности обучающихся к самостоятельному выполнению задач профессионального взаимодействия.

Теоретические предпосылки и степень изученности проблемы. В характеристике коммуникативной компетентности наиболее важным ее компонентом выступает готовность личности к выполнению деятельности в субъект-субъектных отношениях. Готовность к диалогу в общении, по мнению Л. А. Петровской, составляет основное ядро социально-психологической компетентности личности, и ее развитие должно стать непременным условием в решении задач воспитания, управления, предупреждения и регулирования конфликтов [6]. Исследования проблемы коммуникативной компетентности показывают, что в практической деятельности такая готовность выражена в наличии поведенческих умений, способствующих эффективности установления и поддержания психологического контакта при реализации социальной роли в деловом общении. Конструктивное решение вопросов взаимоотношений и коммуникаций обеспечивает успешность в деятельности сотрудников ОВД [7], сохранение адекватности действий в общении, понимание этических правил, способность к саморегуляции в процессе коммуникативной деятельности [8]. Саморегуляция в коммуникациях — одно из условий компетентности сотрудников, способных к сохранению нормативной стабильности поведения в практической деятельности. Поэтому эффективность коммуникаций определяется наличием нормативов, ценностных образцов поведения и способностью субъектов деятельности к их когнитивной оценке, идентификации с ними и реализации в конкретной профессиональной ситуации.

Принятие толерантных норм в качестве основополагающих ценностных ориентиров в коммуникациях определяет готовность сотрудника к их эффективному выполнению в профессиональной деятельности. Степень готовности личности к взаимодействию А. А. Бодалев связывал с условиями деятельности, в рамках которых субъект следует регламенту социальной роли, принимаемой на себя. Успешность социальной роли зависит от усвоения прав и обязанностей, предписанных профессиональными и общекультурными нормами. При этом значимыми механизмами, обеспечивающими эффективность коммуникаций, выступают эмпатия, идентификация, рефлексия и децентрация, благодаря которым субъект деятельности преодолевает собственный эгоцентризм, оценивает позицию оппонента, отличную от его собственной, и принимает зрелое решение [9]. Ослабление эгоцентрической позиции субъекта и отсутствие застревающих форм поведения, по мнению З. А. Агеевой, свидетельствуют о коммуникативной толерантности и высоком уровне зрелости личности. Вместе с тем в комплексе свойств толерантности определенную роль играют психодинамические характеристики личности, о чем свидетельствуют результаты отдельных исследований [10].

Коммуникативная компетентность сотрудников ОВД в профессии проявляется в толерантных установках по отношению к объекту деятельности, без которых невозможны защита прав и свобод граждан, регуляция межличностных отношений, конструктивное разрешение противоречий и конфликтов. Являясь важной стороной коммуникативной компетентности, толерантность представляет собой значимое моральное качество, сущность которого составляют ценности терпимости к чужим интересам, верованиям, привычкам, недостаткам, а также стремление достичь согласия, посредством признания противоречивых убеждений [11]. Этическая сущность толерантности, с точки зрения А. Г. Асмолова, Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайге-ровой, состоит в непреходящей ценности «различных достоинств и добродетелей человека», устойчивости в ситуации неопределенности, конфликта, воздействия психологического стрессора, преодолении собственной нетерпимости, предпочтении действий убеждающего характера в противовес действиям авторитаризма, подавления и ненависти [12].

Высокая степень интеграции толерантности и коммуникативной компетентности определяет содержание коммуникативной толерантности, представляющей актуальность для деятельности сотрудников ОВД. В содержании данного понятия обсуждаются позитивные установки субъекта в межличностных отношениях, а также психологические качества и поступки, связанные со способностями «переносимости неприятного». В. В. Бойко считает «переносимость неприятного» основной тенденцией, обусловленной жизненным опытом, сущность которой составляет терпимое отношение к конкретной личности и группам людей, обществу в целом, а также профессиональному сообществу выбранного рода деятельности [13].

В современных исследованиях коммуникативная толерантность часто рассматривается как профессионально значимое качество сотрудника ОВД, требующее специальных условий для формирования и развития [14]. Такой позиции придерживается Т. С. Каримова, предлагая концепцию диалогических отношений для формирования коммуникативной толерантности курсантов образовательной организации МВД России. В коммуникативной толерантности как профессионально важном качестве отражена динамика взаимодействия свойств гуманистической направленности, терпимости к собеседнику, эмоциональной устойчивости, доброжелательности, адекватности, способности к сотрудничеству. Формирование качеств, составляющих основу коммуникативной компетентности и толерантности, должно начинаться в период профессиональной подготовки на основе принципов уважения ценностей курсантов, признания самостоятельности оценок, приоритетности «взаимопричаст-ности» и открытости в обсуждениях, ответственности за собственное развитие [15].

В исследованиях И. А. Прокудина с соавторами подчеркивается необходимость воспитания толерантности в период профессиональной подготовки сотрудников ОВД, что связано с выявленной отрицательной динамикой ее показателей в процессе обучения в образовательных организациях МВД России [16].

-

В. Л. Цветков и Т. А. Хрусталева считают задачи формирования толерантного поведения курсантов одними из приоритетных в системе профессиональной подготовки и психологической работы с сотрудниками органов внутренних дел, отмечая, что ее решение будет «способствовать гармоничному самовоспитанию сотрудника полиции» [17, с. 109]. Развитие толерантности обеспечивает не только гуманное отношение к другим, но и личностный рост курсанта и сотрудника [18].

-

С. Н. Федотов, А. Н. Сударик и Ю. В. Дзензель рассматривают толерантность как профессионально значимое качество, определяемое накопленным профессиональным опытом. В ходе эмпирического исследования было установлено, что у группы сотрудников с большим стажем службы статистически значимо выше показатель индекса толерантности и достоверно ниже показатели завуалированной жестокости, негативного личностного общения и негативных коммуникативных установок [19]. Это свидетельствует о том, что толерантность в профессиональной деятельности приобретает характеристики личностных свойств, определяющих устойчивость сотрудников. Такой же позиции придерживаются иные ученые, рассматривая толерантность в качестве сформированной черты личности сотрудника ОВД в результате накопленного социального и профессионального опыта [18, с. 47].

Зарубежные авторы также отмечают зависимость проявлений сотрудниками полиции жестокости от уровня коммуникативной культуры. Изучая культурную компетентность, S. Reichin с соавторами установил, что жестокое, неправомерное и нетолерантное обращение полицейских культивируется в подразделении в том случае, когда толерантное поведение не имеет положительного подкрепления со стороны руководства. Для предотвращения нетолерантных действий более эффективными были признаны административные меры, связанные с продвижением сотрудников по службе и профессиональным отбором. Результаты таких мер воздействия показали увеличение уровня культурной компетентности и роль руководителя в ее формировании [20].

В качестве инструмента в обучении сотрудников полиции навыкам межкультурной компетентности S. H. Moon с соавторами предлагает использовать метод анализа критических инцидентов. Набор задач для обсуждения в процессе обучения формируется на основе опыта сотрудников, полученного в конкретных ситуациях чрезмерного применения силы, нетолерантного поведения при встрече с культурными и расовыми различиями. Перспективной определена и индивидуальная работа, направленная на разбор конкретных личностных проблем сотрудника, возникающих при выполнении оперативно-служебных задач [21].

Анализ знаний, навыков и способностей, необходимых для управления потенциально нестабильными взаимодействиями полиции с общественностью, проведенный в Карлтонском университете (г. Оттава, Канада), позволил C. Bennell с группой коллег установить комплекс профессионально важных качеств, необходимых для управления такими отношениями. В числе значимых были определены интегральные качества коммуникативной компетентности и толерантности: способность эффективного взаимодействия; уважение к представителям различных социальных групп; коммуникативные навыки; способность обращаться процессуально и справедливо; навыки управления стрессом; навыки решения проблем [22].

Часто сотрудники склонны игнорировать необходимость толерантного поведения и коммуникативных умений в собственной деятельности. Так, D. P. Rosenbaum и D. S. Lawrence выявили, что сотрудники полиции недооценивают значимость коммуникативных умений по сравнению с оценкой, произведенной гражданскими респондентами. При этом со стороны граждан к сотрудникам полиции предъявляются требования уважительного отношения, компетентности в управлении конфликтами, взаимодействия с общественностью, наличия навыков межличностного общения. Это объясняется тем, что взаимодействие с полицией всегда носит характер конфликтности, причиной которой являются сами сотрудники как часть конфликта или как его причина [23].

Таким образом, коммуникативная компетентность и толерантность сотрудников ОВД остается актуальной проблемой в профессиональной деятельности и профессиональной подготовке. Эффективность формирования коммуникативной компетентности обеспечивается постоянным вниманием к соблюдению сотрудниками норм социального и делового взаимодействия и ценностными условиями профессиональной и обучающей среды.

Материалы и методы

В эмпирическом исследовании приняли участие 106 курсантов в возрасте от 18 лет до 21 года образовательной организации МВД России. Общая выборка была представлена двумя группами курсантов разного периода обучения (n=76 в 2024 г.; n=30 в 2013 г.). Респонденты 2024 г. были разделены на две подгруппы согласно высоким (n=39) и низким (n=37) значениям индекса толерантности. В ходе анализа эмпирических результатов для оценки динамики толерантности были использованы результаты выборки (n=30) нашего исследования толерантности курсантов 2013 г. [24]. Оценка уровня толерантности выполнена при помощи опросника «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); коммуникативной компетентности — при помощи методики «Измерение коммуникативной и социальной компетентности» (В. Н. Куницына). Эмпирические данные обрабатывались с помощью методов математикостатистического анализа: описательной статистики, сравнительного анализа, однофакторного дисперсионного анализа, корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

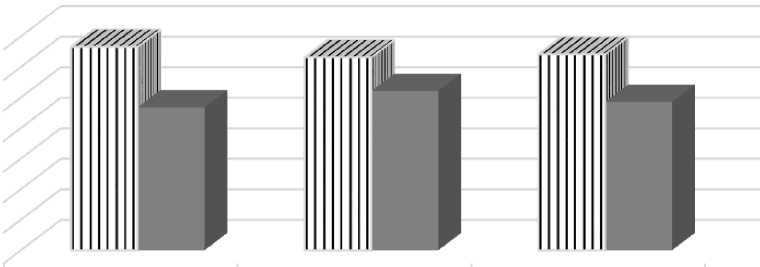

Оценка уровня толерантности курсантов. При оценке уровня толерантности представителей выборки периода 2024 г. (n=76) было установлено, что статистические показатели соответствуют значениям среднего уровня ( х =80,81±18,01), отражающего наличие в равной степени как толерантных, так и интолерантных установок. Процентное соотношение лиц с различным уровнем толерантности представлено следующими значениями: лица с высоким уровнем толерантности составляют 18% выборки, с низким — 16%, со средним — 66%. В данном случае отмечаются условия нормального распределения. Для оценки индивидуально-психологических особенностей респондентов с высоким уровнем толерантности выборка была разделена на группы в соответствии с показателем индекса толерантности. При дифференциации выборки в группу с низким уровнем толерантности были включены результаты значений низкого и среднего уровней (n=39), близкие к нижней границе нормы. В группе с высоким уровнем представлены респонденты (n=37) со значениями индекса толерантности высокого и среднего уровней, близкими к высокой границе нормы. Достоверные различия между данными группами в значениях показателя «индекс толерантности» установлены на уровне статистической значимости ( х =97,2±9,1 / 63,2±6,04; при р≤0,001). Между группами выявлены достоверные различия в значениях показателей всех видов толерантности: этнической, социальной и личностной (рис. 1).

В группе с высоким индексом толерантности отмечается более высокий уровень этнической и социальной толерантности, отражающий устойчивость отношений к представителям иных этнических групп, наличие просоциальных установок при взаимодействии с различными социальными группами (меньшинствами, преступниками, психически нездоровыми). В данной группе установлен высокий уровень толерантности как черты личности. В интерпретации данной шкалы авторы методики ограничились понятиями «личностной установки» и «личного убеждения». С точки зрения Г. Олпорта, впервые обосновавшего данное понятие, толерантность на личностном уровне является позитивным устойчивым свойством и «означает уважительное отношение ее носителя к людям самим по себе. Такое уважение приложимо к самым разным стилям жизни» [25, с. 156]. В числе толерантных черт личности Г. Олпорт указывает эмпатию, самосознание, духовность, силу и наполненность, чувство юмора, наличие базовой безопасности и силы Я, утверждая, что «это те факторы, которые противодействуют стремлению подавлять и обвинять других» [25, с. 157].

Указанные данные были сопоставлены с показателями, полученными нами в 2013 г. на выборке (n=30) курсантов образовательной организации МВД России ( х =85,4±8,32) [24]. Статистически достоверных различий между значениями индекса толерантности курсантов 2024 и 2013 гг. не установлено. Показатели толерантности курсантов практически остаются неизменными и соответствуют среднему уровню. Различия были установлены только в значениях шкалы «толерантность как черта личности» (рис. 2).

Показатели этих групп соответствуют нормативному уровню «средний», однако значения шкалы «Толерантность как черта личности» общей выборки 2024 г. исследования статистически более низкие (при р≤0,001). Здесь отражается вклад значений группы с низким уровнем индекса толерантности, оказывающий влияние на снижение общего показателя, который при этом не выходит за рамки средней нормы.

с; га ш

Гр. с высоким уровнемГр. с низким уровнем

Этническая толерантность 33,3 23,4

Социальная толерантность 31,6 26,07

Толерантность как черта личности 32,1

24,3

статистически значимые различия между группами при р≤0,001

Рис. 1. Показатели толерантности групп с различным уровнем индекса толерантности (опросник «Индекс толерантности») ( Fig. 1. Indicators of tolerance in groups with different level of tolerance index (Questionnaire «Tolerance Index»))

Этническая толерантность 32

Социальная толерантность

Курсанты 2024 г. —•— Курсанты 2013 г.

статистически значимые различия между группами при р≤0,001

Рис. 2. Сравнение показателей толерантности групп курсантов 2013 и 2024 гг. (опросник «Индекс толерантности») ( Fig. 2. Сomparison of indicators of tolerance in cadets’ groups in 2013 and in 2024 (Questionnaire «Tolerance Index»))

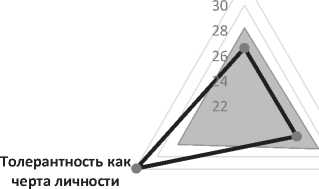

Исследование коммуникативной и социальной компетентности курсантов с различным уровнем индекса толерантности. В исследовании коммуникативной и социальной компетентности групп с различным уровнем индекса толерантности были установлены статистически достоверные различия между значениями шкал «социальная компетентность», «социально-психологическая компетентность», «коммуникативная компетентность», «вербальная компетентность» (рис. 3).

В соответствии с нормативами методики практически все показатели обеих групп находятся в зоне среднего нормативного уровня. Отмечаются умения поддерживать собственный имидж, знания о своих склонностях, способности к самопрезентации, об- щая ориентация и осведомленность. Вместе с тем в группе с высоким уровнем толерантности значения достоверно выше (при р≤0,001), что позволяет констатировать более высокий уровень социальной и коммуникативной компетентности. Это выражено в разнообразии ролевого поведения, знании механизмов межличностного взаимодействия, умениях решать конфликтные ситуации, конструктивно выстраивать отношения. Значения показателя «коммуникативная компетентность» данной группы соответствуют высокому уровню, согласно которому отмечаются вербальные умения, навыки установления и поддержания контакта, расположенность к собеседникам, терпение, доверие.

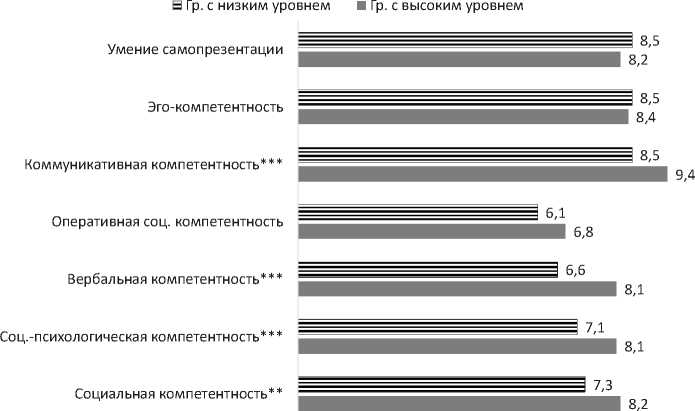

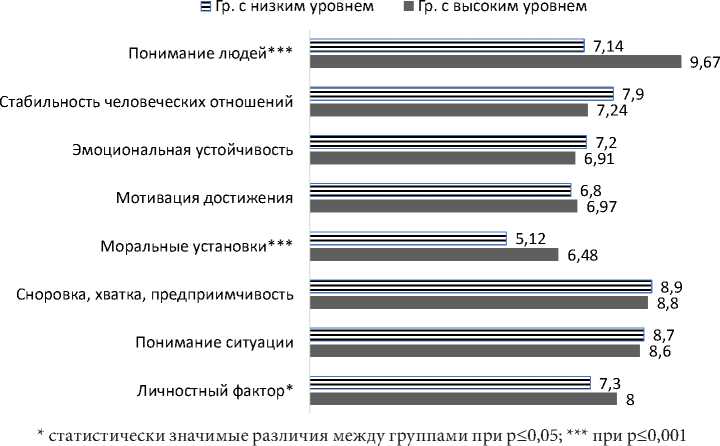

Личностные свойства коммуникативной и социальной компетентности исследуемых групп также соответствуют среднему нормативному уровню (рис. 4).

Различия между группами установлены в значениях шкалы «личностный фактор» коммуникативной компетентности (при р≤0,05), выраженность которого отмечается в группе с высоким уровнем толерантности. Это свидетельствует об устойчивости свойств личности, обеспечивающих успешность социального взаимодействия, контактность, адаптивность, самоконтроль. Статистически выше в данной группе и значения шкал «моральные установки» и «понимание людей» (при р≤0,001). Моральные установки отражают внутреннее убеждение личности в необходимости следовать нравственным законам, закрепленным в сознании человека на уровне субъективных ценностей, принципов и смыслов.

Существенное значение имеет факт понимания личностью необходимости нравственного отноше-

** статистически значимые различия между группами при р≤0,01; *** при р≤0,001

Рис. 3. Сравнение показателей коммуникативной и социальной компетентности групп с различным уровнем индекса толерантности (методика «Измерение коммуникативной социальной компетентности»)

( Fig. 3. Сomparison of indicators of communicative and social competence in groups with different level of tolerance index (methodology «Measurement of communicative and social competence»))

Рис. 4. Показатели личностных свойств коммуникативной и социальной компетентности групп с различным уровнем индекса толерантности (методика «Измерение коммуникативной и социальной компетентности»)

( Fig. 4. Indicators of personality traits of communicative and social competence in groups with different level of tolerance index (methodology «Measurement of communicative and social competence»))

ния к другим. Реализуются моральные установки именно в коммуникациях и представляют собой важное личностное качество коммуникативно компетентной и толерантной личности. Понимание как фактор успешности общения обеспечивается точностью перцептивной оценки ситуации и партнера по взаимодействию, позитивностью установок, отсутствием негативных стереотипов. В. В. Знаков, анализируя категорию «понимание», отмечает, что психологическая сущность его заключается в возможностях адекватной интерпретации «целей, мыслей, личностных черт партнеров». Существенное значение имеет «прослеживание мотивов поступков и объяснение ценностных представлений» [26, с. 61]. Эффект данного качества связан со способностью личности понимать психологические особенности других и прогнозировать их поступки, поведение, образ рассуждений.

Личностный фактор коммуникативной компетентности в группе с высоким уровнем толерантности положительно связан с общим индексом толерантности при достоверной статистической значимости корреляций (r=0,501; р≤0,001). Положительная корреляция также установлена между значениями индекса толерантности и моральными установками (r=0,498; р≤0,01). Зафиксированы положительные корреляции между значениями показателя «толерантность как черта личности» и значениями показателей коммуникативной компетентности «личностный фактор» (r=0,524; р≤0,001); «понимание ситуации» (r=0,378; р≤0,01); «моральные установки» (r=0,491; р≤0,001). В группе с низким уровнем толерантности достоверно значимых корреляций между значениями общего индекса толерантности и коммуникативной компетентности не выявлено. Корреляции в данной группе обнаружены между значениями показателя «толерантность как черта личности» и значениями коммуникативной компетентности «социальная компетентность» (r=0,406; р≤0,01); «личностный фактор» (r=0,416; р≤0,001); «сноровка, хватка, предприимчивость» (r=0,465; р≤0,001).

Вместе с тем достоверное влияние толерантности на личностный фактор коммуникативной компетентности установлено в обеих группах при следующих значениях: в группе с высоким индексом толерантности: Fэмп=3419,2; Fкр=3,97, p≤0,0001; в группе с низким индексом толерантности: Fэмп=3054,8; Fкр=3,97, p≤0,0001. Различная степень влияния определяется спецификой личностных качеств групп с различным уровнем толерантности.

В целом уровень толерантности курсантов, независимо от года исследования, отражает наличие адекватности самооценки, понимание собственных толерантных установок, способность критично оценивать себя. Это позволяет предположить, что интолерантное поведение не является характерной чертой курсантов. Полученные результаты согласуются с результатами исследования В. Л. Цветкова и Т. А. Хрусталевой, проведенного в 2021 г., в рамках которого были установлены конструктивность толерантности курсантов образовательной организации МВД России, адекватность установок при межличностном взаимодействии, уважение к иной культуре [17]. Аналогичные результаты получены и в исследовании, проведенном в 2020 г. в И. А. Прокудиным с соавторами. При дифференциации курсантов на группы в соответствии с уровнями этнической, социальной и личностной толерантности лиц со средним уровнем было выявлено наибольшее количество (более 70% от общей выборки) [16].

Выводы

-

1. Выступая субъектами конфликтных ситуаций и систематически переживая негативные эмоциональные реакции по отношению к правонарушителям, сотрудники подвергаются профессиональной деформации в виде негативных и агрессивных стереотипов поведения, что затрудняет возможности толерантного поведения и эффективных коммуникаций. Готовность к толерантному поведению определяется наличием устойчивых личностных свойств, формирование которых должно рассматриваться в качестве значимых задач профессиональной подготовки сотрудников.

-

2. Установлено, что 66% выборки обладает средним уровнем толерантности, что согласуется с актуальными исследованиями, проведенными в последние годы в образовательных организациях МВД России. Готовность обучающихся к самостоятельному выполнению задач профессионального взаимодействия на принципах толерантности демонстрируют 84% обучающихся, имеющих высокий и средний уровень социальной ориентации и осведомленности, развитые способности к конструктивному межличностному взаимодействию, поддержанию стабильных человеческих отношений, сохранению эмоциональной устойчивости и мотивации достижения.

-

3. Сравнительный анализ показателей толерантности курсантов, полученных в 2013 и 2024 гг., позволил установить статистически равные показатели индекса толерантности. Однако выявлены достоверные различия между значениями толерантности как черты личности, уровень которой снизился. Вместе с тем показатели высокого уровня толерантности увеличились с 6 до 18%, несмотря на факт отсутствия специальных мероприятий, направленных на ее развитие. Возможно, это является результатом общей организации учебно-воспитательного процесса в образовательной организации.

-

4. Общие позиции личностных факторов коммуникативной компетентности и толерантности всей выборки исследования отражены в показателях, свидетельствующих о способности курсантов к пониманию ситуации коммуникативного взаимодействия, сноровке и предприимчивости, наличии мотивации достижения, эмоциональной устойчивости и ориентации на стабильность человеческих отношений.

-

5. Анализ показателей коммуникативной компетентности курсантов позволил выявить зависимость ее высоких показателей от уровня толерантности, а также влияние личностных факторов коммуникативной компетентности на общий индекс толерантности, что выражено в вербальных умениях, терпении, доверии, способности к установлению психологического контакта, владении

-

6. Установлено, что высокий уровень толерантности и коммуникативной компетентности курсантов детерминирован личностными факторами активности, адаптивности, самоконтроля, эмпатии и конформности. Наиболее значимыми свойствами, обеспечивающими коммуникативную компетентность курсантов, являются моральные установки и убеждения личности, эмпатия, самосознание, понимание других людей и духовность.

-

7. Формирование коммуникативной компетентности представляет собой динамический и протяженный во времени процесс, основу которого составляют движение и взаимодействие личностных факторов толерантности и коммуникативных умений. Развитие коммуникативной компетентности и толерантности обеспечивается силой взаимосвязи, скоростью и интенсивностью их взаимного влияния и появлением новообразований под воздействием ценностей среды и ее нравственного «поля». «Полевое» поведение в рамках образовательного процесса, при условии стабильности его ценностных приоритетов, в обстоятельствах профессиональной деятельности будет способствовать эффекту «волевого» поведения, определяемого внутренними потребностями личности.

широким спектром ролевых позиций и стратегий решения конфликтов.

Область применения и перспективы. Целенаправленная работа по формированию толерантности и коммуникативной компетентности может быть обеспечена за счет интеграции соответствующей информации в процесс морально-психологической подготовки сотрудников ОВД и курсантов образовательных организаций МВД России.

Остается дискуссионным вопрос о необходимости высокого уровня толерантности для деятельности сотрудников ОВД. Авторы методики «Индекс толерантности» предупреждают исследователей о том, что высокие значения, приближенные к предельным, характеризуются «психологическим инфантилизмом», «попустительством», «безразличием». Все это позволяет отметить, что установленный в данном исследовании средний уровень толерантности, при котором в зависимости от ситуации проявляются как толерантные, так и интолерантные формы поведения, для курсантов и сотрудников ОВД выступает более предпочтительным показателем.

Исследования толерантности и коммуникативной компетентности сотрудников ОВД и обучающихся образовательных организаций МВД России могут быть продолжены в направлении оценки их динамического взаимодействия с показателями ценностной сферы личности и условий среды.