Дисплазия соединительной ткани: патология сосудов, причины внезапной смерти

Автор: Царегородцев А.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования за 5 лет случаев внезапной смерти лиц молодого возраста (до 39 лет), имеющих внешние и внутренние признаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ). При секционном и патоморфологическом исследовании было установлено, что основной патологией, являющейся причиной смерти, явилась сосудистая патология, обусловленная кардиоваскулярным синдромом при дисплазии соединительной ткани. Патологические изменения сосудистой стенки были выявлены в аорте, сосудах головного мозга и сердца. Морфологически патология сосудов была представлена аневризмами различной локализации с разрывом стенки и развитием геморрагического шока, базальных субарахноидальных кровоизлияний, гемотампонады сердца. Установлено, что основным патогенетическим механизмом формирования аневризм при ДСТ являются нарушения строения сосудистой стенки, обусловленные врожденным дефектом мышечного слоя сосудов и повреждением внутренней эластической мембраны. Аномальное отхождение артерий, патологические изгибы сосудов, слабость сосудистой стенки, обусловленные ДСТ, формируют нарушение гемодинамики. В условиях физической нагрузки, занятий спортом, при психоэмоциональных напряжениях, нарушении привычного ритма жизни данные факторы приводят к возникновению риска внезапной смерти с разрывом сосудов в участках с наименьшей резистентностью.

Дисплазия соединительной ткани, внезапная смерть, аневризмы сосудов

Короткий адрес: https://sciup.org/14918999

IDR: 14918999 | УДК: 611.018.2+616-007.17:616-036.88

Текст научной статьи Дисплазия соединительной ткани: патология сосудов, причины внезапной смерти

Патология сердечно-сосудистой системы на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в структуре внезапной смерти во всем мире [7, 8, 9, 10]. Внезапная сердечная смерть на сегодняшний день является не только конгломератом конкретных нозологических дефиниций (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, миокардиты, пороки сердца, каорктация аорты и т.д.), но и самостоятельной статистической единицей в МКБ–10. Многолетние наблюдения и исследование случаев внезапной сердечной смерти показывают, что в 75-80% случаев основой заболеваний сердечно-сосудистой системы является атеросклеротическое поражение сосудов 34

крупного и среднего калибра, приводящее к стенозу, обструкции, а также поражение венозного отдела с развитием тромботических осложнений [9, 13, 18, 19, 20]. Однако анализ случаев внезапной смерти лиц молодого возраста (до 39 лет), которые за последние годы имеют тенденцию к росту, показал, что среди прочих причин внезапной смерти превалирует значительное число случаев, обусловленных исключительно патологией сосудов различного калибра, связанных с нарушением развития сосудистой стенки, приводящей к формированию аневризм различного вида и строения [1, 2, 5, 6, 14, 16, 23, 26]. Основной причиной патологии сосудистой стенки у лиц молодого возраста является дисплазия соединительной ткани (ДСТ), которая чаще всего проявляется патологией эластического каркаса сосудов [1, 5, 11, 12, 15, 21]. В литературе имеются указания на поражение эластических структур сосудистой стенки и превращение резистивного характера артериального сосуда в емкостный [5, 21, 22].

Встречаемость основных стигм ДСТ – астенический тип конституции, патология позвоночника в виде сколиозов, кифозов, сочетанных форм, патология грудины в виде воронкообразной и килевидной деформации, арахнодактилия и другие среди лиц молодого возраста достаточна высока [1, 3, 17, 21]. Наличие крупных как внешних, так и внутренних стигм ДСТ, а также сочетание малых стигм (диас- тема, различные виды плоскостопия, искривление голеней, готическое небо, «сандалевидная» щель и др.) формирует высокий риск наступления внезапной смерти молодых лиц в условиях провоцирующих факторов, которые в группе молодого возраста являются «нормой жизни» – общая физическая активность, повышенное физическое (спортивное) напряжение, высокий психоэмоциональный фон, отсутствие размеренного ритма жизни, прием алкогольных напитков. Следовательно, наличие характерной диспластикозависимой патологии, которая в 98% случаев обнаруживается при секционном исследовании случаев внезапной смерти в группе до 39 лет, дает основание рассматривать данную патологию как основную причину в наступлении смерти [1, 4, 6, 12, 15, 17, 21].

В литературе указано, что основным патогенетическим звеном у лиц с ДСТ, формирующим риск внезапной смерти, является нарушение кардио-гемодинамических взаимоотношений, обусловленных патологией сердечно-сосудистой системы [21, 22]. Наличие врожденного дефекта сосудистой стенки, обусловленного патологией соединительной ткани, нарушение общей гемодинамики, колебания артериального давления при ДСТ способствуют локальному выпячиванию сосудистой стенки с формированием аневризм. Нередко в условиях возникновения вышеуказанных провоцирующих факторов разрыв аневризм сосудов различного калибра и является причиной внезапной смерти лиц молодого возраста.

Целью настоящего исследования является изучение сосудистой патологии у лиц с признаками ДСТ при внезапной смерти лиц молодого возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами исследованы случаи внезапной смерти лиц молодого возраста (до 39 лет) за 2002-2006 гг., вскрытых в БУЗ Омской области Бюро судебномедицинских экспертиз. Общее количество случаев внезапной смерти исследуемой группы составило 760. При исследовании отобраны случаи, в которых выявлена дисплазия соединительной ткани, и где основной причиной смерти являлись сосудистые катастрофы, обусловленные диспластическими изменениями сосудов. Данная группа составила 183 случая. В качестве контрольной группы (n=25) были исследованы случаи смерти лиц до 39 лет без внешних и внутренних признаков дисплазии соединительной ткани. При отборе исследуемой группы использовались антропометрический, морфометрический методы, патоморфологическое исследование материала, метод контрастирования сосудов. Для патогистологического исследования проводился забор аорты, крупных вен, клапанов сердца, миокарда с фиксацией в формалине Лилли. Для оценки состояния соединительнотканных элементов применялись окраски гематоксилин-эозином, пикрофукси-ном по Ван-Гизон, фукселином по Вейгерту, для дифференциации клеточных элементов применялась окраска азур-II-эозином.

В секционных случаях внешние и внутренние признаки ДСТ встречались в различных сочетаниях. Синдромологическая диагностика дисплазии соединительной ткани основывалась на наличии одной крупной стигмы ДСТ (деформация позвоночника, патология грудины, патология сердца, порок клапанов сердца и т.д.) либо на совокупности трех и более малых стигм ДСТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностическими критериями дисплазии соединительной ткани во всех случаях явились крупные стигмы со стороны опорно-двигательного аппарата: астенический тип телосложения, сочетающийся с высоким ростом (n=117), воронкообразная деформация грудины 1-й–2-й степени (n=11), 2-й–3-й степени (n=4), килевидная деформация грудины (n=2), сколиоз грудного отдела позвоночника (n=6), кифосколиоз 3-й–4-й степени (n=2), а также крупные стигмы со стороны органокомплекса. Малые стигмы, позволяющие уже при наружном исследовании трупа выявить признаки дисплазии соединительной ткани, как правило, отражали косметические дефекты со стороны кожи, крупных суставов и мышечной системы: наличие стрий на коже живота, рубцовые изменения в проекции крупных суставов (плечевые, тазобедренные и т.д.), сросшаяся мочка ушной раковины, диастема, арахнодактилия с узкими, длинными пальцами, Х-образное искривление голеней, различные виды плоскостопий, сандалевидная щель. Однако совокупность малых признаков (n>3) позволяла уже при наружном исследовании предполагать наличие крупных диспластико-зависимых изменений со стороны внутренних органов, которые и были выявлены во всех 23 случаях.

При внутреннем исследовании основные изменения были выявлены со стороны сердечно-сосудистой системы, формирующие кардиоваскулярный синдром, включающий в себя собственно патологию сердца и патологию крупных сосудов: аорту, легочная артерия. Данные сосуды и были подвергнуты дальнейшему патоморфологическому исследованию.

В случаях патологии сосудов эластического типа для диагностики и установления основных критериев дисплазии соединительной ткани нами была прицельно изучена и исследована аорта, которая рассматривалась как основной маркер патологии соединительной ткани. При исследовании аорты нами изучались следующие параметры:

– общий вид аорты: наличие извитости, сужений, очаговых расширений;

– состояние восходящей аорты – наличие аневризм, ширина в раскрытом виде (N=7,0 см), ширина клапанов аорты (N=7,0 см), оценка толщины стенки (N=1,5-2,0 мм), оценка состояния интимы аорты (изменения цвета, гладкости, очаговые изменения, кро-35

воизлияния, расслоения, наложения, пропитывание и т.д.);

– состояние грудной аорты – наличие аневризм, ширина в раскрытом виде (N=4,5-6,0 см), оценка толщины стенки, оценка состояния интимы аорты, оценка устьев отходящих органных артерий;

– состояние брюшной аорты – наличие аневризм, ширина в раскрытом виде (N=3,5-4,5 см), оценка толщины стенки, оценка состояния интимы аорты, оценка устьев отходящих органных артерий, оценка бифуркации аорты и т.д.

В наших исследованиях в 6 случаях основной причиной смерти являлась врожденная аневризма дуги аорты с разрывом.

Половозрастная характеристика случаев внезапной смерти от разрыва аневризм аорты показала, что все случаи составили лица мужского пола, 5 случаев в возрастной группе от 20-29 лет (20 лет, 23 года, 24 года – 2 случая, 26 лет; средний возраст 23,4 года), 1 случай – 34 года. Средний возраст составил 24 года. Кроме этого, в наших исследованиях в 17 случаях внезапной смерти лиц с признаками ДСТ, где причиной смерти была патология сосудов иной локализации, были зарегистрированы аневризматические образования дуги аорты и грудного отдела, не являющиеся основной причиной смерти. Эти случаи также были подвергнуты детальному патогис-тологическому и морфометрическому исследованию.

Патология аорты была представлена изменением формообразования с явлениями гипоплазии всех её отделов. В 2 случаях наблюдалось очаговое сужение аорты в грудном отделе на протяжении 2,5 см. Во всех случаях аорта характеризовалась извитостью и снижением диастаза до 2,0-2,5 см. Изучение толщины стенки показало уменьшение ее до 1 мм.

В случаях, где непосредственной причиной смерти явился геморрагический шок вследствие разрыва аневризмы аорты, аневризма имела локализацию в пределах дуги аорты, в других случаях внезапной смерти без разрыва аорты мешковидное выпячивание было зарегистрировано как в области дуги

Рис. 1. Дупликатура аорты («двуствольная аорта») у субъекта 23 лет с признаками дисплазии соединительной ткани

(n=11), так и в начальном отделе грудного отдела (n=6). В 2 случаях синдрома Марфана была зарегистрирована двуствольная аорта (рис. 1). Аневризмы восходящего отдела аорты сопровождались расширением кольца аортального клапана (аннулэктазия) с развитием недостаточности аортального клапана. При локализации аневризмы в области дуги аорты происходило сдавление окружающих ее органов грудной клетки, в первую очередь бронхов и легких, а также верхней полой вены, что приводило к нарушению общей гемодинамики и в условиях торако-диафрагмального синдрома – нарушению дренажной функции бронхов.

В 9 случаях аневризма аорты сопровождалась начальными признаками расслоения, причинами которого являлась как врожденная неполноценность стенки аорты, так и наличие у лиц с ДСТ артериальной гипертензии, способствующей нарушению питания сосудистой стенки, что приводит к разрушению ее компонентов. Расслаивающие аневризмы всегда имели макроскопические признаки надрывов интимы, а при патогистологическом исследовании выявлялись признаки повреждения внутренней эластической мембраны. Атеросклеротические изменения во всех исследуемых случаях отсутствовали либо были представлени слабовыраженными явлениями липосклероза.

Клиника наступления смерти в случаях разрыва аневризм аорты характеризовалась внезапно развившейся острой болью в сердце, одышкой, учащением сердцебиения, цианозом лица и наступлением смерти в течение нескольких минут до приезда бригады скорой помощи. При ретроспективном анализе было установлено, что при жизни не было зарегистрировано каких-либо гемодинамических нарушений, данные ЭКГ отражали лишь метаболические нарушения в миокарде, были единичные жалобы на сердцебиения при физической нагрузке. При морфологическом исследовании этих случаев были выявлены признаки дилатации дуги аорты на уровне синусов и признаки гипертрофии миокарда, отражающей наличие сформировавшейся еще при жизни недостаточности кровообращения. Образование гематомы в области восходящей части аорты и нередко ее корня приводило к компрессии коронарных артерий, выходного отдела левого желудочка сердца, что обусловливало развитие острой сердечной недостаточности.

Основным методом, позволяющим дифференцировать диспластикозависимые изменения в стенке аорты, является патогистологический метод с исследованием эластических структур аорты, изменение которых является важным маркером ДСТ. При исследовании всех случаев наблюдалось разрежение соединительнотканных, эластических структур аорты с замещением их мукоидным веществом. Наиболее постоянным и общим признаком, наблюдавшимся во всех исследованных случаях у лиц с ДСТ, являлся признак поражения стенки аорты в виде вы- раженной фрагментации и дезорганизации эластических волокон. Наибольшим изменениям был подвергнут средний слой аорты. Поражение медии характеризовалось наличием очаговых некрозов, образованием кистозных полостей, заполненных мукоидной метохромной субстанцией, наблюдался периартериальный фиброз, а в стенке аневризмы – расщепление средней оболочки бедной коллагеновыми волокнами. В мышечных слоях наблюдались прослойки коллагена. Разрушение эластических волокон среднего слоя имеет основное значение в формировании аневризмы и ее первых признаков расслоения. Наиболее специфическими диспластикоза-висимыми признаками являлись: истончение стенки аорты, разрыхление эндотелиального слоя, значительное разрыхление волокон в адвентиции с повышенным числом клеточных элементов, вытянутость, истончение, разрежение и фрагментация эластических волокон, очаговое отсутствие их, истончение, уменьшение числа гладкомышечных волокон. Также наблюдалось неравномерное истончение мембран, внутренняя эластическая мембрана часто была фрагментирована, а в отдельных участках отсутствовала вовсе. Наружная эластическая мембрана также была истончена, не имела обычной извитой формы.

Изменения адвентиции были представлены нарушением структуры коллагеновых волокон, которые были утолщены, грубопереплетенными, неравномерно и неупорядоченно расположенными, причем волокна окрашивались фуксином неравномерно. По периферии сосуда констатировались разрастания рыхлой соединительной ткани. Вокруг vasa va-sorum регистрировалось значительное разрастание коллагеновых волокон. В зоне аневризм наблюдались кровоизлияния в различные участки стенки сосуда, появление грануляционной ткани, обусловленной организацией пристеночных тромбов. Эластические структуры в зоне аневризмы выявлялись в виде фрагментов. В отдельных случаях выявлялись псевдокисты в стенке сосуда.

Развитие не травматических субарахноидальных кровоизлияний и наступление смертельного исхода было обусловлено патологией интракраниальных и экстракраниальных артерий.

Общее количество случаев внезапной смерти при патологии сосудов головного мозга составило 40 случаев. Среди причин смерти встречалась смерть от развития массивного субарахноидального кровоизлияния (n=27), развившегося на базальной поверхности головного мозга и сопровождающегося прорывом крови в желудочковую систему мозга. В 8 случаях имело место формирование внутримозговых гематом, сопровождающихся прорывом крови в подоболочечные пространства и желудочковую систему. В 3 случаях были выявлены признаки ишемического инфаркта мозга вследствие нарушения архитектоники сосудов головного мозга при общей гипоплазии, в 2 случаях ишемический инфаркт моз-

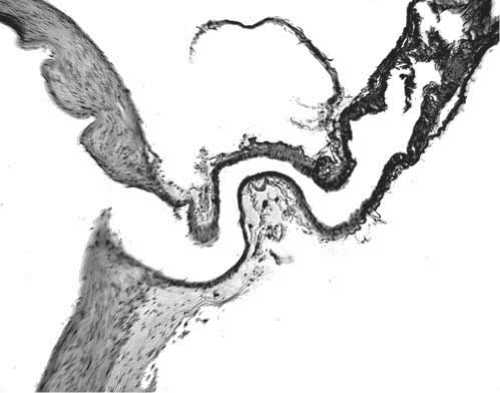

Рис. 2. Стенка аневризмы сосуда головного мозга. Окраска гематоксилин-эозином, Х 120

га был обусловлен кардиогенной эмболией на фоне выраженной патологии венозной системы.

Основными патогенетическими факторами при развитии сосудистых катастроф головного мозга у лиц с признаками дисплазии соединительной ткани следует считать как артериальную гипертензию, так и факторы, предрасполагающие к развитию спонтанных расслаивающих гематом сосудистой стенки – фибро-мышечная дисплазия, кистозная дегенерация средней оболочки, частота встречаемости которых очень высока при таких синдромах, как синдром Марфана и синдром Элерса-Данлоса [11, 13, 14]. Локализация аневризм чаще всего наблюдалась в местах отхождения ветвей от базилярной артерии или в месте изгибов артерии. Аневризмообразование сосудов головного мозга во всех секционных наблюде-

Рис. 3. Крупная мешотчатая аневризма базилярной артерии ниях характеризовалось истончением сосудистой стенки, извитостью сосудов, гипоплазией, а в некоторых случаях и аплазией одной из артериальных ветвей. Патогистологическое исследование сосудов головного мозга и стенки аневризм позволило выявить нарушение строения сосудистой стенки, истончение эластической мембраны, наличие лишь внутреннего слоя при отсутствии трехслойности строения. Во всех случаях внезапной смерти разрыву предшествовало резкое физическое напряжение: подъем тяжелых предметов, высота спортивной нагрузки, марш-бросок.

Патология сосудов сердца в основном была связана с патологией самого сердца, обусловленной выраженной скелетопатией, анатомическими изменениями хода коронарных артерий, аномально расположенными коронарными артериями, а также формированием аневризм коронарных артерий. Патология сердца была представлена гипоплазией сердца, формированием «капельного» сердца, частичным пере-крутом сердца вокруг своей оси, а также патологией клапанов и полостей сердца: пролапс митрального клапана, дилатация легочного ствола при отсутствии клапанного или подклапанного легочного стеноза, кальцификация митрального кольца, наличие множественных аномальных хорд, наличие «рыбачей сети», расширение легочной артерии. В генезе наступления смерти у лиц с ДСТ большую роль играет симпатикотония, обусловленная особенностями симпатической иннервации. Возникновение у лиц с внешними или внутренними признаками ДСТ внешней психотравмирующей ситуации предрасполагает к повышенной вазоконстрикции, повышение уровня катехоламинов в крови, в свою очередь вызывает повышение риска активации тромбоцитов, процессов агрегации и дальнейшего тромбообразования [3, 4, 13]. Именно эти факторы и обуславливали в большинстве случаев развитие острой коронарной недостаточности и внезапной сердечной смерти. В случаях разрывов аневризм коронарных артерий непосредственной причиной смерти являлась гемотампонада сердца и развитие кардиогенного шока.

Таким образом, основной причиной, обуславливающей патологию сосудов различного калибра в молодом возрасте и создающей большой риск внезапной смерти, является дисплазия соединительной ткани. Основная патология сосудистой стенки проявляется в сосудах эластического и мышечноэластического типа. Острый коронарный синдром, разрывы аневризм аорты, сосудов головного мозга с развитием базальных субарахноидальных кровоизлияний, геморрагический шок, гемотампонада сердца, внутрижелудочковые кровоизлияния, сдавление головного мозга излившейся кровью – это те основные и непосредственные причины внезапной смерти молодого возраста, когда имеющаяся патология соединительной ткани, выявленная при секционном исследовании, является причинным фактором.

Основными патогенетическими звеньями формирования аневризм у лиц с ДСТ являются дегенеративные изменения сосудистой стенки, повышение артериального давления и нарушения общей гемодинамики при выраженных формах скелетопатий и наличии стойкого кардиоваскулярного синдрома. Врожденный дефект мышечного слоя сосуда, повреждения внутренней эластической мембраны, нарушение структуры и повреждение коллагеновых волокон артерий приводят к ослаблению сосудистой стенки, превращая сосуд в емкостный.

Общие изменения гемодинамики у лиц с признаками ДСТ, обусловленные морфологическими изменениями сосудов и сердца, формируются уже в подростковом возрасте, и с течением времени, прогре-диентно усугубляясь, приводят к развитию недостаточности кровообращения. Гемодинамические факторы (замедление кровотока при патологических изгибах артерий и сужение аорты, колебания артериального давления, артериальная гипертензия) обуславливают гемодинамическое воздействие на сосудистую стенку в участках с наименьшей резистентностью. Формирование и разрыв аневризм у лиц с ДСТ при возникновении любых провоцирующих факторов (физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс) является основной причиной внезапной смерти.

Список литературы Дисплазия соединительной ткани: патология сосудов, причины внезапной смерти

- Абашева Е.В. Синдром дисплазии соединительной ткани сердца у призывников. Клинико-функциональные особенности/Е.В. Абашева//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2003. -№ 2 (прил. 3). -С. 4.

- Алиев Вугар Али оглы. Состояние ауторегуляции мозгового кровотока у больных с внутричерепными аневризмами: автореф. дис.... канд. мед. наук/В.А. Алиев; Рос. н.-и. нейрохирург. ин-т им. А.Л.Поленова. -СПб., 2003. -21 с. (АК54043)

- Арцимович Н.Г. Синдром хронической усталости/Н.Г. Арцимович, Т.С. Галушина. -М., 2002. -221 с.

- Бедяева М.В. Психовегетативный синдром при дисплазии сердца у лиц молодого возраста/М.В. Бедяева, О.Ю. С крицкая, В.В. Кузнецова и др.//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2003. -№ 2 (прил. 3). -С. 29.

- Белов Ю.В., Жбанов И.В. Врожденные аневризмы коронарных артерий//Кардиология. -1985. -№ 3. -С. 108-112.

- Бельгов А.Ю. Соединительнотканные дисплазии сердечно-сосудистой системы/А.Ю. Бельгов. -Спб., 2003. -47 с.

- Браунвальд Е. (BraunwakJ E.) Функция сердца в норме и при патологии//Внутренние болезни. -В10 кн.: Пер. с англ./Под ред. Е. Браунвальда, КДж. Иссельбахера, Р.Г. Петерсдорфа и др. -М.: Медицина, 1995. -Кн. 5. -С. 82-99.

- Внезапная сердечная смерть: Рекомендации Европейского Кардиологического Общества/Под ред. Н.А. М азура. -М.: Медпрактика-М, 2003. -148 с.

- Голухова Е.З. Диагностика, прогнозирование и профилактика внезапной сердечной смерти у больных кардиологического профиля/Е.З. Голухова, Л.А. Бокерия//Вестн. РАМН. -2003. -№ 11. -С. 56-61.

- Дудко В.А., Карпов Р.С. Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга. -Томск: STT, 2002. -416 с.

- Евсевьева М.Е. О возможной взаимосвязи артериальной гипертензии и дисплазии соединительной ткани/М.Е. Евсевьева, Г.Л. Никулина, С.И. Горбунова и др.//Человек как объект комплексного исследования: сб. научн. трудов. -Ставрополь, 2003. -С. 243-245.

- Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца. СПб: Политекс; 1998.

- Ишемический инсульт в молодом возрасте на фоне комбинированного тромбофилического состояния/О.Е. Зиновьева [и др.]//Неврол. журн. -2007. -Т. 12, № 5. -С. 30-35.

- Калашникова Л.А. Спонтанное интрамуральное кровоизлияние (диссекция) в интракраниальных артериях и ишемические нарушения мозгового кровообращения/Л.А. Калашникова, Р.Н. Коновалов, М.В. Кротенкова//Инсульт. -2006. -№ 17. -С. 4-14.

- Мазаев В.П., Котовская Е.С., Соколова С.О. и др. Случай инфаркта миокарда на фоне аневризматически измененных коронарных артерий при наличии фенотипически выраженных признаков дисплазии соединительной ткани//Кардиология. -1998. -№ 9. -С. 92-93.

- Науменко В.Г., Панов И.Е. Базальные субарахноидальные кровоизлияния. Москва: Медицина, 1990. -125с.

- ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ РАННЕЙ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ДИСПЛАЗИЯХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК ОСНОВА ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ/Нечаева Г.И., Викторова И.А., Конев В.П., Шилова М.А., Викторов С.И.//Медицина критических состояний. 2006. № 4. С. 18-26.

- Сельвин Э., Браунвальд Е. (Selwyn A., Braunwald E.) Ишемическая болезнь сердца//Внутренние болезни. -В 10 кн.: Пер. с англ./Подред. Е. Браунвальда, К.Дж. И с-сельбахера, Р.Г. Петерсдорфа и др. -М.: Медицина, 1995. -Кн. 5. -С. 270-286.

- Цфасман А.З. Внезапная сердечная смерть. Москва.: МЦНМО, 2002. -248 с.

- Шлант Р., Александер Р. (ред.) (Shlant R., Alexander R.) (eds.) Клиническая кардиология: Пер. с англ. -М.; СПб.: Изд-во БИ НОМ -Невский диалект, 2000. -576 с.

- Шилова М.А. Судебно-медицинская диагностика причин внезапной смерти у лиц с дисплазией соединительной ткани: Дис. … канд.мед.наук/-Омск, 1999. -144 с.

- Яковлев В.М., Нечаева Г.И. Кардио-респираторные синдромы при дисплазии соединительной ткани (патогенез, клиника, диагностика и лечение). -Омск: Изд-во Омской государственной медицинской академии, 1994. -217 с.

- Bittl J.A., Levin D. Coronary angiography//Heart Disease/Ed. E. Braunwald. -5-th ed. -Philadelphia: W.B. SaundersCo., 1997. -Vol. 1. -P. 240-269.

- Кasprzak J., Kratochwil O., Peruga J. et al. Coronary anomalies diagnosis with transesophageal echocardiography: complementary clinical value inadults//Int. J. Cardiac Imaging. -1998. -Vol. 14. -P. 89-95.

- Мui SL. Projecting coronary heart disease incidence and cost in Australia: results from the incidence module of the Cardiovascular Disease Policy Model \\ Aust N Z J Public Health 1999 Feb 23:1 P.11-19.

- Hemingway H., Shipley M., Christie D., Marmot M. Cardiothoracic ratio and relative heart volume as predictors of coronary heart disease mortality. The Whitehall study 25 year follow-up \\ Eur Heart J 1998 Jun 19:6 P. 859-869.

- Wolk R., Kulakowski P., Karczmarewicz S., Karpinski G., Makowska E., Czepiel A., Ceremuzynski L. The incidence of asymptomatic paroxysmal atrial fibrillation in patients treated with propranolol or propafenone \\ Int J Cardiol 1996 Jun 54:3 P. 207-211.