Дюпсинское погребение раннего железного века в Центральной Якутии

Автор: Степанов А.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

Погребение раннего железного века найдено в Центральной Якутии, в 5 км к северо-востоку от с. Дюпся. В неглубокой могильной яме был захоронен мужчина, уложенный в скорченном положении, головой на юго-восток. Сопроводительный инвентарь представлен остатками двух концевых накладок небольшого лука, кремневым скребком, восемью роговыми держателями-посредниками с восемью кремневыми наконечниками стрел, длинным костяным кинжалом или наконечником копья, костяным шилом, фрагментом железа, кремневыми отщепами. Аналогичных погребений в Якутии пока не обнаружено. По типологической характеристике предметного комплекса данное захоронение сближается с Покровскими погребениями раннего железного века. Оно предварительно датировано V в. до н.э. - V в. н.э.

Погребение, костяк, ранний железный век, накладки лука, наконечники стрел, скорченное положение погребенного

Короткий адрес: https://sciup.org/14522769

IDR: 14522769 | УДК: 903.531

Текст обзорной статьи Дюпсинское погребение раннего железного века в Центральной Якутии

Погребение обнаружил житель с. Дюпся Усть-Алдан-ского улуса Гаврил Иванович Прибылых на своем летнике: при рытье ямы он выкопал человеческий череп. Сведения о погребении поступили в Музей археологии и этнографии Якутского государственного университета (МАЭ ЯГУ) лишь в октябре 2005 г. Тогда же на предварительное обследование выехали заведующий отделом этнографии МАЭ ЯГУ Э.К. Жирков и этноархеолог канд. ист. наук С.К. Колодезников, которые сделали заключение о значительной древности погребения. В 2006 г. раскопки были произведены Ленским археологическим отрядом ЯГУ под руководством автора данной статьи*.

Описание погребения

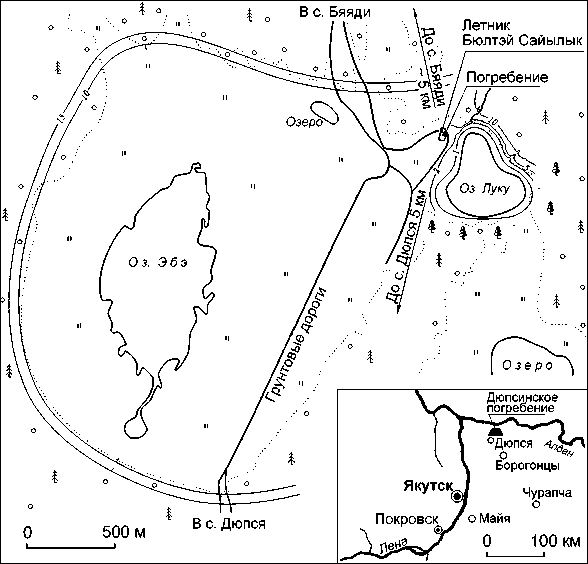

Погребение расположено в северо-восточной части обширного луга в местности Бюлтэй Сайылык у оз. Луку, в 5 км к северо-востоку от с. Дюпся и в 20 км к югу от р. Алдана (рис. 1). Его особенностью является локализация не на приозерной пятиметровой террасе или более высоких уровнях, а в низине. На поверхности никаких признаков, указывающих на погребение, не наблюдалось.

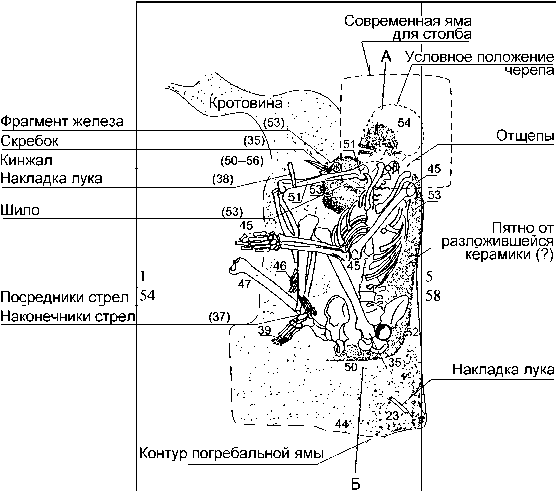

На территории летника был заложен раскоп 2×3 м. Контур погребальной ямы, нарушенный многочисленными кротовинами и ходами, практически не прослеживался. Были найдены фрагменты нижней челюсти полевой или водяной крысы. Только на глубине 38–40 см удалось зафиксировать контуры западного угла и юго-западной стенки ямы. Судя по всему, яма была подпрямоугольной. Контур северо-восточной стенки не такой явственный: с этой стороны погребение в большей степени нарушено норами и

ходами. Юго-восточная граница могилы не прослеживается из-за современной ямы. Примерные размеры могилы 55×120 см. В северной части, в ногах погребенного, было пустое пространство с расширением или выступом в северо-восточную сторону. Ширина ямы здесь 67 см (рис. 2). Возможно, это место предназначалось для сопроводительных вещей.

Костяк, находившийся на глубине 45–50 см, принадлежал мужчине, погребенный был ориентирован головой на юго-восток, в сторону озера и уложен в скорченном положении на правом боку (с прямой спиной), с согнутыми и подтянутыми к животу ногами, согнутыми в локтях руками, при этом левое предплечье было вытянуто вперед от туловища, кисть свободно расправлена, а правая рука поднята в локте на уровень плеча, предплечье опущено параллельно туловищу, кисть лежала под левой ногой (рис. 2; 3). Длина ко стяка (в том виде, в каком он был найден) без черепа составляет 67 см, с черепом – ок. 90 см.

Череп поврежден (расколот на несколько фрагментов) при рытье ямы. Судя по отсутствию некоторых костей и следам погрызов, захоронение было нарушено хищниками. Нет двух последних фаланг указательного и среднего пальцев левой руки. Зубами хищника повреждены и сломаны некоторые левые ребра. Нет левой коленной чашки, другие кости коленного сустава имеют следы зубов крупного хищника. У малоберцовой ко сти отломлена и отсутствует верхняя часть. Нет костей правой ноги ниже колена, а коленный сустав имеет сильные повреждения от зубов крупного хищника (росомахи?). Правая бедренная кость, очевидно, сдвинута от первоначального положения.

Костяк был окружен пятном светлокоричневого цвета, видимо, это след от разложившейся органики (см. рис. 2). Между правой плечевой костью и грудиной прослежено округлое пятно коричневого и темно-бурого цвета с примесью частиц какой-то разложившейся органики, возможно, кожаной вещи. Его размеры 20×15 см, мощность до 3 см.

Рис. 1. Местонахождение Дюпсинского погребения.

I Озеро, 80 м 0 (условный ноль - 245 см от уреза озера)

57 - дно раскопа [

В

24,5

55*57

050 cм

Рис. 2. План погребения.

Рис. 3. Профиль погребения.

Сопроводительный инвентарь

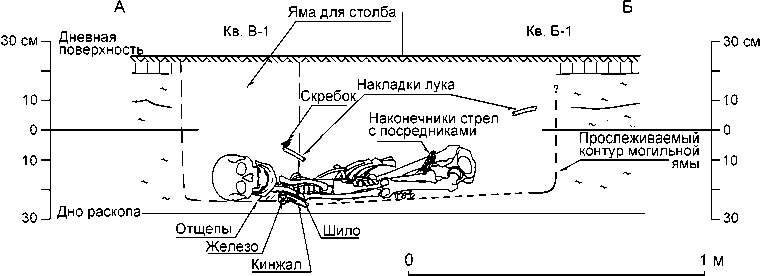

Сопроводительный инвентарь представлен 25 предметами. Над костяком, на глубине 18 и 33 см лежали две роговые концевые накладки лука, направленные ушками в противоположные стороны (см. рис. 2; 3). Концевой скребок из оранжеватого полупрозрачноматового халцедона находился над правой плечевой костью рядом с одной из накладок лука (см. рис. 2; 3; 4, 19 ). В районе головы погребенного практически на дне ямы лежали три отщепа из зеленоватого и зеленовато-серого кремня (см. рис. 2; 3). На нижней части левой берцовой кости компактной группой располагались восемь наконечников стрел с восемью роговыми посредниками (см. рис. 2; 3; 5). Под правой плечевой костью и лопаткой находился наконечник копья или кинжал из рога (см. рис. 2; 3). Рядом лежали шило из метаподии длиной 13 см с полукруглым навершием

(см. рис. 2; 3; 4, 20 ) и ржавый железный кусочек пластины подтреугольной формы размерами 2,4×1,3 см (см. рис. 2; 3).

Фрагменты накладок лука имеют длину 7,8 и 8,3 см, ширину 1,1–1,2, толщину 0,25 см. Они слегка выгнутые, нижний край представляет собой неровный излом, изъеденный тлением, верхний, с угловым ушком для крепления тетивы, целый (см. рис. 4, 17 , 18 ). Расположение накладок свидетельствует о том, что лук (или его обломки) был положен поверх погребенного по диагонали. Если лук был целый или только надломленный (но не сложенный вдвое), то его длина составляла ок. 1 м, что очень близко к размерам скифских луков [Мелюкова, 1989, с. 92].

Наконечники стрел подтреугольной формы со слегка выпуклыми боковыми сторонами и вогнутым основанием изготовлены из зеленого роговика, черного кремнистого сланца, зеленоватого и коричнево-

0 5 cм 11

Рис. 4. Сопроводительный инвентарь.

1 – 8 – каменные наконечники стрел; 9 – 16 – роговые посредники-держатели наконечников стрел; 17 , 18 – роговые концевые накладки лука; 19 – концевой скребок; 20 – шило из метаподии.

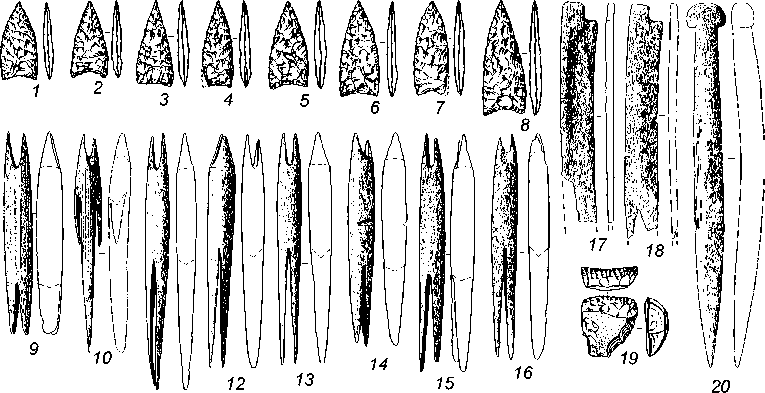

Рис. 5. Деталь погребения: наконечники стрел с роговыми посредниками (фото с восточной стороны).

го кремня. Их длина 2,8–4,0 см, ширина 1,1–1,6 см (см. рис. 4, 1–8 ). Примечательно, что один наконечник находился в скоплении в перевернутом виде, основанием вверх (см. рис. 5). Возможно, он специально был насажен острием вниз, чтобы широкое основание служило срезнем.

Из восьми посредников семь веретенообразные, с вырезами-расщепами для насада древков стрел и каменных наконечников (см. рис. 4, 9 , 11–16 ). Восьмой – достаточно сложной формы. Он имеет расщеп под каменный наконечник и уплощенный черешковый насад длиной 5,3 см. Но главной его особенностью являются два боковых расщепа, выделяющие шипы, которые, на первый взгляд, довольно тонкие и недостаточно жесткие. Тем не менее их все-таки можно интерпретировать как шипы, поскольку клиновидное уплощение для древка оформлено на длину 3 см (см. рис. 4, 10 ). Длина посредников 7,4–9,3 см, диаметр 0,7–0,9 см.

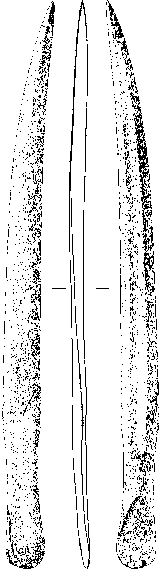

Наконечник копья или кинжал из рога длиной 40 см, шириной 2,6 см имеет оформленное в виде рукоятки (?) основание (рис. 6). Длина лезвия 30 см. С одной стороны оно выпуклое, имеет гладкую поверхность, а у острия – осевое ребро, с другой – пористое, с желобком по всей длине. «Рукоятка» заужена с боков, а в нижней части имеет округлое, клиновидно уплощенное с пористой стороны расширение. Возможно, здесь предусматривалось крепление деревянного древка. На переходе от «рукоятки» к лезвию с боковых сторон симметрично нанесены по пять мелких угловидных зарубок, причем две верхние отдалены от трех других на 4,5–6,0 мм.

Аналоги

Близкие аналоги накладок лука с угловым ушком под тетиву, каменных наконечников стрел, веретенообраз-

5 cм

Рис. 6. Кинжал из рога.

ных посредников-держателей, шила с грибовидным навершием находятся среди материалов Покровских погребений I и II [Окладников, 1950, с. 12–20, рис. 1, 1, 5, 7–9 ; 2, 2 ; табл. I, 8 ; Степанов, Жирков, 2006, рис. 1, 10 ; 2, 8–10 ]. С первым Дюпсинское погребение объединяют некоторые общие черты в характере сопроводительного инвентаря. И в том, и другом представлены отщепы и скребки, расположенные возле черепа; стрелы, уложенные с правой стороны погребенного; шилья с грибовидным навершием, крупные наконечники копий или кинжалы.

Что касается позы погребенного, то захоронения в скорченном положении характерны для эпохи бронзы на обширной территории Евразии [Эпоха бронзы…, 1987]. Территориально близкие подобные погребения известны еще с неолитического времени в Забайкалье [Окладников, Кириллов, 1980, с. 113–120; Кириллов, Верхотуров, 1985]. В бронзовом веке захоронения в скорченном положении или с подогнутыми ногами, на правом либо левом боку зафиксированы в поздне-глазковских и шиверских могильниках Прибайкалья, фофановских погребениях Западного Забайкалья, памятниках доронинской культуры Восточного Забайкалья [Максименков, 1978; Гришин, 1981; Эпоха бронзы…, 1987]. В эпоху раннего железа подобные захоронения известны в Прибайкалье как погребения елгинского (III в. до н.э. – IV в. н.э.) и черенхынского (V–VIII вв. н.э.) типов [Харинский, 2001, 2005]. Скелетные остатки погребенных, уложенных на боку и на спине с подогнутыми ногами, найдены на Витиме [Ветров, Инешин, 2002]. В начале I тыс. н.э. захоронения в скорченном положении зафиксированы в шатровых комплексах сяньби [Асеев, 2003, с. 120–122]. В раннем средневековье такая погребальная традиция получила распространение в дарасунской культуре Восточного Забайкалья [Кириллов, Ковычев, Кириллов, 2000]. Большинство погребений, особенно эпохи раннего железа и раннего средневековья, в указанных регионах характеризуются положением с подогнутыми ногами, кроме того, все они сопровождаются каменными кладками. Таким образом, погребальный обряд Дюпсинского захоронения уходит корнями в целый пласт аналогичных разновременных традиций. Вырисовывается интересная проблема, которая, возможно, очерчивает определенный круг (или круги) культур, объединенных мировоззренческой системой, обусловившей сходство погребальных обрядов. В ряде случаев можно предположить, что широкое распространение этих традиций связано с влиянием степных скотоводческих культур.

Юго-восточная ориентация Дюпсинского погребения может объясняться привязкой к местности, например, к озеру либо крупному водотоку. Так, погребенный был уложен почти параллельно Алдану, головой вверх по течению и в направлении оз. Луку. Известно, какую значительную роль играли крупные водоемы как в жизни, так и в традиционных верованиях древних людей. Тем не менее предпочтительней выглядит связь с пространственно-сакральным ориентированием по сторонам света, где восток и юг ассоциируются с культом солнца и возрождением.

Заключение

На основании присутствия железа и характерных костяных накладок лука Дюпсинское (Бюлтэй Сайылык) погребение предварительно датировано V в. до н.э. – V в. н.э. Это четвертый по счету погребальный памятник раннего железного века Якутии, после Туму-лурского и двух Покровских [Константинов, 1978, с. 14–15; Степанов, Жирков, 2006]. Хотя Тумулурское, возможно, относится к раннему средневековью, на что указывает преимущественно железный сопроводительный инвентарь [Степанов, 2003, с. 228].

Открытие Дюпсинского погребения подтверждает предполагаемую неоднородность культуры раннего железного века Якутии. Различия погребальной обрядности Дюпсинского (скорченное положение погребенного, без гроба, юго-восточная ориентация) и первого Покровского (вытянутое положение погребенного, в гробовине, трупосожжение, юго-западная ориентация) [Окладников, 1950, с. 12–20] погребений могут свидетельствовать как о хронологических особенностях, так и о локальных вариациях этнического характера в культуре раннего железного века Якутии.