Добыча медных руд в бронзовом веке в Мугоджарах

Автор: Юминов А.М., Зайков В.В., Коробков В.Ф., Ткачев В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты геоархеологических исследований на 19 меднорудных объектах Мугоджарского горно-металлургического центра, разрабатывавших четыре типа медных руд, различных по геологической позиции, строению рудных тел, запасам полезного компонента, минеральному и химическому составу. Указаны географические координаты и основные параметры горных выработок (морфология, размеры карьеров и рудных тел), определены масштабы разработки. Дана подробная характеристика восьми наиболее типичных рудников бронзового века. Определен возраст отдельных выработок. Общее количество добытой на изученных рудных полях руды оценивается в 55 тыс. т, из которых могло быть получено порядка 1,75 тыс. т меди.

Мугоджарский горно-металлургический центр, рудники бронзового века, состав медных руд, расчет количества добытого материала

Короткий адрес: https://sciup.org/14523003

IDR: 14523003 | УДК: 553+902(574)

Текст научной статьи Добыча медных руд в бронзовом веке в Мугоджарах

Мугоджары - южное окончание Уральской геологической структуры - важны для археологии как пограничный Евро-Азиатский регион, где история обитания человека и его деятельности может быть прослежена на огромном временном интервале начиная с ашеля [Деревянко и др., 2001]. Среди археологических памятников эпохи бронзы особый интерес представляют медные рудники как источник металла для населения не только этой территории. История горного дела в бронзовом веке Урала отражена в ряде публикаций. Авторы выделяют в этом регионе четыре горно-металлургических центра (ГМЦ): Приуральский (Каргалинский) со знаменитыми месторождениями медистых песчаников, Средне-Уральский с малахитовыми залежами, Зауральский и Мугоджарский [Черных, 1970, 2007; Григорьев, 2000; Зайков и др., 2005; Ткачев, 2011а]. Результатам исследования последнего, охватывающего Мугоджары и часть Южного Зауралья, посвящена предлагаемая статья.

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (55) 2013

Основная цель исследования состояла в определении строения меднорудных объектов Мугоджарского ГМЦ, способов и масштабов их разработки в древности. Для этого необходимо было установить морфологию и параметры рудных тел (участков в горных породах с видимой медной минерализацией); дать характеристику минерального и геохимического состава добывавшихся руд и выделить их типы; произвести расчет количества извлеченной руды и выплавленного из нее металла; диагностировать каменный материал горнодобывающих орудий, найденных в древних выработках.

Полевые работы проводились комплексной Российско-Казахстанской археологической экспедицией на 17 рудниках, обнаруженных ранее [Родионов, 1996; Зайков и др., 2005; Ткачев, 2011а]. Они включали составление крупномасштабных геологических схем и разрезов древних выработок, поиски орудий древнего горного промысла, отбор образцов медных руд и вмещающих пород для лабораторных исследований. Последние выполнены в Институте минералогии УрО РАН, аналитики: В.А. Котляров (рентгеноспектральный анализ), П.В. Хворов (рентгенофлуоресцентный),

|бинсК

Ивановский юсква

Дергамышский

ИШКИНИНСКИ1

Кызыл-Кибачи

Актобе

Баксайс

Придорожный V

Чудской ■ \

ЧанчарЯ 1

Чиликтинский

Орск /Ег|еновский

___ Ушкаттинскии .ралча^у/

50 км

Кенгияк

Эмба е Жйнишке е Куркудук е Пшенсай

]•) Актогай ,Чуулдак Жамантау

2 000 км

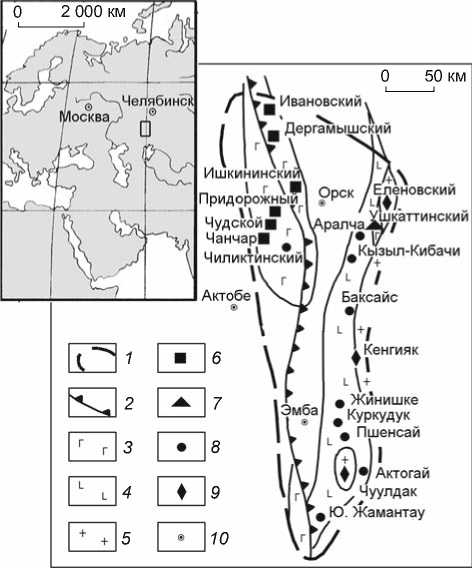

Местоположение ( А ) и схема размещения древних рудников в Мугоджарском ГМЦ ( Б).

1 - примерные границы района; 2 - зона Главного Уральского разлома; 3-5 - рудоносные комплексы: 3 - гипербазитовые и пиро-ксенитовые, 4 - базальтовые, 5 - гранитоидые; 6-9 - локализация рудников: 6 - в гипербазитах и измененных гипербазитах, 7 - в пи-роксенитах, 8 - в базальтах с прослоями яшм, 9 - в контактовых зонах гранитоидов; 10 - современные населенные пункты.

Т.М. Рябухина (рентгенофазовый), М.Н. Малярянок (атомно-абсорбционный).

В структуре Мугоджарского ГМЦ выделяются археологические микрорайоны, в которых сочетаются рудники, специальные площадки для предварительного обогащения руд (промплощадки), поселения горняков и металлургов, а также их могильники. Наиболее изученными являются Еленовский [Кузьмина, 1962, 1963] и Ишкининский [Зайков и др., 2009; Зайков, Юминов, Ткачев, 2012] микрорайоны.

Характеристика меднорудных объектов

Древние медные рудники находятся в горно-степной зоне Южного Урала и Мугоджар. Изучаемая площадь шириной 150-250 км и протяженностью ок. 500 км включает юго-восточные районы Башкортостана, восток Оренбургской обл. (Россия), северо-восточную и центральную часть Актюбинской обл. (Казахстан) (см. рисунок ). Анализ древних каменных орудий, а также результаты палинологических исследований и радиоуглеродного датирования погребенных почв, законсервированных под отвалами отдельных карьеров, позволили отнести данные выработки к бронзовому веку [Ткачев, 2011а]. Вся добыча меди этого времени базировалась на разработке окисленных сульфидных руд, состоящих из малахита, азурита, борнита, халькозина, лимонита (бурого железняка) и примеси других нерудных минералов: кварца, карбонатов, барита, глин и пр. Содержание меди в рудах составляет 5-10 %, в среднем - чуть более 6,5 %.

По результатам проведенных работ выделены четыре типа медных руд, различающихся геологической позицией и характером вмещающих пород, формой рудных тел, объемом добытых руд, их минеральным и химическим составом; и соответственно рудников разной локализации: 1) в гипербазитах и продуктах их изменения - серпентинитах и тальк-карбонатных породах; 2) в пироксенитах; 3) в базальтах с прослоями яшм (кремнисто-базальтовых комплексах); 4) в контактовых зонах гранитоидов с вулканогенными породами.

Ниже охарактеризованы восемь наиболее значимых объектов. Остальные представлены в табл. 1.

Древние рудники в гипербазитах

Гипербазиты, или ультраосновные породы, состоят из оливина и пироксенов в различных количественных соотношениях, в качестве характерной для этих пород акцессорной примеси содержат хромит, а геохимической особенностью является повышенное (десятые доли процента) содержание никеля и

Таблица 1. Краткая характеристика древних рудников Мугоджарского ГМЦ

|

Рудник (координаты) |

Местоположение |

Описание выработок * , археологические находки |

Содержание Cu в рудах, % ** |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

В гипербазитах и измененных гипербазитах |

|||

|

Дергамышский |

В 4 км к северу от д. Федоровки (Хайбуллинский р-н, Башкортостан) |

Карьер овальной формы, 60×65 м, глубиной 10–12 м, окружен кольцом отвалов |

6,50 |

|

Ивановский |

В 4 км к северо-западу от д. Бай-гускарово (Хайбуллинский р-н, Башкортостан) |

Карьер веретенообразной формы, 10…30×55 м, глубиной 5 м |

6,50 |

|

Ишкининский |

В 1 км к востоку от д. Ишкинино |

Восемь карьеров разнообразной формы и |

5,26 |

|

(51°27′24,9′′ с.ш., 58°18′0,01′′ в.д.) |

(Гайский р-н Оренбургской обл.) |

размеров; промплощадка, три склада руды разного типа; поселение горняков, керамика; каменные орудия горного промысла (3 экз.), медные шлаки |

2,57–7,95 |

|

Придорожный |

В 12,3 км по азимуту 311° от пос. Бу- |

Карьер овальной формы, 7×9 м, глубиной |

7,28 |

|

(51°00′53,1′′ с.ш., 58°04′21,0′′ в.д.) |

гумбай (Каргалинский р-н Актюбинской обл.) |

0,5 м |

1,01–11,75 |

|

Чанчар (50°42′18,6′′ с.ш., |

В 2,1 км по азимуту 180° от зим- |

Карьер серповидной формы, 5…7×20…25 м, |

6,30 |

|

57°44’55,4’’ в.д.) |

ника Шанарка (Каргалинский р-н Актюбинской обл.) |

глубиной до 1 м, осложнен современными разведочными выработками; молот-кирка |

2,08–13,66 |

|

Чудской (50°49′19,5′′ с.ш., |

В 4,5 км по азимуту 115° от пос. Эр- |

Два карьера: 2×5 м, глубиной 0,1 м; 9×10 м, |

6,07 |

|

57°53′02.3′′ в.д.) |

зерум (Каргалинский р-н Актюбинской обл.) |

глубиной 0,5 м |

1,64–9,41 |

|

В пироксенитах |

|||

|

Ушкаттинский |

В 8 км по азимуту 75º от д. Кара- |

Четыре карьера: большой – корытообразной |

5,74 |

|

(50°42′53,9′′ с.ш., 59°50′08,8′′ в.д.) |

ганды (Домбаровский р-н Оренбургской обл.) |

формы, 15×120 м, глубиной до 1 м; малые – диаметром 5–10 м, глубиной до 0,5 м, округлой или гантелеобразной формы, соединенные перемычкой; каменный молот |

1,24–8,38 |

|

В базальтах с прослоями яшм |

|||

|

Актогай (48°30′39,8′′с.ш., |

В 2 км к востоку от пос. Актогай на |

Карьер овальной формы, 14×28 м, глубиной |

6,61 |

|

58°52′48,5′′ в.д.) |

левобережье р. Шуулудак |

2,5 м, врезан в вершину горы; могильник; временные и постоянные поселения горняков; каменные орудия горного промысла (13 экз.) |

3,11–7,79 |

|

Аралча-Весеннее |

В 1,45 км к востоку от аула Кошен- |

Карьер четырехугольной формы, 8×15 м, глу- |

7,30 |

|

(50°36′54,7′′ с.ш., 59°28′50,1′′ в.д.) |

сай (Хромтауский р-н Актюбинской обл.) |

биной 1,5 м, осложнен небольшими врезами; промплощадка |

1,21–9,83 |

|

Жинишке (48°58′56,0′′ с.ш., |

В 11 км к юго-западу от пос. Ал- |

Карьер овальной формы, 15×20 м, глубиной |

6,98 |

|

58°50′ 48,7′′ в.д.) |

тынды (Мугалжарский р-н Актюбинской обл.) |

3 м, врезан в склон; две промплощадки; каменные орудия горного промысла (3 экз.) |

3,44–9,52 |

|

Куркудук Северный |

В 10 км к юго-востоку от пос. Ал- |

Карьер овальной формы, 15×18 м, глуби- |

7,70 |

|

(48°52′34,5′′ с.ш., 58°48′00,3′′ в.д.) |

тынды (Мугалжарский р-н Актюбинской обл.) |

ной 1,5 м |

1,09–7,66 |

|

Куркудук Центральный |

То же |

Карьер подковообразной формы, 30×50 м, |

8,34 |

|

(48°52′04,0′′ с.ш., 58°47′22,8′′ в.д.) |

глубиной 1,5 м; промплощадка; каменные орудия горного промысла (6 экз.) |

3,03–9,81 |

|

|

Куркудук Южный |

» |

Два карьера овальной формы: 6×9 м, глуби- |

7,34 |

|

(48°51′33,1′′ с.ш., 58°47′04,3′′ в.д.) |

ной 0,5 м; 15…25×50…55 м, глубиной 0,75 м; промплощадка; каменные орудия горного промысла (2 экз.) |

2,35–9,86 |

|

|

Пшенсай (48°36′12,4′′ с.ш., |

В 7 км к северо-северо-востоку |

Два карьера: 3×5 м, глубиной 0,2 м; 5×15 м, |

6,43 |

|

58°47′0,07′′ в.д.) |

от зимника Донгелек (Шалкар-ский р-н Актюбинской обл.) |

глубиной 0,3 м; каменные орудия горного промысла (3 экз.) |

1,95–10,26 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Чиликтинский |

В 10 км к юго-западу от пос. Ба- |

Два карьера: Южный – диаметром 8 м, глуби- |

5,92 |

|

(50°28′56,7′′ с.ш., 58°09′16,3′′ в.д.) |

тамшинский (Каргалинский р-н Актюбинской обл.) |

ной 0,3 м; Северный – Г-образной формы, 6×20 м, глубиной 0,5 м; могильник; каменный молот |

1,51–11,24 |

|

Южный Жамантау |

Вершина горы Южный Жаман- |

Три карьера: Западный – серповидной фор- |

8,23 |

|

(48°04′33,4′′ с.ш., 58°22′11,3′′ в.д.) |

тау (Шалкарский р-н Актюбинской обл.) |

мы, 15…17×35 м, глубиной 1,5–2,5 м; Восточный – гантелеобразной формы, 4…9× ×25 м, глубиной ок. 1,5 м; Южный – овальной формы, 6×15 м, глубиной 0,3 м; менгир; сезонное поселение горняков; каменные орудия (8 экз.) |

7,54–8,82 |

|

В контактовых зонах гранитоидов |

|||

|

Еленовский |

В 3 км к востоку от пос. Еленов- |

Карьер овальной формы, 25…30× 40…45 м, |

6,53 |

|

ский (Домбаровский р-н Оренбургской обл.) |

глубиной 2–3 м (уничтожен разработкой ХХ в.), промплощадки; места металлургической плавки; поселение; могильники |

2,8–14,13 |

|

|

Кенгияк (49°24′32,4′′ с.ш., |

Айтекебийский р-н Актюбинской |

Два карьера: Северный – округлой формы, |

5,84 |

|

59°56′44,2′′ в.д.; 49°24′28,5′′ с.ш., 59°56′45,8′′ в.д.) |

обл. |

диаметром 15–18 м, глубиной 2,5 м; Южный – корытообразный: четыре налегающие друг на друга выработки размером 4…8×4…15 м, общей длиной до 40 м, глубиной до 0,5 м; орудия горного промысла (4 экз.) |

2,65–9,89 |

|

Чуулдак (48°30′41,7′′ с.ш., |

В 13.5 км по азимуту 100° от |

Девять карьеров линейной формы от 7 до 70 м, |

6,60 |

|

58°48′56,6′′ в.д.) |

пос. Алабас (Шалкарский р-н Актюбинской обл.) |

глубиной 0,2–1,0 м по простиранию кварцевых жил; две промплощадки; 13 временных поселений и одно постоянное; могильники; каменные орудия горного промысла (18 экз.) |

2,34–9,75 |

*Приведены современные размеры выработок.

**Над чертой - среднее содержание, под чертой - минимальное и максимальное значения.

кобальта. Гипербазиты обычно серпентинизированы или преобразованы в тальк-карбонатные породы. Рудные тела образуют линзовидные залежи размером от нескольких до первых десятков метров. Геохимической особенностью руд является повышенное содержание хрома (0,1-2,0 %) и никеля (0,2-0,6 %).

Ишкининский рудник связан с одноименным кобальт-медно-колчеданным месторождением [Ткачев, 2011б]. В него входят восемь карьеров [Зайков и др., 2009; Зайков, Юминов, Ткачев, 2012] двух видов: 1) вытянутые и овальные, состоящие из линейных выработок длиной 40-80 м с преобладающей глубиной 6-7 м, которыми разрабатывались крутопадающие рудные тела; 2) округлые, диаметром 15-100 м и глубиной 3-10 м, пройденные по пологозалегающим рудным телам или группе рудных тел. Обогащение руд, судя по присутствию щебня малахитсодержащих пород, происходило на отдельном ровном участке, сложенном безрудными серпентинитами.

Горными работами, проведенными Гайским горнообогатительным комбинатом, вскрыты отвалы двух карьеров. В отвалах обнаружены две линзы, состо- ящие из обломков окисленной медной руды азурит-малахитового состава. Подобные скопления представляют собой рудные склады (специальное место, предназначенно е для хранения наиболее ценного сырья). Видимая мощность линз 0,6 м, протяженность 4-5 м. Рудные склады перекрыты слоем погребенной почвы.

В результате проведенных в ИИМК РАН анализов погребенных почв из-под отвалов карьеров (определения Г.И. Зайцевой, П.Ф. Кузнецова) получены калиброванные радиоуглеродные даты (вероятность 68,2 %), позволившие выделить доверительный интервал в пределах 3 100-2 400 лет до н.э. (5 8,8 %), что соответствует раннему бронзовому веку. Вблизи Ишки-нинского рудника располагается поселение горняков, в культурном слое которого выявлены хромитсодержащие шлаки. Их исследование показало близость состава хромитов из шлаков и окисленных медных руд. По костям животных определен абсолютный возраст поселения Ишкиновка - 1 610-1 210 лет до н.э. (вероятность 68,2 %), что близко к датам, полученным для поселения Горного в Каргалинском археологическом микрорайоне [Каргалы, 2005]. Следовательно, эксплуатация карьеров возобновлялась в позднем бронзовом веке носителями алакульской культуры.

На руднике найдено несколько орудий древнего горного промысла, в основном каменных молотов. Для их изготовления, как правило, выбиралась прочная массивная горная порода – габбро-диабаз. Наиболее эффектной находкой является уникальный молот, использовавшийся для дробления руд. Его размер в поперечнике составляет ок. 40 см. Молот был обнаружен геологом Р.А. Сегединым в 1960-х гг. при разведке Ишкининского месторождения и хранится в научно-коллекционном фонде Западно-Казахстанского межрегионального территориального департамента геологии и природопользования г. Актюбинска [Ткачев, Сегедин, Грешнер, 1996].

Рудник Чанчар находится в северо-западной части Мугоджарских гор, в гипербазитах Чинарского массива. Древний карьер имеет прямоугольную форму, осложненную многочисленными современными горными выработками. Размер карьера 5…7×20…25 м, современная глубина составляет ок. 1 м. Оруденение приурочено к измененным гипербазитам – зонам контакта серпентинитов и тальк-карбонатных пород. Непосредственно в древнем карьере была заложена скважина, которая вскрыла массивные сульфидные руды общей мощностью ок. 1 м. Состав первичных руд халькопирит-пирит-пирротиновый. В породах и рудах отмечены выделения хромита и магнетита.

Древний карьер с трех сторон (за исключением южного борта) окружен отвалом серповидной формы с плоской вершиной. Углы склонов 10–15°, ширина в основании 7–10 м, высота 0,7–1,0 м. В составе отвала преобладает щебень серпентинитов и тальк-карбонат-ных пород. В сохранившихся обломках руды малахит образует маломощные корки и пленки на поверхности серпентинитов.

Придорожный рудник находится в южной части Хабарнинского гипербазитового массива (Северо-Западные Мугоджары). Древняя выработка локализована в зоне контакта серпентинитов с пироксенитами, где развиты оталькованные, карбонатизированные и окварцованные породы. В них содержатся выделения малахита, хризоколлы, халькозина и куприта. Карьер имеет округлую форму, его диаметр 7–9 м. Дно неровное, осложнено многочисленными ямами. По данным геолого-разведочных работ, глубина древнего карьера составляла ок. 5 м. Отвал серповидной формы имеет ширину в основании 6–8 м, высоту 0,5 м. Его грунт наполовину состоит из желтовато-серых суглинков, наполовину – из щебня серпентинитов и тальк-карбонатных пород. Преобладающий размер обломков 1–4 см. На поверхности пород присутствуют корки и примазки медной зелени. Реже встречаются бурые железняки, как правило, без значительной медной минерализации.

Древние рудники в пироксенитах

Пироксенитовые комплексы имеют много общего с гипербазитовыми. Пироксенитами называются горные породы, преимущественно состоящие из пироксенов и небольшой примеси амфиболов [Горная энциклопедия, 1989]. Так же как и гипербазиты, пи-роксениты образованы из магматических расплавов, но содержат несколько большее количество кремне-кислоты, что позволяет относить их к группе основных пород. Ведущим акцессорным минералом является магнетит, а содержание хрома, в отличие от гипербазитов, на порядок ниже. Пироксениты встречаются в небольших объемах в тесной ассоциации с ультраосновными породами и содержат небольшие рудные тела.

Ушкаттинский рудник находится на юго-восточной оконечности Уральских гор в верховьях одноименной реки. Пироксениты отмечены в центре и на восточном фланге площади, где слагают невысокие гряды. В отдельных выходах пироксенитов присутствуют маломощные корки и тонкие прожилки малахита и азурита, которые и являлись предметом добычи в древности. Зона оруденения образует несколько прерывистых полос рассланцованных пород шириной 5–15 м на протяжении 1 км и приурочена к контакту пироксенитов с базальтами.

Здесь обнаружены четыре древних карьера. Самый крупный имеет протяженность 120 м и состоит из цепочки небольших (10–20 м в поперечнике) горных выработок. Современная глубина составляет 0,5–1,0 м. Выработки с восточной и западной стороны окружены отвалами линейной, реже серпообразной формы. Они отсыпались на расстоянии 1–2 м от борта древней выработки, имеют многослойное строение и налегают друг на друга. Склоны пологие: угол наклона внутреннего 3–5°, внешнего – до 10°. Ширина отвала в основании 5 м, мощность 10–20 см. Среднее содержание меди в обломках ок. 6 %. Поверхность щебня пироксенитов покрыта светло-серым налетом, напоминающим золу. Это позволяет предполагать, что для добычи рудного материала мог применяться «огневой забой». На отвале одной выработки обнаружен каменный молот для дробления руды, изготовленный из того же пироксенита.

Древние рудники в базальтах

Базальтовые (кремнисто-базальтовые) комплексы формировались при трещинных излияниях подводных вулканов. Они сложены лавами с прослоями яшм и дайками диабазов. Рудные тела имеют плащеобразную или линзовидную форму, мощность – первые десятки метров. В рудах установлены примеси цинка

(0,1–0,5 %), титана (0,4–1,6 %), марганца (0,1–1,5 %) при низком содержании хрома и никеля.

Рудник Жинишке находится в южной части Западных Мугоджар. Здесь базальты прорваны субмеридиональными дайками диабазов мощностью до 1,5 м. Породы довольно часто содержат вкрапления зерен пирита и халькопирита размером 1–5 мм.

В древности разрабатывалась зона малахитсодер-жащих окисленных руд шириной 30–50 м. Она прослеживается в широтном направлении на расстояние 150–200 м. Среднее содержание меди в руде ок. 7 %. В центральной части зоны расположены линзы бурых железняков, сложенных плотными массивными или ячеистыми образованиями, желваками либо отдельными корками и натечными агрегатами гетита. Нередко на бурых железняках присутствуют выделения малахита.

Древний карьер имеет овальную форму, его размеры 15×25 м, современная глубина до стигает 2,5 м. Борта относительно круты: угол наклона 15–20°. Карьер сопровождается двумя отвалами серповидной формы. Их максимальная ширина в основании 8–12 м, современная высота до 1,5 м. К отвалам примыкают две промплощадки, на которых производились ручная отборка, сортировка и предварительное обогащение добытой руды. Они представляют собой невысокие насыпи диаметром 15–20 м со специально выровненной поверхностью, сложенные мелкодробленым щебнем пустых пород и крошкой медной руды.

Во время археологической разведки в отвале и на южной производственной обогатительной площадке было обнаружено несколько орудий, изготовленных из различных пород: молот из темно-серого тонко- и мелкозернистого кварцита, молоток из габбро, наковальня из габбро-диабаза. Источники этих пород располагаются в окрестностях рудника.

Куркудукская группа рудников представлена тремя карьерами на расстоянии 0,7–1,0 км друг от друга. Рудное поле расположено в пределах толщи базальтовых лав с яшмовыми прослоями мощностью до 35 м. Оруденение приурочено к выходам бурых железняков. Наиболее крупным является карьер Куркудук Южный. Выработка имеет корытообразную форму, размеры 15×55 м. Современная глубина составляет ок. 1 м. Дно ровное, плоское, осложнено тремя современными геолого-разведочными канавами. Древний карьер по периметру, за исключением северо-восточной части, окружен отвалами. Отсыпка производилась небольшими кучами, в основном на восточном фланге. Отвалы имеют ширину в основании 10–12 м, высоту до 1,5 м. Они сложены глинисто-песчаным материалом со щебнем лимонитизированных базальтов и бурых железняков.

На выходе из карьера находится древняя пром-площадка диаметром 10–12 м – относительно ровная поверхность, заполненная мелкодробленым бурым железняком, многочисленными обломками и дресвой минералов меди (малахита, азурита). Содержание меди в рудах Куркудукских рудников 7–8 %.

По данным С.Г. Грешнера [Ткачев, Сегедин, Греш-нер, 1996], при разведке Куркудукского рудопрояв-ления в отвалах древнего карьера геологи находили орудия горного промысла: кайла из местной сургучно-красной яшмы (3 экз.) и порфира (1 экз.), мотыгу из габбро-диабаза. В 2007 г. на промплощадке В.В. Ткачевым были обнаружены молот и наковальня, изготовленные из габбро-диабаза.

Древние рудники в контактовых зонах гранитоидов

Рудоносные гранитоидные комплексы слагают небольшие массивы среди базальтов. Оруденение приурочено к контактовым зонам массивов: в гранито-идах оно связано с кварцевыми жилами, которые содержат судьфиды меди и, кроме того, золото, серебро, вольфрам, молибден, бор; во вмещающих базальтах – с окисленной прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией в турмалинсодержащих вулканогенных породах. Проявления последней вблизи контактов с гранитными интрузиями невелики по параметрам, но очень многочисленны. Форма рудных тел изометричная или неправильная, поперечник от сотни метров до первых километров.

Еленовский рудник расположен на правом берегу р. Киимбай, в 3 км к востоку от одноименного поселка Домбаровского р-на Оренбургской обл. Древний рудник представлял собой депрессию размером 30×40 м, глубиной 2–3 м [Зайков и др., 2005]. Вблизи карьера располагались обогатительная площадка с полем шлаков, могильник и поселение [Кузьмина, 1962, 1963]. В 2000–2010 гг. месторождение было до конца отработано карьерным способом ОАО «ОРМЕТ», и теперь древний рудник полностью уничтожен. Часть прилегающей территории отчуждена под современную промышленную площадку и засыпана отвалами пустой породы. При этом сопутствующие археологические работы, к сожалению, не проводились.

Месторождение относится к молибденит-халько-пирит-турмалиновому типу и связано с гранитоид-ным магматизмом. Главное рудное тело имеет крутое падение на восток, протяженность по вертикали ок. 120 м, по простиранию 100–130 м, мощность от 5 до 45 м. Для него характерно полосчатое строение, которое выражается в чередовании сульфидизирован-ных пород кварц-турмалинового, турмалинового и карбонат-хлорит-турмалинового состава. Сульфидная минерализация представлена главным образом халькопиритом и пиритом.

Зона окисления распространена до глубины 15 м. В ней развит малахит в виде тонких прожилков, пронизывающих породу. Среднее содержание меди 2,25 %. Зона вторичного сульфидного обогащения распространена в интервале 15–19 м. Для нее характерен халькозин, борнит и ковеллин. Содержание меди 6,58–10,35 %.

Вблизи карьера обнаружены многочисленные следы металлургической деятельности в виде скоплений шлаков, капель меди, тиглей. Установлено, что эксплуатация Еленовского рудника началась 3 700–3 600 л.н., достигла расцвета в алакульский период и была прекращена в позднеалакульскую эпоху [Там же].

Сравнительное изучение рудного материала Еле-новского месторождения и медных руд, обнаруженных на поселении Аркаим, которое находится в 200 км к северу от рудника, показало сходство части образцов по внешнему виду и набору минералов. Турмалин в обоих случаях имеет практически идентичный химический состав и физические свойства [Бушмакин, Зайков, 1997].

Самые убедительные доказательства плавки еле-новской руды получены при исследовании поселения Кудуксай, расположенного рядом с рудником. Здесь была обнаружена печь шахтного типа в виде колодца диаметром более 1,5 м и глубиной до 2 м, стенки которого обложены каменными плитами, а рядом – скопление обогащенной малахитом руды из зоны окисления Еленовского рудника. С огневой камерой соединялся дымоход длиной ок. 4,5 м для отвода газов. Он представлял собой грунтовую канавку с обкладкой из вертикально установленных каменных плит и перекрытием из горизонтальных плит. Рядом с окончанием дымохода располагался очаг для тигельной плавки. Важной находкой является глиняное сопло. Как показал рентгенофлуоресцентный анализ, шлаки с поселения Кудуксай имеют повышенное содержание молибдена (0,01–0,03 %) и цинка (0,01–0,1 %), что свидетельствует о связи руд с гранитоидным комплексом, характерным для Еле-новского рудника.

Основываясь на результатах изучения образцов руды и исторических данных, можно полагать, что еленовские медные руды не только перерабатывались на месте их добычи, но и являлись предметом экспорта на сопредельные территории.

Рудник Чуулдак расположен на южном окончании Западных Мугоджар. Участок сложен лавами базальтов в контакте с гранитами. Оруденение комплексное, связано с серией сульфидно-кварцевых жил с обильными выделениями малахита и азурита. В рудах присутствуют халькопирит, молибденит, реже встречаются пирит, сфалерит, галенит, борнит. В единичных случаях отмечены теннантит, золото, теллуриды золота, серебра и свинца. К рудным жи- лам приурочены девять древних выработок линейной формы, образующих две прерывистые цепочки по простиранию жил. Длина наиболее крупного карьера достигает 70 м, современная глубина до 1 м. С западной стороны он окружен серповидным отвалом шириной в основании 5–7 м, высотой 0,3–0,4 м. Отвал сложен щебнем измененных базальтов и жильного кварца с медной минерализацией в виде пленок и тонких корок малахита.

На месторождении обнаружены две промпло-щадки овальной формы, размерами 5×15 м, высотой 0,1–0,3 м. Они сложены мелким щебнем измененных гранитов (60–70 % от общего объема пород), базальтов (20–30 %), значительно реже встречаются обломки кварца. Весь щебень содержит примазки малахита.

В выработках и отвалах рудника была собрана одна из самых больших коллекций каменных орудий (18 экз.), включающая молотки, молоты и кайла, изготовленные из габбро, габбро-диабаза, кварцита и гранита. Все эти породы принадлежат геологическим комплексам, вмещающим и окружающим рудник.

Оценка масштаба добычи меди в древности

Проведенные геоархеологические исследования, в т.ч. георадарная съемка, а также частичное вскрытие карьеров и отвалов рудников Ишкининский, Ушкат-тинский, Чуулдак и Воровская Яма, позволили выделить в строении медных месторождений следующие зоны (сверху вниз):

-

1) элювиально-делювиальных наносов, перекрывающих месторождение, мощностью от первых сантиметров до 0,5 м;

-

2) обломочных окисленных руд в коре выветривания (образует «шляпу» мощностью 1–3 м);

-

3) окисленных дезинтегрированных руд (элювий рудного тела) мощностью 2–4 м;

-

4) окисленных руд в коренном залегании (мощность 3–5 м);

-

5) вторичного сульфидного обогащения с халькозиновыми рудами (развита спорадически, мощность 2–4 м);

-

6) первичных руд с сульфидной минерализацией.

На древних рудниках происходила разработка окисленных руд зон 2–4 и лишь частично – 5 и 6.

По степени сохранности можно выделить три группы древних рудников: сохранившиеся полностью, частично (затронутые разработками XVIII–XIX вв.), не сохранившиеся (нарушенные современными карьерами). Для оценки масштаба добычи была выбрана первая группа, к которой относятся 17 объектов (табл. 2).

Таблица 2. Расчет количества добытой руды и металла на древних медных рудниках Мугоджарского ГМЦ

|

№ п/п |

Рудник |

Глубина карьеров, м |

Площадь, м2 |

Объем рудной массы, м3 |

Примерная масса добытой руды, т |

Среднее содержание меди, % (мас.) |

Количество меди в добытой руде, т |

Количество выплавленного металла, т |

|

|

древнего карьера |

рудного тела |

||||||||

|

1 |

Дергамышский |

12 |

3 300 |

660 |

7 920 |

22 968 |

6,50 |

1 493 |

746 |

|

2 |

Ивановский |

5 |

850 |

170 |

850 |

2 465 |

6,50 |

160 |

80 |

|

3 |

Ишкининский * |

3–7 |

5 684 |

1 137 |

5 684 |

16 484 |

5,26 |

867 |

434 |

|

4 |

Чанчар |

3 |

110 |

22 |

66 |

191 |

6,30 |

12 |

6 |

|

5 |

Чудской * |

2,0–2,5 |

72 |

14 |

35 |

101 |

6,07 |

6 |

3 |

|

6 |

Придорожный |

5 |

75 |

15 |

75 |

218 |

7,28 |

16 |

8 |

|

7 |

Ушкаттинский * |

2 |

1 115 |

223 |

446 |

1 293 |

5,74 |

74 |

37 |

|

8 |

Актогай |

4,5 |

425 |

85 |

383 |

1 109 |

6,61 |

73 |

37 |

|

9 |

Аралча-Весеннее |

3,5 |

70 |

14 |

49 |

142 |

7,30 |

10 |

5 |

|

10 |

Жинишке |

5 |

225 |

45 |

225 |

653 |

6,98 |

46 |

23 |

|

11 |

Куркудук * |

2–3 |

2 045 |

409 |

818 |

2 372 |

7,34 |

174 |

87 |

|

12 |

Пшенсай |

2,5 |

52 |

10 |

26 |

75 |

6,43 |

5 |

2 |

|

13 |

Чиликтинский |

2,5 |

126 |

25 |

63 |

183 |

5,92 |

11 |

5 |

|

14 |

Юж. Жамантау * |

2,5–4,5 |

728 |

145 |

597 |

1 793 |

8,23 |

148 |

74 |

|

15 |

Еленовский |

6 |

1 275 |

255 |

1 530 |

4 437 |

6,53 |

290 |

145 |

|

16 |

Кенгияк * |

1,5–4,5 |

448 |

89 |

264 |

766 |

5,84 |

45 |

22 |

|

17 |

Чуулдак * |

2 |

468 |

156 |

312 |

904 |

6,60 |

60 |

31 |

|

Итого |

56 154 |

3 490 |

1 745 |

||||||

Примечания: 1-5 - рудники в гипербазитах, 6, 7 - в пироксенитах, 8-14 - в кремнисто-базальтовом комплексе пород, 15-17 - в контактовых зонах гранитоидов; звездочкой помечены рудники, имеющие два и более карьера.

Использована следующая методика расчета. Для определения морфологических параметров древних выработок на основании инструментальной съемки составлялись крупномасштабные (1 : 100; 1 : 200) схемы строения рудников, на которых определялась площадь каждого карьера. Уровень древнего горизонта выработок определялся по положению уровня погребенной почвы. При изучении отдельных рудников установлено, что объем разрабатываемого рудного тела в среднем составлял ок. 20 % от общего объема выработки. Масса добытой руды рассчитывалась с учетом удельного веса окисленной руды (2,9 т/м3). Среднее содержание меди в рудах по каждому руднику определялось серией химических анализов в объединенных пробах и отдельных штуфах.

Количество добытой руды рассчитывалось по формуле:

Р = П х Г х У, где П - площадь рудного тела, Г - глубина карьера, У - удельный вес руды.

Данные для расчетов по каждому руднику приведены в табл. 2. Подсчитано, что на сохранившихся древних рудниках было добыто порядка 55 тыс. т медной руды. Наиболее крупными рудниками Мугоджар-ского ГМЦ являлись Дергамышский, Ишкининский, Еленовский и Куркудукская группа (табл. 2).

Добытый материал перерабатывался в рудный концентрат на специальных обогатительных площадках (промплощадках), при этом часть сырья отбраковывалась и уходила в хвосты. Для оценки количества выплавленного металла учитывается коэффициент извлечения металла при металлургическом переделе, минимальное значение которого 0,5 [Горная энциклопедия, 1989]. Вероятное количество выплавленного металла рассчитывается по формуле:

М = Р х с х К, где Р - примерная масса добытой руды, С - среднее содержание меди в рудах, К - коэффициент извлечения металла.

Таким образом, из добытых на изученных карьерах 55 тыс. т руды могло быть выплавлено ок. 1 750 т меди. Приблизительность подсчета связана с невозможностью получения точных данных по ряду факторов: исходной границе между карьерами и отвалами, начальным параметрам разрабатывавшегося в древности (и уже выработанного) рудного тела, среднему содержанию полезных компонентов, особенностям технологии добычи, обогащения, металлургического передела и т.д. Вариации этих данных могут вносить определенные погрешности в предложенные расчеты, однако не изменят порядок полученных значений. Ранее продуктивность древних разработок была определена для Картамышского археологического микрорайона (Донецкий ГМЦ), где общий объем переработанных горных пород рассчитывался по объему прикарьерных отвалов. По расчетам, на руднике Червоно Озеро было добыто ок. 2 700 т халькозинсо-держащих медистых песчаников с содержанием меди 11 %. Из них могло быть выплавлено ок. 160 т металла [Бровендер, Гайко, Шубин, 2010].

Заключение

Изучение древних выработок показало, что в эпоху палеометалла, начиная с раннебронзового века, были известны и успешно разрабатывались по крайней мере четыре типа меднорудных месторождений, различающихся геологической позицией, морфологией рудных тел, количеством руды, минеральным и химическим составом руд.

-

1. Зоны окисления вкрапленных сульфидных руд в гипербазитах. Минерализация представлена прожилками и пленками малахита, реже азурита, имеющими сетчатое распределение. Мощность зон от нескольких до первых десятков метров. Руды характеризуются повышенными концентрациями хрома, в отдельных случаях мышьяка. К этому типу относятся месторождения в сложных тектонических зонах Главного Уральского разлома (рудники Ишкининский, Дергамышский, Ивановский, Чанчар, Чудской, Придорожный).

-

2. Зоны окисления сульфидных руд, локализованных в пироксенитах (Ушкаттинский рудник). Рудные тела имеют линейную форму, для них характерно низкое содержание хрома.

-

3. Зоны окисления медно-колчеданных руд, приуроченных к базальтовым комплексам. Основным компонентом рудных тел являются бурые железняки с гнездами карбонатов меди, возникшие во время формирования коры выветривания. Рудные залежи имеют плащеобразную или линзовидную форму, мощность -первые десятки метров. В их нижней части развита халькозинсодержащая зона вторичного сульфидного обогащения. К данному типу относятся рудники Чи-

- ликтинский, Кызыл-Кибачи, Баксайс, Жинишке, Кур-кудук, Пшенсай.

-

4. Зоны окисления сульфидно-кварцевых и сульфидно-карбонатно-кварцевых жил, связанных с гра-нитоидными комплексами. Форма рудных тел изо-метричная или неправильная, поперечник в сотни метров - первые километры. Руды характеризуются пестрым минеральным составом и широким разнообразием рудных элементов. Как правило, кроме меди, эти жилы содержат золото, серебро, вольфрам, молибден, бор и другие характерные для гранитоидов металлы. Одна рудная залежь такого типа на Еленов-ском месторождении отработана в последние годы карьерным способом.

Таким образом, источниками медных руд Мугод-жарского ГМЦ, добывавшихся в бронзовом веке, являлись многочисленные разнотипные месторождения меди. Разработке подвергались зоны окисления сульфидных руд с преобладанием малахита и азурита, реже халькозинсодержащие зоны вторичного сульфидного обогащения и первичные сульфидные руды.

Руду добывали открытым способом. Карьеры проходились до уровня грунтовых вод и, в зависимости от горно-геологических условий, имели глубину от 2 до 10 м. В редких случаях (Ишкининский рудник) в днище заложенных карьеров пробивались дополнительные шурфы глубиной до 20 м.

Поскольку следы специальной плавки руды единичны (Ишкининский и Еленовский рудники), можно утверждать, что производственная деятельность в Мугоджарском ГМЦ в основном была сосредоточена на добыче и обогащении руды (получении меднорудного концентрата), доказательством чего служат промплощадки, а полученный концентрат шел на экспорт. Общее количество добытой руды оценивается в 55 тыс. т.

Дальнейшее исследование древних рудников целесообразно проводить в следующих основных направлениях:

-

- дополнительное вскрытие отвалов и составление полного стратиграфического разреза техногенных отложений, что позволит проследить основные этапы разработки месторождений;

-

- более подробное изучение минерального и геохимического состава древних руд для выяснения направлений их экспорта на Южном Урале и сопредельных территориях;

-

- поиски древних рудников в меднорудных районах Южного Зауралья и Мугоджар; практика геолого-археологических исследований показывает, что в этом регионе и в настоящее время возможно выявить неизвестные ранее рудники, эксплуатировавшиеся в древности.

Необходимо также провести музеефикацию описанных памятников.