Документирование наскальных изображений древнейшего пласта на местонахождении Усть-Туба II в 2023 году

Автор: Миклашевич Е.А., Бове Л.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены некоторые результаты полевых исследований 2023 г., проведенных авторами на хорошо известном местонахождении наскального искусства Минусинской котловины Усть-Туба II. В отличие от частично разрушенных Красноярским водохранилищем местонахождений Усть-Туба I и III, этот пункт не затапливается, полностью сохранился со времени его исследования Каменским отрядом под руководством Я.А. Шера в 1967-68 гг. и доступен для новых исследований. В связи с проектом по изучению изображений минусинского стиля (относящегося к древнейшему пласту наскального искусства Минусинской котловины), возникла потребность в документировании соответствующих изображений этого памятника современными методами. Помимо выполнения этой основной задачи, было проведено новое обследование местонахождения в целом, в результате чего выявлено 18 новых поверхностей, из которых несколько относятся к древнейшему пласту. В статье представлены фотографии и краткие описания этих изображений. Более подробно описывается известная по публикациям поверхность с изображением двух пересекающихся фигур оленей, самки и самца. Частичная расчистка кальцитовой пленки позволила уточнить контуры этих фигур (как оказалось, они различаются по стилю и приемам построения образа, в классическом минусинском стиле выполнено только «нижнее» изображение оленя без рогов), выявить еще два характерных для минусинского стиля изображения голов оленей, а также пятна красной краски. Полученная на памятнике современная фотодокументация расчищенных от кальцита и лишайника поверхностей позволит выполнить более точные и подробные прорисовки, отображающие композиционное соотношение фигур, состояние субстрата, последовательность перекрывания в палимпсестах, особенности техники, значимые для атрибуции детали и т.д.

Наскальное искусство, петроглифы, минусинская котловина, минусинский стиль, документирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146624

IDR: 145146624 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0701-0706

Текст научной статьи Документирование наскальных изображений древнейшего пласта на местонахождении Усть-Туба II в 2023 году

Осенью 2023 г. в рамках выполнения проекта «Древнейший изобразительный пласт в хронологии наскального искусства Минусинской котловины: междисциплинарное исследование по материалам минусинского стиля» сотрудниками Минусинского Петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН под руководством Л.В. Зоткиной (о задачах работы отряда см. статью Л.В. Зоткиной и др. в настоящем сборнике) проведено полное обследование известного местонахождения наскального искусства Усть-Туба II с целью выявления и документирования изображений, относящихся к древнейшему пласту наскального искусства региона.

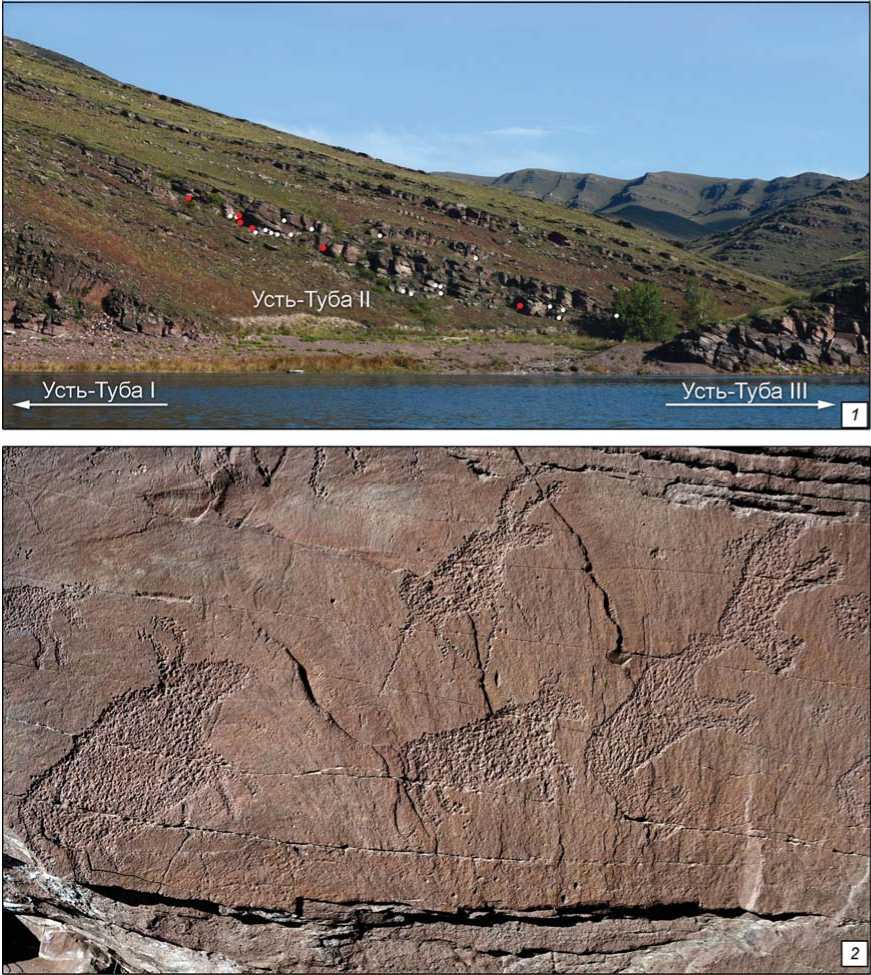

Местонахождение Усть-Туба II (по индексации Я.А. Шера [Шер, 1980, с. 150; Blednova et al., 1995, p. 37–39, pl. 34–40] относится к комплексу памятников наскального искусства на горе Тепсей, находящейся в месте впадения р. Тубы в р. Енисей (ныне Красноярское водохранилище). Пункты с индексами Усть-Туба I-VI, выделенные Я.А. Шером, расположены на юго-восточном склоне Тепсея на скалах правого берега р. Тубы. Из них на прибрежных утесах, затапливаемых водохранилищем, находятся изображения пунктов I и III, в значительной степени утраченные или разрушаемые. Остальные пункты находятся вне зоны затопления и доступны для изучения. Из них наиболее легкодоступной (и поэтому часто посещаемой не только исследователями, а также любителями наскального искусства и туристами) является Усть-Туба II, расположенная на невысокой гряде, довольно близко к береговой линии, в долине между береговыми скалами пунктов Усть Туба I и III (рис. 1, 1 ). Петроглифы этого местонахождения впервые были обследованы, скопированы и сфотографированы А.В. Адриановым в 1904 г. [Адрианов, 1906, Л. 45–47], затем, более полно, Каменским отрядом под руководством Я.А. Шера, в 1967–68 гг. [Шер, 1980, с. 150, рис. 75–77]; материалы экспедиции полностью опубликованы [Blednova et al., 1995, p. 37–39, pl. 34– 40]. После этого копирование и изучение памятника, небольшого и компактного, содержащего интересные изображения разных эпох, предпринималось многими исследователями. Наибольшую известность получили уникальные, имеющиеся только на этом местонахождении, фигуры быков, атрибуция которых пока не ясна [Шер, 1980, с. 192,193, рис. 76, 3 ; Blednova et al., 1995, fig. 3, 4, pl. 36, 1.1, 2.1, 2.6].

Как показывает опыт, современные подходы, методы и технологии документирования памятников наскального искусства позволяют выявлять новые поверхности даже на хорошо изученных памятниках, новые фигуры в известных композициях и новые детали известных изображений (на примере местонахождений горы Тепсей см.: [Советова, Шишкина, Аболонкова, 2021]). О том, что на местонахождении Усть-Туба II есть поверхности, не нашедшие отражения в публикации [Blednova et al., 1995, pl. 34–40], мы знали давно, т.к. обнаруживали их при неоднократных посещениях (см., напр.: [Миклаше-вич, 2013, с. 255, рис. 1, 2]. В том числе была обнаружена поверхность с фигурой козла, выполненной в минусинском стиле, а на опубликованной поверхности с изображениями двух пересекающихся фигур оленей [Шер, 1980, рис. 76, 1; Blednova et al., 1995, pl. 36, 1a] выявлены выбитые изображения голов животных в минусинском стиле и следы красной краски, скрытые слоем кальцита. В 2023 г. нашей главной задачей было более точное документирование уже известных древнейших изображений Усть-Тубы II. Для этого производилась расчистка от лишайника (рис. 1, 2) и кальцитовых натеков, а после этого – детальная фотофиксация с использованием естественного и искусственного освещения, наилучшим образом выявляющего особенности изображений. Кроме того, был продолжен поиск новых поверхностей и их документирование. Методами выявления новых изображений стали, помимо тщательного осмотра всех скальных поверхностей, расчистка от лишайника и кальцитовой пленки тех из них, на которых просматривалась выбивка.

Мы обнаружили немало новых объектов, среди которых есть изображения и древнейшего пласта, и более поздних эпох. В связи с тем, что они находятся на участках между уже известными поверхностями, потребовалось выполнить новую индексацию. Теперь это местонахождение насчитывает не 16 поверхностей с изображениями [Blednova et al., 1995, pl. 36– 40], а 37: 3 из них появились в результате разделения трех опубликованных как единые плоскости объектов на две отдельные поверхности каждая, остальные 18 – новые. Все новые поверхности небольшие по размерам, содержат немного изображений, чаще это единичные фигуры или их фрагменты. На некоторых из известных плоскостей также выявлены новые фигуры.

Петроглифы в минусинском стиле были только на одной из опубликованных поверхностей [Шер, 1980, рис. 76, 1 ; Blednova et al., 1995, pl. 36, 1a]. Это

Рис. 1 . Местонахождение Усть-Туба II.

1 – общий вид (с юго-востока), точками показано расположение поверхностей с наскальными изображениями (красными – с изображениями древнейшего пласта); 2 – фрагмент поверхности 17 (6 по индексации Я.А. Шера) после удаления лишайника. Фото 2023 г.

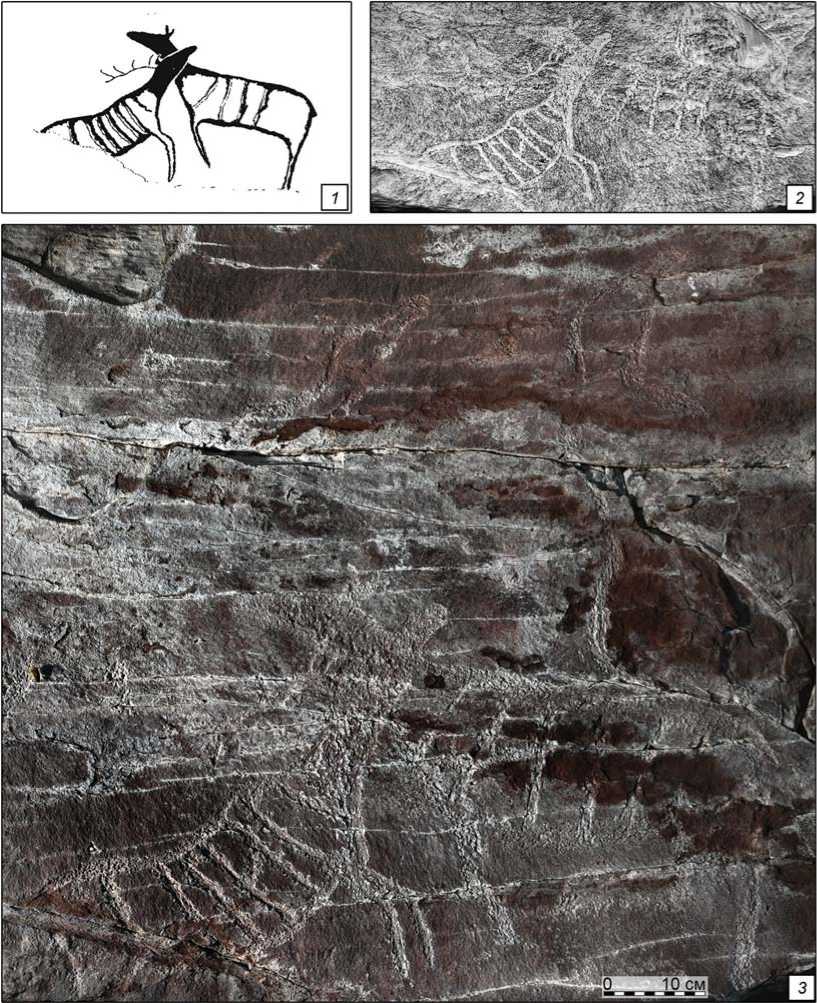

контурные изображения благородных оленей с силуэтным заполнением голов и вертикальными полосами на туловищах. Фигура оленя с рогами, ориентированная вправо, перекрывает ориентированную влево фигуру оленя без рогов. По прорисовке композиция во спринимается как сюжетная сцена «романтического» характера: самка и самец (рис. 2, 1). Однако при внимательном рассмотрении оригинала в этом возникают сомнения. Изображения различаются. Если правая фигура выполнена в классическом минусинском стиле, в полном соответствии со всеми основными приемами построения образа, характерными для него [Зоткина, 2023], то левая фигура имеет как признаки минусинского стиля (манера изображения рога, вытянутая вперед–вверх шея и морда), так и те, которые представляются более поздними (манера изображения ног, более частые линии на корпусе, округлая морда, слишком извилистая линия шея–холка–спина–круп, общий «прогиб» линии спины и живота, слишком крупная по отношению к туловищу голова и др.). Эти особенности не отобразились на прорисовке, однако хорошо видны на микалентной копии (рис. 2, 2) и фотографии (рис. 2, 3). Прослеживаются и некоторые отличия в характере выбивки этих двух фигур. Вполне возможно, что отличия объясняются не столько хронологическим

Рис. 2 . Усть-Туба II, поверхность 1 (1а по индексации Я.А. Шера).

1 – прорисовка (по: [Шер, 1980]); 2 – микалентная копия, фрагмент, 2012 г.; 3 – фотография центральной части после частичного удаления кальцитовой пленки, 2023 г.

разрывом в нанесении изображений, сколько индивидуальным «почерком» двух мастеров, и второй из них все-таки создал в итоге сцену «самка и самец». Но в любом случае, это не единовременно задуманная и выполненная в одном стиле композиция.

Поверхность с фигурами оленей укрыта скальным навесом, имеет слабоположительный уклон, состояние ее неудовлетворительное. Лишайниками она не поражена, но скальная корка имеет множественные повреждения в виде чешуйчатого отслоения и утраты фрагментов. Кроме того, она покрыта натеками кальцита, слой которых был особенно плотным в ниж- ней части поверхности, что, вероятно, и обусловило неточности в прорисовке. Из-за этого же, видимо, не были тогда замечены в верхней части поверхности и две контурные головы оленей (?) с вытянутыми вправо–вверх мордами (см. рис. 2, 3) – очень характерный для минусинского стиля мотив, а также пятна красной краски над спиной правого оленя и в некоторых других местах. Для уточнения контуров выбивки и лучшего проявления красочных изображений мы предприняли частичное удаление поверхностных слоев кальцита (нижний слой был оставлен с целью защиты им пигмента). Участки со следами краски фо-

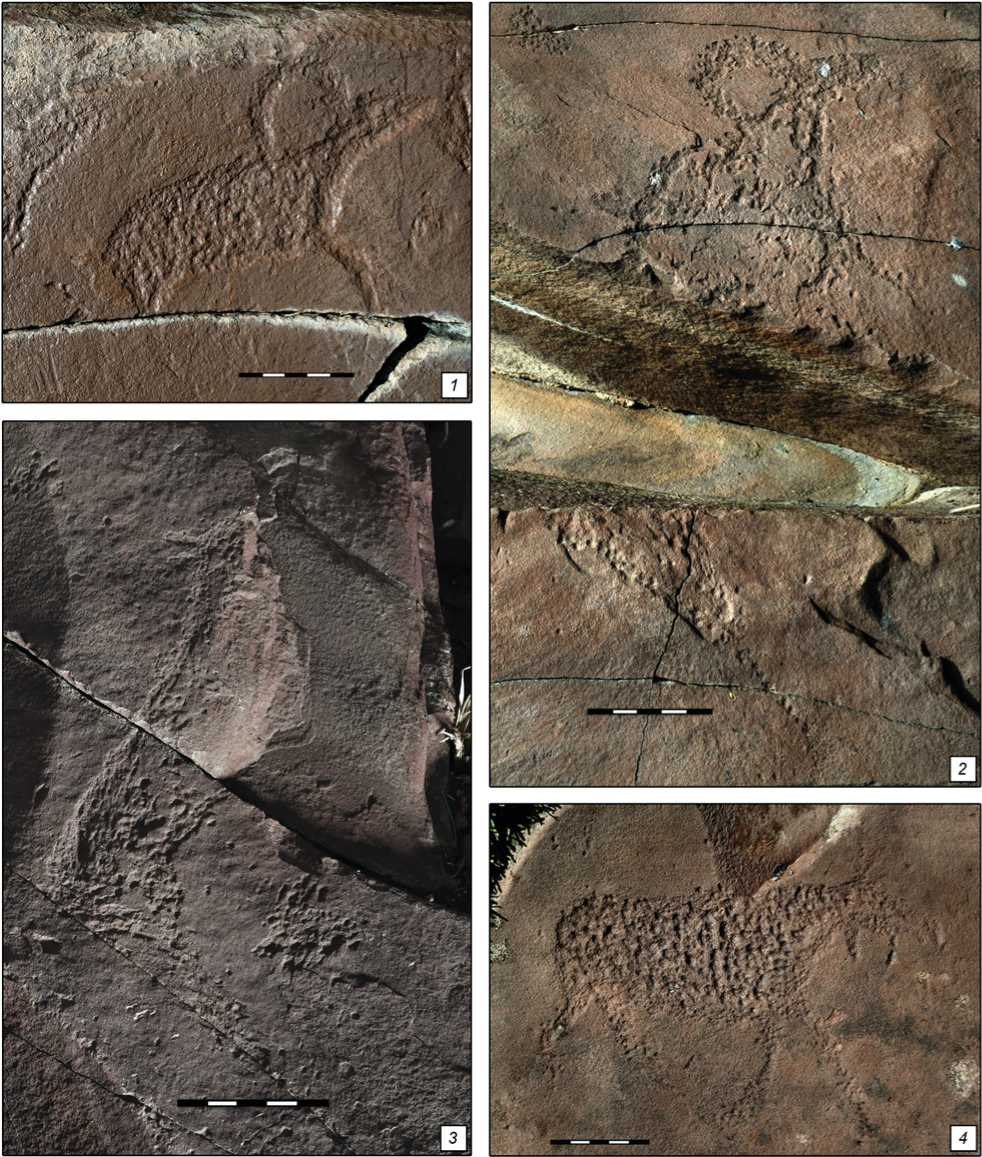

Рис. 3 . Усть-Туба II, выявленные изображения древнейшего пласта – в минусинском ( 1–3 ) и ангарском ( 4 ) стилях.

1 – поверхность 7; 2 – поверхности 24 (9.3 по индексации Я.А. Шера) и 25; 3 – поверхность 26; 4 – поверхность 5. Фото 2023 г.

тографировались во влажном состоянии, когда кальцит становится полупрозрачным, но даже цифровая обработка этих фотографий пока не выявила каких-либо внятных фигуративных изображений. Остатки крашеных рисунков, тоже под кальцитовой пленкой, были также зафиксированы на поверхности 3 (2 по индексации Я.А. Шера).

Выявлено несколько одиночных фигур, выполненных в минусинском (рис. 3, 1–3) и в ангарском (рис. 3, 4) стилях. Изображение горного козла на поверхности 7 – силуэтное, с более глубоко проработанным выбивкой контуром (рис. 3, 1). Поверхность была покрыта тонкой кальцитовой пленкой. Несколько отличается от него другая фигура этого же животного, дву- мя фрагментами сохранившаяся на поверхностях 24 (9.3 по индексации Я.А. Шера) и 25. Она выполнена более разреженной выбивкой, туловище контурное, голова и рог – силуэтные (рис. 3, 2). Возможно, это незаконченное изображение, эскиз. Фрагмент с верхней частью туловища был скопирован и опубликован [Blednova et al., 1995, pl. 40, 9.3], однако покрытый лишайником фрагмент с частью бедра и задней ногой остался тогда незамеченным. Фрагмент камня со средней частью туловища выпал и утрачен, при этом нижний фрагмент немного сдвинут вниз. Справа от этого изображения в результате расчистки лишайника на поверхности 26 выявлено сохранившееся частично изображение неопределенного животного (оленя?): выбивкой в несколько рядов по контуру обозначена голова с двумя длинными ушками, контурная линия спины, бедра и живота с частичным заполнением силуэта редкими выбоинами, едва намеченная линия задней ноги. Фигура ориентирована, так же как и предыдущая, почти вертикально с отклонением вправо (рис. 3, 3). Изображенный совершенно в другом стиле (ангарском) и отличающийся по манере выбивки лось был расчищен из-под толстого слоя полностью покрывавшего поверхность 5 лишайника (рис. 3, 4). В еще нескольких местах были обнаружены совсем фрагментарные линии и пятна выбивки, которые могут быть остатками изображений древнейшего пласта, но, конечно, установить это уже невозможно. Во всяком случае, на примере местонахождения Усть-Туба II довольно хорошо заметно, насколько хуже сохранились поверхности с самыми первыми появившимися здесь образами (имеется в виду минусинский стиль) по сравнению с петроглифами более поздних эпох, даже по сравнению с другими группами древнейшего пласта, представленными большой многофигурной композицией на поверхности 17 (6 по индексации Я.А. Шера) [Blednova et al., 1995, pl. 38, 39] (рис 1, 2).

Полученная на местонахождении Усть-Туба II современного уровня фотодокументация расчищенных от наслоений разного рода поверхностей позволит выполнить гораздо более точные и подробные прорисовки, отображающие композиционное соотношение фигур, состояние субстрата, последовательность перекрывания в палимпсестах, особенности техники, значимые для атрибуции детали и т.д.

Исследование выполнено при поддержке РНФ по проекту № 22-18-00070 «Древнейший изобразительный пласт в хронологии наскального искусства Минусинской котловины: междисциплинарное исследование по материалам минусинского стиля».

Список литературы Документирование наскальных изображений древнейшего пласта на местонахождении Усть-Туба II в 2023 году

- Адрианов А.В. Писаницы (Отчет за 1904 год) / Архив Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. - 1906. - Д. 55. 129 л.

- Зоткина Л.В. "Минусинский" стиль в наскальном искусстве Минусинской котловины: особенности построения изображений и их атрибуции // Тропою тысячелетий. Памяти М.А. Дэвлет. - М., 2023 (Труды САИПИ; вып. XIII) (в печати).

- Миклашевич Е.А. Исследование памятников наскального искусства Минусинской котловины в 2012-2013 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т. XIX. - С. 255-259. EDN: RRTLDH

- Советова О. С., Шишкина О. О., Аболонкова И.В. Наскальное искусство Тепсейского археологического микрорайона. - Кемерово: Вектор-Принт, 2021. - 288 с. EDN: FSVMPY

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. -М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Blednova N., Francfort H.-P., Legtchilo N., Martin L., Sacchi D., Sher J., Smirnov D., Soleilhavoup F., Vidal P. Tepsej I-III, Ust'-Tuba I-VI (Russie, Khakassie). Repertoire des petroglyphes d'Asie Centrale. Fascicule N 2. Siberie du Sud 2. - Paris: Diffusion de Boccard, 1995. - 246 p.