Долбленая лодка с Дона в экспозиции государственного исторического музея: история находки и проблема датировки

Автор: Кашина Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена редкой археологической находке - большой долбленой лодке, обнаруженной на среднем Дону в 1954 г. Подробно описана история обнаружения, полевых работ и последующих событий, связанных с этим экспонатом из постоянной экспозиции Государственного исторического музея. Автор раскопок М.Е. Фосс сделала все, что было в ее силах, для полевой фиксации, транспортировки, консервации и музеефикации данной лодки. Это была первая доисторическая долбленка в СССР, исследованная в процессе археологических раскопок, тщательно отреставрированная и выставленная на специально оборудованном мобильном постаменте. М.Е. Фосс, к сожалению, вскоре ушла из жизни и не успела всесторонне изучить находку. Вопрос о датировке этой лодки остается открытым по сей день. Хотя она выставлена в зале с материалами мезолита - энеолита и отнесена в публикациях к концу III- началу IIтыс. до н.э., сейчас это может быть поставлено под сомнение из-за определенных особенностей контекста находки и отсутствия радиоуглеродных дат. В работе также представлен краткий обзор других лодок каменного века в Восточной и Западной Европе; обозначены проблемы, связанные с их обнаружением, реставрацией и экспонированием.

Долбленые лодки, торфяниковые памятники, восточная и западная европа, радиоуглеродный возраст, ископаемое дерево

Короткий адрес: https://sciup.org/145145798

IDR: 145145798 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.076-082

Текст научной статьи Долбленая лодка с Дона в экспозиции государственного исторического музея: история находки и проблема датировки

Деревянная долбленая лодка является центральным экспонатом постоянной экспозиции в зале 3 Государ- ственного исторического музея (ГИМ), посвященном эпохам мезолита, неолита и энеолита России. Именно с нее экскурсоводы начинают объяснение климатической ситуации на рубеже плейстоцена и голоцена,

Археология, этнография и антропология Евразии Том 45, № 1, 2017 © Кашина Е.А., 2017

развития разных типов хозяйства и направлений культурных контактов населения. История находки интересна сама по себе, к тому же с этой лодкой связан ряд нерешенных проблем и прежде всего – проблема датировки. История находки изучена мной по материалам личного архива М.Е. Фосс – научного сотрудника ГИМ, специалиста по археологии каменного и бронзового веков лесной зоны Восточной Европы. Ее исследованиями в 1930–1950-х гг. были заложены основы современного изучения восточно-европейских культур охотников-собирателей-рыболовов. Обширный архив хранится в отделе письменных источников Исторического музея (ОПИ ГИМ), где материалы по лодке насчитывают более 50 л., включая полевой дневник, черновики доклада, полевой чертеж и ряд фотографий.

История находки

Летом 1954 г. М.Е. Фосс, старший научный сотрудник I археологического отдела ГИМ (подробно о ее жизни и деятельности см: [Кашина, Якушкина, 2015]), получила от краеведа и преподавателя Воронежского университета В.А. Афонюшкина и научного сотрудника Воронежского областного краеведческого музея Д.Д. Леонова известие о том, что у с. Щучьего Лискинского р-на Воронежской обл. после схода весенних вод местными жителями в обвале берега Дона на глубине 5 м от дневной поверхности обнаружены остатки лодки. Один из ведущих в то время специалистов по каменному веку А.Я. Брюсов, заведующий I археологическим отделом, быстро принял решение о проведении раскопок и перевозке находки в Москву для экспонирования в ГИМ. Таким образом, эта древняя лодка стала первой в СССР, исследованной в процессе раскопок. Музей выделил средства на полевые работы, и в августе 1954 г. М.Е. Фосс выехала c двумя воронежскими коллегами в с. Щучье. Там были наняты колхозники, разбит раскоп 5 × 13 м и примерно неделю (с 25 августа по 3 сентября) проводились раскопки в мокром слое с фиксацией на чертеж стратиграфии от дневной поверхности (зачистка обвала берега), а также отбирались почвенные пробы на пыльцевой анализ (23 образца). Лодка была расчищена, обмерена, сфотографирована in situ . После

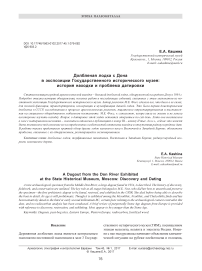

Рис. 1. Лодка, найденная у с. Щучьего в 1954 г. ( in situ ).

проведения первичной консервации ее переправили в Москву. М.Е. Фосс скончалась от рака буквально через год и успела только составить краткий машинописный отчет и сделать в музее доклад. На основе доклада, а также, очевидно, собственных наблюдений и фотографий, которых нет в архиве М.Е. Фосс, В.А. Афонюшкин написал статью [1958]. Позже лодка из с. Щучьего фигурировала в научных публикациях всего дважды [Окороков, 1994, с. 164–167; Журавлева, Чубур, 2010], и авторы опирались исключительно на эту статью.

Лодка, замеченная сотрудниками пароходства весной и, по-видимому, бывшая абсолютно целой, к июлю 1954 г. уже серьезно пострадала от рук местных жителей. Почти полностью была уничтожена носовая часть на одну треть (рис. 1)*. Когда вода немного спала, В.А. Афонюшкин присыпал челн до приезда М.Е. Фосс. Длина лодки составляла 7,5 м, ширина – 60 см, высота – 90, толщина бортов – от 4 до 8, дна – ок. 20 см. Материал – дубовый ствол диаметром ок. 1 м, обработанный с концов (более подробный перечень размеров см.: [Афонюшкин, 1958]). Вблизи кормы сохранились две пары отвер- стий в верху бортов, в одну была вставлена перекладина округлого сечения диаметром 6 см. Яркой особенностью лодки являются сквозные «уши», вырубленные у кормы. Такие же, по сведениям местных жителей, находились на уничтоженном носу. На при-остренной корме имеется монолитный уступ. Якобы

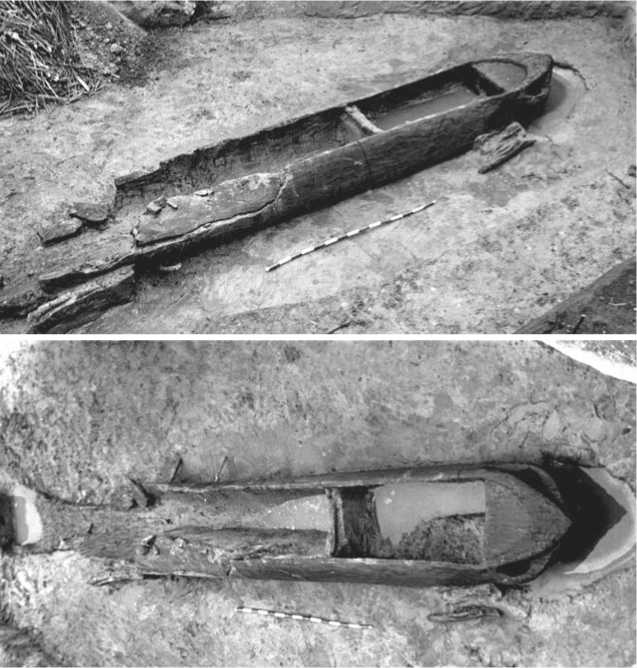

Рис. 2. Корма лодки.

Рис. 3. Упаковка лодки для перевозки в Москву.

на носу было то же самое. Следов огня нет, никаких сопровождающих артефактов в раскопе не найдено. Под лодкой и рядом с ней находились два обломка небольших бревен. По мнению М.Е. Фосс, по крайней мере одно из них было намеренно подложено под корпус. Дело в том, что на лодке до ее консервации и реставрации прослеживались следы работы каменным желобчатым (по определению М.Е. Фосс и В.А. Афонюшкина) орудием (рис. 2), часть древесины у дна под кормовым уступом не была выбрана, на дне сохранилась кора. Поэтому оба исследователя пришли к выводу, что челн был не закончен и никогда не использовался.

Профессор Воронежского университета М.Н. Грищенко датировал песчаный илистый слой, в котором залегала лодка, субатлантическим или суббореальным временем [Там же]. Опираясь на его мнение и полагая, что слоистость (35 тонких слоев песка и ила) отложений внутри и вокруг лодки свидетельствует о ее нахождении на мелководье в водоеме без постоянного течения, куда паводок каждый год заносил древесный мусор, песок и ил, В.А. Афонюшкин рассуждал: «В условиях повременного меженного периода челн находился частично ниже уровня воды. В связи с этим приходится предполагать, что в эпоху погребения челна уровень вод был ниже современного. Такой низкий уровень наших рек характерен для засушливого суббореального периода (3 000–2 500 лет до н.э.)» [Там же, с. 84]. Так сформировалось представление, переходящее из статьи в статью, о том, что лодка относится к рубежу неолита и бронзового века.

Взятые во время раскопок образцы почвы были отправлены в Московский торфяной институт известному специалисту по торфу и геоботанике С.Н. Тюремнову. Однако в связи со смертью М.Е. Фосс и переходом Тюремнова на работу в Московский университет в 1959 г. результаты анализа не были опубликованы, а образцы исчезли (устное сообщение доцента Восточно-Европейского института торфяного дела Л.В. Копенкиной).

Отдельной сложной инженерной задачей был вывоз лодки с места обнаружения в Москву. По словам М.Е. Фосс, древесина, наполненная водой, имела консистенцию губки, поднять лодку краном на веревках было невозможно, поэтому ее пропитали на месте поливинилбутиралью, обложили болотной травой, обернули целлофаном и брезентом (рис. 3), соорудили вокруг нее ящик из дубовых досок (общий вес составил 1,5 т), который подняли краном на баржу и отбуксировали в г. Лиски, откуда на платформе доставили по железной дороге в Москву и перевезли во двор ГИМ. Сразу вышла короткая статья в журнале «Огонек», посвященная уникальной находке [Синельников, 1954].

Реставрация и экспонирование лодки в ГИМ

После серии консультаций со специалистами и реставраторами, сотрудники отдела археологии самостоятельно пропитывали лодку, установленную в подвале музея, фенолформальдегидной смолой – этот вид работ означен в годовых отчетах отдела 1955 и 1956 гг. (ВАОПИ ГИМ. Оп. 1. Ед. хр. 1092, 1119). Затем она была внесена в здание и установлена первоначально в 4-м зале, который посвящен эпохе бронзы (рис. 4). В 1965 г. при очередной реэкспозиции лодку вместе с пьедесталом перенесли в зал 3 (мезолит – энеолит). Причину трудно назвать однозначно. Возможно, это решение было принято ученицами А.Я. Брюсова –

В.М. Раушенбах и И.К. Цветковой, т.к. сам он был тогда уже очень болен и скончался в 1966 г. Пьедестал имеет скрытую колесную базу: лодку можно выкатить в зал на 2/3 длины; и она стоит на нем до сих пор (рис. 5).

К началу экспонирования лодки была фактически полностью реконструирована утраченная носовая часть – она выполнена как почти точная копия кормы, только чуть поуже. Аморфный кусок древесины, приделанный сверху на нос (хорошо виден на рис. 5 слева), возможно, призван имитировать остатки скульптурной головы лося – как на лодках, изображенных на петроглифах бассейна Белого моря и Фенноскан-дии. Известно, что А.Я. Брюсов искал материальный прототип подобным изображениям [Клейн, 2014, с. 259] и, возможно, «заказал» реставраторам эту

Рис. 5. Лодка в зале 3 ГИМ.

Рис. 4. Лодка в зале 4 ГИМ (1956–1965 гг.).

деталь на лодке из с. Щучьего.

Вдоль всей верхней части бортов изнутри были выполнены имитации отверстий в виде углублений. По записям М.Е. Фосс, достоверно существовали, напомню, только две пары отверстий ближе к корме, а об остальных там ничего не сообщается. В углубления были вставлены шесть сдвоенных переборок, а сохранившаяся палка-переборка округлого поперечного сечения убрана, и ее местонахождение на данный момент не известно, по описям она не числится. Возможно, искусственные переборки выполняли роль распорок и были сделаны по совету реставраторов. Сейчас лодка выставляется без них. В 1984 г., когда ГИМ закрылся на реконструкцию, реставраторы провели очередную масштабную консервацию челна,

Рис. 6. Лодка, найденная В.А. Афонюшкиным у с. Щучьего в 1956 г. (фотография получена сотрудниками I археологического отдела от В.А. Афонюш-кина в 1950–1960-х гг.).

применив пропитку полибутилметакрилатом, пенопластовые вставки и подкраску [Турищева, Козлов, 1999]. В 1997 г. открылась новая экспозиция, где лодка недолго выставлялась без колпака, но из-за опасений за ее сохранность было принято решение об установке нового стекла.

Другие ископаемые лодки Лискинского района

Дон на территории Лискинского р-на Воронежской обл. оказался богат ископаемыми лодками. В 1911 г. у устья р. Икорец (всего ок. 4 км к северу от с. Щучьего) крестьяне нашли лодку длиной ок. 11 м без «ушей» с «поперечно-обрубленной» кормой и отверстиями в верхней части бортов, которая была распилена на кормушки для скота, прослужившие до Второй мировой войны (ОПИ ГИМ. Оп. 487. Ед. хр. 103) [Афонюшкин, 1958, с. 89].

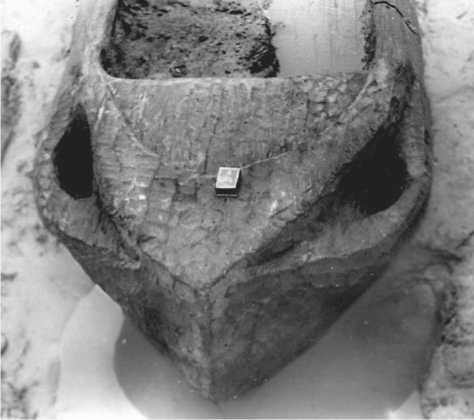

В 1956 г., уже после смерти М.Е. Фосс, жители с. Щучьего сообщили о нахождении очередной лодки – всего в 400 м от обнаруженной в 1954 г. Она также была повреждена местным населением к моменту начала археологических работ (рис. 6). В.А. Афонюш-кин опубликовал статью об этой находке [1960], а лодка по ступила в Воронежский музей. По инициативе А.В. Окорокова в 1994 г. Л.Д. Сулержицкий определил ее возраст, получив дату 2 240 ± 40 л.н.

(ГИН-8160, некалиброванное значение), что соответствует раннему железному веку [Окороков, 1994, с. 169]. Сам же В.А. Афонюшкин, исходя из того, что глубина залегания составляла 5 м, как и у первой лодки, датировал обе концом III – началом II тыс. до н.э [1960, с. 136– 137]. В настоящее время в Воронежском областном краеведческом музее в зале неолита – энеолита экспонируется только фрагмент дна.

В 40 км западнее, у с. Урыв-Покровка в 1992 г. была найдена еще одна лодка (рис. 7)*. Ее длина 9,5 м. На этот раз лодку извлекли без существенных повреждений сотрудники Острогожского историко-художественного музея. Средств на консервацию не было,

Рис. 7. Лодка, найденная у с. Урыв-Покровка в 1992 г.

публикация о находке в прессе ничего не дала, и директор музея приняла решение поместить челн в цилиндр из стальной газовой трубы и затопить в искусственном водоеме. Лодка находится там до сих пор.

Вопросы датировки лодки из с. Щучьего

Спустя 60 лет датировка лодки все еще о стается под вопросом: сопровождающих артефактов нет, следы от тесла на поверхности видны на фото 1954 г. (см. рис. 2), их размеры подробно описаны В.А. Афо-нюшкиным, но можно ли на этих основаниях делать вывод об использовании именно каменного орудия? Лодка многократно обрабатывалась химсоставами и имеет теперь заглаженную поверхность с продольными трещинами. Поэтому при непосредственном визуальном осмотре сейчас нельзя достоверно определить, применяло сь каменное или металлическое орудие. Скорее всего, невозможно и дендрохронологическое исследование – из-за последствий консервации и отсутствия эталонов для данного региона. Спорово-пыльцевые пробы, взятые много лет назад, утрачены. Про радиоуглеродный метод тогда еще не знали. Есть информация, что А.Я. Брюсов сразу передал кусок дерева в Институт леса для выработки стратегии консервации, но пока неизвестно, был ли он уничтожен или хранится где-то до сих пор, скорее всего, он тоже утрачен, как и единственная палка-переборка. По мнению специалистов по радиоуглеродному датированию Я.В. Кузьмина и Н.Е. Зарецкой, существует гипотетическая возможность датировать AMS-методом образец, взятый цилиндрическим буром из глубины массива кормы, но трудно сказать, удастся ли очистить его от примесей (устные сообщения).

Можно попытаться установить отно сительную хронологию ископаемых лодок из Лискинского р-на по со стоянию древесины. Так, лодка, найденная в 1911 г., была очень крепкой; обнаруженные в 1956 и 1992 гг. удалось извлечь из реки краном на веревках, и они не развалились. Состояние находки 1954 г. было несколько иным: древесина, согласно описанию М.Е. Фосс в полевом дневнике, «проседала при надавливании пальцем» (ОПИ ГИМ. Оп. 487. Ед. хр. 103. Л. 51), один борт отвалился, поднимать лодку на веревках не представлялось возможным. Почвовед М.А. Бронникова считает, что наличие железа и серы в почвенных отложениях конкретного микрорегиона при проникновении воздуха могло оказать разрушительное воздействие на древесину, поэтому ее губчатая структура не может определенно указывать на более древний возраст лодки по сравнению с остальными тремя (устное сообщение). По мнению специалиста по ископаемому дереву Э.К. Куб-ло, состояние «мокрого» ископаемого дерева зависит от его породы, и дуб, как правило, остается жестким, но с чем связано разное состояние рассматриваемых лодок, она затрудняется предположить (устное сообщение). Следует оговориться, что достоверно дубовой вообще-то следует считать только лодку, найденную в 1954 г., поскольку с ней работали специалисты Института леса и Института торфа, а данные о древесине остальных не подтверждены специальными научными исследованиями.

Таким образом, радиоуглеродное датирование является наиболее продуктивным методом установления возраста ископаемых долбленых лодок, поскольку облик как самых древних, так и этнографических образцов чрезвычайно сходен. Этот метод положительно зарекомендовал себя при исследовании целого ряда других лодок, датированных ранним железным веком, Средневековьем, Новым и Новейшим временем [Окороков, 1994, с. 169–181; Журавлева, Чубур, 2010].

Обзор лодок каменного века в Западной и Восточной Европе

Лодкам каменного века посвящена обширная литература, но свежий и полный свод отсутствует, информация разбросана по разным статьям. Древнейшим на данный момент считается челн из Пессе (Нидерланды, 7 500 кал. лет до н.э.) длиной ок. 2 м, сделанный из сосны. Далее идет обширная серия (несколько десятков) остатков лодок культуры эртебёлле в Дании и Северной Германии, культуры кортайо в Швейцарии, датированных 5 000–4 000 кал. лет до н.э. Также челны мезо-неолитического времени найдены во Франции и Италии [Andersen, 1987; McGrail, 1987; Lanting, 2000; Klooss, Lübke, 2009]. Они сделаны из дуба, осины, липы, длиной от 6 до 10 м. Часть найдена при охранных подводных раскопках. Особенностью конструкции некоторых датских лодок является наличие врезной кормовой доски и глиняной площадки на дне для разведения небольшого огня – вероятно, для ночной рыбалки, особенно при ловле угрей. В Дании встречены и погребения в лодках [Grøn, Skaarup, 1991]. Челны, относящиеся к эпохе бронзы и раннему железному веку, исчисляются в Европе многими десятками [Lanting, 2000], в Европейской России их тоже известно немало [Окороков, 1994, с. 169; Журавлева, Чубур, 2010]. На территории бывшего СССР фрагменты лодок найдены на поселении Швентойи-1Б (Литва, дата слоя – 3 500 кал. лет до н.э.), две модели (?) длиной ок. 50 см – в Швентойи-2б (дата слоя – 4 000– 3 000 кал. лет до н.э.) [Rimantiene, 2005, с. 79, 266, 288, 321–322]. Два крупных фрагмента (один длиной более 2 м) челнов из осины или тополя обнаружены в Сарнате (Латвия) также в неолитических слоях. Они не экспонируются и не датированы радиоуглеродным методом [Ванкина, 1970, с. 92; Berzins, 2000]. Очень интригует отсутствие подобных находок на зауральских торфяниках, хотя весла представлены там в значительном количестве [Кашина, Чаиркина, в печати].

Заключение

Уникальность лодки, исследованной М.Е. Фосс, состоит в сложном оформлении кормы (и, возможно, носа, полностью утраченного), наличии «монолитных» уступов и четырех сквозных «ушей». Подобных деталей конструкции нет ни у одного из известных образцов. Принимая во внимание дату, полученную для «соседней» лодки, найденной в 1956 г., можно предполагать, что сильно отличающаяся от нее по морфологии находка 1954 г. относится к другой эпохе, но раньше или позже раннего железного века – сказать невозможно. Судя по контексту обнаружения всех ископаемых лодок, лодки каменного века могли сохраниться только в торфяных отложениях. Таким образом, находка из с. Щучьего, скорее всего, не относится к каменному веку. Основной задачей дальнейшего ее изучения должна стать попытка получения радиоуглеродной даты AMS-методом, тогда, возможно, вопрос о датировке этой лодки будет решен окончательно.

Список литературы Долбленая лодка с Дона в экспозиции государственного исторического музея: история находки и проблема датировки

- Афонюшкин В.А. Древний челн из села Щучье Воронежской области//Тр. Воронеж. гос. ун-та. -1958. -Т. 51, вып. 1. -С. 81-89.

- Афонюшкин В.А. Новая находка древнего челна у села Щучье Воронежской области//Тр. Воронеж. обл. краевед. музея. -1960. -№ 1. -С. 134-143.

- Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате. -Рига: Зинатне, 1970. -268 с.

- Журавлева Ю.Б., Чубур А.А. Средневековое судостроение в Юго-Восточной Руси (бассейны Десны и Оки) по археологическим источникам//Вопросы подводной археологии. -М.: Моск. подводно-археол. клуб, 2010. -С. 25-44.

- Кашина Е.А., Чаиркина Н.М. Деревянные весла из торфяниковых памятников Зауралья//Археология, этнография и антропология Евразии (в печати).