Дольчатая керамика на Дальнем Востоке: от неолита до средневековья

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается проблема времени возникновения и существования т.н. дольчатой керамики на Дальнем Востоке. Так называют сосуды, оформленные неглубокими вертикальными желобками (реже глубокими широкими вмятинами) в наиболее выпуклой части или на всем тулове. Иногда глиняная посуда покрывалась группами вертикальных резных линий или пролощенных, изредка крашеных лент, что имитировало дольчатость. В особо большом количестве данная керамика найдена при раскопках различных памятников чжурчжэньской эпохи в Приамурье (VII-XIII вв.). Обнаружена она также в Приморье, на северо-востоке КНР и других соседних территориях. Изучение различных источников показало, что глиняная дольчатая посуда изготавливалась в Нижнем Приамурье уже в неолите (V- конец II тыс. до н.э.). Наиболее ранние образцы принадлежат кондонской культуре, характерные дольчатые изделия известны в малышевской и вознесеновской. В статье впервые обосновывается положение о, видимо, прямом влиянии на раннее чжурчжэньско-бохайское гончарство, в т.ч. производство дольчатых сосудов, керамических традиций обществ Корейского полуострова первых двух-трех четвертей I тыс. н.э. Учитывая дискретность традиций, можно предположить, что это влияние в форме реминисценций сказывалось в Приамурье с неолита.

Приамурье, приморье, дольчатые сосуды, средневековье, чжурчжэньская культура, неолитические культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/145146947

IDR: 145146947 | УДК: 903.2+904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.078-085

Текст научной статьи Дольчатая керамика на Дальнем Востоке: от неолита до средневековья

Археология, этнография и антропология Евразии Том 51, № 4, 2023 © Медведев В.Е., 2023

бокими желобками (чаще от четырех до восьми), сделанными нешироким тупым предметом (лопаточка, лощило). Реже они оформлены глубокими и широкими вмятинами, выполненными галькой или колотушкой, и состоят как бы из отдельных сегментов, выпуклых долек. Последние сосуды имеют наиболее эффектный вид. Иногда древние мастера, возможно имитируя дольчатость, которая кроме внешней привлекательности, как порой считают, придавала изделиям бóльшую прочность, декорировали глиняную посуду группами вертикальных резных или прочерченных линий, изредка – пролощенных лент.

Массово такая керамика представлена в материалах многочисленных памятников (грунтовые и курганные могильники, городища, по с еления) чжур-чжэньской эпохи в российском Приамурье, есть она в Приморье, а также на северо-востоке КНР и других соседних территориях. Обращаясь в прошлые десятилетия к проблеме дольчатой керамики, я зафиксировал бытование этой посуды в ряде евразийских культур, относящихся практически только к раннему железному веку – Средневековью; тем не менее, имея в то время немного свидетельств ее существования в неолите Нижнего Приамурья, выразил надежду на будущее аргументированное обоснование версии о столь раннем появлении дольчатой керамики. Было также отмечено на редкость широкое распространение и большое разнообразие такой посуды на Амуре в Средние века [Медведев, 1986, с. 87]. Учитывались и выявившиеся глубочайшие традиции амурского неолитического гончарства. К примеру, в 1980–1990-х гг. керамика осиповской культуры с поселения Гася признавалась древнейшей в мире. Когда отдельные исследователи, обращаясь к вопросу о средневековой дольчатой посуде на Дальнем Востоке, пишут, что «эта керамика не имеет очевидных прототипов в дальнево сточном гончарстве предшествующего времени» [Дьякова, Ивлиев, 1985, с. 250], они не принимают во внимание вышеприведенные сведения.

Как показало современное изучение коллекций, других источников и материалов, керамика с признаками, присущими дольчатым сосудам, возникнув на среднем этапе нижнеамурского неолита (ориентировочно V–IV тыс. до н.э.) и сохраняясь в его поздней и финальной фазе, позже, в эпоху раннего металла практически отсутствовала в культурах региона. В то же время в других культурно-исторических ареалах она, как правило, появлялась в раннем железном веке. Это можно объяснить дискретностью традиций и воспринимать как обращение к прежним, очевидно забытым, т.е. как своего рода реминисценцию. Вполне вероятно, что возврат к прежним приемам оформления сосудов также связан с инокультурным влиянием.

Далее предлагается истолкование имеющихся данных по самым ранним образцам дольчато-гофрированной керамики в неолите Приамурья с экскурсами в более позднее время, особенно в амурское Средневековье.

Первые сосуды с элементами дольчатости в неолитических культурах Приамурья

В настоящее время есть основания говорить о существовании рассматриваемой по суды как минимум в трех культурах среднего и позднего неолита (кон-донская, малышевская, вознесеновская), а также в его финальной фазе Нижнего Приамурья. Сосуды с упрощенными элементами дольчатости (вернее псевдодольчатости) в виде групп вертикальных прочерченных линий или бороздок в основном в нижней половине тулова (верхние их части орнаментированы преимущественно горизонтальными прямыми и волнистыми тонкими валиками, изредка чешуйчатыми оттисками) были найдены в начале 1960-х гг. при раскопках жилищ неолитиче ского поселения Кондон-Почта (полевые исследования памятника завершены в 1971–1972 гг.). Это лепные плоскодонные, как и вся кондонская керамика, емкости одинаковой преимущественно простой открытой формы и средних размеров (высота от 9–10 до 25 см). Они залегали в грунте, как правило, в раздавленном состоянии, но были реконструированы в полном виде. Для наглядности приведу три характерных для данного памятника интересующих нас сосуда из двух жилищ*. Замечу, что неолитическая керамика Дальнего Востока, и кондонская в частности, ранее в рассматриваемом аспекте не исследовалась.

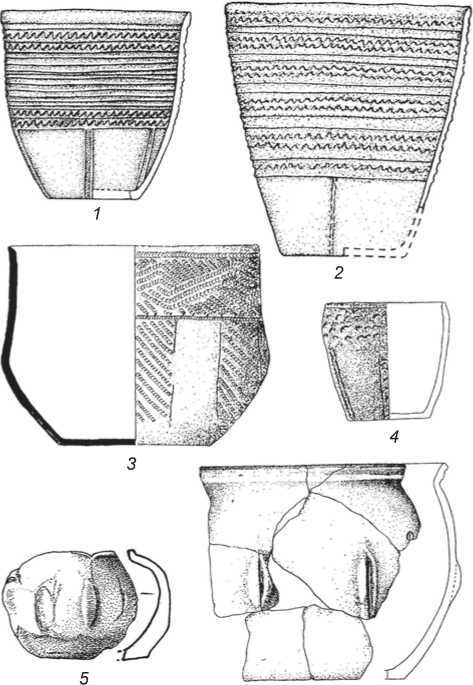

Сосуд 1 (рис. 1, 1 ). Найден в жилище 8 вместе с несколькими другими разнотипными емко стя-ми [Окладников, 1984, с. 105, табл. LII, 5 ]. Все они были с отбитыми или поврежденными днищами. Сосуд высотой 23 см, слабопрофилированный, ситуло-образный, с едва намеченным зауженным переходом от тулова к чуть отогнутому заостренному венчику. На нижней гладкой поверхности изделия под орнаментом из горизонтальных прямых и волнистых линий, кроме шести вертикальных бороздок, ничего нет. Сосуд можно считать псевдодольчатым, его нижняя часть скорее похожа на сегментную. Этот вид декора, вероятно, следует рассматривать в качестве предтечи рельефной дольчатости.

Сосуд 2 (рис. 1, 2 ). Обнаружен тоже в жилище 8. Высота сосуда ок. 19 см. Он в форме ситулы с плав-

Рис. 1. Неолитическая керамика с элементами дольчатости ( 5 , 6 ) и псевдодольчатая ( 1–4 ) из Нижнего Приамурья.

1 , 2 , 4 – кондонская (по: [Окладников, 1984]); 3 – малышев-ская (по: [Деревянко, Медведев, 1994]); 5 – вознесеновская (Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН); 6 – финального неолита (по: [Медведев, 2017]). Масштаб различный.

но зауженной нижней частью и расширенной верхней, без обозначенной шейки. Под рельефным орнаментом, состоящим из десяти прямых и стольких же волнистых прерывистых валиков, сделаны четыре вертикальные неглубокие бороздки, как бы подразделяющие нижнюю зону сосуда на сегменты.

Сосуд 3 (рис. 1, 4). Найден в жилище 9. Изделие в виде небольшой (высота 9,5 см) ситулы или банки со слегка выпуклым туловом и краем венчика, обращенным внутрь. Верхняя треть сосуда орнаментирована тремя-четырьмя горизонтальными рядами дугообразных или чешуйчатых оттисков. В нижней части расположены вертикальные узкие бороздки и примыкающие к ним полосы, состоящие из дугообразных углублений. Кроме этого сосуда, имеющего элементы псевдодольчатости, в жилище найдены еще три небольших (высотой от 5 до 10 см) горшковидных изделия. Два из них гладкостенные, третье – с линей- ными фигурами на фоне вертикального пунктирного зигзага [Там же, табл. XLII, 2, 3, 11].

Следующая группа псевдодольчатых, а также типично дольчатых сосудов представлена изделиями малышевской культуры ранней поры среднего неолита. Один экземпляр был обнаружен в 1986 г. в раскопе II многослойного поселения Гася на правом берегу Амура рядом с с. Сакачи-Алян. Он залегал в нижнем культурном слое на дне ямы глубиной 120 см в материковом суглинке и был раздавлен на несколько частей. Сосуд (рис. 1, 3 ) [Деревянко, Медведев, 1994, с. 40, рис. 14, 4 ] уплощенно-горшковидной формы (высота 14,5 см, диаметр тулова 19,5 см), кромка венчика скошена внутрь, прямая горловина, которая выделяется лишь условно, плавно переходит в тулово. Внешняя поверхность горшка большей частью орнаментирована. Ниже венчика и в начале тулова сосуд опоясан рядами скобковидных оттисков. Между ними заключена меандроидная композиция из таких же рядов. На лощеной поверх-но сти тулова вертикально прочерченными линиями выделены гладкие ленты, которые чередуются с орнаментированными, заполненными наклонными рядами скобковидных оттисков. Стратиграфические и иные данные позволяют отнести этот сосуд к IV тыс. до н.э. и считать его одним из наиболее ранних среди псевдодольчатых.

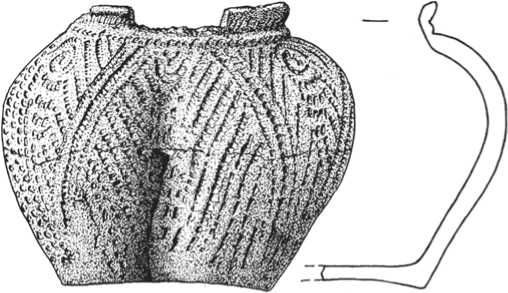

Другое изделие малышевской культуры с элементами псевдодольчатости происходит из раскопа I на поселении Остров Сучу (1975 г.). Сосуд высотой 32 см имеет весьма оригинальную для неолита Амура кувшино-амфоровидную форму (рис. 2, 5 ). Туло-во выпуклое, его максимальный диаметр 31 см. Прямая горловина завершается венчиком с закругленным краем. Ее диаметр 21 см, высота 15 см. Практически вся поверхность сосуда покрыта в основном горизонтальными, плотно прилегающими друг к другу рядами скобковидных, угольчатых оттисков (верхняя часть тулова) и округлых, овальных вдавлений (горловина и нижняя часть тулова). Орнаментальная зона между горловиной и экватором разделена четырьмя вертикальными узкими полосами, ограниченными врезными линиями и окрашенными красной охрой. Такая же полоса идет вдоль края устья сосуда. Изделие выполнено с особой тщательностью и даже изяществом. Вряд ли оно относилось к повседневной утвари. Скорее всего, назначение сосуда было связано с духовной сферой. Если даже признать, что красные полосы на нем – всего лишь плоскостной орнамент, это не отменяет сложившееся представление о них как об элементах дольчатой посуды.

Еще одна группа, пожалуй, наиболее важных неолитических сосудов выявлена, как и предыдущий, в ходе раскопок поселения Остров Сучу. В жилище малышевской культуры в 1974 г. был обнару-

Рис. 2. Керамика малышевской культуры с поселения Остров Сучу. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН.

1–4 – дольчатый сосуд из жилища В: 1 , 2 – общий вид, 3 – вид сверху, 4 – вид со стороны дна; 5 – сосуд с вертикальными полосами, покрытыми красной краской, из раскопа I (1975 г.). Масштаб различный.

жен горшковидный сосуд высотой 6,5 см с коротким вертикальным венчиком, окрашенный красной охрой (рис. 2, 1–4 ). Вся поверхность изделия покрыта орнаментом преимущественно в виде опущенных вниз углов, заполненных наклонными рядами или небольшими спиралями, состоящими из мелких угольчатых или скобковидных оттисков отступающей лопаточки. Сосуд обладает всеми признаками, характерными для дольчатой посуды. До нанесения орнамента и обжига на его стенках были сделаны четыре вертикальных глубоких желобка, больше похожие на вмятины. Этот прием придал сосуду вид четырехдольчатого изделия.

Сосудик примерно такой же формы, высотой 3,5 см (см. рис. 1, 5) найден при исследовании на о-ве Сучу жилища 2 вознесеновской культуры позднего неолита (середина II тыс. до н.э.) [Медведев, Филатова, 2021]. Он светло-коричневого и желтоватого цвета, наружная поверхность залощена. На наиболее выпуклой части тулова сделано не менее шести вертикальных овально-вытянутых вмятин, придающих со судику дольчатую форму. Затруднительно говорить что-либо определенное о функциональном назначении этого миниатюрного изделия. Но вряд ли его можно отнести к бытовой утвари.

Значительный интерес представляет выявленная в 1993 г. в раскопе III на поселении Остров Сучу половина разбитого сосуда финального неолита (конец II тыс. до н.э.). Изделие уплощенно-горшковидной формы, высотой 19 см (см. рис. 1, 6 ) [Медведев, 2017, с. 157, рис. 2], с ангобом серо-коричневого цвета. В средней части тулова было налеплено не менее пяти вертикально расположенных заостренных на концах валиков толщиной 1,0 см, длиной до 5,0 см. По гребню они рассечены глубокими желобками, превращающими налепы как бы в раздвоенные ребра – подобие своеобразного дольчатого оформления. В данном случае мы имеем дело не со «стандартной» выделкой дольчатой посуды с разного рода углублениями, сделанными непосредственно на ее стенках. Подобная керамика, судя по редким пока находкам, не имела широкого распространения, однако она уже существовала в неолите, что позволяет надеяться на соответствующее внимание к ней специалистов.

Можно констатировать, что дольчатые сосуды, как показывают материалы Нижнего Приамурья, в разных вариантах бытовали по меньшей мере с ранних этапов среднего неолита и вплоть до финала новокаменного века.

О дольчатой керамике некоторых евразийских культур древности и Средневековья

О наиболее ранних проявлениях дольчатости на глиняных сосудах в восточно-европейских археологических культурах можно судить по трипольской керамике эпохи энеолита на территории Молдавии. В частности, ваза с поселения Друцы I с серией вертикальных и слегка наклонных продолговатых вмятин на тулове обладает всеми основными признаками рассматриваемой по суды [Рындина, 1984, рис. на с. 415]. Образцами псевдодольчатой керамики эпохи поздней бронзы есть основания считать вазы, кубки комаровской культуры (Верхнее и Среднее Поднестровье) с группами вертикальных врезных и прочерченных линий на тулове [Эпоха…, 1987, с. 114; с. 212, рис. 53, 28 ].

В раннем железном веке керамика с дольчатым и псевдодольчатым оформлением получила значительное распространение в евразийских культурах. К примеру, подобные характерные сосуды были обнаружены в погребениях сарматского времени (середина I тыс. до н.э.) в Нижнем Поволжье [Синицын, 1960, рис. 3, 10 ; 5, 8 ], на Северном Кавказе [Кореня-ко, Найденко, 1977, с. 235, рис. 4, 7 ; с. 242, рис. 6, 4 ] и на многих других памятниках.

На средневековых археологических объектах количество дольчатых глиняных изделий становится больше. Так, при раскопках в Херсоне в слое IX–X вв. найдены кувшины с вертикальными вмятинами на ту-лове. Большое распространение подобная посуда получила в средневековое время в Закавказье. Она казалась отдельным исследователям уникальной, поэтому высказывалось предположение, что керамика имитирует декор металлических сосудов [Якобсон, 1979, с. 82, рис. 50, 1–3 ; с. 83]. С этим предположением (у некоторых специалистов утверждением) можно было бы согласиться, не располагай мы более ранними, по сравнению с металлическими, глиняными прототипами прошлых веков и тысячелетий. В данном случае речь может идти скорее об обратном – о подражании металлических сосудов керамическим.

В азиатской части Евразийского континента, в Центральной Азии и далее на восток дольчато-желобчатая керамика стала изготавливаться в основном в раннем Средневековье, в частности, она найдена на памятниках киданей во Внутренней Монголии

(см., напр.: [Ван Юйпин, 1956, с. 31, рис. 4]). Довольно много дольчатой посуды чжурчжэньской культуры (в Китае культура саньхао) обнаружено на объектах пров. Хэйлунцзян КНР [Могилы…, 1977, с. 51, рис. 4, 1 , 2 ; с. 54, рис. 13]. Подобная керамика найдена при раскопках бохайских городищ и поселений VIII–X вв. в Приморье [Семениченко, 1976, с. 89–90; и др.].

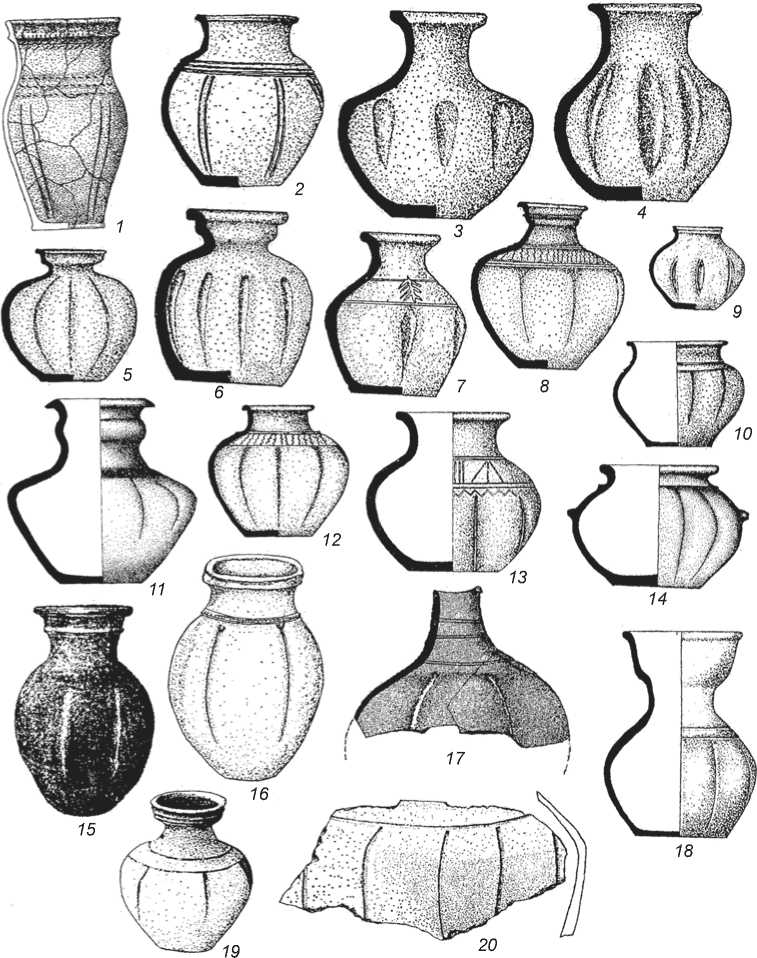

Несомненно, заслуживает внимания станковая дольчатая посуда I тыс. н.э. в Республике Корее. Наиболее ранняя из этой серии принадлежит культуре махан, существовавшей в южной части Корейского полуострова в первые века нашей эры. В частности, в Национальном государственном музее г. Пуё имеется сероглиняный сосуд типа корчаги. Верхняя его часть орнаментирована прямоугольными оттисками штампа, поверх которых нанесены полосы, образующие ко сую сетку. Поверхность тулова сосуда оформлена серией неглубоких вертикальных желобков. Изделие датируется II–III вв. Позже, в государстве Когурё (IV–VII вв.), изготавливалась станковая посуда, практически не отличающаяся от бохайской и чжурчжэньской керамики: серые лощеные вазовидные, горшковидные сосуды, в т.ч. с налепными ленточными ручками, а также чаши. Есть среди ко-гурёской посуды пароварки и другие типы изделий. Эта утварь была представлена в 1990-х гг. в экспозиции Государственного центрального музея г. Сеула. К синхронной дольчатой керамике раннего этапа Когурё (середина I тыс.) относится зафиксированная на нескольких памятниках мохэской культуры в Среднем Приамурье лепная посуда с псевдодольчатым оформлением в виде вертикальных прочерченных линий на тулове. Характерным образцом является целый сосуд из погребения польцевско-мохэского Амурзет-ского могильника (рис. 3, 1 ).

Обращает на себя внимание керамика VII в. государства Силла из музея г. Сеула. Она, в отличие от когурёской, имеет меньше точек соприкосновения с бохайско-чжурчжэньской. Силланские сосуды изготовлены с большей тщательностью, разница видна и в ассортименте изделий. Впрочем, наряду с отличиями между бохайско-чжурчжэньской и силланской керамикой имеется существенное сходство. Среди сосудов Силла есть небольшие узкогорлые кувшины с характерными вертикальными желобками, т.е. дольчатые. Вполне справедливо считать, что дольчатожелобчатая лепная и доработанная на круге посуда у чжурчжэней Приамурья появилась несколько позже маханской, примерно в одно время с подобной станковой силланской, в VII в.

Заключения исследователей, анализирующих дольчатые сосуды средневековых дальневосточных культур, если говорить кратко, сводятся в основном к отрицанию каких-либо местных корней дольчатости керамических изделий и утверждению, что при-

Рис. 3. Дольчатая керамика мохэской ( 1 ) и чжурчжэньской ( 2–20 ) культур из могильников ( 1–19 ) и городища ( 20 ) (по: [Медведев, 1986, 2016, 2017]).

1 – Амурзет; 2–9 – Корсаковский; 10–12 , 14 – Надеждинский; 13 – Дубовской; 15 – Шуанчэньцунь (КНР); 16 – Бо-лоньский Остров (Ачан); 17 – Первое Озеро; 18 – Ольский; 19 – Молчанихинский; 20 – Джари. Масштаб различный.

емы такого оформления сосудов попали из Средней Азии сначала «в гончарство киданьских ремесленников, а затем в дальневосточные приморо-приамурские культуры». При этом подчеркивается, что «наиболее вероятным временем контакта киданьской и при-моро-приамурских культур следует считать конец VIII – начало X в. н.э.» [Дьякова, 1993, с. 326]. Подобная трактовка без учета приведенных выше данных о существовании дольчатых сосудов в неолите Приамурья и позже – в культурах первых двух-трех четвертей I тыс. н.э. на Корейском полуострове (к тому же керамика Приамурья имеет принципиальные отличия от киданьской) не может быть признана обоснованной и логичной (подробнее см.: [Медведев, 1998, с. 453–458]).

Дольчатая посуда в культуре чжурчжэней

Наибольшее количество разнообразной дольчатой керамики известно на Дальнем Востоке в чжурчжэнь-ской культуре, в особенности в ее северном амурском ареале. Первые ее образцы – лепные доработанные на круге узкогорлые кувшины и горшковидные сосуды с вертикальными желобками и вмятинами – зарегистрированы в захоронениях Корсаковского грунтового могильника на о-ве Уссурийском (погр. 44, 141, 346 и др.). По скольку на этом памятнике раскопано наибольшее количество погребений (386) среди всех изученных в Дальневосточном регионе некрополей, к тому же с превосходящим числом дольчатых изделий, он заслуживает отдельного внимания. Из 459 лепных и станковых сосудов 47 экз. – дольчатые, включая единичные псевдодольчатые. Последние имеют, как правило, архаичную амфоровидную форму и парные вертикальные врезные линии на тулове (рис. 3, 2). Все другие дольчатые сосуды оформлены вмятинами и желобками. Они разной формы и размеров, но преобладают кувшиновидные изделия с узким горлом и отно сительно широким туловом, а также горшковидные сосуды округлых очертаний (рис. 3, 3–9). Эта посуда почти без следов нагара или прокопчен-ности, она использовалась в основном в каче стве столовой, а часть – как погребальная. Материалы раскопок могильника убедительно свидетельствуют о существовании у оставившего его населения дольчатой керамики начиная с VII и вплоть до первых десятилетий XII в. Это единственный на огромной дальневосточной территории некрополь, функционировавший на протяжении почти полутысячелетия (с перерывами).

В следующем по размерам Надеждинском грунтовом могильнике в 115 исследованных захоронениях обнаружено не менее 14 сосудов с хорошо выраженными признаками дольчатости – вертикальными желобками и иногда вмятинами на тулове. Подобный декоративный прием применялся при изготовлении узкогорлых кувшинов, но чаще – горшковидных округлых сосудов с невысокой шейкой (рис. 3, 10–12 , 14 ). Дольчатая посуда обнаружена и в других чжурчжэньских грунтовых могильниках: Дубовском, Болоньском, Молчанихинском (рис. 3, 13 , 16 , 19 ), На-заичевском, Каменушка, Протока Быстрая.

Интере с представляет дольчатая керамика из чжурчжэньских (цзиньских) могильников на соседней китайской территории, в особенности там, где находился центр консолидации чжурчжэней и возникло их государство Цзинь с первой (главной) столицей Шанцзин (Хойнинфу, ныне городище Байчэн). В непосредственной близости от городища китайскими археологами исследованы захоронения, возможно, создателей или обитателей столицы. В погребальном инвентаре имеются станковые глиняные лощеные сосуды. Среди них обращает на себя внимание кувшин высотой 32,2 см (рис. 3, 15) [Медведев, 2016] с вертикальными желобками на тулове, между которыми расположены горизонтальные пояски штампованно- го ячеистого орнамента. Данный сосуд – убедительное свидетельство существования дольчатой посуды у чжурчжэней эпохи государства Цзинь, причем в его центре. Подобная керамика представлена и в материалах городища периода чжурчжэньской государственности Джари в Хабаровском крае (рис. 3, 20).

Десятки дольчатых сосудов найдены в ходе раскопок многих курганных могильников чжурчжэньской эпохи (VIII–XIII вв.) в российском Приамурье: Первое Озеро, Ольский (рис. 3, 17 , 18 ), Вензельский, Лудан-никова Сопка и др.

Совокупные историко-археологические данные по рассматриваемой теме позволяют говорить о чжурчжэньской культуре как о наиболее богатой разнообразной дольчатой керамикой на Дальнем Востоке. Прежде, не имея появившихся в дальнейшем свидетельств существования такой посуды в регионе в более раннее время, я предполагал, что она могла быть «изобретена» здесь средневековыми тунгу-со-маньчжурами – чжурчжэнями. Однако появление дольчатых сосудов на этой территории следует связывать со средним этапом неолита.

Заключение

Представленные в работе результаты изысканий позволяют с уверенностью считать, что известная в археологии глиняная посуда, названная из-за своего специфического оформления дольчатой, изготавливалась уже в среднем – финальном неолите (V – конец II тыс. до н.э.). К наиболее ранним ее образцам относятся сосуды кондонской культуры, не обладающие явными признаками дольчатости, т.е. на них нет выраженных вертикальных углублений. Однако вертикальные врезные или прочерченные линии на туловах придают этим изделиям псевдодольчатость.

Вместе с тем в среднем неолите (малышевская культура) наряду с псевдодольчатыми (поселение Гася) изготавливались со суды, которые можно от-но сить к «классическим» дольчатым, что позволяет сделать вывод о практически синхронном раннем развитии этих керамических традиций на нижнем Амуре. Со временем, можно надеяться, удастся зафиксировать изготовление такой посуды на неолитических памятниках других регионов. Полученная информация о технических приемах гончаров неолита важна также при работе с керамикой эпохи палеометалла (в публикациях наблюдается порой хронологическое подразделение названных разновидностей со судов в рамках одной культуры, чему вряд ли можно найти объяснения).

Необходимо добавить, что один дольчатый сосуд с поселения Остров Сучу относится к позднему неолиту, а другой – к финальному (конец II тыс. до н.э.).

Позже, в конце древности – начале раннего Средневековья псевдодольчатость стала проявляться на некоторых мохэских и польцевско-мохэских глиняных сосудах (Амурзет, Найфельд, Петровское Озеро). Этапы распространения дольчатой по суды в Приамурье, а также в Приморье связаны с бохайской и особенно чжурчжэньской культурами (VII – первая половина XIII в.). На их раннее гончарство, включая производство дольчатых сосудов, видимо, оказали прямое влияние керамические традиции обществ Корейского полуострова первых трех четвертей I тыс. н.э. Хотя опосредованно, в форме реминисценции, это влияние могло сказываться в Приамурье с неолита.

Нельзя согласиться с тем, что «впервые изображение дольчатости (точнее псевдодольчатости. – В.М. ) в амуро-приморских культурах было сделано на типично мохэском сосуде… в IV в. н.э.» [Дьякова, 1993, с. 325], что дольчатая керамика под воздействием согдийских купцов получила «широкое распространение примерно с VIII–IX вв. в Приамурье, а также в какой-то мере в Приморье» и «на Дальнем Востоке в предшествующее время совершенно неизвестна» [Шавкунов, 1985, с. 151]. Судя по имеющимся в настоящее время археологическим данным, дольчатая посуда в Дальневосточном регионе, главным образом в Приамурье, имела глубокие корни в древности. Она изготовлялась и использовалась гораздо раньше I тыс., а точнее, с неолита.

Исследование выполнено в рамках проекта «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, па-леометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии» (FWZG-2022-0004).

Список литературы Дольчатая керамика на Дальнем Востоке: от неолита до средневековья

- Ван Юйпин. Керамика с памятника эпохи Ляо на склоне горы Бэйтань в Линдунцзе хошуна Байрин-Цзоци аймака Джу-Уд Внутренней Монголии // Ваньу цанькао цзыляо. – 1956. – № 2. – С. 29–33 (на кит. яз.).

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследование поселения Гася: предварительные результаты, 1986–1987 гг. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1994. – 95 с.

- Дьякова О.В. Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока (по материалам керамического производства). – Владивосток: Дальнаука, 1993. – Ч. 2: (Окончание). – С. 290–409.

- Дьякова О.В., Ивлиев А.Л. О происхождении дольчатого декора в средневековых культурах Дальнего Востока СССР // Рериховские чтения. 1984 год. – Новосибирск: [б.и.], 1985. – С. 250–256.

- Кореняко В.А., Найденко А.В. Погребения раннего железного века в курганах на р. Томузловке (Ставропольский край) // СА. – 1977. – № 3. – С. 230–248.

- Медведев В.Е. Приамурье в конце I – начале II тысячелетия (чжурчжэньская эпоха). – Новосибирск: Наука, 1986. – 208 с.

- Медведев В.Е. Бохайская кумирня в Приморье. – Сеул: Хакъёнмунхваса, 1998. – 477 с. (на рус. и кор. яз.).

- Медведев В.Е. Коротко о чжурчжэнях и их первой столице Шанцзине (Байчэне) // Средневековые древности Приморья. – Владивосток: Дальнаука, 2016. – Вып. 4. – С. 28–47.

- Медведев В.Е. Об особенностях развития среднего и позднего неолита на юге Дальнего Востока (Нижнее Приамурье) // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – С. 155–158.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Исследование жилища 2 (1977 год, раскоп III) на поселении Сучу в Приамурье // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 3. – С. 13–23.

- Могилы простого народа эпохи Цзинь в Юншэне уезда Суйбин / Археологический отряд пров. Хэйлунцзян // Вэньу. – 1977. – № 4. – С. 50–55 (на кит. яз.).

- Окладников А.П. Керамика древнего поселения Кондон (Приамурье). – Новосибирск: Наука, 1984. – 124 с.

- Рындина Н.В. Раскопки поселения развитого Триполья Друцы I / АО 1982 года. – М.: Наука, 1984. – С. 415–416.

- Семениченко Л.Е. К вопросу об этнокультурных связях мохэ-бохайцев (по материалам археологических исследований // Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР. – Владивосток: [б.и.], 1976. – С. 88–111.

- Синицын И.В. Древние памятники в низовьях Еруслана (по раскопкам 1954–1955 гг.) // Древности Нижнего Поволжья: (Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 2. – С. 10–168. – (МИА; № 78).

- Шавкунов Э.В. Согдийско-иранские элементы в культуре бохайцев и чжурчжэней // Проблемы древних культур Сибири. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1985. – С. 146–155.

- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.: Наука, 1987. – 472 с. – (Археология СССР).

- Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. – Л.: Наука, 1979. – 164 с.