Долговременные вариации вихревой активности атмосферы

Автор: Девятова Е.В., Ковадло П.Г., Мордвинов В.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 13, 2009 года.

Бесплатный доступ

Вихревая и волновая активность в тропосфере является, с одной стороны, важным фактором климатических и погодных изменений, а с другой - источником возмущений в более высоких слоях атмосферы. Примером таких возмущений являются внезапные стратосферные потепления, связанные с крупномасштабными аномалиями циркуляции в стратосфере и мезосфере. Причиной аномалий циркуляции являются длинные планетарные волны, распространяющиеся из тропосферы в верхние слои атмосферы. Неустойчивости циркуляции атмосферы могут играть определенную роль и в качестве промежуточного звена гелиогеофизического воздействия на погоду и климат. Данные архива NCEP/NCAR Reanalysis показывают быстрый рост вихревой активности начиная с 70-х гг. 20-го столетия. Особенно сильные изменения происходят в Южном полушарии, причем на квазидекадных масштабах времени, характерных для внешних воздействий. Взаимные корреляции вихревой активности в разных полушариях в отдельные месяцы в некоторых районах имеют достаточно высокий уровень, указывающий либо на глобальное внешнее влияние, либо на существование активных межполушарных взаимодействий. Рост вихревой активности, безусловно, отразится на режимах погоды в различных районах земного шара, возмущенности верхних слоев атмосферы, количестве стратосферных потеплений, изменении газового и аэрозольного состава верхних слоев атмосферы, оптической нестабильности атмосферы. Для прогноза этих изменений необходимы дальней-шие исследования закономерностей динамики вихревой активности атмосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/142103360

IDR: 142103360 | УДК: 551.501.755,

Текст обзорной статьи Долговременные вариации вихревой активности атмосферы

До 20- х гг . прошлого столетия считалось , что вихри в атмосфере Земли представляют собой вто ричную , менее важную часть циркуляции атмосфе ры . Одним из первых на важную роль вихрей в пе реносе тепла обратил внимание Дефант [1], а затем было высказано предположение , что вихри могут быть важны и в меридиональном переносе зональ ного момента количества движения [2]. Дальнейшие исследования показали , что вихревые переносы теп ла , количества движения , термодинамически актив ных примесей сопоставимы с их переносами круп номасштабными течениями и играют важную роль в формировании общей циркуляции атмосферы ( ОЦА ). Взаимодействие течений с высокими горными массивами , бароклинная и баротропная неустойчиво сти , собственные моды колебаний ОЦА порождают вертикально распространяющиеся гравитационные волны и волны Россби . Зимой эти волны свободно проникают в стратосферу , разрушают полярный вихрь и инициируют стратосферные потепления . Аномалии циркуляции атмосферы в период внезапных страто сферных потеплений охватывают не только страто сферу , но и мезосферу .

Как показали исследования Мустеля с соавторами [3], неустойчивость циркуляции в тропосфере может быть связана с геомагнитной активностью. Согласно полученным результатам, дисперсия суточных разностей приземного атмосферного давле- ния значимо возрастает на третий день после реперных моментов, соответствующих спорадическим и рекуррентным геомагнитным возмущениям в умеренных широтах Северного полушария. В этом случае волновая и вихревая активность могут выполнять роль промежуточного звена в гелиогеофизическом воздействии на климатическую систему. Прямые наблюдательные данные по средней приземной температуре в последнем столетии, косвенные данные за предыдущие 200–300 лет свидетельствуют в пользу данного предположения [4, 5]. Однако механизм влияния неясен, поэтому любые особенности климатических вариаций или вариаций ОЦА, которые могли бы пролить свет на характер этой связи, имеют несомненную ценность.

Одним из независимых подтверждений внешнего влияния является установление корреляционной связи между циркуляционными процессами в различных полушариях, особенно на высоких широтах, где вероятность воздействия гелиогеофизических процессов существенно выше. Этому условию автоматически удовлетворяет суммарная вихревая активность циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий, так как наибольший вклад в эту характеристику вносят области высоких широт, где вариации приземного барического поля примерно на порядок превышают вариации давления в тропиках. В Северном полушарии такими районами являются Северная Атлантика и Арктика, в Южном – Циркуман- тарктическая депрессия. Детальные исследования изменений суммарной вихревой активности ранее не проводились, частично из-за отсутствия унифицированных рядов наблюдательных данных. С появлением архивов NCEP/NCAR Reanalysis решение такой задачи становится возможным и актуальным, учитывая важность проблемы климатических изменений и солнечно-атмосферных связей.

Данные

Так как циркуляция атмосферы приблизительно геострофична , поле скорости можно выразить через распределения давления или функции тока . Удоб ной для расчетов и достаточно полной характери стикой вихревой активности в умеренных широтах оказывается временная изменчивость этих величин , оцениваемая по дисперсии суточных значений при земного давления или геопотенциала . Авторы [6] назвали эту характеристику вихревым индексом и рассчитали для поверхности 500 гПа . Мы считаем более правильным использовать для оценки вихре вого индекса изменчивость приземного барического поля , так как большая часть возмущений возникает именно в нижней тропосфере . Поведение индекса здесь легче интерпретировать . Для расчета индекса вихревой активности мы использовали среднесу точные данные о распределении приземного бари ческого поля архива NCEP/NCAR Reanalysis [7] с 1948 по 2006 г . Эти данные имеют пространствен ное разрешение 2.5×2.5° и используются в исследо вательских целях без каких - либо ограничений .

Кроме выбора уровня в атмосфере , имеет значе ние выбор интервала времени , за который произво дится оценка дисперсии барического поля , а также характер предварительной обработки данных . Ис ходные ряды содержат как синоптическую , так и низкочастотную изменчивости , различающиеся про странственно - временной структурой . При исследо вании механизмов неустойчивости это может созда вать определенные трудности , поэтому часто пытают ся исключить либо ту , либо другую компоненту , ис пользуя , например , скользящее усреднение . Обычно в качестве характерного масштаба разделения компо нент принимают 7–10 сут . Однако этот критерий весь ма приблизительный , и , если исследование не акцен тировано на поиске механизмов изменчивости , пред варительная фильтрация может не облегчить , а услож нить анализ . Важнее исключить сезонную составляю щую , амплитуда которой почти всегда велика . Эта задача решается автоматически , если при оценке дис персии используются месячные интервалы времени .

При расчетах глобальных и полушарных харак теристик вихревой активности дисперсии суточных значений приземного давления во всех точках сетки 2.5×2.5° суммировались с весовыми множителями h = cos φ , учитывающими неравномерный шаг сет ки вдоль параллелей . Индексы вихревой активности оценивались для всей Земли в целом , а также для Северного и Южного полушарий в отдельности .

Изменения глобальной возмущенности барического поля

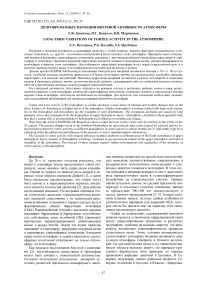

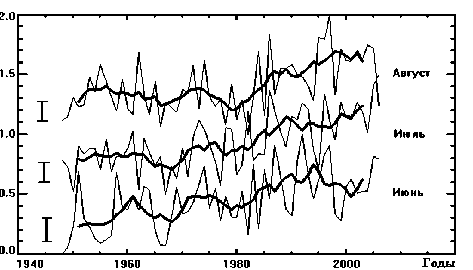

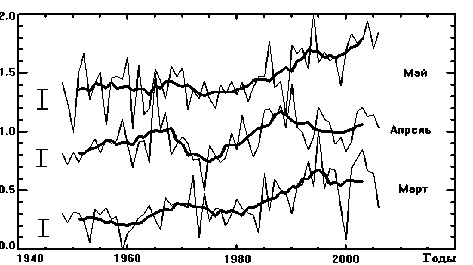

На рис. 1 тонкими линиями нанесены графики просуммированных по всему земному шару диспер- сий среднесуточных значений приземного давления для всех месяцев года. Значения дисперсий нормированы на максимальную величину вихревого индекса. Для удобства сопоставления графики смещены по вертикальной оси. Толстыми линиями нанесены кривые, сглаженные по семи точкам. Длина вертикальных отрезков в левой части рисунков соответствует среднеквадратичному отклонению (СКО) флуктуаций суммарной вихревой активности относительно сглаженных кривых. Сопоставление СКО с

Рис . 1. Графики изменений суммарной вихревой активности (в относительных единицах) в различные месяцы. Толстыми линиями нанесены графики, сглаженные по семи точкам. Длина вертикальных отрезков в левой части рисунков соответствует среднеквадратичному отклонению (СКО) флуктуаций от сглаженных кривых.

амплитудами долговременных изменений позволяет примерно оценить достоверность этих изменений .

Можно видеть , что в целом за исследуемый пе риод произошло заметное увеличение глобальной возмущенности барического поля . Возрастание вихре вой активности наблюдалось практически во все меся цы , однако наибольший рост характерен для июня , июля , августа и переходных сезонов . Так как в июне , июле и августе существенно возрастает синоптическая активность в Южном полушарии , мы предположили , что именно Южное полушарие обеспечило долговре менный рост возмущенности барического поля .

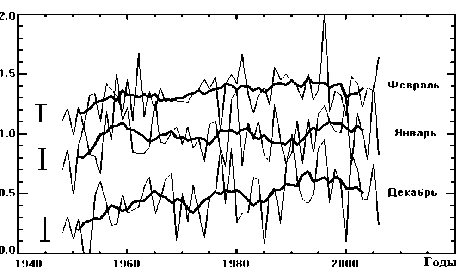

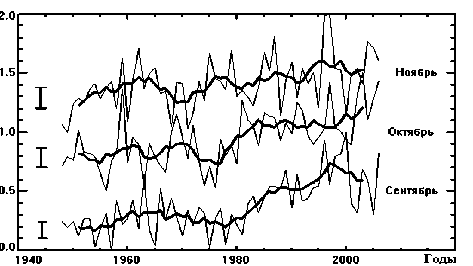

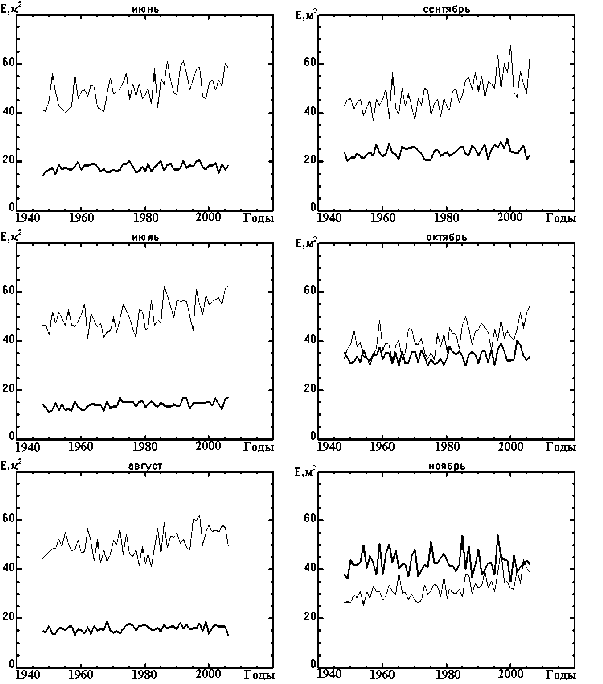

Для проверки этого предположения дисперсии среднесуточных значений приземного барического поля были просуммированы для Южного и Север ного полушарий отдельно . На рис . 2 и 3 толстой линией нанесены графики вихревого индекса для Северного полушария , тонкой линией – для Южно го . Графики не нормированы , что позволяет сопос тавлять не только относительные , но и абсолютные значения суммарного индекса вихревой активности . В июне , июле и августе в Южном полушарии сред ний уровень и амплитуда вариаций суммарной вих ревой активности значительно выше , чем в Север ном ( рис . 2), поэтому , как мы и предполагали , на блюдаемый рост глобальной возмущенности бари ческого поля был обусловлен главным образом из менениями , происходившими в Южном полушарии . В декабре , январе и феврале суммарная вихревая активность в Северном полушарии выше , чем в Южном ( рис . 3). Однако и в этот период уровень и амплитуда вариаций вихревой активности в Южном полушарии все же остаются достаточно высокими . К тому же здесь довольно хорошо выделяются дол говременные изменения суммарной вихревой ак тивности . И именно эти изменения дают основной вклад в общий рост вихревой активности ( рис . 1). Таким образом , во все сезоны года основной причи ной роста глобальной вихревой активности является возрастание активности циркуляционных процессов Южного полушария . Выделяются июнь , июль и ав густ , когда амплитуда трендовой составляющей особенно велика из - за сезонного возрастания актив ности циркуляции в Южном полушарии .

В переходные сезоны года значения индексов суммарной вихревой активности в разных полушариях близки по величине. Это облегчает визуальный анализ и сопоставление графиков (рис. 2, 3). Видно, что в некоторые месяцы (октябрь, ноябрь, апрель) вариации вихревых индексов в обоих полушариях довольно похожи на масштабах времени около десяти лет и отчасти на межгодовых интервалах. Это может быть косвенным свидетельством в пользу гипотезы внешнего воздействия на климатическую систему, например, вследствие вариаций геомагнитной активности. Однако для того, чтобы подтвердить этот вывод, необходимы специальное исследование и дополнительные данные, так как имеющегося количества точек недостаточно для статистики. В том, что признаки глобальных изменений лучше проявляются в переходные сезоны года, нет ничего неожиданного. Действительно, в эти периоды меньше термические контрасты между континен- тами и океанами, а также между высокими и низкими широтами, следовательно, меньше муссонные эффекты и сезонные эффекты возрастания вихревой активности, на фоне которых сложно выделить глобальные изменения и межполушарные взаимодействия.

Для июня , июля , августа и переходных сезонов бо лее отчетливо выделяются также признаки изменения режима ОЦА в середине 70- х гг . Рисунки 2 и 3 указы вают на то , что климатический « сдвиг » имел гло бальный характер . Видно , что до середины 70- х гг . квазидесятилетние вариации суммарной вихревой активности преобладали над внутривековыми , в более поздний период возросла амплитуда долго временных , возможно , трендовых изменений . К со жалению , уровень межгодовых флуктуаций слиш ком высок для уверенных выводов относительно характера долговременных изменений , тем более что до начала спутниковых наблюдений в конце 70- х гг . сеть наблюдательных станций во многих районах , особенно в высоких широтах Южного по лушария , была слишком редкой . Существуют , одна ко , и другие подтверждения климатического « сдви га » в середине 70- х гг . [8].

Пространственная структура глобальных вариаций возмущенности барического поля

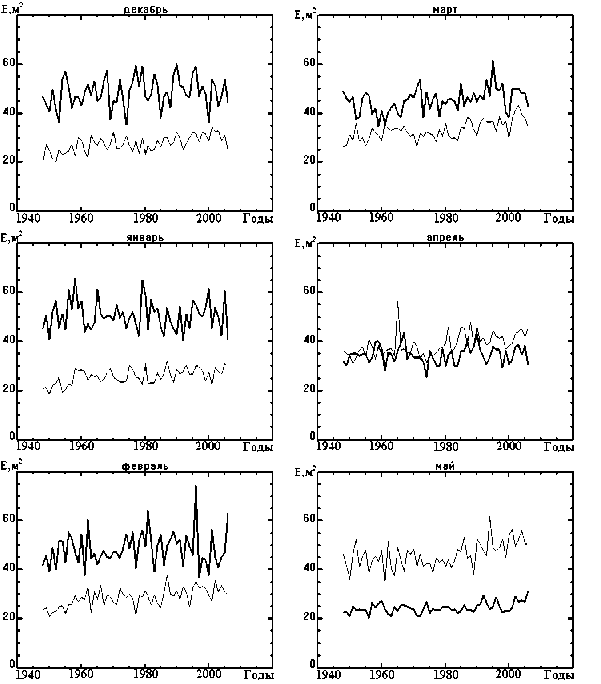

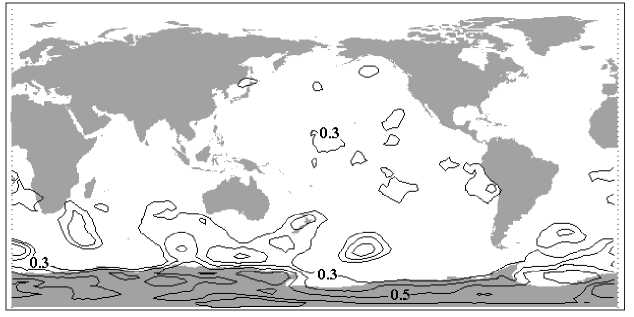

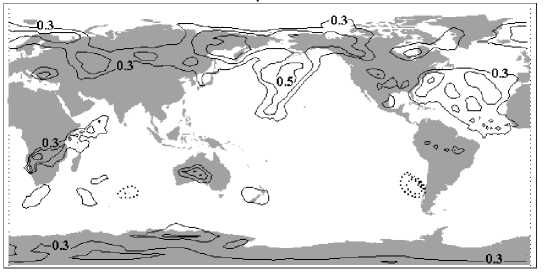

Представляется интересным выделение районов , обеспечивших наибольший вклад в изменения инте гральных характеристик вихревой активности атмо сферы . Для решения этой задачи были построены поля коэффициентов корреляции между вариациями суммарных дисперсий приземного давления Север ного и Южного полушарий и изменениями вихрево го индекса в узлах сетки 2.5×2.5°. На рис . 4 приве ден пример построенной карты изокоррелят для ян варя . Нормирование графиков при расчете коэффи циентов корреляции позволило убрать различия в уровне и амплитуде вариаций и сделать удобным анализ характера и согласованности изменений дис персии давления в обоих полушариях .

Как и ожидалось , большой вклад в суммарную дисперсию дают высокоширотные области и зоны умеренных широт как Северного , так и Южного полушария . Особенно отчетливо это видно в Юж ном полушарии . Однако высокими оказались коэф фициенты корреляции и в некоторых низкоширот ных областях . Для Северного полушария это уме ренные и субтропические широты Тихого океана вблизи линии перемены дат , Центральная Атланти ка , тропики Южной Америки , Южная Африка . Для Южного полушария неожиданной оказалась связь с тропиками Тихого океана , хотя уровень корреляции не очень высок . Ни один из перечисленных районов не выделяется высоким уровнем вихревой активно сти . Вероятно , эти районы связаны какими - то осо бенностями общей циркуляции атмосферы , харак терными для межгодовых флуктуаций . С учетом существования крупномасштабных мод межгодовой изменчивости циркуляции , эта гипотеза представля ется вполне реальной .

Пространственные распределения коэффициентов корреляции , аналогичные рис . 4, были построены и

1940 1960

1980 2000 Годы

60 -

20 -

1940 1960

EjM2!—।—।—।—।—।

1940 1960

EX, ■ ■—-—।—

1980 2000 Годы ноябрь .......

1980 2000 Годы октябрь.......

60 -

40-

20 -

60 -

40 -

0|___ 1940

1960 1980 2000 Годы

01_________________________।_________________________।________________________।_________________________

1940 1960 1980 2000 Годы

1940 1960 1980 2000 Годы

Е'М2 ...... август । сентябрь

60 -

40 -

60 -

20 -

60 -

40 -

Рис . 2. Графики изменений суммарной вихревой активности (июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь). Толстая линия - Северное полушарие. Тонкая линия - Южное полушарие.

^Лк^\^

vv^wU\Ь^A^

1940 1960 1980 2000 Годы

Е, ™2февраль

1940 1960 1980 2000 Годы

1940 1960 1980 2000 Годы

Е, м2 январь

2000 Годы декабрь

60 -

40 -

20 -

Е.м2!—i-

1960 1980

апрель х^А^^ ^^AW^

60 -

40 .

20 -

20 .

1940 1960 1980 2000 Годы о|__________________________I__________________________।__________________________।__________________________

1940 I960 1980 2000 Годы

Рис . 3. То же, что на рис. 2, за декабрь, январь, февраль, март, апрель, май.

январь

1948–2006

б

январь

1948–2006

Рис . 4. Распределения коэффициентов корреляции между вариациями суммарной вихревой активности в Северном (а) и Южном (б) полушариях и вариациями вихревой активности в узлах сетки для января.

для других месяцев года . Различия между ними ока зались довольно значительными . К сожалению , ди намика общей циркуляции атмосферы , тем более динамика вихревой активности , пока еще слабо изу чена . Поэтому особенности связей в разных ре гионах , их сезонные изменения и изменения на более длительных интервалах времени можно описать пока лишь с привлечением общих и недоста точно определенных терминов , особенно в переходные сезоны , когда муссонные циркуляции еще не сфор мировались и крупномасштабная циркуляция атмо сферы неустойчива . Эта неопределенность объясня ет , почему при анализе предпочтение отдается цен тральным летним и зимним месяцам .

Квазидекадные и межгодовые вариации вихревой активности

Временные ряды индекса вихревой активности можно представить в виде суперпозиции квазиде-кадных и межгодовых вариаций. Природа тех и других, скорее всего, различна. Кратковременные флуктуации, вероятно, обусловлены собственными колебаниями ОЦА, а более продолжительные могут быть связаны с изменчивостью внешних факторов – гелиогеофизической активностью, вариациями температуры поверхности океанов и т. д. Дальние связи, проявившиеся на рис. 4, могут быть обусловлены как теми, так и другими. Выяснение механизма их формирования, безусловно, представляет интерес, так как может пролить свет на природу глобальной изменчивости циркуляции.

Для ответа на данный вопрос были построены корреляционные поля для каждой из составляющих вариаций вихревого индекса . Разделение на компо ненты было выполнено с помощью скользящего усреднения временных рядов по пяти точкам . К со жалению , из - за небольшой продолжительности ря дов результаты анализа носят скорее качественный , чем количественный характер .

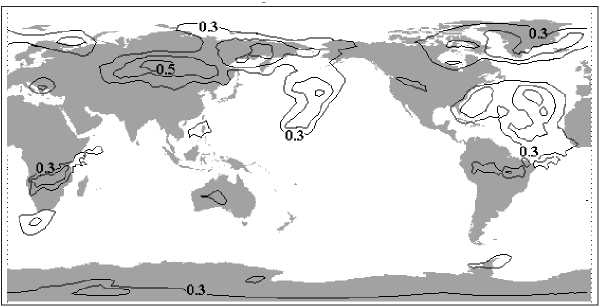

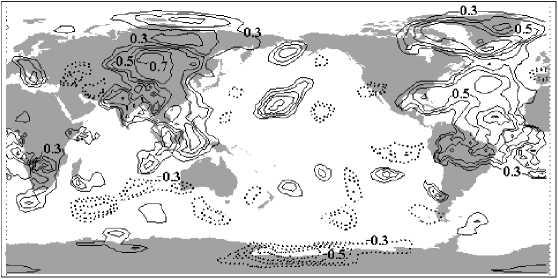

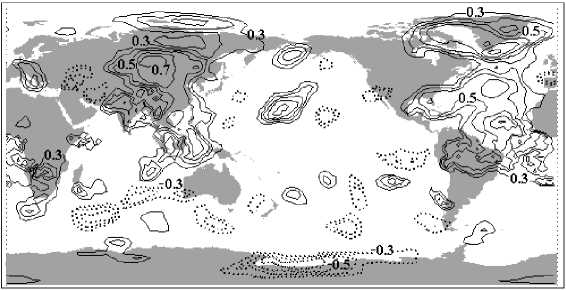

На рис. 5 и 6 приведены поля коэффициентов корреляций изменений суммарной вихревой активности с динамикой вихревой активности для каждой из компонент в январе. Сопоставление рис. 5 и 6 с рис. 4 показало следующее. В Северном полушарии преобладающие дальние связи вихревой активности больше соответствовали картине связей, обусловленной межгодовыми флуктуациями. Для сглаженной январь

1948–2006

б

январь

1948–2006

а

Рис . 5. Распределения коэффициентов корреляции между графиками квазидесятилетних вариаций суммарной вихревой активности в Северном (а) и Южном (б) полушариях и квазидекадными вариациями вихревой активности в узлах сетки для января.

январь

1948–2006

январь

б

1948–2006

Рис . 6. Распределение коэффициентов корреляции между графиками межгодовых флуктуаций суммарной вихревой активности в Северном (а) и Южном (б) полушариях и межгодовыми вариациями вихревой активности в узлах сетки для января.

компоненты ( рис . 5, а ) значительно шире оказалась область положительных аномалий коэффициентов корреляции на Азиатском континенте . Кроме районов Крайнего Севера , Сибири и Дальнего Востока , она включает Юго - Восточную Азию , п - ов Индостан , вос точную часть Индийского океана и Индонезию . Об ращает на себя внимание довольно необычная полоса отрицательных значений коэффициентов корреляции вдоль тихоокеанского побережья Антарктиды .

В Южном полушарии , в отличие от Северного , аномалии изокоррелят суммарной вихревой актив ности были обусловлены , скорее всего , квазидекад - ными вариациями и трендовыми изменениями . Это хорошо видно на представленных рисунках . Воз можно , это сезонный эффект , так как январь для Южного полушария – летний месяц . Тогда можно считать полученное различие косвенным указанием на то , что более интенсивная зимняя циркуляция имеет и более высокий относительный уровень межгодовой изменчивости . Но , возможно , различие обусловлено и другой причиной – разным характе ром циркуляции на севере и юге . В Северном полу шарии большую роль играют муссонные циркуляции в тропиках и бароклинные вихри в умеренных широ тах . В Южном полушарии сезонные изменения сгла жены , а вихревая активность сосредоточена в значи тельной степени в Циркумантарктической депрессии .

Обращает на себя внимание следующая особен ность . На рис . 5, б , соответствующем сглаженной компоненте вихревой активности , кроме областей положительной корреляции в тропиках Тихого океана , Антарктиде , умеренных широтах Тихого , Атлантического и Индийского океанов , появились две обширные области отрицательных аномалий . Одна охватывает Восточную , Юго - Восточную Азию и северную часть Индийского океана , другая – Цен тральную Атлантику и Северную Африку . Все эти области выделяются также при анализе трендов средних полей приземного давления , поэтому , ско рее всего , отражают реальную циркуляционную связь , обусловленную , например , трансэкваториаль ным обменом масс [9].

Для сглаженных компонент области положи тельной корреляции с суммарной вихревой активно стью Северного полушария и области отрицатель ной корреляции с суммарной возмущенностью Юж ного полушария совпадают над Юго - Восточной Азией и Центральной Атлантикой . Можно было бы предположить , что в этих районах квазидекадные январские вариации возмущенности барического поля двух полушарий согласованы и происходят в противофазе . Однако более детальный анализ пока зал , что высокий уровень корреляции вихревой ак тивности в этих областях с суммарной возмущенно - стью Южного полушария обеспечивается в большей степени трендовой составляющей . Во второй половине двадцатого века вихревая активность над Азиатским континентом и Центральной Атлантикой в январе уменьшалась [10], тогда как в Южном полушарии суммарная возмущенность в этом месяце возрастала .

На корреляционных картах за другие месяцы года (рисунки в статье не приведены) также был выявлен ряд особенностей. На квазидекадных интерва- лах выделились области высокой корреляции вихревой активности атмосферы в высоких и умеренных широтах одного полушария с суммарной вихревой активностью другого полушария. В отдельные месяцы абсолютные значения коэффициентов корреляции достигали 0.6–0.7. Например, в корреляционных полях суммарной возмущенности Южного полушария в разные месяцы устойчиво проявляется область отрицательной корреляций на востоке и юго-востоке Азиатского континента. Для суммарной вихревой активности Северного полушария в декабре, январе, феврале и марте выделяется область устойчивых аномалий изокоррелят вдоль тихоокеанского побережья Антарктиды. Существование таких межполушарных связей в какой-то степени подтверждает гипотезу внешнего воздействия на циркуляцию атмосферы, хотя можно предложить и более простое объяснение – высокие значения коэффициентов корреляции в этих районах могут обеспечиваться одинаковым вкладом трендовой составляющей.

Заключение

На основе данных NCEP/NCAR Reanalysis с 1948 по 2006 г . исследованы долговременные вариации суммарной вихревой активности атмосферы . Выде лены районы , обеспечившие наибольший вклад в изменения интегральных вихревых индексов в Се верном и Южном полушариях на различных вре менных масштабах .

С начала 70- х гг . произошло заметное увеличение глобальной возмущенности барического поля . Возрас тание вихревой активности наблюдалось практически во все месяцы , однако наибольший рост был характе рен для июня , июля , августа и переходных сезонов .

Сопоставление вариаций в Северном и Южном полушариях показало , что долговременный рост возмущенности барического поля обусловлен , в первую очередь , ростом вихревой активности Юж ного полушария .

В некоторые из месяцев ( октябрь , ноябрь , ап рель ) вариации вихревой активности в обоих полу шариях оказались похожими на масштабах времени около десяти лет и отчасти на межгодовых интервалах . Это является косвенным свидетельством в пользу ги потезы внешнего воздействия на климатическую сис тему , хотя возможны и другие объяснения , например , одинаковый характер трендов в этих областях .

Наибольший вклад в вихревую активность дают высокоширотные области и зоны умеренных широт как Северного , так и Южного полушария . Однако высокими оказались темпы роста вихревой активно сти и в некоторых низкоширотных областях ( Цен тральная Атлантика , Южная Африка , тропики Юж ной Америки , центральные районы Тихого океана ).

В январе в Северном полушарии долговремен ные изменения в большей степени определялись межгодовыми флуктуациями вихревой активности , а в Южном полушарии преобладали квазидекадная и трендовая составляющие .

Рост вихревой активности , безусловно , отразится на режимах погоды в различных районах земного шара и возмущенности верхних слоев атмосферы .

Можно ожидать увеличения количества страто сферных потеплений , особенно в Южном полуша рии , усиления перемешивания и изменения газового и аэрозольного состава верхних слоев атмосферы . В некоторых районах может существенно возрасти оп тическая нестабильность атмосферы , изменится аст роклимат регионов . Для прогноза этих изменений необходимы дальнейшие исследования закономерно стей динамики вихревой активности атмосферы .