Доместикация лошади в Юго-Западной Азии

Автор: Шев Ю.Т.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основании представленной в статье сводки фаунистических данных прослеживается хронология распространения домашних лошадей из Евразийской степи в Юго-Западную Азию. В конце плейстоцена дикие лошади обитали на большей части территории Ближнего Востока, однако возрастающая аридизация климата привела к их исчезновению в данном регионе. Таким образом, присутствие скелетных остатков лошадей в материалах археологических памятников позднего голоцена предполагает распространение этих животных в качестве одомашненных. Ранние свидетельства их доместикации обнаружены в Ботае (Казахстан), однако популяции диких лошадей сохранялись в Анатолии, Иране и Южном Леванте в среднем голоцене. Если останки, найденные в этих регионах, не принадлежат диким предкам лошадей, то их присутствие на памятниках позднего энеолита указывает на то, что доместицированные лошади появились в Юго-Западной Азии гораздо раньше, чем принято считать. Древнейшие останки одомашненной лошади из Бухена (Египет) требуют особого объяснения, т.к. в Леванте подобные находки на памятниках того времени неизвестны. Однако лошади обитали в Леванте и тогда, и раньше, что свидетельствует о постепенном распространении доместицированных лошадей из евразийских степей на юг в течение двух тысячелетий, с конца энеолита до позднего бронзового века. Этому распространению, вероятно, способствовало появление и широкое использование боевых колесниц в начале II тыс. до н.э.

Доместикация лошадей, голоценовая фауна, юго-западная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145739

IDR: 145145739 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.123-136

Текст научной статьи Доместикация лошади в Юго-Западной Азии

Доместикация лошади привела к значительным изменениям в системе дальних торговых путей и в харак-

тере военных действий на всей территории Евразии. Между древнейшими археологическими свидетельствами доместикации ок. 3500–3000 лет до н.э. в Евразийской степи, представленными на памятнике Ботай

Археология, этнография и антропология Евразии Том 44, № 1, 2016

(Казахстан), и более поздними в ближневосточных материалах эпохи бронзы существует значительная хронологическая лакуна. Во время Второго переходного периода, который начался в XVII в. до н.э., одомашненная лошадь ( Equus caballus ) появилась в Верхнем Египте. Ее останки были обнаружены in situ под слоем, датируемым 1675 г. до н.э., в южной крепости Бу-хен [Emery, 1960; Clutton-Brock, 1974].

Предпринятый в данной статье обзор фаунистических материалов из Юго-Западной Азии (см. таблицу ) имеет целью выяснить хронологию и пути распространения домашних лошадей из Евразийской степи на Ближний Восток. Картина о сложняется тем, что, по фаунистическим данным, дикие предки домашних лошадей – Equus ferus , которые, как считалось раньше, вымерли на территории Южного Леванта, Северо-Западного Ирана и Центральной Анатолии, на самом деле продолжали суще ствовать там в голоцене.

Самое раннее надежное свидетельство доместикации лошади – материалы из Ботая (Казахстан). Некоторые данные позволяют предположить, что его обитатели держали лошадей для употребления в пищу и для ритуальных целей [Levine, 1999; Olsen, 2003, р. 98–101]. Д. Браун и Д. Энтони [Brown, Anthony, 1998] выявили стертость от удил на вторых нижних премолярах (Р 2 ) – индикатор одомашнивания – по меньшей мере у четырех особей.

Распространение E. caballus связывали с распространением индоевропейских языков. Слова, относящиеся к коневодству, заслуживают особого внимания, т.к. лошадь, судя по всему, была одомашнена на индоевропейской прародине.

Число теоретически возможных маршрутов, по которым домашние лошади могли проникнуть из Евразийской степи на Ближний Восток, очень невелико. Пока нет свидетельств того, что лошади присутствовали на Балканах и на территории Восточного Ирана тогда же, когда их разводили в Ботае. Зато в Закавказье, Анатолии и Северо-Западном Иране есть данные

|

т О 1— О X |

со |

Ф 4 ГО ф ГО СП |

- СО О 5 о7 s о о 04 8$ со |

о о СЧ с' " О сч х: сч V |

го ф с го „ ГО Я CQ |

СВ Ч |

ю о о сч го ф го 1 |

о о сч го ^ го О |

|

ф X ф с; с[ ф с О |

сЁ Ф О 1— Ф т |

со л X о ф о о о CL |

сЁ Ф СО о 1— ф т |

ю о о ГО СО 5 |

||||

|

™ ^ ё § 1 § в Ц о |

со |

СЁ Ф о 1— ф т |

со |

сЁ Ф о ф ю со Т ^ CN |

СЁ ф о 1— ^ о о |

|||

|

s 2 О Ф m Ф 5 я ° о 2 |

ю |

СЁ о 1— ф т |

■^ СО О сч ^ ^ |

V- V- СЧ V- |

||||

|

СЕ Ш |

"Г |

Uj |

ГО «о (U о Ш |

го" А А Ш |

го -Q ГО А А 55 о ш |

|||

|

Ф СЕ т го S X ГО О с |

со |

сЁ Ф о 1— ф т |

сч > ГО - ^ 1 = сч ^2 сч ю о ф ф 9- Им |

о ф о ф СП Z) -> СИ СИ СИ < < S О о к Ф Ф го о о с |

||||

|

со о СЕ 1— с; го" 1го СЕ СЕ X Ф С |

СЧ |

о О т ф 1 X о со се 1 ^ EZ |

8 О $8 17 X о 3 о О чГ EZ |

со со со со со of |

S § 17 X о S S EZ |

о со +1 о ОО о Г^ h~ rZ +1 +1 ОО != оо со со § ^ ^

g ю со g оо EZ ю ю |

||

|

го с: |

X X 5 |

5 ГО X о |

о о X |

2 X с; ГО 1го |

X го ю го X EZ |

|

о о СМ Ф~ О |

о> о „ о г^ см т-

со о - |

О ГО ° СО р |

5 |

со о о см из = 5 1 °" |

О) U3 СТО ф О, °- |

со о о „ см to co = 5 5 CO 1 °" |

|

io ш 8 к ° | Б 8 5 Е 2 2 £ гонга -~- О „ S g ° -8- ” 2 ” 8 ” 2 5 f x о А о О О о о s ^ ^ ^ S ф к со см ^ см С С СО 2 1 1 1 1 С |

сЁ 0) о 1— Ф т |

о го | ^2 к о *7 1= НО- |

о = — л к -0 n = Н Ь н П ото п- У т Ф га —С 8га х о 8 Е т Е Ф S х о $ Ф Ф о с[ с; 2 с; го о с ср ш ш С е н |

X го т о ^ к го § ф Т ф Ф EZ |

||

|

to со ^ СМ Ю |

сЁ о т |

из см о |

сЁ |_ А А 0) т |

А А А А А А А А А |

а |

|

|

СЁ 0) CD О А А Ф т |

т- т- т- т- т- т- т- т- т- |

ч- -о- СО |

сЁ сЁ Ф Ф ° Ф ф 72 С2 Т см Т см см |

со |

||

|

Uj |

со СО СО -Q -Q CL -Q , О л л л О л (О о л uj uj uj uj |

V) СП «о ГО о я я ш |

А А А А А А А А А |

|||

|

4 3 о> со 1 7 _ Ш > _D Q. 3 X О ZE ф 1- СП СП ^ О О О £ £ |

о ООО о о _ о о ООО о со о о о со О СО О О СО СО СО СО го ci ci ci °? О О 2 ° 05 Г- Г- Г- О Г- Г- О СО г- Г- Г- Г- со s s о s - - СО „со CM to СО - о to - г- о (О U3 U3 со -<- г- < о> -<—1—1—1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 |

СЁ 0) о 1— Ф т |

о 1го го ^ X ш и_ о о ф ф о о |

ф >s < X >х >х = >х 5 О > Ф О О >^ О “ 5 = 8 5 5 g 5 2 из >> СО из - СО о ” to о ^ о> to СМ 2 Б ?<^snn ГО ГОГОФГОГОГОГОГОГО CL CL CD CL CL CL CL CL CL сг Ct Ct О Ct Ct Ct Ct Ct Ct ro ГО ГОР-ГО го го го го го CQXCQ £□>-.£□£□ £Q£Q£Q£Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

со О о < 2 ш S. О Ct ф о |

|

|

Ю 6 & га О о о „ CD о I- со & А о 7 88 § 5 со см ГО ю |

о со ? Ш О CL О I-" Ь I-" 04 ООО СМ ш ф о ф ® о 7 ° s ” i i ” § 2 9 8 9 2 9 8 ш § о со о со о со Ш ® с с с с X |

о о со 7 о о о см со ш о |

1- 1 X О о ^ ф из >Х X 9 ¥ О го EZ |

го d ^ ю 8 § 5 о g со СО 0Q СП СП Ш LQ LQ CL CL CL |

о из +1 о со см о из +1 о см СП 1Д CL |

|

|

2 2 X |

2 X га |

го о 0) ю с; р |

^ ГО CD ГО 2 i ГО CD СО |

Ф |

т ф S го |

|

ts в X ts У X О |

со |

СО о о ^ СЧ Ю СО = 5 5 170 ГО t- 1 °" |

со" со" о о СЧ го" СЧ ^^ |

с го с ^ О ю 8 g Q |

со „ СО ГО СО р 1 со -8 о. го 2 ■о 8 ш |

СО ю СЧ ю" О О СЧ ГО С СО, |

о> с о Р о 58 2 ^ |

о> °? ш |

5§ V) г-" о = с IS о (2 |

о о CN _N I о т |

со о> о> с о (Л О) о. |

со" О) го" о го ч- С т ГО О. |

со со .2 го Q |

"6 |

||||||||

|

СК го х с S о го 8 ГО н го О го EZ |

о ск го х о 1-ск с: |

m ГО — О е |

со LO со сч т § о % т |

ci ГО о 1— го т |

6 >s о о ? о; -а го с; 1 го - 1- S О 1 S о 1=1 |

ГО С[ ГО ю о го т □; го ё s о о с: |

S го го ■а го со го EZ |

СК го СК EZ |

>х О го о 2 го т СК го ^ ГО 1 1- о о о § |

СК го £0 ГО т с; ск" го 1— о СК с ск" го £0 го го с; EZ |

о о |

1— о о ск го о ск EZ |

о о ск го £0 ГО X Е^ |

о о ск го £0 О X ГО ю го а с; о ш |

X го го е ск ск С[ го го EZ |

Ct го го г с7 со to -0 S 1- О т о го X го ск го -8-ь го О X СК X с: |

со со LO о о ск го 1— о ск с: |

|||||

|

со |

0) со о 1— 0) т |

а |

го CD О 1— ГО т |

а |

7 |

ci го о 1— го т |

о" |

со^ о" |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

ci го £0 о 1— го т |

А |

||||||

|

ю |

8 |

со |

ю |

го ф ф ^ о 3 1 |

CN |

со |

со |

CN |

||||||||||||||

|

(\. |

(\. |

(\. |

||||||||||||||||||||

|

"Г |

ГО го -Q ГО О и |

а |

о |

ГО го -Q ГО О Ш |

го и |

го го -Q ГО О ш |

V) ш |

V) СП «о о ш |

V) СП «о о ш |

А |

А |

А |

А |

со го -Q ГО О ш |

го го -Q ГО О ш |

А |

||||||

|

см а а со" X X О о 0) о |

X —1 ■а а со" X X О о ГО о |

О о го о О го X |

со о С\| 0Q CN О CN —1 ГО го го EZ |

го С[ го el X го ГО о О |

со" о 1го С[ го el X го ГО о О |

|||||||||||||||||

|

со |

ci го о 1— го т |

ci го со о 1— го т |

00 >х о го О |

< СК го с |

О го с: |

ci го со о 1— го т |

о> CN О 5 |

СО со to i |

О о го о |

ш о Н ГО о |

о о ГО о |

го £0 О |

||||||||||

|

СЧ |

- о = со ГО 2 ’5 со X Ф ® о £ +1 S ^ Ш т-EZ |

СО о LO со СЧ of CL |

о го о LO ю 7 о о сч со ш о |

о о о СЧ 7 О О LO СЧ |

st О. $ с О >s 1^ S со о° §9 1- -<ГО т т |

11 S со го g S со СТ Ш >s 1 S S т с; 5 8 О т EZ |

го 5 о го о CL со го -о^ >5 с; .0 О ^ т го с; о Го о S О ю е |

о о о LO о о LO ю н о го т |

о о о ю н о го 5 О EZ |

т о 1 1— го 1 с; о го СО -р >s i 4 5 з О X EZ |

5 ГО со 5 О EZ |

о о со со 1 о о со со |

го |

О О о со о ю со о о CN со со ш 0_ |

о о о со о о со со |

о о сч о о о со CL |

||||||

|

ГО X 5т S 8 ГО О |

ГО ГО X |

го Ь£ го ю ю го X го |i |

04 ГО ii X § i а СЕ ° со S CQ |

X о >х ГО 5 = Is-ГО X с: |

1g е § s а го |

о ю го § 7 го X го >Х С[ < |

5 X О ГО го 9 § й го ГО CL го 0- |

ГО £0 ГО _п с; 5 го ГО CL х со 3 s |

5 ГО S 5 5 3 |

го S го |

1= X го S ci го < |

|||||||||||

|

со" о з о ГО т С ч- ф 6 |

О О CN го" СО ГО |

со - о о со О -о г^ CN О - СЧ СП „ с ^ ЗЯ |

со о о СЧ Ф ГО JZ £ |

СЧ СЧ .О’со Ф со LL СЧ СП О. С > о> > со ф m т |

S й S$s со ° -го s d |

CN О> С ф О |

CN ю Ха > ю Ф о |

о LO О CN С го |

с о Ф О) d го ^ ^ ф LO" ^ |

со о о сч " ф" о, °- |

|

8 го го го -8 го го ct ф ф С |

Ф — Ю ГО =1 т ГО >^ О го ю о о го го Т Т 3 го к о го го о bi- га о 1-0 Н ш ОО о о 3 О |

ю ^ ю со со |

ci ф CD О 0) т |

н 2 к о о -т о О „ S н го го 5 и ф га ■= 2 СТ т к со ” с - го го 5 $ го =, X |- Л о S о Ф ф tr о С =Г Т 1= СО |

ci о 1— ф т |

о СК го Ct ф ш |

со 2 ст 2 Z |

ci о 1— ф т |

О о О М" 2 Ч ГО V- Ф -2^ ГО 5 ГО о 3 ZT О. Ф ф 03 |

5 СО о 1— ф т |

|

А |

Ct ф ГО о h" ^ ф < о" т |

со со ^ ^ ^ о Ю СЧ ^ ^ |

О> ^ CN -Го со о" о" о" |

ci о 1— ф т |

ci о 1— ф т |

1 |

со о" |

|||

|

о ^ т- СО т- |

£ 8 £ S ю ю ^ Г- |

^ М М т- ю |

5 со |

S со |

8 о |

|||||

|

СО го -Q ГО О Ш |

го § го «о ГО о А А Ш |

А А А А |

А А А А А |

5 го «о го о LU |

||||||

|

ф со о |

ш О о о ф ф о о |

03 < о о д ф ф о о |

ГО -О СП ф со со м м о о о о н н н н ф ф ф ф о о о о |

< О А А А А 0) о |

с; % го 1— о о Q" |S_ о О |

1 |

CN О О со 1го Ct го ш" о 1— 0) о |

о >3 го го 5 оз 03 > ф £Q о |

1 |

го о |

|

о ю +1 ° см = СО П й Ш см CL |

о о о со о о со со □0 □_ |

о О 12 ю ч- СО I CN СО 8 Я < 03 ш ш L0 CL О |

о о о Ч ci § я Ч„ и 00 00 Ш Ш CL CL |

8 8 з I S, О S О Ч го “ § ф - S от оо 03 Ct СО Зт- eg eg 5 CL CN с; ю Ш Ш ГО О) ^ с; со о с ^ с го |

о ю со 7 о о ю о ю ю со EZ |

о LO 7 о о LO СП ш EZ |

го О Го ” |

го >3 го § 13 Ct о го со О т- EZ |

го со -0 ю го Я X |

ci о 3 ф с: о т 1— о ^ з со 3 со го сч ГО СО со |

|

го S го ct cl го -8- § < |

S -8- < го О. |

ГО 3 н 1- 3 Ф ГО ю ГО X |

5 го X |

го S о" с; i |

S го" ГО п ^ф О. |

|§ О CL 8 § го Is |

S ГО л го 03 ф CL |

О ^ ГО 5 £Q ГО ГО |

х" го ф зХ L0 ГО |

Примечание : РБВ - ранний бронзовый век, СБВ - средний, ПБВ - поздний.

*В скобках указано число особей, которым они принадлежали (при наличии этих сведений в источнике).

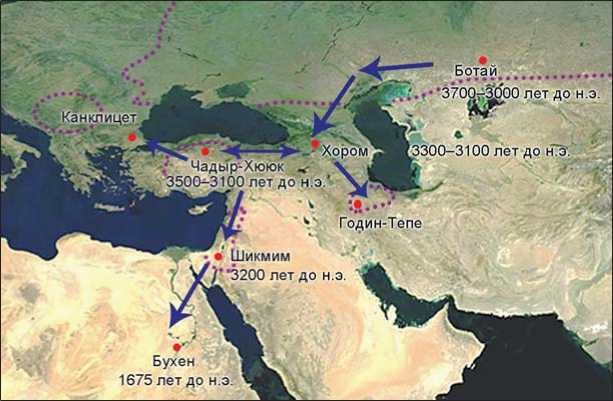

Рис. 1. Возможное расселение E. caballus на Ближнем Востоке и главные памятники, обсуждаемые в статье, с указанием дат наиболее ранних свидетельств доместикации. Пунктиром отмечены территории, где дикие лошади продолжали существовать в среднем голоцене (ок. 5000 лет до н.э.).

о существовании в период 3500–3000 лет до н.э. популяций диких, а возможно, и одомашненных лошадей. Следовательно, домашние лошади, видимо, распространялись через Закавказье (рис. 1).

Фаунистический метод идентификации домашней лошади (Equus caballus)

Элементы посткраниального скелета у всех представителей семейства лошадиных схожи, поэтому видовое определение по ним затруднительно. Выявить признаки доместикации также нелегко. В фенотипе древнейших доместицированных лошадей, в отличие от других домашних животных, например полорогих, нет явных признаков, отличающих их от диких предков. Указанием на доместикацию могут служить патологические изменения, в частности стертость от удил на зубах, а также новые способы разделывания туш, предметы, относящиеся к упряжи, изображения лошади в качестве ритуального символа [Anthony, 2007, с. 216–218, 221, 239].

Зубы – наиболее часто встречающиеся элементы скелета, и именно они обычно используются для различения домашних ослов, куланов ( E. asinus/hemio-nus ), европейских плейстоценовых ослов ( E. Hydrun-tinus ) и лошадей ( E. ferus/caballus ) [Davis, 1980; Vila, 2006, р. 103]. Одним из диагностических признаков является степень вытянутости наружной (щечной) складки в сторону внутренней (язычной). Лингвальные складки моляров у лошадей имеют характерную U-образную форму [Davis, 1980; McGrew, 1944]. Это наиболее надежное анатомическое свидетельство того, что зубы принадлежат лошади [Ibid.].

Найти различия между дикими и одомашненными лошадьми в посткраниальном скелете трудно. В от- личие от других домашних животных, например полорогих, размеры тела у лошадей не могут служить надежным показателем доместикации. Они обусловлены в большей степени образом жизни тех или иных популяций (в частности перекочевками), чем доместикацией [Anthony, Brown, 2011]. Впрочем, определенные элементы скелетов домашних лошадей и их диких предков могут различаться. Так, возможны морфологические изменения метаподий вследствие нагрузки при использовании лошади в качестве вьючного животного [Outram et al., 2009]. Другая черта, которая может быть связана с деятельностью человека, – патологический износ челюстей и зубов, вызванный удилами [Anthony, Brown, 2011]. Он возникает в результате натягивания вожжей и проявляется в скосе жевательной поверхности мезиального угла второго нижнего премоляра более чем на 3 мм [Anthony, Brown, 1991; Brown, Anthony, 1998].

Обзор по регионам

Для оценки времени и реконструкции маршрутов проникновения одомашненных лошадей в Месопотамию и Египет в конце III – начале II тыс. до н.э. необходим анализ фаунистических материалов с соседних территорий. Областью, промежуточной между Евразийской степью, с одной стороны, и Левантом, Ираном и Анатолией – с другой, является Закавказье.

Закавказье. Через данный регион, вероятнее всего, происходило распространение домашних лошадей из Евразийской степи на Ближний Восток (рис. 2). Лошади появились на Кавказе во время майкопского и раннезакавказского периода, 3500–3000 лет до н.э. [Anthony, 2007, р. 221]. Поскольку нет свидетельств присутствия популяций диких лошадей на этой территории в раннем голоцене, приходится заключить,

Рис 2. Хронология и распределение останков E. caballus в Юго-Западной Азии.

a – натуфийский период; б – докерамический неолит В; в – поздний неолит; г – ранний энеолит; д – поздний энеолит; е – ранний бронзовый век; ж – средний бронзовый век; з – поздний бронзовый век; и – железный век I; к – железный век II.

что лошади попали туда либо из черноморско-каспийских степей, либо из Восточной Анатолии.

Древнейшие останки лошади в Закавказье относятся к концу IV тыс. до н.э. Они найдены в Азербайджане на памятнике Аликемек-Тепеси, расположенном в степи к югу от Куро-Аракского междуречья [Mallory, 1989, p. 232]. Были идентифицированы два вида лошадиных, более крупный из которых, по мнению советских археологов, является древнейшей домашней лошадью в Закавказье [Энеолит СССР, 1982, с. 134–135].

Самые надежные свидетельства доместикации лошадей происходят с памятника Мохраблур в Армении и датируются поздним энеолитом [Anthony, 2007]. Они основываются на анализе износа зубов пятилетнего жеребца. Сильная стертость мезиального края вторых нижних премоляров (скос более 3 мм) свидетельствует об использовании удил [Ibid., р. 221]. Так как эти останки происходят из позднеэнеолитического слоя, лошадь проникла в Закавказье до 3000 г. до н.э. [Anthony, Brown, 1989, р. 102].

Памятник Хором расположен на Ширакской равнине на северо-западе Армении. Период обитания здесь людей охватывает 5 тыс. лет от эпохи ранней бронзы I (РБВ I) до раннего железного века I (РЖВ I). Радиоуглеродная дата слоя РБВ I (образец AA-7767 из раскопа 1990 г.) 3371–3136 лет до н.э. (доверительный интервал 1 σ) [Badjalan et al., 1992, 1993]. В течение полевых сезонов 1992–1993 гг. было найдено более 6 000 экз. фаунистических остатков, некоторые из них хорошей сохранности. Кости одомашненных животных составляют 92,4 % от всех определимых образцов, что указывает на скотоводческое хозяйство. На долю лошади приходится 6,7 % костей, найденных в слоях от РБВ I до РЖВ I [Badjalan et al., 1994].

Анатолия. Согласно широко распространенному мнению, лошади вымерли на большей части территории Старого Света в конце плейстоцена, после чего якобы сохранялись лишь малочисленные изолированные популяции в разных районах Европы [Anthony, 2007, p. 198]. Однако недавние исследования показали, что дикие лошади водились в голоцене также в Центральной и Восточной Анатолии. Судя по фаунистическим о статкам с неолитических поселений Чатал-Хююк и Пинарбаши, в период 7400– 6200 лет до н.э. некоторую долю охотничьей добычи обитателей Анатолийского пло скогорья составляли эти животные [Martin, 2013; Carruthers, 2013]. Дикие лошади еще сохранялись как в Восточной, так и в Северо-Западной Анатолии в IV–III тыс. до н.э. [Arbuckle, 2009].

Материалы памятника Кёшк-Хююк в Каппадокии указывают на то, что в VI тыс. до н.э. в рационе жителей данного района присутствовала конина. На памятнике выявлено пять культурных слоев, датируемых неолитом и энеолитом [Arbuckle, 2007]. Большинство останков лошадиных найдено в квадратах E–F/8–9 в ямах, расположенных на краю поселения в местах, которые специально предназначались для разделки туш крупных животных [Öztan et al., 2005]. Ранние горизонты V–II (6200–5200 лет до н.э., калибр.) содержали значительное число костей эквидов – ок. 23 % от всех фаунистических остатков, причем в некоторых местах поселения этот показатель достигал 50 %. На памятнике Кёшк-Хююк выявлено три вида лошадиных. Более мелкие экземпляры принадлежали куланам (E. hemio-nus) и плейстоценовым ослам (E. hydruntinus), а более крупные – диким лошадям (E. ferus) [Arbuckle, 2007; Martin, Russell, Carruthers, 2002].

Энеолитический памятник Чадыр-Хююк открывает перспективу обнаружения независимого центра доместикации [Sagona, 2011, р. 696]. Это одно из многочисленных поселений, возникших в бассейне Канак-Су в IV тыс. до н.э. Стратиграфическая колонка демонстрирует непрерывное обитание людей со среднего энеолита (5200 лет до н.э., калибр.) до 1100 г. н.э. [Arbuckle, 2009; Steadman et al., 2008]. Обнаружено большое количество костей эквидов – 3 % (71 экз. определимых) от всех фаунистических остатков. Их доля падает от 14 % в позднем энеолите и раннем бронзовом веке до менее 1 % в византийскую эпоху. Фаланга эквида (CD2015) из позднеэнеолитического слоя (фаза Ib, местонахождение 62, раскоп 770.900) свидетельствует о присутствии здесь лошадей с первой половины IV тыс. до н.э. (калибр.). На пяти изолированных костях из слоев позднего энеолита / раннего бронзового века I и железного века обнаружены надрезы (на плюсневых и пястных костях, а также на дистальном отделе лучевой). Кости лошадиных с надрезами составляют ок. 7 %, что сопоставимо с данными, полученными на некоторых памятниках Евразийской степи [Arbuckle, 2009].

Заметных изменений биометрических показателей костей лошади от позднего энеолита до железного века не прослеживается. Это свидетельствует о филогенетической преемственности и не согласуется с предположением о том, что домашние лошади проникли сюда извне в IV–III тыс. до н.э. На многих костях ног эквидов из слоя позднего энеолита выявлены патологические изменения, причем в 20 % случаев (30 экз. определимых) они отнесены за счет использования лошадей в качестве вьючных животных [Ibid.]. Если доверять этим данным, центральное плато Анатолии можно считать независимым центром доместикации лошади.

Северо-Западный Иран. Так как данный регион примыкает к Закавказью с юго-востока, домашние лошади могли распространяться по нему дальше на юг в конце IV тыс. до н.э. Имеются свидетельства доместикации лошади в ряде пунктов на равнине Каз-вин и в горах Загроса. Кроме того, некоторые данные указывают на то, что на территории Западного Ирана, как и в Восточной Анатолии, в голоцене сохранялись маленькие изолированные популяции диких лошадей. Их кости найдены в небольшом количестве на энеолитическом памятнике Заге северо-за- паднее Тегерана. Эти лошади древнее самых ранних одомашненных в Евразийской степи. По результатам радиоуглеродного датирования, памятник относится к переходному периоду от позднего неолита к раннему энеолиту – 5370/5070–4450/4220 лет до н.э. (калибр.) [Fazeli, Wong, Potts, 2005]. Найденные там зубы, плечевая и пяточная кости, а также несколько вторых и третьих фаланг дикой лошади датируются VI тыс. до н.э. [Mashkour, 2003, р. 134–135]. Подобно находкам в Анатолии, они показывают, что в голоцене дикие лошади были распространены шире, чем считалось прежде.

На памятнике Кабрестан на равнине Казвин обнаружены свидетельства присутствия лошадей в более позднее время. Эти останки синхронны обнаруженным в Центральной Анатолии и Закавказье (III тыс. до н.э.). Пяточная кость из Кабрестана сопоставима по размерам с соответствующими костями домашней лошади [Ibid., р. 134].

На памятнике Годин-Тепе, расположенном в долине Кангавар (Западный Иран) на высоте 1600 м над ур. м., выявлено по крайней мере 10 отдельных культурных фаз, наиболее ранняя из которых относится ко времени ок. 4500 лет до н.э. [Young, 1969]. Материалы слоя IV свидетельствуют о вторжении с севера носителей яникской (раннезакавказской) культуры. В этом слое найдены наиболее ранние на данном памятнике останки E. сaballus [Burney, Lang, 1971, р. 52–53; Gilbert, 1991, p. 75–76; Young, 1969, p. 19–20]. В результате раскопок 1967–1973 гг. получена значительная фаунистическая коллекция, относящаяся к фазам III и IV [Gilbert, 1979]. Эквиды лучше всего представлены в слое IV (146 экз. определимых). Большинство из них отнесено к куланам ( E. hemionus ), а ок. 6 % – к домашней лошади ( E. сaballus ) на основании размеров [Gilbert, 1991, р. 78, 87]. В слое IV/V обнаружены нижний моляр и полная третья пястная кость представителей лошадиных. Последняя имеет черты, характерные для костей E. сaballus – медиолатеральные бугорки и слабый дорсальный рельеф [Ibid., р. 96].

Видовая принадлежность моляров проблематична из-за их плохой сохранности и возможных признаков гибридизации. Однако многие моляры обнаруживают черты, присущие зубам домашней лошади, в частности т.н. sulcus externus – сильно вытянутую метало-фидную складку между гипоконидом и протоконидом. На одном из изученных моляров обнаружены признаки, специфичные только для онагра, и еще на одном – признаки, характерные только для лошади; впрочем, и данный зуб несет некоторые черты смешения [Ibid., р. 88]. А.С. Гилберт проводит анализ ДНК, экстрагированной из костей животных, которые найдены в слое IV Годин-Тепе, с целью проверки возможности гибридизации разных видов эквидов в данном районе (устное сообщение, 2013 г.).

Сирия. Поскольку наиболее вероятным центром доместикации лошадей была Евразийская степь, хотя и анатолийское их происхождение не исключено, стоит обратиться к фаунистическим материалам позднего энеолита и раннего бронзового века из Северного Леванта, по территории которого домашние лошади могли проникать в Южный Левант и Египет. В ЮгоЗападной Азии в плейстоцене существовало несколько видов лошадиных, однако в результате аридиза-ции, имевшей место в начале голоцена, поголовье эквидов, в т.ч. и диких лошадей, резко сократилось [Orlando et al., 2009]. Тем не менее, судя по материалам ряда памятников в южной части региона, дикие лошади продолжали существовать там и в голоцене (рис. 3, 4).

В Сирии найдено лишь незначительное число фаунистических остатков, относящихся к III тыс. до н.э., – в основном на памятнике Тель-Хуэра. Он расположен в междуречье Хабура и Балиха, примерно в 11 км к югу от сирийско-турецкой границы и занимает площадь ок. 65 га [Akkermans, Schwartz, 2003, p. 256, 259]. Некоторые из обнаруженных в Тель-Хуэре костей эквидов по размерам превосходят соответствующие элементы скелета осла ( E. asinus ) и кулана

( E. hemionus ). В секторе IC, где располагался храм середины III тыс. до н.э., были найдены первая фаланга, дистальная часть плечевой кости и лопатка. Все они по своим размерам попадают в пределы вариации костей домашней лошади, что свидетельствует о присутствии последней на территории Сирии ок. 2650 лет до н.э. [Vila, 2006, р. 118, 120].

Южный Левант. В долине Иордана на поселении натуфийского периода Вади-Хамме-27 древностью ок. 12 тыс. лет (калибр.) были обнаружены останки дикой лошади, подтверждающие, что она обитала на юге Леванта в конце плейстоцена. На этом памятнике останки представителей семейства лошадиных со ставляют ок. 2 % от общего числа определимых ко стей животных. Единственный нижний зуб был диагностирован как принадлежащий дикой лошади на основании U-образной буккальной складки, умеренно вытянутой в сторону лингвальной [Edwards, Martin, 2013, р. 337]. Дополнительные свидетельства существования дикой лошади в натуфе представлены в пещере Хайоним в Верхней Галилее, где в слое В (11403–10370 лет до н.э., калибр.) найдена лошадиная кость, принадлежавшая, по-видимому, E. ferus [Stiner, 2005, р. 256].

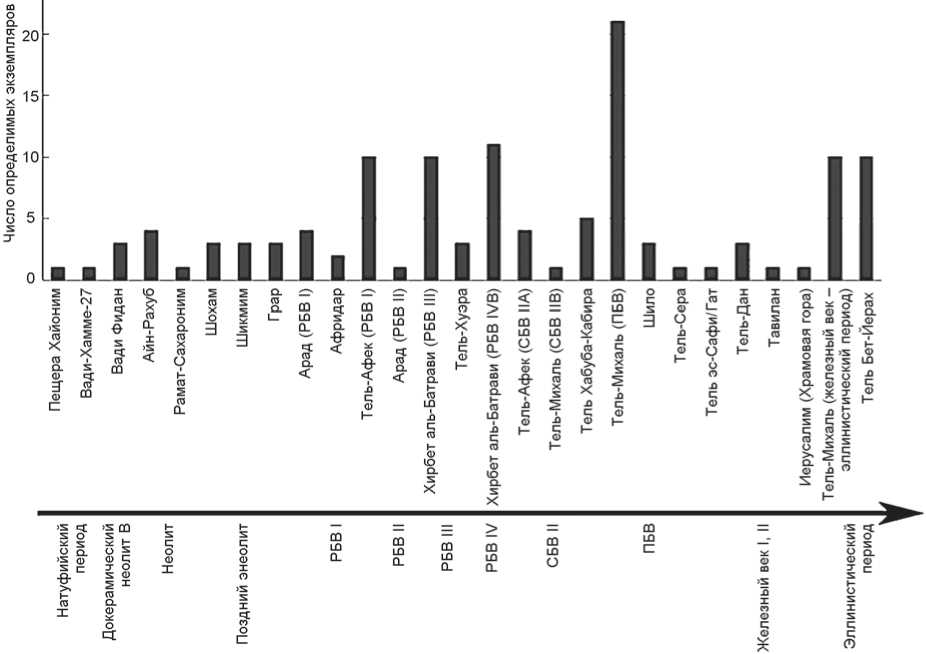

Рис. 3 . Число определимых костей E. caballus на памятниках Леванта. РБВ – ранний бронзовый век, СБВ – средний, ПБВ – поздний.

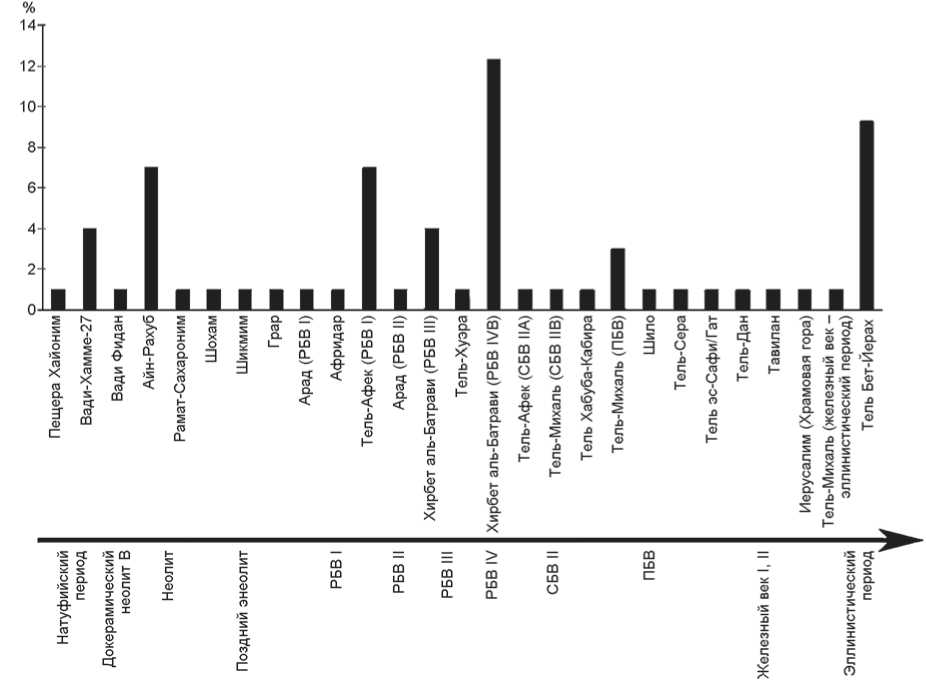

Рис. 4. Процентное содержание останков E. caballus в фаунистических материалах памятников Леванта.

Усл. обозн. см. рис. 3.

Останки дикой лошади, относящиеся к керамическому периоду (ярмукская культура), обнаружены на северо-западе Иордании. Памятник Айн-Рахуб расположен на нижней террасе западного берега высохшей реки Вади-эр-Рахуб, примерно в 13 км к северо-востоку от пос. Ирбид [El-Shiyab, 1997, р. 593]. В его позднеярмукских слоях найдены четыре первые фаланги, принадлежавшие диким лошадям, судя по массивным диафизам и хорошо выраженным дистальным надсуставным бугристостям [Ibid., p. 594–596]. Они составляют 7 % от всех определимых костей животных из данного слоя. К тому же времени относится пястная кость из Рамат-Сахаронима в пустыне Негев, принадлежавшая, судя по размерам, небольшой лошади [Horwitz, Rosen, Bocquentin, 2011]. На памятнике зафиксированы погребальные сооружения, датируемые 5000 лет до н.э. (тумулусы 28–30 и гробница 4) [Porat et al., 2006; Rosen et al., 2007]. Третья пястная кость, сросшаяся с грифельной, была найдена в одном контексте с человеческими останками. По результатам остеометрического анализа, она принадлежала домашней лошади E. caballus, сходной с лошадью позднего бронзового века из Солеба (Египет) [Clutton-Brock, 1974]. По другим данным, эта кость могла относиться либо к неизвестному виду крупных лошадиных, либо к необычно крупной особи дикого африканского осла (E. africanus), либо к дикой лошади. Последнее означало бы, что дикие лошади все еще водились в Южном Леванте в то время [Horwitz, Rosen, Bocquentin, 2011].

Пещерные погребения эпохи позднего энеолита на северном памятнике Шохам в долине р. Лод также, возможно, содержат кости E. ferus . Останки эквидов в изобилии найдены в пещере 4 (32,8 % от всех определимых фаунистических остатков). Из них 226 экз. принадлежали домашним ослам, а три посткраниальные кости были отнесены к крупному представителю семейства лошадиных – дикому африканскому ослу или домашней лошади. Единичная дистальная часть плюсневой ко сти имеет ширину 47,9 мм [Horwitz, 2007]; у домашней лошади этот показатель равен 52,3 мм [Clutton-Brock, Burleigh, 1979]. Таким образом, данный экземпляр мог принадлежать E. caballus . Впрочем, все три кости найдены в бровке сразу под дерном, а потому их датировка вызывает сомнение.

На не скольких памятниках на севере пустыни Негев обнаружены останки представителей семейства лошадиных, по размерам соответствующие костям доместицированных лошадей. В 1989 г. во время раскопок памятника Шикмим была найдена проксимальная часть плечевой кости (№ 89.1054), по размерам близкая к таковой у домашней лошади с поселения Гамла римской эпохи [Grigson, 1993]: ширина равна соответственно 92,6 и 91,2 мм [Levy et al., 1991]. Экземпляр из Шикмима вряд ли относится к позднему слою, тем более что и на данном памятнике, и еще на одном поселении в пустыне Негев (Грар) ко сти лошадей, общим числом семь, найдены в непотревоженных энеолитических слоях. Эта кость была обнаружена над полом подвала, погребенного под эоловыми отложениями, радиоуглеродная дата которых 3240 ± 75 лет до н.э. (калибр.), что подтверждает существование здесь данного вида в IV тыс. до н.э. К домашней лошади были отнесены еще несколько пястных костей из Шикмима с экзостозами на дистальных частях диафизов, связанными с тягловой работой [Grigson, 1993].

В Араде – городище раннего бронзового века в пустыне Негев – обнаружены о станки крупного представителя семейства лошадиных, датируемые на несколько столетий позже шикмимских. Памятник расположен на высоте 550 м над ур. м., примерно в 31 км к востоку от г. Биршеба. Слои IV–I датируются ранним бронзовым веком I и II и приблизительно синхронны первой и второй династиям Древнего Египта (3100–2950 и 2950–2650 лет до н.э. соответственно) [Davis, 1976; Kuhrt, 1995, p. 118]. В 1971–1974 гг. здесь найдена пястная кость, по размерам соответствующая костям домашних лошадей. К другим останкам лошадиных относится множество фаланг, три пястные кости и левая половина нижней челюсти с коренными зубами. Одна пястная кость (№ 8672, квадрат 4114, слой II) [Davis, 1976] довольно массивна. Ее максимальная длина 219 мм, ширина проксимальной части 51,8 мм. Многократно описанная пястная кость домашней лошади из Солеба (Египет, XVIII династия) значительно меньше – 215 и 48,6 мм соответственно, что убедительно доказывает принадлежность экземпляра из Арада доместицированной лошади [Clutton-Brock, 1974; Davis, 1976].

В ходе спасательных раскопок в Афридаре (квартале г. Ашкелона) было обнаружено крупное поселение раннего бронзового века I [Golani, 2008]. Там найдено ок. 4 тыс. определимых костей животных. Это самая большая фаунистическая коллекция раннего бронзового века в Южном Леванте. Большинство определимых костей эквидов было отнесено к домашнему ослу (E. asinus), видимо проникшему сюда из Египта, где он известен с середины V тыс. до н.э. Однако несколько посткраниальных костей по размеру не соответствовали этому виду, они принадлежали более крупным представителям лошадиных. В локусе 33 сектора Е найдены 32 лошадиные кости (27 экз. опре- делимых), в основном нижние и верхние челюсти. Минимальное число особей – четыре (три осла и одна лошадь). В секторах F и G обнаружены две крупные кости конечностей эквидов. Дистальная ширина лучевой 66,4 мм, большеберцовой 74,5 мм [Kansa, 2004], что укладывается в пределы вариаций у лошадей, как диких, так и домашних.

Появление доместицированных лошадей в Египте ок. XVII в. до н.э., скорее всего, объясняется технологическими и торговыми связями с Левантом. Кости E. caballus , близкие по времени или чуть более ранние, чем останки лошади из Бухена, обнаружены на трех памятниках раннего и среднего бронзового века в Южном Леванте – Тель-Афек, Хирбет аль-Батрави и Тель-Михаль.

Тель-Афек – одно из укрепленных поселений, возникших в Леванте в начале III тыс. до н.э. Выявлено несколько этапов заселения, охватывающих огромный период от эпохи ранней бронзы I (фаза С, 3150–2850 лет до н.э.) до начала XX в. Останки диких или домашних лошадей найдены в двух пунктах. В секторе В в слое эпохи ранней бронзы I обнаружено 10 элементов скелета лошади (число особей неизвестно), а в слое среднего бронзового века IIА – три, еще один найден в том же слое в секторе А, у дворцового сооружения. Большинство определимых останков домашней лошади – зубы [Hellwing, 2000, p. 294, 297, 305].

На памятнике раннего бронзового века Хирбет аль-Батрави в Иордании, раскопки которого ведутся с 2005 г. университетом Ла Сапиенца, останки диких или домашних лошадей обнаружены в слое эпохи ранней бронзы III (середина III тыс. до н.э.). Около 2700 лет до н.э. землетрясение разрушило значительную часть поселения, однако его площадь продолжала расти и после стихийного бедствия [Nigro, 2013]. В секторах 3а и 3b в слоях раннего бронзового века III, относящихся к периоду после землетрясения, было обнаружено по меньшей мере 10 костей домашних лошадей (минимальное число особей – три). В дальнейшем еще 11 экз. были найдены в слое эпохи ранней бронзы IVB. Это позволяет говорить о существовании домашних лошадей на поселении Хирбет аль-Батрави в период 2700–2100 лет до н.э. [Alhaique, 2008].

Останки E. сaballus , близкие по времени к бухен-ской лошади из Египта, обнаружены в Израиле на памятнике Тель-Михаль, расположенном на прибрежной равнине, примерно в 12,5 км к северу от древнего города Яффа [Herzog, Rapp, Muhly, 1989, p. 3]. Поселение возникло в среднем бронзовом веке IIB (1800–1550 лет до н.э.) и просуществовало до начала арабского периода. Большая часть изученных культурных и фаунистических остатков была получена в секторе А, раскопанном на площади примерно 1600 м2

[Herzog, Negbi, Moshkowitz, 1978; Herzog, Rapp, Muhly, 1989, p. 5].

Анализ фаунистических материалов из слоя, от-но сящего ся к среднему бронзовому веку, выявил небольшое количество о станков E. сaballus (0,9 % всей коллекции). В отложениях позднего бронзового века (1700–1200 лет до н.э.) обнаружен 21 элемент скелета животных этого вида (число особей неизвестно). Останки доместицированных лошадей найдены также в слоях железного века, персидского и эллинистического периодов, но в более поздних отложениях они отсутствовали [Hellwing, Feig, 1989, p. 236–242]. Фаунистическая коллекция Тель-Михаля надежно подтверждает присутствие E. сaballus в Леванте в XVII в. до н.э. Важность памятника обусловлена тем, что возникновение этого поселения совпадает по времени с правлением гиксосов в Нижнем Египте и появлением там доместицированных лошадей.

Обсуждение

Останки лошадей на памятниках эпохи поздней бронзы малочисленны и до, и после появления боевых колесниц. Найденные в библейском городе Шило три кости E. caballus могут относиться к позднему бронзовому веку, но подобные находки отсутствуют в слоях эллинистического и римского периодов, когда, как доподлинно известно, доместицированные лошади существовали в данном регионе [Hellwing, Sadeh, Kishon, 1993, p. 311, 314].

Надежно установить факт доместикации можно лишь по стертости от удил на зубах или по связанным с лошадиными костями культурным остаткам. Можно, однако, предположить, что к XVII в. до н.э. левантийские представители E. caballus , вероятнее всего, были одомашнены. Остатки E. caballus/ferus , зафиксированные повсеместно в Леванте, Иране и Анатолии начиная с середины голоцена, могли относиться к небольшим диким популяциям, которые продолжали населять эти регионы уже после вымирания основной массы животных данного вида.

Если учесть, что домашняя лошадь проникла на территорию Леванта из Евразийской степи в конце IV тыс. до н.э., становится очевидным: E. caballus не заменила осла (E. asinus) в качестве вьючного животного. Начиная с III тыс. до н.э. лошади расселились на землях Анатолии, Ирана и Сирии, однако до конца III – начала II тыс. до н.э. они не проникли на территорию высокоразвитых цивилизаций – месопотамской на юге, хараппской на юго-востоке и египетской на юго-западе [Postgate, 1992, p. 161; Bökönyi, 1997; Emery, 1960]. Это может быть связано с большими затратами на содержание лошадей или отсутствием пригодных пастбищ. Кроме того, содержать лошадей, возможно, было менее выгодно, чем уже использовавшихся в данных регионах дешевых и легких в управлении вьючных животных.

E. caballus не получили широкого распространения на Ближнем Востоке до тех пор, пока люди не стали использовать повозки для дальних торговых связей и колесницы для боевых действий, т.е. до конца III – начала II тыс. до н.э. Древнейшие колесницы обнаружены на степных поселениях типа Синташты в Южном Приуралье. В Волго-Донской лесостепи повозки и предметы упряжи встречаются повсеместно в синташтинских погребениях, датируемых временем ок. 2000 лет до н.э. (калибр.) [Kuznetsov, 2006]. Если колесницу действительно изобрели в Синташте, то гипотеза о связи между распространением индоевропейского языка и всадничеством приобретает некоторый вес. Считается, что носители синташтинской культуры говорили на индоарийских языках индоевропейской семьи, поскольку погребальный обряд, жертвоприношения лошадей и другие элементы этой культуры имеют параллели в Ригведе. Если так, то распространение колесниц можно было бы связать с индоевропейскими миграциями. Однако, как показывает анализ фаунистических остатков, связать с этими миграциями распространение домашней лошади нельзя.

Редкость останков E. caballus в голоцене Леванта может объясняться спецификой местного коневодства. Лошадей там использовали как-то иначе, чем других домашних животных, служивших объектами мясного животноводства. Как отмечает К. Григсон (устное сообщение, 2014 г.), редкость костей E. сaballus является общей чертой периодов, следующих за поздним бронзовым веком. Это относится и к памятникам, где коневодство подтверждено письменными источниками. Фаунистические остатки принадлежат лишь тем животным, туши которых разделывались на поселении. Отсутствие лошадиных костей может указывать на то, что конину не употребляли в пищу и скелеты лошадей могут находиться вне памятника. Если лошадей выгоняли на пастбища, то, очевидно, их останки ищут не там, где нужно.

Список литературы Доместикация лошади в Юго-Западной Азии

- Энеолит СССР / ред. В.М. Массон, Н.Я. Мерперт. - М.: Наука, 1982. - 360 с. - (Археология СССР).

- Akkermans P.M.M.G., Schwartz G.M. The archaeology of Syria from complex hunter-gatherers to early urban society, ca. 16,000-300 BC. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. - 485 p.

- Alhaique F. Appendix A: faunal remains // Khirbet al-Batrawy II: The EB II city-gate, the EB II-III fortifications, the EB II-III temple: Preliminary report of the second (2006) and third (2007) seasons of excavations / ed. L. Nigro. - Rome, 2008. - P. 327-358. - (Studies on the Archaeology of Palestine & Transjordan; vol. 6)

- Anthony D.W. The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world. - Princeton: Princeton Univ. Press, 2007. - 568 p.

- Anthony D.W., Brown D.R. Looking a gift horse in the mouth: identification of the earliest bitted equids and the microscopic analysis of wear // Early Animal Domestication and its Cultural Context / eds. P.J. Crabtree, D.V. Campana, K. Ryan. - Philadelphia: The Museum Applied Science Center for Archaeology, 1989. - P. 99-116.