"Дополненная реальность" и живопись: призрачные миры Тимура Хужина

Автор: Разуев Анатолий Владимирович, Верина Ульяна Станиславовна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Воздействие компьютерных технологий, достаточно давно влияющих на кинематограф и телевидение, стало актуальным и для живописи. На примере творчества челябинского художника Т. Хужина и некоторых работ других художников в статье показано, какие эффекты проявляются в их искусстве в связи с новой информационной технологией. Методами искусствоведческого анализа исследованы особенности в трактовке художниками сюжета произведения и в выборе средств художественной выразительности. В работах Хужина - художника и дизайнера, занимающегося созданием компьютерной графики, - выявлен взгляд метафизика компьютерной эры, который привык в виртуальном пространстве абсолютно свободно конструировать собственные миры и системы. В результате исследования выделены следующие черты, отражающие влияние «дополненной реальности» (англ. augmented reality, AR) на живопись: 1) наслоение смыслов, образов, создание для зрителя ситуации неопределенности, выбора, игры; 2) особое преломление окружающего мира, особая «оптика»; 3) «оживление» событий с натуралистической убедительностью - на одном полюсе или погружение в мир «машинного» искусства с его упорядоченностью и логикой - на другом; 4) провокация воображения зрителя на достраивание недостающих звеньев иных миров или образов. С широким вхождением в повседневность проявлений AR-технологий следует ожидать все больших изменений и укрепления новой тенденции в характере современного изобразительного искусства.

Современное искусство, живопись, тенденции искусства, АR-технологии, до-полненная реальность

Короткий адрес: https://sciup.org/147233459

IDR: 147233459 | УДК: 75.01 | DOI: 10.14529/ssh210208

Текст научной статьи "Дополненная реальность" и живопись: призрачные миры Тимура Хужина

Цифровые технологии сегодня пронизывают все сферы жизни. Искусство как форма человеческого сознания вполне закономерно осваивается в цифровой плоскости, воплощается в одном из главных феноменов эпохи постмодернизма – цифровом искусстве. Но изменениям подвержены и традиционные техники. Мышление человека меняется, на его воображение воздействуют, в частности, такие компьютерные технологии, как виртуальная и дополненная реальность, и, как следствие, изменяются результаты визуального отображения окружающего мира художниками. Таков, например, тезис исследования тенденций развития визуальных искусств: «…в большинстве современных произведений визуального искусства художник фиксирует перестройку и возникновение нового типа эстетического восприятия человека эпохи полионтизма1» [1, с. 190].

Данная статья рассматривает произведения современной живописи, усматривая в них отражение явлений технологии дополненной реальности. Эти явления влияют на современного зрителя и художника не только лишь при непосредственном восприятии, но и косвенно, – например, через кинофильмы или рекламные ролики. Какие эффекты проявляются в живописи в связи с новым информационным окружением, будет показано на примере творчества челябинского художника Тимура Хужина и нескольких работ других ху- дожников. Рассмотренные в статье произведения выставлялись в Зале искусств ЮУрГУ или изучались при подготовке выставок [2–6, 7–10].

Компьютерные технологии, в частности, виртуальная и дополненная реальность, изменяют привычное для нас визуальное восприятие. Виртуальная реальность – это искусственно смоделированная на компьютере среда, ощущения которой передаются пользователю, воздействуя на его органы восприятия. Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) – это технология, которая позволяет накладывать созданные на компьютере тексты и визуальные объекты на существующую объективную реальность. Виртуальная реальность предлагает пользователю погрузиться в новый искусственный мир, а дополненная лишь вносит в восприятие реального мира некоторые искусственные элементы.

Термин «дополненная реальность» можно трактовать и более широко: это реальность «достроенная», «расширенная» – с помощью текстов, объектов, компьютерных технологий. При таком подходе можно утверждать, что объекты изобразительного искусства всегда визуально и физически дополняли пространство человека, были способны изменять его сознание, переносить в свой мир. В этом же направлении действует и дизайн. Компьютерная дополненная реальность отличается тем, что имеет виртуальный результат, но при этом имеет массовый характер и может быть распространена глобально. Воплощенные примеры дополненной реальности с конца прошлого века широко демонстрируются кинема- тографом, а в настоящее время доступны каждому пользователю цифрового мобильного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, камеру, экран и подключение к сети интернет.

Обзор литературы

Сама технология «дополненной реальности» вписана в более глобальный процесс развития технических средств работы с информацией и осмысливается как часть «визуального поворота». Сегодняшнее состояние этого процесса обозначено как третий по времени визуальный поворот [11, с. 119], который произошел в 2000-х годах и был обозначен технологическим прорывом в создании реалистичного изображения. Но понятие визуального поворота, возникшее во второй половине ХХ века, характеризует не столько уровень технологических достижений, сколько смену парадигмы культуры – переход от «книжной» культуры к «экранной». В таком смысле понимаемый «визуальный поворот» неверно разделять на первый, второй или третий, однако следует учитывать, что это понятие вбирает «…несколько “поворотов” – iconic turn, pictorial turn, imagic turn2, visual turn , [иконический поворот, пикториальный поворот, имагический (образно-магический) поворот, визуальный поворот] – представляющих собой концептуальные конструкции, при помощи которых … представители … социогуманитарных наук предпочитают описывать современное состояние культуры» [13, с. 17]. В настоящее время наиболее востребован именно термин «визуальный поворот», характеризующий преобладание в современной культуре визуальных образов, легкость вхождения их в медиапространство и мгновенный характер их распространения.

Технически «дополненная реальность» в культуре реализуется несколькими направлениями. На примере применения АR-технологии в музеях можно говорить о следующих возможностях:

-

- в деталях изучить экспонат;

-

- показать копию или 3D-модель объекта, который отсутствует в экспозиции или изменился со временем;

-

- «оживить» объект, добавить к его восприятию различные эффекты, изменить окружение;

-

- предоставить информационное текстовое, аудио- и видео- сопровождение экспоната;

-

- составить навигацию по музею [14, 15].

Обращение к дополненной реальности позволяет обеспечить по сравнению с традиционным экспонированием большую вовлеченность зрителей. Это достигается показом незаметных на первый взгляд нюансов, приданием изображению объема, многомерности, введением интерактивных, игровых сценариев.

Методы исследования

Так же, как в свое время возникновение фотографии повлияло на характер живописи и ход развития искусства, так и сегодня следует ожидать изменений в характере современной живописи под влиянием вхождения в повседневность АR-технологии. Эти изменения можно ожидать как в трактовке художниками сюжета произведения, так и в выборе средств художественной выразительности. Чтобы выявить указанные изменения, в процессе исследования были использованы методы искусствоведческого анализа – формальностилистический, иконологический и сравнительностилистический.

Результаты и дискуссия

В статье рассмотрены несколько живописных произведений, в которых, на наш взгляд, сказываются результаты распространения в повседневности дополненной реальности.

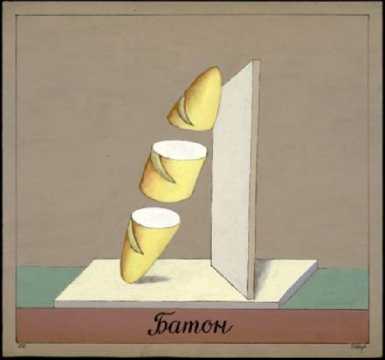

Главными свойствами картины Виктора Пивоварова (р. 1937) «Батон» (рис. 1) являются неопределенность, ситуация выбора и игра .

Рис. 1. Пивоваров В. Д. Батон, 2002.

Оргалит, масло. 57х61

Fig. 1. Pivovarov V. D. Baton, 2002.

Hardboard, oil. 57x61

Автор играет с сознанием зрителя и ставит перед выбором. С точки зрения формы:

-

- выбор прямой или обратной перспективы при выборе правой или левой стороны от вертикально стоящей плоскости;

-

- выбор главных вертикальных линий «золотого сечения», обусловленный выбором точки зрения при восприятии «батона». Можно выбрать – воспринимать ли картину целиком или только левую часть, отгороженную вертикальной плитой;

-

- выбор горизонтальных линий «золотого сечения» – при выборе включения или исключения из художественного пространства подписи «Батон»;

-

- игра в реальность, заданная тенью. Тени нижней части «батона» и вертикальной плиты направлены в разные стороны, а остальные предметы, включая белое основание, – не отбрасывают тени;

-

- игра в реальность, заданная парением частей «батона»;

-

- игра в значимость: что важнее – наличествующие части батона или отсутствующие? Что стало с отсутствующими?

С точки зрения содержания можно прочитать (обыграть) картину как символ. На зеленой плоскости, словно траве, в строгих геометрических формах возвышаются творения рук человеческих – вертикальная плита (небоскреб?). Фон – не цвета неба, а некая метафизическая мгла. Батон – пища – парит в невесомости сообразно неведомому замыслу, без малейшего своеволия. Только внешние черты отсылают сознание зрителя к батону. Срезы же – как белое овальное окно комментария (снизу окна виден крючкообразный отвод-углубление в батоне), в которое еще предстоит что-то вписать. Или толщи кусков батона – это спрессованные листы комментариев с чистым листочком сверху? Тогда батон – это некая духовная «пища», способная воспарить над небоскребами. И в такой трактовке интересно, что автор закрывает верхний кусок, ставит предел комментариев (выше – Бог?).

Картина, казалось бы, создана для того, чтобы сознание зрителей порождало интерпретации. Эти интерпретации, обусловленные собственными визуальными свойствами картины, создают дополненную реальность к сюжету произведения. Но и сам сюжет создан художником как дополненная реальность к реальному объекту.

В картине «Брестская крепость» Леонида Штрикмана (р. 1968) (рис. 2) натуралистичность изображения способствует вовлечению зрителя в действие, созданию документально достоверного «кадра». Внимание привлекают мгновенно считываемый сюжет, напряженный колорит, яркость вспышек взрывов снарядов. Здесь так же, как в произведении выше, можно видеть ситуацию неопределённости в характере перспективы – группа атакующих расходится из одной точки схода на заднем плане, но бег левого солдата на переднем плане и направление штыка правого задают точку схода перед картиной. Специфику современной визуальности особенно полно отражает сюжет. Атака советских воинов направлена на врагов, но на пути атаки стоит зритель. Такая коллизия была бы недопустима в нашей культуре еще лет двадцать назад. Но сейчас зритель, знакомый с киносюжетами путешествий во времени и призрачным присутствием при событиях про- шлого, спокойно принимает свою роль наблюдателя при реконструкции эпизода войны.

Рис. 2. Штрикман Л. Л. Брестская крепость, 2015. Х.м.

Fig. 2. Shtrikman L. L. Brest Fortress, 2015. Oil on canvas

Дополненная реальность здесь проявляется в своем наиболее частом применении. Она «оживляет» события прошлого, усиливает сопричастность зрителя к происходящему, вовлекает в процесс восприятия художественного произведения.

В творчестве челябинского живописца Виктора Скобелева (1952–2020) ближе к 2000-м годам сформировалась стилистическая линия тематической картины, в которой произведение зачастую превращается в визуальную загадку. Образ человека возникает из кажущегося хаоса цветных мазков и пятен, а зритель получает определенное удовольствие, прозревая, разгадывая образ, созерцая процессы его проявления и растворения. Другая сторона этой визуальной загадки – попытка понять, как художник создает образ; зрение будто подводит – всматриваясь в детали полотна можно видеть лишь набор мазков. Эта стилистическая линия далека от импрессионизма, в котором контуры фигур теряют четкость линий; не сопрягается она и с кубизмом, разлагающим объемы на простые геометрические фигуры. Персонажи картин растворяются в окружающем пространстве, являются его равноправной частью, проливают на зрителя энергетику вибрирующих красок.

Картины Виктора Скобелева этой стилистической линии, как, например, «Лето» (рис. 3), предельно условны. Шагая на границу зримого мира, художник доводит видимость предметов до состояния, когда растворяются их контуры, а различимы лишь цветные пятна. Художник создает, с одной стороны, симфонию «звучания» этих пятен, а с другой – ситуацию игры, визуальной головоломки, постичь которую можно через погружение в цветовые отношения. Дополненная реальность в этом случае создается не в области интерпретации смысла или в познании предмета, а в «оптике», в способе человека видеть окружающий мир, воспринимать его «энергетику».

Рис. 3. Скобелев В. Н. Лето, 2012. Х.,м. 60х50 Fig. 3. Skobelev V. N. Summer, 2012.

Oil on canvas. 60x50

От Тимура Хужина (р. 1979) в большей степени следует ожидать демонстрации на полотнах своего «цифрового сознания». Он не только художник, но и дизайнер, сотрудник ГТРК «Южный Урал» (г. Челябинск), занимающийся созданием компьютерной графики.

Выставка «Механика фантазии», прошедшая в 2020 г. в Зале искусств ЮУрГУ, представила его яркое, порой экстравагантное творчество [2]. «Яркость» творчества в этом случае можно воспринимать и буквально: зачастую в произведениях используется язык компьютерной графики – яркий, порой кричащий по цвету. И это – отражение современного состояния визуальной культуры. «Вследствие преобладания визуальной, экранной культуры, постоянно сменяемых ярких образов всё, что не вписывается в этот карнавальный яркий ряд, остаётся незамеченным и за гранью доминирующей культуры» [16, с. 38].

В реальной репрезентации своих произведений художник обнажает взгляд метафизика компьютерной эры, который привык в виртуальном пространстве абсолютно свободно конструировать свои собственные миры и системы. Творчество Тимура Хужина подпитывается из нескольких источников, которые ярко представлены в его картинах, – это мультипликация и декоративноприкладное искусство. Это две его специальности и в то же время два языка, на которых он говорит со зрителем. Многие полотна Тимура похожи на кадры мультфильмов и при этом богато декорированы узорами. Язык мультипликации облегчает контакт с современным зрителем, а языки орнаментального и декоративно-прикладного искусства позволяют подключать возможности их многовекового развития: символику и орга- ничное взаимодействие с окружающим пространством.

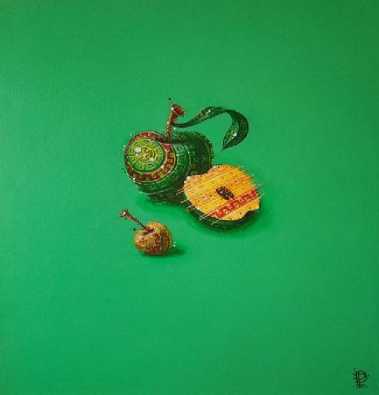

Как декларирует сам художник, он изобрел две авторские манеры живописи: «узорную» и «каллиграфическую». В первой роль главного выразительного элемента выполняют геометрические цветные узоры, орнаменты, которые по воле художника становятся объемными и пульсирующими. Складываясь линия за линией, они создают гибкий плотный фон для изображенных предметов, или испещряют привычные объекты своим ритмом, или создают графическую ауру вокруг контура изображения (рис. 4). Узоры становятся тем самым «порталом» в дополненную реальность, в которой работает главный принцип сюрреализма – «это не …» («это – не яблоко», «это – не бабочка», «это – не гранат»). Однако основой картины, отправной точкой служат простые и понятные образы из окружающей действительности. И здесь творчество Тимура расходится с другим принципом сюрреализма – «обычные предметы в необычных сочетаниях».

Рис. 4. Хужин Т. Г. Свежесть, 2019. Х., акрил. 85х69

Fig. 4. Khuzhin T. G. Freshness, 2019. Acrylic on canvas. 85x69

В произведениях Тимура мы видим не просто предметы, но образы, которые испещрены орнаментом. Автор разрушает видимую легкость и придает работам строгость, нарушает целостность фигур, выводя их в абстрактное поле. Строгая ритмичность и обилие углов, зубцов передают тревожность, пульсирующую напряженность. Читается меандр электрических импульсов, но меандр также отсылает сознание к простейшим орнаментам. Возможно, меандр несет магический смысл, символизирует течение человеческой жизни, сменяемость поколений, некий круговорот природных процессов. Так, простым и понятным предметам живописец придает символику вечного, наделяет смыслом мимолетное в бесконечном.

По сути, художник своей «узорной» манерой живописи создает состояние «остранения», отсылает зрителя в «дополненную реальность» изображенных объектов.

Вторая характерная манера Тимура Хужина – «каллиграфическая». Она появляется в его искусстве позже, под влиянием работы с компьютерной графикой, где важна тонкая и точная проработка деталей. В работах этого направления краски наносятся тонкими кистями, изображение формируется из штрихов разного цвета, наслаивающихся друг на друга, как можно видеть на рис. 5. Картины получаются реалистичными, но при этом преувеличена контрастность, яркость и видна дискретность формы. Здесь отсутствуют привычные для живописи мазки, оттенки цвета формируются благодаря оптическому смешению цветных штрихов, нанесенных строго ориентированным образом. Эта техника, наследующая принципы «дивизионизма», представляется колоссально трудоемкой, и результат работы теряет ощущение спонтанности и легкости (у работ «узорной» манеры ощущение легкости также в некоторой степени утрачивается благодаря уплотненному фону). Учитывая, что большинство полотен безлюдны и мрачны, хотя и написаны яркими красками, картины воспринимаются словно сгустки сумеречной энергии, не способной согреть зрителя, но способной переселить в мир призраков.

Рис. 5. Хужин Т. Г. Лунный свет, 2018.

Фрагмент. Х., акрил. 69х75

Fig. 5. Khuzhin T. G. Moonlight, 2018.

Fragment. Acrylic on canvas. 69x75

Воздействие этой манеры на зрителя кроется прежде всего в удивлении кропотливой работой, точно найденными положениями тонких штрихов, формирующими тот или иной образ. Форма красочных штрихов идентична графическим штрихам, точнее – гравюре. Вот только гравер создает изображение оттенками одного цвета, а Тимур работает широкой палитрой. В скрупулезно созданном произведении нет места спонтанному и случайному, в конечном счете оно кажется созданным машиной, направляет мысль к компьютерному искусству.

Через призму орнаментов и штрихов художник преломляет весь мир – от банальных фруктов и зданий до целых механизированных систем. Он не пытается запечатлеть реальное, скорее воплощает свои собственные миры. Эти миры существуют по свои законам, столь же фантастическим, как и они сами. С одной стороны, живописец показывает узнаваемые силуэты: животных, растения, музыкальные инструменты, двигатели, трубы – так он пытается осмыслить все окружающее, так рефлексирует, разгадывает устройство нашего мира, с другой же стороны, наоборот – старается сбежать от него, спрятаться в выдуманных утопичных сферах, где все подчинено высшему, очень логичному замыслу.

Сам живописец называет себя «художником создающим, а не «срисовывающим»». Метафорически его можно воспринимать как Механика – главного героя картин, преломляющего все вокруг своим механизирующим взглядом. Он остается вне художественного пространства: мы не знаем, как он выглядит, лишь понимаем, как он устраивает свой мир. На полотнах мы не видим жителей этой вселенной. Как будто человеку не осталось места в тех системах, что воссозданы фантазией Механика. Разве что появляются животные, пти- цы, насекомые, но воплощенные в механических конструкциях. Возможно, автор ведет разговор со зрителем о пути художника – о пути одиночки, отшельника, человека с другой планеты. Он нелюдим и не понят, да и не стремится быть понятым.

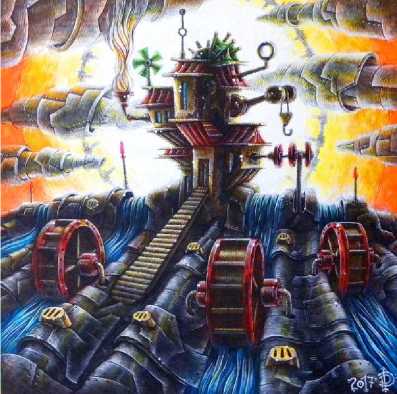

Рис. 6. Хужин Т. Г. Приют Механика, 2017.

Х., акрил. 70х70

Fig. 6. Khuzhin T. G. Priyut Mekhanika, 2017.

Acrylic on canvas. 70x70

На полотне «Приют Механика» (рис. 6) мы вторгаемся в его личное пространство, видим его небольшую хижину. Мы понимаем - Механик отсюда родом; это где-то далеко в пространстве и времени; здесь пересекаются архаичность и современность; здесь, не останавливаясь ни на секунду, вращаются маховики, перетекают жидкости, вырывается пар. Может быть, это - лачуга Творца, некого высшего существа, которое ежечасно трудится, чтобы создавать, конструировать жизнь. Этот уголок оторван от всего остального, сущего, но именно в затворничестве только и может существовать такой герой художника. Картина как будто движется прямо на наших глазах. Она динамична и светоносна и будто «перемалывает» наш мир в мир фантазии.

Художник в своих картинах не создает зрителю удобного мира. Он использует синтез реальных образов и выдуманных, фантастических комбинаций. Это способ заявить о неидеальности, несовершенстве окружающего континуума, о желании переделать, дооснастить его. Автор специально расщепляет мир на атомы, чтобы из них пересобрать новый, свой, но на основе старого, хорошо знакомого. Подкреплённые связью с реальностью, образы заставляют не воспринимать легковесно фантазийные живописные полотна, как в случае с полностью выдуманными мирами, а задуматься над смыслом существующего мира. «Дополненная реальность» здесь возникает на стыке реального мира и мира фантазии. Воображение зрителя достраивает недостающие звенья чуждых сред обитания.

Рис. 7. Хужин Т. Г. Свобода, 2016.

Х., акрил. 70х70

Fig. 7. Khuzhin T. G. Svoboda, 2016.

Acrylic on canvas. 70x70

Стрекозы из картины «Свобода» (рис. 7) уносят нас в мир фантасмагорий. Здесь что-то полуживое / полу-механическое. Неведомые создания как будто парят, но со скрипом. Перед зрителем -метафора несвободной свободы, какой-то закабаленной жизни, не имеющей будущего. Предметы или существа этого мира преображаются: наполняются шестеренками, шарнирами, трубками и проводами. Зритель может интуитивно представить, как все это функционирует, движется, как из труб вырывается пар, скрипят колеса, как работают насосы. В каждом случае это проработанная до мелочей вполне «жизнеспособная» модель.

К сконструированным, нереальным мирам Тимур относит и советские воспоминания (например, «Призрак мелодии» (рис. 8) - в названии картины - отсылка к марксовскому «призраку коммунизма»). Здесь нет механики и проявленной символики; прошлое представляется неким нереальным, утопичным пространством. Это мир, который перестал существовать, остались лишь воспоминания, и те, спустя годы, кажутся не вполне реалистичными.

Рис. 8. Хужин Т. Г. Призрак мелодии, 2019.

Х., акрил. 85х69

Fig. 8. Khuzhin T. G. The ghost of melody, 2019.

Acrylic on canvas. 85x69

Найденная оригинальная авторская стилистика работ Тимура в сочетании с фантастическим осмыслением сюжетов картин дает уникальные результаты. При этом художник не прибегает к собственно компьютерным технологиям, а показывает свое «цифровое сознание», пронизанное дискретными живописными битами - узорами и штрихами. Используется зачастую язык компьютерной графики - яркий, порой кричащий по цвету, иногда «мультяшный», с неестественными оттенками. Сложные композиции, составленные из мельчайших, скрупулезно прорисованных деталей и элементов, способны погрузить в другое измерение, в новую реальность - параллельную, призрачную и парадоксальную. Эти композиции -как приглашение в путешествие - в мир фантазии, энергии и творчества.

Выводы

Рассмотренные свойства языка живописи и трактовка сюжетов сформировались в том числе под воздействием эффектов дополненной реальности, стали востребованы, вероятно, как контраст к ускорившемуся темпу жизни, ее возрастающей публичности.

На основе рассмотрения произведений живописи можно говорить о следующих проявлениях влияния «дополненной реальности»:

-

- наслоение смыслов, образов, создание ситуации неопределенности, выбора, игры;

-

- особое преломление видения окружающего мира, особая «оптика»;

-

- «оживление» событий с натуралистической убедительностью – на одном полюсе и погружение в мир «машинного» искусства с его упорядоченностью и логикой – на другом;

-

- провокация воображения зрителя на достраивание недостающих звеньев образов.

С широким вхождением в повседневность проявлений AR-технологий следует ожидать все больших изменений и формирования новой тенденции в характере современного изобразительного искусства.

Список литературы "Дополненная реальность" и живопись: призрачные миры Тимура Хужина

- Горлова, И. И. Цифровизация как мегатренд развития современного общества и ее влияние на сферу культуры / И. И. Горлова, А. Л. Зорин, А. В. Крюков // «Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение». – 2020. – № 40. – C. 20–37.

- Ищенко, Е. Н. «Визуальный поворот» в современной культуре: опыты философской рефлексии / Е. Н. Ищенко // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. – 2016. – № 2(20). – С.16-27.

- Лисенкова, А. А. Виртуальные технологии в искусстве – новый фактор инкультурации и социализации / А. А. Лисенкова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 6 (86). – С. 35–42.

- Механика фантазии. Выставка живописи Тимура Хужина: Каталог / У. С. Верина, А. В. Разуев; под ред. Н. П. Парфентьева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 32 с.: ил.

- Парфентьева, Н. В. Высокое искусство в культурной жизни университета / Н. В. Парфентьева, С. Д. Ворошин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 66–76.

- Парфентьева, Н. В. К разработке концепции выставочной и образовательной деятельности университетского зала искусств / Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. – 2009. – Вып. 12. – С. 57–63.

- Парфентьева, Н. В. Картины с выставки «Человек. Война. Победа»: особенности претворения метода реализма / Н. В. Парфентьева, А. В. Разуев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 79–86.

- Парфентьева, Н. В. Основные направления деятельности университетского музея искусств и их научно-методическое обеспечение / Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. – 2009. – Вып. 13. – С. 48–51.

- Петрухина, О. В. Дополненная реальность в пространстве музея // Месмахеровские чтения - 2019: материалы междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 21-22 марта 2019 г. / науч. ред. А. О. Котломанов. – СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. – С. 122–125.

- Склярова, В. С. Визуальные повороты и зрелищная культура: теоретические аспекты и культурные практики / В. С. Склярова //Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 4 (52). – С. 116–121.

- Строева, О. В. Тенденции развития визуальных искусств под влиянием новых экранных технологий / О. В. Строева, С. В. Аронин // Наука телевидения. – 2019. – № 15.1. – С. 173–193.

- Ferdinand Fellmann. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Fellmann (дата обращения: 16.02.2021).

- Parfentieva, N. V. “Madonna of Demidovs” and “Madonna of Stroganovs”: to the question of the sociocultural space forming / N. V. Parfentieva, N. P. Parfentiev, S. D. Voroshin // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2019. – V. 13, № 7. – P. 1216–1239.

- Parfentieva, N. V. University Art Museum: the Basic Directions of Activity and Their Scientific and Teaching Aids / N. V. Parfentieva, N. P. Parfentiev // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2010. – V. 3 (3). – P. 413–421.

- Voroshin, S. D. Development of the Students’ Cultural Identity in the Course of Exhibition Activities of the University Art Museum Aids / S. D. Voroshin // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. – Vol. 7. – P. 1083–1089.

- Voroshin, S. D. On the Problem of the Studentship’s Cultural Identity Development / S. D. Voroshin // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2017. – Vol. 9. – P. 1450–1458.