Доверие к государственным и общественным институтам как условие гражданской самоорганизации

Автор: Руденкин В.Н.

Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep

Рубрика: Общество

Статья в выпуске: 1 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению проблемы доверия к государственным и общественным институтам. Дается анализ понятий “доверие”, “персонифицированное доверие”, “институциональное доверие”. Выявляются причины низкого уровня доверия к основным государственным и общественным институтам в современной России, отмечается важность укрепления партнерских отношений государства и гражданского общества.

Доверие, персонифицированное доверие, институциональное доверие, государственные институты, общественные организации

Короткий адрес: https://sciup.org/14214655

IDR: 14214655

Текст научной статьи Доверие к государственным и общественным институтам как условие гражданской самоорганизации

С проблемой дефицита (нехватки, «эрозии») доверия граждан к государственным и общественным институтам в той или иной степени сталкиваются все страны мира. Даже в развитых демократических государствах, по словам известного польского социолога П. Штомпки, постоянно происходят «отдельные исторические события, уничтожающие хрупкую ткань доверия: политические скандалы, разоблачения коррупции на массовом уровне, экономические аферы, превышение власти, ложь лиц, имеющих особое доверие, компрометация авторитетов» [1, с. 411]. И хотя в этих странах, как правило, не возникает серьезных кризисов легитимности существующих по- литических режимов, а граждане, даже несмотря на падение доверия к действующим политикам, сохраняют веру в институты демократии, тем не менее снижение доверия к политикам и – пусть опосредованно – к этим институтам негативно сказывается на морально-политической атмосфере общества.

Значительно серьезнее ситуация в так называемых «переходных обществах» – т.е. в странах, переживающих быстрые революционные по своим масштабам и характеру преобразования разных сфер жизни. Такие «исключительные исторические ситуации», по словам П. Штомпки, «подрывают доверие», приводят к «культурным травмам, од- ним из симптомов которых (наряду с апатией, ухода из публичной жизни, тоской по старым временам) является именно кризис доверия. Наиболее выразительный эффект такого рода оставляют революционные изменения. В настоящее время такая ситуация является типичной для посткоммунистических стран, в которых мы замечаем множество проявлений травмы» [1, с. 411]. Однако, независимо от этих отличий и колебаний в интенсивности проявления кризиса доверия в разных странах, «тенденция во всем мире является общей: спад доверия, распространение недоверчивости, цинизма, беспокойства и страхов» [1, с. 411–412].

О необходимости укрепления доверия людей к власти неоднократно говорил Президент РФ В.В. Путин. «Наш долг – укреплять доверие людей, – отмечал он в своем Послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2013 г. – Только в этом случае будет расти активность граждан, появится стремление внести свой вклад в развитие страны» [2]. Эту же мысль он высказал и через год, в декабре 2014 г., в очередном ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ: «Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия – это гарантия достижения успеха» [3]. Выступая на пленарном заседании Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития» в январе 2015 г., В.В. Путин заявил: «Мы все хорошо знаем, что Россия нередко сталкивается с серьезными вызовами. И чтобы достойно на них ответить, укрепить наше самосознание, нашу самостоятельность, суверенитет, в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и доверия в обществе, действовать в одной повестке дня, расширять пространство свободы для гражданской инициативы» [4].

О важности доверия граждан к институтам власти говорили многие ученые. Еще Конфуций в свое время неоднократно обращал внимание своих учеников на необходимость избегать возникновения конфликтов между управляемыми и управляющими: последние должны добиться, чтобы народ доверял им, и уметь сохранить это доверие. Отвечая на вопрос Цзы Гуна о сущности истинного управления государством, Конфуций отмечал, что в хорошо управляемом государстве должно быть «достаточно продовольствия, достаточно вооружения и народ должен верить ей (администрации. “ В. Р. )». Развивая эту мысль, он в ответах тому же Цзы Гуну сказал, что в случае крайней нужды можно отказаться от вооружения, продовольствия, но не от доверия народа, ибо если «народ перестанет верить, то государству не устоять» [Цит. по: 5, с. 237– 238]. К проблеме доверия в разное время обращались такие мыслители, как Г. Гроций, Дж. Локк, И. Кант, Э. Дюркгейм, П. Блау, Дж. Хоманс, Т. Парсонс, М. Доган, С. Липсет, Дж. Херц, П. Штомпка и многие другие. Подчеркивая роль доверия в организации общественной жизни, известный американский социолог А. Селигмен отмечает, что власть, господство и насилие на какое-то время могут решить проблему социального порядка, организации разделения труда, но «они не способны сами по себе обеспечить основу для поддержания этого порядка в долговременной перспективе» [6, с. 7].

Что же такое «доверие»? В толковых словарях этот термин определяется как «чувство или убеждение, что такому-то лицу, обстоятельству или надежде можно доверять, верить; вера в надежность кого, чего» [7, с. 449]; как «уверенность в чьей-н. добросовестности, искренности, в правильности чего-н.» [8, с. 170]. Известный польский социолог П. Штомпка определяет доверие как «ожидание добросовестного поведения других лиц по отношению к нам» [1, с. 45]. По мнению Э. Гидденса, доверие – это «вера в надежность человека или системы»

Руденкин В.Н.

В приведенных определениях доверия обращают на себя внимание несколько его ключевых характеристик. Во-первых, доверие означает позитивную оценку субъектом (индивидуальным или коллективным) какого-либо объекта, основанную на уверенности в добросовестности, надежности последнего; во-вторых, доверие формирует го- товность субъекта к взаимодействию с данным объектом либо к участию в определенной (общественной, политической, экономической и т.д.) деятельности; в-третьих, доверие существенно повышает вероятность достижения субъектом планируемого результата и тем самым выступает важным мотивационным фактором самой этой деятельности.

Особенно важную роль играет доверие как в процессах самоорганизации гражданского общества («горизонтальное доверие», как его называет П. Штомпка), так и в его взаимоотношениях с государством («вертикальное доверие»). Ученые справедливо указывают на то, что доверие является необходимым условием гражданской самоорганизации, включения человека в деятельность общественных организаций. И в то же время недоверие граждан политическим институтам фактически лишает их мотивации в каких-либо формах взаимодействовать с ними. Как справедливо отмечает П. Штомпка, «с тех пор как доверие трактуется как культурное явление, оно становится важным аспектом гражданского общества. Связанная сильными узами солидарная община граждан, принимающих участие в политике и лояльных к власти, не могла бы существовать без горизонтального доверия, каким граждане взаимно одаривают друг друга, а также вертикального доверия к публичным институтам» [1, с. 60].

Проблема доверия имеет много измерений. В контексте взаимоотношений государства и гражданского общества особое значение имеют два из них – институциональное (абстрактное) и персональное (персонифицированное). Институциональное доверие предполагает позитивную в целом ориентацию граждан на существующую политическую систему и проявляется прежде всего через их положительное отношение к составляющим ее институтам. При этом отрицательное отношение к конкретному должностному лицу (например, к президенту страны) может вполне сочетаться с об- щей позитивной оценкой самого института президентской власти. Точно так же критика депутатов или судей не означает еще обязательно отрицательного отношения к парламенту и суду как элементам политической системы. Таким образом, институциональное доверие достаточно надежно оберегает систему от потрясений, защищает ее от колебаний рейтингов тех или иных должностных лиц, позволяя работать в привычном режиме.

Иное дело - персонифицированное доверие, которое основывается на позитивном отношении к сильным, харизматичным лидерам и явно недооценивает значимость возглавляемых ими политических институтов. В определенном смысле высокий уровень доверия граждан руководителям госу- дарства можно назвать оборотной стороной низкого уровня доверия большинству политических и общественных институтов, являющегося, в свою очередь, следствием низкого качества их работы, недостаточной «отзывчивости» на реальные потребности людей.

Последние полтора десятилетия характеризуются сочетанием стабильно высокого уровня доверия населения В.В. Путину и заметно более низкого уровня доверия к большинству институтов государства и общества. "Одним из объяснений этого является то, что для многих россиян В.В. Путин выступает главным символом стабильности, порядка и нового курса реформ, образцом поведения настоящего политика, правильного отношения к действительности,

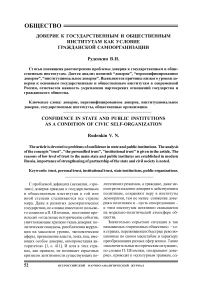

Таблица 1

|

Вполне заслуживает |

Не вполне заслуживает |

Совсем не заслуживает |

Затрудняюсь ответить |

|||||

|

2013 |

2014 |

2013 |

2014 |

2013 |

2014 |

2013 |

2014 |

|

|

Президент |

55 |

79 |

30 |

13 |

12 |

4 |

4 |

4 |

|

Церковь, религиозные организации |

48 |

54 |

25 |

20 |

10 |

7 |

17 |

19 |

|

Армия |

43 |

53 |

34 |

30 |

13 |

9 |

10 |

8 |

|

Правительство |

30 |

46 |

39 |

35 |

25 |

10 |

6 |

8 |

|

Органы госбезопасности |

36 |

46 |

32 |

32 |

14 |

9 |

18 |

14 |

|

Совет Федерации |

24 |

39 |

39 |

35 |

22 |

10 |

15 |

16 |

|

Госдума |

25 |

37 |

44 |

42 |

26 |

14 |

5 |

8 |

|

Печать, радио, телевидение |

24 |

36 |

50 |

40 |

19 |

14 |

8 |

11 |

|

Областные (краевые, республиканские) органы власти |

32 |

35 |

40 |

41 |

21 |

15 |

7 |

10 |

|

Прокуратура |

26 |

32 |

41 |

40 |

18 |

15 |

15 |

13 |

|

Профсоюзы |

18 |

28 |

34 |

27 |

26 |

20 |

23 |

25 |

|

Местные (городские, районные) органы власти |

27 |

27 |

42 |

43 |

26 |

20 |

6 |

10 |

|

Суд |

21 |

26 |

44 |

45 |

22 |

17 |

13 |

12 |

|

Полиция |

18 |

21 |

46 |

49 |

27 |

22 |

9 |

9 |

|

Политические партии |

12 |

18 |

46 |

49 |

33 |

23 |

10 |

11 |

Источник: Доверие институтам власти //

В какой мере, на ваш взгляд, заслуживает доверия…

Руденкин В.Н.

того, как надо реагировать государственному или политическому деятелю на происходящие события. В массовом сознании с его деятельностью ассоциируются конструктивные решения и главные позитивные перемены в стране" [14, с. 84]. "Мы живем во время всеобщего недоверия, - признает гендиректор ВЦИОМ В. Федоров. - …ВЦИОМ, как и другие, попал под этот тренд нарастающего недоверия всех ко всем. Не доверяют не только нам - не доверяют и СМИ (независимо от их политической ориентации), и властям, не доверяют и оппозиции" [15]. И хотя за последние пять лет отношение россиян к большинству из этих институтов заметно улучшилось, все же по степени народного доверия они (за исключением армии и РПЦ) пока уступают Президенту РФ (см. таблицу 1).

Низкий уровень доверия граждан к государственным институтам – во многом следствие их низкой эффективности, бюрократического стиля работы, недостаточной «отзывчивости» на инициативы гражданского общества, нежелания заниматься решением реальных проблем людей. Если исходить из того, что доверие к государству предполагает «убежденность в компетентности, добросовестности, честности, правдивости, бескорыстии политических элит, правительства, государственных учреждений» [16, с. 8], то логично допустить, что у многих россиян подобная убежденность еще далеко не сформировалась. Вот почему, например, испытывая потребность в защите трудовых прав (так, 73% респондентов ВЦИОМ в октябре 2014 г. заявили, что их трудовые права защищены недостаточно), лишь 3% респондентов обращались в суд для защиты этих прав, а 65% вообще не прибегали ни к каким способам их защиты [17].

Обращает на себя внимание, что немалое число россиян заведомо уверено в бесполезности каких-либо усилий по защите своих нарушенных прав. Лишь небольшая часть россиян уверена, что правоохранительные органы, включая полицию, могут защитить ее интересы. Полностью доверяют полиции лишь 13% россиян, в некоторой степени доверяют 43%, не очень доверяют 27% и совсем не доверяют 14%. Что касается отношения к полиции в целом, то лишь каждый пятый опрошенный (21%) согласился с тем, что «полиция оказывает гражданам существенную помощь в решении их проблем»; в то же время более половины опрошенных (58%) считают, что «помощь гражданам от полиции незначительная, хотя и вреда от нее нет»; а 13% и вовсе полагают, что «гражданам от полиции больше вреда, чем пользы». Лишь каждый четвертый опрошенный (24%) полагает, что полиция защищает каждого гражданина в равной степени; в то же время каждый третий (34%) считает, что полиция в наибольшей степени защищает интересы отдельных групп и слоев населения; 19% – свои собственные интересы; 15% – интересы правящих кругов [18].

Что касается недоверия граждан к общественным организациям, то его корни уходят в не столь далекое советское прошлое, когда членство в таких организациях было практически поголовным, однако не столько вследствие сознательности советских граждан, сколько за счет своего «добровольнопринудительного» характера. Имея дело длительное время с действовавшими под строгим партийным контролем (а потому далеко не самостоятельными) общественными организациями типа советских профсоюзов или ВЛКСМ, бывшие советские люди перенесли свой скепсис в отношении них на возникшие уже в постсоветский период общественные организации. А молодое поколение, которое о тех же советских профсоюзах или ВЛКСМ имеет очень поверхностное представление, не смогло – во всяком случае до настоящего времени – в достаточной мере осознать важную роль таких организаций в налаживании цивилизованного диалога государства и гражданского общества, в отстаивании и защите интересов различных социальных групп.

Среди других причин недоверия россиян к общественным организациям следует назвать то, что значительная их часть независимы лишь формально и продолжают тяготеть по ряду причин (материальных, организационных) к властным структурам [19, с. 137], а также разобщенность этих организаций. «В обществе пока не сложилось более или менее четкого понимания того, что сильные и ответственные профсоюзы, принципиальные правозащитные и другие общественные организации, отстаивающие интересы наемных работников, ассоциации, открывающие новые горизонты доверия, толерантности и взаимопомощи, являются важнейшим условием преодоления бедности и нищеты, снижения аномально глубокой социально-экономической дифференциации, справедливого решения разного рода спорных проблем» [14, c. 95].

В качестве примера приведем динамику отношения россиян к профсоюзам. За последние четверть века существенно сократилась доля россиян, высоко оценивающих роль профсоюзов в обществе, в защите прав трудящихся. Почти в шесть раз за эти годы сократилось число тех, кто отмечает возрастание роли профсоюзов в защите прав трудящихся, и, наоборот, в шесть раз увеличилось число респондентов, считающих, что эта роль профсоюзов снизилась. Так, если в 1989 г. роль профсоюзов в защите прав трудящихся в нашей стране «очень высоко» оценивали 5% респондентов, то в 2014 г. – 3%; «достаточно высоко» – соответственно, 18% и 9%; «достаточно низко» – 32% и 33%; «очень низко» – 20% и 35%; затруднились ответить – 25% и 21%. Если в 1989 г. более четверти респондентов (29%) были согласны с тем, что за последние три-пять лет роль профсоюзов в защите прав трудящихся возросла, то в 2014 г. таких «оптимистов» осталось только 5%; зато число «пессимистов» (считающих, что эта роль профсоюзов снизилась) выросло в шесть раз – с 7% в 1989 г. до 42% в 2014 г. [20].

На недоверие к общественным организациям накладывается недоверчивое (настороженное, подозрительное, опасливое) отношение россиян к людям. Вот, например, как отвечали респонденты на вопросы проведенного в ноябре 2013 г. социологами Фонда «Общественное мнение» опроса:

«Как вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?»:

-

- большинству людей можно доверять – 19%;

-

- в отношениях с людьми следует быть осторожными – 77%;

-

- затрудняюсь ответить – 4%.

«А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, то большинству из них можно доверять или в отношениях с ними следует быть осторожными?»:

- большинству можно доверять – 60%;

-

- в отношениях с людьми моего окружения следует быть осторожными – 36%;

-

- затрудняюсь ответить – 4%.

«Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не готовые объединяться с другими для совместных действий, даже если их идеи и интересы совпадают. К кому Вы отнесли бы себя – к первым или ко вторым?»:

-

- к первым (готовым объединяться) – 50%;

-

- ко вторым (не готовым объединяться) – 36%;

-

- затрудняюсь ответить – 14% [21].

Аналогичные ответы были получены и социологами Левада-Центра, задававшими респондентам в ноябре 2014 г. такой вопрос: «В целом Вы бы сказали, что людям можно доверять или что осторожность в отношениях с людьми никогда не помешает?»:

-

- практически всегда людям можно доверять – 5%;

-

- обычно людям можно доверять – 29%;

-

- обычно осторожность в отношениях с людьми не помешает – 42%;

Руденкин В.Н.

-

- практически всегда осторожность в отношениях с людьми не помешает – 20%;

-

- затруднились ответить – 4% [22, с. 23].

Закономерным следствием такого недоверия к людям является нежелание россиян принимать активное участие в деятельности общественных организаций. Так, по данным всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ в июле 2014 г., 84% респондентов не участвовали в деятельности общественных организаций в течение последних двух-трех лет; те же, кто так или иначе принимал такое участие, в основном ограничивался материальной помощью общественным организациям (вносил деньги на счет общественных организаций или оказывал им иную материальную помощь – 6%; участвовал в благотворительных акциях, устроенных общественными организациями, – концертах, выставках, благотворительных лотереях, аукционах – 6%) [23]. Как отмечает секретарь Общественной палаты РФ А. Бречалов, из 226 тыс. зарегистрированных в России НКО в настоя- щее время в лучшем случае эффективно работают 10–15% [24].

Стоит отметить, что государство в последние годы делает немало для широкого вовлечения неправительственных организаций, представляющих интересы массовых слоев общества, в процесс обсуждения актуальных проблем. Эту работу, конечно, необходимо продолжать, поскольку она будет способствовать повышению уровня доверия населения к институтам государства и общества, более полному учету групповых (в первую очередь социально-экономических) интересов в принимаемых государством решениях. Само участие организаций гражданского общества в обсуждении и выработке государственных решений позволит им почувствовать себя реальными субъектами политической жизни, а государство, в свою очередь, получит в их лице надежного союзника, не только участвующего в выработке политического курса, но и готового наряду с ним нести ответственность за его реализацию.

Список литературы Доверие к государственным и общественным институтам как условие гражданской самоорганизации

- Штомпка П. Доверие -основа общества/Пер. с польск. Н.В. Морозовой. М.: Логос, 2012.

- Послание Президента Федеральному Собранию . URL: http://www.kremlin.ru/news/19825 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Послание Президента Федеральному Собранию . URL: http://www.kremlin.ru/news/47173 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Форум «Государство и гражданское общество» . URL: http://www.kremlin.ru/news/47480 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Наука; Издательская фирма «Восточная литература», 1993.

- Селигмен А. Проблема доверия/Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002.

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1: А-З. Оформл. «Диамант». СПб.: ТОО «Диамант», 1996.

- Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1998.

- Доверие . URL: www.psyoffice.ru/6-567-doverie.htm (дата обращения: 12.04.2015).

- Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура//Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2012. № 2 (112).

- Шушпанов С.С. Доверие и справедливость: зависимость формирования представлений о справедливости от общественного доверия . URL: http://elibrary.ru/download/82736031.pdf (Дата обращения: 12.04.2015).

- Заболотная Г.М. Феномен доверия и его социальные функции//Вестник РУДН. Серия «Социология». 2003. № 1(4).

- Киселев В.О. Доверие к политическим институтам в России: опыт социологического мониторинга//Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2014. № 6.

- Козырева П.М., Смирнов А.И. Политическое доверие в России: некоторые особенности и проблема оптимальности//Вестник Института социологии РАН. 2015. № 1(12).

- Валерий Федоров: «Мы живем во время всеобщего недоверия» . URL: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=115172 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Штомпка П. Доверие в эпоху глобализации//Социальная политика и социология. 2006. № 4.

- Права трудящихся -и защищены ли они? . URL: wciom.ru/index.php?id=459&uid=115092 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Граждане о полиции: доверие, отношение, оценка . URL: wciom.ru/index.php?id=459&uid=115045 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Шиманская Э.С. Особенности развития институтов гражданского общества//Россия в поиске эффективной политики модернизации/Отв. ред. Михайлёнок О.М. М.: Институт социологии РАН, 2010.

- Профсоюзы в России: вчера и сегодня . URL: wciom.ru/index.php?id=459&uid=115119 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Доверие в обществе. Еженедельный опрос «ФОМнибус», 16-17 ноября 2013 г. . URL: http://fom.ru/TSennosti/11253 (Дата обращения: 12.04.2015).

- Общественное мнение-2015. М.: Левада-Центр, 2014.

- Общественные организации: «не был, не состоял, не участвовал…» . URL: http: wciom.ru/index.php?id=459&uid=115017 (Дата обращения: 12.10.2014).

- Елкина М. Президент получит полную картину состояния гражданского общества . URL: izvestia.ru/news/585163 (Дата обращения: 12.04.2015).