Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Архангельской области и интерпретации серий дендрохронологических датировок

Автор: Карпухин А.А., Гриценко Л.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся количественные и хронологические характеристики 13 древесно-кольцевых хронологий, полученных по материалам ранее исследованных архитектурных памятников Архангельской области. Рассматриваются результаты анализа количественного и хронологического распределения серий дендрохронологических датировок, полученных по образцам древесины отдельных построек с учетом исторических данных о времени их строительства. Прослеживается хронологический «шлейф» дат протяженностью до нескольких десятилетий, как правило, предшествующих известной по письменным источникам дате строительства.

Дендрохронология, древесно-кольцевые хронологии, русское деревянное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/143182471

IDR: 143182471 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.348-359

Текст научной статьи Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Архангельской области и интерпретации серий дендрохронологических датировок

1 Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № НИОКТР 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».

памятников деревянного зодчества Русского Севера с целью ее дальнейшего использования в качестве дендрохронологических эталонов при абсолютном датировании новых образцов древесины, в том числе и из археологических памятников. Составление локальных абсолютно датированных древесно-кольцевых хронологий в форматах, отвечающих современным мировым стандартам, также представляется актуальным в связи с наличием в архиве лаборатории измерений образцов древесины из архитектурных памятников Архангельской области, часть из которых уже утрачены.

Измерения ширины годичных колец образцов сосны архитектурных памятников, хранящиеся в архиве лаборатории, были переведены в электронный формат (Tucson), принятый Международным банком данных годичных колец (ITRDB…). Для этого в один файл (Microsoft Exel) с разнесением по отдельным столбцам заносились данные измерений погодичного прироста образца, выполненные по двум радиусам с точностью до 50 микрон. Если исходные образцы древесины были представлены радиальными кернами, отобранными при помощи возрастного бурава, в нашем распоряжении оказывался только один ряд измерений колец каждого древесного ствола. Дальнейшее преобразование рядов в указанный электронный формат с переводом результатов измерений в миллиметры проводилось с использованием программы xls2rwl, созданной в дендрохронологической лаборатории Института географии РАН ( Мацковский , 2011. С. 8). Для каждого спила на базе двух рядов радиальных измерений при помощи графического модуля программного пакета TSAPWin Scientific Version 0.59 ( Rinn , 1996) создавался усредненный (ср. арифметическое) древесно-кольцевой ряд.

Составление относительных древесно-кольцевых хронологий для каждого конкретного архитектурного памятника или (в тех случаях, когда несколько построек составляли единый ансамбль) географического пункта проводилось при помощи программных пакетов COFECHA ( Holmes , 1983) и TSAP-Win Scientific. В качестве критериев оценки правильности выполненной синхронизации выступали показатели статистических коэффициентов Gkl (Gleichlaeufigkeit) 2 , CrC (Cross Correlation) 3 и CDI (Cross-Dating Index) 4 . Поскольку основной целью работы было получение эталонных древесно-кольцевых хронологий, пригодных для абсолютного датирования других дендроматериалов, из всех составленных серий были исключены образцы, имеющие небольшой (менее 100 лет) биологический возраст.

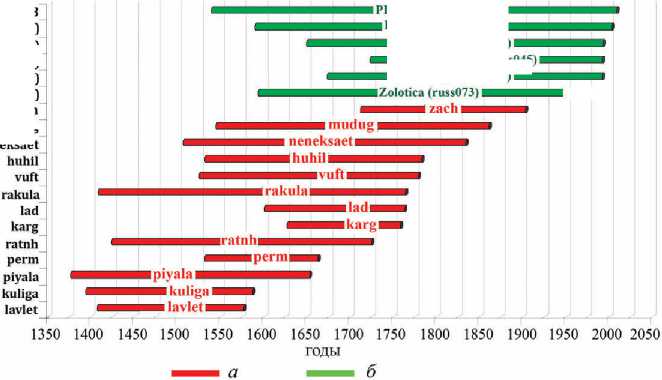

Проведение перекрестного абсолютного датирования составленных древесно-кольцевых серий осуществлялось в указанных выше программных продуктах с привлечением в качестве абсолютных эталонов древесно-кольцевых хронологий, построенных по живым деревьям и размещенных в Международном банке данных годичных колец (ITRDB…: russ036, russ045, russ073, russ083, rus183), Соловецких островов (хронология PDB) (Мацковский и др., 2013; Соломина и др., 2011). Однако для датировки древесно-кольцевых рядов ранних архитектурных памятников хронологическая протяженность указанных выше эталонов оказалась недостаточной, поэтому нами осуществлялась поступенчатая перекрестная датировка более ранних материалов по более поздним. Полученные даты отдельных серий дополнительно проверялись по хронологиям ц. Успения Пресвятой Богородицы г. Кондопога (rus390) (Карпухин и др., 2019) и ц. Ильи Пророка в Цыпинском погосте (russ285) (Черных, Карпухин, 2006).

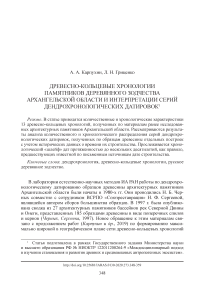

В результате, на базе 95 образцов древесины сосны были составлены 13 эталонных древесно-кольцевых хронологий, представленных в виде файлов формата «Tucson» с данными измерений ширины годичных колец всех включенных в них образцов (рис. 1; 2; табл. 1). Они содержат от 2 до 24 образцов и суммарно охватывают 526 лет (1377–1902 гг.).

В методическом плане, вероятно, небезынтересными являются результаты анализа количественного и хронологического распределения полученных датировок в рамках некоторых архитектурных памятников или ансамблей, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с большими сериями дат. Довольно любопытными представляются итоги их сопоставления с информацией письменных источников о времени строительства и ремонтов архитектурных памятников – т. е. теми данными, которыми мы в большинстве случаев не обладаем при работе с археологической древесиной. Необходимо отметить, что при определении времени строительства отдельных сооружений из археологических раскопов по сериям дендродат мы также часто наблюдаем гораздо более сложную (и не всегда однозначную) картину, чем при выявлении строительных дат по единичным датировкам, не вызывающим, казалось бы, особых вопросов ( Карпухин , 2016. С. 63–68; Карпухин и др. , 2017). Единичные даты представляются нам менее надежными для определения времени строительства конструкции, чем серии датировок, и позволяют определить только время, после которого могло быть возведено сооружение. Причиной этого может быть отсутствие внешних годичных колец на образце. С другой стороны, даже такая формулировка как «terminus post quem» может оказаться ошибочной, если дата получена, например, с древесного ствола, попавшего в постройку в ходе последующего ремонта. В археологической литературе можно встретить примеры определения времени возведения постройки по самой поздней из серии полученных для нее дат. Однако и такой подход, как будет показано ниже, очевидно, не всегда является в полной мере правомерным. Вероятно, особого уточнения заслуживает и часто используемый в археологической литературе термин «порубочная дата». Строго говоря, когда на исследованном образце фиксируется кора, точный календарный год рубки дерева может быть указан только при наличии в годичном кольце слоя ранней и полном отсутствии слоя поздней древесины. Если же на подкорковом годичном кольце есть поздняя древесина, то, соответственно, рубка древесного стволы могла происходить в период с осени года его появления по весну следующего (до начала нового вегетационного цикла).

Таблица 1. Древесно-кольцевые хронологии архитектурных памятников Архангельской области

|

Я & О О & Я < |

Ө И ей я о о & о О |

ө и ей О о & о О |

Ө и ей Д О о & о О |

Ө и ей я о о & О |

Ө и ей Я О О & О О |

К к я £*> |

Ө и ей Д О о & о О |

Ө и ей Д О о & о О |

ө и ей Д О о & о О |

Ө и ей И О о & О |

Ө И ей о & О |

к 2 я & я ей S |

Ө и ей Я ОО о & о |

|

К зЯ ей Ян |

ЗЯ Я и о & о Я к |

зЯ Я ю о о |

зЯ Я и о о я О |

зН Я & я о ^ |

ЗЯ я & о о ^ |

ЗЯ Я О я g |

зЯ Я и о на 1=5 о я g ей ^ |

зЯ Я И g ^ |

зЯ Я И о я ей & ^ |

зЯ Я И g ^ |

зЯ Я & о я & К |

зЯ Я о ОО Я О |

ЗЯ Я X g 1=5 |

|

X Я С зЯ К К я о о ей К |

§ и 6 |

ей Я Я О So |

ей Я К Я К 6 |

& о к 6 |

о я и Я о Й Ян 6 |

на я & ^ |

3 Я Я ЕД я ^ 6 |

ей ей Ян 6 |

ей 2 О ^> я я X & о m 6 |

ей на о X F 6 |

я g g К 6 |

2 S зЯ Я Я X & о m 6 |

ей ей СО 6 |

|

« Р я |

ей я & о и н о ғ я Я и д |

Я К я Я ей я ЯГ X я о о ^ ^ |

w я я о о о я о m я |

Я Я' о о я ЕД о к W я £ я |

Я & о и я о ей Я 2 я И я |

ей 1=5 ей Я Я ей Я & Я І s ЕД ■ ЗЯ ^ ° И Я & ^ g |

я я ей 1=5 m ей' И О & X О К я |

ей ей Ян 6 на я < |

g 2 ^ о О Я я & я я |

ей на о X я F 6 на я |

g g к я я Ю ей < я |

S о Я X Ян m о ^ g < S |

ей Я & Я я § 1=5 X я К я |

|

aoiieedgo ОЯІОӘҺИКО^ |

о |

тГ |

^ |

04 |

40 |

ГП |

04 |

in |

ГП |

40 |

04 |

in |

ОО |

|

(1ӘЕ) ЧІЭОННӘЖКЮЙЦ |

о |

04 |

40 о4 |

и |

^ |

ГП |

04 40 |

in еп |

■п 04 |

ш 04 |

Й |

40 |

2 |

|

ВІЕК КЕНҺЭНО}[ |

чо in |

40 ОО in |

о4 ш 40 |

о4 40 40 |

oj |

in |

04 40 |

40 |

ОО |

04 ОО |

СО |

О 40 ОО |

04 04 |

|

MBit тенчігеһщ |

о |

п |

в |

04 in |

04 40 |

О 40 |

04 О |

in 04 in |

04 in |

о in |

ш in |

04 |

|

|

KHJOifOHodx теаәПчіюя -онэәаәйі/ |

1 |

ей ад 1 |

ей ’& |

g О & |

й 2 |

ад -X |

75 ей нН |

ей |

я > |

2 2 |

ей Я Я |

ад 1 1 |

-Я ей N |

PDB

Borovoi (russ!83)

Sukkozero (russ083)

Voroney (russ045)

Pinega (russ036)

Zolotica (russ073) zach mu dug neneksaet

Рис. 1. Взаимное перекрытие древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников Архангельской области ( а ) и ближайших хронологий по живым деревьям ( б )

Здесь и далее даны названия хронологий: архитектурных памятников в соответствии с табл. 1; по живым деревьям – согласно данным Международного банка данных годичных колец или авторов хронологии

Borovoi (rus$183)HM ■ Sukkosero (russ083) ^^H Voroney (russ045) ^H Pinega (russ036)

Рис. 2. Местоположение архитектурных памятников, обеспеченных древесно-кольцевыми хронологиями ( А ) и привлеченных для их абсолютного датирования ближайших хронологий по живым деревьям ( Б )

При проведении анализа количественного и хронологического распределения в отдельных случаях нами рассматривались датировки последних сохранившихся годичных колец, не только включенных в древесно-кольцевые хронологии образцов, но и тех, которые в них не вошли по возрастным характеристикам (менее 100 лет), однако получили календарные даты по составленным хронологиям. Поскольку в нашем распоряжении были только архивные данные по измерениям ширины годичных колец, а сами образцы отбирались как в виде спилов, так и кернов, мы не можем быть совершенно уверены в том, что последнее измеренное годичное кольцо каждого датированного древесного ствола образовалось в год его рубки или предшествовавший ему. По этой причине термин «порубочная дата» в данном случае не может быть использован.

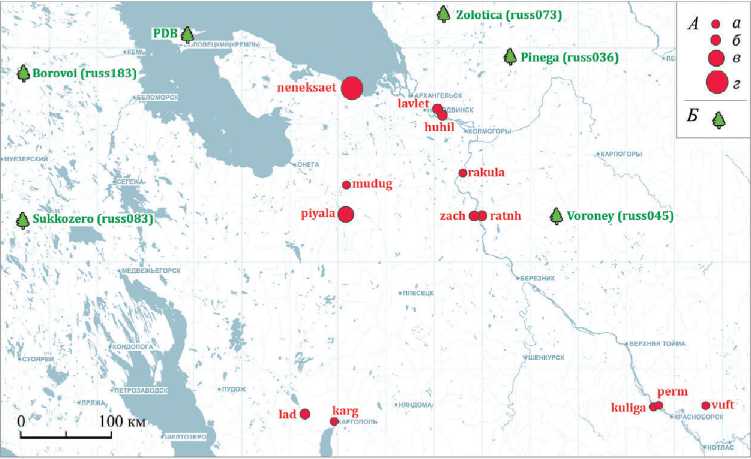

Архитектурный ансамбль Нёноксы

По материалам ц. Троицы Живоначальной, ц. Николая Чудотворца и колокольни с. Нёнокса в результате проведенной проверки и корректировки архивных данных были получены даты последних сохранившихся годичных колец 34 образцов (рис. 3), из которых только 24 были включены в эталонную хронологию. По имеющимся данным, постройки возводятся соответственно в 1729, 1763 и 1834 гг. (Краткое историческое описание…, 1894. С. 214, 215). В многочисленной краеведческой литературе и музейных путеводителях, к сожалению, без ссылки на первоисточник, можно встретить указание на пожар 1725 г., после которого со строительства Троицкой церкви начинается возрождение архитектурных памятников Нёнокоцкого погоста. При этом даты постройки храмов варьируются в разных работах: для Троицкого храма 1727–1730 гг., для Никольского 1732–1737, 1762–1763 гг. Вероятно, это связано с отсылкой к разным документам – переписке жителей села с церковными властями о разрешении строительства и данным об освящении храмов.

Даты последних сохранившихся годичных колец трех образцов ц. Троицы (1708, 1723, 1724 гг.) хотя и не противоречат данным о времени строительства храма (рис. 3: А ), вероятно, указывают на отсутствие внешних годичных колец на образцах или вторичное использование древесины, возможно, оставшееся от другого строительства. В пользу последнего предположения могут свидетельствовать данные о построенном здесь незадолго до пожара 1725 г. храме Параскевы Пятницы – «новом и с трапезою» ( Заручевская , 2013. С. 12–17).

Для ц. Николая Чудотворца было получено 17 дат последних сохранившихся годичных колец образцов (рис. 3: Б ). Наиболее позднюю группу (1816 и 1821 гг.) формируют датировки трех элементов настила черного пола трапезной, что, очевидно, указывает на его замену или ремонт. Несмотря на наличие некоторого «шлейфа» единичных (более ранних) дат среди остальных образцов, в количественном отношении выделяется группа 1720–1730-х гг. К ней относятся датировки 10 образцов, отобранных со всех исследованных конструктивных элементов храма, а самая поздняя из них (обшивка маячного бруса четверика) приходится на 1737 г. При этом совершенно отсутствуют даты 1740–1760-х гг., которые могли бы косвенно указывать на какие-то строительные работы в перв. пол. 1760-х гг. Тем не менее нельзя, вероятно,

Рис. 3. Количественное и хронологическое распределение дат последних сохранившихся годичных колец образцов древесины архитектурного ансамбля с. Нёнокса

А – ц. Троицы Живоначальной; Б – ц. Николая Чудотворца; В – колокольня Условные обозначения: а – четверик; б – восьмерик; в – трапезная; г – алтарь полностью исключить и вариант строительства в это время храма с использованием ранее заготовленной древесины.

Колокольня с. Нёнокса обеспечена датами последних колец четырнадцати образцов. Наиболее поздняя группа из пяти дат приходится на 1832–1833 гг., что соответствует известному по источникам времени ее строительства (1834 г.). Тем не менее любопытно наличие весомой в количественном отношении группы дат рубежа 1730–1740-х гг. Вероятно, более ранние даты свидетельствуют о вторичном использовании древесины, что подтверждается данными о наличии зарубок на этих бревнах в архивной описи образцов.

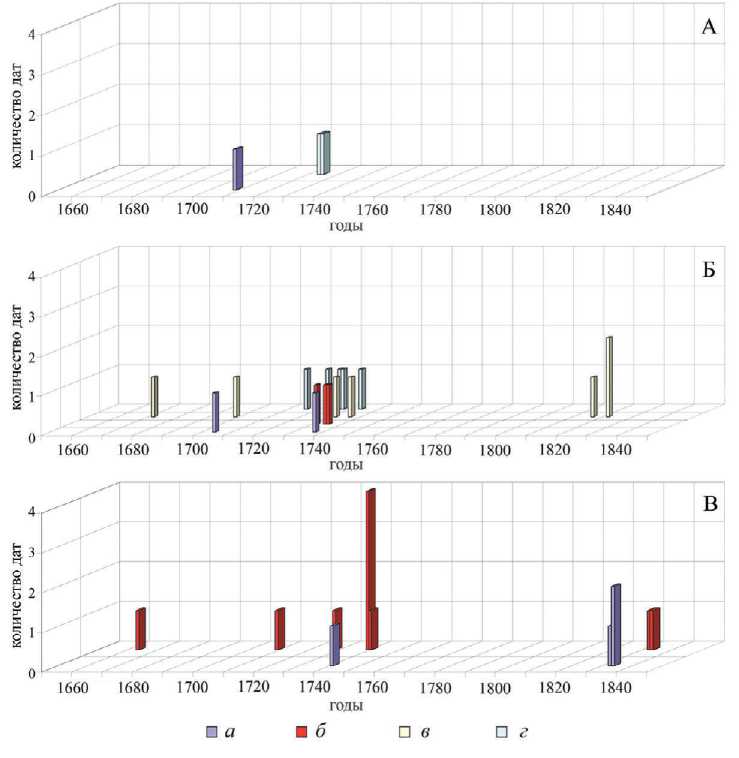

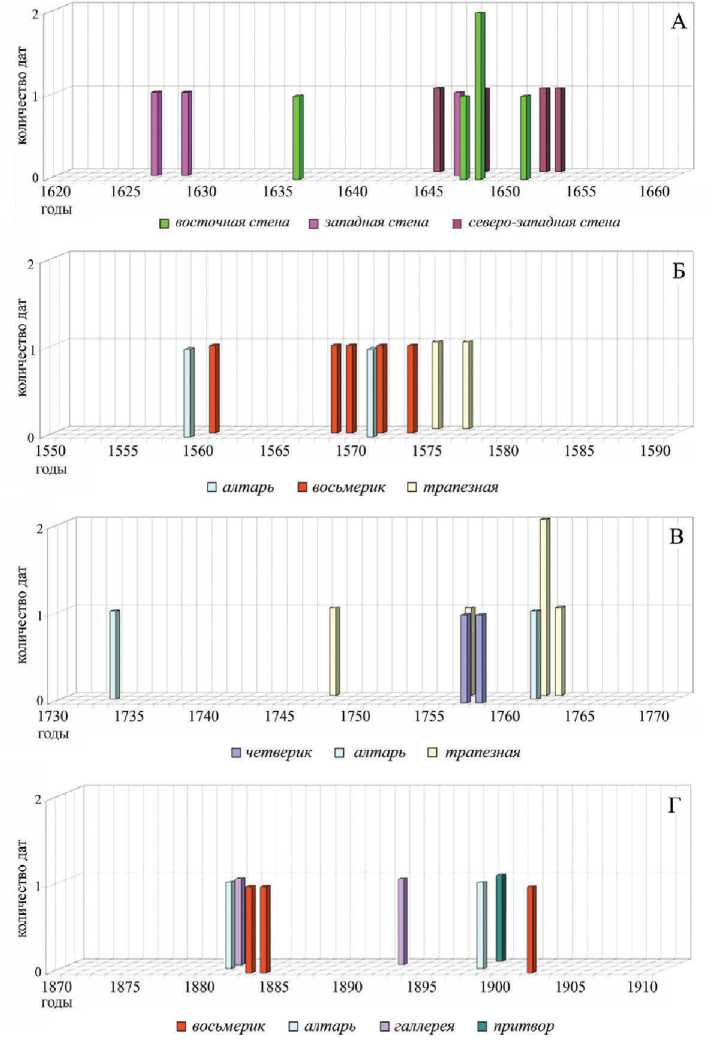

Ц. Вознесения с. Пияла

По образцам ц. Вознесения получены 12 дат (1626–1652 гг.) последних сохранившихся годичных колец (рис. 4: А ), из которых только 11 были включены в эталонную хронологию. По разным данным, храм возводится в 1651–1654 гг. (ИАК. 1911. Вып. 41. С. 108, 109; Краткое историческое описание…, 1896. С. 70, 71). Наиболее поздние датировки относятся к 1651–1652 гг., хотя и здесь наблюдается «шлейф» из более ранних дат.

Ц. Николая Чудотворца с. Лявля

Церковь, по разным данным, возводится в 1581 или 1589 г. а в 1845 г. ремонтируется (Краткое историческое описание…, 1896. С. 179, 180; ИАК. 1911. Вып. 39. С. 117–119). Для нее получены даты последних сохранившихся годичных колец девяти образцов (рис. 4: Б ) в хронологическом диапазоне 1559– 1576 гг., и все датировки указывают на более раннее время, чем известия о дате строительства храма.

Ц. Покрова (Власия) с. Лядины

Для церкви имеются даты последних сохранившихся годичных колец 9 образцов (рис. 4: В ). Судя по материалам описания памятников русской архитектуры Олонецкой губернии (ИАК. 1914. Вып. 52. С. 157), храм возводится в 1761 г. Тем не менее и у него довольно широкий диапазон датировок (1733–1762 гг.). Самая поздняя дата (1762 г.) получена по второму венцу подклета трапезной. Возможно, в описании памятников Олонецкой губернии под временем постройки храма подразумевается год начала его строительства.

Ц. Николая Чудотворца с. Зачачье

Храм был освящен дважды: после переноса на новое место за р.Чачу в 1687 г. и в 1748 г. из-за ремонта, последовавшего после удара молнии (Краткое историческое описание…, 1896. С. 343). Есть данные о его переборке в 1904 г. (ИАК. 1911. Вып. 41. С. 147). Полученные по восьми образцам даты последних колец (рис. 4: Г ) распределяются в диапазоне 1881–1902 гг. Вероятно, все они указывают на ремонтные работы начала XX столетия. Любопытно, что 4 даты, возможно, свидетельствующие об использовании бывшего в употреблении или ранее заготовленного дерева, относятся к перв. пол. 1880-х гг.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что большие серии дендрохронологических датировок, полученные по образцам древесины отдельных построек, часто позволяют проследить существенный хронологический «шлейф» дат протяженностью до нескольких десятилетий, предшествующих известной по письменным данным дате строительства. Возможно, это связано с отсутствием внешних годичных колец на образцах или широком применении ранее заготовленной и, может быть, вторично использованной древесины. Поскольку в нашей работе мы опирались только на архивные данные измерений и не можем строго констатировать наличие или отсутствие «подкорковых» годичных колец, то четко говорить о календарной дате рубки каждого древесного ствола не представляется возможным. Тем не менее результаты исследований отдельных памятников деревянного зодчества Сибири, проведенных в других

Рис. 4. Количественное и хронологическое распределение дат последних сохранившихся годичных колец образцов древесины архитектурного памятников

А – ц. Вознесения с. Пияла; Б – ц. Николая Чудотворца с. Лявля; В – ц. Покрова (Власия) с. Лядины; Г – ц. Николая Чудотворца с. Зачачье лабораториях, также демонстрируют в сериях существенный хронологический разброс дат, прослеживаемый не только в культовых сооружениях (Мыглан и др., 2009. С. 108, 109), но и в рядовой застройке (Филатова и др., 2021. С. 713, 714; Мыглан, Ваганов, 2005. С 178–181).

Список литературы Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Архангельской области и интерпретации серий дендрохронологических датировок

- Битвинскас Т. Т, 1974. Дендроклиматические исследования Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 172 с.

- Заручевская И. Б., 2013. Храмовый комплекс в селе Нёнокса Архангельской области. М.: Благотворительный фонд В. Потанина. 27 с.

- ИАК. Вып. 39. Вопросы реставрации. Вып. 7. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов, 1911. 205 с.

- ИАК. Вып. 41. Вопросы реставрации. Вып. 8. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов, 1911. 228 с.

- ИАК. Вып. 52. Вопросы реставрации. Вып. 18. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов, 1914. 185 с.