Древнейшие палеолитические комплексы Денисовой пещеры на Алтае

Автор: Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты междисциплинарных исследований комплексов ранней стадии среднего палеолита из нижней части плейстоценовых отложений в восточной галерее и в центральном зале Денисовой пещеры. Приводятся данные по геохронологии, палеонтологии мелких позвоночных и мегафауны, палинологии, стратиграфии и микроморфологии осадков, вмещающих древнейшие археологические материалы стоянки, а также петрографии, трасологии и зооархеологии. Рассматриваются выявленные в нижней части пещерных отложений антропологические и палеогенетические материалы, свидетельствующие о том, что первыми обитателями пещеры и носителями культурных традиций ранней стадии среднего палеолита были денисовцы. На основе анализа коллекции, включающей более 35 тыс. артефактов, реконструируется технико-типологический облик каменной индустрии денисовцев. Большое внимание уделяется сопоставлению комплексов раннего среднего палеолита Денисовой пещеры с другими близкими по хронологической принадлежности объектами Северной и Центральной Азии. Установлено наиболее близкое сходство индустрии ранней стадии среднего палеолита Алтая с материалами ашело-ябрудийского культурного комплекса на Ближнем Востоке. Сравнение проводится на уровне технологии первичного расщепления и основных орудийных форм. В заключении предлагается гипотеза появления на юге Сибири носителей среднепалеолитических традиций. Показана преемственность в дальнейшем развитии каменных индустрий Денисовой пещеры вплоть до начала формирования на местной основе ок. 50 тыс. л.н. культуры верхнего палеолита.

Алтай, денисова пещера, плейстоцен, ранняя стадия среднего палеолита, каменная индустрия, денисовцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146767

IDR: 145146767 | УДК: 903.01+903.32 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.018-032

Текст научной статьи Древнейшие палеолитические комплексы Денисовой пещеры на Алтае

Свидетельствами первого появления первобытного человека на Алтае, как и на всей территории Северной Азии, являются архаичные галечные орудия из отложений первой половины среднего плейстоцена, обнаруженные на многослойной раннепалеолитической стоянке Карама в долине верхнего течения р. Ануй [Деревянко, Шуньков, 2005; Bolikhovskaya, Derevyanko, Shunkov, 2006]. Коллекцию каменных артефактов Карамы составляют скребла, чопперы, изделия с шиповидным выступом, нуклевидные скребки высокой формы из галек сферолитовых эффузивов, а также зубчатые, выемчатые и клювовидные орудия на массивных галечных обломках. Еще одним раннепалеолитическим объектом среднего плейстоцена на территории Алтая является стоянка Улалинка, расположенная в бассейне нижнего течения р. Катунь [Окладников, 1972; Поспелова, Гнибиденко, Окладников, 1980]. Среди найденных на ней кварцитовых предметов выделяются нуклевидные формы с подготовленной ударной площадкой и негативами субпараллельных снятий, скребловидные инструменты на уплощенных гальках, чопперы, чоппинги и орудия с выделенным шиповидным выступом, оформленные на массивных гальках.

Следующий этап заселения человеком юга Сибири начался после длительного перерыва, обусловленного, вероятно, общим ухудшением природной обстановки в конце первой половины среднего плейстоцена. Он связан с появлением на Алтае ок. 300 тыс. л.н. носителей среднепалеолитических культурных традиций. Их следы обнаружены в нижних культуросодержащих слоях Денисовой пещеры, расположенной в 15 км от стоянки Карама, выше по течению Ануя (рис. 1). Долгое время о первых этапах обитания первобытного человека в пещере было известно только по немногочисленным археологическим материалам ранней стадии среднего палеолита из базальных отложений в центральном зале пещеры [Природная среда…, 2003, с. 114–118]. Благодаря комплексным исследованиям, проводившимся в последнее десятилетие, значительно расширилась база источников из нижней части пещерных отложений. В ходе раскопок литологических слоев 15 и 14 в восточной галерее пещеры было обнаружено более 35 тыс. каменных изделий. Эти находки позволили по-новому оценить техникотипологические традиции населения Алтая на ранней стадии среднего палеолита, носителями которых, судя по данным антропологии и палеогенетики, были денисовцы.

Формирование нижней толщи отложений в центральном зале и в восточной галерее, как показали результаты археологического, зооархеологического и микростратиграфического изучения, происходило

Рис. 1. Расположение Денисовой пещеры.

в период наиболее активного заселения пещеры человеком. Денисовцы, оставившие в пещере древнейшие артефакты, были хорошо знакомы с физическими свойствами каменного сырья, залегающего в русловом галечнике Ануя в окрестностях стоянки. Для изготовления орудий они отбирали однородные по основным характеристикам отдельности твердостью 5–6,5 по шкале Мооса, преимущественно осадочные породы (70 %) – алевролиты и песчаники, реже – вулканические афировые или порфировые эффузивы [Кулик, Шуньков, Козликин, 2014].

Главными объектами охоты первых обитателей пещеры были два вида лошади Equus ovodovi/ ferus , благородный олень Cervus elaphus , ко суля Capreolus pygargus , бизон Bison priscus , дзерен Gazella gutturosa и сибирский горный козел Capra sibirica [Васильев, Шуньков, Козликин, 2017]. Основная часть тафоценоза в слоях 15 и 14 в восточной галерее сформировалась в результате охотничьей деятельно сти человека. Большая доля костей раздроблена, распространены ко стные фрагменты с порезами. По сравнению с другими слоями в этих отложениях обнаружено наибольшее количе ство ко стных остатков со следами термического воздействия, а также многочисленные микрочастицы древесного угля [Morley et al., 2019]. На лезвиях каменных орудий из слоя 15 зафиксированы микроостатки животного жира, а также следы резания и скобления [Bordes et al., 2018].

Цель статьи – рассмотреть вопросы технологии обработки камня и типологии инвентаря у обитателей Денисовой пещеры на ранней стадии среднего палеолита, а также проблему генезиса культурных традиций среднего палеолита в северной части Азии.

Геохронология плейстоценовых отложений и палеогеографические этапы их формирования

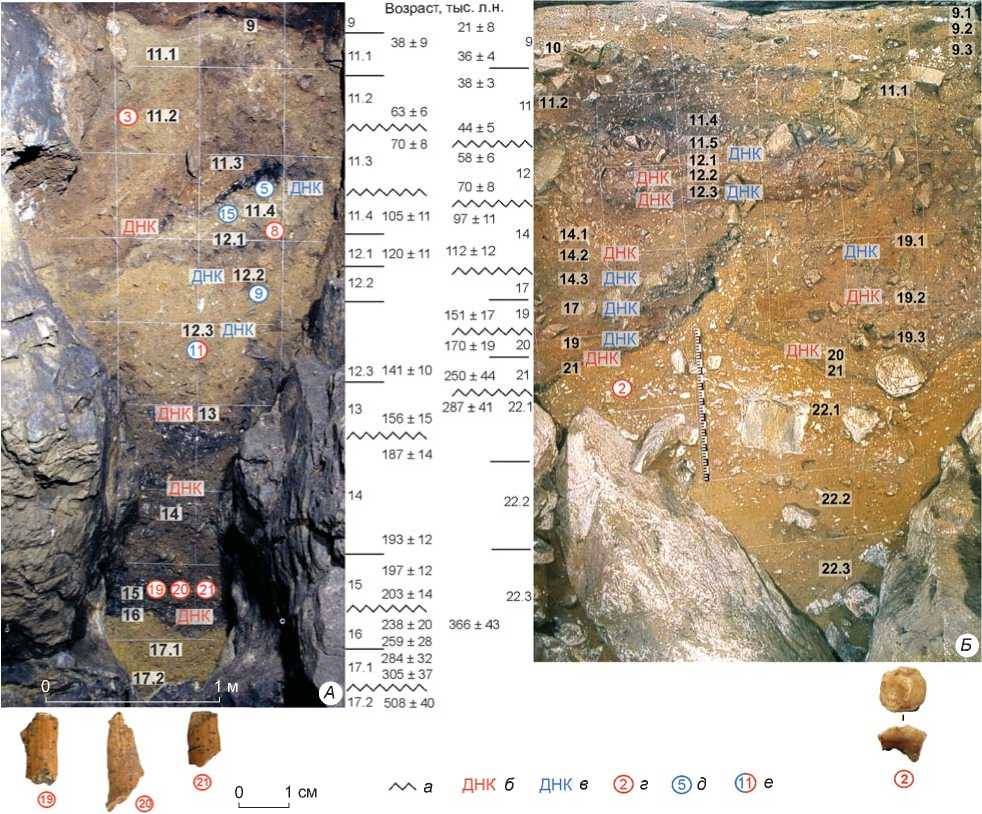

Периоды накопления нижней пачки плейстоценовых отложений в центральном зале и в восточной галерее Денисовой пещеры выделены на основе данных биостратиграфии и результатов ОСЛ-датирования [Jacobs et al., 2019]. Наиболее древние палеолитические материалы обнаружены в верхней части слоя 22 в центральном зале, для кровли которого установлен ОСЛ-возраст 287 ± 41 тыс. л.н. (рис. 2). Эпоха формирования этой части разреза характеризуется широким распространением в окрестностях пещеры лесных массивов, которое происходило в стабильных природных условиях с небольшими колебаниями температуры и влажности в пределах климата межледниковья. В восточ- ной галерее литолого-стратиграфическим аналогом этих отложений являются осадки слоя 17.1, датированные от 305 ± 37 до 284 ± 32 тыс. л.н. Спорово-пыльцевые спектры из нижней части слоя 17.1 отвечают теплым климатическим условиям с максимально широким развитием лесных биотопов, сменившимся относительным похолоданием во время накопления его кровли [Болиховская и др., 2017]. На фазу кратковременного похолодания в этой части разреза указывают пылеватый налет карбонатов на костях, наличие в составе мелких млекопитающих лемминга и полное отсутствие лягушек [Агаджанян, Шуньков, Козликин, 2021]. В отложениях слоя 17.1 зафиксированы многочисленные молочные зубы медведей и наиболее высокое содержание их ДНК [Brown et al., 2021], что свидетельствует об активном использовании восточной галереи в данный период хищными животными; при

Рис. 2. Плейстоценовые отложения в восточной галерее ( А ) и центральном зале ( Б ) Денисовой пещеры с указанием данных геохронологии, палеогенетики и мест обнаружения антропологических находок.

а – перерыв в осадконакоплении; б – ДНК денисовцев из отложений; в – ДНК неандертальцев из отложений; г – костные остатки денисовцев; д – костные остатки неандертальцев; е – костные остатки гибридной особи.

этом более обширный и освещенный центральный зал пещеры уже периодически посещался человеком.

Вышележащие отложения в центральном зале и в восточной галерее сформировались после длительного седиментационного перерыва. Толща слоев 21 и 20 в центральном зале образовалась в период от 250 ± 44 до 170 ± 19 тыс. л.н. Для времени накопления слоя 21 реконструированы условия относительно холодного и умеренно влажного климата. Осадки слоя 20 соответствуют этапу теплого и сухого климата, для которого характерно широкое развитие сосново-березовых лесов с участием широколиственных видов [Природная среда…, 2003, с. 109].

Аналогом археологически стерильных черных сажистых некарбонатных суглинков в подошве слоя 21 являются осадки слоя 16 в восточной галерее, возраст которых 259 ± 28–238 ± 20 тыс. л.н. Палинологические материалы из слоя 16 представлены единичными пыльцевыми зернами карликовой березы, отражающими условия холодного климата. Отложениям средней и верхней части слоя 21 в центральном зале отвечают осадки слоя 15 в восточной галерее, датированные 203 ± 14–197 ± 12 тыс. л.н. Состав микротериофауны из слоя 15 свидетельствует об относительно холодной природной обстановке в начале его накопления. Средняя и верхняя части этого слоя формировались в более благоприятных климатических условиях, способствовавших расширению площади лесной растительности. В этих отложениях найдены моляры водяной полевки Arvicola с морфологическими признаками, промежуточными между среднеплейстоценовой A. mosbachensis и позднеплейстоценовой A. cf. Sapidus. Время накопления слоя 20 в центральном зале соответствует периоду седиментации слоя 14 в восточной галерее, возраст которого 193 ± 12– 187 ± 14 тыс. л.н. Согласно данным биостратиграфии, отложения слоя 14 сформировались в условиях климата более теплого, чем современный; в это время в окрестностях пещеры господствовали смешанные леса с участием широколиственных пород, среди которых преобладали грабовые ассоциации с примесью дуба и липы.

В целом литолого-стратиграфические колонки нижней части плейстоценовых отложений в центральном зале и в восточной галерее дополняют друг друга и отражают развитие природных условий на протяжении двух теплых и относительно холодной климатических эпох второй половины среднего плейстоцена, отвечающих изотопно-кислородным стадиям 9–7.

Антропологические и палеогенетические данные

Костные остатки человека из нижней части плейстоценовых отложений в центральном зале пещеры пред- ставлены левым нижним молочным вторым моляром (dm2), обнаруженным в пределах слоя 22.1. Этот зуб, получивший обозначение Денисова 2, в момент потери принадлежал ребенку возрастом ок. 7–8 лет [Шпакова, Деревянко, 2000] или 10–12 лет [Slon, Viola, Renaud et al., 2017] по современным стандартам. По результатам палеогенетического анализа зуб был отнесен к представителю популяции денисовцев [Ibid.]. Вероятный возраст Денисова 2, смоделированный байесовским методом на основе хронометрических (ОСЛ-датирование), стратиграфических и генетических данных, 122 700–194 400 л.н. [Douka et al., 2019]. При этом ОСЛ-возраст верхней части отложений слоя 22 составляет 287 ± 41 тыс. л.н. [Jacobs et al., 2019].

С помощью дактилоскопии коллагена среди морфологически неопределимых ко стных остатков из слоя 15 в восточной галерее идентифицированы три фрагмента представителей рода Homo – Денисова 19 , 20 и 21 , из которых затем была секвенирована мтДНК денисовцев [Brоwn et al., 2022]. Идентичность митохондриальных последовательностей образцов Денисова 19 и 21 свидетельствует об их принадлеж-но сти одному человеку или родственникам по материнской линии. Образец Денисова 20 отличается от них четырьмя заменами мтДНК. Филогенетический анализ показал, что Денисова 19 , 20 и 21 приблизительно того же возраста или немного древнее, чем Денисова 2 .

Фрагменты мтДНК денисовцев обнаружены в 50 образцах отложений из слоев 21 и 20 в центральном зале и слоев 15 и 14 в восточной галерее пещеры [Zavala et al., 2021] (рис. 2). В двух образцах из кровли слоя 20 в центральном зале зафиксированы нуклеотидные последовательности мтДНК неандертальцев, которые могут быть связаны с подошвой вышележащих отложений. Образец, содержащий неандертальскую ДНК, из восточной галереи первоначально был ошибочно отнесен к слою 14 [Slon, Hopfe, Weiß et al., 2017], хотя он отобран из слоя 11.4 [Zavala et al., 2021]. Таким образом, известные в настоящее время антропологические и палеогенетические материалы из нижней части пещерных отложений свидетельствуют о том, что первыми обитателями пещеры и носителями культурных традиций ранней стадии среднего палеолита были денисовцы.

Археологические материалы

Самые древние каменные изделия в пещере обнаружены в верхней части слоя 22 центрального зала. Небольшая коллекция включает 7 предметов из стратиграфического подразделения 22.2 и 312 артефактов из отложений слоя 22.1 [Природная среда…, 2003, с. 114–118]. Редкие нуклевидные формы и сколы сви- детельствуют об использовании в этой индустрии параллельного, радиального и бессистемного методов снятия заготовок. Отмечены также продукты леваллуазского расщепления. В орудийном наборе самой выразительной является серия скребел, включающая обушковые формы и изделия с многорядной ретушью типа кина. Среди находок из слоев 21 (293 экз.) и 20 (908 экз.) превалируют отходы производства. Несколько нуклеусов принадлежат параллельным одноплощадочным и радиальным формам. Среди сколов преобладают укороченные отщепы с гладким или бессистемно ограненным дорсалом и гладкой или естественной ударной площадкой. Изделия со следами вторичной обработки включают скребла, зубчатые, выемчатые и шиповидные формы.

Наиболее высокая плотность залегания палеолитических артефактов отмечена в отложениях слоя 14 (26 996 экз.) и 15 (9 411 экз.) в восточной галерее. Каменный инвентарь из этих слоев, несмотря на существенные различия по количественным показателям, по технико-типологическим характеристикам идентичен и рассматривается в рамках единого комплекса.

В этой индустрии инструменты для расщепления камня представлены отбойниками (13 экз.) и ретушерами (7 экз.). Отбойниками служили крупные округлые, подпрямоугольные и угловатые гальки размерами от 82 × 53 × 50 до 148 × 74 × 50 мм со следами интенсивной забитости на выступающих ребрах и торцах. Ретушеры размерами от 71 × 55 × 38 до 75 × 67 × 30 мм имеют следы легкой забитости на плоскостях или торцах.

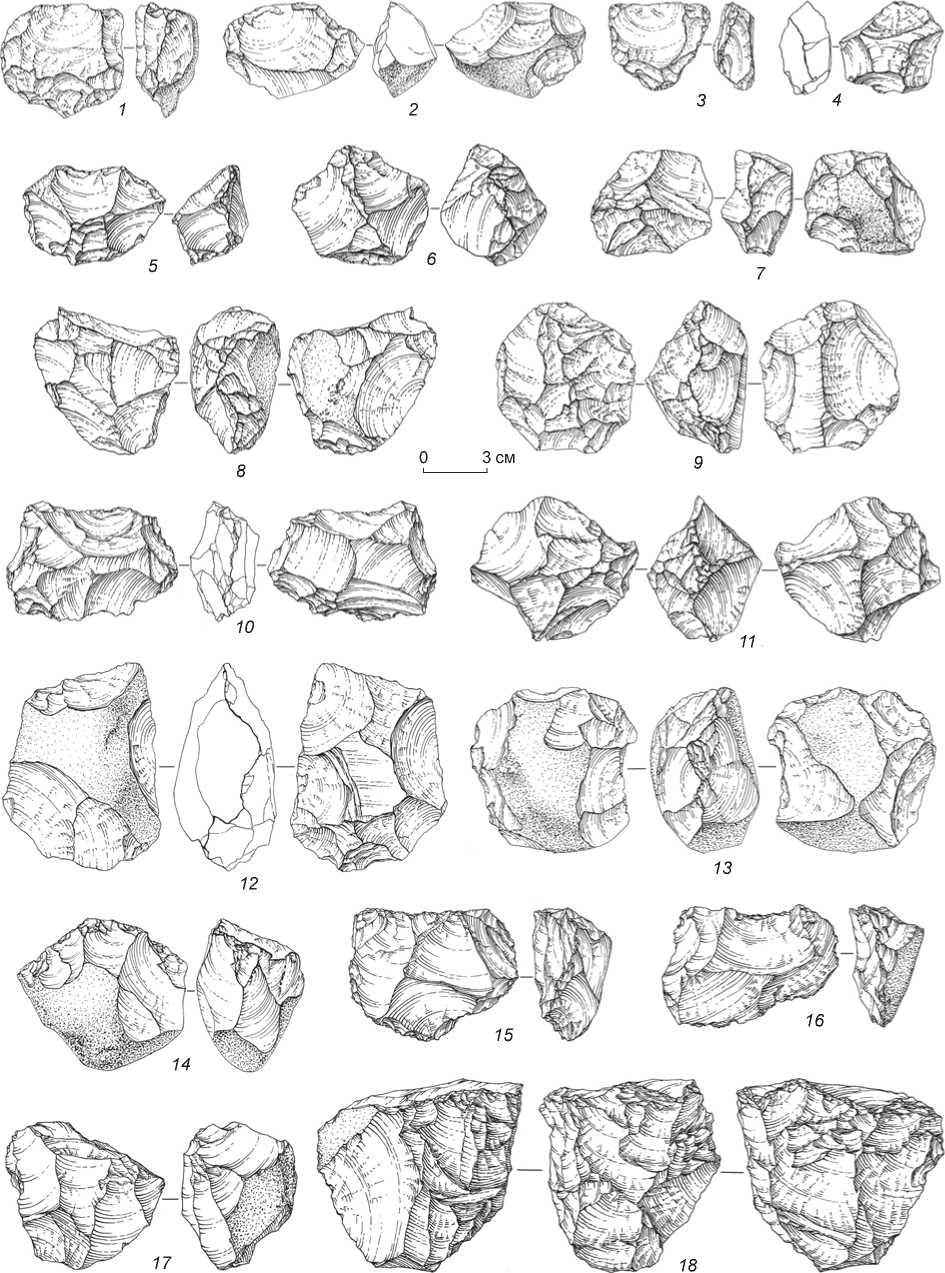

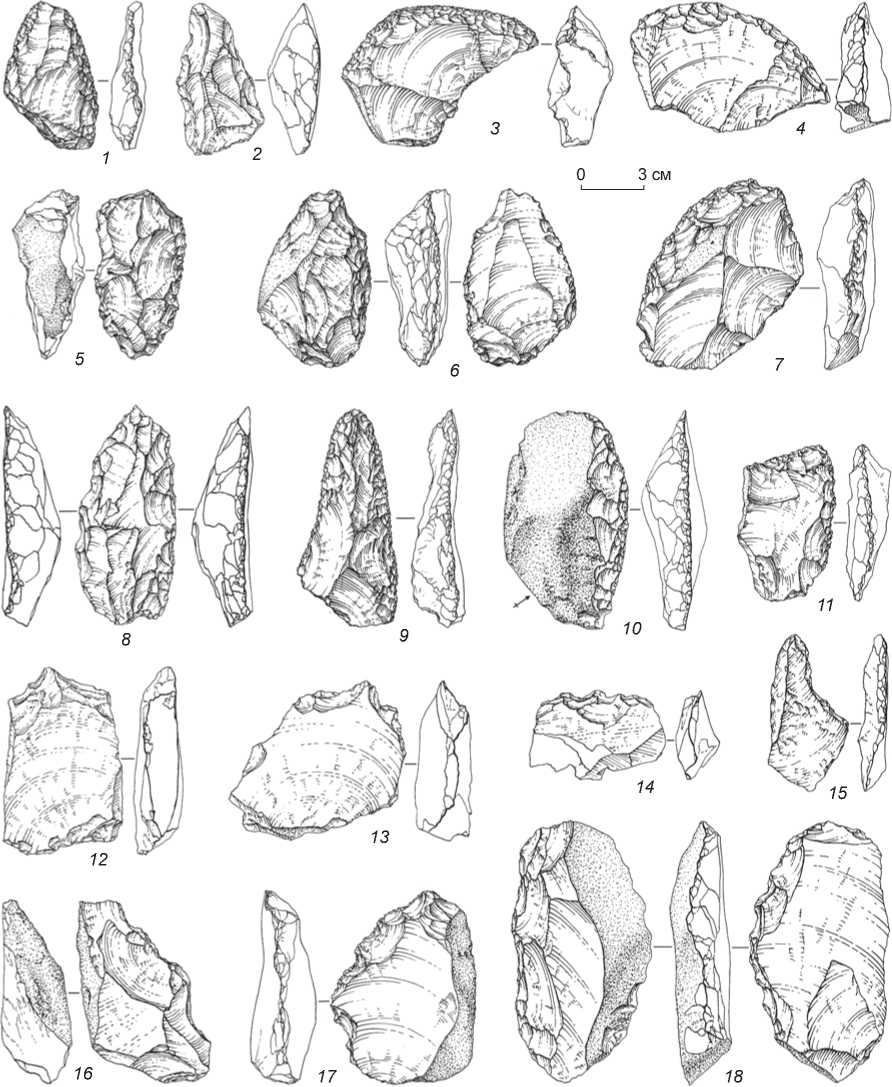

Нуклевидные формы (0,8 %) включают типологически определимые ядрища (105 экз.) и нуклевидные обломки (168 экз.). Наиболее разнообразны радиальные бифронтальные нуклеусы (56 экз.) округлых, реже подпрямоугольных или угловатых очертаний, соответствующие разным стадиям расщепления – от галечных заготовок со следами начальной оббивки до сильно истощенных остаточных форм. Размеры ядрищ от 46 × 37 × 27 до 137 × 130 × 56 мм, в среднем 60–100 мм. Преобладающая часть нуклеусов изготовлена из крупных галек (рис. 3, 13 ), некоторые – из крупных массивных отщепов (рис. 3, 9 ). Определить тип заготовки нескольких ядрищ невозможно ввиду сильной сработанности (рис. 3, 6 , 10 , 11 ). Большинство изделий свидетельствует о скалывании по всему периметру фронта без предварительной подготовки ребра (рис. 3, 7 ). Радиальные монофронтальные ядрища (28 экз.) представлены округлыми изделиями размерами от 51 × 44 × 24 до 108 × 52 × 25 мм, оформленными на крупных массивных сколах или на крупных гальках (рис. 3, 5 , 8 ). Фронт расположен чаще всего на вентральной (рис. 3, 4 , 12 ), реже – на дорсальной стороне заготовки. Скалывание производилось как с неподготовленного ребра, так и с оформленной по периметру ядрища ударной площадки.

Параллельное раскалывание представлено в основном одноплощадочными монофронтальными нуклеусами (15 экз.) подпрямоугольной формы, заготовками которых служили гальки (рис. 3, 14 ) или крупные сколы (рис. 3, 16 ). Размеры изделий от 43 × 27 × 19 до 77 × 74 × × 66 мм. Ударная площадка в большинстве случаев подготовлена одним крупным сколом, реже – несколькими снятиями либо сохраняет галечную поверхность. У одного нуклеуса дуга скалывания занимает почти всю окружность ударной площадки (рис. 3, 18 ), у остальных изделий фронт приурочен к одной плоскости. Двуплощадочные монофронтальные нуклеусы (рис. 3, 15 , 17 ) несут негативы встречного скалывания с ударных площадок, подготовленных одним или несколькими крупными сколами (3 экз.). Они подпрямоугольной формы, размерами от 64 × 67 × 50 до 123 × 73 × 64 мм, изготовлены из крупных галек.

О применении леваллуазского метода расщепления свидетельствуют три нуклеуса: два оформлены на сколах, один – на гальке (рис. 3, 1 ). С фронтальной стороны данные изделия обработаны практически по всему периметру, имеют по одному негативу крупного скола (рис. 3, 2 , 3 ).

Нуклевидные обломки (168 экз.) представляют собой, как правило, угловатые отдельности камня с единичными сколами или с признаками нескольких бессистемных снятий, а также сильно истощенные, типологически неопределимые ядрища. Их размеры от 37 × 35 × 19 до 132 × 79 × 42 мм.

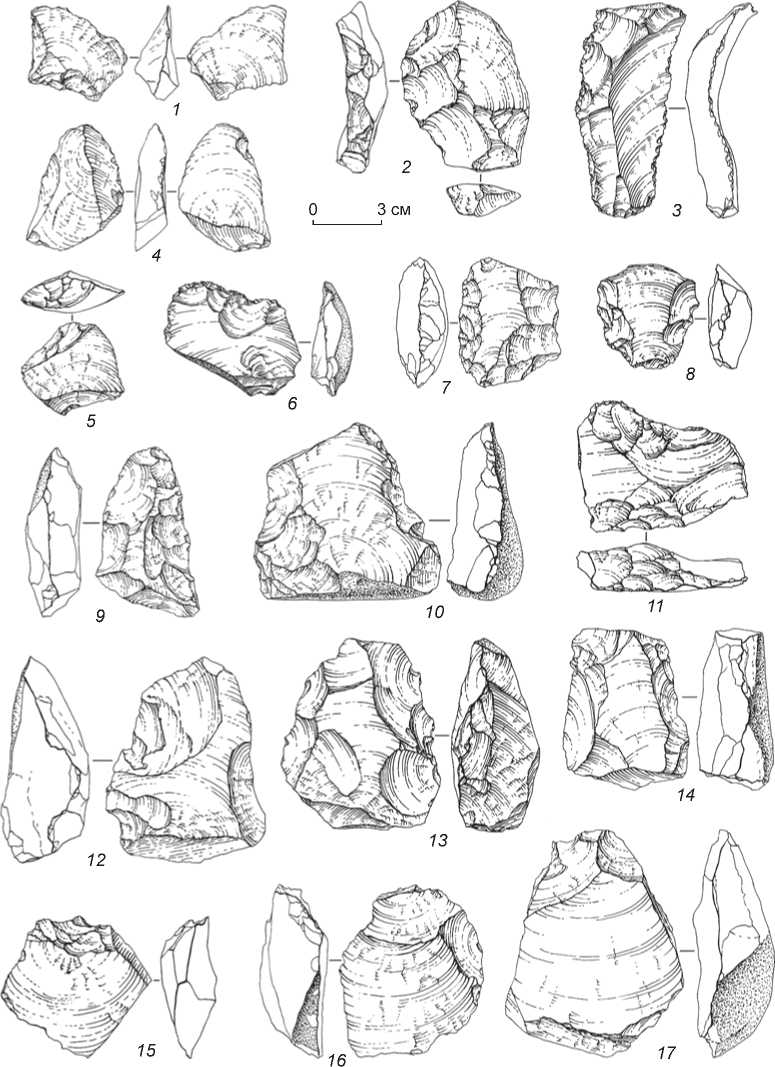

Среди сколов (44,4 %) преобладают отщепы (16 850 экз.). В их числе отмечены серии краевых снятий с радиальных нуклеусов (165 экз.) (рис. 4, 2 ) и сколы типа комбева (179 экз.), включающие как классические формы (рис. 4, 1 ), так и боковые снятия (рис. 4, 4 ). Целые отщепы средних (1 424 экз.) и крупных (1 957 экз.) размеров, укороченные и короткие (88 %) или удлиненные (12 %), с гладкой (64,2 %), естественной (23,6 %) или неопределимой (7,5 %) остаточной ударной площадкой без признаков подправки карниза. Огранка дорсала в большинстве случаев продольная однонаправленная (36,4 %), ортогональная (18,0 %), гладкая (13,2 %) или неопределимая (26,4 %). Около половины отщепов полностью (13 %) или частично (35 %) сохраняют галечную поверх-но сть на дорсале. Немногочисленные пластинчатые сколы (81 экз.) имеют гладкие или естественные площадки, продольную или ортогональную (рис. 4, 3 ) огранку, у половины частично или полно стью сохранена галечная поверхность. Отходы производства (52,7 %) включают колотые гальки (143 экз.), обломки и осколки (16 465 экз.), чешуйки (2 575 экз.).

Орудия (774 экз., 2,1 %) изготовлены в основном из крупных коротких или укороченных отщепов, а также фрагментированных сколов. Большая часть оформлена дорсальной краевой или захватывающей

Рис. 3. Нуклеусы ранней стадии среднего палеолита из слоев 15 и 14 в восточной галерее Денисовой пещеры.

Рис. 4. Каменный инвентарь ранней стадии среднего палеолита из слоев 15 и 14 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1 , 4 - отщепы типа комбева; 2 - краевой скол с радиального нуклеуса; 3 - пластина; 5-14 - вентрально-утонченные сколы; 15-17 - базально-тронкированные сколы.

крутой субпараллельной сильномодифицирующей ретушью, в т.ч. многорядной, типа кина. Распространены изделия с признаками оббивки.

В составе изделий, подвергавшихся вторичной обработке, преобладают крупные вентрально-утонченные сколы (214 экз.): продольные одинарные (70 экз.) и двойные (61 экз.) (рис. 4, 7-10,12-14), поперечные одинарные (43 экз.) (рис. 4, 6) и двойные (17 экз.) (рис. 4,5, 11), продольно-поперечные (15 экз.), со следами отделки на 3/4 периметра (8 экз.). Целые изделия в основном короткие (80 экз.) или укороченные (55 экз.), реже - удлиненные (22 экз.), обработаны вентральной оббивкой крупными снятиями шириной от 10 до 60 мм.

Вторую по значению группу образуют базально-тронкированные изделия (110 экз.). Они представляют собой крупные короткие или укороченные от-щепы, у которых ударная площадка была удалена в результате серии (64 экз.) (рис. 4, 15–17) или одного (46 экз.) крупного вентрального снятия. Ширина негативов сколов тронкирования варьирует от 5 до 40 мм, у нескольких изделий проксимальный край удален крупным снятием шириной 40–50 мм.

Наибольшее типологическое разнообразие характерно для скребел (73 экз.), в составе которых преобладают продольные формы с прямым (12 экз.) или выпуклым (18 экз.) (рис. 5, 7 , 11 ) лезвием, в т.ч. оформленные на вентрально-утонченном (рис. 5, 5 ) и базаль-

Рис. 5. Каменный инвентарь ранней стадии среднего палеолита из слоев 15 и 14 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1–11 – скребла; 12 , 13 – шиповидные орудия; 14 , 16–18 – зубчатые орудия; 15 – выемчатое орудие.

но-тронкированном сколах, а также обушковые изделия (13 экз.); диагональные скребла с прямым (12 экз.) или выпуклым (4 экз.) (рис. 5, 10 ) рабочим краем, поперечные – с выпуклым (14 экз.) (рис. 5, 3, 4 ) или прямым (2 экз.) лезвием, двойные (3 экз.) и конвергентные (7 экз.) (рис. 5, 1 , 2 , 6 , 8 , 9 ) формы, а также скребло со следами обработки на 3/4 периметра.

Группа зубчатых, выемчатых и шиповидных орудий включает в основном изделия с зубчатым продольным лезвием (45 экз.), в т.ч. обушковые формы – с естественным обушком (11 экз.) (рис. 5, 17 ), обушком-гранью (4 экз.) и обушком-обломом (3 экз.), а также с диагональным (9 экз.) (рис. 5, 16 ), поперечным (22 экз.) (рис. 5, 14 ) и продольно-поперечным (4 экз.) рабочим краем, с двумя лезвиями (3 экз.) (рис. 5, 18 ), конвергентные (3 экз.) и со следами обработки на 3/4 периметра (8 экз.). Орудия с выемками (33 экз.) представлены ретушированными анкошами, оформленными на продольном (22 экз.) (рис. 5, 15 ) или поперечном (11 экз.) крае заготовки, включая обушковые формы на краевых и фрагментированных сколах. У шиповидных орудий (31 экз.) рабочий элемент размещен в средней части дистального (16 экз.) (рис. 5, 12 , 13 ) или продольного (8 экз.) края, а также на углу поперечного и продольного краев (7 экз.).

Дополняют коллекцию 171 отщеп и пластина с локальной ретушью, а также 50 неопределимых фрагментов орудий.

В целом для индустрий ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры характерны радиальные и параллельные монофронтальные одноплощадочные ядрища, изготовленные из массивных сколов или небольших валунов. Имеются свидетельства использования леваллуазской технологии расщепления. Среди изделий со следами вторичной обработки доминируют крупные массивные отщепы с вентральным утончением, образованным в результате широких снятий с дистального или одного-двух продольных краев. Другим характерным видом изделий являются ба-зально-тронкированные сколы, проксимальный край которых усечен вентральными снятиями. Серийно представлены скребла с продольным, диагональным, поперечным, конвергентным и угловатым лезвием, в т.ч. близкие по морфологии к изделиям типа кина, а также шиповидные, зубчатые и выемчатые формы.

Обсуждение

Среди алтайских среднепалеолитических комплексов хронологически наиболее близкими к древнейшим индустриям Денисовой пещеры являются материалы, датированные РТЛ-методом 133 ± 33 тыс. л.н. (РТЛ-661), из аллювиального слоя 19 многослойной стоянки Усть-Каракол [Деревянко, Шуньков, 2002]. Эти отложения содержат немногочисленные коррадированные каменные изделия с хорошо выраженными признаками параллельного расщепления – продольные и конвергентные скребла, концевой скребок, шиповидные изделия, зубчатые и выемчатые формы с клектонскими и ретушированными анкошами, сколы со следами вторичной обработки и тронкированный скол.

Предполагается, что по возрасту слою 19 указанной стоянки соответствует нижняя толща слоев 10 и 9 в Усть-Канской пещере. Эти отложения по нескольким зубам серых полевок рода Allophaiomys датированы концом среднего плейстоцена [Агаджанян, Сердюк, Постнов, 2002]; обнаруженные в них артефакты отнесены к ранней стадии среднего палеолита [Деревянко и др., 2001]. Однако этих определений для обоснования среднеплейстоценового возраста отложений явно недостаточно. Вместе с зубами Allophaiomys в отмеченных слоях найдены многочисленные остатки микротериофауны верхнего плейстоцена. В палеонтологии и тафономии отложения датируются по наиболее поздним компонентам тафоценоза. Кроме того, поскольку в публикациях дана только общая характеристика индустриального комплекса этого многослойного памятника, не ясен технико-типологический облик находок из нижних стратиграфических уровней пещеры. В целом для среднепалеолитической индустрии пещеры характерно леваллуазское расщепление. Основу инвентаря составляют леваллуазские сколы – отщепы, пластины и острия – преимущественно средние и укороченные. Среди ретушированных форм преобладают продольные и конвергентные скребла, в т.ч. оформленные на крупных леваллуазских пластинах, и мустьерские остроконечники. Зубчатые и выемчатые орудия немногочисленны, но достаточно разнообразны.

Если на Алтае во второй половине среднего плейстоцена началось становление среднепалеолитических культурных традиций, то в других районах на юге Сибири в этот период, скорее всего, господствовали галечные индустрии раннепалеолитического облика. Такое распространение культурных проявлений отражает, возможно, региональную специфику в развитии раннепалеолитической ойкумены в восточной части Евразии [Деревянко, 2017, с. 89–128].

На юге Тувы со второй половиной среднего плейстоцена могут быть связаны подъемные материалы с местонахождений в местности Торгалык, наиболее вероятный возраст которых соответствует концу изотопно-кислородной стадии 8 [Астахов, 2008, с. 29–37]. В данных индустриях первичное расщепление представлено плоскостными параллельными и радиальными нуклеусами, имеются также изделия с элементами леваллуазского раскалывания. Орудийный набор включает скребла, шиповидные острия, зубчатые, выемчатые и клювовидные формы, бифасиально обрабо- танные галечные изделия и, судя по опубликованным материалам, вентрально-утонченные и базально-трон-кированные отщепы.

На севере Минусинской котловины коррадирован-ные галечные изделия обнаружены на местонахождениях Разлог II, Разлив, Каменный Лог и Бережеково в зоне размыва плейстоценовых отложений водами Красноярского водохранилища [Дроздов и др., 2000]. Часть из данных объектов может иметь среднеплейстоценовый возраст; на это косвенно указывают обнаруженные вместе с галечными изделиями остатки ископаемой фауны раннего мамонтового комплекса – Mammuthus chosaricus, Equus caballus chosaricus . В указанных индустриях нуклевидные формы представлены радиальными и ортогональными ядрища-ми, изделиями в виде чоппингов с признаками конвергентного скалывания отщепов. Найдены также скребловидные инструменты с обушком на долечных сколах и отщепы с ретушью.

К данным коллекциям близки по облику подъемные материалы с поверхности высоких террас в верхнем течении Ангары на местонахождениях Игетей, Тарахай, Олонская и др. [Медведев, 1975]. Для этих индустрий характерно расщепление радиальных нуклеусов, в частности с элементами леваллуазской технологии, а также с одно- и двуплощадочных параллельных ядрищ. Среди орудий выделяются скребла продольных, поперечных и комбинированных вариантов, оформленные крутой многорядной ретушью, и бифасиально обработанные изделия.

Малочисленность и явная разновозрастность архаичных галечных индустрий Тувы и Восточной Сибири затрудняют оценку уровня культурного взаимодействия или возможности преемственности между ними. Однако нельзя не отметить развитую индустрию местонахождения Торгалык, материалы которой включают удлиненные сколы, снятые с уплощенных нуклеусов, и простейшие формы бифасиально обработанных галечных орудий. Наибольшим техническим и типологическим разнообразием отличаются ангарские и отчасти енисейские индустрии. Для них характерны хорошо отработанные приемы бифаси-ально-радиального, конвергентного и параллельного расщепления, использование заготовок преднамеренно заданной формы, изготовление разнообразных скребел и других специализированных орудий.

Некоторое сходство между алтайскими индустриями второй половины среднего плейстоцена и кор-радированными ангаро-енисейскими материалами проявляется в широком применении радиального расщепления наряду с параллельным и леваллуазским раскалыванием. Преобладающими орудиями являются скребла разных типов, в т.ч. оформленные многорядной ретушью, а также зубчатые и выемчатые изделия, сколы с вентральным утончением и базальным тронкированием. С учетом неоднозначности хронологического контекста и отсутствия антропологических материалов на ангаро-енисейских местонахождениях вопрос о носителях этих архаичных галечных традиций остается открытым.

Антропологические находки из пещеры Байшия на северо-востоке Тибетского нагорья являются свидетельствами широкого распространения денисовцев на восток Азии. Гоминин возрастом ок. 160 тыс. лет, фрагмент нижней челюсти которого был обнаружен в пещере, на основе данных палеопротеомного анализа был отнесен к денисовцам [Chen et al., 2019]. В ходе дальнейших исследований из отложений пещеры, которые сформировались в интервале 100–60 тыс. л.н., были секвенированы фрагменты мтДНК денисовцев, образующих кладу с образцами Денисова 3 и 4 [Zhang et al., 2020]. Согласно предварительным данным, для каменной индустрии Байшии характерны простые способы раскалывания галечного сырья для получения отщепов (судя по иллюстрациям, применялась радиальная техника), типологически выраженные орудия редки, преобладают отщепы со следами утилизации.

В западной части Центральной Азии к раннему этапу среднего палеолита, вероятно, относятся находки из пещеры Сельунгур в Ферганской долине на западе Тянь-Шаня. Первоначально культурнохронологическая принадлежность стоянки связывалась с ранним палеолитом [Исламов, Крахмаль, 1995]. В настоящее время материалы пещеры рассматриваются в качестве нового индустриального варианта среднего палеолита Центральной Азии [Кри-вошапкин и др., 2016]. Верхний комплекс пещеры предварительно датирован торий-урановым методом 126 ± 5 тыс. л.н. [Кривошапкин и др., 2017]. По технико-типологическим характеристикам данный комплекс близок к индустриям из нижних культуросодержащих слоев Денисовой пещеры. В сельунгурской индустрии первичное расщепление было направлено на получение укороченных массивных отщепов с крупными гладкими ударными площадками без подработки карниза в рамках радиального, ортогонального или параллельного скалывания. В орудийном наборе преобладают различные варианты продольных и поперечных скребел, в т.ч. высокой формы и с лезвием на проксимальном крае заготовки, широко представлены вентрально-утонченные и базаль-но-тронкированные сколы. Среди орудий выделены также специфические формы – плосковыпуклые двусторонне обработанные остроконечники и скребла, тейякские острия и мустьерские стамески.

Индустрии ранней стадии среднего палеолита Алтая обнаруживают наиболее близкое сходство с материалами ашело-ябрудийского культурного комплекса (АЯКК) на Ближнем Востоке [Деревянко, 2018, с. 112, 264; Деревянко, Шуньков, 2002]. Этот комплекс, вы- деленный А. Рустом на материалах скального навеса Ябруд I в Сирии [Rust, 1950], включает три основные индустрии: ашело-ябрудьен, ябрудьен и амудьен, относящиеся к 420–200 тыс. л.н. [Barkai, Gopher, 2013; Zaidner, Weinstein-Evron, 2016]. В ашело-ябрудьене первичное расщепление было ориентировано на получение отщепов, среди орудий преобладали ашель-ские рубила и скребла. Индустрия ябрудьена в основном также отщеповая, с небольшим количеством пластин и разнообразными скреблами типа кина и по-лукина. Амудьен имеет хорошо выраженный пластинчатый облик.

В составе ашело-ябрудийского культурного комплекса обращают на себя внимание материалы из многослойных израильских пещер Мислия и Кесем, для которых получено надежное геохронологическое и палеогеографическое обоснование [Barkai, Gopher, 2013; Zaidner, Weinstein-Evron, 2016]. Ашело-ябру-дийская индустрия из пещеры Мислия отражает три технологии расщепления – бифасиальную; скалывание тонких отщепов с подготовленных нуклеусов, в т.ч. с использованием некоторых элементов техники леваллуа; снятие крупных массивных сколов с неподготовленных нуклеусов, служивших заготовками рубил, скребел кина и полукина. В стратиграфической последовательности пещеры Кесем в разных соотношениях представлены все основные компоненты АЯКК. Доминирует амудийская традиция с хорошо выраженными пластинчатыми технологиями. Для ябрудийской индустрии пещеры характерны скребла кина и относительно небольшая доля пластин. Вместе с тем в обеих индустриях имеются редкие рубила. Такая вариабельность обусловлена не сменой носителей культурных традиций, а изменениями в хозяйственном укладе и адаптационных стратегиях обитателей пещеры. Данные геохронологии свидетельствуют о сосуществовании амудийской и ябрудийской индустрий [Barkai, Gopher, 2013].

Сопоставление древнейшего комплекса Денисовой пещеры с ближневосточными материалами выявило наличие в обеих индустриях многочисленных т.н. нуклеусов на сколах. Например, материалы из пещеры Табун включают несколько сотен таких изделий, представленных в разных вариантах – с оформленной ударной площадкой и без признаков специальной подготовки, с негативом одного скола или серией снятий с вентральной или дорсальной стороны [Shimelmitz, 2015]. Другой важный показатель сходства – использование технологии параллельного расщепления для получения удлиненных сколов. В древнейшей денисовской индустрии роль пластин незначительна, но отдельные выразительные экземпляры и тщательно подготовленные нуклеусы свидетельствуют о развитых приемах пластинчатого производства. Леваллуазское расщепление, судя по немногочисленным изделиям, было выражено слабо; оно получит широкое применение на следующей стадии среднего палеолита.

Одним из основных технико-типологических показателей денисовской индустрии, указывающих на возможность генетических связей с культурными традициями АЯКК, являются представительные серии вентрально-утонченных сколов и базально-тронкиро-ванных изделий. В левантийских индустриях техника Nahr Ibrahim основана на снятии небольших отщепов с крупных сколов как с предварительно оформленной на ограниченном участке ударной площадки, так и с неподготовленного края заготовки [Solecki R.L., Solecki R.S., 1970]. Часто в индустриях Леванта, как и Денисовой пещеры, заготовками служили более древние сколы с патинированной или окатанной поверхностью [Barkai, Gopher, 2013; Shimelmitz, 2015]. Указанный технический прием, возможно, использовался с целью получения мелких заготовок или приспособления изделия для его крепления в рукояти [Prévost, Zaidner, 2016]. В Денисовой пещере свидетельства возможного применения базального утончения с целью аккомодации отмечены в серии скребел, зубчатых и шиповидных орудий.

Для индустрии ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры, как и для левантийских комплексов, характерны типологически выразительные серии скребел, оформленные ретушью кина. В качестве заготовок для них выступали в основном крупные укороченные массивные сколы, в т.ч. краевые, снятые с радиальных нуклеусов, и первичные отще-пы. Ни в Денисовой пещере, ни в Мислии ядрища для скалывания крупных орудийных заготовок не обнаружены.

В алтайских комплексах ранней стадии среднего палеолита, как и на других сибирских местонахождениях предположительно второй половины среднего плейстоцена, доля двусторонне обработанных изделий незначительна. При этом в индустриях АЯКК бифасиальные технологии играли заметную роль. В этой связи интерес вызывает модель, предложенная Р. Баркаем и А. Гофером; согласно ей, диетический стресс, вызванный исчезновением на Ближнем Востоке слонов, привел к смене Homo erectus гоми-нинами новой линии, которые были лучше приспособлены к охоте на более мелких и быстрых животных [Barkai, Gopher, 2013]. Биологическая замена происходила параллельно со значительными культурными изменениями, которые привели к формированию АЯКК и развитию на его основе пластинчатых технологий. Повышение мобильности способствовало распространению древних популяций за пределы Ближнего Востока, в частности, продвижению вглубь Азии, которое сопровождалось сменой облика каменных индустрий под влиянием новых ландшафтно-климатических условий.

Своеобразным «остаточным» проявлением би-фасиальной технологии являются, возможно, широко использовавшие ся обитателями Денисовой пещеры приемы вентрального утончения массивных сколов. Вопрос о том, являются ли такие сколы, как и многочисленные базально-тронкированные, орудийными или нуклевидными формами, пока о стается открытым. В древнейшей индустрии Денисовой пещеры отщепы размером менее 5 см не подвергались вторичной обработке. Свидетельства использования мелких (1–3 см) отщепов, снятых с вентральной поверхности более крупных сколов, без дополнительной отделки зафиксированы в материалах пещеры Кесем [Barkai, Lemorini, Gopher, 2010]. Эксперименты показали высокую эффективность таких отщепов, линзовидных в сечении, с тонким острым лезвием и обушком, в качестве ножей, особенно при разделке туш мелких и средних животных. В индустриях раннего среднего палеолита Денисовой пещеры доля сколов вентрального утончения, как и других видов мелких отщепов, достаточно высока, однако определить назначение этих артефактов еще предстоит.

Заключение

Появление ок. 300 тыс. л.н. на юге Сибири носителей среднепалеолитических культурных традиций является, скорее всего, следствием миграции части гейдельбергцев из Леванта в восточном направлении, которая имела место ок. 450–350 тыс. л.н. [Деревянко, 2019]. В это время, согласно данным палеогенетических исследований, произошло разделение поздних Homo heidelbergensis и формирование на предковой основе популяций денисовцев и неандертальцев [Prüfer et al., 2014; Meyer et al., 2014]. Расселяясь в Передней, Южной и Центральной Азии, поздние гейдельбергцы адаптировались к местным природно-климатическим условиям и вступали в контакты с потомками азиатских эректусов. В результате этих процессов сформировался новый таксон – денисовцы, унаследовавший в результате адаптационной интрогрессии небольшую долю архаичных генов [Prüfer et al., 2014].

Представители этой миграционной волны, впервые выявленные в Денисовой пещере, принесли с собой на Алтай способы изготовления каменных орудий на сколах намеренно заданной формы, снятых с хорошо подготовленных нуклеусов, в частности, приемы параллельного и леваллуазского расщепления. Истоки технико-типологических традиций ранних денисов-цев прослеживаются в ашело-ябрудийских индустриях Леванта [Деревянко, 2018; Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020].

Индустрия начальной стадии среднего палеолита на Алтае во второй половине среднего плейстоцена хорошо согласуется с материалами из традиционных районов изучения палеолита Евразии. На территории Западной и Центральной Европы в период, соответствующий началу изотопно-кислородной стадии 8, наряду с типичными комплексами ашеля развивались пре- и раннемустьерские индустрии без ашель-ских бифасов, с устойчивыми орудийными формами на отщепах [Kuhn, 2013; Kozłowski, 2016]. При этом для некоторых раннемустьерских индустрий по-прежнему наиболее характерными орудиями на сколах были скребла, выемчатые и зубчатые изделия. На Ближнем Востоке, согласно данным по геохронологии палеолитических комплексов пещер Табун и Мислия, появление среднепалеолитических индустрий относится к периоду ок. 250 тыс. лет [Zaidner, Weinstein-Evron, 2012].

Каменная индустрия из нижних культуросодержащих слоев Денисовой пещеры свидетельствует о развитых навыках обработки камня и об успешной адаптации ее создателей к природно-климатическим условиям Горного Алтая во второй половине среднего плейстоцена. Согласно результатам секвенирования ископаемой ДНК из антропологических останков и пещерного осадка среднеплейстоценовых отложений, носителями ранних среднепалеолитических традиций были денисовцы [Slon, Viola, Renaud et al., 2017; Slon, Hopfe, Weiß et al., 2017; Zavala et al., 2021; Brоwn et al., 2022].

Дальнейшее развитие среднепалеолитических традиций в Денисовой пещере получило отражение в материалах из отложений, которые сформировались во время, соответствующее интервалу изотопно-кислородных стадий 6–4. Это индустрии с разными вариантами параллельного, леваллуазского и радиального расщепления. Основу орудийного набора составляют скребла и зубчато-выемчатые инструменты, широко представлены изделия леваллуа и верхнепалеолитические формы. Вверх по разрезу расширяется типологическое разнообразие нуклеусов и увеличивается количество пластин среди сколов. В орудийном наборе постепенно возрастает доля изделий верхнепалеолитической группы на фоне сокращения леваллуазского и зубчато-выемчатого компонентов. Около 50 тыс. л.н. у обитателей пещеры на местной среднепалеолитической основе началось формирование культуры верхнего палеолита с характерным набором каменных и костяных орудий, а также личных украшений и предметов символической деятельности.

Присутствие денисовцев в пещере в период верхнего плейстоцена отмечено антропологическими находками и секвенированной ДНК из осадка слоев 14 и 12 в центральном зале, на границе слоев 12.1/11.4 и в слое 11.2 в восточной галерее, а также в нижней части слоя 11 в южной галерее [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010; Meyer et al., 2012; Sawyer et al., 2015; Slon,

Hopfe, Weiß et al., 2017; Zavala et al., 2021; Brоwn et al., 2022]. Антропологические и палеогенетические свидетельства длительного пребывания в пещере дени-совцев согласуются с культурной преемственностью в развитии каменных индустрий. Это позволяет предполагать, что денисовцы являлись автохтонным населением, с которым связано развитие среднепалеолитических и становление ранних верхнепалеолитических культурных традиций [Деревянко, Шуньков, Козли-кин, 2020]. В слоях среднего палеолита Денисовой пещеры обнаружены также останки неандертальцев, из этих отложений выделена их ДНК [Медникова, 2011а, 2013; Prüfer et al., 2014; Slon, Hopfe, Weiß et al., 2017; Zavala et al., 2021; Brоwn et al., 2022]; кроме того, найдена кость девочки, отец которой был дени-совцем, а мать – неандерталкой [Slon et al., 2018]. Археологические материалы из многослойной колонки пещерных отложений указывают на отсутствие резких изменений в составе технокомплексов и допускают предположение о совместном обитании в пещере денисовцев и неандертальцев; роль последних в развитии среднепалеолитической культуры Алтая еще предстоит определить. Следует отметить, что в алтайских пещерах Окладникова и Чагырской, расположенных в 100 км от Денисовой и заселенных поздними неандертальцами [Krause et al., 2007; Медникова, 2011б; Бужилова, 2013; Mafessoni et al., 2020], зафиксированы каменные индустрии микокского облика, базирующиеся в основном на радиальном расщеплении; они включают преимущественно конвергентные скребла и двусторонне обработанные орудия [Междисциплинарные исследования…, 2018, с. 153–230; Kolobova et al., 2020].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-78-00074,

Список литературы Древнейшие палеолитические комплексы Денисовой пещеры на Алтае

- Агаджанян А.К., Сердюк Н.В., Постнов А.В. Предварительная хронологическая интерпретация отложений Усть-Канской пещеры (Горный Алтай) и палеогеографическая реконструкция условий их формирования (по данным изучения микротериофауны) // Основные закономерности глобальных и региональных изменений климата и природной среды в позднем кайнозое Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Вып. 1. – С. 11–22.

- Агаджанян А.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Мелкие позвоночные из плейстоценовых отложений восточной галереи Денисовой пещеры, Северо-Западный Алтай // Палеонтол. журнал. – 2021. – № 3. – С. 92–103.

- Астахов С.Н. Палеолитические памятники Тувы. – СПб.: Нестор-История, 2008. – 180 с.

- Болиховская Н.С., Козликин М.Б., Шуньков М.В., Ульянов В.А., Фаустов С.С. Новые данные в палинологии уникального памятника палеолита Денисова пещера на северо-западе Алтая // Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. биол. – 2017. – Т. 122, № 4. – С. 46–60.

- Бужилова А.П. Одонтологические материалы из среднепалеолитических слоев Алтайских пещер // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 55–65.

- Васильев С.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Остатки мегафауны из восточной галереи Денисовой пещеры и вопросы реконструкции природной среды Северо-Западного Алтая в плейстоцене // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 60–64.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. II: Первоначальное заселение человеком Северной, Центральной и Средней Азии. – 884 с.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. III: Ашельская и бифасиальная индустрия в Африке и Азии: Левант, Аравия, Иран, Индия, Вьетнам и островная часть Юго-Восточной Азии. – 572 с.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. IV: Ашельская и бифасиальная индустрия в Китае, Корее, Монголии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и на Кавказе. – 948 с.

- Деревянко А.П., Агаджанян А.К., Кулик Н.А., Мартынович Н.В., Оводов Н.Д., Постнов А.В., Сердюк Н.В., Чевалков Л.М. Основные результаты изучения многослойного памятника Усть-Канская пещера в 1998–2001 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. VII. – С. 109–114.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 1. – С. 16–42.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Раннепалеолитическая стоянка Карама на Алтае: первые результаты исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 3. – С. 52–69.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 3–32.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Артемьев Е.В., Хазартс П., Орлова Л.А. Четвертичная история и археологические памятники Северо-Минусинской впадины. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2000. – 77 с.

- Исламов У.И., Крахмаль К.А. Палеоэкология и следы древнего человека в Центральной Азии. – Ташкент: ФАН, 1995. – 220 с.

- Кривошапкин А.И., Виола Б., Чаргынов Т., Крайцарж М., Колобова К.А., Шнайдер С.В., Романенко М.Е. Исследования среднепалеолитических комплексов пещеры Сельунгур в полевом сезоне 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 94–99.

- Кривошапкин А.И., Виола Б., Чаргынов Т., Крайцарж М., Колобова К.А., Шнайдер С.В. Исследования палеолитических комплексов пещеры Сельунгур в полевом сезоне 2017 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 141–145.

- Кулик Н.А., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Петрография каменных артефактов из восточной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 57–59.

- Медведев Г.И. Местонахождения раннего палеолита в Южном Приангарье // Древняя история народов юга Восточной Сибири. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1975. – Вып. 3. – С. 3–36.

- Медникова М.Б. К антропологии древнейшего населения Алтая: проксимальная фаланга стопы из раскопок Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011а. – № 1. – С. 129–138.

- Медникова М.Б. Посткраниальная морфология и таксономия представителей рода Homo из пещеры Окладникова на Алтае. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011б. – 128 с.

- Медникова М.Б. Концевая фаланга кисти Homo из слоя 12 Денисовой пещеры: опыт идентификации // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 2. – С. 146–155.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Бо Ли. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 468 с.

- Окладников А.П. Улалинка – древнепалеолитический памятник Сибири // Палеолит и неолит СССР. – М.: Наука, 1972. – Т. 7. – С. 7–19. – (МИА; № 185).

- Поспелова Г.А., Гнибиденко З.Н., Окладников А.П. О возрасте поселения Улалинка по палеомагнитным данным // Археологический поиск (Северная Азия). – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 3–10.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Maлаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Шпакова Е.Г., Деревянко А.П. Интерпретация одонтологических особенностей плейстоценовых находок из пещер Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 1. – С. 125–138.

- Barkai R., Gopher A. Cultural and biological transformations in the Middle Pleistocene Levant: a view from Qesem Cave, Israel // Dynamics of Learning in Neanderthals and Modern Humans. – N. Y.: Springer, 2013. – Vol. 1. – P. 115–137.

- Barkai R., Lemorini C., Gopher A. Palaeolithic cutlery 400.000–200.000 years ago: tiny meat-cutting tools from Qesem Cave, Israel // Antiquity. – 2010. – Vol. 84, iss. 325. – URL: http:// antiquity.as.uk/projgall/barkai325/

- Bolikhovskaya N.S., Derevyanko A.P., Shunkov M.V. The fossil palynofl ora, geological age, and climatostratigraphy of the earliest deposits of the Karama site (Early Paleolithic, Altai Mountains) // Paleontological J. – 2006. – Vol. 40. – P. 558–566.

- Bordes L., Fullagar R., Prinsloo L.C., Hayes E., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Roberts R.G. Raman spectroscopy of lipid micro-residues on Middle Palaeolithic stone tools from Denisova Cave, Siberia // J. of Archaeol. Sci. – 2018. – Vol. 95. – P. 52–63.

- Brown S., Massilani D., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Stoessel A., Jope-Street B., Meyer M., Kelso J., Pääbo S., Higham T., Douka K. The earliest Denisovans and their cultural adaptation // Nature Ecol. & Evol. – 2022. – Vol. 6. – P. 28–35.

- Brown S., Wang N., Oertle A., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Comeskey D., Jope- Street B., Harvey V.L., Chowdhury M.P., Buckley M., Higham T., Douka K. Zooarchaeology through the lens of collagen fi ngerprinting at Denisova Cave // Scientifi c rep. – 2021. – Vol. 11, Article number: 15457. – P. 1–10.

- Chen F., Welker F., Shen Ch.-Ch., Bailey Sh.E., Bergmann I., Davis S., Xia H., Wang H., Fischer R., Freidline S.E., Yu T.-L., Skinner M.M., Stelzer S., Dong G., Fu Q., Dong G., Wang J., Zhang D., Hublin J.-J. A Late Middle Pleistocene Denisovan Mandible from the Tibetan Plateau // Nature. – 2019. – Vol. 569. – P. 409–412.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey Ch.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 640–644.

- Jacobs Z., Li B., Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O’Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 594–599.

- Kolobova K.A., Roberts R.G., Chabai V.P., Jacobs Z., Krajcarz M.T., Shalagina A.V., Krivoshapkin A.I., Li B., Uthmeier T., Markin S.V., Morley M.W., O’Gorman K., Rudaya N.A., Talamo S., Viola B., Derevianko A.P. Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia // PNAS. – 2020. – Vol. 117, N 6. – P. 2879–2885.

- Kozłowski J.K. Taxonomy of the Early Middle Palaeolithic in Central Europe // Litikum. – 2016. – Vol. 4. – P. 19–27.

- Krause J., Fu Q., Good J.M., Viola B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. – 2010. – Vol. 464. – P. 894–897.

- Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M.P., Hublin J.J., Hänni C., Derevianko A.P., Pääbo C. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. – 2007. – Vol. 449. – P. 902–904.

- Kuhn S.L. Roots of the Middle Paleolithic in Eurasia // Current Anthropology. – 2013. – Vol. 54, supp. 8. – P. 255–268.

- Mafessoni F., Grote S., de Filippo C., Slon V., Kolobova K.A., Viola B., Markin S.V., Chintalapati M., Peyrégne S., Skov L., Skoglund P., Krivoshapkin A.I., Derevianko A.P., Meyer M., Kelso J., Peter B., Prüfer K., Pääbo S. A high-coverage Neandertal genome from Chagyrskaya Cave // PNAS. – 2020. – Vol. 117, N 26. – P. 15132–15136.

- Meyer M., Fu Q., Aximu-Petri A., Glocke I., Nickel B., Arsuaga J.-L., Martínez I., Gracia A., Bermudez de Castro J.M., Carbonell E., Pääbo S. A Mitochondrial Genome Sequence of a Hominin from Sima de los Huesos // Nature. – 2014. – Vol. 505. – P. 403–406.

- Meyer M., Kircher M., Gansauge M.-T., Li H., Racimo F., Mallick S., Schraiber J.G., Jay F., Prüfer K., de Filippo C., Sudmant P.H., Alkan C., Fu Q., Do R., Rohland N., Tandon A., Siebauer M., Green R.E., Bryc K., Briggs A.W., Stenzel U., Dabney J., Shendure J., Kitzman J., Hammer M.F., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Patterson N., Andrés A.M., Eichler E.E., Slatkin M., Reich D., Kelso J., Pääbo S. A High-Coverage Genome Sequence from an Archaic Denisovan Individual // Sci. – 2012. – Vol. 338, N 6104. – Р. 222–226.

- Morley M.V., Goldberg P., Uliyanov V.A., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Jacobs Z., Roberts R.G. Hominin and animal activities in the microstratigraphic record from Denisova Cave (Altai Mountains, Russia) // Scientifi c Rep. – 2019. – Vol. 9, Article number: 13785. – P. 1–12.

- Prévost M., Zaidner Y. The Nahr Ibrahim technique and side-scraper re-sharpening at the Unit III of the Middle Paleolithic open-air site of Nesher Ramla (Israel): what is the link? // Proceedings of the European Society for the study of human evolution. – Madrid: PESHE, 2016. – P. 193.

- Prüfer K., Racimo F., Patterson N., Jay F., Sankararaman S., Sawyer S., Heinze A., Renaud G., Sudmant P.H., Filippo C., de, Heng Li, Mallick S., Dannemann M., Qiaomei Fu, Kircher M., Kuhlwilm M., Lachmann M., Meyer M., Ongyerth M., Siebauer M., Theunert Ch., Tandon A., Moorjani P., Pickrell J., Mullikin J.C., Vohr S.H., Green R.E., Hellmann I., Johnson Ph.L.F., Blanche H., Cann H., Kitzman J.O., Shendure J., Eichler E.E., Lein E.S., Bakken T.E., Golovanova L.V., Doronichev V.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Viola B., Slatkin M., Reich D., Kelso J., Pääbo S. The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai mountains // Nature. – 2014. – Vol. 505, iss. 7481. – P. 43–49.

- Reich D., Green R.E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E.Y., Viola B., Briggs A.W., Stenzel U., Johnson P.L.F., Maricic T., Good J.M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E.E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Hublin J.-J., Kelso J., Slatkin M., Pääbo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature. – 2010. – Vol. 468. – P. 1053–1060.

- Rust A. Die Höhlenfunde von Jabrud (Syrien). – Neumünster: Karl Wachholtz Verl., 1950. – 154 S.

- Sawyer S., Renaud G., Viola B., Hublin J.-J., Gansauge M.-T., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Prüfer K., Kelso J., Pääbo S. Nuclear and mitochondrial DNA sequences from two Denisovan individuals // PNAS. – 2015. – Vol. 112, N 51. – Р. 15696–15700.

- Shimelmitz R. The recycling of fl int throughout the Lower and Middle Paleolithic sequence of Tabun Cave, Israel // Quat. Intern. – 2015. – Vol. 361. – P. 34–45.

- Slon V., Hopfe C., Weiß C.L., Mafessoni F., Rasilla M., de la, Lalueza-Fox C., Rosas A., Soressi M., Knul M.V., Miller R., Stewart J.R., Derevianko A.P., Jacobs Z., Li B., Roberts R.G., Shunkov M.V., Lumley H. de, Perrenoud C., Gušić I., Kućan Ž., Rudan P., Aximu-Petri A., Essel E., Nagel S., Nickel B., Schmidt A., Prüfer K., Kelso J., Burbano H.A., Pääbo S., Meyer M. Neandertal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments // Sci. – 2017. – Vol. 356, iss. 6338. – P. 605–608.

- Slon V., Mafessoni F.,Vernot B., de Filippo C., Grote S., Viola B., Hajdinjak M., Peyrégne S., Nagel S., Brown S., Douka K., Higham T., Kozlikin M., Shunkov M., Derevianko A., Kelso J., Meyer M., Prüfer K., Pääbo S. The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father // Nature. – 2018. – Vol. 561, N 7721. – P. 113–116.

- Slon V., Viola B., Renaud G., Gansauge M.-T., Benazzi S., Sawyer S., Hublin J.-J., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Kelso J., Prüfer K., Meyer M., Pääbo S. A fourth Denisovan individual // Sci. Advances. – 2017. – N 3: e1700186. – doi: 10.1126/sciadv.1700186

- Solecki R.L., Solecki R.S. A new secondary flaking technique at the Nahr Ibrahim Сave site, Lebanon // Bull. Du Musee de Beyrouth. – 1970. – Vol. XXIII. – P. 137–142.

- Zaidner Y., Weinstein-Evron M. Making a point: the Early Middle Palaeolithic tool assemblage of Misliya Cave, Mount Carmel, Israel // Before Farming. – 2012. – Iss. 4. – P. 1–23.

- Zaidner Y., Weinstein-Evron M. The end of the Lower Paleolithic in the Levant: The Acheulo-Yabrudian lithic technology at Misliya Cave, Israel // Quat. Intern. – 2016. – Vol. 409. – P. 9–22.

- Zavala E.I., Jacobs Z., Vernot B., Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Derevianko A.P., Essel E., de Fillipo C., Nagel S., Richter J., Romagné F., Schmidt A., Li B., O’Gorman K., Slon V., Kelso J., Pääbo S., Roberts R.G., Meyer M. Pleistocene sediment DNA reveals hominin and faunal turnovers at Denisova Cave // Nature. – 2021. – Vol. 595. – P. 399–403.

- Zhang D., Xia H., Chen F., Li B., Slon V., Cheng T., Yang R., Jacobs Z., Dai Q., Massilani D., Shen X., Wang J., Feng X., Cao P., Yang M.A., Yao J., Yang J., Madsen D.B., Han Y., Ping W., Liu F., Perreault Ch., Chen X., Meyer M., Kelso J., Pääbo S., Fu Q. Denisovan DNA in Late Pleistocene sediments from Baishiya Karst Cave on the Tibetan Plateau // Sci. – 2020. – Vol. 370. – P. 584–587.