Древнетюркские изваяния из Апшиякты в Центральном Алтае (к проблеме выделения женских статуарных памятников у древних тюрок)

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Древнетюркские изваяния, обнаруженные автором в нижнем течении р. Чуи в Центральном Алтае, не имеют аналогов не только на Алтае, но и в сопредельных регионах. На них на одной и той же грани друг под другом воспроизведены два лица: сверху - мужское, снизу - женское. Последнее маркируется трехрогим головным убором. Автор рассматривает изваяния из Апшиякты в контексте выделения серии женских скульптур у древних тюрок в Центрально-Азиатском регионе. Ранее такие попытки предпринимались, однако их нельзя признать удачными, т.к. исследователи среди прочего причисляли к женским изваяниям древних тюрок скульптуры кимако-кипчаков. Вероятно, значительная часть древнетюркских лицевых изваяний, на которых не изображены усы и борода, на всей территории их распространения в Южной Сибири, Центральной и Средней Азии могла воспроизводить женщин. Изваяния из Апшиякты имеют аналогии со скульптурными изображениями женщин в трехрогом головном уборе с территории Семиречья и представляют собой разновидность лицевых. На основе приведенных параллелей и анализа семантики этого головного убора автор пришел к выводу, что данные персонажи воплощали собой не богиню Умай или шаманку, а знатных женщин древнетюркской эпохи. Таким образом, изваяния из Апшиякты заключают в себе ту же идею, что и жанровые сцены в юртах, - совместное изображение мужа, воина-батыра, и его жены, катун. Эти изваяния, как и сами поминальные сооружения кудыргинского типа, согласно радиоуглеродной дате, относятся ко второй половине VI- первой половине VII в. Каноническую сцену сидящих в юрте мужчины-правителя и женщины-правительницы в трехрогом головном уборе, многократно воспроизведенную в скульптуре, наскальных гравировках, на предметах из погребений и монетах, можно рассматривать как иллюстрацию брачной коалиции двух аристократических родов древних тюрок (ашина и ашидэ).

Центральный алтай, древнетюркские женские изваяния, изображение женщин в трехрогом головном уборе, ашина, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145800

IDR: 145145800 | УДК: 903.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.093-103

Текст научной статьи Древнетюркские изваяния из Апшиякты в Центральном Алтае (к проблеме выделения женских статуарных памятников у древних тюрок)

Среди изобразительных и статуарных памятников древнетюркской эпохи Центрально-Азиатского региона выделяется группа нетривиальных изображений и сцен, одним из главных персонажей которых является женщина в трехрогом головном уборе. Часто их связывают сюжет, воспроизведенные на них, по сути, этнографические реалии и, по-видимому, общее смысловое содержание. К наиболее известным из этих памятников принадлежит знаменитый кудыргинский валун с выгравированной жанровой сценой. Близкие к ней композиции известны в петроглифах Бичикту-Бо-ма в Российском Алтае, гравировке на роговом гребне из могильника Суттуу-Булак в Киргизии, на древнетюркском изваянии и наскальном рисунке в урочище Когалы в Казахстане, на скульптуре из долины р. Хар-Ямаатын-гол в Монгольском Алтае. Автору этой статьи посчастливилось обнаружить два изваяния на территории Российского Алтая, которые встают в один ряд с указанными памятниками. Особой сохранностью и информативностью отличается одно из них, на котором друг под другом выбиты две личины: сверху – мужская, снизу – женская. В настоящем исследовании пред-

Рис. 1. Расположение памятника Апшиякта.

принята попытка разобраться в возможной семантике подобных изображений на изваянии, их связи с перечисленными изобразительными композициями, а также предложена гипотеза о семейном характере многих поминальных сооружений древних тюрок и выделении группы женских изваяний.

Описание памятников

В полевом сезоне 2011 г. Чуйский отряд Алтайской экспедиции ИАЭТ СО РАН проводил археологические разведочные работы в долине р. Чуи на территории Онгудайского р-на Республики Алтай. Среди прочего объектом исследования стал погребально-поминальный комплекс Апшиякта I, расположенный на высокой надпойменной террасе в устье высохшего одноименного ручья, на его левом берегу. Он находится на левобережье р. Чуи напротив известного петроглифического памятника Калбак-Таш I (рис. 1). Погребально-поминальный комплекс насчитывает 61 объект. Две смежные древнетюркские оградки (№ 54, 55) этого памятника расположены обособленно (рис. 2).

Оградка 54 имеет размеры 2,0 × 2,5 м, высоту 0,2 м. Лучше других сохранилась восточная стенка, остальные практически не прослеживаются. Сооружение сильно задерновано, каменное заполнение почти неразличимо.

Вплотную у восточной стенки оградки установлено изваяние*, изготовленное из плиты серо-голубого сланца. Его размеры 135 × 18 × 19 см. Только после очистки лицевой поверхности камня от мха удалось рассмотреть личину в его верхней части (рис. 3; 4, 1 ). Она достаточно схематична. Нижний контур лица показан выбитой линией, образующей тупой угол, нос и скулы – двумя дуговидными линиями, нижние концы которых примыкают к абрису рта. Обозначены брови, глаза подразумеваются, но как таковые отсутствуют. Необработанная подтреугольная верхняя часть камня могла символизировать высокий головной убор.

Под первой личиной на этой же плоскости камня была обнаружена еще одна, частично задернованная. Она также выполнена в предельно схематичной манере. Скулы и нос показаны двумя отдельными выбиты-

Рис. 2. Древнетюркские поминальные оградки с изваяниями. Апшиякта. Вид с востока.

ми линиями, рот – в виде треугольника. У этой личины изображен характерный для женского костюма трехрогий головной убор (см. рис. 3; 4, 1 ). Над линией скул, на лбу (?) или головном уборе, имеются две точки.

Оградка 55 примыкает с севера к 54-й и, вероятно, имеет общую с ней стенку. По своим характеристикам она близка к уже описанному поминальному сооружению. Размеры оградки 2,8 × 2,8 м, высота 0,2 м. Восточная стенка сохранилась значительно лучше остальных. Сооружение сильно задерновано, из каменного заполнения фиксируется лишь несколько крупных валунов.

Вплотную у восточной стенки оградки вкопано антропоморфное изваяние из светло-серого сланца. Его размеры 75 × 33 × 14 см. Верх камня и его лицевая поверхность сколоты, очевидно, еще в древности. Тем не менее по отдельным выбитым линиям с большой долей уверенности можно заключить, что первоначально здесь также были две личины (см. рис. 4, 2 ). Об этом свидетельствуют линии нижнего контура лица, рта и брови (?) верхней личины, а также общий абрис нижней.

Женские изваяния древних тюрок и кимако-кипчаков: история изучения

Как известно, тюркские статуарные памятники в Центральной и Средней Азии посвящались преимущественно мужчинам-воинам. Женские изваяния

Рис. 3. Изваяние с мужской и женской личинами, установленное у оградки 54.

0 20 cм

20 cм

Рис. 4. Прорисовка изваяний с личинами.

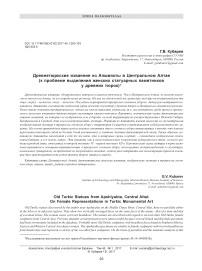

Рис. 5. Изображения женщин в трехрогом головном уборе с территории Семиречья.

1–4 – Бурана, Киргизия (по: [Табалдиев, 1996]); 5 , 6 – Киргизия (по: [Шер, 1966]); 7 , 9 , 10 – Кочкорская и Кара-Куджурская долины, Киргизия (по: [Табалдиев, 1996]); 8 – Балхаш, Казахстан (по: [Ермоленко, 2004]).

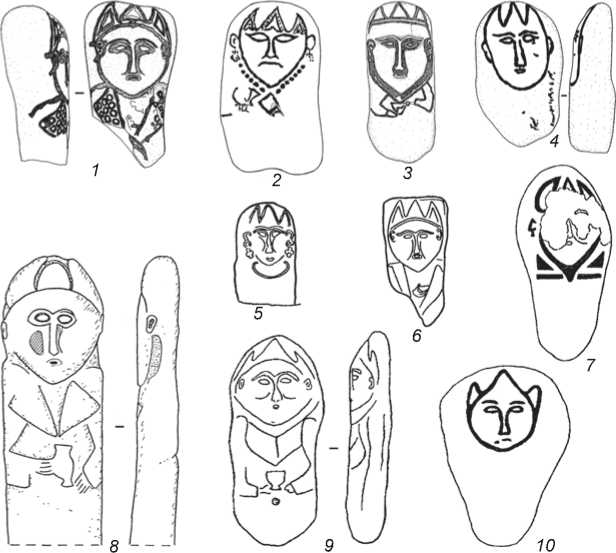

Рис. 6. Женские изваяния с изображением трехрогого головного убора.

1 – Чуйская долина, Иссык-Куль, Киргизия (по: [Табалдиев, 1996]); 2 – Каратау, Казахстан (по: [Досымбаева, 2006]).

древних тюрок и кимако-кипчаков большей частью обнаружены на территории Семиречья и Восточного Казахстана [Шер, 1966, с. 22; Чариков, 1980; Ермоленко, 2004, рис. 12, 2 ; 15, 1 ; 63, 1, 3 ; и др.]. Они представляют собой две группы изображений, разительно различающиеся по стилю, а также по воспроизведенным реалиям, признакам пола и т.п. При этом по количеству женские древнетюркские изваяния значительно уступают кимако-кипчакским скульптурам.

Первая, немногочисленная группа изваяний объединяет скульптурные изображения женщин в трехрогом головном уборе из Семиречья, датируемые древнетюркским периодом – VI–X вв. (рис. 5, 6) [Ахин-жанов, 1978, с. 67; Ермоленко, 1995, с. 55; Табалдиев, 1996, с. 82; и др.]. Часто на подобных изваяниях кроме головного убора воспроизводились другие детали одежды (треугольные отвороты кафтана, широкие рукава), серьги. В правой руке или в обеих изображенные женщины держат сосуд. От мужских скульптур их отличает отсутствие изображений усов, бороды и оружия. Стилистические особенности воспроизведения черт лица соответствуют таковым у других древнетюркских изваяний: брови и нос переданы Т-образным валиком, рельефно выделены крупные глаза и др. Скульптуры с изображением трехрогого головного убора устанавливались у древнетюркских поминальных сооружений, часто у смежных оградок кудыргинского типа.

Примерно одну треть из 145 известных к середине 1960-х гг. скульптур Семиречья Я.А. Шер отнес к изваяниям, пол персонажей которых неясен [1966, с. 26]. У них отсутствуют борода и усы, а также оружие. Пожалуй, первым, кто выделил изваяния с изображениями трехрогих головных уборов из Семиречья в особую группу и высказался в пользу их интерпретации как женских скульптур, был В.П. Мокрынин [1975]. По мнению С.М. Ахинжа-нова, обычай воспроизведения таких головных уборов мог быть при- внесен на эту территорию частью тюркских племен, переселившихся с Алтая [1978, с. 74]. Наиболее ранние подобные изображения исследователь датировал VII–VIII вв., имея в виду рисунок, выбитый на кудыр-гинском валуне, однако в основном данный тип изваяний он считал типичным для IX–X вв. и приписывал кимако-кипчакским племенам [Там же].

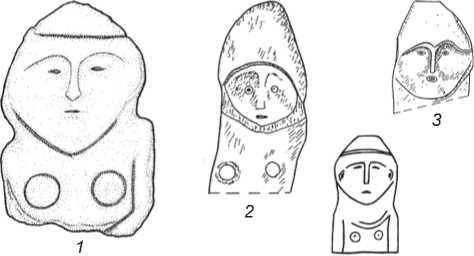

Вторую, более многочисленную группу представляют женские изваяния кимако-кипчаков. Они резко отличаются от древнетюркских как по стилистическим особенностям изображения лица (маленькие глаза и рот, показанные углублениями, различные варианты обозначения носа и бровей и др.), так и по собственно воспроизведенным деталям или атрибутам (рис. 7, 1–5 ). Элементы одежды на этих изваяниях, как правило, не показаны. На них воспроизведена женская грудь. Часто такие скульптуры изображают женщину с сосудом в обеих руках на уровне живота (рис. 7, 5 ). В сравнении с древнетюркскими женскими изваяниями, у которых черты лица и детали одежды зачастую индивидуальны и персонифицированы, у кимако-кипчакских они схематичны. Вероятно, последние воспроизводили обобщающий образ предка, матери-прародительницы, тогда как первые – некогда живших конкретных женщин.

В тех случаях, когда место первоначальной установки кимако-кипчакских изваяний известно, оно, как правило, локализуется рядом или в центре т.н. святилищ (четырехугольных каменных оград-насыпей, насыпей в виде курганов и др.) [Ермоленко, 2004, с. 34–37]. Я.А. Шер [1966, с. 46, 61, рис. 15] и А.А. Чариков [1986, с. 87–88, 101] относили такие изваяния к IX – началу XIII в. и отмечали их связь с половецкими каменными «бабами». Мнение о кимако-кипчакской принадлежности подобных скульптур и их датировке серединой IX – XIII в. было поддержано другими исследователями [Ермоленко, 2004, с. 12–13]. Изваяния кипчакского облика распространены от Восточного Казахстана на востоке до Южного Приуралья на западе.

Женские скульптуры у древних тюрок Центрально-Азиатского региона также известны, однако пока крайне малочисленны. В отличие от семиреченских они не устанавливались одиночно у оградки, а практически всегда сопровождали мужские изваяния. Можно упомянуть статуи женщины с платком и супруги Кюль-Тегина на поминальном памятнике в честь него [Жолдасбеков, Сарткожаулы, 2006, ил. 119, 120, 124, 125], женскую скульптуру на памятнике Шивээт-Улан [Там же, ил. 39].

Традиция сопровождения мужских скульптур женскими – воплощениями жен воинов и аристократов – прослеживается, пусть пока и на немногочисленных примерах, на территории географического Алтая. Так, в поминальном комплексе древнетюркского аристократа на р. Хар-Ямаатын-гол в Монгольском Алтае ря-

Рис. 7. Женские изваяния кимако-кипчакской традиции с воспроизведенной грудью ( 1–5 ) и мужское уйгурское изваяние ( 6 ).

1 – урочище Айлян, Алтай (по: [Худяков, Белинская, 2012]); 2 , 3 – Актогайский р-н Карагандинской обл., Центральный Казахстан (по: [Ермоленко, 2004]); 4 – Мерке, Казахстан (по: [Досымбаева, 2006]); 5 – Казахстан (по: [Маргулан, 2003]); 6 – урочище Эрги-Барлык, Тува (по: [Кызласов Л.Р., 1949]).

дом с мужской скульптурой обнаружено обломанное основание изваяния. Судя по целому ряду признаков, можно предположить, что это была скульптура женщины – супруги аристократа [Кубарев, 2015]. Еще один факт совместного нахождения женского и мужского изваяний зафиксирован в степи Макажан в Кош-Агачском р-не Республики Алтай. Здесь у восточной стенки рядовой оградки были установлены два изваяния. Если одно из них, с изображениями пояса и оружия, – мужское, то второе, предельно схематичное лицевое, может быть женским. Этими двумя примерами и ограничиваются пока подобные находки на территории Алтая. Кроме того, нельзя отрицать отнесение значительной части лицевых изваяний в ЦентральноАзиатском регионе, на которых не воспроизведены усы, борода и оружие, к изображениям женщин.

Отличия древнетюркских и кимако-кипчакских женских скульптур очевидны, и их вычленение из общей массы статуарных памятников обоснованно. Хотя большинство исследователей согласились с отнесением их к женским изваяниям и с их отличной друг от друга хронологической и этнокультурной атрибуцией, некоторые ученые выдвинули иные предположения. Наиболее противоречивую и уязвимую точ- ку зрения высказали Ю.С. Худяков и К.Ы. Белинская [2012]. Женское изваяние из урочища Айлян (рис. 7, 1) в Шебалинском р-не Республики Алтай они отнесли к курайскому этапу древнетюркской культуры [Там же, с. 128]. Выдвинутая авторами статьи гипотеза о выделении группы древнетюркских женских изваяний с воспроизведенной на них грудью на территории Алтая, Тувы и Верхнего Приобья и следующие из этого культурно-исторические и мировоззренческие выводы не выдерживают критики [Кубарев, 2012]. Скульптура из урочища Айлян является одним из немногих изваяний кимако-кипчакского облика, найденных в Горном Алтае, и должна датироваться в пределах середины IX – XIII в.

Аналоги и семантика трехрогого головного убора

Наиболее яркий атрибут женских личин из Апшияк-ты, как и женских изваяний из Семиречья, – головной убор с тремя зубцами (см. рис. 5, 6). Чаще всего в литературе его именуют трехрогим головным убором [Гаврилова, 1965, с. 66; Шер, 1966, с. 100; Ахинжанов, 1978; Табалдиев, 1996, с. 69; и др.], реже – трехрогой тиарой [Кызласов Л.Р., 1949, с. 50; Длужневская, 1978, с. 231] или короной [Мотов, 2001, с. 68]. Тот факт, что этот головной убор подчеркивал особый статус его владелицы, отмечали практически все исследователи. Интерпретация данного атрибута чрезвычайно

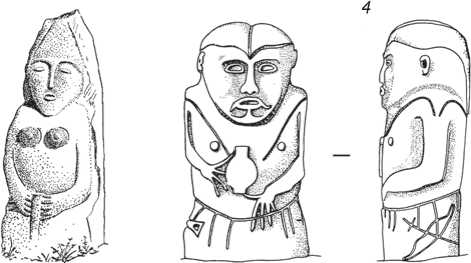

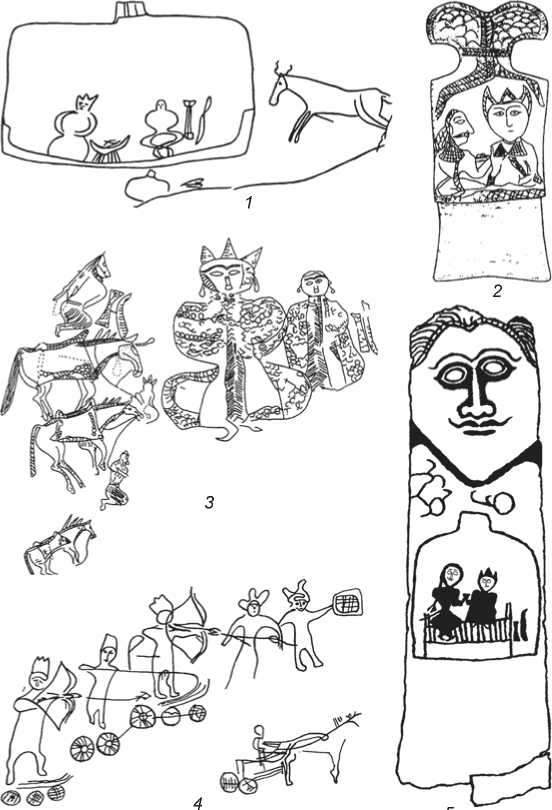

Рис. 8. Жанровые сцены с женскими персонажами в трехрогом головном уборе.

1 , 4 – наскальные граффити из Бичикту-Бома, Алтай ( 1 – по: [Кубарев, 2003]; 4 – по: [Мартынов, 1995]); 2 – сцена на роговом предмете из кург. 54 могильника Суттуу-Булак, Киргизия (по: [Табалдиев, 1996]); 3 – сцена на кудыргин-ском валуне, Алтай (по: [Гаврилова, 1965]); 5 – изваяние из урочища Когалы, Казахстан (по: [Рогожинский, 2010]).

важна, т.к. именно он служил основным аргументом в пользу иконографической принадлежности персонажа в трехрогом головном уборе к божеству Умай [Кызласов Л.Р., 1949; Длужневская, 1978; Мотов, 2001; и др.] либо шаману (шаманке) [Ахинжанов, 1978, с. 70, 71; Досымбаева, 2006, с. 45; и др.]*.

Достаточно детальные изображения трехрогого головного убора на некоторых изваяниях из Семиречья, роговом предмете из Суттуу-Булака (см. рис. 5, 7 ; 8, 2 ) и монетах Западно-Тюркского каганата (рис. 9, 1–3 ) позволяют предположить, что он не являлся тиарой или короной, т.к. средний «зубец» показан в проекции, позади двух, достаточно изогнутых, крайних [Кубарев, 2003, с. 244]. Таким образом, трехрогий головной убор имел высокий конусообразный выступ на макушке и две, часто изогнутые, лопасти со стороны висков. Вероятнее всего, он был выполнен из какого-либо органического материала, например, войлока. На детальных изображениях лопасти имеют окантовку – они, по-видимому, подобно частям кафтана (обшлага, воротник, подол), могли дополнительно обшиваться орнаментированным шелком.

Широко известно, что женские головные уборы у кочевников Центральной и Средней Азии в разные исторические эпохи являлись наиболее знаковой частью костюма. Примерами могут служить высокие и сложносоставные головные уборы пазырыкских женщин, монгольский бокка и др. По-видимому, в них была заложена сложная мировоззренче-

Рис. 9. Монеты Западно-Тюркского каганата из Чача с изображением правителя и правительницы в трехрогом головном уборе. Фото Г. Бабаярова.

ская символика. К выводу о том, что трехрогий головной убор нельзя рассматривать как корону или тиару и что он представляет собой вполне функциональный женский головной убор, пришли Г.В. Кубарев [Там же] и Ю.С. Худяков [2010, с. 99–100].

Если большинство исследователей отождествляет женщину в трехрогом головном уборе с богиней Умай или шаманкой (шаманом), то совершенно иную точку зрения при интерпретации сцены на кудыргинском валуне высказал Л.П. Потапов. По его мнению, этот рисунок является иллюстрацией письменных источников, повествующих об обращении тюркским каганом племен в зависимых данников – «склонение головы и преклонение колен» [Потапов, 1953, с. 92]. Спешившиеся всадники стоят на коленях перед сидящей женщиной в трехрогом головном уборе, богатой одежде и ребенком (см. рис. 8, 3 ). Такая политическая и социальная трактовка этой сцены была поддержана А.А. Гавриловой [1965, с. 18–21] и Г.В. Кубаревым [2003].

Наиболее фантастическую интерпретацию композиции на кудыргинском валуне выдвинул П.П. Азбе-лев. По его мнению, центральный персонаж – это Богоматерь, а сцена воспроизводит поклонение волхвов божественному младенцу [Азбелев, 2010, с. 48–49]. Можно было бы всерьез не воспринимать произведение П.П. Азбелева, которое он называет трактатом, если бы не публикационная активность автора и сомнительный характер многих его выводов. П.П. Азбе-лева не смущает то, что «младенец» на кудыргинской гравировке (см. рис. 8, 3), судя по пропорциям, подросткового возраста и, скорее всего, девочка (так же как и у центрального персонажа, у нее по серьге в каждом ухе), что имеются и другие изображения женщин в трехрогом головном уборе с ребенком (см. рис. 8, 4), однако коленопреклоненные «волхвы» там не воспроизведены. Нужно ли комментировать умозрительные и ничем не подкрепленные сентенции автора «трактата» [Там же, с. 51] о несторианских проповедях на Алтае, о сохранивших веру женах-христианках у тюрок и пленных или наемных мастерах христианского вероисповедания?

Таким образом, суммируя основные точки зрения на интерпретацию персонажей в трехрогих головных уборах в граффити и монументальных памятниках древних тюрок, можно указать четыре главные.

-

1. Персонажи с короной или тиарой являются изображением божества Умай [Кызласов Л.Р., 1949; Длужневская, 1978; Кызласов И.Л., 1998; Мотов, 2001; и др.] или даже Богоматери [Азбелев, 2010]. К такому выводу исследователи пришли на основе анализа древнетюркских граффити и прежде всего сцены на кудыргинском валуне.

-

2. Персонажи в трехрогом головном уборе представляют собой изображение либо шаманок и воплощение культа предка по женской линии [Ахинжанов, 1978], либо шаманов [Досымбаева, 2006, с. 45].

-

3. Социальная и политическая интерпретация сцен с изображениями женщин в трехрогом головном уборе у древних тюрок заключается в признании высокого социального статуса его владелицы и возможном отражении политической истории (подчинение одного племени другому и т.п.) [Потапов, 1953, с. 92; Гаврилова, 1965, с. 18–21; Кубарев, 2003].

-

4. Трехрогий женский головной убор получил широкое распространение у древних тюрок и других тюркоязычных кочевников и не подразумевал высо-

кого социального статуса его владелицы [Худяков, 2010, с. 99–100].

Первые две интерпретации основываются преимущественно на наличии трехрогого головного убора как короны или тиары и его возможной семантики, а также на изображении сцены коленопреклонения в граффити на кудыргинском валуне. Ни то, ни другое не может рассматриваться в каче стве неоспоримого аргумента в пользу трактовки персонажей как боже ства Умай либо шаманки [Кубарев, 2003]. Вся совокупность приведенных фактов (интерпретация трехрогого головного убора как функционального наголовья, изображение женщин в таком головном уборе на каменных скульптурах, семейный характер многих поминальных памятников с такими изваяниями и др.) свидетельствует об обратном.

Существует еще одна, представительная серия изображений женщин в трехрогом головном уборе, которой практически не уделялось внимание. Между тем их привлечение является крайне важным в рамках данной темы. Речь идет о многочисленных парных изображениях правителя и его жены на монетах Западно-Тюркского каганата в Согде VI–VIII вв. [Ртвеладзе, 2006, с. 88–89; Шагалов, Кузнецов, 2006, с. 75–76, 79–85; и др.]. При этом правительница запечатлена в трехрогом головном уборе.

Один вариант подобных изображений представляет собой т.н. погрудный портрет правителя и его жены (см. рис. 9, 1–4 )*. На переднем плане (слева) изображен мужчина. У него широкое скуластое лицо, длинные, ниспадающие на спину волосы. Женщина изображена за мужчиной (справа). У нее широкое лицо, на голове трехрогий головной убор, средний «зубец» которого значительно выше двух других и имеет коническую изогнутую форму. На оборотной стороне монет – тамги в окружении согдийской легенды.

Другой вариант – изображение сидящих «по-восточному» друг перед другом мужчины и женщины (см. рис. 9, 5–8 ). Лицо правителя показано в профиль, его жены – в фас. У мужчины прямые, ниспадающие за плечи волосы, в ушах серьги. Он одет в длинный, приталенный, с широким правосторонним отворотом кафтан, который был характерен для древних тюрок; в левой руке держит какой-то предмет (сосуд?). У женщины высокий трехрогий головной убор, кафтан. В руках она держит, вероятно, сосуд. На части монет этой серии правительница запечатлена беременной (см. рис. 9, 6–8 ).

Несомненно, что на обоих вариантах монет представлен один и тот же сюжет – тюркский правитель и его жена. Несмотря на различные прочтения согдийских легенд этих вариантов монет теми или иными исследователями, в них речь идет либо о представителе-наместнике западно-тюркского кагана, либо о нем самом [Шагалов, Кузнецов, 2006, с. 61, 76].

Необходимо указать на то, что почти канонические изображения мужа и жены были популярны и распространены у древних тюрок. Они широко представлены в петроглифах, на предметах из погребений, каменных изваяниях. Поэтому можно утверждать, что сюжет, запечатленный на монетах, был близок и понятен древним тюркам. Особенно показательны изображения сидящих правителя и правительницы (см. рис. 9, 5–8 ). Они абсолютно идентичны подобным гравированным сценам у древних тюрок на Алтае и Тянь-Шане, вплоть до деталей (мужчина и женщина сидят «по-восточному», она почти всегда справа от него, он сидит вполоборота к ней и держит, вероятно, сосуд, на женщине трехрогий головной убор и т.д.).

Из китайских письменных источников известно, что для древнетюркского каганата была характерна дуальная структура власти: во главе объединения ряда родственных племен стояли два аристократических рода – ашина и ашидэ. Каган происходил из племени ашина, символом которого являлось солнце, родовой тамгой – знак в виде горного козла (архара); а его супруга (катун) – из племени ашидэ, аштаков, символом которого была луна, родовой тамгой – знак в виде змеи, дракона [Зуев, 2002, с. 33–34, 85–88].

Наиболее яркой иллюстрацией брачной коалиции двух аристократических родов – ашина и ашидэ – является изображение правителя и правительницы на большинстве монет Западно-Тюркского каганата из Согда. На это уже указывалось исследователями [Babayarov, 2010, p. 397]. Территория тюркских каганатов традиционно подразделялась на два крыла: восточное и западное. Экономическое и политическое значение аристократических племен, составлявших дуальную брачную коалицию, и их влияние в каганате поддерживались тем, что восточное крыло находилось под управлением каганского племени аши-на, а западное – под управлением катунского племени ашидэ [Зуев, 2002, с. 33–35, 85–88].

Не просто изображением правителя и правительницы, а иллюстрацией брачной коалиции двух аристократических родов и вероятным воплощением Тенгри и Умай объясняются каноничность сцены и та частота, с которой она воспроизводилась на монетах, изваяниях, скальных поверхностях и предметах быта. Можно предположить, что трехрогий головной убор если и не был исключительно привилегией катун (жены кагана), то, по меньшей мере, отражал высокий со- циальный статус его владелицы. Вероятно, этим объясняется небольшое число изваяний с изображением трехрогого головного убора.

На Алтае известно много лицевых изваяний. Однако стелы из Апшиякты, на которых на одной плоскости воспроизведены мужская и женская личины, следует признать уникальными. Аналоги не известны не только на Алтае, но и на всей территории распространения древнетюркских статуарных памятников – в Монголии, Туве, Семиречье, Восточном Туркестане. По своей неординарности они встают в один ряд с такими единичными и ранними древнетюркскими памятниками, как кудыргинский валун [Гаврилова, 1965, табл. VI] в Российском Алтае, изваяние из Хар-Ямаатын-гол [Кубарев, 2015, рис. 1, 2] в Монгольском Алтае, скульптура из Когалы (см. рис. 8, 5 ) в Чу-Илийском междуречье в Казахстане.

Антропоморфные стелы из Апшиякты и перечисленные изваяния входят в единый культурно-хронологический пласт с несколькими жанровыми сценами, одно из центральных мест в которых занимает женщина в трехрогом головном уборе. Они известны в граффити Бичикту-Бома (см. рис. 8, 1, 4 ), на кудыр-гинском валуне (см. рис. 8, 3 ) на Алтае, на роговом предмете из Суттуу-Булака (см. рис. 8, 2 ) в Киргизии, в петроглифах урочища Когалы в Казахстане [Рого-жинский, Солодейников, 2012, рис. 8]. Любопытно, что если большая часть жанровых сцен обнаружена на Алтае, то изваяния с изображением лица женщины и трехрогого головного убора встречены на этой территории впервые, в отличие, например, от Семиречья, где известна целая серия таких памятников (см. рис. 5).

Можно предположить, что изваяния из Апшиякты воплощают собой ту же идею, что и жанровые сцены в юртах, – совместное изображение мужа, воина-батыра, и его жены, катун. Другой реализацией этой идеи является установка мужского и женского изваяний у одной оградки (Алтай) либо у персональных смежных оградок (Тянь-Шань).

Датировка изваяний из Апшиякты

Поминальные сооружения в Апшиякте представляют собой единый комплекс, созданный без большого хронологического перерыва. В пользу этого свидетельствует то, что они являются смежными оградками, имеют близкие размеры и конструктивные особенности, а также сопровождаются изваяниями с мужской и женской личинами, выполненными в единой манере и, вероятно, одним мастером. Комплекс должен относиться к раннему периоду истории древних тюрок – VI–VII вв. Как известно, смежные оградки принадлежат к одному из наиболее ранних типов древ- нетюркских поминальных сооружений. В то время поминальные памятники, как и иконография изваяний, у древних тюрок Алтая еще не получили своего классического, завершенного вида. Это могли быть лицевые изваяния, реалистично выполненные объемные скульптуры, антропоморфные стелы. Именно в таком контексте и следует рассматривать изваяния из Апшиякты. Они представляют собой вариант лицевых изваяний с той существенной разницей, что на них по две личины. Схематизм в изображении личин служит дополнительным доводом в пользу ранней датировки этих памятников.

По зубу лошади, найденному рядом с изваянием в Апшиякте, была получена радиоуглеродная дата 1486 ± 52 л.н. Калиброванные календарные интервалы при 1σ составили 540–639 гг., при 2σ – 429–495 гг. (18 %), 507–521 гг. (2 %), 526–652 гг. (79 %). Таким образом, можно утверждать, что поминальные сооружения и изваяния были созданы в 526–652 гг. Это хорошо согласуется с датировкой могильника Кудыргэ (вторая половина VI – VII в.) и, по-видимому, большинства жанровых сцен и скульптур с изображениями трехрогого головного убора. Полученная дата лишний раз подтверждает, что лицевые изваяния и смежные оградки кудыргинского типа относятся к раннему периоду истории древних тюрок. Дополнительным доводом в пользу датировки изображений женщин в трехрогом головном уборе и сцен, персонажами которых являются правитель и его жена, VI–VII вв. служат уже упомянутые монеты с территории Согда [Шагалов, Кузнецов, 2006, с. 75, 79].

Заключение

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов.

-

1. Женские древнетюркские изваяния в Центрально-Азиатском регионе суще ствуют, но их выявлено пока немного. Из Семиречья происходит довольно представительная серия скульптур женщин в трехрогом головном уборе. Вероятно, значительная часть древнетюркских лицевых изваяний, на которых отсутствуют изображения оружия, усов и бороды, на всей территории их распространения в Южной Сибири, Центральной и Средней Азии могла воспроизводить женщин. Количество таких изваяний доходит до одной трети от общего числа известных на сегодняшний день древнетюркских скульптур.

-

2. Недопустимо объединять в одну традицию женские изваяния древних тюрок и кимако-кипчаков, как делают некоторые исследователи. Эти изваяния различаются по стилю, воспроизведенным на них реалиям, месту установки (у поминальных оградок или внутри т.н. святилищ), наконец, по-видимому, семантикой и своим предназначением. На древ-

- нетюркских скульптурах женщин всегда показана или подразумевается одежда. На них никогда не воспроизводилась женская грудь в отличие от женских изваяний кимако-кипчаков.

-

3. В древнетюркских изваяниях с изображениями трехрогого головного убора, как и в персонажах в таком головном уборе, выгравированных на камне, кости и др., запечатлены знатные женщины, а не ша-маны/шаманки и тем более не богиня Умай или Богоматерь. В пользу этого свидетельствует вся совокупность приведенных фактов: установка изваяний у поминальных оградок, семейный характер части таких памятников, изображения тюркских правителя и правительницы на согдийских монетах, каноническое воспроизведение мужчины и женщины в юрте и др.

-

4. Изваяния женщин в трехрогом головном уборе происходят преимущественно из Семиречья и лишь два – с Алтая, из урочища Апшиякта. Однако изображения знатных женщин древнетюркской эпохи были распространены значительно шире – от Хакасии до Средней Азии – Согда. Тем не менее основная масса подобных гравированных изображений приходится на Алтай и Семиречье.

-

5. Изваяния из Апшиякты входят в единый культурно-хронологический пласт с приведенными в качестве параллелей скульптурами, гравировками на скалах, предметах из погребений и монетами. Они датируются ранним периодом истории древних тюрок – VI–VII вв.

-

6. По-видимому, каноническая сцена сидящих в юрте правителя и его жены является иллюстрацией брачной коалиции двух аристократических родов древних тюрок (ашина и ашидэ), о существовании которой известно из китайских и аутентичных письменных источников. Ее можно рассматривать в определенном роде как закодированную информацию об устройстве древнетюркского государства, а также как символическое изображение божественной пары Тенгри и Умай. Именно этим объясняется широкое распространение данной сцены, которая воспроизводилась на скалах, изваяниях, бытовых предметах, а также многократно тиражировалась на монетах Западно-Тюркского каганата, что демонстрирует, насколько она была важной и знаковой для древних тюрок.

Вероятно, поэтому наибольшее распространение изваяния женщин в трехрогом головном уборе получили на территории Семиречья – западном крыле тюркских каганатов, возглавлявшемся аристократическим родом ашидэ. Вполне возможно, что они изображали представительниц этого рода. Вместе с тем царственная пара, по-видимому, олицетворяла собой мужское и женское начало и земную ипостась двух верховных божеств Тенгри и Умай. Об этом свидетельствуют эпитеты, которыми наделяли кагана и его жену (катун/хатун) в рунических памятниках:

каган «Небу/Тенгри подобный, Небом поставленный (или Небом рожденный)»; «матерь-катун, подобно Умай». Женское начало в рассматриваемой сцене подчеркивалось изображением беременной правительницы на монетах Западно-Тюркского каганата в Согде и Тохаристане. Как известно, богиня Умай покровительствовала детям и беременным женщинам. Однако говорить о сложившейся иконографии божеств Тенгри и Умай у древних тюрок пока не приходится.

Список литературы Древнетюркские изваяния из Апшиякты в Центральном Алтае (к проблеме выделения женских статуарных памятников у древних тюрок)

- Азбелев П.П. Кудыргинский сюжет. - СПб.: Лема, 2010. - 60 с.

- Ахинжанов С.М. Об этнической принадлежности каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах из Семиречья // Археологические памятники Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1978. - С. 65-79.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. - М.; Л.: Наука, 1965. - 144 с.

- Длужневская Г.В. Еще раз о «кудыргинском валуне»: (К вопросу об иконографии Умай у древних тюрков) // Тюркологический сборник - 1974. - М.: Наука, 1978. - С. 230-237.

- Досымбаева А.М. Западный Тюркский каганат: Куль -турное наследие казахских степей. - Алматы: Тюркское наследие, 2006. - 168 с.