Древнетюркские каменные изваяния из с. Туура-Суу в Кыргызстане

Автор: Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Борисенко А.Ю., Орозбекова Ж.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются частично и полностью сохранившиеся древнетюркские каменные изваяния, обнаруженные кыргызскими археологами в с. Туура-Суу Иссык-Кульской обл. в Республике Кыргызстан. Исследуются особенности поминальной обрядности, характерные для древнетюркской культуры в периоды существования на Тянь-Шане и в Семиречье государств западных тюрок и тюргешей. Анализируются реалии, изображенные на рассматриваемых скульптурах. На основе прослеженных аналогий определены хронология и культурная принадлежность изученных каменных изваяний, выделены их характерные особенности. Рассмотрена версия о том, что в полностью сохранившейся скульптуре с изображением мужской одежды и оружия запечатлена знатная древнетюркская женщина-богатырка.

Древние тюрки, каменные изваяния, туура-суу, иссык-кульская котловина, кыргызстан

Короткий адрес: https://sciup.org/145145698

IDR: 145145698 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.109-115

Текст научной статьи Древнетюркские каменные изваяния из с. Туура-Суу в Кыргызстане

Каменные изваяния древних и средневековых кочевников, известные под названием «каменные бабы» на обширных пространствах евразийских степей, издавна привлекали внимание путешественников, исследователей археологических памятников, ученых. Средневековые каменные скульптуры, передающие внешний облик мужчин-воинов, женщин, а в редких случаях даже детей, достаточно широко распространены в горах и долинах Тянь-Шаня, на территории Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а также в степях Казахстана. Впервые подобные археологические памятники были обнару- жены на Тянь-Шане в начале XIX в. [Винник, 1995, с. 160]. В 1856 г. каменные изваяния на побережье оз. Иссык-Куль осмотрел и зарисовал казахский исследователь и путешественник Ч.Ч. Валиханов. Согласно его описанию, на изученных им каменных бабах были изображены лица «с огромными усами», которые «напоминают монгольский тип», а в правой руке – «что-то вроде чашки» [Валиханов, 1984, с. 341–342]. В 1857 г. несколько изваяний в долине р. Тюп, к югу от оз. Иссык-Куль, осмотрел российский исследователь П.П. Семенов-Тян-Шанский [Семенов, 1946, с. 182–183], который отнес их ко времени проживания на Тянь-Шане усуней. В дальнейшем, во второй половине XIX в., отдельные каменные изваяния в южной части Иссык-Кульской котловины осматривали или упоминали о них в своих работах некоторые российские любители старины, работавшие в этом районе [Винник, 1995, с. 162–164]. В 1890-х гг. в изучение различных археологических

памятников, в т.ч. относящихся к культуре древних тюрок на территории современного Кыргызстана, существенный вклад внес В.В. Бартольд. Им были обнаружены и каменные изваяния, часть из них – в Иссык-Кульской котловине. Среди этих памятников были скульптуры, стоявшие с западной стороны оградок. В.В. Бартольд достаточно точно определил хронологию и культурную принадлежность каменных изваяний: «…фигуры с мечом и чашею в руках ставились тюрками в VII–VIII вв.». По его мнению, обычай установки таких скульптур сохранялся еще в течение нескольких столетий после этого периода [1966а, с. 38–39]. В дальнейшем В.В. Бартольд обобщил известные к тому времени сведения письменных источников и археологические материалы в специальной статье, в которой высказал предположение о том, что каменные изваяния относятся к погребальным памятникам древнетюркских кочевников [1966б].

В 1930–1950-х гг. на территории Кыргызстана, в т.ч. в Иссык-Кульской котловине, работали археологические экспедиции под руководством А.Н. Берншта-ма. Было обнаружено несколько неизвестных ранее древнетюркских скульптур. Среди них выделяются статуи, на которых изображены сабли и кинжалы. А.Н. Бернштам определил период функционирования памятников культуры древних тюрок VI–VIII вв. [1952, с. 79–81, 88, рис. 42, 43]. В 1950-х гг. несколько каменных скульптур в Иссык-Кульской котловине обнаружили сотрудники Кыргызской археолого-этнографической экспедиции [Винник, 1995, с. 172–173]. В 1960-х гг. изученные к тому времени каменные изваяния Семиречья и Тянь-Шаня были проанализированы и опубликованы Я.А. Шером в монографическом исследовании. Он предложил свой вариант их классификации и упомянул о нахождении некоторых скульптур у ритуальных оградок [1966, с. 40]. В те же годы исследованием изваяний начал заниматься Д.Ф. Винник. Многие каменные скульптуры были свезены в краеведческие и школьные музеи, при этом, к сожалению, не всегда фиксировалось место их обнаружения. Д.Ф. Винник наиболее подробно проследил историю изучения каменных изваяний на территории Кыргызстана [1995]. В 1970-х гг. эти памятники исследовал В.П. Мокрынин. Он внес некоторые дополнения в предложенные ранее классификации изваяний. Особое внимание исследователь уделил изучению скульптур с изображением трехрогих головных уборов. По его мнению, некоторые из этих скульптур являются памятниками культуры эфталитов [Мокры-нин, 1975; Мокрынин, Гаврюшенко, 1975]. В течение последних десятилетий изучением каменных изваяний на Тянь-Шане занимались другие исследователи, в т.ч. К.Ш. Табалдиев и Ю.С. Худяков. В ходе раскопок могильника Ала-Мышык ими были обнаружены поминальные оградки, сооруженные из валунов, и ка- менные скульптуры [Табалдиев, Худяков, 2000, с. 66– 70]. Результаты исследований последних десятилетий нашли отражение в монографиях, в которых проанализированы материалы о древнетюркских каменных изваяниях и поминальных сооружениях [Табалдиев, 1996, с. 60–82; 2011, с. 130–143; Худяков, Табалдиев, 2009, с. 68–87]. В 1990–2000-х гг. были опубликованы обобщающие исследования, посвященные этим памятникам на сопредельных территориях Казахстана и Восточного Туркестана [Худяков, 1997; Ермоленко, 2004, с. 22–31; Досымбаева, 2006, с. 25–51, 87–119]. В последние годы были изучены неизвестные ранее древнетюркские поминальные сооружения и каменные изваяния в ряде районов Кыргызстана, в т.ч. в Иссык-Кульской котловине [Cулайманова, 2005, 2007; Москалев, Солтобаев, 2008]. Исследователи продолжают открывать подобные памятники. Несколько интересных находок обнаружено в с. Туура-Суу, к югу от оз. Иссык-Куль.

Обстоятельства обнаружения каменных скульптур в c. Туура-Суу

Во время совершения экспедиционного маршрута вокруг оз. Иссык-Куль в августе 2014 г. авторами настоящей статьи в с. Туура-Суу, расположенном в горной долине южнее озера, были осмотрены три каменных изваяния, которые установлены во дворе местной сельской школы. Особый интерес представляют два из них, обнаруженные в черте этого населенного пункта. Одно хорошо сохранившееся каменное изваяние находилось на южной окраине села на левобережной террасе р. Туура-Суу, на поверхности пологого земляного холма, похожего на курганную насыпь. Оно лежало в земле лицевой стороной вниз. На поверхности были видны только затылочная часть головы и частично спина статуи, которые со временем почернели. Скульптуру раскопали студенты из археологического отряда под руководством К.Ш. Табалдиева, при участии учителя и учеников местной сельской школы. В дальнейшем жители с. Туура-Суу воспротивились продолжению каких-либо раскопок в месте нахождения статуи, поскольку в прошлом поверхность холма в течение некоторого времени использовалась в качестве кладбища и там были могилы, относящиеся к Новому времени.

Голову от второй скульптуры обнаружили несколько лет назад в процессе строительства глинобитного хозяйственного помещения на территории усадьбы, расположенной на расстоянии ок. 30 м к северу от холма, на котором найдено первое изваяние. Раскопки в месте обнаружения данной находки также оказались невозможны, поскольку там находилась современная постройка. К сожалению, большую часть этой скульптуры найти не удалось. Не были выявлены и какие-либо каменные конструкции, принадлежащие поминальным сооружениям, при которых могли находиться каменные изваяния.

Еще одно изваяние, изготовленное из массивной каменной плиты, было обнаружено в окрестностях с. Туура-Суу. Все три скульптуры местные жители установили на постаментах из камня и бетона во дворе местной школы.

Описание каменных изваяний

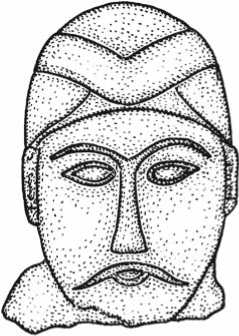

От одной скульптуры сохранилась только массивная каменная голова, передающая внушительный облик мужчины (рис. 1). На крупном овальном лице низким барельефом выделены дуговидные брови, показаны узкие раскосые миндалевидные глаза, прямой нос, аккуратно подстриженные усы, плотно сжатые губы и гладко выбритый подбородок. На нижних частях мочек крупных ушей изображены небольшие полукруглые украшения, вероятно, серьги или клипсы. Довольно реалистично воспроизведен головной убор, который, скорее всего, представляет собой кожаную шапку с овальным верхом, декоративной полосой, расположенной углом вниз на ее передней части, и широкими наушами, плотно облегающими виски и затылок. Их концы скреплены ремешками, связанными между собой на затылочной стороне головного убора. Высота сохранившейся части скульптуры 60 см, ширина – 33 см. Все детали изображения переданы очень точно и реалистично. Они свидетельствуют о высоком профессиональном мастер-

0 5 cм

Рис. 1. Голова каменной скульптуры и ее прорисовка анфас ( 1 ) и в профиль ( 2 ).

0 5 cм

стве скульптора, сделавшего эту статую.

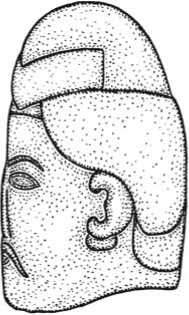

Другое каменное изваяние сохранилось полностью. Оно изображает взрослого человека, сидящего «по-восточному», скрестив ноги (рис. 2). На голове воспроизведена шапка со сферическим верхом, горизонтальной полосой на передней части, загнутыми и соединенными сзади широкими наушами. Изображено довольно молодое миловидное лицо, на котором выделены дуговидные брови, прямой нос, узкие губы, гладкий овальный подбородок. Довольно необычно, что нет усов, являвшихся характерной чертой внешнего облика каждого древнетюркского мужчины-воина. В нижней части ушей изображены небольшие серьги или клипсы. На открытой спереди шее узкой полоской показано ожерелье. На голове воспроизведены длинные, расчесанные по обе стороны волосы, ниспадающие на плечи. На туловище показана наплечная распашная одежда, вероятно, двубортный халат, ши- рокими полосами переданы отвороты по его бортам на груди. В согнутой в локте правой руке персонаж держит за дуговидную ручку сосуд, который напоминает металлическую кружку с широким поддоном. Левая рука также согнута в локте, ее ладонь расположена на животе, ниже кружки. На обоих рукавах выделены обшлага. На талии изображен поясной ремень с пряжкой, несколькими бляхами и обоймами, к которому спереди подвешена на двух ремешках сабля в ножнах с двумя петлями. У нее плавно изогнутый клинок, прямое перекрестье и рукоять с навершием, отогнутым в сторону лезвия. Показаны также подвешенные к наборному поясу чехлы разной формы. Вероятно, один из них для огнива. Обычно на древнетюркских каменных изваяниях огниво в чехле изображалось подвешенным к поясу с правого бока персонажа. Внизу на скульптуре изображе-

0 10 cм

Рис. 2. Каменное изваяние и его прорисовка анфас ( 1 ) и в профиль ( 2 ).

0 10 cм

ны ноги в высоких мягких сапогах до колен, сложенные одна на другую, как при посадке «по-турецки». По бокам фигуры показаны раздвинутые в стороны полы верхней одежды. Высота скульптуры 152,5 см, ширина – 52,5 см.

Изваяние выполнено с большим мастерством. Фигура воспроизведена с соблюдением пропорций, подчеркнуты некоторые индивидуальные особенности персонажа. Можно предположить, что данную статую, как и скульптуру, от которой сохранилась только голо-

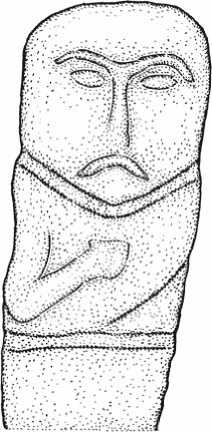

Рис. 3. Схематичное каменное изваяние и его прорисовка.

0 10 cм

ва, изготовил талантливый ваятель. Его мастерство заметно превышало обычный уровень древнетюркских камнерезов, делавших изваяния. Обыкновенные скульптуры представляют собой необработанные каменные плиты, на которых изображены лицо, согнутая в локте правая рука с сосудом, левая рука и пояс.

Еще одно изваяние изготовлено из массивной каменной плиты (рис. 3). Его высота 105 см, ширина 45 см. У скульптуры крупная голова, на лице изображены дуговидные брови, миндалевидные глаза, прямой нос и усы. В правой, согнутой в локте руке показана чаша. На изваянии просматривается левая рука и горизонтальная полоса, которая воспроизводит пояс. Все детали на этой скульптуре видны недостаточно отчетливо. Ее можно отнести к числу довольно обычных схематичных древнетюркских изваяний, известных на Тянь-Шане и в Семиречье.

Хронология, культурная принадлежность и интерпретация изваяний

Вопросы хронологии антропоморфных каменных изваяний на территории Тянь-Шаня и Семиречья неоднократно рассматривались исследователями средневековых археологических памятников на территории Кыргызстана, Казахстана, Средней Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая [Бартольд, 1966б; Шер, 1966, с. 22–29, 40; Мокрынин, 1975; Худяков, 1997]. Относительно периода их распространения и культурной принадлежности высказывались разные точки зрения. В прошлом многие исследователи интерпретировали каменные изваяния в качестве «надгробных статуй» на могилах [Радлов, 1989, с. 431–436]. Со временем было определено, что скульптуры устанавливались на древнетюркских поминальных комплексах. В научной и научно-популярной литературе по археологии Кыргызстана древнетюркские каменные изваяния нередко по старинке именуются балбалами [Бернштам, 1952, с. 79]. В 1960-х гг. исследователями средневековых памятников Центральной Азии было установлено, что данный термин отно сится к каменным столбикам, устанавливавшимся в ряд у поминальной оградки [Кызласов, 1966, с. 207]. Как было выяснено в результате раскопок на Тянь-Шане, некоторые каменные изваяния находились у поминальных оградок квадратной или прямоугольной формы, сооруженных из каменных плит и валунов [Шер, 1966, с. 14; Мокрынин, 1986, с. 109–110; Табалдиев, Худяков, 2000, с. 67–68]. По характерным признакам внешнего облика (включая позу и изображенные реалии) обнаруженные в с. Туура-Суу целое каменное изваяние и отбитая голова второго, несомненно, должны относиться к древнетюркской культуре. Судя по совершенству обработки этих скульптур, они могли быть изготовлены в период достаточно высокого уровня развития техники ваяния у западных тюрок и тюр-гешей, в VII–VIII вв. н.э. [Худяков, Табалдиев, 2009, с. 77]. Схематичное каменное изваяние из с. Туура-Суу может относиться к более широкому диапазону эпохи раннего Средневековья [Табалдиев, 1996, с. 65].

Воспроизведенные на полностью сохранившейся объемной скульптуре из с. Туура-Суу довольно миловидное, «женственное» лицо без усов и длинные волосы до плеч, а также изображение ожерелья побудили некоторых заинтересованных местных жителей, принимавших участие в раскопках изваяний, склониться к предположению, что эта статуя может изображать молодую женщину, несмотря на то, что показаны мужская одежда и клинковое оружие на воинском наборном поясе. Однако длинные, ниспадающие на плечи волосы не могут служить в качестве «женского» отличительного признака, поскольку у древних тюрок их носили и мужчины, о чем свидетельствуют изображения древнетюркских воинов на некоторых памятниках изобразительного искусства [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1997]. Правда, западные тюрки довольно часто заплетали волосы в многочисленные мелкие косички. Кроме того, мужчины изображались с усами.

Среди каменных изваяний западных тюрок и тюр-гешей представлено значительное количество скульптурных изображений женщин. Их характерной особенностью являются т.н. трехрогие головные уборы, а также серьги, ожерелья, плечевая одежда без пояса. В руках у этих персонажей показаны сосуды [Шер, 1966, с. 22–29]. Значительно реже скульптурные изображения женщины встречаются на поминальных памятниках во сточных тюрок в Саяно-Алтае и Монголии. Иногда на каменных изваяниях выделялись женские груди [Худяков, Белинская, 2012, с. 127–128]. По характеру оформления и набору реалий скульптура из с. Туура-Суу существенно отличается от обычных древнетюркских женских изваяний, обнаруженных на Тянь-Шане и в Семиречье. Из реалий на ней к числу женских украшений можно отнести только ожерелье. Если данное изваяние действительно изображает женщину, то это надо признать очень редким, исключительным случаем. Прообразом могла быть знатная тюркская женщина-богатырка [Ермоленко, 2004, с. 64].

Необходимо отметить, что в героическом эпосе и исторических преданиях многих тюркских и монгольских народов Центрально-Азиатского историкокультурного региона, восходящих к эпохе Средневековья, в качестве самостоятельных литературных и исторических персонажей присутствуют женщины-воительницы. Деяния знатной девушки-богатырки Бану-Чечек, которая устраивала испытания и на равных боролась со своим женихом, описаны в огузском эпиче ском сказании. По мнению В.П. Даркевича, сцены из него воспроизведены на серебряном ковше, изготовленном в Хазарии в VIII–IX вв. и найденном в Кодском городке в Западной Сибири [1974]. Мотивы борьбы девы-богатырки со своим женихом представлены также в эпических сказаниях некоторых современных тюркских народов, в т.ч. азербайджанцев, турок и туркмен [Короглы, 1975, с. 72]. Подобные воинственные женские персонажи есть в эпосе тюркских народов Саяно-Алтая [Маадай-Кара, 1973, с. 256, 414]. В кыргызском героическом эпосе «Манас» красочно описано участие в поединке перед боем юной калмыцкой богатырки «удалой» Сайкал, вступившей с оружием в руках в единоборство с самим предводителем кыргызов, богатырем и национальным героем Манасом [Манас, 1988, с. 361–371]. В другом эпическом сказании кыргызов «Жаныл Мырза» повествуется о знатной женщине, предводительнице одного из кыргызских племен, нойгутов, которая в течение своего правления командовала войсками и сражалась с джунгарами. По предположению известного кыргызского ученого А.А. Асанканова, эта женщина управляла нойгутами в XVII в. [2010, с. 34–35].

Заключение

Голова от мужского изваяния из с. Туура-Суу передает типичный облик древнетюркского мужчины с усами, в головном уборе. Судя по ее размерам, это изваяние должно было быть заметно крупнее полностью сохранившегося. Судя по облику анализируемых скульптур и условиям их обнаружения, обе могли относиться к древнетюркским поминальным одного хронологического периода, когда был достигнут высокий уровень техники ваяния. По мастерству исполнения эти скульптуры заметно превосходят обычные для древнетюркской культуры того времени каменные изваяния, одно из которых также найдено в окрестностях с. Туура-Суу.

Проведенный анализ древнетюркских каменных скульптур, обнаруженных в с. Туура-Суу, позволил уточнить их культурную принадлежность и хронологический период, когда они могли быть изготовлены и установлены. Исследование этих памятников может служить важным свидетельством в пользу того, что древнетюркские ваятели смогли достичь весьма высокого уровня мастерства, вплотную приблизившись к созданию объемных скульптур. Высказанное предположение о том, что одно изваяние из с. Туура-Суу может изображать древнетюркскую воительницу, находит соответствие в фольклорных источниках ряда тюркских народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона. Это позволяет говорить о возможном участии отдельных представительниц древнетюркской правящей элиты в военной сфере жизнедеятельности кочевого общества в государствах западных тюрок и тюргешей.

Список литературы Древнетюркские каменные изваяния из с. Туура-Суу в Кыргызстане

- Асанканов А. А. Кыргызы Синьцзяна (КНР). - Бишкек: Бийитик, 2010. - 492 с.

- Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893-1894 гг. // Соч. - М.: Вост. лит., 1966а. -Т. IV. - С. 21-91.

- Бартольд В.В. К вопросу о погребальных обрядах турков и монголов // Соч. - М.: Вост. лит., 1966б. - Т. IV. -С. 377-396.

- Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. - 346 с. - (МИА; № 26).

- Валиханов Ч.Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль 1856 г. // Собр. соч.: в 5 т. - Алма-Ата: Гл. ред. Казах. сов. энцикл., 1984. - Т. 1. - С. 306-367.