Древнетюркские оградки Кызыл-шина (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена материалам археологических раскопок пяти древнетюркских оградок (№ 1, 6, 9, 12, 18) погребально-поминального комплекса Кызыл-Шин в Кош-Агачском р-не Республики Алтай. Уникальные артефакты (деревянные ящичек и посуда, панцирные пластины и др.), сохранившиеся благодаря особенностям грунта, а также воздушной камере в жертвенниках нескольких объектов, существенно расширяют наши представления о предметном комплексе жертвенников в древнетюркских поминальных сооружениях и в целом о поминальной обрядности древних тюрок Алтая. Полученная информация позволяет более определенно судить об этапах сооружения данных объектов и их отдельных элементов. Наличие вотивных нефункциональных вещей подчеркивает одну из наиболее характерных черт поминального обряда древних тюрок, которая согласуется с интерпретацией древнетюркских оградок как культовой модели жилища - своеобразного последнего пристанища души (духа) умершего. Хорошая сохранность лиственничных стволов, вкопанных в центре объектов, позволила провести перекрестное датирование с использованием радиоуглеродного и дендрохронологического анализов. Установлено, что эти объекты возведены в конце VI - VII в. Хотя исследованные в урочище Кызыл-Шин поминальные сооружения относятся к т.н. яконурскому типу, они синхронны смежным оградкам кудыргинского типа. Это свидетельствует о том, что типология археологических памятников не всегда отражает их хронологическую и эволюционную связь. Различия в конструкции и взаиморасположении объектов могли диктоваться другими факторами.

Юго-восточный алтай, древнетюркские поминальные оградки, жертвенник, лиственничные стволы, вотивные предметы, дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145876

IDR: 145145876 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.079-089

Текст научной статьи Древнетюркские оградки Кызыл-шина (Юго-Восточный Алтай)

Древнетюркские поминальные оградки, часто сопровождаемые изваяниями, принадлежат к одним из наиболее многочисленных археологических памятников раннего Средневековья в обширной горностепной зоне от Восточной Монголии до Приуралья. Особенно большим количеством и разнообразием вариантов они отличаются на территории Монголии, Алтая, Тувы, Казахстана, Тянь-Шаня и Восточного Туркестана. История изучения древнетюркских поминальных сооружений и статуарных памятников Алтая насчитывает уже более полутора столетий. Можно говорить только о приблизительном количестве подобных исследованных объектов в этом регионе (ок. 300), т.к. многие из них остаются неопубликованными.

Несмотря на значительное число изученных древнетюркских оградок Алтая, многие вопросы остаются открытыми: их значительная вариативность, датировка и хронология, интерпретация элементов конструкции и возможная реконструкция этих поминальных сооружений. Именно поэтому необходимо дальнейшее археологическое исследование разнотипных поминальных сооружений (одиночных, смежных оградок и др.), изучение их материалов при помощи методов естественно-научных дисциплин и, конечно, ввод в научный оборот.

Практически в полном объеме я опубликовал данные о поминальной древнетюркской оградке № 5 в урочище Кызыл-Шин на Алтае, содержавшей уникальные по сохранности артефакты из органических

Рис. 1. Расположение памятника Кызыл-Шин.

материалов [Кубарев Г.В., 2012]. Краткие сообщения о части исследованных и представляемых здесь подобных памятников в этой местности публиковались ранее [Кубарев Г.В., 2007]. Однако проведенное дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование лиственничных стволов из оградок Кызыл-Шина, позволившее судить о времени возведения данных объектов, заставляет вновь обратиться к их рассмотрению и ввести в научный оборот в полном объеме.

Описание памятников

Погребально-поминальный комплекс Кызыл-Шин («красная земля») находится на левом берегу р. Ча-ганузун, в 2,5 км вверх по течению от одноименного села в Кош-Агачском р-не Республики Алтай (рис. 1). Этот памятник становился объектом археологических разведок еще в конце 1970-х гг. [Елин, Зиняков, 1977]. В.Д. Кубарев обнаружил и опубликовал схематичное изваяние у одной из оградок (№ 10) данного комплекса [1984, с. 133, табл. XXI, 126], а также взял образец лиственничного ствола из этого объекта.

В 2005 г. Чуйским отрядом ИАЭТ СО РАН был снят план погребально-поминального комплекса в местности Кызыл-Шин и раскопана одна древнетюркская оградка (№ 1). Памятник не образует четких «цепочек» курганов, а включает в себя 35 одиночных объектов, расположенных на достаточно протяженной территории. В 2006 г. Чуйский и Дендрохронологический отряды ИАЭТ СО РАН исследовали еще пять древнетюркских сооружений в этом урочище (№ 5, 6, 9, 12, 18).

Оградка 1 находится на южной оконечности погребально-поминального комплекса. Она представляла собой слабо задернованное сооружение квадратной формы, размерами 360 × 360 см, высотой 35 см, сложенное из вкопанных ребром плит и заполненное мелким рваным камнем и валунами. Ориентировано сторонами по странам света с небольшим отклонением (меридиональная ось расположена по линии ССЗ – ЮЮВ). У оградки отсутствовало изваяние. На восток, с небольшим отклонением на север, на расстояние 29 м от нее отходит ряд из восьми балбалов. Во сточная и южная стенки оградки оказались нарушенными: некоторые плиты смещены либо отсутствуют, камни из заполнения выпали или выброшены наружу.

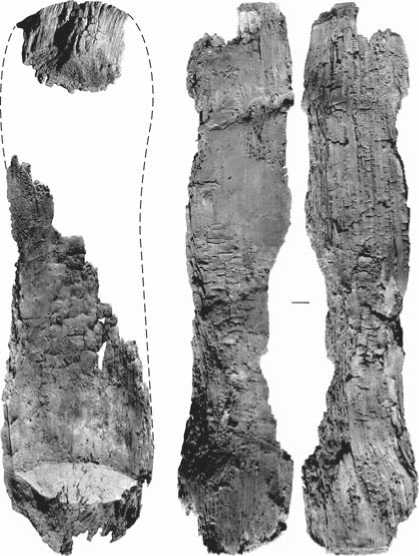

В центре оградки сохранился вкопанный лиственничный ствол диаметром 30 см, возвышавшийся над уровнем современной поверхности на 23 см. В его верхней части были различимы следы от топора-тесла. Высота лиственничного ствола над уровнем древней поверхности 50 см (рис. 2), а общая 110 см. Несомненно, первоначально он был намного выше (целое

Рис. 2. Вид с востока на оградку 1 с выбранным заполнением.

дерево с обрубленной комлевой частью ?). Ствол был установлен в яме диаметром 50 см, глубиной 60 см и забутован с восточной стороны плитой размерами 80 × 45 × 7 см.

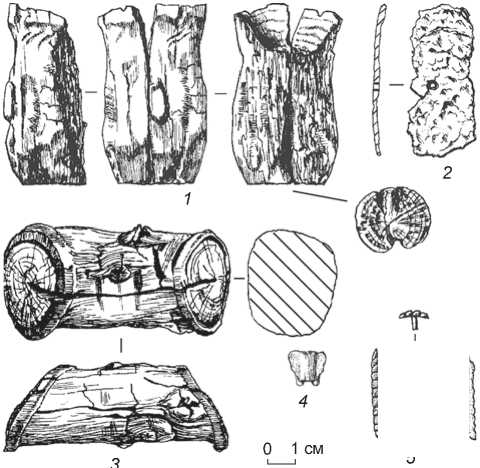

В 20 см к западу от ямы с лиственничным столбом обнаружен жертвенник (рис. 2). Он представлял собой ямку размером 30 × 50 см, глубиной 15 см от древней поверхности, перекрытую камнями. Ее стенки были обложены деревянными дощечками 40 × 12 см. Здесь найдены два деревянных предмета, первоначально представлявшие собой миниатюрные сосуды (рис. 3, 1, 3 ), бронзовый наконечник ремня в виде спаянных шариков (рис. 3, 5 ), панцирная пластина (рис. 3, 2 ) и бараний позвонок (рис. 3, 4 ).

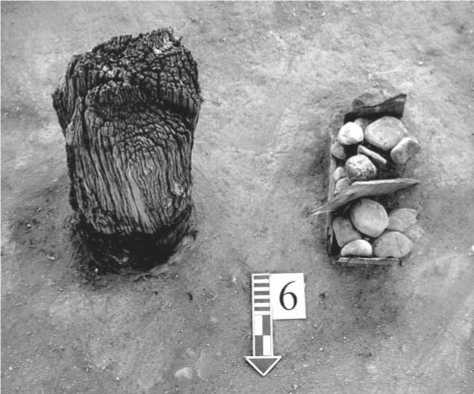

Оградка 6 представляла собой небольшое, сильно задернованное сооружение квадратной формы, размером 280 × 280 см, ориентированное сторонами почти строго по странам света (рис. 4). Первоначально от оградки отходил ряд балбалов, от которого сохранился только один камень на расстоянии 4 м.

В центре сооружения на высоту 48 см от современной поверхности возвышался лиственничный ствол (рис. 4, 5). В 13 см к востоку от него был вертикально вкопан валун высотой 31 см. С восточной стороны оградки установлен еще один валун (30 × × 28 × 17 см), замещавший изваяние (см. рис. 4). К западу от лиственничного ствола обнаружен ящичек из тонких сланцевых плиток, вкопанных вертикально (см. рис. 5). Его размеры 47 × 25 × 21 см; заполнение – мелкие гальки.

Лиственничный ствол был вкопан на глубину 40 см от уровня древней поверхности и слегка забутован. Диаметр ямы 55–60 см. Общая длина сохранив-

Рис . 3. Предметы, найденные в жертвеннике оградки 1.

1 – вотивный деревянный сосуд; 2 – железная панцирная пластина;

3 – вотивный деревянный бочонок; 4 – бараний позвонок; 5 – бронзовый наконечник ремня.

шегося бревна 110 см, диаметр 27–33 см. Лиственничный ствол обрублен в верхней части и слегка обуглен в нижней.

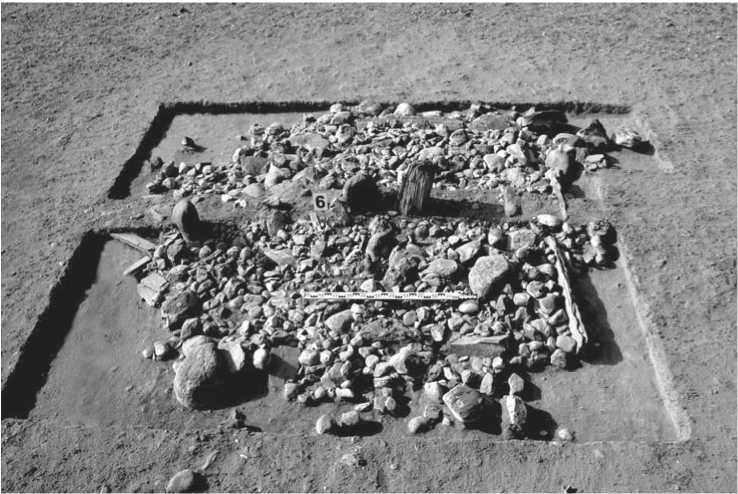

Оградка 9 расположена в одном ряду с тремя другими. Две из них (№ 10 и 11) подверглись грабительским раскопкам в наши дни (?). Вероятно, именно у объекта № 10 первоначально было установлено схематичное изваяние [Кубарев В.Д., 1984, с. 133, табл. XXI, 126]. Цепочка оградок ориентирована

Рис. 5. Лиственничный ствол и жертвенник в центре оградки 6.

Рис. 4. Вид с севера на зачищенную оградку 6.

по линии ССВ – ЮЮЗ. По краям к двум центральным разрушенным объектам примыкали небольшие оградки (№ 9 и 12).

Оградка 9 представляла собой сильно задернованное сооружение 240 × 240 см, высотой 25–30 см, ориентированное сторонами почти строго по странам света. В центре были установлены под углом друг к другу две плиты размерами 77 × 34 × 7 (южная) и 71 × 36 × 7 (северная) см (рис. 6). За южной стенкой оградки сохранились вкопанные о снования двух стел-изваяний. Их верхние части обломаны. Общие размеры восточной стелы 43 × 17 × 3 см.

На ее боковой грани имеется искусственная выемка – обозначение шеи. Размеры западной стелы 67 × × 24 × 6 см. Вдоль восточной стенки оградки с ее внешней стороны обнаружена жердь диаметром 9 см, длиной 223 см. Она лежала на древней поверхности (рис. 6). Заполнение оградки состояло из мелких камней и галек. Под ним древняя поверхность по периметру сооружения была выложена плоскими сланцевыми плитами.

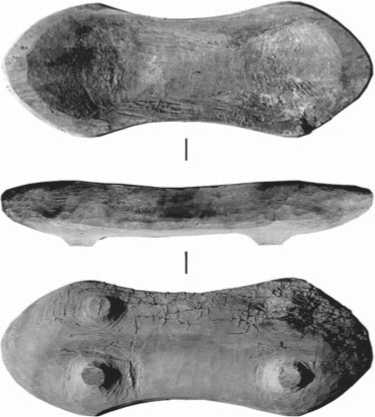

В непосредственной близости от двух плит, установленных в центре оградки, с восточной стороны, лежала еще одна (56 × 37 см), которая перекрывала жертвенную ямку (рис. 6). Под ней на глубине 12 см обнаружено частично раздавленное деревянное блюдо размером 37 × 16 см (рис. 7, 3 ), имевшее четыре ножки. Под ним на глубине 15 см найдена дощечка 50 × 10 см – крышка блюда-лотка (рис. 7, 5 ). Сам лоток лежал на глубине 20 см. От него сохранились два больших обломка (рис. 7, 4 ). Первоначальные размеры лотка 51 × 14 см. Здесь же обнаружены фрагмент керамики (?) (рис. 7, 2 ) и несколько хвостовых (?) позвонков барана. Размеры жертвенной ямки 77 × 27 × 30 см.

В 18 см к западу от жертвенника, между плитами в центре оградки, зафиксирована еще одна ямка. В ней на глубине 15 см обнаружена обломанная панцирная пластина (рис. 7, 1 ), лежавшая на вертикально вкопанной лиственничной жерди диаметром 16 см, высотой ок. 41 см. Глубина ямы достигала 48 см от уровня древней поверхности, диаметр 25–28 см.

Оградка 12 представляла собой небольшое, сильно задернованное сооружение из поставлен-

Рис. 6. План и разрез оградки 9 до ( 1 ) и после ( 2 ) выборки заполнения.

а - погребенная почва; б - суглинистая супесь; в - жердь; г - плита, перекрывавшая жертвенник; д - границы ям; е - вертикально вкопанная плита.

1 0 3 cм

0 10 cм

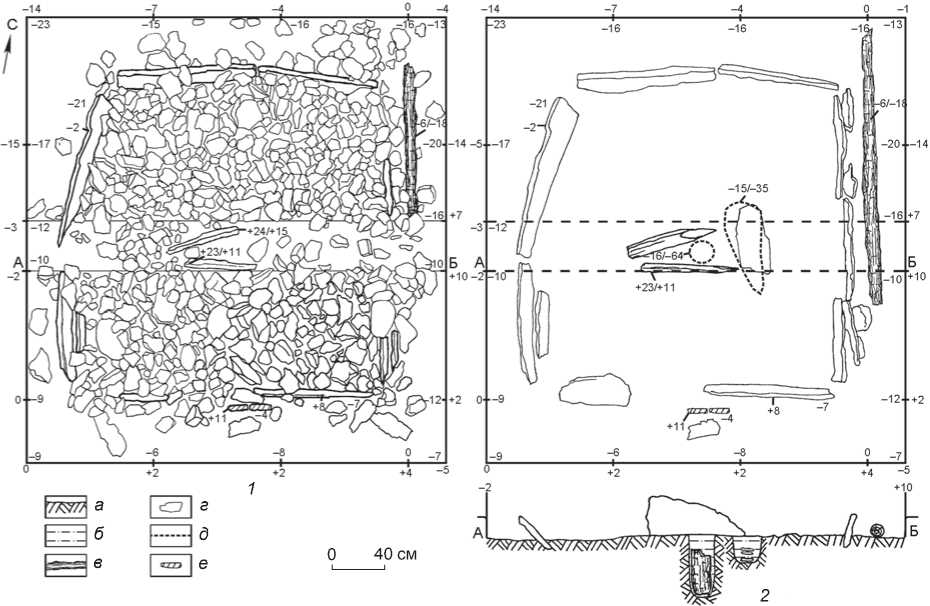

Рис. 7. Предметы из жертвенника оградки 9.

1 - железная панцирная пластина; 2 - фрагмент керамики (?); 3 - деревянное блюдо; 4 - деревянный лоток; 5 - крышка лотка.

Рис. 8. Вид с юга на зачищенную оградку 12.

Рис. 9. План и разрез объекта 18 до ( 1 ) и после ( 2 ) выборки заполнения. а – вертикально вкопанный лиственничный ствол; б – зольное пятно; в – дерн; г – суглинистая супесь; д – погребенная почва.

ных на ребро плит, ориентированное углами по странам света (рис. 8). Его размеры 220 × 220 см, высота 20 см. Оградка была заполнена крупными и мелкими валунами. Юго-восточная и северо-восточная стен- ки оказались частично разрушенными. Часть камней из заполнения оградки еще в древности была выброшена за ее пределы. Сохранившиеся стенки сооружения сложены из двойных плит.

В центре объекта находились две вертикально вкопанные сланцевые плитки от «ящика», а также пятно диаметром 40 см с углями и прокалом. Здесь же, в ямке обнаружен лиственничный ствол с обугленной верхней частью. Его диаметр 16 см, длина 30 см. Глубина ямы до дна 47 см, диаметр 28 см.

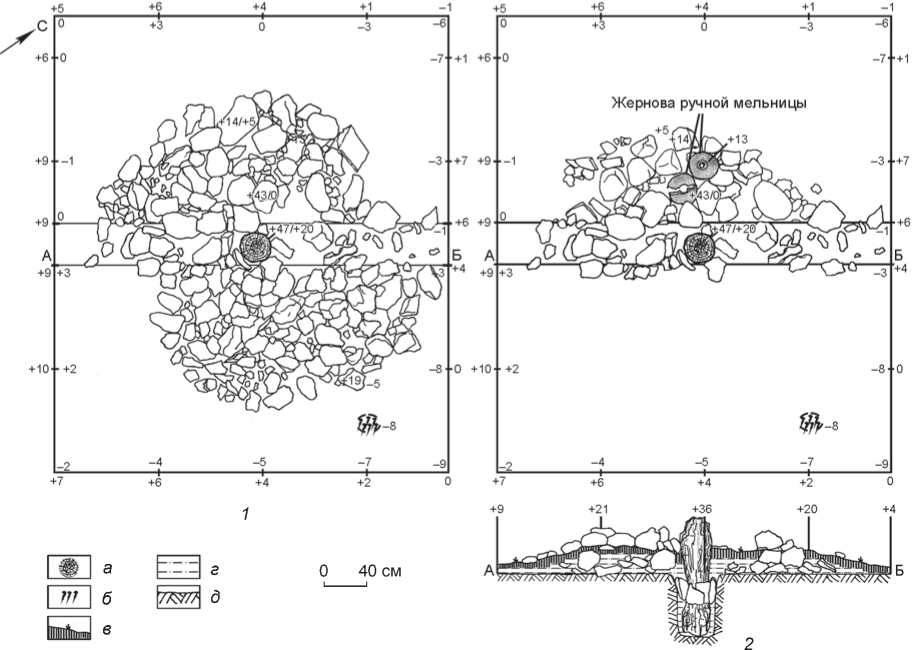

Каменная выкладка 18 – небольшое, задернованное сооружение округлой формы диаметром 320–330 см, высотой 20 см. Сложено из крупных камней в один-два слоя (рис. 9). Первоначально кладка имела полусферическую форму. Часть камней еще в древности была перемещена за ее пределы. В центре находился вертикально вкопанный лиственничный ствол диаметром 27 см, возвышавшийся над уровнем современной поверхности на 30 см. Он был заглублен на 58 см и основательно забутован вертикально установленными плитками и плоскими валунами. Высота лиственничного ствола над уровнем древней поверхности 54 см, общая – 107 см.

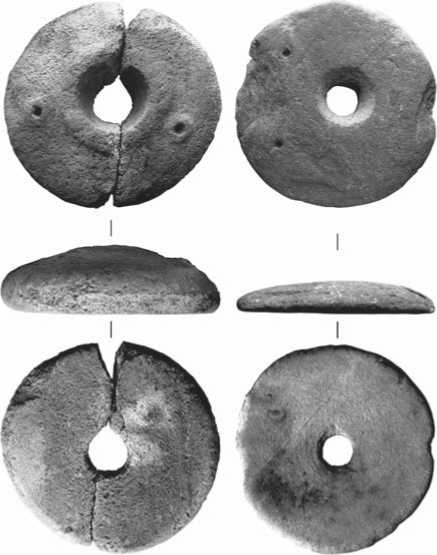

В северо-западном секторе насыпи на глубине 10 см обнаружены каменные жернова ручной мельницы (рис. 10), верхний расколот. В юго-западном углу раскопа на уровне древней поверхности зафиксировано небольшое (диаметр 10–15 см) зольное пятно. После разборки кладки не было обнаружено следов каких-либо ямок или жертвенников.

1 0 1 0 cм 2

Рис. 10. Каменные жернова ручной мельницы из объекта 18.

Характеристика и аналоги инвентаря поминальных сооружений

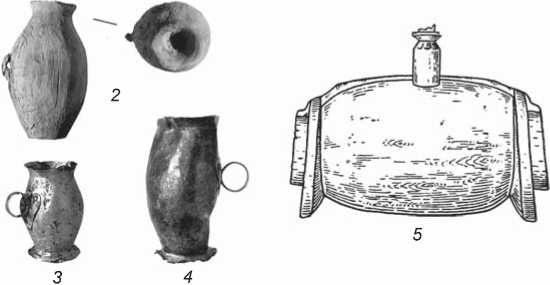

Обнаруженная в оградках 1, 5 и 9 в урочище Кызыл-Шин деревянная посуда и некоторые другие предметы (см. рис. 3, 7; 11, 1, 2) являются уникальными для погребально-поминальных древнетюркских памят- ников Алтая и сопредельных регионов [Кубарев Г.В., 2012, рис. 3–5]. Следует отметить высокую степень сохранности и информативности этих материалов. И хотя фрагменты деревянной посуды не так уж редко фиксируются в древнетюркских погребениях и поминальных оградках (сводку см.: [Кубарев Г.В., 2005, с. 67]), их целые экземпляры единичны.

0 3 cм 1

Рис. 11. Аналоги вотивных предметов из рассматриваемых древнетюркских оградок.

1 – вотивное (?) блюдо-лоток из оградки 5, Кызыл-Шин, Алтай [Кубарев Г.В., 2012]; 2 – вотивный сосуд из оградки 5, Кызыл-Шин, Алтай [Там же]; 3 , 4 – вотивные сосуды из оградки Сарыколь, Казахстан [Unbekanntes Kasachstan…, 2013, S. 938]; 5 – бочонок из кург. 9 могильника Кокэль, Тува [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. IX].

Благодаря хорошей сохранности вотивного деревянного сосудика из оградки 5 в местности Кызыл-Шин [Кубарев Г.В., 2012, рис. 4] частично сохранившийся деревянный предмет из оградки 1 (см. рис. 3, 1 ) можно с уверенностью интерпретировать как такую же, уменьшенную и нефункциональную, копию сосуда. У рассматриваемых экземпляров совпадают размеры (высота 6,0–6,5 см, диаметр тулова 4 см), профиль, наличие небольшой ручки. То, что эти сосуды вотивные, подтверждает не только их миниатюрно сть, но и отсутствие емко сти внутри. Они повторяют форму и пропорции реально использовавшихся металлических, а возможно и деревянных, прототипов. Так, золотой и серебряный вотивные сосуды (см. рис. 11, 3, 4 ) были обнаружены в жертвеннике перед древнетюркским изваянием и оградкой в горах Шынгыстау у оз. Сарыколь в Восточном Казахстане [Unbekanntes Kasachstan…, 2013, Abb. 610, 611]. По форме (в виде кувшина) и миниатюрным размерам (высота 5,5–7,5 см) они близки находкам из Кы-зыл-Шина. Эти сосудики, как и сам комплекс у оз. Са-рыколь, должны быть отнесены к VI–VII вв.

Еще один деревянный предмет из оградки 1 (см. рис. 3, 3 ), учитывая материал, форму в виде цилиндра со скошенными боковыми сторонами и кантами, а главное, его миниатюрность и нефункциональ-ность, можно интерпретировать как уменьшенную копию бочонка. Подобные деревянные бочонки длиной 15–20 см известны в курганах гунно-сарматского времени могильника Кокэль в Туве [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. IX] (см. рис. 11, 5 ). В них могли хранить и перевозить жидкости, а продольные утолщения имитировали толстые линии швов у кожаных бурдюков [Там же, с. 256]. И хотя такой разновидности посуды в древнетюркских памятниках Алтая пока неизвестно, их генетическая связь с памятниками гунно-сарматского времени, консерватизм и преемственно сть в изготовлении многих бытовых предметов на территории Саяно-Алтая в разные исторические периоды позволяют предположить существование подобных сосудов в древнетюркскую эпоху. Кроме того, как мы увидим далее, оградки Кызыл-Шина датируются раннетюркским периодом (VI–VII вв.), а значит, памятники гунно-сарматского времени непосредственно предшествуют им.

В трех оградках Кызыл-Шина (№ 1, 5, 9) обнаружены отдельные панцирные пластины либо небольшой фрагмент панциря. Детали защитного доспеха принадлежат к одним из наиболее частых находок в инвентаре древнетюркских поминальных памятников. Они были встречены в оградках Кудыргэ, Ко-тыр-Таса и др.

Особое внимание привлекают жернова ручной мельницы, найденные в насыпи объекта 18. Нижний жернов (см. рис. 10, 2) изготовлен из мелкозернисто- го гнейса, который представляет собой плотную породу (плотность 6–6,5 по шкале Мооса). Его диаметр 24 см, толщина 4, диаметр отверстия 4 см. Снизу имеются два углубления для неподвижной фиксации (?). Верхний жернов (см. рис. 10, 1) выполнен из гранита, содержащего большое количество кварца, полевого шпата и слюды (мусковита). Его диаметр 27 см, толщина 8, диаметр отверстия вверху 7,5 см. В верхней части имеются два углубления для деревянных рукоятей. Вероятно, жернова были пожертвованы не в последнюю очередь потому, что один из них пришел в негодность – был расколот еще в древности.

Традиция помещения подобных орудий в насыпи курганов прослеживается на всей территории Южной Сибири [Молодин, Бородовский, 1994]. По-видимому, большинство этих находок должно относиться к раннему Средневековью. Так, например, жернова были обнаружены в насыпях древнетюркских курганов могильников Курай VI (кург. 1, примечательно, что он содержал женское погребение) на Алтае [Евтюхова, Киселев, 1941, c. 98, рис. 21] и Бай-Даг (кург. 90) в Туве [Кызласов, 1979, с. 134, рис. 94, 2 ].

Обычай помещения зернорастирающих орудий отмечен для археологических памятников кочевников практически всей евроазиатской степной зоны, включая Южную Сибирь и Центральную Азию, начиная с бронзового и раннего железного веков [Наглер, 2000, с. 107]. Однако если для погребальных памятников указанных исторических эпох характерно наличие именно зернотерок, то с рубежа эр наряду с ними встречаются каменные жернова ручных мельниц [Там же]. Важно отметить, что они никогда не помещались в саму могилу, а были важным элементом намогильного сооружения [Молодин, Бородовский, 1994; На-глер, 2000, с. 109, рис. 2; и др.]. Возможно, подобные находки маркируют прежде всего объекты, принадлежавшие или посвященные женщинам.

Считается, что применение ручной мельницы отражает достаточно высокий уровень развития земледелия [Киселев, 1951, c. 514]. В Южном и Центральном Алтае известны остатки древних оросительных систем, предположительно относящихся к раннему Средневековью. Нахождение танских земледельческих орудий позволяет сделать вывод о существовании в этот период на Алтае наряду с мотыжным земледелием и плужной обработки земли.

Особенности поминального обряда

Древнетюркские поминальные сооружения в местности Кызыл-Шин привлекли внимание прежде всего возвышавшимися в центре лиственничными стволами. Благодаря сухому холодному климату Чуйской котловины и прилегающих долин они более тысячи лет простояли вкопанными в центре оградок и при этом прекрасно сохранились. Исследованные объекты дополняют корпус поминальных памятников древних тюрок Алтая. Они принадлежат к наиболее распространенному, яконурскому типу оградок [Кубарев В.Д., 1984, с. 50]. В этом убеждают их размеры (2,7–3,6 м) и присутствие в центре ям с лиственничными столбами. Оградки также объединяет наличие жертвенников в западной части многих из них.

Несмотря на небольшую серию исследованных объектов, их материалы достаточно информативны и позволяют сделать некоторые новые выводы относительно особенностей и процедуры создания подобных памятников. Лиственничные стволы небольшого диаметра в оградках 9 и 12 были сознательно обрублены в процессе возведения сооружений, т.к. их тлен не прослежен в насыпи. Сверху ямки были заложены камнями, и над лиственничным стволом в одном случае (оградка 12) зафиксирован прокал, а в другом (оградка 9) – обнаружена панцирная пластина. Следует отметить любопытную закономерность. В оградках, в которых были обрубки стволов в ямах, стволы имели небольшой диаметр (ок. 15 см) и вкапывались в узкую яму без каменной забутовки. Таким образом, они изначально не предназначались для длительного возвышения над насыпью. Лиственничные стволы, сохранившиеся до наших дней над насыпями поминальных сооружений, намного большего диаметра (ок. 30 см), закопаны на значительную глубину (до 60 см) и тщательно забутованы камнями или плитами. Последнее свидетельствует о том, что первоначально в этих оградках был установлен высокий ствол или дерево (?).

Одним из первых на такую особенность, как вкапывание в центре и иногда по периметру древнетюркских оградок деревянных столбов либо деревьев, обратил внимание В.Д. Кубарев [1979, с. 158; 1984, с. 70–71]. Им же была исследована достаточно представительная серия подобных объектов на территории Южного Алтая [Кубарев В.Д., 1984, с. 139–143]. Иногда у стволов фиксировались сучки, кора и остатки корневищ. Оградки с остатками лиственничных стволов в центре раскапывались на Алтае, в Туве и Монголии. Наиболее обоснованным представляется вывод тех исследователей, которые утверждали, что деревья, вкопанные в центре многих древнетюркских оградок, имели культовый характер и символизировали мировое или шаманское дерево [Там же, с. 70–71; Войтов, 1996, с. 115–116].

По-видимому, на определенном этапе совершения ритуала и сооружения оградки лиственничные стволы возвышались над ней, а затем, до возведения каменной кладки, сознательно подрубались и закапывались. В противном случае, сложно объяснить целесообразность и назначение изначального закапывания пень- ка на глубину в яму. Возможно, лиственничная жердь длиной более 2 м, найденная с внешней стороны восточной стенки оградки 9 в урочище Кызыл-Шин, не что иное, как срубленный лиственничный ствол, основание которого зафиксировано в центральной ямке этого же сооружения.

В то же время на некоторых поминальных объектах лиственничные стволы изначально приготавливались для того, чтобы возвышаться и после возведения насыпи. Можно предположить, что строительство поминального сооружения не было единовременным актом. Сначала делали ограду из вертикально вкопанных плит, устанавливали столб-дерево в центре и, вероятно, устраивали жертвенник. В течение определенного времени проводились ритуалы общения и прощания с душой умершего. Следующим этапом была рубка ствола и возведение внутри ограды насыпи из камней. Однако в некоторых случаях ствол сознательно о ставляли несрубленным, и он возвышался над насыпью. Дальнейшие раскопки поминальных сооружений древних тюрок, возможно, позволят объяснить этот факт.

Исследованный объект 18 в местности Кызыл-Шин не является классическим древнетюркским поминальным сооружением – он округлой формы и без ограды из вертикально вкопанных плит. Тем не менее принадлежность этого объекта к древнетюркской эпохе не вызывает никаких сомнений. Он сооружен в тот же период, что и рассматриваемые здесь «классические» оградки. Их сближает такая характерная особенность, как наличие вкопанного в центре лиственничного столба. Поминальные древнетюркские сооружения в виде курганов исследованы также на могильнике Бике III на средней Катуни [Соёнов и др., 2009, с. 80–81]. Обращает на себя внимание тот факт, что под их насыпями, как и на объекте 18 Кызыл-Ши-на, зафиксированы ямки с каменной забутовкой и древесным тленом. Эти сооружения датируются радиоуглеродным методом в пределах V–VII вв. [Там же]. По-видимому, такие объекты наряду с квадратными оградками были характерны именно для раннетюркского периода и генетически связаны с поминальными сооружениями гунно-сарматского времени.

Датировка исследованных поминальных памятников

Для установления хронологии поминальных оградок Кызыл-Шина использовалось сочетание дендрохронологического и радиоуглеродного методов. Учитывая то, что по итогам этой работы подготовлена отдельная публикация, приведу лишь основные результаты датирования. По древесине из исследованных археологических объектов памятника Кызыл-Шин была

Даты wiggle-matching, полученные по радиоуглеродным определениям спилов колец от образца из оградки 1

|

Лабораторный индекс |

14С, л.н. |

Дата |

Кольца |

|

|

Калиброванная (95,4 %), гг. |

Wiggle-matching (95,4 %), гг. |

|||

|

UGAMS-12159 |

1740 ± 20 |

241–380 |

321–382 |

97–102 |

|

UGAMS-12160 |

1560 ± 20 |

426–549 |

421–482 |

198–202 |

Примечание. Радиоуглеродные определения д-ра наук К.-У. Хойснера (Германский археологический институт).

построена 347-летняя обобщенная индексированная древесно-кольцевая хронология (ДКХ «КШ»). В рамках этой относительной шкалы (интервал 0–346 гг.) установлена следующая последовательность: оградка 1 – 303 г., 6 – 319 г., 5 – 337 г., 10 – 346 г. Проведение кросс-корреляционного анализа стандартизированной 347-летней ДКХ «КШ» с тремя длительными древесно-кольцевыми хронологиями (1900-летняя Jelo, 2367-летняя Mongun и 3200-летняя Ak-ha) не позволило получить календарные даты сооружения исследованных объектов. Это вызвало необходимость привлечения радиоуглеродного метода с использованием процедуры wiggle matching на отобранных образцах древесины. В результате для оградок были получены даты (гг. н.э.):

№ 1 579–656

№ 5 613–690

№ 6 595–672

№ 10 622–699

№ 18 620–682

Эту датировку в целом подтверждают, хотя и несколько удревняют, радиоуглеродные даты спилов от бревна, установленного в центре оградки 1 (см. таблицу ), а также дата его последних колец, рассчитанная по методике wiggle matching при помощи программы OxCal на основании приведенных в таблице радиоуглеродных определений и общего количества колец в бревне (297), – 516–578 гг.

Таким образом, объекты 5, 10 и 18 были сооружены в период со второй по последнюю четверть VII в., оградка 6 – в самом конце VI – первых трех четвертях VII в., а наиболее раннее поминальное сооружение (оградка 1) – в последней четверти VI – первой половине VII в. Впрочем, полностью не исключено, что время сооружения оградки 1 относится ко второй – третьей четверти VI в. (516–578 гг.). В таком случае все остальные объекты на основании данных дендрохронологии могут быть датированы более ранним периодом (в интервале 50 лет), что не выходит за пределы погрешности радиоуглеродных дат, приведенных выше.

Подобная датировка поминальных сооружений Кызыл-Шина не противоречит представлениям о времени бытования отдельных предметов, обна- руженных в их жертвенниках. В частности, это относится к наконечнику ремня, выполненному в виде спаянных шариков, из оградки 1. Прямые аналоги данного изделия на территории Саяно-Алтая не известны, однако следует отметить, что такой же орнаментальный прием использовался при изготовлении поясной гарнитуры из могильника Кудыргэ [Гаврилова, 1965, табл. XXIV, 12], материалы которого обычно датируются VI – началом VII в.

Заключение

Исследованные древнетюркские оградки в местности Кызыл-Шин представляются чрезвычайно информативными в отношении поминальной обрядности древних тюрок. Новые данные позволяют более определенно судить об этапах сооружения этих объектов и их отдельных элементах. Наличие вотивных вещей в оградках Кызыл-Шина подчеркивает одну из наиболее характерных черт поминального обряда древних тюрок, которая уже фиксировалась по материалам других мемориальных памятников. По моему мнению, специальное изготовление вотивных нефункциональных вещей для поминального обряда самым наилучшим образом согласуется с интерпретацией древнетюркских оградок как культовой модели жилища – своеобразного последнего пристанища души (духа) умершего [Кубарев В.Д., 1984, с. 66, 79].

Важным является определение времени сооружения поминальных оградок путем перекрестного датирования при помощи радиоуглеродного и дендрохронологического анализов – конец VI – VII в. Можно утверждать, что в этот период существовала еще одна разновидность древнетюркских мемориальных памятников – круглые каменные насыпи. Несмотря на то что исследованные в урочище Кызыл-Шин оградки относятся к т.н. яконурскому типу поминальных сооружений, они синхронны смежным оградкам кудыргинского типа. Это свидетельствует о том, что типология археологических памятников не всегда отражает их хронологическую и эволюционную связь. Различия в конструкции и взаиморасположении объектов могли диктоваться другими факторами.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-50-00036). Автор благодарит научного сотрудника Германского археологического института д-ра наук К.-У. Хойснера за предоставленные радиоуглеродные даты и право их публикации, а также старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН канд. ист. наук И.Ю. Слю-саренко за проведение с этими датами процедуры wiggle matching при помощи программы OxCal. Определение пород, из которых были сделаны жернова ручной мельницы, выполнено старшим научным сотрудником ИАЭТ СО РАН канд. геол.-мин. наук Н.А. Кулик, за что автор выражает ей глубокую благодарность.

Список литературы Древнетюркские оградки Кызыл-шина (Юго-Восточный Алтай)

- Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П. Памятники в могильнике Кокэль конца I тысячелетия до нашей эры - первых веков нашей эры // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. - М.; Л.: Наука, 1966. - Т. II: Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика и Южных отрогов Танну-Ола. -С. 185-291.

- Войтов В.Е. Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI-VIII вв. - М.: Гос. музей Востока, 1996. - 151 с.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. - М.; Л.: Наука, 1965. - 144 с.

- Евтюхова Л. А., Киселев С.В. Отчет о работе Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Тр. ГИМ. -1941. - Вып. XVI. - C. 75-117.

- Елин В.Н., Зиняков Н.М Разведочные работы в Горном Алтае // АО 1976 года. - М.: Наука, 1977. - С. 202-203.